- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il movimento di protesta in larga parte pacifico Occupy Wall Street negli Stati Uniti è stato seguito fin dalla sua nascita con estrema attenzione dalle autorità di polizia americane. A rivelare gli sforzi per il monitoraggio delle attività del gruppo addirittura da parte di una task force dell’anti-terrorismo dell’FBI è stata una serie di documenti ufficiali recentemente pubblicati in seguito alla richiesta presentata da un’organizzazione a difesa dei diritti civili grazie al Freedom of Information Act.

A partire dalla metà di settembre del 2011, gli attivisti di Occupy Wall Street iniziarono a stabilire dei presidi permanenti a Zuccotti Park, all’estremità meridionale dell’isola di Manhattan, provocando un’ondata di proteste nelle altre principali città americane contro il monopolio incontrollato della finanza sull’economia.

Secondo quanto riportato recentemente dal New York Times, agenti dell’anti-terrorismo di New York si stavano interessando al movimento già in quella data, segnalando ad esempio come “punti di interesse di Occupy Wall Street” due edifici storici della metropoli: il Federal Hall, adiacente alla sede della borsa, e il Museo della Finanza Americana, anch’esso situato a Wall Street.

Da quel momento, gli agenti federali di tutto il paese iniziarono a dedicarsi alle attività delle varie sezioni di Occupy Wall Street, scambiando informazioni su di esse con rappresentanti di aziende private e forze di polizia locale. In particolare, nell’ottobre dello scorso anno un documento dell’ufficio dell’FBI di Jacksonville, in Florida, il cui titolo faceva esplicito riferimento alla gestione del “terrorismo domestico”, riportava resoconti di incontri del gruppo di protesta e indicava la necessità di entrare in contatto con gli attivisti per verificare se fossero presenti “tendenze violente”.

L’FBI della Florida, nella propria analisi del successo di Occupy Wall Street, faceva riferimento in maniera significativa agli elevati livelli di disoccupazione in questo stato e nel resto degli USA, mettendo in guardia dalla possibile presenza di singole persone che “potevano sfruttare il movimento per ragioni associate ad una più generale insofferenza verso il governo”.

Simili preoccupazioni rivelano come il governo americano era ben consapevole delle implicazioni che poteva avere la diffusione di un movimento di protesta autonomo nel paese. L’obiettivo delle manifestazioni di Occupy Wall Street non poteva d’altra parte limitarsi alle pratiche speculative e senza freni dell’industria finanziaria con sede a Manhattan, ma avrebbe bensì finito inevitabilmente per prendere di mira l’intero sistema politico che di quest’ultima rappresenta i pressoché esclusivi interessi.

Simili preoccupazioni rivelano come il governo americano era ben consapevole delle implicazioni che poteva avere la diffusione di un movimento di protesta autonomo nel paese. L’obiettivo delle manifestazioni di Occupy Wall Street non poteva d’altra parte limitarsi alle pratiche speculative e senza freni dell’industria finanziaria con sede a Manhattan, ma avrebbe bensì finito inevitabilmente per prendere di mira l’intero sistema politico che di quest’ultima rappresenta i pressoché esclusivi interessi.

Il pericolo era perciò quello di vedere esplodere una rivolta dal basso ben più imponente, tanto più che gli anni seguiti allo scoppio della crisi economica hanno fatto registrare un sensibile aggravamento delle tensioni sociali in America, con scioperi e manifestazioni di protesa come non se ne vedevano da almeno tre decenni.

Come fa notare il New York Times, d’altra parte, le tattiche adottate dall’FBI per tenere sotto controllo Occupy Wall Street assomigliano molto a quelle già messe in atto per sorvegliare e raccogliere informazioni su attivisti impegnati in vari ambiti e tutti puntualmente considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. A tale scopo, il governo di Washington ha spesso impiegato agenti dell’anti-terrorismo alle dipendenze dell’FBI, utilizzando quegli strumenti pseudo-legali voluti dalla Casa Bianca e approvati dal Congresso per combattere la “guerra al terrore” dopo l’11 settembre 2001.

Lo zelo mostrato dall’FBI nel fronteggiare la presunta minaccia di Occupy Wall Street riflette inoltre la necessità da parte del governo americano di salvaguardare gli interessi delle grandi banche di investimenti, parallelamente a quanto fatto dall’amministrazione Obama e dal Congresso di Washington per evitare che un solo top manager delle compagnie responsabili del tracollo dell’economia pagasse per i crimini commessi.

I documenti ottenuti dall’associazione Partnership for Civil Justice Fund, non a caso, raccontano di summit tra agenti dell’FBI con dirigenti della borsa di New York e rappresentanti delle banche già nell’agosto del 2011 per metterli in guardia da imminenti manifestazioni di protesta nei loro confronti. I toni frequentemente usati dall’FBI nel descrivere i componenti di Occupy Wall Street erano estremamente duri, con definizioni sproporzionate alla natura sostanzialmente pacifica del movimento e alla mancanza di prove relative alla pianificazione di operazioni violente.

Nel commentare la pubblicazione dei documenti, la direttrice di Partnership for Civil Justice Fund, Mara Verheyden-Hilliard, ha accusato l’FBI di avere agito in maniera impropria, raccogliendo informazioni su americani coinvolti in attività perfettamente legali. Secondo la stessa attivista per i diritti civili, inoltre, “informazioni su persone che esercitavano il loro diritto alla libertà di parola sono finite in banche dati non regolamentate, alimentando un vastissimo archivio a cui hanno potuto attingere forze di polizia e, probabilmente, anche enti privati… così che ora le persone coinvolte non sono a conoscenza di quando o in che modo queste stesse informazioni potranno essere utilizzate contro di loro”.

Nel commentare la pubblicazione dei documenti, la direttrice di Partnership for Civil Justice Fund, Mara Verheyden-Hilliard, ha accusato l’FBI di avere agito in maniera impropria, raccogliendo informazioni su americani coinvolti in attività perfettamente legali. Secondo la stessa attivista per i diritti civili, inoltre, “informazioni su persone che esercitavano il loro diritto alla libertà di parola sono finite in banche dati non regolamentate, alimentando un vastissimo archivio a cui hanno potuto attingere forze di polizia e, probabilmente, anche enti privati… così che ora le persone coinvolte non sono a conoscenza di quando o in che modo queste stesse informazioni potranno essere utilizzate contro di loro”.

Il coordinamento tra le forze di polizia e i vertici della finanza americana nel limitare le proteste nelle strade di Manhattan e nelle altre città americane è sempre stato molto stretto, fino alla decisione finale di rimuovere con la forza l’accampamento di Zuccotti Park il 15 novembre 2011. Così, nonostante la persistenza di ristretti gruppi di protesta e manifestazioni più numerose in occasione degli anniversari della nascita del movimento, Occupy Wall Street ha alla fine perso piuttosto rapidamente la propria spinta propulsiva.

I motivi di questa involuzione, come dimostrano le carte dell’FBI appena pubblicate, sono da ricercare dunque nella repressione messa in atto repentinamente dalle autorità di polizia americane, ma anche, e probabilmente soprattutto, nell’assenza di una prospettiva realmente alternativa ad un sistema capitalistico attraversato da una crisi strutturale e nel tentativo in buona parte riuscito di canalizzare le proteste verso un esito inoffensivo messo in atto da molti esponenti del Partito Democratico e delle organizzazioni sindacali, quasi da subito schieratisi nominalmente a fianco del movimento Occupy Wall Street.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Il super manager infedele, i segreti industriali spifferati ai cinesi, gli accordi sottobanco, i servizi segreti, la sindacalista picchiata da misteriosi sicari. E l'ombra dell'Eliseo che incombe. Non è un intreccio partorito dalla penna di John le Carré, ma lo scandalo con cui i vertici dell'economia francese hanno deciso di chiudere il 2012. Nell'occhio del ciclone c'è Henri Proglio, numero uno di Edf ("Electricité de France"), gigantesca società energetica controllata dallo Stato.

La settimana scorsa il periodico "Le Canard enchaîné" ha accusato il manager di aver rivelato a un gruppo cinese alcune importanti informazioni in materia di tecnologia nucleare. Subito dopo si è scoperto che a carico del buon Proglio sono state aperte addirittura due inchieste: una del ministero delle Finanze, l'altra dei servizi segreti.

La spy story ruota attorno a un misterioso accordo firmato nel novembre 2011 fra Edf e Cgnpc (China Guangdong Nuclear Power Company) per la realizzazione di un reattore nucleare di ultima generazione in Cina. Sembra che pur di chiudere l'intesa Proglio sia andato ben oltre il suo mandato, garantendo ai cinesi "i codici di calcolo francesi riservati e gli strumenti di simulazione", la "documentazione operativa di Edf" e l'accesso alla riservatissima unità di crisi. Non solo: Areva, altro colosso nucleare francese che si occupa della realizzazione materiale delle centrali (mentre Edf le gestisce), viene incredibilmente lasciata fuori dall'accordo.

In aprile la vicenda si complica. Il Comitato strategico di Edf boccia l'intesa che, dopo l'intervento dell'Agenzia delle partecipazioni di Stato, viene definitivamente bloccata dall'allora ministro dell'Economia, François Baroin. Il tutto poco prima delle elezioni. A quel punto le trattative ripartono e stavolta includono anche Areva. Lo scorso 19 ottobre, infine, viene firmato un nuovo accordo a tre per la realizzazione del fantomatico reattore. Intorno al contratto è però buio pesto: nessuno sa ancora con precisione cosa abbia ottenuto Edf dai cinesi, né tantomeno a quale prezzo.

Ed è qui che dallo spionaggio si passa al thriller vero e proprio. Una certa Maureen Kearney, sindacalista di Areva, vuole andare fino in fondo: pur di vederci chiaro minaccia di ricorrere alla carta bollata, telefona a vari politici e mette la pulce nell'orecchio alla stampa. Casualmente (ma solo perché gli avvocati di Areva hanno minacciato querele contro chiunque metta in relazione le due vicende), il 17 dicembre un manipolo di energumeni fa irruzione in casa sua. Dopo averla aggredita, gli uomini le disegnano addosso una "A", poi se ne vanno. Con che lettera comincia "Areva"? Ma no, in fondo le coincidenze esistono (e i depistaggi anche).

Per calmare le acque, il direttore di produzione di Edf, Hervé Machenaud, fa sapere che il primo accordo bilaterale con i cinesi era solo una bozza e che l'intesa finale non prevede alcuna rivelazione dei segreti atomici francesi. "Non firmare questo accordo ci avrebbe fatto correre il rischio di vedere un certo numero di contratti importanti passarci sotto il naso", chiosa Machenaud.

Per calmare le acque, il direttore di produzione di Edf, Hervé Machenaud, fa sapere che il primo accordo bilaterale con i cinesi era solo una bozza e che l'intesa finale non prevede alcuna rivelazione dei segreti atomici francesi. "Non firmare questo accordo ci avrebbe fatto correre il rischio di vedere un certo numero di contratti importanti passarci sotto il naso", chiosa Machenaud.

Edf dà lavoro a 156 mila persone e realizza un fatturato annuo superiore ai 65 miliardi di euro. La maggior parte dell'elettricità che gestisce è di origine nucleare e viene prodotta nei suoi 54 impianti. Le dimensioni però non sono tutto. Al momento Edf è in difficoltà: ai minimi storici in Borsa e sotto il peso di un enorme indebitamento, deve fronteggiare il drastico calo della domanda in questi anni di crisi. Ci sono poi gli impianti vecchi da dismettere e quelli nuovi da realizzare (l'inaugurazione del primo, in Normandia, è stata rinviata più volte e i costi sono lievitati ben oltre il previsto).

In Italia Edf è presente da una decina di anni. Dopo aver acquistato da Fiat la maggioranza relativa nel capitale di Edison, la società francese si è recentemente messa in tasca la maggioranza assoluta grazie all'accordo raggiunto con i soci italiani guidati da A2A. Per chiudere l'affare nel nostro Paese la trattativa è stata lunga e travagliata. All'epoca di quei negoziati, tuttavia, Proglio poteva contare sull'appoggio politico del presidente Nicolas Sarkozy, di cui è sempre stato un fervente sostenitore. Ora invece, dopo l'elezione di François Hollande, la musica è cambiata e i rapporti fra il numero uno di Edf e l'Eliseo sono ogni giorno più tesi. Il contratto di Proglio scade nel 2014, ma dopo l'ultima spy story di capodanno c'è già chi scommette sull'addio anticipato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

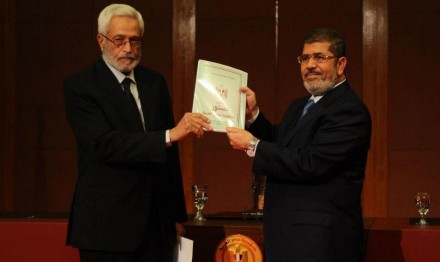

Con il voto nei rimanenti 17 governatorati dell’Egitto, si è chiuso sabato il secondo round della consultazione popolare per l’approvazione della nuova Costituzione redatta dai Fratelli Musulmani al potere e dai loro alleati islamisti. Secondo i risultati non ancora ufficiali, la Carta costituzionale avrebbe ricevuto il 64% dei voti a favore, anche se le condizioni in cui gli egiziani si sono recati alle urne e l’astensionismo di massa indicano un processo di transizione politica nel paese nord-africano tutt’altro che democratico.

A causa delle forti resistenze nei confronti del crescente autoritarismo del presidente Mohamed Mursi, il quale lo scorso novembre si era assegnato poteri virtualmente assoluti, la gran parte dei giudici egiziani si era rifiutata di svolgere i compiti di supervisione delle operazioni di voto a loro assegnati. La loro protesta e lo scarso numero di giudici a disposizione avevano così costretto il governo a suddividere il referendum costituzionale in due tranche.

Il primo turno era andato in scena il 15 dicembre scorso in un’atmosfera segnata, come nel fine settimana appena trascorso, dalla presenza massiccia della polizia e delle forze armate, dispiegate per mantenere l’ordine ed evitare le proteste di piazza che avevano caratterizzato la vigilia del voto.

Alla fine, la percentuale dei votanti non ha raggiunto nemmeno il 32%, dimostrando la diffusissima avversione per il nuovo regime che continua a presentarsi come il legittimo difensore delle aspirazione rivoluzionarie della popolazione. La partecipazione al voto in quest’ultima tornata elettorale è stata molto più bassa anche rispetto alle altre consultazioni tenute in seguito alla deposizione di Hosni Mubarak. Nel marzo 2011 fu infatti il 41% degli elettori a partecipare al referendum sulla costituzione provvisoria stilata dai militari, mentre l’affluenza nel secondo turno delle elezioni presidenziali lo scorso mese di giugno sfiorò il 50%.

La modestissima partecipazione al voto, così come le manifestazioni contro il presidente Mursi e i Fratelli Musulmani, ha reso evidente ancora una volta la distanza incolmabile che separa la gran parte degli egiziani sia dal nuovo regime che, in definitiva, dalle stesse forze di opposizione che avevano chiesto a gran voce un rinvio del voto sulla Costituzione. Queste ultime avevano alla fine lanciato un appello a recarsi comunque alle urne per votare contro la costituzione ma il loro invito è rimasto in gran parte inascoltato, con la maggioranza degli egiziani che si è invece rifiutata di dare una qualche legittimità al processo contro-rivoluzionario in atto.

L’opposizione egiziana e i media indipendenti locali hanno segnalato numerosissime irregolarità nelle operazioni di voto, attribuendone la responsabilità ai sostenitori dei Fratelli Musulmani e del loro partito Libertà e Giustizia. Appoggiati dagli Stati Uniti in quanto difensori dello status quo nella regione dopo gli sconvolgimenti della Primavera Araba, questi ultimi hanno introdotto una Costituzione che in sostanza consolida il ruolo dei militari nella vita politica dell’Egitto e getta le fondamenta per l’islamizzazione della società, minacciando i diritti delle minoranze che vivono nel paese.

La nuova costituzione, ad esempio, stabilisce che il ministro della Difesa debba essere un alto ufficiale dell’esercito egiziano, mentre un altro articolo assegna ad un Consiglio Nazionale della Difesa, presieduto dal presidente ma formato in gran parte da militari, la responsabilità totale sulle questioni riguardanti la sicurezza dello stato e il bilancio delle forze armate, senza alcuna supervisione parlamentare.

La nuova costituzione, ad esempio, stabilisce che il ministro della Difesa debba essere un alto ufficiale dell’esercito egiziano, mentre un altro articolo assegna ad un Consiglio Nazionale della Difesa, presieduto dal presidente ma formato in gran parte da militari, la responsabilità totale sulle questioni riguardanti la sicurezza dello stato e il bilancio delle forze armate, senza alcuna supervisione parlamentare.

La costituzione, inoltre, consente processi militari per quei civili che commettono crimini contro le forze armate. Tra gli articoli maggiormente contestati dall’opposizione secolare c’è poi quello che fissa i principi della legge islamica (sharia) come la base principale di tutta la legislazione.

Dopo gli scontri anche molto duri dei mesi scorsi, la ritrovata unità, suggellata dalla nuova Carta costituzionale, tra i Fratelli Musulmani e i militari risponde in definitiva alla necessità di costituire un fronte comune con una parvenza di legalità all’interno della classe dirigente egiziana per fronteggiare le tensioni e le resistenze che persistono tra la popolazione.

Infatti, gli scontri e le proteste a cui si è già assistito in questa fase minacciano di intensificarsi una volta che dovranno essere messe in atto le durissime misure economiche richieste dal Fondo Monetario Internazionale in cambio di un prestito da quasi 5 miliardi di dollari continuamente ritardato a causa della già esplosiva atmosfera interna.

L’opposizione al governo di Mursi e dei Fratelli Musulmani, riunita nel Fronte di Salvezza Nazionale, ha da parte sua definito illegittima la Costituzione ma ha allo stesso tempo lasciato intendere di riconoscere i risultati del referendum, escludendo perciò qualsiasi forma di mobilitazione popolare contro il regime. Nella giornata di domenica, esponenti del Partito Giustizia e Libertà hanno poi lanciato un invito alla collaborazione alle forze di opposizione ufficiali in vista della prossima approvazione di importanti leggi che dovranno completare la costituzione stessa.

L’approvazione della carta farà anche scattare entro due mesi nuove elezioni parlamentari, alle quali i partiti di opposizione hanno già assicurato di partecipare, così da cercare di capitalizzare la crescente impopolarità del partito dei Fratelli Musulmani che aveva invece dominato il primo voto teoricamente democratico dopo la caduta di Mubarak.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

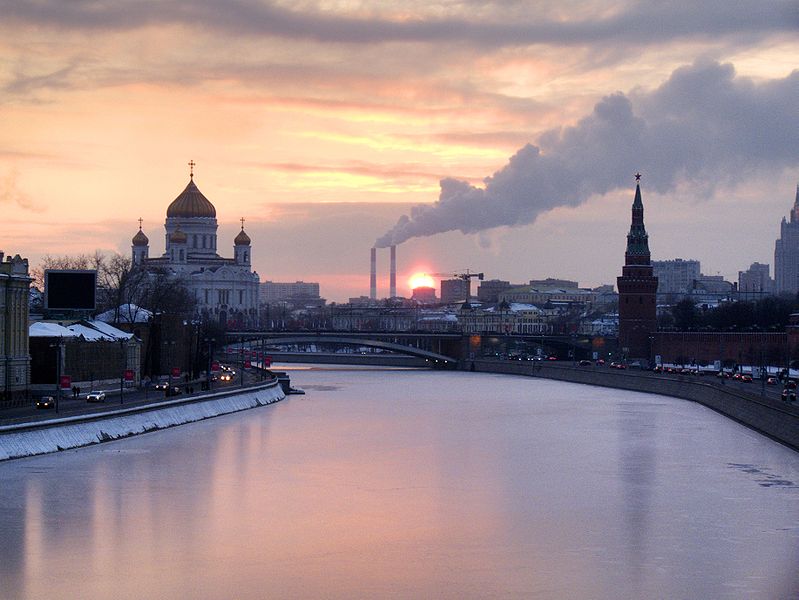

Sarà un Natale (7 gennaio quello Ortodosso) fuori di ogni dubbio da dimenticare quello di Maria, Nadia e Jekaterina del gruppo punk femminista Pussy Riot, condannate a due anni di reclusione per «teppismo motivato da odio religioso». Le ragazze si erano esibite lo scorso febbraio nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca con una parodia liturgica di quaranta secondi e una supplica pop alla Vergine: «Liberaci da Putin».

Le Izvestia, le Notizie in italiano, uno dei quotidiani più diffusi in Russia, ha ritratto Maria e Nadia entrambe in divisa, rivelando che ora trascorrono le giornate a cucire uniformi per le forze di polizia. Maria Alyokhina, 24 anni, che ufficialmente «si sta adattando» alla colonia di Berezniki negli Urali, avrebbe - informa sempre il giornale - problemi con la toilette all'aperto, con un menu poco compatibile con le sue esigenze di vegetariana, e siccome starebbe ricevendo minacce nel carcere in cui è detenuta, ha chiesto, «l’attenzione e il sostegno della comunità internazionale e delle organizzazioni russe per la difesa dei diritti umani».

Nadia Tolokonnikova, 23 anni appena compiuti,detenuta in Mordovia, vorrebbe invece avere soltanto più libri da leggere. Le Izvestia, precisa che la detenuta Tolokonnikova, «è integrata e non si lamenta» e a corredo mostra le fotografie di una ragazza ben coperta dalla divisa della colonia penale dove i tempi sono scanditi: la sveglia è alle 6, c’è un'ora per pulire la camera, colazione e poi al lavoro fino all'appello delle 17, cena, tempo libero, alle 22 si spengono le luci.

Maria, invece, spiegano sempre le Izvestia, è in isolamento in quanto, come ha precisato l’ufficio stampa del sistema penitenziario russo di Berezniki, «Alekhina si trova in un posto sicuro, dove non rischia niente, in una struttura con celle che si trova nel settore d’isolamento, qui la condannata può restare tutto il tempo che vuole, se si sente in pericolo».

Così, le due attiviste iconoclaste che erano abituate a indossare costumi e passamontagna fluorescenti trascorrono le giornate nella colonia penale. La loro compagna Jekaterina Samutsevich, 22 anni, sebbene sia stata rilasciata pare non riesca a coglierne il beneficio perché, «dentro o fuori sei sempre sotto controllo. La Russia è una grande prigione», ha spiegato in un’intervista di qualche giorno fa.

Le tre ragazze, come detto, sono state condannate per “teppismo premeditato, motivato da odio verso la religione” e altro ancora. Ricordano le cronache che esse si erano introdotte nella Cattedrale di Cristo Salvatore e dopo essersi fatte il segno della croce, avevano cercato di mettere in scena una canzone. In meno di un minuto, erano state scortate fuori dalle guardie. Tuttavia le riprese della performance erano state poi usate per creare un video clip che ha fatto il giro del mondo, alimentando intorno alla vicenda i clamori dello scandalo che non si sona ancora spenti.

La canzone, come detto, mette in scena una sorta di preghiera punk, con un'invocazione a Theotókos (Madre di Dio, cioè la Beata Vergine Maria), affinché "mandi via Putin". In essa si menziona anche il Patriarca russo Cirillo I, indicandolo come qualcuno che crede più in Putin che in Dio e dandogli esplicitamente della malafemmina. La loro performance, tuttavia, non ha avuto la benché minima condivisione popolare in Russia. Anzi è avvenuto l’esatto contrario, poiché la gran parte della società russa non l’ha interpretata soltanto come un'offesa alla propria sensibilità religiosa, ma all’intera Storia russa di cui proprio la cattedrale del Cristo Salvatore ne è uno dei simboli più importanti.

Sicuramente è il tempio più amato dagli abitanti della Capitale, anche se non ha alle spalle secoli di storia come le tre cattedrali del Cremlino. Era stato eretto per onorare i caduti della guerra contro Napoleone, in memoria di una delle pagine più sanguinose ed eroiche della Russia: la prima "guerra patriottica” come veniva definita dalla storiografia ufficiale sovietica. Nel suo interno c’erano migliaia di targhette con i nomi dei soldati russi morti quando le truppe dell’imperatore Bonaparte arrivarono fino a Mosca nell’estate del 1812 e quando ne furono cacciate nel dicembre successivo più dal freddo e dagli stenti che dalle battaglie.

Fu lo stesso zar Alessandro I a dare l'ordine di costruire il tempio, già all'indomani della ritirata di Napoleone, fu lo zar Nicola II ad avviare concretamente i lavori, e fu Alessandro III ad assistere all'inaugurazione il 26 maggio 1883, settant'anni dopo. Tanto occorse per costruire la cattedrale. Per distruggerla bastarono tre giorni e un ordine di Stalin nel novembre del 1931.

Fu lo stesso zar Alessandro I a dare l'ordine di costruire il tempio, già all'indomani della ritirata di Napoleone, fu lo zar Nicola II ad avviare concretamente i lavori, e fu Alessandro III ad assistere all'inaugurazione il 26 maggio 1883, settant'anni dopo. Tanto occorse per costruire la cattedrale. Per distruggerla bastarono tre giorni e un ordine di Stalin nel novembre del 1931.

Secondo la "storiografia parallela" pesò molto la paura che egli aveva di un possibile attentato contro il Cremlino che, teoricamente, poteva essere realizzato utilizzando la cupola della cattedrale del Cristo Salvatore come "base" poiché, con i suoi cento metri di altezza, era l'unico punto dal quale si potevano superare le mura della vecchia fortezza degli zar diventata il palazzo del potere sovietico.

La demolizione del tempio cominciò il primo dicembre del 1931 e, come ricordano gli storici fu «barbara e orrenda». Una squadra di genieri dispose le cariche di dinamite per abbattere le mura perimetrali, ma la prima esplosione lasciò quasi intatta la struttura. Anche il secondo tentativo andò a vuoto e i fedeli cominciarono a parlare di miracolo. Ma alla terza prova, il 5 di dicembre, mentre l'orologio della torre Spasskaja del Cremlino suonava il mezzogiorno, «la cupola si inclinò dolcemente», davanti agli sguardi attoniti di migliaia di moscoviti che s'erano radunati lungo la Moscova.

Per sgomberare tutto il terreno dalle macerie furono necessari tre anni. Lazar Kaganovic, l'allora primo segretario del Pc di Mosca e responsabile della sua trasformazione urbanistica, vi voleva edificare il Palazzo dei Soviet: riuscì a far scavare soltanto le fondamenta dalle quali, più tardi, fu ricavata una piscina all'aperto. Si salvarono soltanto alcuni pezzi di sculture e decorazioni che furono sparpagliati in diversi musei dell'Urss; mentre, ahimè, la gran massa dei decori fu frantumata per ricavarne una collinetta per lo zoo, dove vi pascolano da allora le capre tibetane.

Tuttavia quanto fin qua descritto è soltanto un aspetto di cosa rappresenti la cattedrale per i russi, e nemmeno il principale. Infatti, prima di ogni altra cosa c’è l'Ortodossia che l’amministra. Essa detiene il potere spirituale dai tempi del "secolo d'oro" nel Medioevo, quando i mongoli avevano smembrato la Rus' così sistematicamente che il Paese aveva quasi perduto il senso della propria identità, e non sarebbe sopravvissuto se la Chiesa non avesse tenuta accesa la fiamma della coscienza nazionale, dando vita al “secolo d’oro” appunto.

Il Khram, cioè la cattedrale del Cristo Salvatore, rappresenta il periodo sinodale della vecchia Chiesa nata a Kiev, poi trasferitasi come Patriarcato a Mosca e nel Settecento subordinata allo Stato da Pietro il Grande. Essa ricorda dunque secoli di connivenza ambigua, subìta ma dalla Chiesa non condannata, che s'è tradotta in quel sostegno allo Stato zarista con il quale Stalin giustificò la repressione che aveva scatenato chiudendo i monasteri e i seminari e portando l’Ortodossia a un passo dalla sua scomparsa, alla fine degli Anni Trenta, quando in tutta l'Urss erano rimasti soltanto quattro vescovi attivi.

Tuttavia i pope riuscirono nonostante la sorte avversa, a mantenere un loro equilibrio misterioso tra i credenti e il partito, tra l'Eternità e la Storia. Essi sanno da sempre che i fedeli continuano a guardare con grande devozione alla città santa di Zagorsk con le sue cupole azzurre, da dove nei viaggi incantati di Leskov parte sempre l'ombra beata di Sergheij, per correggere nei sogni i servi di Dio in errore.

Tuttavia i pope riuscirono nonostante la sorte avversa, a mantenere un loro equilibrio misterioso tra i credenti e il partito, tra l'Eternità e la Storia. Essi sanno da sempre che i fedeli continuano a guardare con grande devozione alla città santa di Zagorsk con le sue cupole azzurre, da dove nei viaggi incantati di Leskov parte sempre l'ombra beata di Sergheij, per correggere nei sogni i servi di Dio in errore.

Tanti furono gli errori a cominciare dalla repressione staliniana, la campagna antireligiosa di Krusciov, l'intolleranza del periodo brezneviano fino a quella non meno infausta dell'ultimo Cernienko per non dire di quelli di Boris El'cin. Saranno i funerali del primo presidente russo, proprio Boris El'cin, morto per un attacco cardiaco il 23 aprile 2007, che venne esposto nella cattedrale del Cristo Salvatore appunto, a sancire di nuovo il ruolo prioritario della Chiesa nella società russa. Che Putin si è impegnato fin dalla sua prima elezione a mantenere e a tutelare.

Perché tutti sanno a cominciare dagli uomini del Cremlino che in quella stessa nuvola d' incenso che in ogni cerimonia s'innalza a due passi dall'altare, mille anni fa entrò Vladimir il Sole col suo mantello ampio, la lunga barba e la corona da principe guerriero. Portarono la spada, il fuoco e la Croce avvolti nei fumi degli incensi. Vladimir il Bello chinò il capo davanti al Dio dei cristiani, lui che aveva a Kiev ottocento donne, più di dieci figli e tutti e sei gli idoli delle tribù riuniti sul colle davanti al suo portone, Volos e Chors, Dazborg con Stribog, Mokos dio dell'amore.

Perùn, il dio terribile, signore del fulmine e del tuono, fu trascinato dai cavalli nel Dnepr dove non voleva affondare e chi lo aveva picchiato al passaggio coi bastoni vide a lungo sull' acqua la sua testa d' argento e i baffi d'oro. Ma ormai a Kherson il vescovo aveva già alzato la sua mano per benedire la conversione di Vladimir il Santo, battezzando con lui tutta la Rus' nel nome di Cristo, 6 mila 496 anni dopo la creazione del mondo.

Se questa è la storia e peraltro affatto dimenticata, ben si capisce perché le due detenute delle Pussy Riot non possano contare sul sostegno popolare. Maria Alyokhina - è notizia di pochi giorni fa - è stata ammonita altre due volte, dopo un primo richiamo poco dopo il suo arrivo, per essersi svegliata in ritardo.

Se questa è la storia e peraltro affatto dimenticata, ben si capisce perché le due detenute delle Pussy Riot non possano contare sul sostegno popolare. Maria Alyokhina - è notizia di pochi giorni fa - è stata ammonita altre due volte, dopo un primo richiamo poco dopo il suo arrivo, per essersi svegliata in ritardo.

La sveglia è alle sei del mattino, ma nella cella di isolamento in cui ella si trova non c’è un orologio, denuncia Pyotr Verzilov il marito della compagnia di Maria, Nadezhda Tololonnikova, che si presta a fare da portavoce alle ragazze in carcere.

Così Alyokina, rischia di non poter più beneficiare di eventuali riduzioni della pena anche perché , ella lamenta: «La libertà condizionata viene concessa più facilmente a chi frequenta la cappella del carcere, anche se la Russia è uno stato secolare». Essa non lo è mai stata se non a parole o meglio ancora a slogan, neppure quando la Russia era l’Urss, almeno secondo me che in quegli anni a lungo vi ho abitato e viaggiato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

A 33 anni di distanza dall’assassinio del dittatore Park Chung-hee, gli elettori della Corea del Sud hanno consegnato mercoledì la presidenza alla figlia di quest’ultimo, la 60enne deputata Park Geun-hye. La leader del partito conservatore Saenuri al potere ha sconfitto di misura lo sfidante, l’ex attivista per i diritti umani, Moon Jae-in, assicurando per la prima volta in assoluto ad una donna la più importante carica politica del paese asiatico.

Park Geun-hye, come avevano sostanzialmente mostrato i primissimi exit poll, ha raccolto il 51,6% dei voti espressi, contro il 48% del candidato del Partito Democratico Unito (DUP) di centro-sinistra. L’affluenza è stata del 75,8%, vale a dire quasi 13 punti percentuali in più rispetto alle presidenziali del 2007. La neo-presidentessa della Corea del Sud ha anche ottenuto oltre quattro milioni di voti in più del suo collega di partito, il presidente uscente Lee Myung-bak, quando fu eletto cinque anni fa senza riuscire a sfondare la soglia del 50%.

Questi numeri, assieme alla sconfitta già incassata lo scorso aprile nelle elezioni per il rinnovo del parlamento, riassumo il totale fallimento del tentativo del DUP di presentarsi come alternativa di governo ad un partito conservatore le cui politiche ultra-liberiste di questi anni hanno incontrato forti resistenze tra la popolazione sudcoreana e che a febbraio aveva addirittura cambiato il proprio nome (da Grande Partito Nazionale) per dare una qualche impressione di cambiamento e tamponare il crollo di consensi tra gli elettori.

La corsa alla presidenza di Moon, inoltre, avrebbe dovuto trarre più di un beneficio dal ritiro alla vigilia del voto di due candidati che minacciavano di dividere il voto della sinistra. Nelle scorse settimane a farsi da parte era stato l’imprenditore informatico trasformato in uomo politico, Ahn Cheol-soo, mentre qualche giorno fa aveva lasciato anche la candidata filo-nordcoreana del Partito Progressista Unito (UPP), Lee Jung-hee.

Anche con il campo completamente libero a sinistra, invece, Moon non è stato in grado di attrarre il voto dei giovani e di quanti si oppongono al Partito Saenuri, pagando l’ostilità persistente verso il suo partito, principalmente a causa delle politiche di liberalizzazione dell’economia messe in atto dai governi dei presidenti Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun tra la fine degli anni Novanta e il 2008.

Park Geun-hye ha potuto così capitalizzare il suo appello rivolto soprattutto agli elettori più anziani grazie alla sostanziale riabilitazione della figura del padre, i cui 18 anni alla guida del paese tra gli anni Sessanta e Settanta sono stati presentati come il momento cruciale del miracolo economico della Corea del Sud, nonostante la durissima repressione del dissenso interno.

Uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale è stata la necessità di regolamentare i cosiddetti “chaebol”, i giganteschi conglomerati dell’industria come Samsung o Hyundai che dominano l’economia del paese. L’avversione diffusa tra la popolazione nei confronti di questi ultimi aveva spinto la stessa Park Geun-hye a promettere iniziative per contenerne lo strapotere. È estremamente probabile, tuttavia, che in questo senso non ci saranno cambiamenti nel prossimo futuro. A gettare le basi del dominio dei chaebol era stato infatti proprio il padre della presidentessa eletta, il cui partito rimane tuttora il punto di riferimento di questi colossi.

Uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale è stata la necessità di regolamentare i cosiddetti “chaebol”, i giganteschi conglomerati dell’industria come Samsung o Hyundai che dominano l’economia del paese. L’avversione diffusa tra la popolazione nei confronti di questi ultimi aveva spinto la stessa Park Geun-hye a promettere iniziative per contenerne lo strapotere. È estremamente probabile, tuttavia, che in questo senso non ci saranno cambiamenti nel prossimo futuro. A gettare le basi del dominio dei chaebol era stato infatti proprio il padre della presidentessa eletta, il cui partito rimane tuttora il punto di riferimento di questi colossi.

Le reazioni dei rappresentanti della grande industria indigena, una volta diffusi i risultati del voto, sono state perciò all’insegna dell’entusiasmo. La Federazione delle Industrie Coreane, inoltre, nel suo messaggio ufficiale di congratulazioni a Park ha chiarito immediatamente quale sarà la linea del nuovo governo, affermando che il presidente dovrà “intraprendere politiche economiche per aiutare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, in modo che le nostre aziende possano concentrarsi sulla ripresa dell’economia”.

In altre parole, le grandi aziende chiedono di avere mano libera per aumentare i loro profitti e di comprimere ulteriormente i diritti e le retribuzioni dei lavoratori, come aveva preannunciato qualche settimana fa il vice-presidente della stessa associazione di categoria, avvertendo i cittadini sudcoreani di prepararsi “a stringere la cinghia”.

Le decisioni che si prospettano per il prossimo governo di Seoul fanno quindi prevedere un’intensificazione dello scontro sociale, dal momento che le misure sollecitate dai vertici dei chaebol andranno ad innestarsi su un quadro complessivo in rapido deterioramento. La crescita economica del paese è infatti in netto rallentamento, con molte grandi aziende che hanno già annunciato pesanti tagli di posti di lavoro, mentre le disuguaglianze sociali e di reddito sono tra le più marcate tra i paesi avanzati.

Sul fronte della politica estera, Park Geun-hye continuerà invece a garantire il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, come è tradizione del suo partito, anche se, in Corea del Sud come in altri paesi asiatici, gli interessi delle élite economiche sono sempre più orientati verso la Cina, che di Seoul è già il primo partner commerciale.

Allo stesso modo, mentre Moon Jae-in e il DUP proponevano una politica di distensione nei confronti della Corea del Nord, sulla linea della cosiddetta “Sunshine Policy” dei due presidenti democratici nel decennio scorso, l’atteggiamento di Park Geun-hye non dovrebbe scostarsi di molto dalla linea dura del presidente uscente Lee Myung-bak che in questi cinque anni, assieme alla presenza sempre più aggressiva degli Stati Uniti nel continente asiatico, ha contribuito ad aggravare le tensioni nella penisola.

Allo stesso modo, mentre Moon Jae-in e il DUP proponevano una politica di distensione nei confronti della Corea del Nord, sulla linea della cosiddetta “Sunshine Policy” dei due presidenti democratici nel decennio scorso, l’atteggiamento di Park Geun-hye non dovrebbe scostarsi di molto dalla linea dura del presidente uscente Lee Myung-bak che in questi cinque anni, assieme alla presenza sempre più aggressiva degli Stati Uniti nel continente asiatico, ha contribuito ad aggravare le tensioni nella penisola.

Durante la campagna elettorale, la neo-presidentessa ha in realtà criticato la posizione inflessibile di Lee Myung-bak verso Pyongyang, affermando anche di essere disposta ad incontrare il giovane leader nordcoreano, Kim Jong-un. Queste aperture, sostiene Park Geun-hye, sono però vincolate all’abbandono da parte della Corea del Nord del proprio programma nucleare, un’eventualità che il regime stalinista ha più volte escluso, così che qualsiasi prospettiva di dialogo nei prossimi anni appare poco più di un miraggio.

Assieme al recentissimo trionfo elettorale di Shinzo Abe e del suo Partito Liberal Democratico in Giappone, la conferma del Partito Saenuri alla guida della Corea del Sud farà dunque in modo che i due principali alleati di Washington in Asia nord-orientale continueranno a perseguire un’agenda all’insegna del nazionalismo, con il rischio di aggravare ulteriormente conflitti che, in questa regione, negli ultimi anni hanno già superato più volte il livello di guardia.