- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con un altro colpo di mano, il presidente islamista egiziano, Mohamed Mursi, qualche giorno fa ha emesso una nuova dichiarazione costituzionale con la quale si è auto-assegnato poteri virtualmente assoluti. La mossa di Mursi è giunta subito dopo la sua mediazione a favore della tregua tra Hamas e Israele a Gaza ed ha prevedibilmente scatenato massicce manifestazione di protesta in tutto il paese.

Per “salvaguardare la rivoluzione, l’unità e la sicurezza nazionale”, il presidente si è attribuito la facoltà di adottare “qualsiasi misura” e, soprattutto, le sue decisioni non saranno appellabili “in nessun modo e da nessuna entità” dello Stato. In particolare, l’azione di Mursi è rivolta contro il potere giudiziario egiziano, con il quale è in corso un durissimo scontro fin dal suo insediamento alla presidenza.

Il pretesto dell’attacco ai giudici, in gran parte nominati dall’ex presidente Mubarak, è stata la presunta necessità di sradicare quanto rimane nelle istituzioni del precedente regime. Mursi ha perciò sollevato dall’incarico il procuratore generale della Corte di Cassazione, Abdel Meguid Mahmoud, nominato anch’egli da Mubarak e da tempo impegnato nel tentativo di dissolvere l’Assemblea Costituente dominata dai membri del braccio politico dei Fratelli Musulmani, di cui fa parte lo stesso presidente.

La rimozione di Mahmoud da parte di quest’ultimo era stata già tentata qualche mese fa, ma una serie di manifestazioni di protesta e l’opposizione dei giudici del paese aveva costretto Mursi a fare marcia indietro. Rafforzato dal ruolo svolto nella mediazione della tregua a Gaza e dagli elogi ricevuti dalla comunità internazionale, Mursi ha però ora deciso di procedere con l’espansione dei suoi poteri, rimpiazzando il procuratore generale con un uomo più vicino ai Fratelli Musulmani, l’ex vice-presidente della Corte Costituzionale, Talaat Ibrahim Mohammed Abdullah.

Nel prendere le decisioni degli ultimi giorni, Mursi, il quale lo scorso agosto aveva già estromesso dal potere i militari che a loro volta si erano sostituiti a Mubarak con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, ha affermato che i poteri assoluti che si è assegnato verranno meno una volta che verrà approvata la nuova costituzione egiziana.

Di fronte alla popolazione, Mursi ha giustificato le sue azioni con le sentenze troppo lievi o la mancata condanna dei responsabili della repressione messa in atto dal regime durante la rivolta scoppiata a inizio 2011 e che ha portato alla deposizione di Mubarak. Il riferimento alla rivoluzione è però del tutto ipocrita, dal momento che i Fratelli Musulmani non avevano preso parte da subito alle proteste di piazza, unendosi alla rivolta solo quando è risultato chiaro che il regime stava per crollare, così da inserirsi nel vuoto politico rimasto, evitando di lasciare il paese alle forze più radicali.

Di fronte alla popolazione, Mursi ha giustificato le sue azioni con le sentenze troppo lievi o la mancata condanna dei responsabili della repressione messa in atto dal regime durante la rivolta scoppiata a inizio 2011 e che ha portato alla deposizione di Mubarak. Il riferimento alla rivoluzione è però del tutto ipocrita, dal momento che i Fratelli Musulmani non avevano preso parte da subito alle proteste di piazza, unendosi alla rivolta solo quando è risultato chiaro che il regime stava per crollare, così da inserirsi nel vuoto politico rimasto, evitando di lasciare il paese alle forze più radicali.

Singolarmente, tale strategia coincide con quella degli Stati Uniti, i quali hanno appoggiato Mubarak fino a quando è stato possibile, per poi dare il loro sostegno alla rivoluzione una volta individuate quelle forze, come appunto i Fratelli Musulmani, che potevano continuare a garantire la difesa dei propri interessi nella regione.

Mursi e il suo governo, inoltre, hanno puntualmente represso ogni ulteriore movimento di protesta in questi mesi, continuando anche a perseguire un’agenda liberista in ambito economico con quelle politiche che avevano precisamente contribuito a scatenare la rivolta contro Mubarak.

A inizio della settimana scorsa, infatti, l’Egitto si è assicurato un prestito da quasi 5 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale dopo lunghissime trattative, in cambio ovviamente di misure volte a contenere il deficit pubblico che graveranno sulle classe più disagiate. Qualche giorno dopo, il governo del Cairo ha anche approvato il taglio ai sussidi statali sul prezzo dei carburanti, una misura profondamente impopolare e che, ad esempio, nella vicina Giordania, dove è stata adottata di recente, sta mettendo a rischio la stabilità stessa del regime.

Dalla comunità internazionale è giunta in questi giorni la sostanziale condanna nei confronti del colpo di mano di Mursi, anche se le reazioni appaiono più che altro di circostanza. Gli Stati Uniti, da parte loro, dopo il silenzio iniziale, tramite la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, hanno ricordato che “l’obiettivo principale della rivolta che ha rimosso Mubarak era quello di fare in modo che una sola persona o istituzione non potesse concentrare nelle proprie mani troppi poteri”, mentre allo stesso tempo hanno invitato il governo a cercare una soluzione allo scontro politico in atto tramite il dialogo.

Mursi, tuttavia, ha avuto frequenti contatti sia con il presidente Obama sia con il Segretario di Stato, Hillary Clinton, nei giorni scorsi durante i negoziati per la ricerca di una tregua a Gaza. Come già ricordato, il leader egiziano è stato ricoperto di lodi da parte dell’amministrazione Obama e dei media mainstream americani, così che appare possibile che la sua mossa abbia trovato almeno la tacita approvazione da parte di Washington.

Mursi, tuttavia, ha avuto frequenti contatti sia con il presidente Obama sia con il Segretario di Stato, Hillary Clinton, nei giorni scorsi durante i negoziati per la ricerca di una tregua a Gaza. Come già ricordato, il leader egiziano è stato ricoperto di lodi da parte dell’amministrazione Obama e dei media mainstream americani, così che appare possibile che la sua mossa abbia trovato almeno la tacita approvazione da parte di Washington.

Ciò appare tanto più probabile alla luce del fatto che la risoluzione della recente crisi a Gaza ha confermato il ruolo di Mursi e dei Fratelli Musulmani come guardiani nella regione degli interessi di Stati Uniti e Israele, con i quali il presidente egiziano ha collaborato per il raggiungimento della tregua, garantendo tra l’altro di adoperarsi per contenere l’azione di Hamas nella striscia.

Al Cairo e nelle principali città egiziane, intanto, sono andate in scena manifestazione di protesta che hanno ricordato le scene di Piazza Tahrir all’inizio della rivoluzione nel 2011. Giovani e affiliati a movimenti di opposizione secolari sono tornati a chiedere la caduta del regime, questa volta dominato dai Fratelli Musulmani. Le forze di polizia hanno riposto come al solito duramente, causando decine di feriti, mentre anche i sostenitori dei Fratelli Musulmani hanno manifestato a favore di Mursi assieme ai partiti e ai movimenti salafiti (ultra-islamisti).

Dura è stata infine anche la risposta al presidente da parte dei giudici egiziani. Un’associazione di questi ultimi nel fine settimana ha annunciato la sospensione di tutte le attività giudiziarie, minacciando di aggravare lo scontro frontale tra due delle principali istituzioni del paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre la comunità internazionale era intenta a seguire lo svolgimento dell’aggressione israeliana nella striscia di Gaza, a inizio settimana l’esercito ribelle che opera nelle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo è entrato pressoché indisturbato nella importante città di Goma, popolata da un milione di abitanti, prendendone possesso di fronte ad un impotente contingente militare delle Nazioni Unite.

Subito dopo, migliaia di poliziotti e soldati dell’esercito regolare si sono uniti alle forze ribelli, i cui leader, nonostante gli appelli internazionali, hanno annunciato di volersi dirigere verso la capitale, Kinshasa, per costringere il presidente, Joseph Kabila, a dimettersi e “liberare” così l’intero paese centro-africano.

Il prossimo immediato obiettivo della milizia M23 sembra essere la città di Bukavu, capitale della provincia Sud-Kivu situata sull’omonimo lago. Sotto il controllo dei ribelli sarebbe già caduta la località di Sake, ad una trentina di chilometri da Goma, dove giovedì sono stati registrati scontri con le forze armate. Secondo quanto riportato mercoledì dalla Associated Press, nel corso di un raduno organizzato dai ribelli presso lo stadio di quest’ultima città, più di duemila soldati e 700 poliziotti hanno consegnato le loro armi all’M23, mentre a Bukavu la popolazione è già scesa nelle strade per manifestare contro il governo centrale e a favore dei guerriglieri in arrivo.

I soldati dell’esercito regolare sono rimasti invece in gran parte in attesa di ordini dalle autorità di Kinshasa presso una località nelle vicinanze di Goma. I militari della missione MONUSCO dell’ONU, a loro volta, non hanno potuto muovere un dito per contrastare l’avanzata dei ribelli perché ciò non rientra nel loro mandato in Congo.

Per venire a capo della crisi, intanto, il presidente congolese Kabila si è recato nella capitale dell’Uganda, Kampala, per incontrare il presidente del vicino Ruanda, Paul Kagame, e discutere dell’emergenza in corso grazie alla mediazione del presidente ugandese, Yoweri Museveni. Secondo alcuni media, visto l’aggravarsi della situazione, Kabila sarebbe sul punto di accettare un confronto diretto con i vertici dell’M23, cosa che si era sempre rifiutato di fare. Per il momento, tuttavia, l’unica concessione ufficiale del presidente ai ribelli sarebbe la promessa di valutare le loro richieste.

La nuova crisi in Congo è stata discussa anche alle Nazioni Unite, dove martedì il Consiglio di Sicurezza ha approvato all’unanimità una serie di sanzioni nei confronti dei leader dell’M23, ai quali è stato chiesto di ritirarsi da Goma. Contemporaneamente, il Consiglio di Sicurezza ha esortato i paesi vicini a interrompere l’appoggio garantito ai ribelli, senza però nominare i due governi responsabili, quelli di Uganda e soprattutto Ruanda, già accusati da un recente rapporto dell’ONU di fomentare il caos in Congo, finanziando e fornendo armi clandestinamente all’M23 e alle formazioni militari che lo hanno preceduto.

La nuova crisi in Congo è stata discussa anche alle Nazioni Unite, dove martedì il Consiglio di Sicurezza ha approvato all’unanimità una serie di sanzioni nei confronti dei leader dell’M23, ai quali è stato chiesto di ritirarsi da Goma. Contemporaneamente, il Consiglio di Sicurezza ha esortato i paesi vicini a interrompere l’appoggio garantito ai ribelli, senza però nominare i due governi responsabili, quelli di Uganda e soprattutto Ruanda, già accusati da un recente rapporto dell’ONU di fomentare il caos in Congo, finanziando e fornendo armi clandestinamente all’M23 e alle formazioni militari che lo hanno preceduto.

L’avanzata fin qui inarrestabile di una milizia composta da non più di tremila uomini, e che è stata spesso definita come disordinata e priva di disciplina, dipende, oltre che dall’appoggio decisivo di Ruanda e Uganda, anche dalla diffusa impopolarità del governo centrale, universalmente considerato inefficace e corrotto.

La ribellione nel Congo orientale è di lunga data ma il cosiddetto gruppo M23 (ufficialmente CNDP o Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo) è stato creato solo lo scorso mese di aprile sotto la guida dell’ex generale dell’esercito regolare, Bosco Ntaganda, nato in Ruanda e colpito fin dal 2006 da un mandato di cattura del Tribunale Penale Internazionale per crimini contro l’umanità.

I membri di questa milizia sono in gran parte soldati disertori ed ex appartenenti alle precedenti organizzazioni ribelli che avrebbero dovuto essere integrati nelle forze armate congolesi in base ad un accordo siglato con il governo di Kinshasa il 23 marzo 2009, da cui il nome del loro gruppo. I leader che hanno fondato l’M23 avevano garantito il loro pieno appoggio alla candidatura del presidente Kabila nelle discusse elezioni presidenziali del novembre 2011 ma la rottura è arrivata di lì a poco, a loro dire a causa delle mancate promesse previste dall’accordo.

Il sostegno principale alle formazioni ribelli che agiscono da tempo nelle regioni orientali del Congo è garantito dal governo di etnia Tutsi del Ruanda, guidato da Paul Kagame. Già nel 1996 e nel 1998 il regime di Kigali aveva contribuito ad alimentare un’escalation di scontri e violenze nel paese vicino, tenendo nascosto il proprio coinvolgimento mentre stava dispiegando migliaia di truppe oltre il confine occidentale. Secondo il già citato rapporto dell’ONU, l’M23, così come i suoi predecessori, non è soltanto un gruppo ribelle finanziato e armato dal Ruanda ma addirittura un estensione dell’esercito ruandese, comandato dal ministro della Difesa di Kigali.

La protezione offerta dal Ruanda alle forze ribelli congolesi è legata in primo luogo al tentativo di controllare il redditizio commercio delle ingenti risorse naturali conservate nei territori orientali di questo travagliato paese. Questa strategia di continua destabilizzazione del Congo, messa in atto dal presidente Kagame, è stata resa possibile dal fatto che il Ruanda uscito dal genocidio del 1994 è uno stretto alleato dell’occidente e, in particolare, degli Stati Uniti.

Solo recentemente, perciò, la comunità internazionale ha iniziato a puntare il dito in maniera aperta contro il regime di Kigali, accusato di manovrare forze ribelli che, secondo le organizzazioni a difesa dei diritti umani, sono responsabili di massacri etnici, stupri di massa, omicidi, torture, rapimenti e sfruttamento di bambini-soldato.

Il motivo del cambiato atteggiamento nei confronti del Ruanda, sottolineato anche dal recente invito rivolto dagli Stati Uniti a Paul Kagame di porre fine al finanziamento dei ribelli in Congo, non è dovuto soltanto alle aumentate pressioni internazionali, ma anche a calcoli geo-strategici che riguardano un’area così ricca di risorse naturali nel continente africano. In particolare, come hanno messo in evidenza alcuni documenti diplomatici resi noti da WikiLeaks, gli Stati Uniti vedono con crescente apprensione i legami economici sempre più stretti tra il Ruanda e la Cina.

Il cambiamento di toni dell’amministrazione Obama nei confronti del governo ruandese rivela dunque il consueto cinismo che contraddistingue la politica estera americana, visto che Kagame è stato per quasi due decenni un partner affidabile degli Stati Uniti, nonostante siano da tempo note non solo le manovre del suo governo in Congo, ma anche le responsabilità nello scatenamento del genocidio del 1994 e i crimini contro l’umanità commessi dalle forze ribelli Tutsi, che l’attuale presidente comandava, nel rovesciamento del precedente governo Hutu con l’appoggio dell’esercito ugandese.

Il cambiamento di toni dell’amministrazione Obama nei confronti del governo ruandese rivela dunque il consueto cinismo che contraddistingue la politica estera americana, visto che Kagame è stato per quasi due decenni un partner affidabile degli Stati Uniti, nonostante siano da tempo note non solo le manovre del suo governo in Congo, ma anche le responsabilità nello scatenamento del genocidio del 1994 e i crimini contro l’umanità commessi dalle forze ribelli Tutsi, che l’attuale presidente comandava, nel rovesciamento del precedente governo Hutu con l’appoggio dell’esercito ugandese.

Mercoledì, in ogni caso, Ruanda e Uganda hanno chiesto ai ribelli di ritirarsi da Goma e di interrompere la loro offensiva. Il comunicato emesso da Kampala da Museveni e Kagame afferma anche che i loro governi sono impegnati nelle trattative per il raggiungimento di una tregua in Congo. I timori dei due sponsor dell’M23 sono legati sia ad una possibile destabilizzazione totale del paese vicino sia alle conseguenze che entrambi sarebbero costretti a pagare nei rapporti con l’Occidente in caso di un’escalation incontrollata della crisi.

L’appello dei loro protettori è stato però respinto dai leader dell’M23, tanto che il responsabile del braccio politico del gruppo, Jean-Marie Runiga, l’altro giorno ha affermato senza mezzi termini che Ruanda e Uganda non hanno alcun diritto di imporre il loro volere sulla milizia ribelle. Runiga ha poi confermato la volontà dell’M23 di avanzare nel paese fino a quando il presidente Kabila non accetterà di intraprendere un negoziato diretto.

Nel frattempo, il conto della crisi continua ad essere pagato a caro prezzo dalla popolazione civile di un paese che, a fronte di vaste riserve di diamanti, oro, cobalto, rame, petrolio e legame, rimane uno dei più poveri e sottosviluppati del pianeta. In questa regione dell’Africa centrale si scontrano infatti disparati interessi che fanno capo ai paesi vicini e alle varie potenze internazionali, finendo per alimentare perenni conflitti etnici, ribellioni e crisi di difficile soluzione come quella attualmente in atto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

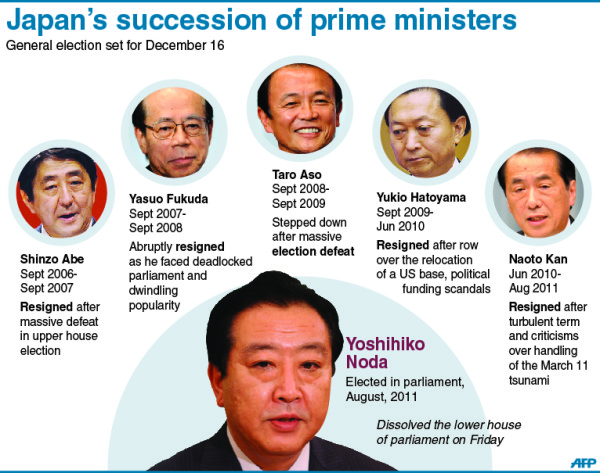

Qualche giorno fa, il primo ministro giapponese, Yoshihiko Noda, ha deciso di sciogliere la Camera bassa del Parlamento nazionale, fissando la data delle elezioni anticipate al 16 dicembre prossimo. La mossa dell’impopolare leader del Partito Democratico (DPJ) era attesa da tempo e, con ogni probabilità, finirà per riconsegnare il paese del Sol Levante ai liberal-democratici che avevano dovuto incassare una pesantissima sconfitta soltanto tre anni fa dopo cinque decenni di dominio pressoché incontrastato.

L’imminente appuntamento con le urne in Giappone segna dunque la fine della travagliata parabola del DPJ alla guida del paese, caratterizzata da promesse mancate, lotte intestine e dalla pessima gestione della catastrofe naturale e nucleare del marzo 2011. Il DPJ aveva trionfato nelle elezioni del settembre 2009 grazie ad un progetto di cambiamento basato sulla promessa di aumentare la spesa pubblica destinata ai programmi sociali, sul ridimensionamento della onnipotente burocrazia statale e sul riequilibrio di una politica estera troppo appiattita sulle posizioni di Washington a fronte di legami commerciali sempre più intensi con la Cina.

Le speranze alimentate dal partito di centro-sinistra erano state però ben presto frustrate e le dimissioni già nel giugno 2010 del premier Yukio Hatoyama, in seguito al fallito tentativo di far chiudere una base militare americana sull’isola di Okinawa, avevano segnato l’inizio del progressivo tracollo del DPJ. Con il successore di Hatoyama, Naoto Kan, e l’attuale primo ministro Noda, infine, il Giappone è tornato ad allinearsi fedelmente agli Stati Uniti in politica estera, mentre sul fronte interno nuove tasse e tagli alla spesa per combattere un debito pubblico gigantesco hanno definitivamente gettato in mare le ambiziose promesse elettorali. In particolare, a segnare la sorte del governo Noda è stata la contestatissima approvazione la scorsa estate del raddoppio dell’imposta sui consumi, decisa per cercare di mettere un freno al deficit nipponico. Questo provvedimento, escluso dal DPJ in campagna elettorale, ha provocato una scissione all’interno del partito con la fuoriuscita di una minoranza guidata dall’eminenza grigia Ichiro Ozawa, così che Noda ha dovuto fare affidamento sul voto decisivo dell’opposizione del Partito Liberal Democratico (LDP).

In particolare, a segnare la sorte del governo Noda è stata la contestatissima approvazione la scorsa estate del raddoppio dell’imposta sui consumi, decisa per cercare di mettere un freno al deficit nipponico. Questo provvedimento, escluso dal DPJ in campagna elettorale, ha provocato una scissione all’interno del partito con la fuoriuscita di una minoranza guidata dall’eminenza grigia Ichiro Ozawa, così che Noda ha dovuto fare affidamento sul voto decisivo dell’opposizione del Partito Liberal Democratico (LDP).

Quest’ultimo, in cambio dell’appoggio all’aumento della tassa, ha però chiesto lo scioglimento anticipato della Camera bassa della Dieta Nazionale, giunto alla fine venerdì scorso dopo settimane di esitazioni e manovre da parte di un primo ministro consapevole di andare incontro ad una dura resa dei conti con gli elettori.

Il collasso del DPJ non si traduce peraltro in una particolare popolarità dell’LDP, tanto che secondo i più recenti sondaggi, che danno il partito di governo ben al di sotto del 20%, lo indicano a non più del 30%. Ciò significa che, assieme, il partito che detiene attualmente la maggioranza in Parlamento e quello che ha monopolizzato la scena politica giapponese per oltre mezzo secolo non raccolgono nemmeno il consenso della metà degli elettori. Nelle elezioni del 2009, questi due partiti ottennero oltre l’80% del voto popolare.

Il discredito delle principali formazioni politiche giapponesi determinerà probabilmente, oltre ad una maggiore frammentazione e la probabile necessità di alleanze allargate per formare un nuovo governo, l’esplosione del voto di protesta che potrebbe premiare, tra gli altri, due partiti fondati di recente da altrettanti politici di orientamento populista.

Uno di loro è l’80enne Shintaro Ishihara, dimessosi dalla carica di governatore dell’area metropolitana di Tokyo ad un anno di distanza dalla sua rielezione per creare il Partito dell’Alba (SPJ). Ishihara è un ex parlamentare di estrema destra, nonché autore di alcuni best-seller, che qualche mese fa aveva contribuito a far precipitare le relazioni tra Giappone e Cina manifestando l’intenzione di acquistare dai loro proprietari privati le isole Senkaku (Diaoyu in cinese), rivendicate da Pechino. L’acquisto sarebbe stato effettuato successivamente dal governo centrale, suscitando ugualmente le ire del governo cinese.

Nel panorama politico nipponico ha fatto poi irruzione anche il 43enne Toru Hashimoto, carismatico sindaco di Osaka e recente fondatore del Partito per la Restaurazione del Giappone. Nonostante le differenze irrisolte tra Ishihara e Hashimoto, i due hanno deciso qualche giorno fa di unire le loro forze e di presentarsi con un’unica formazione alle prossime elezioni, con la speranza di diventare la terza forza politica del paese e di fungere da ago della bilancia nella formazione del futuro governo. Un altro inedito raggruppamento che si presenterà agli elettori è infine quello del già ricordato Ozawa, artefice del successo del DPJ del 2009 e uscito indenne da una serie di vicende legali. A luglio, Ozawa aveva abbandonato il partito in polemica con la leadership di Noda assieme a una cinquantina di parlamentari, con i quali ha creato un nuovo partito, chiamato “Kokumin no Seikatsu ga Daiichi” (“Prima la vita dei cittadini”), che minaccia di sottrarre ulteriori voti al già screditato DPJ.

Un altro inedito raggruppamento che si presenterà agli elettori è infine quello del già ricordato Ozawa, artefice del successo del DPJ del 2009 e uscito indenne da una serie di vicende legali. A luglio, Ozawa aveva abbandonato il partito in polemica con la leadership di Noda assieme a una cinquantina di parlamentari, con i quali ha creato un nuovo partito, chiamato “Kokumin no Seikatsu ga Daiichi” (“Prima la vita dei cittadini”), che minaccia di sottrarre ulteriori voti al già screditato DPJ.

Di fronte ad una simile scelta, non è da escludere che il voto del 16 dicembre si risolverà nel caos e nella paralisi politica in un paese segnato dal continuo declino della sua economia. La quota maggiore di voti dovrebbe però assicurarsela comunque il Partito Liberal Democratico, il quale a settembre ha eletto come proprio leader l’ex primo ministro Shinzo Abe. Abe era già stato a capo di un gabinetto a Tokyo tra il 2006 e il 2007 per poi dimettersi ufficialmente a causa di problemi di salute, ma più che altro a causa della sua impopolarità e in seguito ad alcuni scandali che avevano coinvolto membri del governo.

Un eventuale esecutivo guidato da Abe lascia intravedere una serie di problemi, soprattutto per il marcato nazionalismo di cui è portatore. Dopo la sua nomina alla guida dell’LDP, l’ex premier ha infatti visitato provocatoriamente il controverso Santuario di Yasukuni, dedicato alle anime dei soldati giapponesi che sono morti al servizio dell’Imperatore, tra cui vi sono numerosi condannati per crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale.

Ogni visita di politici giapponesi a questo santuario suscita le critiche di Cina e Sud Corea, vittime dell’imperialismo nipponico nella prima metà del secolo scorso, così che l’iniziativa di Abe è stata universalmente intesa come un messaggio lanciato a Pechino in previsione di un probabile ulteriore deterioramento dei rapporti bilaterali nei prossimi mesi.

Nel degrado generale del clima politico giapponese e con il peggioramento delle condizioni di vita della maggior parte della popolazione, tutti i partiti stanno peraltro giocando la carta del nazionalismo per distogliere l’attenzione degli elettori dalle responsabilità di una classe politica incapace di affrontare i veri problemi del paese.

Questa strategia irresponsabile continuerà ad essere impiegata quasi certamente anche dopo il voto di dicembre quando, indifferentemente da chi uscirà vincitore, il nuovo governo sarà chiamato ad implementare pesanti e impopolari misure di austerity, richieste a gran voce dalle élite economiche interne e dagli ambienti finanziari internazionali, preoccupati per una crescita inesistente e un debito pubblico che supera abbondantemente il 200% del PIL nazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per il primo viaggio ufficiale all’estero dopo la rielezione alla Casa Bianca, Barack Obama ha significativamente scelto l’Asia sud-orientale al centro della cosiddetta “svolta” americana verso questo continente in funzione anti-cinese, toccando tre paesi - Thailandia, Myanmar e Cambogia - due dei quali a lungo sotto la quasi esclusiva influenza di Pechino. Il tour di tre giorni del presidente democratico si è chiuso martedì con la partecipazione al vertice dell’Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN), ospitato dalla capitale cambogiana, Phnom Penh.

Gran parte dell’attenzione mediatica per la trasferta di Obama si è concentrata sulla manciata di ore trascorse nella giornata di lunedì in Myanmar, dove l’attuale inquilino della Casa Bianca è stato il primo presidente USA in carica a mettere piede. Accolto da una folla festante, Obama ha incontrato nella capitale commerciale della ex Birmania, Yangon, il presidente Thein Sein e la leader dell’opposizione, nonché parlamentare, Daw Aung San Suu Kyi, presso la sua abitazione dove ha trascorso buona parte degli ultimi due decenni agli arresti domiciliari.

L’amministrazione Obama ha insistito fortemente per una visita del presidente in Myanmar nonostante le critiche provenienti da svariate organizzazioni a difesa dei diritti umani, preoccupate per la possibile legittimazione di un regime che, pur avendo intrapreso un percorso di riforme democratiche di facciata, è tuttora sotto la tutela dei militari e si macchia quotidianamente di crimini contro l’umanità, in particolare nei confronti delle minoranze etniche che vivono entro i confini del paese.

A Yangon, in ogni caso, Obama ha affermato che la sua visita non rappresenta un’aperta approvazione del regime, bensì una sorta di incoraggiamento a proseguire sulla strada delle riforme in cambio dell’assistenza statunitense. Il presidente ha annunciato anche la riapertura dell’ufficio dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) in Myanmar e lo stanziamento di 170 milioni di dollari in aiuti per i prossimi due anni.

Se le aperture di Washington dipendono soprattutto dalla riabilitazione di San Suu Kyi e del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia (NLD), al quale lo scorso anno è stato consentito di partecipare ad un’elezione suppletiva, la tanto celebrata opposizione ufficiale della ex Birmania difficilmente può essere accredita come il garante della transizione democratica nel paese asiatico.

I suoi esponenti, infatti, oltre a rappresentare poco più che una sezione della borghesia indigena ansiosa di sfruttare a proprio beneficio le aperture al capitale straniero, condividono sostanzialmente la durissima repressone messa in atto dal governo centrale e dagli amministratori locali, assieme ai monaci buddisti, protagonisti della fallita “Rivoluzione Zafferano” del 2007, ai danni della minoranza Rohingya di fede musulmana che vive nello stato occidentale di Rakhine al confine con il Bangladesh.

D’altra parte, i cambiamenti nelle relazioni tra USA e Myanmar di questi mesi hanno ben poco a che fare con i diritti democratici della popolazione birmana. Piuttosto, l’interesse di Washington va ricercato nella possibilità di stabilire legami più stretti con un regime che ha rappresentato finora un’importante risorsa strategica per la Cina, nonché nella creazione di nuove opportunità di investimento per le corporation a stelle e strisce in un paese di 60 milioni di abitanti ancora tutto da sfruttare.

Il nuovo approccio americano al regime del Myanmar, ratificato anche dalla cancellazione di numerose sanzioni economiche, viene così propagandato come al solito dietro le apparenze della promozione dei principi di democrazia, di cui la storica visita di Obama, così come quella di Hillary Clinton poco meno di un anno fa, è ora il suggello mediatico. Dell’importanza del Myanmar e dell’intera regione per gli Stati Uniti ne è conferma anche la presenza al fianco di Obama del Segretario di Stato nelle fasi finali del suo mandato dopo quattro anni durante i quali è stata la principale artefice della svolta asiatica decisa dalla Casa Bianca.

La strategia di Washington nei confronti del Myanmar appare come un modello per attrarre nella propria orbita anche altri stretti alleati della Cina in Asia, a cominciare dalla Cambogia, terza e ultima tappa del viaggio di Obama di questa settimana. Con il paese guidato fin dal 1998 dal primo ministro ed ex comandante dei Khmer Rossi, Hun Sen, le manovre di avvicinamento sembrano già iniziate da qualche tempo, anche se in maniera più discreta rispetto al Myanmar.

La strategia di Washington nei confronti del Myanmar appare come un modello per attrarre nella propria orbita anche altri stretti alleati della Cina in Asia, a cominciare dalla Cambogia, terza e ultima tappa del viaggio di Obama di questa settimana. Con il paese guidato fin dal 1998 dal primo ministro ed ex comandante dei Khmer Rossi, Hun Sen, le manovre di avvicinamento sembrano già iniziate da qualche tempo, anche se in maniera più discreta rispetto al Myanmar.

La conferma dei passi avanti compiuti tra i due paesi è giunta, tra l’altro, da un recente articolo del Washington Post che ha descritto diffusamente come gli Stati Uniti, nonostante le riserve relativamente alla situazione dei diritti umani, abbiano intensificato la collaborazione e l’assistenza militare alla Cambogia, ovviamente sempre con l’obiettivo ufficiale di combattere il terrorismo, nonostante questo paese non abbia mai dovuto affrontare minacce significative di questo genere. Un altro paese vicino a Pechino e candidato al riallineamento con gli USA, sia pure in futuro più lontano, è infine la Corea del Nord, il cui regime stalinista non a caso è stato sollecitato da Obama nel suo discorso a Yangon a intraprendere un percorso di riforme simile a quello del Myanmar.

La cooperazione militare con le forze armate di paesi come Cambogia e Myanmar è altrettanto importante quanto quella economica, dal momento che la strategia di contenimento della Cina in Asia si basa in gran parte sull’accerchiamento di questo paese e sul rafforzamento della presenza militare americana nella regione. Per quanto riguarda il Myanmar, colloqui bilaterali per ristabilire legami tra le rispettive forze armate sono iniziati qualche settimana fa a Washington, mentre, secondo alcune indiscrezioni, il regime birmano potrebbe addirittura essere invitato a partecipare all’annuale esercitazione che si terrà nella regione di qui a pochi mesi e che vedrà protagonisti gli USA, la Thailandia e altri paesi asiatici.

È importante notare che, di fronte a scenari simili, gli esponenti dell’amministrazione Obama continuano ad affermare pubblicamente che la “svolta” asiatica non è diretta al contenimento della Cina, anche se le manovre americane nel continente, in realtà, hanno precisamente questo scopo. Tramite la presenza di propri contingenti militari nei paesi della regione, Washington intende mantenere il controllo sulle rotte navali da cui transita la maggior parte dei traffici commerciali di Pechino, così come i rifornimenti energetici provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente diretti verso la Cina.

La linea dura degli Stati Uniti, prevedibilmente nascosta dietro toni moderati, è stata confermata durante il vertice ASEAN di Phnom Penh, dove Obama ha incontrato il premier cinese uscente Wen Jiabao, al quale ha ribadito che “le due principali potenze economiche del pianeta devono lavorare affinché vengano create regole chiare attorno al commercio e agli investimenti internazionali”. In altre parole, il presidente democratico ha così lanciato un nuovo avvertimento alla Cina per invitarla a sottostare alle regole dettate dall’imperialismo americano.

La linea dura degli Stati Uniti, prevedibilmente nascosta dietro toni moderati, è stata confermata durante il vertice ASEAN di Phnom Penh, dove Obama ha incontrato il premier cinese uscente Wen Jiabao, al quale ha ribadito che “le due principali potenze economiche del pianeta devono lavorare affinché vengano create regole chiare attorno al commercio e agli investimenti internazionali”. In altre parole, il presidente democratico ha così lanciato un nuovo avvertimento alla Cina per invitarla a sottostare alle regole dettate dall’imperialismo americano.

Con un’altra provocazione, poi, la delegazione americana al summit ASEAN - composto da Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam - lunedì ha lanciato un nuovo progetto di cooperazione con i paesi che ne fanno parte per facilitare le trattative in corso in vista della stipula dell’accordo di libero scambio tra l’Asia sud-orientale, l’Oceania e alcuni paesi del continente americano definito “Partnership Trans-Pacifica”, da cui significativamente continua ad essere esclusa la Cina.

La questione più controversa rimane tuttavia quella legata alle varie dispute territoriali nel Mare Cinese Meridionale tra Pechino e vari paesi ASEAN, sulle quali da tempo si sono inseriti gli Stati Uniti alimentando pericolosamente le tensione nella regione. Come già accaduto nel precedente vertice del luglio scorso, anche in questa occasione Cina e Cambogia hanno impedito l’adozione di un sistema condiviso all’interno dell’Associazione per risolvere le contese in maniera multilaterale, come vorrebbe l’amministrazione Obama e contro il volere di Pechino che predilige al contrario negoziati bilaterali senza interferenze esterne.

L’ennesimo schiaffo a Washington su tale questione ha messo in luce, oltre al sostanziale fallimento della visita di Obama in Asia, le difficoltà con cui gli americani devono fare i conti nel contrastare l’avanzata della Cina in un continente nel quale molti paesi, nonostante nuovi o consolidati legami diplomatici e militari con gli Stati Uniti, continuano a gravitare sempre più nell’orbita di Pechino in ambito economico e commerciale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Agosto 1995. Nel pieno della guerra nella ex-Jugoslavia, mentre il cosiddetto mondo libero che quella guerra civile aveva voluto, finanziato e sostenuto, lanciava grida furenti contro la Serbia, certamente colpevole dell’odiosa pulizia etnica, i croati si occupavano di fare altrettanto senza troppo clamore. Il Presidente croato Tudjman, fascista fino al midollo, diede incarico al Generale Ante Gotovina (che si avvalse della speciale collaborazione del Generale Mladen Marcak, a capo di un reparto speciale di polizia) di fare terra bruciata della enclave serba in Croazia.

A Zagabria non c’erano dubbi di sorta: per un massacro su base etnica il generale Gotovina era l’uomo giusto al posto giusto. Fedelissimo di Tudjman, si era fatto le ossa nella Legione Straniera, che sui massacri in Africa ha costruito la sua infame leggenda. I serbi di Krajna erano stati la difesa morale e materiale dall’esercito Ottomano e dalla penetrazione islamica ma, certo, appartenevano in primo luogo alla Chiesa ortodossa e, soprattutto, all’etnia serba. Un tumore da rimuovere, secondo Tudjman.

Fu così che nella Krajna, dove circa trecentomila serbi vivevano, si scatenò l’Operazione Tempesta. Centotrentottomilacinquecento soldati e poliziotti croati, coadiuvati da legionari della Bosnia-Herzegovina di nazionalità croata, si lanciarono all’assalto. I novelli Ustascia poterono agire con il consenso esplicito degli Stati Uniti e sotto la copertura della Nato, che prima di dare inizio all’operazione si occupò di bombardare segretamente i ripetitori di Knin.

L’Operazione Tempesta raggiunse il risultato che si prefiggeva: vennero uccise sommariamente circa duemila persone (quasi tutte anziane e donne che non vollero abbandonare le proprie case) e ogni essere umano di etnia serba fu costretto ad abbandonare la Krajna. Fu la più grande deportazione di massa del conflitto nella ex-Jugoslavia; un orrendo crimine di guerra perpetrato nel silenzio dei media internazionali, impegnati come in ogni conflitto a definire i “buoni” e i “cattivi” a seconda degli interessi economici e politici dell’Occidente.

L’Operazione Tempesta raggiunse il risultato che si prefiggeva: vennero uccise sommariamente circa duemila persone (quasi tutte anziane e donne che non vollero abbandonare le proprie case) e ogni essere umano di etnia serba fu costretto ad abbandonare la Krajna. Fu la più grande deportazione di massa del conflitto nella ex-Jugoslavia; un orrendo crimine di guerra perpetrato nel silenzio dei media internazionali, impegnati come in ogni conflitto a definire i “buoni” e i “cattivi” a seconda degli interessi economici e politici dell’Occidente.

Gotovina e Markac furono i capi indiscussi delle operazioni. Perseguiti dal procuratore Carla Del Ponte, i due vennero catturati solo perché condizione indispensabile per l’ingresso di Zagabria in Europa. Ma sette mesi dopo la loro condanna nel primo processo, che gli comminò rispettivamente 24 e 18 anni di carcere, il Tribunale penale Internazionale per i crimini di guerra nella ex-Jugoslavia, ha deciso qualche giorno fa di ribaltare il verdetto.

I cinque giudici che hanno composto la Corte, hanno infatti ritenuto di dover assolvere i due carnefici, il cui rientro a Zagabria è stato festeggiato con cortei di giubilo e fuochi d’artificio. Una sentenza tutta politica che nega la storia e priva di giustizia le vittime della Krajina, ma che accontenta Zagabria.

A poco è servito, pare, il tentativo del governo di centrosinistra di invitare a rileggere la storia dell’ultranazionalismo croato, visto che i sondaggi affermano che otto croati su dieci ritengono i due eroi e non carnefici. La destra nazionalista, che giudica “santa” una guerra che costò decine di migliaia di vittime e l’ingresso inglorioso del paese nel novero degli stati etnici, definisce Gotovina appunto un “eroe” e non fa velo a tanto ardore il fatto che dall’incriminazione alla cattura “l’eroe” abbia passato poco eroicamente quattro anni in un albergo delle Canarie da latitante extralusso.

La chiesa croata ha robustamente contribuito all’operazione di trasformazione dei criminali in “eroi” e a seguito dell’assoluzione dei due boia, dalla cattedrale di Zagabria il Cardinale Bosanic si è scatenato in una omelia che si è rivelata un entusiastico richiamo al patriottismo croato, confermando il ruolo di guida del nazionalismo estremista già diffusamente dimostrato negli ultimi venti anni. La differenza tra eroi e criminali, a Zagabria, evidentemente è labile. In chiesa, addirittura, inesistente.

La chiesa croata ha robustamente contribuito all’operazione di trasformazione dei criminali in “eroi” e a seguito dell’assoluzione dei due boia, dalla cattedrale di Zagabria il Cardinale Bosanic si è scatenato in una omelia che si è rivelata un entusiastico richiamo al patriottismo croato, confermando il ruolo di guida del nazionalismo estremista già diffusamente dimostrato negli ultimi venti anni. La differenza tra eroi e criminali, a Zagabria, evidentemente è labile. In chiesa, addirittura, inesistente.

Mandare liberi i responsabili di un genocidio etnico, solo perché croati e quindi schierati internazionalmente con l’Occidente, spiega bene l’ipocrisia delle istituzioni come il TPI e propone una ennesima lettura truccata del conflitto che dal 1991 in poi coinvolse Slovenia, Bosnia, Croazia, Serbia, Macedonia e Albania, ma che assegna solo a Belgrado e ai serbi di Bosnia il carico degli orrori.

Nel tourbillon immondo della guerra etnica, purtroppo, la propaganda occidentale ha travasato una lettura falsa sia delle ragioni del conflitto, sia del ruolo di tutti i protagonisti, indicando nei soli serbi gli autori delle nefandezze peggiori. I serbi condussero la guerra come criminali, certo, ma i croati non furono da meno e i bosniaci anche. La differenza è che i serbi vengono condannati e gli altri criminali assolti, negando quindi le responsabilità comuni nel genocidio e rinfocolando così nazionalismi e giustificazionismi storici utili solo a perpetrare crimini futuri. Soprattutto quando, come a Zagabria, le vittime diventano feccia e i criminali eroi.