- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La continua escalation di minacce reciproche che sta caratterizzando la crisi in atto nella penisola di Corea in queste settimane ha fatto registrare negli ultimi giorni nuove dichiarazioni minacciose da parte del regime di Pyongyang e sproporzionate reazioni da parte di Seoul e, soprattutto, di Washington. Nella giornata di giovedì, le autorità della Corea del Nord hanno annunciato di essere pronte a colpire gli Stati Uniti con armi nucleari “di dimensioni ridotte, più diversificate e tecnologicamente avanzate”. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa sudcoreano, Kim Kwam-jin, ha fatto sapere che il vicino settentrionale ha spostato verso la propria costa orientale un missile dalla gittata “considerevole”.

Un ricercatore dell’International Institute for Strategic Studies di Londra in un’intervista alla CNN ha sostenuto che il missile in questione sarebbe un Musudan, costruito su tecnologia sovietica e con una portata di quasi 2.500 km, abbastanza per colpire il Giappone ma non il territorio americano né, ad esempio, l’isola di Guam nell’Oceano Pacifico dove si trova una base militare statunitense.

Il regime di Kim Jong-un si è detto autorizzato ad intraprendere incisive azioni militari in risposta alle ripetute provocazioni degli USA, i quali nei giorni scorsi avevano dispiegato sui cieli della penisola bombardieri B-2 e B-52 e aerei da guerra F-22 nel quadro delle esercitazioni militari in corso con Seoul, nonché trasferito al largo delle coste coreane due cacciatorpedinieri in grado di intercettare e abbattere missili balistici.

Per il secondo giorno consecutivo, inoltre, la Corea del Nord ha impedito ai cittadini sudcoreani di raggiungere il complesso industriale di Kaesong che i due paesi operano congiuntamente e dove la manodopera di oltre 50 mila nordcoreani viene sfruttata da decine di aziende di Seoul.

La struttura di confine rappresenta una significativa fonte di entrate per il regime stalinista, il quale, secondo alcuni resoconti giornalistici, avrebbe deciso di sospenderne le attività dopo che i media sudcoreani e occidentali nei giorni scorsi avevano deriso Pyongyang perché, nonostante la retorica bellicista, a loro dire stava mantenendo in funzione Kaesong per i vantaggi economici che ne ricava.

La struttura di confine rappresenta una significativa fonte di entrate per il regime stalinista, il quale, secondo alcuni resoconti giornalistici, avrebbe deciso di sospenderne le attività dopo che i media sudcoreani e occidentali nei giorni scorsi avevano deriso Pyongyang perché, nonostante la retorica bellicista, a loro dire stava mantenendo in funzione Kaesong per i vantaggi economici che ne ricava.

Gli Stati Uniti, a loro volta, non stanno perdendo occasione per alimentare le tensioni, come dimostra l’annuncio del Pentagono di impiegare un nuovo sistema di difesa missilistico sull’isola di Guam che ufficialmente dovrebbe agire da deterrente contro un eventuale attacco o un nuovo test nucleare nordcoreano.

Secondo i media americani, l’installazione di un sistema anti-missilistico di terra a Guam consentirebbe di utilizzare per altri scopi le due navi da guerra già nella regione, verosimilmente avvicinandole ancor più alla costa della Corea del Nord che, inevitabilmente, potrebbe reagire in maniera aggressiva a quella che verrebbe considerata come l’ennesima provocazione di Washington.

Se i titoli dei media occidentali sembrano preannunciare un imminente attacco nucleare da parte del regime di Pyongyang, sono in molti a credere, anche all’interno dei governi di Seoul e Washington, che le minacce del giovane leader Kim Jong-un siano poco più di un bluff. Innanzitutto, pur disponendo con ogni probabilità di alcuni ordigni nucleari, la Corea del Nord non viene accreditata delle capacità tecniche per posizionarli su missili di medio o lungo raggio.

Inoltre, l’annuncio di qualche giorno fa della riapertura del complesso nucleare di Yongbyon, chiuso dal 2007, per produrre materiale fissile destinato ad armi nucleari richiederebbe molto tempo per tornare in funzione e, contemporaneamente, indica una certa carenza di materia prima a disposizione del regime per la creazione di un significativo arsenale atomico. Una dettagliata analisi pubblicata giovedì dalla Associated Press ha evidenziato che solo per riavviare la struttura di Yongbyon, destinata a produrre plutonio, servirebbero dai tre ai dodici mesi. Una volta rimesso in funzione il reattore senza problemi, potrebbero volerci ancora due o tre anni per ottenere plutonio destinato all’uso militare, senza contare la quantità di materiale che dovrebbe essere “sprecato” nei test necessari per mettere a punto un’arma efficace.

Una dettagliata analisi pubblicata giovedì dalla Associated Press ha evidenziato che solo per riavviare la struttura di Yongbyon, destinata a produrre plutonio, servirebbero dai tre ai dodici mesi. Una volta rimesso in funzione il reattore senza problemi, potrebbero volerci ancora due o tre anni per ottenere plutonio destinato all’uso militare, senza contare la quantità di materiale che dovrebbe essere “sprecato” nei test necessari per mettere a punto un’arma efficace.

Alla luce di questa situazione, nonché delle considerazioni politiche che ovviamente scoraggiano Pyongyang a lanciare un attacco contro la Corea del Sud o le basi americane nella regione per evitare reazioni che porterebbero alla distruzione del regime stesso, l’agenzia di stampa americana, che opera con un proprio ufficio nella capitale dell’isolato paese asiatico, sostiene che l’atteggiamento nordcoreano rappresenta piuttosto un “segnale di frustrazione dopo settimane di minacce che non hanno convinto gli Stati Uniti e Seoul a riaprire i negoziati per il disarmo nucleare e la ripresa degli aiuti umanitari”.

Le pressioni degli Stati Uniti, in ogni caso, non sono solo rivolte verso la Corea del Nord ma anche e soprattutto verso la Cina, invitata in questi giorni a esercitare tutta la propria influenza per richiamare all’ordine il sempre più imbarazzante alleato. In un recente colloquio tra il segretario alla Difesa, Chuck Hagel, e il suo omologo di Pechino, generale Chang Wanquan, il numero uno del Pentagono avrebbe espresso la preoccupazione americana per “la crescente minaccia rappresentata per noi e i nostri alleati dall’aggressiva corsa al nucleare” di Pyongyang. Hagel ha poi sollecitato Pechino ad avviare un “dialogo ed una cooperazione costante su questi temi”, come è ovvio secondo i termini stabiliti da Washington.

Gli appelli a stemperare le tensioni da parte dell’amministrazione Obama sono però smentiti dall’escalation militare americana in Asia nord-orientale, così come da quella innescata di riflesso a Seoul. Giustificando i propri progetti con la minaccia nordcoreana, il governo di Park Geun-hye si è già assicurato dagli USA la fornitura, ad esempio, di nuovi aerei da guerra e sofisticati mezzi militari pesanti. Secondo quanto riportato giovedì dal quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, poi, Seoul starebbe anche trattando l’acquisto dall’Europa di missili cruise in grado di penetrare strutture fortificate o sotterranee.

Questo processo di militarizzazione, già avviato anche in altri paesi alleati di Washington come Giappone e Filippine, trova il pieno appoggio degli Stati Uniti e rientra nella “svolta” strategica verso l’Estremo Oriente decisa nel 2009 dalla Casa Bianca per contenere l’espansionismo cinese. Il regime nordcoreano, da parte sua, nonostante l’atteggiamento bellicoso continua invece a inviare segnali che fanno intravedere una volontà di giungere ad una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, cosa che questi ultimi hanno però sempre escluso, con gravi conseguenze per la stabilità della penisola.

Il regime nordcoreano, da parte sua, nonostante l’atteggiamento bellicoso continua invece a inviare segnali che fanno intravedere una volontà di giungere ad una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, cosa che questi ultimi hanno però sempre escluso, con gravi conseguenze per la stabilità della penisola.

Sia pure cautamente e tra divisioni interne, secondo alcuni analisti la cerchia di potere di Pyongyang appare infatti disponibile ad intraprendere un percorso di “riforme” economiche e di apertura al capitale internazionale, come forse conferma anche la nomina lunedì scorso a primo ministro di Pak Pong-ju, riapparso improvvisamente dopo essere sparito per qualche tempo dal panorama politico nordcoreano e indicato dagli esperti del paese come un promotore del “libero mercato”.

Già lo scorso gennaio, il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung aveva infine rivelato che giuristi ed economisti tedeschi sono al lavoro come consulenti del regime in vista di una possibile apertura agli investitori occidentali. Uno degli anonimi consiglieri citati dal giornale tedesco aveva affermato che la Corea del Nord “è interessata al modello vietnamita” e a mettere in atto la legislazione necessaria ad attrarre un certo numero di selezionati investitori stranieri.

Secondo questa versione, l’interesse principale dei vertici nordcoreani, soprattutto di quelli delle Forze Armate, sarebbe rivolto all’Occidente, ma anche al Giappone e alla Corea del Sud, mentre, significativamente, vorrebbero evitare di approfondire la cooperazione con le aziende cinesi o di importare il modello cinese basato sulla creazione delle cosiddette “zone economiche speciali”.

Una rivelazione, quella del Frankfurter Allgemeine Zeitung, che, se corrispondente al vero, scoprirebbe le vere intenzioni del regime di Kim Jong-un, rimescolando potenzialmente gli equilibri strategici che hanno caratterizzato la penisola fin dalla fine del conflitto tra le due Coree nel 1953.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La crisi diplomatica in corso nella penisola di Corea sembra scivolare in questi giorni verso un possibile conflitto militare allargato che le stesse parti in causa desidererebbero con ogni probabilità evitare. Le tensioni in Asia nord-orientale sono state alimentate a inizio settimana da nuove provocazioni americane, ma anche da dichiarazioni minacciose del governo di Seoul e dall’ennesimo annuncio del regime di Pyongyang, apparentemente deciso a cancellare i modesti risultati derivanti dalla incerta cooperazione tra le due Coree e Washington negli ultimi decenni.

I toni relativamente concilianti adottati nei giorni scorsi dalla neo-presidente sudcoreana, Park Geun-hye, sono stati apertamente abbandonati lunedì, quando, nel corso di un briefing con il proprio ministro della Difesa, la leader conservatrice ha autorizzato le forze armate del paese a “rispondere in maniera rapida ed efficace” e “senza calcoli politici” a eventuali minacce militari provenienti dal Nord.

Il cambio di marcia registrato a Seoul sembra così indicare la possibilità di iniziative militari non solo di natura difensiva nei confronti di Pyongyang, ma anche, come ha scritto l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, l’ipotesi di “lanciare un attacco preventivo” se dalla Corea del Nord dovessero giungere generici segnali di un “imminente attacco nucleare o missilistico” contro il Sud.

Questo irrigidimento del governo di Park Geun-hye va di pari passo con l’intensificarsi del coinvolgimento americano nella crisi. Dopo il debitamente propagandato dispiegamento di aerei da guerra con testate nucleari sui cieli della penisola di Corea nel quadro delle esercitazioni militari in corso con le forze armate di Seoul, lunedì gli Stati Uniti hanno fatto sapere di avere posizionato il cacciatorpediniere USS McCain, solitamente ospitato in una base giapponese, al largo delle coste sudcoreane. Questa nave da guerra è in grado di intercettare e abbattere missili balistici di media e lunga gittata e verrà a breve affiancata dalla USS Decatur, proveniente dalle Filippine. Quattro imbarcazioni americane di questo genere erano già state dispiegate nell’area lo scorso dicembre, quando la Corea del Nord aveva annunciato e poi messo in atto un test missilistico a lungo raggio che il regime di Kim Jong-un aveva descritto come un semplice lancio di un satellite ad uso civile.

Questa nave da guerra è in grado di intercettare e abbattere missili balistici di media e lunga gittata e verrà a breve affiancata dalla USS Decatur, proveniente dalle Filippine. Quattro imbarcazioni americane di questo genere erano già state dispiegate nell’area lo scorso dicembre, quando la Corea del Nord aveva annunciato e poi messo in atto un test missilistico a lungo raggio che il regime di Kim Jong-un aveva descritto come un semplice lancio di un satellite ad uso civile.

Inevitabilmente, le mosse degli Stati Uniti hanno incontrato la dura risposta di Pyongyang e, al contrario di quanto dichiarato da Washington, sono mirate precisamente ad inasprire la crisi in atto e a giustificare una maggiore presenza militare americana nella regione in funzione anti-cinese.

Gli stessi vertici del governo americano, infatti, hanno ammesso esplicitamente che, nonostante le dichiarazioni bellicose provenienti dal Nord, non sembra esserci alcun segnale che il regime di Kim stia mobilitando le proprie forze armate per scatenare un attacco che, peraltro, risulterebbe molto probabilmente in un disastro per l’isolato paese asiatico.

Gli obiettivi strategici americani vengono perciò celati dietro alle dichiarazioni retoriche che si leggono in questi giorni sui media d’oltreoceano. Il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ha ad esempio affermato che i movimenti delle forze navali del suo paese verso la penisola di Corea servirebbero a prevenire mosse avventate e unilaterali da parte di Seoul, nonché a rassicurare i propri alleati (Giappone e Corea del Sud) che gli USA faranno di tutto per impedire un improbabile attacco nordcoreano.

Le iniziative annunciate dalla presidente sudcoreana Park, che potrebbero consentire un’operazione militare preventiva contro Pyongyang, appaiono tuttavia coordinate proprio con gli Stati Uniti. Il ministero della Difesa di Seoul, infatti, ha lasciato intendere che il suo governo sta lavorando assieme agli USA ad una strategia che serva da “deterrente” contro la Corea del Nord in caso di minaccia nucleare oppure di impiego imminente o effettivo di un’arma nucleare contro il Sud.

Le manovre ordinate dall’amministrazione Obama, in ogni caso, sono state criticate duramente dalla Corea del Nord. I media ufficiali hanno rilevato l’esistenza di una “minaccia nucleare” contro il loro paese per poi minacciare a loro volta gli Stati Uniti con “serie conseguenze” a causa delle loro azioni.

Dopo avere dichiarato nullo l’armistizio del 1953, messo le proprie forze armate in stato di allerta e interrotto la linea di comunicazione diretta con Seoul, il regime di Kim nella giornata di martedì ha infine minacciato la chiusura del complesso industriale di Kaesong, dove operano numerose aziende sudcoreane, e annunciato la riapertura del complesso nucleare di Yongbyon, chiuso nel 2007 in seguito ad un accordo provvisorio siglato con Washington. Il riavvio del reattore, secondo gli analisti, consentirebbe alla Corea del Nord di ottenere una quantità di plutonio sufficiente a produrre un’arma nucleare all’anno. Se gli avvertimenti provenienti da Pyongyang nascondono in realtà il desiderio del regime stalinista di trovare un qualche accomodamento con gli Stati Uniti, le ripetute provocazioni e il continuo innalzamento della retorica da entrambe le parti rischiano nondimeno di innescare un conflitto in tutta la regione del nord-est asiatico anche a causa di uno scontro teoricamente trascurabile.

Se gli avvertimenti provenienti da Pyongyang nascondono in realtà il desiderio del regime stalinista di trovare un qualche accomodamento con gli Stati Uniti, le ripetute provocazioni e il continuo innalzamento della retorica da entrambe le parti rischiano nondimeno di innescare un conflitto in tutta la regione del nord-est asiatico anche a causa di uno scontro teoricamente trascurabile.

In questo scenario, le tensioni tra le due Coree e gli USA stanno creando non poche preoccupazioni nelle stanze del potere a Pechino. La Cina, infatti, continua a considerare il vicino nord-orientale come un “asset” strategico per contenere le mire statunitensi nella regione ma, allo stesso tempo, l’atteggiamento provocatorio di Kim Jong-un e del suo entourage consente a Washington di rafforzare minacciosamente la propria presenza nella regione.

Per questo, a Pechino sembra essere in corso da qualche tempo un dibattito più o meno tollerato tra coloro, soprattutto ai vertici delle forze armate, che insistono per mantenere un rapporto privilegiato con Pyongyang sostenendo il regime a oltranza e altri che consigliano al contrario un allentamento del legame che storicamente unisce i due paesi.

Quest’ultima tesi ha trovato spazio recentemente addirittura in un editoriale scritto per il Financial Times da Deng Yuwen, direttore di un’influente testata affiliata al Partito Comunista cinese, il quale ha bollato come “superata” l’alleanza strategica tra Pechino e Pyongyang, invitando il suo governo ad abbandonare il regime di Kim.

Secondo quanto riportato lunedì dal quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, in seguito alle pressioni del ministero degli Esteri cinese, Deng Yuwen avrebbe però pagato il pezzo pubblicato dal giornale britannico con la sospensione dal suo incarico.

Nonostante il provvedimento disciplinare, che conferma come le fazioni che auspicano il mantenimento dell’alleanza con la Corea del Nord siano ancora prevalenti a Pechino, le posizioni di Deng trovano certamente un qualche riscontro all’interno della classe dirigente cinese e potrebbero emergere ulteriormente nel prossimo futuro fino a scontrarsi apertamente con la linea più tradizionalista sotto la spinta degli eventi a cui si sta assistendo nella penisola coreana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un nuova ondata di oscurantismo religioso sta producendo in molti stati americani una serie di attacchi al diritto all’aborto sancito quarant’anni fa da una storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Le misure finora più restrittive dell’accesso all’interruzione di gravidanza sono state approvate proprio qualche giorno fa dal parlamento statale del North Dakota, dove la classe dirigente locale sta procedendo a grandi passo verso la totale messa al bando dell’aborto stesso.

Per la prima volta negli Stati Uniti, la legge firmata la settimana scorsa dal governatore repubblicano del North Dakota, Jack Dalrymple, mette fuori legge l’aborto a partire dal momento in cui può essere rilevato il battito cardiaco del feto, vale a dire a partire dalle 10-12 settimane di gravidanza tramite un’ecografia addominale o, addirittura, dalle 6 settimane con un’ecografia transvaginale. Il provvedimento consente l’aborto in via eccezionale dopo questo periodo solo nel caso in cui si renda necessario per salvaguardare la salute della madre ma non, ad esempio, in caso di stupro.

La stessa legge prevede condanne fino a 5 anni di carcere e sanzioni fino a 5 mila dollari per quei medici che praticano l’interruzione di gravidanza successivamente al periodo massimo stabilito. Queste misure dovrebbero entrare in vigore il primo agosto prossimo ma svariate associazioni a difesa del diritto all’aborto stanno già preparando denunce legali per dichiararne l’incostituzionalità.

L’assemblea statale del North Dakota ha inoltre licenziato altre due leggi nei giorni scorsi per limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere all’interruzione di gravidanza. La prima fa riferimento in maniera apparente al principio di anti-discriminazione, stabilendo l’impossibilità di ricorrere all’aborto in caso di malformazioni genetiche o di scelta del sesso. In realtà, simili iniziative rappresentano una chiara violazione della privacy delle donne, costringendole a dichiarare i motivi della loro decisione, nonché un’indebita interferenza nelle decisioni mediche.

La seconda legge, invece, prende di mira i medici che praticano l’aborto, i quali dovranno essere in possesso del cosiddetto “admitting privilege” presso le strutture ospedaliere locali, cioè la facoltà di disporre il ricovero delle pazienti in questi stessi ospedali. Dal momento che quasi tutti i medici che effettuano le interruzioni di gravidanza nell’unica clinica che offre questo servizio in North Dakota provengono appositamente da altri stati americani, essi non fanno parte dello staff degli ospedali locali e non dispongono perciò del necessario “admitting privilege”. Ancora più preoccupante è poi una modifica alla Costituzione statale già approvata dalla Camera del North Dakota per stabilire che la vita inizia al momento del concepimento, assegnando di conseguenza ogni diritto legale all’embrione. Un simile provvedimento, che deve essere approvato dal Senato statale e sottoposto a referendum popolare, cancellerebbe di fatto la possibilità di ricorrere all’aborto in North Dakota, con le donne e i medici coinvolti potenzialmente esposti all’accusa di omicidio.

Ancora più preoccupante è poi una modifica alla Costituzione statale già approvata dalla Camera del North Dakota per stabilire che la vita inizia al momento del concepimento, assegnando di conseguenza ogni diritto legale all’embrione. Un simile provvedimento, che deve essere approvato dal Senato statale e sottoposto a referendum popolare, cancellerebbe di fatto la possibilità di ricorrere all’aborto in North Dakota, con le donne e i medici coinvolti potenzialmente esposti all’accusa di omicidio.

Come già anticipato, in questo stato del Midwest americano è rimasta una sola struttura, la Red River Women’s Clinic di Fargo, a garantire circa tremila interruzioni di gravidanza all’anno. Questa clinica, come molte altre negli Stati Uniti, rischia ora di dover cessare la propria attività dopo che negli ultimi anni ha già dovuto fronteggiare una lunga serie di ostacoli legali creati dalla classe politica locale.

Per impedire l’attività di queste cliniche, infatti, numerosi stati hanno da tempo messo in atto leggi che richiedono onerose incombenze burocratiche e dispendiosi adeguamenti delle loro strutture, simili a quelli previsti per gli ospedali veri e propri.

L’offensiva in corso in North Dakota, dove a dominare il panorama politico è il Partito Repubblicano, fa parte di una tendenza nazionale volta a minare le fondamenta legali stabilite con la sentenza della Corte Suprema “Roe contro Wade” del 1973 che stabilì il diritto all’aborto almeno fino a quando il feto non è in grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno (22-24 settimane).

Più in generale, il drammatico spostamento a destra del baricentro politico americano ha consentito l’espansione dell’influenza delle frange ultra-reazionarie all’interno della società americana, le quali stanno conducendo un vero e proprio attacco al principio della separazione tra Stato e Chiesa, a cui tra l’altro si è frequentemente piegata anche l’amministrazione Obama in questi anni.

Nel concreto, inoltre, le misure adottate per restringere le possibilità di accedere all’interruzione di gravidanza penalizzano maggiormente le donne appartenenti alle classi più disagiate, le quali si ritrovano a dover affrontare ostacoli logistici ed economici sempre più seri oppure a portare a termine gravidanze indesiderate o ricorrere a pratiche alternative rischiose e illegali.

Leggi simili a quelle del North Dakota sul rilevamento del battito cardiaco del feto stanno per essere discusse anche in Kansas e nell’Ohio, mentre Alabama e Indiana hanno recentemente adottato provvedimenti per rendere più complicato il libero esercizio dei medici in questo ambito. Complessivamente, secondo i dati dell’istituto di ricerca americano Guttmacher, solo tra il 2011 e il 2012 negli Stati Uniti sono state approvate più di 130 leggi a livello statale per limitare l’accesso all’interruzione di gravidanza.

Nel 2013, prima dell’iniziativa del North Dakota, ha sollevato molte polemiche soprattutto quella dell’assemblea statale dell’Arkansas, la quale ha messo fuori legge dapprima gli aborti effettuati dopo la 20esima settimana e successivamente quelli dopo la dodicesima settimana, quando cioè il battito cardiaco del feto è generalmente rilevabile con un’ecografia addominale. Su entrambe le leggi aveva posto il veto il governatore democratico, Mike Beebe, ma le due camere del Congresso statale a maggioranza repubblicana hanno riapprovato i due provvedimenti con una maggioranza superiore ai due terzi. Oltre alle leggi che restringono l’accesso all’aborto e rendono più difficile l’operato delle cliniche specializzate, alcuni stati hanno poi deciso di tagliare i fondi pubblici destinati al finanziamento di organizzazioni come Planned Parenthood. Quest’ultima, nella maggior parte dei casi, in realtà non fornisce prestazioni chirurgiche, bensì soltanto prodotti anti-concezionali, assistenza alle donne facenti parte delle fasce più povere della popolazione e consigli sulla pianificazione familiare.

Oltre alle leggi che restringono l’accesso all’aborto e rendono più difficile l’operato delle cliniche specializzate, alcuni stati hanno poi deciso di tagliare i fondi pubblici destinati al finanziamento di organizzazioni come Planned Parenthood. Quest’ultima, nella maggior parte dei casi, in realtà non fornisce prestazioni chirurgiche, bensì soltanto prodotti anti-concezionali, assistenza alle donne facenti parte delle fasce più povere della popolazione e consigli sulla pianificazione familiare.

Negli Stati Uniti, infine, tutte queste misure si accompagnano da tempo a minacce e azioni violente messe in atto nei confronti del personale medico che si occupa di aborti da parte delle frange più estreme all’interno del cosiddetto movimento “pro-life”.

L’ultimo omicidio registrato è stato quello del dottor George Tiller, assassinato nel 2009 per la sua attività medica in una clinica di Wichita, nel Kansas. Molti altri episodi di violenza hanno luogo poi regolarmente ai danni di strutture dedite all’interruzione di gravidanza in vari stati, come le esplosioni che hanno colpito nel solo 2012 le cliniche di Grand Chute, in Wisconsin, e di Pensacola, in Florida.

Quest’ultima, in particolare, era già stata seriamente danneggiata da un attentato nel 1984, mentre dieci anni più tardi sarebbe stata il teatro dell’assassinio di un medico del proprio staff da parte di un fanatico anti-antiabortista.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Dopo una battaglia legale lunga sette anni, Novartis incassa una sonora bocciatura da parte della Corte Suprema Indiana. L’industria farmaceutica locale potrà produrre il Glivec come medicinale generico per la cura del cancro. Il tentativo di blindare un business succulento con il brevetto del farmaco, la solita spirale che strangola i paesi in difficoltà, è naufragato in nome di un diritto che non è negoziabile a nessuna latitudine del pianeta: la salute e la cura per ogni persona.

Da un punto di vista prettamente normativo la difesa della proprietà intellettuale, su cui il colosso elvetico ha costruito la battaglia legale, è stata smontata dai dati clinici secondo i quali la molecola del farmaco in questione non ha nulla di innovativo ed è già nota. Quindi non c’è invenzione o scoperta che tenga per rivendicare il dazio del “brevetto”.

Già in passato l’India aveva bocciato un’altra causa intentata da una casa farmaceutica, in quel caso la Bayer per un farmaco mirato alla cura del cancro del fegato e dei reni: il Nexavar. Per capire con un po’ di numeri di cosa parliamo basti pensare che la Bayer vendeva a 5.600 dollari 120 compresse del medicinale, mentre il prezzo della versione generica indiana è di 175 dollari. L’obiettivo del governo era di raggiungere più malati possibili e di rendere le cure più sostenibili per il Paese.

L’India, con questi importanti successi legali, apre ad una battaglia mondiale che mira a difendere i diritti dei malati, di non utilizzare le condizioni - spesso – di svantaggio economico e sociale di molti paesi per strangolare governi ed economia, approfittando di malattie devastanti o di vere e proprie epidemie come accade con l’HIV. Una perdita secca per gli affari della Novartis a vantaggio dell’industria locale Rambaxy e un ribaltamento di una delle forme più odiose del neocolonialismo contemporaneo che nel business dei farmaci e della salute riscuote una delle forme più violente, sebbene sotto traccia, di tirannide economica e di compromissione morale dei diritti umani.

Una perdita secca per gli affari della Novartis a vantaggio dell’industria locale Rambaxy e un ribaltamento di una delle forme più odiose del neocolonialismo contemporaneo che nel business dei farmaci e della salute riscuote una delle forme più violente, sebbene sotto traccia, di tirannide economica e di compromissione morale dei diritti umani.

L’India si candida a diventare farmacia dei paesi poveri e le vittorie riscosse sanciscono l’inizio - forse - di un nuovo equilibrio globale di rapporti, dove il portafoglio dei colossi occidentali del farmaco fa meno paura e dove un malato del Sud del mondo può non morire di cancro o di HIV, per citare i due principali flagelli, solo perché figlio di un paese povero.

L’Europa incassa oltre che una sconfitta una severa lezione. Benché siano nati in questa parte del mondo i diritti umani, è altrove, a quanto pare, che si è imparato a difenderli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

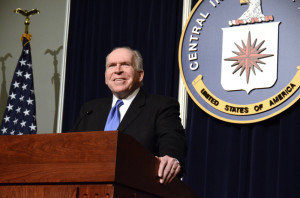

La recente nomina a direttore della CIA dell’ex consigliere per l’antiterrorismo del presidente Obama, John Brennan, ha portato al vertice della principale agenzia di intelligence americana un uomo profondamente compromesso con il programma illegale di interrogatori con metodi di tortura ai danni di sospettati di terrorismo. Il suo approdo a Langley, ha rivelato mercoledì un articolo del Washington Post, è più o meno coinciso anche con l’assegnazione temporanea di un delicato incarico all’interno dell’agenzia ad un’altra figura con gravi responsabilità negli abusi che caratterizzano i metodi utilizzati da oltre un decennio dall’apparato della sicurezza nazionale negli Stati Uniti.

Il sistematico calpestamento dei più basilari diritti umani e democratici garantiti dalla Costituzione americana e dal diritto internazionale, nonché il deliberato tentativo di trasgredire a direttive provenienti dai propri superiori, potrebbe dunque garantire ad una funzionaria di vertice della CIA l’ottenimento in via definitiva della direzione del Servizio Clandestino dell’agenzia. La donna, della quale non viene rivelato il nome perché opera sotto copertura, è stata installata in via provvisoria al vertice di questa sezione lo scorso 28 febbraio in seguito al pensionamento del direttore, John Bennett, ed attende ora l’eventuale conferma da parte di Brennan.

Il Servizio Clandestino della CIA gestisce la rete di spie americane nel mondo, nonché le operazioni riservate e di sabotaggio condotte contro i nemici degli Stati Uniti, come il programma con i droni in Pakistan e, con ogni probabilità, altre imprese criminali come gli assassini di scienziati nucleari iraniani avvenuti negli ultimi anni.

Il curriculum dell’attuale direttrice non è stato reso pubblico ma il Washington Post ha citato alcuni anonimi funzionari della CIA che hanno rivelato i suoi precedenti incarichi a Mosca e in altre città estere, la sua conoscenza di svariate lingue straniere e il suo approdo, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, ad un posto di vertice in un’altra sezione dell’agenzia, il Centro per l’Antiterrorismo.

Quando poi, nel 2004, l’allora direttore del Centro per l’Antiterrorismo, José Rodriguez, venne dirottato alla guida del Servizio Clandestino, egli portò con sé la funzionaria più fidata. Proprio durante questo incarico, la donna che potrebbe essere scelta da Brennan per dirigere il Servizio Clandestino finì per prendere, assieme allo stesso Rodriguez, una decisione che avrebbe sollevato forti critiche nei confronti della CIA e dato inizio ad un’indagine del Dipartimento di Giustizia, quella cioè di distruggere quasi un centinaio di videoregistrazioni dei brutali interrogatori condotti dagli agenti americani oltreoceano.

La CIA, infatti, poco dopo gli attacchi a New York e al Pentagono aveva registrato, in una prigione segreta in Tailandia, alcuni di questi interrogatori. Rodriguez e la sua assistente manifestarono da subito l’intenzione di distruggere le prove di queste torture contro i detenuti vittime di “rendition” ordinate ai vertici dell’agenzia e del governo, ma le loro richieste ai diretti superiori per procedere in questo senso furono più volte respinte. Nel 2005, tuttavia, i due funzionari più alti in grado nel Servizio Clandestino ebbero comunque la facoltà di ordinare la distruzione delle registrazioni. Le modalità con cui si giunse a questa decisione sono state descritte da José Rodriguez nel suo libro, “Hard Measures: How Aggressive CIA Actions After 9/11 Saved American Lives”, nel quale afferma che la sua vice aveva alla fine ricevuto rassicurazioni da parte di avvocati dell’agenzia sulla legalità della distruzione delle registrazioni. “Il mio capo di gabinetto”, scrive ancora Rodriguez, ha così “redatto una direttiva per l’approvazione del provvedimento che avevamo cercato di intraprendere da parecchio tempo”.

Nel 2005, tuttavia, i due funzionari più alti in grado nel Servizio Clandestino ebbero comunque la facoltà di ordinare la distruzione delle registrazioni. Le modalità con cui si giunse a questa decisione sono state descritte da José Rodriguez nel suo libro, “Hard Measures: How Aggressive CIA Actions After 9/11 Saved American Lives”, nel quale afferma che la sua vice aveva alla fine ricevuto rassicurazioni da parte di avvocati dell’agenzia sulla legalità della distruzione delle registrazioni. “Il mio capo di gabinetto”, scrive ancora Rodriguez, ha così “redatto una direttiva per l’approvazione del provvedimento che avevamo cercato di intraprendere da parecchio tempo”.

Tale decisione sarebbe poi stata sottoposta a due inchieste del Dipartimento di Stato, il quale ha però alla fine deciso di non aprire alcun procedimento giudiziario o disciplinare, coerentemente con la politica dell’amministrazione Obama di proteggere tutti i responsabili degli abusi commessi nell’ambito della “guerra al terrore” durante la presidenza Bush.

Inoltre, la stessa funzionaria, sempre secondo una fonte interna alla CIA citata dal Washington Post, “è stata pesantemente coinvolta nel programma di interrogatori [torture] durante i primi due anni” del suo incarico al Servizio Clandestino. Successivamente, la donna è stata trasferita a Londra e a New York, per poi tornare a Langley lo scorso febbraio con quella che appare a tutti gli effetti come una promozione.

La decisione di nominare in via definitiva alla direzione del Servizio Clandestino un’agente della CIA con i precedenti descritti sta creando comprensibilmente un certo disagio a John Brennan. Tanto più che lo stesso neo-direttore dell’agenzia è stato anch’egli implicato nelle pratiche abusive dell’antiterrorismo a stelle e strisce nel corso del suo precedente servizio nella CIA. Inoltre, la recente conferma di Brennan, almeno per gli standard del Senato americano, è stata estremamente faticosa, provocando un acceso dibattito in aula attorno all’eccessiva segretezza del programma con i droni, del quale egli stesso è uno dei principali architetti.

Forse per rendere più accettabile la conferma della direttrice temporanea del Servizio Clandestino, Brennan ha deciso di creare un’apposita commissione formata da tre ex dirigenti di vertice della CIA per valutare le sue qualifiche e quelle di altri candidati. Una mossa simile per selezionare i funzionari da installare ai vertici delle varie sezioni dell’agenzia appare senza precedenti e rivela da sola a sufficienza l’imbarazzo di Brennan e dei suoi sponsor all’interno dell’amministrazione Obama per una nomina a dir poco discutibile. Questa vicenda, infine, rischia di sovrapporsi ad un’altra questione che Brennan dovrà fronteggiare nel prossimo futuro. Il direttore della CIA sarà cioè chiamato a rispondere ufficialmente al rapporto di oltre seimila pagine frutto dell’indagine della commissione per i Servizi Segreti del Senato sulla condotta dell’agenzia nell’ambito della guerra al terrore.

Questa vicenda, infine, rischia di sovrapporsi ad un’altra questione che Brennan dovrà fronteggiare nel prossimo futuro. Il direttore della CIA sarà cioè chiamato a rispondere ufficialmente al rapporto di oltre seimila pagine frutto dell’indagine della commissione per i Servizi Segreti del Senato sulla condotta dell’agenzia nell’ambito della guerra al terrore.

Il rapporto, nel quale lo stesso Brennan sarebbe citato più volte, rimane per ora riservato ma, secondo alcune rivelazioni, conterrebbe pesanti critiche per i metodi utilizzati durante gli interrogatori e i ripetuti tentativi di fuorviare il Congresso circa la loro efficacia nell’estrarre informazioni utili dai detenuti torturati.

Nonostante le ovvie obiezioni per la possibile conferma della direttrice del Servizio Clandestino, una parte della stampa americana sta cercando di promuovere l’eventuale nomina quanto meno come un passo avanti sul fronte delle pari opportunità, visto che questo incarico non è finora mai stato ricoperto da una donna.

Per coloro che misurano i progressi sociali negli Stati Uniti con il numero di donne che occupano posizioni governative di rilievo, i giorni scorsi hanno offerto un altro motivo di soddisfazione. Per la prima volta in assoluto, infatti, una donna è stata nominata anche alla direzione del cosiddetto “Secret Service”, il reparto speciale che tradizionalmente si occupa del servizio di sicurezza del presidente, ma anche dei suoi familiari, del vice-presidente, degli ex presidenti e vice-presidenti, dei candidati alla Casa Bianca, dei leader stranieri in visita negli USA e delle ambasciate.

La scelta di Obama, in questo caso, è ricaduta su Julia Pierson, anch’essa con alle spalle una carriera decennale nel sempre più tentacolare apparato della sicurezza degli Stati Uniti d’America.