- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

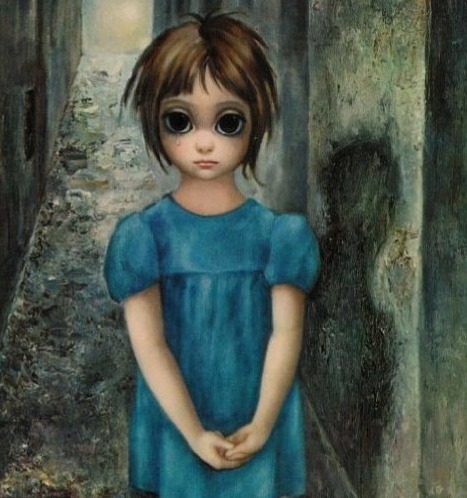

“Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia e potere”.

Così l’Organizzazione mondiale della Sanità, che dichiara che, nel mondo, un adulto su quattro è stato abusato fisicamente quando era bambino e il 36 per cento degli adulti ha subito un abuso psicologico.

In Italia, secondo la più completa e statisticamente significativa indagine mai realizzata finora, che ha interessato duecentotrentuno comuni e coperto il 25 per cento della popolazione minorile, a cura di Cismai e Terre des hommes, voluta dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sono novantunomila i minori maltrattati. Più femmine (duecentododici su mille) che maschi (centonovantatre su mille).

Oltre la metà dei bambini maltrattati subisce una grave forma di trascuratezza sia materiale sia affettiva; la seconda forma fra quelle individuate è la violenza alla quale sono costretti (un bambino su cinque) ad assistere; la terza è il maltrattamento psicologico. Che prevale su quello fisico. L'ultima, la meno ricorrente, è quella dell’abuso sessuale che colpirebbe quattro bambini su cento.

Più numerosi al Centro e al Sud. Ma al Nord sono più del doppio rispetto al Mezzogiorno quelli presi in carico dai Servizi Sociali e nelle città metropolitane rispetto ai comuni più piccoli. Sono più maschi che femmine e di una fascia d’età che va dagli undici ai diciassette anni. I dati costringono a una profonda riflessione sulla reale garanzia per tutti i minorenni residenti in Italia di godere di pari diritti alla protezione e alla cura dal maltrattamento.

Ossia, queste differenze (nonché incoerenze) tra Nord, Sud e Centro potrebbero essere dovute alla minore capacità di intercettare il disagio minorile o un maggiore sommerso dovuto a fattori socio-culturali? La carente presa in carico dei minori appartenenti alla fascia d’età più delicata, quella dei primi anni di vita, rivelerebbe uno scarso sviluppo dei servizi per la prevenzione precoce dei maltrattamenti?

Sebbene i numeri mostrano che il Belpaese abbia un indice di prevalenza del maltrattamento inferiore a tanti Paesi del mondo, allo stato, sono circa quattrocentocinquant’otto mila i bambini e i ragazzi in condizioni di bisogno.

Di questi, il 27,9 per cento riceve interventi di assistenza economica al nucleo famigliare, il 19,3 per cento dei bambini maltrattati viene allontanato dalla famiglia e ricoverato in comunità, il 17,9 per cento continua a essere seguito presso la famiglia d’origine con sostegno di assistenza educativa domiciliare, il 14,4 per cento viene tutelato attraverso un affidamento presso un altro nucleo famigliare, il 10,2 per cento viene supportato all’interno di un centro diurno semiresidenziale.

Di questi, il 27,9 per cento riceve interventi di assistenza economica al nucleo famigliare, il 19,3 per cento dei bambini maltrattati viene allontanato dalla famiglia e ricoverato in comunità, il 17,9 per cento continua a essere seguito presso la famiglia d’origine con sostegno di assistenza educativa domiciliare, il 14,4 per cento viene tutelato attraverso un affidamento presso un altro nucleo famigliare, il 10,2 per cento viene supportato all’interno di un centro diurno semiresidenziale.

Interventi concreti a parte, bisogna “partire proprio dalla promozione di una cultura fondata sui diritti umani, sul senso profondo della collettività e della solidarietà”, ha commentato il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vincenzo Spadafora. Ma per non riuscire a capire quanta violenza ci sia nel maltrattamento di un bambino, bisogna non essere mai stati, in qualche modo, bambini.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

C’è chi si sofferma sul contesto ambientale e chi sugli educatori. Il più piccolo ha tredici anni, il più grande diciannove. Vivono nelle case famiglia. Ci stanno bene. Ma qualcosa la cambierebbero. Un po’ salvezza, un po’ prigione. Vorrebbero “una casa in mezzo al bosco” e “non una casa fra le altre”, ma poi sono contenti di non essere sperduti cosicché gli amici possono andare a trovarli.

In fondo, “la nostra comunità ha la cucina, la sala da pranzo, la bibliotechina, le camere, due terrazzi dove in estate mangiamo, c’è la camera degli educatori dove dorme chi fa notte, sopra c’è una mansarda per i ragazzi più grandi che vanno verso l’autonomia…insomma una casa normale!

Ah, abbiamo anche una sala polivalente (così la chiamano gli educatori…per noi è la sala e basta). Qui ci sono dei giochi, d’inverno si stende, facciamo le assemblee anche con chi viene a spiegarci delle cose. Quando facciamo le cene con gli amici spostiamo tutto e mangiamo qui perché siamo anche in trenta/quaranta e nella nostra sala da pranzo non ci stiamo”.

Lo raccontano in un documento elaborato dalla Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, istituita presso l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Certo che “la comunità è una casa normale non una prigione. All’inizio un po’ ci si vergogna di dire che siamo in comunità perché la gente ti guarda come un marziano e pensa ‘poverino’…o quasi ha paura. Poi quando vengono in comunità dicono ‘ma è una casa…hai la tua stanza…non ci sono le sbarre…la porta è aperta’…e poi dicono ‘è meglio di casa mia!’.

E però “è importante che ci deve essere anche l’assistente sociale che io posso chiamare perché mi conosce e che viene in comunità. Questo è un casino però: la mia AS ogni anno è nuova e io non la conosco e non mi fido più”. Cercano la continuità del rapporto. “Il pensiero che voglio lasciare sulla mia esperienza in comunità è quello legato alla difficoltà che si prova riguardo ai vari cambiamenti all’interno di essa, i cambiamenti di cui parlo sono riferiti agli educatori, essendo per loro un lavoro possono venire spostati di struttura e questo non aiuta nella relazione affettiva e di fiducia con gli utenti”. Anche (solo) perché “nel rapporto con gli educatori funziona la fiducia reciproca che si è creata, è importante perché posso contare su di loro. La cosa che cambierei è il fatto che a volte questa fiducia viene a mancare e in quei momenti si spezza l’equilibrio”.

Quasi sempre “il rapporto con gli operatori è molto buono perché per loro non sono un utente ma una ragazza a cui vogliono bene che hanno imparato a volergli bene nei momenti belli e nei momenti difficili”. Con il “dialogo” e le “comprensioni”.

E con un pizzico di opposizione, sebbene ne riconoscano la presenza e l’interesse. “Qui noi abbiamo sei educatori e almeno uno simpatico lo trovi! Fanno incazzare quando si intromettono sempre e vogliono sapere, sentire quando parli con un amico…non si fanno i c…loro!

Però gli educatori non sono dei dittatori qui perché si vede che ci vogliono bene, ti ascoltano, ti danno consigli come fratelli maggiori…Qui gli educatori non lavorano e basta, qui l’educatore anche se non è in turno c’è, e ti pensa e fa delle cose per me anche se è il suo giorno libero, se lo chiami viene (per esempio mi porta alla partita, a comprare delle scarpe particolari che non trovo, a una festa lontano…).

Però gli educatori non sono dei dittatori qui perché si vede che ci vogliono bene, ti ascoltano, ti danno consigli come fratelli maggiori…Qui gli educatori non lavorano e basta, qui l’educatore anche se non è in turno c’è, e ti pensa e fa delle cose per me anche se è il suo giorno libero, se lo chiami viene (per esempio mi porta alla partita, a comprare delle scarpe particolari che non trovo, a una festa lontano…).

Qui gli educatori vanno d’accordo, a volte scazzano…ma è normale! Non è mica un mortorio: è come una famiglia numerosa dove ogni tanto qualcuno va fuori di testa. Ma ci fanno sempre capire le cose e non la smettono fino a quando sono sicuri che sei più tranquillo…per questo a volte rompono, ma me li tengo”. D’altronde “hanno un modo tutto loro per fa sentire le persone a loro agio in modo che si sentono sicuri e a casa”.

Si, proprio così. Se si potesse, però, “telefonare più spesso alla mamma, uscire più spesso, avere paghetta più alta, maggiore libertà”. Oppure “costruire un campo da calcetto, avere un cavallo, poter decidere con chi condividere la cameretta”. Anche se non è un fratello.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“In Grecia, in Italia e nell’Europa del Sud in genere, siamo testimoni di una crisi senza precedenti, che è stata imposta attraverso una dura austerità che ha fatto esplodere a livelli storici la disoccupazione, ha dissolto lo stato sociale e annullato diritti politici, economici, sociali e sindacali conquistati. Questa crisi distrugge ogni cosa che tocca: la società, l’economia, l’ambiente, gli uomini”, dice Alexis Tsipras.

E il minidossier di Openpolis, Piove sempre sul bagnato, lo conferma. In Europa, l’Italia è il Paese che, dal 2008 a oggi, più di ogni altro ha subito danni. Con un aumento del 108 per cento della disoccupazione e un calo del 4,78 per cento dell’occupazione. Snocciolando i dati, anche a livello regionale la situazione non è delle migliori.

La disoccupazione è aumentata ovunque. Senza nessuna eccezione. Se il Centro e il Sud non sorprendono - già fanalini di coda in questo campo, hanno avuto l’incremento più marcato in termini assoluti, pari a 98,3 per cento - è il Nord-Est a destare stupore visto che registra gli aumenti percentuali più rilevanti, pari al 32,7 per cento.

I numeri relativi all’occupazione, più stabili, dimostrano una diminuzione pari a più del doppio, passando dal 62,8 per cento del 2007 al 59,8 per cento nel 2013. Puglia, Molise, Campania e Sicilia offrono un dato di cinque volte superiore alla media europea, pari a meno 2,1 per cento, con una riduzione di oltre il 10 per cento.

Solo il Trentino Alto Adige non risulta in perdita, con un dato iniziale del 68 per cento rimasto invariato, registrando persino una crescita al 69 per cento nel 2008 e nel 2012. Le categorie più colpite dalla crisi: i giovani e le donne. Per i primi, la disoccupazione è aumentata del 96 per cento, passando dal 20,4 per cento prima della crisi al 40 per cento del 2013. Picco minimo in Sicilia, massimo nelle Marche.

E con la crisi, l’Italia è diventata lo Stato (nessun altro in Europa fa peggio di noi) con la percentuale più alta di Neet, ben il 22,2 per cento. Il più ingombrante peggioramento è stato registrato in Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria. Le più colpite: Sicilia, Calabria e Campania. In Piemonte, la disoccupazione giovanile è aumentata arrivando a più 200 per cento, in Emilia Romagna a più 286,06 per cento, nelle Marche a più 300 per cento, in Sicilia il 33 per cento dei giovani è senza lavoro e non studia. Per le donne, l’effetto della crisi è visibile nel Gender Pay Gap (divario salariale) - aumentato, in controtendenza con il dato europeo, del 43 per cento - e nella conciliazione tra lavoro e maternità, dove le donne madri hanno un tasso di occupazione del 57,8 per cento, che scende al 50,9 quando hanno due figli e al 35,5 quando ne hanno tre.

Per le donne, l’effetto della crisi è visibile nel Gender Pay Gap (divario salariale) - aumentato, in controtendenza con il dato europeo, del 43 per cento - e nella conciliazione tra lavoro e maternità, dove le donne madri hanno un tasso di occupazione del 57,8 per cento, che scende al 50,9 quando hanno due figli e al 35,5 quando ne hanno tre.

Non solo il lavoro scarseggia, quando c’è è pericoloso, se non mortale. Fino al 2012, le morti bianche risultavano in costante calo (del 31,44 per cento), prima di ricevere, nel 2014, un’impennata: sono state settecentoquarantaquattro, il numero più alto dal 2008 a oggi. Ossia, in media più di due morti sul lavoro al giorno. La crisi uccide.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Se salute, istruzione, lavoro, politica e istituzioni, paesaggio e patrimonio culturale, sicurezza e ambiente funzionano, si può affermare che il progresso di un Paese è a buon punto. In Italia, la dicotomia tra Centro Nord e Mezzogiorno, visibile nella crescita macroeconomica, ritorna anche relativamente allo stato di benessere (equo e sostenibile) che si respira nelle città.

Premettendo che la città metropolitane rimangono il luogo dell’innovazione in cui, rispetto ai contesti provinciali, si evidenziano livelli di scolarizzazione e di reddito più elevati, una maggiore propensione alla specializzazione produttiva, musei e biblioteche più frequentate, una maggiore conciliazione tra lavoro e impegni famigliari, il Nord batte il Sud relativamente a reddito, condizioni materiali e occupazione.

Ma il tacco dello Stivale, secondo quanto si legge nel “Rapporto Istat ‘Urbes. Il benessere equo e sostenibile nelle città 2015”, propone migliori performances circa i reati contro il patrimonio e le problematiche della mobilità urbana. Il Nord è più vecchio con un alto tasso di mortalità per demenze senili e tumori, ha una qualità dell’aria pessima, poco verde urbano e poche aree pedonali, modalità poco funzionali di gestione dei rifiuti. Ma la speranza di vita alla nascita continua ad aumentare, soprattutto a Bologna, Milano, Firenze e Roma.

Più bassa a Napoli, Palermo e Catania, cioè le città che, insieme alle altre del Mezzogiorno (eccezion fatta per Potenza e Catanzaro) sono anche quelle con il più basso numero di laureati. Un Meridione massacrato anche dalla disoccupazione, soprattutto Palermo, Napoli e Reggio Calabria. Le ultime due città, con Catania e Messina, non raggiungono i tredicimila euro di reddito medio procapite delle famiglie. Li superano di poco Potenza e Catanzaro; arrivano a ventunomila Bolzano, Trieste, Parma e Forlì-Cesena.

Però, nonostante tutto, gli abitanti del Belpaese hanno un grande cuore: dal 2001 al 2011, infatti, le istituzioni no profit sono aumentate di nove punti e il volontariato incalza, soprattutto al Centro Nord, con una particolare vivacità a Firenze. E a Cagliari, l’unica nel Sud. Una cooperazione solidale e una coesione sociale favorita anche dalla partecipazione civica e politica: di segno positivo la presenza di donne nelle istituzioni comunali, che passa dal 16,9 per cento del 2004 al 22 per cento del 2013.

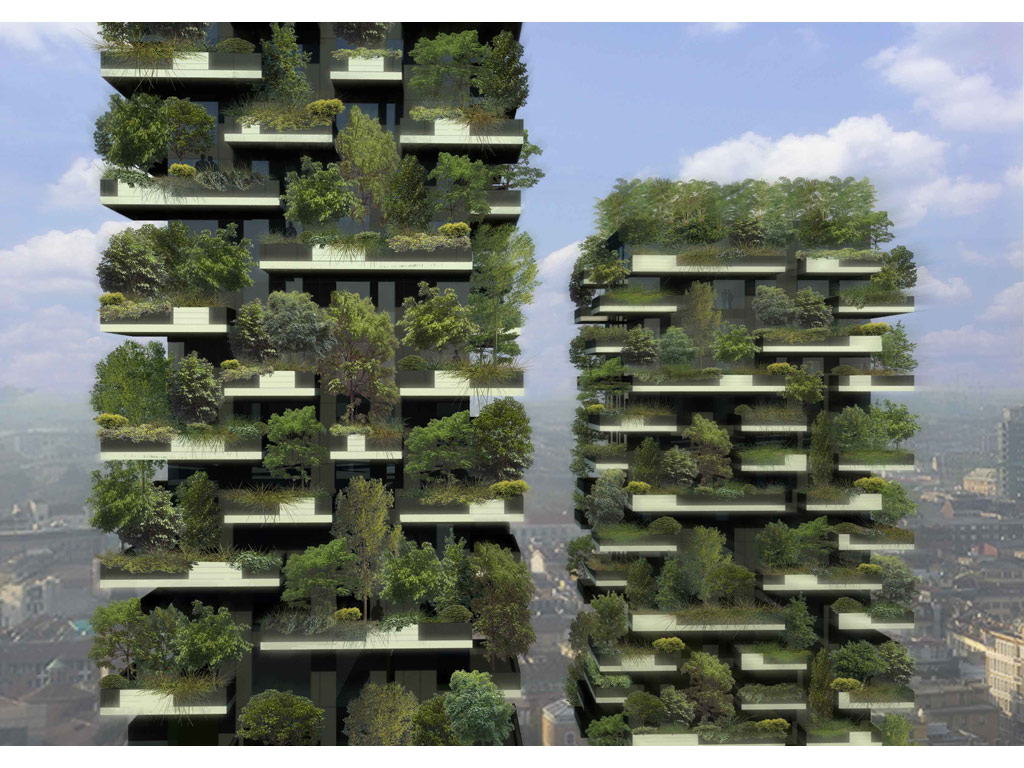

Diverso il dato della partecipazione elettorale che a Roma, per citarne una, ha manifestato un vertiginoso calo, dal 73,7 per cento del 2008 al 52,8 per cento del 2013. Uniche eccezioni: Cagliari e Torino. Quest’ultima, al pari di Milano, Bologna, Firenze e Venezia, è anche la più coinvolta nei furti in abitazioni; mentre la sicurezza di Reggio Calabria, Napoli, Bari e Catania è minacciata dagli omicidi, con un tasso che, nel 2012, risultava superiore alla media nazionale. Ma benessere significa anche godere di un ambiente preservato, gradevole, ricco di verde, con l’opportunità di trascorrere il tempo (quello che rimane dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) in mezzo alla natura, di passeggiare nei parchi cittadini, di respirare aria non inquinata. Sebbene in miglioramento, il grado di inquinamento, soprattutto nei capoluoghi del Nord, resta elevato sia per presenza di maggiori fonti di inquinamento, essendoci una più alta densità abitativa e industriale, sia per la posizione geoclimatica, vedi la Pianura padana, che non aiutano certamente l’affievolirsi della criticità.

Ma benessere significa anche godere di un ambiente preservato, gradevole, ricco di verde, con l’opportunità di trascorrere il tempo (quello che rimane dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) in mezzo alla natura, di passeggiare nei parchi cittadini, di respirare aria non inquinata. Sebbene in miglioramento, il grado di inquinamento, soprattutto nei capoluoghi del Nord, resta elevato sia per presenza di maggiori fonti di inquinamento, essendoci una più alta densità abitativa e industriale, sia per la posizione geoclimatica, vedi la Pianura padana, che non aiutano certamente l’affievolirsi della criticità.

Quanto alle aree pedonali, Venezia è la prima in classifica, seguita da Firenze, Cagliari, Torino, Napoli, Parma e Pesaro. Ma la qualità della vita è gravata pure dall’impegno di tempo e di energie personali da dedicare alle esigenze di mobilità. Tanto per avere un’idea: il tempo medio giornaliero di mobilità per studio o lavoro ammonta a trentaquattro minuti circa. Se tutto va bene.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Leggere è un’azione visiva, mentale e psichica. E’ una linea fra il dentro e il fuori. Crea immagini. E’ rapporto e suono. L’incapacità di fondere la linea interna con le figure esterne, non trovando un senso che le colleghi perché il segno non corrisponde al suono, genera un disorientamento: la dislessia. Rosetta Cammarella, logopedista accredita presso Operation Smile, con quarant’anni di esperienza presso la Croce Rossa Italiana, ad altrenotizie.org la spiega così: “La dislessia è la difficoltà di un bambino di imparare a leggere, a fare i calcoli (discalculia) e a scrivere (disgrafia), e fa parte del disturbo di apprendimento.

E’ diagnosticato entro il primo o il secondo anno della scuola elementare, su sollecitazione delle maestre che notano la problematicità, ma in realtà, già nella scuola materna i bambini possono aver avuto difficoltà di apprendimento della lingua, nel disegno o presentare una disarmonia motoria, che potrebbero essere i presupposti di una complessità che si conclama, appunto, nella scuola elementare.

E come ci si muove in questi casi? Quando le maestre si accorgono di questi disagi, parlandone con i genitori, si decide come intervenire per trovare una diagnosi. Diagnosi che spetta al neuropsichiatra, associato a una visita oculistica, ortottica, optometrica e otorinolaringoiatrica per un eventuale esame audiometrico. Dopo aver completato la diagnosi, a carico dell’Asl di competenza del proprio territorio, tocca al logopedista decidere il trattamento da applicare.

Quanto è importante la diagnosi? “E’ fondamentale perché i disturbi sottostimati dalla scuola dell’infanzia, possono portare la famiglia a pensare il bambino, diventato scolaro, svogliato. No: ha obiettivamente delle difficoltà reali. Quando comincia a leggere una parola, dovrebbe avere immediatamente l’immagine di questa parola. Ma, poiché il disturbo presuppone anche un deficit di concentrazione, la lettura gli riesce più difficile e si blocca. Essendo deconcentrato, tutte le sue potenzialità di comprensione non vengono messe in atto, sfuggendogli il significato di quello che ha letto. E rilegge la stessa parola. Risultato: ne perde il senso. Che può ritrovare solo quando ‘l’immagine acustica’ si fonde con quella visiva, una combinazione che lo porterà verso una fusione che aveva smarrito”.

Come si può intervenire? “La logopedista deve lavorare in questa direzione, con la continuità del rapporto. Imparare a leggere, imparare a comprendere e imparare a concentrarsi vanno fatte all’unisono. Dunque, il lavoro non è solo nella lettura ma anche nella concentrazione e nella comprensione, per evitare che il bambino, di fronte a tanta fatica e a uno scarso risultato, senta di avere un minus, e perché man mano che va avanti nel percorso scolastico, le competenze che gli vengono chieste sono sempre maggiori".

E la scuola? La scuola, dal canto suo, può provvedere a supportare il bambino dislessico con dei sostegni, vedi il computer o un programma personalizzato, sempre previa certificazione fornita dalla Asl. Ovviamente, e considerato che ci sono delle scale di gravità, dalle forme più sfumate a quelle più evidenti, prima si interviene e maggiore è il recupero a livello didattico”.

E la scuola? La scuola, dal canto suo, può provvedere a supportare il bambino dislessico con dei sostegni, vedi il computer o un programma personalizzato, sempre previa certificazione fornita dalla Asl. Ovviamente, e considerato che ci sono delle scale di gravità, dalle forme più sfumate a quelle più evidenti, prima si interviene e maggiore è il recupero a livello didattico”.

Prosegue la dottoressa Cammarella: “Il segno linguistico unisce non una cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica. Quest’ultima non è il suono materiale, cosa puramente fisica, ma la traccia psichica di questo suono (…). Il carattere psichico delle nostre immagini acustiche appare bene quando noi osserviamo il nostro linguaggio. Senza muovere né le labbra né la lingua possiamo parlare tra noi o recitarci mentalmente un pezzo di poesia”, scriveva, nel 1916, il noto linguista svizzero, Ferdinand de Saussure. Vero. Ma bisognerà aspettare lo psichiatra italiano, Massimo Fagioli per teorizzare che è “trasformando i suoni in segni, in un misterioso ritorno al contrasto primario tra luce e buio ripetuto ogni volta che accostando colori diversi si distinguono gli uni dagli altri, che si realizza la propria immagine”.