- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Crimini di guerra, accordi che pregiudicano il diritto a chiedere asilo, leggi che vietano la libertà di espressione, torture, sorveglianza di massa e massicci poteri alla polizia. Si riassumono così le politiche che hanno dominato, nel 2016, l’agenda dei governi dall’Europa agli Stati Uniti. Nessuno escluso. Farcite di retoriche velenose, di discorsi coniugati all’odio, all’insulto e alla violenza, basati sulla demonizzazione di interi gruppi di esseri umani.

Una su tutte, la campagne elettorale di Donald Trump, inneggiante alla xenofobia, alla misoginia e all’omofobia, seguita da quella di Marine Le Pen in Francia e da quella di Teresa May nel Regno Unito. Jorg Haider in Austria, Viktor Orban in Ungheria, Beata Szydlo in Polonia si muovono verso la disumanizzazione del diverso. Sulla divisione etnica e il rigetto del diritto internazionale sono basate le scelte nazionaliste dei nuovi regimi autoritari: dalla Turchia di Recip Tayyp Erdogan alle Filippine di Rodrigo Duterte.

Su centocinquantanove paesi, analizzati nel Rapporto 2016-2017 di Amnesty International, si sono perpetrati ventitré crimini di guerra e trentasei nazioni hanno respinto illegalmente migranti e rifugiati. In Arabia Saudita e in Bangladesh, giornalisti e attivisti per i diritti delle minoranze sono stati condannati con accuse vaghe; in Cina prosegue la repressione di avvocati e le intimidazioni contro i familiari; in Egitto imperversano i divieti di viaggio, le restrizioni finanziarie e il congelamento dei conti bancari; in Etiopia vige lo stato di emergenza; in Iran, i tribunali rivoluzionari hanno giudicato voci critiche pacifiche; in Myanmar, procedono le operazioni di sgombero delle minoranze etniche; in Russia il governo ha stretto la morsa intorno alle organizzazioni non governative; in Siria continua l’impunità per i crimini di guerra. In Italia, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, la retorica divisiva la fa da padrona sdoganando la licenza (per nulla poetica) di atteggiamenti e comportamenti inaccettabili. Soprattutto quando l’aggravante dei motivi razziali, prevista dalla legge Mancino, non trova (quasi mai) applicazione. Oltre a comportamenti anti-migranti, serpeggiano atteggiamenti derivanti dalla mancata accettazione della diversità di orientamento sessuale e spuntano, a livello locale, sportelli ‘anti-gender’, allo scopo di fornire informazioni legittimanti la discriminazione e il clima di intolleranza di genere.

In Italia, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, la retorica divisiva la fa da padrona sdoganando la licenza (per nulla poetica) di atteggiamenti e comportamenti inaccettabili. Soprattutto quando l’aggravante dei motivi razziali, prevista dalla legge Mancino, non trova (quasi mai) applicazione. Oltre a comportamenti anti-migranti, serpeggiano atteggiamenti derivanti dalla mancata accettazione della diversità di orientamento sessuale e spuntano, a livello locale, sportelli ‘anti-gender’, allo scopo di fornire informazioni legittimanti la discriminazione e il clima di intolleranza di genere.

La lista è lunga e rientra in quel nuovo sistema mondiale in cui i diritti umani sono da ostacolo agli interessi nazionali, economici e di sicurezza, che demonizza l’altro da sé e manipola politiche identitarie allo scopo di ottenere consenso. Spacciando la pericolosa idea che alcune persone siano meno umane di altre.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

Non è stato un giorno come tanti, quel 31 gennaio 2017. Di primo mattino, il giovane fotografo naturalista, documentarista e conservazionista, Rob Stewart e Brock Cahill, suo stretto collaboratore, presero a nolo una barca dalla società Horizon Divers, a Key Largo, in Florida.

L’idea era ancorare nei pressi di un relitto antistante Nassau con un obiettivo ben preciso, messo a punto nei particolari, rischi compresi.

Con loro c'erano il proprietario del noleggio barche, Dan Dawson e un istruttore subacqueo di Ft. Lauderdale, Peter Sotis, con cui Rob e Brock avevano appena ultimato un corso di tri-mix rebreather, un tipo d’immersione “di verifica”, fra le più ardue da eseguire con un non generico scopo d’essere utilizzata, come ravviseremo poi.

Sebbene complicato, immergersi attraverso la nuova procedura è un test che, in teoria, Rob Stewart avrebbe affrontato in sicurezza: il trentasettenne pluripremiato wildlife photographer, regista, strenuo difensore degli squali, ambientalista ed educatore, nato e cresciuto a Toronto, in Canada, ha iniziato a fotografare sott’acqua dall’età di tredici anni. A diciotto, è già un istruttore subacqueo d’altissimo livello e, fra Ontario, Kenya, Giamaica, non tralascia una laurea in Scienze Biologiche; insomma, un attivista a tutto tondo, esperto e attento, dal carattere generoso, immaginifico, innovatore, destinato a incarnare una leggenda vivente sulla variegata scena dell’ambientalismo mediatico.

Aveva detto: “Reputo la probabilità di morire per l’attacco di uno squalo pari allo zero per cento, l’ultima delle mie paure”. Come dargli torto?

Prima d’intraprendere le sue campagne a difesa degli squali e precedente alla realizzazione di Sharkwater del 2007, film documentario che l’ha reso celebre, Rob Stewart trascorre quattro anni nelle zone più remote del mondo, con l’incarico di capo fotografo per le riviste del Wildlife Federation canadese. Nel modo in cui spesso accade, c’è in agguato qualcosa di predestinato, un incontro che cambierà la sua rotta e la sua visione: con l’incombenza di fotografare gli squali delle Galapagos, il giovane fotografo si aggrega a Sea Sphepherd e al capitano Paul Watson, mentore e ideatore della più agguerrita compagine internazionale a difesa degli Oceani.

Fra le isole ecuadoriane, a bordo dell’Ocean Warrior, Stewart scopre un’area di palangari all’interno di una riserva marina protetta, interdetta alla pesca e molti squali uccisi, le cui pinne saranno dirottate (illecitamente) sui mercati orientali. Prova a sensibilizzare sullo scempio dello shark finning attraverso i supporti mediatici ma non conseguendo alcun feedback in termini di “popolarità”, lascia la carriera fotografica e, appena ventiduenne, s’imbarca in un viaggio singolare, durato quattro anni.

Il tempo necessario per filmare un documentario epico come Sharkwater, testimonianza di “prima mano” e grande impatto visivo, che mostra le contraddizioni e la bellezza di questi animali, l’orrore che si prova dinanzi a un corpo cui sono state tranciate le pinne, abbandonato sul fondo del mare ancora vivo, un corpo trascinato dalla corrente e senza speranza. Per un lungo attimo lo spettatore guarda in quegli occhi e intuisce il dolore di una meravigliosa specie che lentamente si avvicina all’estinzione.

Per la conoscenza diretta di questi predatori fragili, vessati da una reputazione costellata d’incapacità e ignoranza, le prime fasi del film sono destinate a entrare nella storia. Rob Stewart è inginocchiato sul fondale sabbioso, accarezza gli squali che gli turbinano attorno, che si avvicinano curiosi, con tocco leggero: “Fin da ragazzino ti dicono che sono pericolosi. Ti avvertono di non avventurarti troppo lontano in mare… ma poi, finalmente, ti accorgi che tutto ciò che ti è stato insegnato nella vita è la paura. E qui è perfetto, nessuno vuole farti del male ed è la cosa più bella che abbia mai visto…”.

Lo stesso Paul Watson rimarca il genio di questo giovane, versatile “guerriero” attraverso le sue ultime dichiarazioni: “Sharkwater è stato proiettato in decine di festival in giro per il mondo cambiando il punto di vista per milioni di persone; ha rimosso profondamente la percezione riguardo a questi animali. Rob era un esperto biologo marino e possedeva le quattro virtù più importanti, passione, empatia, coraggio e immaginazione".

Lo stesso Paul Watson rimarca il genio di questo giovane, versatile “guerriero” attraverso le sue ultime dichiarazioni: “Sharkwater è stato proiettato in decine di festival in giro per il mondo cambiando il punto di vista per milioni di persone; ha rimosso profondamente la percezione riguardo a questi animali. Rob era un esperto biologo marino e possedeva le quattro virtù più importanti, passione, empatia, coraggio e immaginazione".

E ancora:"Ha avuto il coraggio di seguire la sua passione con profonda empatia e ha avuto l’immaginazione di trasformare il centro del suo lavoro usando una macchina fotografica…Quello iniziato nel 2002 è stato un viaggio per cambiare il mondo. E ci è riuscito. È riuscito a ripulire il giudizio sugli squali, da animali assetati di sangue ad aggraziati e meritevoli di rispetto ed empatia".

Per Watson "Rob era un uomo appassionato di squali. Li considerava animali senzienti, la cui esistenza contribuisce a un delicato equilibrio dell’ecosistema marino… era anche un eccezionale educatore, in grado d’adottare uno spirito di vita come Jacques Costeau, portare in superficie l’ignoto regno marino e confrontarsi con la sua vera natura. Le sue azioni sono state eroiche, per aver prodotto un documentario in grado di mostrare la realtà e difeso animali la cui considerazione è stata negativa per decenni”.

Al largo di Nassau, dall’imbarcazione di Dan Dawson, Rob Stewart compie tre immersioni insieme al suo cameraman, Brock Cahill e l’istruttore, Peter Sotis. Tre immersioni molto profonde col sistema del tri-mix rebreather. Perché? Il 19 dicembre lui stesso ha inserito un post sul timeline di Facebook: “A gennaio in Florida, mi aspetta un tuffo infinito per rivelare (e filmare), una creatura misteriosa e sfuggente, una specie di cartone animato incredibilmente grazioso”. E’ il sawfish, corporatura di squalo, bocca che si avvicina al profilo di una motosega, molto timido, facilmente spaventato dai flussi del respiratore (bolle), prodotti da una normale immersione “superficiale”. Il degrado degli habitat minaccia d’estinzione anche questa strana ed eterea creatura che, in rari esemplari, si aggira sul fondo degli oceani.

L’operazione è parte di un progetto scientifico e un nuovo cortometraggio sequel del precedente, Sharkwater Extinction, che esamina questi aspetti: il rebreather, un sistema a circuito chiuso che ricicla anidride carbonica esalando aria respirabile, permette d’avvicinare il sawfish, la creatura nascosta e filmarlo, permette una presenza furtiva, un nuoto in silenzio, privo di bolle, a oltre cento metri in profondità.

I subacquei si muovono alla ricerca del pesce sega per ben tre volte nell’arco di una giornata. Sono le immersioni più profonde mai tentate finora. Al terzo tentativo risalgono in superficie, verso la barca che li attende. Rob Stewart dà il segno di “tutto ok”, va bene. Eppure qualcosa non va: Sotis e il cameramen, Brock Cahill, riescono a risalire in evidente stato confusionale, barcollanti, vittime di un palese stato di decompressione, Cahill ha la telecamera oscurata; a questo punto l’equipaggio comincia a eseguire la prassi prevista per la rianimazione attraverso l’uso di ossigeno.

C’è panico e confusione a bordo, per momento, tutti voltano le spalle all’acqua. Quando si cerca il terzo superstite della tri-mix rebreather, Rob, è già scomparso. Cinque minuti dopo, con un elicottero HH65 decollato da Miami e il personale della Guardia Costiera, cominciano le ricerche in mare e sott’acqua.

Nelle 72 ore che verranno, la sparizione in Florida per l’acclamato direttore di Sharkwater è fra le news che fanno il giro del mondo. Sono ore d’attesa, dove preoccupazione e speranza si accomunano. L’intero equipaggio di Dan Dawson, il noleggiatore dell’Horizon Divers, è tratto in arresto con l’accusa di “tentato omicidio”.

Nelle 72 ore che verranno, la sparizione in Florida per l’acclamato direttore di Sharkwater è fra le news che fanno il giro del mondo. Sono ore d’attesa, dove preoccupazione e speranza si accomunano. L’intero equipaggio di Dan Dawson, il noleggiatore dell’Horizon Divers, è tratto in arresto con l’accusa di “tentato omicidio”.

In 72 ore il destino ha già deciso la sorte per il trentasettenne canadese; 72 ore in cui gli equipaggi hanno perlustrato l’oceano, l’oceano che lui ha amato più di se stesso, offrendogli il suo talento e una straordinaria forza di carattere; 72 ore che culminano il mattino del venerdì 3 febbraio, una giornata plumbea e pesante: sospese le ricerche, si recupera in mare il corpo senza vita di Rob Stewart.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

La si può definire l’insostenibile sicurezza dell’essere sociale. Globale, per ragioni indipendenti dal contesto e delle quali, per una volta, non sono responsabili le istituzioni nazionali e locali. Un’inquietudine indefinita, scatenata dalle emergenze nella vita quotidiana che si verificano per fatti fuori dal nostro controllo e dalla nostra portata, inafferrabili e imprevedibili.

La distruzione dell’ambiente e della natura, l’inquinamento, la sicurezza dei cibi che mangiamo e l’essere vittime dei disastri naturali sono le cause delle notti insonni della maggior parte degli italiani: dopo le ultime tragedie che hanno colpito il Centro Italia, la paura di terremoti, frane e alluvioni ha registrato un incremento di tredici punti, nella graduatoria delle paure, rispetto all’anno scorso.

Secondariamente, secondo quanto si legge nel X Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa, “L’Europa sospesa tra inquietudine e speranza”, redatto da Demos & Pi e dall’Osservatorio di Pavia, angoscia la crisi economica: la paura di morire di fame e di freddo, nonostante i timidi segnali di ripresa, è ancora ancestrale e profonda all’interno dei nuclei famigliari italiani.

Preoccupa la criminalità che, con il 41 per cento, occupa il terzo posto nella lista delle ansie dei cittadini del Belpaese, inquietati, soprattutto, dai furti in casa. E sebbene ormai dissociati dal fenomeno migratorio, il timore dello straniero continua, però, ad aumentare. Insidia per l’ordine pubblico, l’immigrato è, anche, minaccia per l’occupazione.

Una percezione confermata dalla rappresentazione. Quella mediatica è incentrata, quasi esclusivamente, sulle criticità e sul rifiuto dell’accoglienza e della permanenza, che sono causa di rivolte e disordine nei centri di accoglienza e del degrado delle città. Ma nell’agenda televisiva dell’insicurezza troneggia la passione per il crimine, con i fatti di cronaca nera ridotti a veri e propri serial noir.

La distruzione dell’ambiente è la seconda voce nell’amplificazione della dimensione ansiogena che trova, invece, una declinazione più ottimistica nel racconto mediatico della realtà economica, il quale tende a evidenziare i segnali di ripresa, in controtendenza rispetto alla percezione dei cittadini che sul futuro proprio, vedi la pensione, e su quello dei figli ripongono le loro battisoffie.

Una discrasia a conferma del fatto che l’informazione, spesso, prende le distanze dalla realtà, se non fosse per il tema della corruzione, trattando il quale, invece, casi clamorosi assumono la valenza esemplare a rinforzo della sensazione di un clima di sfiducia nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in generale, della politica. Per il comodo ma insano modo di proiettare all’esterno di sé i propri turbamenti, le paure degli italiani, nel 2017, si riversano fuori dai confini.

Per il comodo ma insano modo di proiettare all’esterno di sé i propri turbamenti, le paure degli italiani, nel 2017, si riversano fuori dai confini.

Perciò, l’Europa politica e istituzionale dai tratti sbiaditi è la fonte dell’insicurezza nazionale: quell’Unione europea che subisce la Brexit e che viene collegata all’immigrazione che non sa gestire, alzando muri e frontiere che vengono percepiti come insormontabili.

L’Europa che non c’è ma (forse proprio per questo) che continua a rappresentare un obiettivo da perseguire come unica chiave per affrontare i terremoti degli italiani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“Oggi ho letto sul vostro sito che la Corte costituzionale ha accolto l’istanza per lo smantellamento del parto segreto. Come avrete capito, io sono una madre segreta. Quando ho letto la notizia, il mio mondo si è dissolto in un attimo, ho guardato i miei famigliari, ignari, e ho visto la fine della vita che, con fatica, mi sono costruita e guadagnata (…). La mia vita, ormai, dipende dal legislatore”.

La risposta alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale, nel dicembre appena passato, che viola il patto stipulato quarant’anni orsono tra le partorienti e lo Stato, a tutela della segretezza del parto, è tutta in questa (e altre) lettere, arrivate all’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, che, da sempre, lotta per l’anonimato delle mamme che non vogliono riconoscere i loro nati.

“La Corte costituzionale, con una sentenza a dir poco incredibile, ha voluto smantellare una delle poche buone leggi in vigore (…). Uno Stato non può tradire in questo modo un patto stipulato che mi ha portato a fare questa scelta, anche se imposta, che mi ha permesso di non abortire”.

Lo scoramento delle madri segrete – novantamila dal 1950 a oggi – ha origine da quella sentenza in base alla quale loro potranno essere rintracciate, su richiesta dei nati fattisi maggiorenni, attraverso una procedura che le espone alla loro individuazione, seppure indirettamente, da parte di terzi, coinvolgendo un numero elevato di soggetti, e con esiti imprevedibili, e si fa attualissima con l’ultima proposta di legge, la numero 1978, approvata alla Camera e ora al vaglio del Senato, che andrebbe a sfregiare un diritto garantito per cento anni dalla legge numero 2838 del 1928 e confermato dalla numero 196 del 2003.

E, sebbene all’articolo 1, il disegno di legge fermo al Senato stabilisca che il reperimento, avviato da un procedimento di interpello da parte dei nati, avverrebbe con modalità che assicurano la “massima riservatezza e avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali e tenendo conto dell’età, dello stato di salute psico-fisico della madre nonché delle sue condizioni famigliari, sociali e ambientali”, comunque non garantisce alcuna riservatezza considerato che per appurare tutte le condizioni elencate è necessario, prima, identificare le donne. E che dire della riservatezza che riserva il passaggio che disciplina che, per evitare di essere interpellate su richiesta del proprio nato diventato diciottenne, debbano “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”?

E che dire della riservatezza che riserva il passaggio che disciplina che, per evitare di essere interpellate su richiesta del proprio nato diventato diciottenne, debbano “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”?

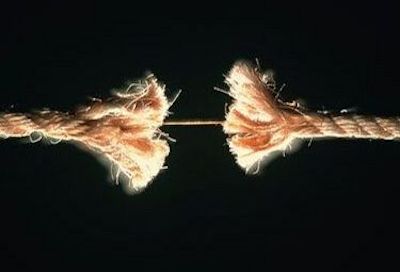

Sottile confine, quello fra il diritto della madre al parto anonimo e quello del figlio di conoscere le proprie origini biologiche, ancora così netto se non si supera quel difetto culturale dominante e anacronistico che considera i figli in base al vincolo di sangue e dimenticando che, con la legge numero 219 del 2012, tutti i nati sono figli senza ulteriori aggettivazioni (adottivi o biologici) delle donne che li allevano secondo il vincolo genitoriale. Non secondo quello genetico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Redazione

di Redazione

Dj Fabo è morto ieri mattina. Costretto all’esilio in Svizzera per il suicidio assistito e aiutato da Marco Cappato. E’infatti questa l’unica possibilità attuale per le persone come lui. Eppure sembrava che una legge sul fine vita dovesse arrivare a tempi di record dopo la morte di EluanaEnglaro, il 9 febbraio del 2009. A Udine, a colpi di sentenze e dopo quasi venti anni di straziante battaglia, Beppino, suo padre, era riuscito ad ottenere l’interruzione dell’idratazione e alimentazione forzata di quel corpo vegetante e inerte in cui sua figlia si era trasformata.

Una morte diversa quella di Dj Fabo. Che sceglie di essere aiutato da qualcuno a morire. Il suicidio assistito di un giovane e la fine dell’alimentazione forzata di Eluana sono procedure tecnicamente diverse ma hanno due aspetti comuni. Sono figlie del progresso scientifico, che consente di rimanere in vita in condizioni al limite, e dell’articolo 2 e 32 della Costituzione: la libertà e il suo rapporto con la cura e la dignità della persona.

La storia della morte in Italia assomiglia a quella della nascita. Un paradosso figlio della stessa impreparazione a normare le sfide etiche. Cosi come per la legge 40 è stato necessario il calvario di tante coppie per farla a pezzi nei Tribunali ed eliminarne discriminazioni e pratiche lesive della salute, ora per morire come ciascuno vuole bisogna passare per l’esilio e per anni di agonia.

Il disegno di legge Calabrò della passata legislatura, votato e approvato dalle due Camere mai in modo definitivo, si era concentrato sulla sospensione dell’alimentazione e idratazione forzata e su come tutelare i pazienti non coscienti. Ovvero quanti si trovano in stato vegetativo persistente cronico. Il nuovo testo di legge è invece più ampio e riguarda interventi, attivi o di omissione, del personale sanitario e gli emendamenti fioccano copiosi. Intanto oggi Marco Cappato rischia 12 anni di carcere.

Punto cruciale è l’interpretazione delle cosiddette DAT ovvero le disposizioni anticipate di trattamento. Andrebbero rispettate sempre tranne quando l’intervento sanitario possa apportare un miglioramento o subentrino situazioni del tutto diverse al momento in cui si sono rese le disposizioni. Disposizioni o dichiarazioni? Potremo fareun vero e proprio testamento biologico? Nel frattempo i registri dei singoli Comuni che sono nati per dare una spinta dal basso alla legge sull’eutanasia dovranno fare capo alla norma. Quale sarà, quando sarà.

Intanto, mentre scorre la solita kermesse delle frasi di circostanza, possiamo esser certi che sia stata rispettata la volontà di un uomo, imprigionato in un corpo di pietra e senza luce. Perché la sua volontà e la sua libertà valgono come quella di un uomo che parla, cammina, vede il sole. Un Paese civile questo lo sa.