- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Alla base di ogni rifiuto (a meno che il termine non sia utilizzato nei meandri della psichiatria) c’è sempre un movente discriminatorio. A maggior ragione quando l’oggetto della deplorevole reazione sono gli immigrati, e senza equivoco alcuno quando quello della pratica in questione è la loro accoglienza. Nel 2016, secondo la ricerca “Accoglienza. La propaganda e le proteste del rifiuto, scelte istituzionali sbagliate”, condotta da Lunaria, sono stati rifiutati duecentodieci volte.

In vario modo, con iniziative di propaganda politica o attraverso quelle pubbliche e proteste di piazza. Della prima specie, settantanove casi riguardano azioni messe in atto da movimenti di estrema destra, vedi Casa Pound e Forza Nuova, e affissioni di striscioni e dichiarazioni verbali a opera di anonimi senza pudore.

Sono i centri di accoglienza, appunto, i luoghi fisici prescelti per veicolare la propaganda che, insieme ai cittadini sul fronte del no, si trasforma in presidi e picchetti, e i social network, le piazze virtuali per dare visibilità alle loro iniziative. Con ‘business dell’immigrazione rovina della nostra nazione’, ‘basta con questa invasione: no profughi’ o ‘no clandestini in mezzo ai bambini’, la propaganda razzista per il rifiuto punta ai temi più caldi per i cittadini: dai costi dell’accoglienza all’evocazione dell’invasione fino ai rischi per la sicurezza del territorio e all’asserzione di un rapporto di concorrenza barra sostituzione nel mondo del lavoro riassumibile in ‘casa e lavoro agli italiani’.

Della seconda, fanno parte le centotrent’uno manifestazioni pubbliche che, nel 2016, assumono una forma più strutturata rispetto gli anni precedenti, e dove i fautori operano con modalità pressoché analoghe, talvolta dietro la pericolosa saldatura tra gruppi di cittadini autorganizzati e partiti politici. Lo fanno muovendosi con un comune denominatore: per eludere le accuse di razzismo, scelgono come bersaglio non i profughi ma lo Stato; aiutiamoli sì, ma a casa loro, rivendicando il primato dei residenti italiani e difendendo il turismo e il commercio locali danneggiati, a loro dire, dalla presenza massiccia dei migranti, oltreché facendo leva sulla paura e sull’agitazione identitaria di un’imminente e perniciosa sostituzione etnica.

Come biasimare (fortemente, se non dal punto di vista umano) le voci di protesta se le politiche migratorie adottate tra il 2005 e il 2012 sono sintetizzabili in respingere, espellere e rimpatriare?

E’ il discorso istituzionale a consentire sia la proposizione che l’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri; l’adozione di comportamenti discriminatori e anche le violenze razziste possono avere, in fondo, una ragion d’essere. La retorica del rifiuto sta sedimentando pericolosamente un pensiero diffuso che si traduce in pratiche sociali aggressive contro gli interventi di solidarietà e in una declinazione territoriale dei messaggi veicolati nel dibattito politico nazionale.

E’ il discorso istituzionale a consentire sia la proposizione che l’intolleranza nei confronti dei cittadini stranieri; l’adozione di comportamenti discriminatori e anche le violenze razziste possono avere, in fondo, una ragion d’essere. La retorica del rifiuto sta sedimentando pericolosamente un pensiero diffuso che si traduce in pratiche sociali aggressive contro gli interventi di solidarietà e in una declinazione territoriale dei messaggi veicolati nel dibattito politico nazionale.

Le scelte politiche e istituzionali in materia di immigrazione e asilo, con un approccio che intreccia le politiche migratorie con quelle per la sicurezza, confondono e inducono così al consolidamento di una logica binaria che contrappone i cittadini della patria da un lato e gli immigrati senza dio dall’altra. L’ordine e il caos. Gli umani e i mostri.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Lo chiamano ritorno alla normalità. Ma quello di far rientrare gli sfollati nelle case localizzate attorno alla centrale nucleare di Fukushima Daiidi è tutt’altro che regolare. A un anno dalla cessazione delle compensazioni economiche ai cittadini evacuati, il governo giapponese ritirerà, non più tardi del 31 marzo prossimo, l’ordine di evacuazione per seimila abitanti di Litate, villaggio che si trova a nord ovest dei reattori distrutti della centrale, nonché uno dei siti pesantemente contaminati dal disastro nucleare del 2011.

Da una recente indagine condotta da Greenpeace Giappone è emerso che gli sforzi di decontaminazione effettuati dal governo, essendosi concentrati solo nelle aree immediatamente attorno alle case, ai campi agricoli e in strisce di venti metri lungo le strade pubbliche, i livelli di radioattività riscontrati nelle abitazioni della zona - vastissima di duecento chilometri quadrati, il 75 per cento dei quali costituito da foreste montane, parte integrante della vita dei residenti - sono ben al di sopra degli obiettivi a lungo termine prefissati dal governo nipponico.

Si misurano limiti di esposizione annuali che, estesi nel corso della vita delle persone, presenterebbero un rischio radiologico superiore alle norme. Inaccettabile, pari a una radiografia toracica a settimana, anche perché i lavori di decontaminazione hanno generato milioni di tonnellate di rifiuti nucleari che, a oggi, si trovano in altrettante migliaia di siti sparsi in tutta la prefettura.

Ma tant’è: per il governo del Giappone, i paesi considerati non sono più a rischio e per buona parte dell’opinione pubblica, gli sfollati hanno ricevuto compensi sufficientemente equi oltre ai vari indennizzi per il danno. Ma, che se ne dica, la politica giapponese di riportare gli sfollati in aree ancora troppo contaminate va contro le leggi dello Stato e viola numerosi trattati internazionali sui diritti umani. Oltre che sul piano della salute, da garantirsi sia a livello fisico sia mentale, il paese sarebbe tenuto a rispettare accordi che tutelino i gruppi più vulnerabili: donne e bambini, a sei anni dall’incidente, sono i soggetti più a rischio.

E, però, per tutta risposta, il governo nipponico, sia nel periodo immediatamente successivo all’11 marzo 2011 sia negli anni a seguire, ha inflitto molteplici violazioni di quei diritti. Durante il blackout, è aumentata la violenza sessuale e quella domestica sulle donne che, oltretutto, avevano poca voce in capitolo sulle decisioni relative alla loro privacy nei centri di evacuazione, gestiti da uomini, nei quali erano costrette a una serie di incombenze domestiche, come la cura dei malati. Nell’enorme divario di genere, culturalmente accettato, le donne sono state penalizzate da un significativo svantaggio nel far fronte alle conseguenze del disastro tanto più che i pagamenti dei sussidi sono stati dispensati al capo famiglia che ne gestiva l’accesso a sua discrezione.

Nell’enorme divario di genere, culturalmente accettato, le donne sono state penalizzate da un significativo svantaggio nel far fronte alle conseguenze del disastro tanto più che i pagamenti dei sussidi sono stati dispensati al capo famiglia che ne gestiva l’accesso a sua discrezione.

Oltre a una femminilizzazione della povertà (nucleare) le donne sono state vittime, anche, di una grave disinformazione pure per quanto riguarda le conseguenze sulla salute dell’esposizione a radiazioni: aborti spontanei, mortalità perinatale, malformazioni e malattie cardiovascolari sono lievitate.

E con le donne, i bambini, più soggetti a tumori alla tiroide per esposizione allo iodio radioattivo e ‘obbligati’ a mangiare carne contaminata, volutamente propinata nelle mense scolastiche per dimostrarne la sicurezza. Alimentata (ingiustamente) anche dalla lettura obbligatoria dei loro libri scolastici che riportavano informazioni fuorvianti relativamente ai rischi che correvano. Per oscurare i fatti legati alla decontaminazione e minimizzare, in modo ingiustificato, i pericoli. Un vero disastro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Poco meno di due milioni di euro al giorno. A tanto ammonta, dal 2010 a oggi, la spesa sostenuta dall’amministrazione pubblica italiana per liti e contenziosi. A seguito di sentenze esecutive di cause amministrative o civili che l’hanno vista perdente, o per gli oneri relativi alla difesa dei suoi dipendenti coinvolti in procedimenti civili o penali, le amministrazioni, a vario titolo, hanno sborsato cinque milioni di euro in sette anni.

Lo Stato ha pagato 1533 milioni, il 31,6 per cento del totale, e le amministrazioni locali - tra regioni, province e comuni - hanno generato una spesa complessiva pari a 3354 milioni di euro. Così ripartita: più di due milioni a danno dei comuni, circa novecentosessantasette dalla regioni e duecentoquarantotto dalle province.

Il Sud è più litigioso: otto le regioni, in testa Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata e Lazio (sebbene di recente abbia approvato la legge sulla Camera di conciliazione, strumento volto a risolvere in cento venti giorni i contenziosi con la PA per danni di importo non superiore a cinquantamila euro), che hanno sostenuto il 70,9 per cento dei pagamenti a seguito di sentenze esecutive. In coda, con la debita distanza, la Sardegna, la Calabria e la Toscana.

Più pacifiche le regioni del Nord, precisamente dodici: Piemonte in cima, seguita dal Trentino Alto Adige e dalla Lombardia. Virtuose anche la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il Veneto. Risparmiano, pure, il Molise, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e l’Emilia Romagna.

E sebbene il meridione effettui pagamenti superiori di un quintuplo rispetto al settentrione, fatto sta che l’esborso medio per ente locale è pari a quattrocentodiecimila euro, con una crescita dell’1,8 per cento rispetto al 2016, secondo quanto calcola la ricerca Liti e contenziosi, “La mappa degli esborsi della Pubblica Amministrazione italiana”, condotta da Demoskopika.

Denaro sprecato per inefficienze e scarsa professionalità. Che va in fumo per errori e trascuratezze. Da contenzioso verso il personale dipendente, verso i fornitori, per pagamenti di commissioni e interessi bancari per l’impiego di fondi, anche in temporanea assenza di copertura.

Oltre ai soldi spesi a torto, quello che grava sui conti della PA è il suo malfunzionamento. Senza nulla togliere all’ottima qualità dei servizi offerti in alcune aree del Paese da molti enti locali, dalla sanità alla scuola primaria fino all’università - che se estesi a tutte le zone dell’Italia farebbero recuperare due punti di Prodotto Interno Lordo l’anno, producendo circa trenta miliardi di euro per ciascun esercizio - le troppe inefficienze hanno un impatto negativo sull’economia del Belpaese. E costano, stando ai conti fatti dalla CGia di Mestre, sedici miliardi di euro l’anno. Tra sprechi che derivano dalla sanità e misure di contrasto alla povertà - delle quali però usufruiscono le famiglie abbienti, gli assenteisti e i falsi invalidi - la nostra Pubblica Amministrazione spende il 68 per cento in più rispetto al prezzo di mercato per l’acquisto di una stampante, il 38 per cento in più per un fotocopiatore a noleggio, il 26 per cento in più per un computer e, nonostante la (mai verificatasi) abolizione delle auto blu e la digitalizzazione della PA, le spese per l’acquisto della carta, della benzina e delle bollette sono aumentate, in totale, di ben quattordici miliardi di euro. L’Italia delle cause perse perde anche soldi.

Tra sprechi che derivano dalla sanità e misure di contrasto alla povertà - delle quali però usufruiscono le famiglie abbienti, gli assenteisti e i falsi invalidi - la nostra Pubblica Amministrazione spende il 68 per cento in più rispetto al prezzo di mercato per l’acquisto di una stampante, il 38 per cento in più per un fotocopiatore a noleggio, il 26 per cento in più per un computer e, nonostante la (mai verificatasi) abolizione delle auto blu e la digitalizzazione della PA, le spese per l’acquisto della carta, della benzina e delle bollette sono aumentate, in totale, di ben quattordici miliardi di euro. L’Italia delle cause perse perde anche soldi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Aimorés, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, è il luogo dov’è nato Sebastião Salgado. Un tripudio di piante, fiori, fiumi, animali, che rivive in funzione mnemonica come un rifugio idealizzato, il paradiso perduto. Considerato il più grande fotografo dei nostri tempi, Salgado si è reso testimone di un aspetto profetico e “materico” del mondo.

Per lui che segue le orme del cuore e dell’azzardo mollando una carriera spianata in banca, il viaggio si compie in cento paesi diversi, osservatore di culture eterogenee, problematiche sociali e aspetti inediti; documentando esodi di massa, genocidi, catastrofi ambientali, il dramma delle comunità minacciate (in primo luogo, gli Indios in Amazzonia), così le polimorfie di grandiosi paesaggi naturali e la bellezza violata del pianeta, sembrano volerlo accompagnare nei suoi lavori più recenti.

Un viaggio forgiato da terra e luce, esito d’esperienze e conoscenze su tutto ciò che ha smosso il corso degli eventi alla fine del Novecento. Salgado si reca in Ruanda e riprende gli orrori del genocidio, in Kuwait, le esplosioni dei pozzi petroliferi, con Genesis, l’ultima, monumentale raccolta di fotografie, rende omaggio alla Terra e alle sue creature, un segno di riconciliazione, testamento d’amore e arte.

Durante il reportage sulla guerra civile in Ruanda, l’incontro con la morte nella prassi più disperata e brutale, Salgado contrae una malattia cui non si conosce la diagnosi. Lasciata l’Africa orientale per raggiungere Parigi alla ricerca di una cura, egli trova la risposta: ha guardato la morte troppo a lungo e la morte gli è entrata dentro, bisogna smettere o altrimenti lui stesso cederà.

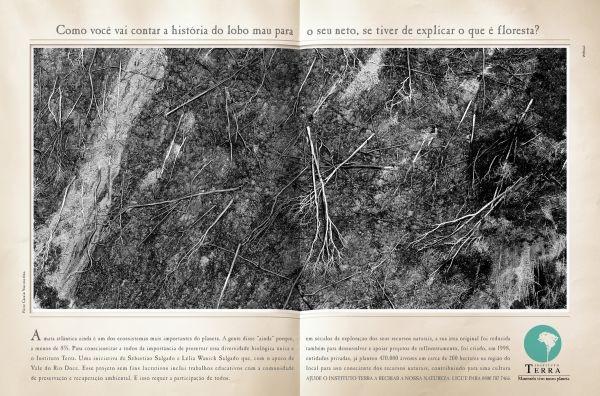

Alla soglia dei settant’anni inizia un periodo di cambiamenti e riflessioni. Turbato dall’insensatezza d’alcune esperienze, dalla fotografia e dal mondo intero, Sebastião Salgado si rifugia ad Aimorés, nel suo Brasile, un ritorno alle origini; ma dell’imponente foresta pluviale che si estendeva per metà di un territorio vastissimo, rimane un pietoso 0,5%.

Ancora una volta, l’artista percepisce quel senso di perdita che l’aveva accompagnato durante gli eccidi in Ruanda e nel percorso della sua malattia; riconosce la morte anche qui, nel luogo a lui più intimo: una terra stremata, dove l’utilizzo indiscriminato di materie prime (ferro, manganite e oro), favorisce un’economia distorta a beneficio di multinazionali e classi abbienti, mentre amplifica l’indigenza dei nativi, cancellando il lavoro rurale.

Sebastião Salgado si avvale nuovamente della macchina fotografica. La sua denuncia è potentissima, ripercorre i luoghi che conosceva da ragazzo, espone il suo “paradiso” deforestato: ciò che rimane di una distesa fiorente a perdita d’occhio si riduce a un suolo sterile, renoso, privo di piante e animali. Grazie alla sua fama internazionale esercita pressioni e va oltre; insieme alla moglie, Lélia Deluiz Wanick, elabora un ambizioso progetto di recupero, piantare un albero, poi un altro e un altro ancora… una foresta infine, l’originaria giungla pluviale subtropicale, pressoché distrutta.

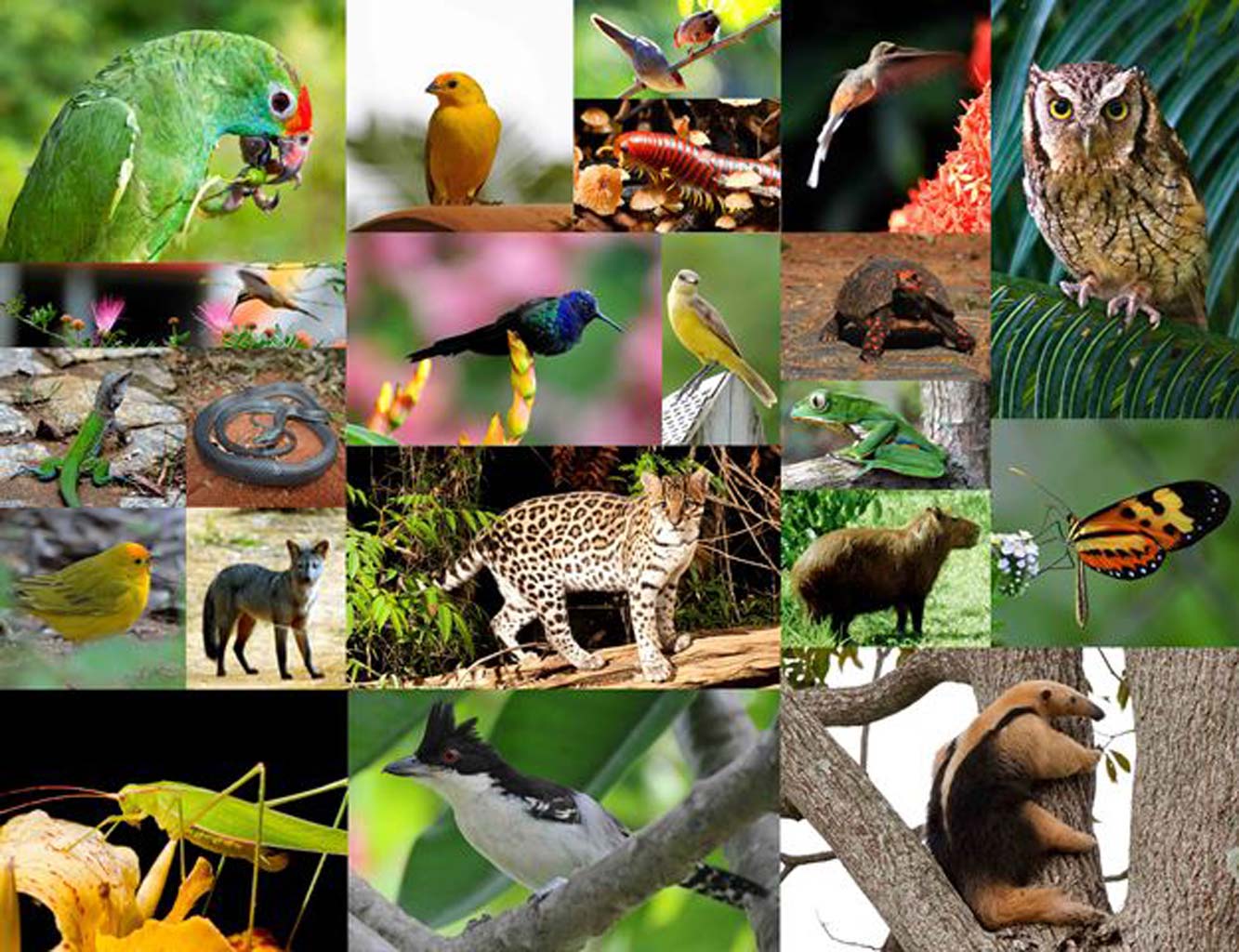

Converte in “quartier generale”, il ranch che il padre aveva gestito in passato, crea una comunità a sviluppo ambientale il cui impegno è sensibilizzare, educare, promuovere la ricerca scientifica. Nasce così l’Instituto Terra, che avvia il più grande piano di riforestazione su scala globale; un programma no-profit, continuo e sistematico, per ridare linfa vitale a zone complesse, puntando sul ripristino della biodiversità locale. Il lavoro si concentra soprattutto a Serra da Mantiqueira (1220 metri d’altitudine), sul delta del Rio Doce (letteralmente "fiume Dolce"), area ricca d’affluenti, eclettici ecosistemi, varietà di microclima, sede della più grande miniera a cielo aperto del mondo, oggetto di un disastro ambientale di vaste proporzioni con milioni di metri cubi di fanghi tossici e acque acide riversate nel maggiore dei suoi emissari, il Rio Carmo. Un intervento non facile, ma grazie al quale l’acqua continua a scorrere dalle sorgenti naturali, reintegrando gli ambiti necessari affinché specie animali a rischio d’estinzione, possano essere salvate.

Il lavoro si concentra soprattutto a Serra da Mantiqueira (1220 metri d’altitudine), sul delta del Rio Doce (letteralmente "fiume Dolce"), area ricca d’affluenti, eclettici ecosistemi, varietà di microclima, sede della più grande miniera a cielo aperto del mondo, oggetto di un disastro ambientale di vaste proporzioni con milioni di metri cubi di fanghi tossici e acque acide riversate nel maggiore dei suoi emissari, il Rio Carmo. Un intervento non facile, ma grazie al quale l’acqua continua a scorrere dalle sorgenti naturali, reintegrando gli ambiti necessari affinché specie animali a rischio d’estinzione, possano essere salvate.

“Pensiamo all’elemento acqua per ogni attività della nostra vita... ”. Sostiene Salgado: “…Ma l’acqua non si ottiene se non ci sono alberi. Quando c’è pioggia in un luogo senza alberi, in pochi minuti, l’acqua arriva nei torrenti, portando terriccio, distruggendo le nostre sorgenti, danneggiando i fiumi e non c’è umidità da trattenere. Quando ci sono alberi, il sistema di radici trattiene l’acqua. Tutti i rami degli alberi, le foglie che cadono, creano un’area umida, l’acqua si trattiene per molti mesi nel sottosuolo per arrivare ai fiumi e mantenere le nostre sorgenti…”.

Bulcão Farm, ex fattoria paterna, sede operativa del progetto Instituto Terra, coordina 1.754 acri, 1.502 dichiarati Patrimonio Privato Riserva Naturale (PNHR). Nel 2004, la buona pratica fa sì che la confederazione di Minas Gerais dia impulso alla Categoria della Riserva Privata per il Restauro Ambientale (PRER), sollecitando ogni iniziativa privata a muoversi (coraggiosamente) in tal senso. Il primo impianto ha avuto luogo nel dicembre 1999; in un work in progress estenuante, l'Instituto Terra è in fase di completamento nel recupero di tutti i lotti distrutti. Per il Brasile moderno, è un risultato senza precedenti.

La prospettiva di rivalorizzazione ambientale, come pure di un patrimonio storico inestimabile, ottiene tale prestigio e attendibilità da trascinare numerosi sostenitori e un’ingente raccolta di fondi. Il beneficio a lungo termine si estende alle popolazioni autoctone: indicativo è il caso dei Quilombola, discendenti degli indigeni fuggiti dalla schiavitù, che rischiavano di scomparire per sempre, insieme alla cultura e all'identità originarie del Brasile.

Fra acqua e terra, la Foresta Atlantica è depositaria di un ecosistema fra i più straordinari per l’intero continente americano. Con una superficie di 400.000 miglia quadrate (lungo l’asse del Rio Grande, da nord a sud), un tempo si spingeva fino all'estrema Argentina e il Paraguay. Ciò che rimane del “polmone terrestre”, è un deposito di biomasse ancora ricchissimo di biodiversità che, per quanto minacciato, rimane punto fondamentale per ripristinare in origine, l'equilibrio perduto. In pratica, un record di varietà botaniche: 454 specie in una singola area (appena 2,5 acri) a sud di Bahia, 476 nel dipartimento chiamato Espirito Santo, zona montuosa, di modeste dimensioni. La devastazione di queste regioni spiega il cambiamento climatico avvenuto drasticamente, conseguenti inondazioni e altre calamità, normalmente attribuite a fattori “naturali”.

In pratica, un record di varietà botaniche: 454 specie in una singola area (appena 2,5 acri) a sud di Bahia, 476 nel dipartimento chiamato Espirito Santo, zona montuosa, di modeste dimensioni. La devastazione di queste regioni spiega il cambiamento climatico avvenuto drasticamente, conseguenti inondazioni e altre calamità, normalmente attribuite a fattori “naturali”.

Obiettivo è reintegrare gli habitat derivanti su trentasette milioni di acri; dal primo albero, che rievoca quel dicembre 1999, fino al 2050, a lavoro concluso. A oggi, 17.000 acri di terreno sono stati riportati a nuova vita, un milione di piantine curate nelle serre, aspetta d’essere collocato nel suo humus primario, come la Mata Atlantica, tipica flora pluviale subtropicale.

Molte aree circostanti cominciano a seguire il sogno di Salgado, lo sforzo diventa collettivo per restituire dignità e speranza: una Biosphere Reserve, eredità di un uomo e dei suoi conflitti interiori a una pluralità d’individui e al futuro dell’intero pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Per la prima volta nella storia, le donne hanno conquistato il 30 per cento degli incarichi nei consigli di amministrazione delle società quotate nella borsa italiana. Una percentuale degna di nota, questa raggiunta nel 2016, soprattutto se paragonata ai desolanti trascorsi – nel 2008, le poltrone occupate da donne erano, in tutto, centosettanta pari al 5,9 per cento - e ottenuta solo dopo l’obbligo, introdotto dalla legge 120 del 2011, di aumentare progressivamente le nomine femminili negli organi di amministrazione e controllo delle aziende quotate.

Le quali, a un anno dalla promulgazione della legge, sono state vincolate a prevedere, nei propri statuti, disposizioni per garantire l’equilibrio di genere. Che, al momento, sembrerebbe reggersi: ai rinnovi degli organi sociali già avvenuti, infatti, si è superata la soglia minima di amministratrici richieste dalla Golfo-Mosca.

Otto anni dopo la sua applicazione, le donne sono arrivate a occupare seicentottantasette poltrone e nel 68,55 dei casi si tratta di amministratrici indipendenti, non legate ai dirigenti esecutivi o agli azionisti, chiamate a vigilare nel solo interesse delle società.

Ma in questo scenario, che progressivamente assume tonalità rosee, spiace notare che sono solo giusto una manciata le amministratrici delegate: diciassette in totale, appena il 2,5 pe cento delle figure femminili e, per giunta, sono alla guida di aziende a bassa capitalizzazione che, in tutto, raccolgono l’1,7 per cento del valore di mercato.

Aumentano i numeri, quindi m qualitativamente la parità di genere è ancora piuttosto lontana: i ruoli di comando a loro riservati sono poco concreti, meno prestigiosi e non esecutivi tanto che man mano che si sale al vertice diminuiscono contando soltanto il 3 per cento fra i presidenti e il 2,47 fra gli amministratori delegati, secondo quanto riporta il minidossier Trova l’intrusa, redatto da Openpolis.

E sono protagoniste di un fenomeno specificamente femminile, cioè tra i titolari di più incarichi contemporaneamente, le donne – duecentosei nel 2016 a fronte di settantasei tre anni prima – hanno, in media, quasi un incarico e mezzo rispetto a poco più di uno per gli uomini, come a dire che crescono gli incarichi ma non altrettanto i nomi. E, comunque, loro sono mediamente più giovani – cinquantuno anni circa versus i cinquantanove dei maschi -, più istruite e con meno legami di parentela nelle società in cui ricoprono il ruolo, in cui il merito la fa da padrone tanto che le titolari di specializzazioni post laurea sono quasi il doppio degli amministratori (uomini) così come relativamente all’incidenza della provenienza dal mondo accademico che è doppia per le donne rispetto agli uomini – il 12,2 per cento delle amministratici contro il 6,4 per cento degli amministratori.

E, comunque, loro sono mediamente più giovani – cinquantuno anni circa versus i cinquantanove dei maschi -, più istruite e con meno legami di parentela nelle società in cui ricoprono il ruolo, in cui il merito la fa da padrone tanto che le titolari di specializzazioni post laurea sono quasi il doppio degli amministratori (uomini) così come relativamente all’incidenza della provenienza dal mondo accademico che è doppia per le donne rispetto agli uomini – il 12,2 per cento delle amministratici contro il 6,4 per cento degli amministratori.

A ben guardare, seppure con maggiore lentezza, anche nei board europei la tendenza è la stessa registrata in quelli italiani: negli ultimi anni, gli incarichi femminili negli organi sociali delle aziende quotate in borsa sono passati dal 13,9 per cento del 2011 al 25 per cento del 2015. Anche qui, si tratta, per lo più, di figure di garanzia e controllo rispetto a quelle di carattere esecutivo che, nell’ultimo anno considerato, sono l’esigua minoranza del 6,7 per cento. Ad maiora.