- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Lunedì nella Piazza Rossa non si poteva entrare. La polizia di Mosca aveva chiuso tutti gli ingressi. Solo nella capitale sono finite in carcere circa 260 persone, ma si dice che in tutta la Russia siano scesi in strada fra i 5 mila e i 10 mila manifestanti. Un fatto epico per il Paese. La protesta si è scatenata dopo le elezioni legislative di domenica, viziate da brogli più o meno clamorosi. E questo purtroppo è un fatto usuale per il Paese.

Nelle ultime ore il primo ministro Vladimir Putin viene trattato come uno sconfitto, ma la verità è che il suo partito, Russia Unita, ha vinto ancora una volta, conquistando il 49% dei voti e 238 seggi. Certo, si tratta di un bel passo indietro rispetto alle ultime consultazioni, quelle del 2007, quando i putiniani avevano ottenuto il 64% delle preferenze e ben 315 seggi. Alcuni stimano i voti persi addirittura in 10 milioni. Tuttavia, che il potere reale in mano allo zar Vladimir sia stato davvero ridimensionato dalle urne è ancora tutto da dimostrare.

In primo luogo bisognerà vedere quale spazio di manovra e quale capacità politica dimostreranno nel nuovo assetto della Duma i partiti di opposizione. Su tutti i comunisti di Gennady Zyuganov, che hanno praticamente raddoppiato la propria presenza nella camera bassa del Parlamento, passando dall'11 al 20% dei voti e da 38 a 64 seggi. Al terzo posto si piazzano i nazionalisti di Vladimir Zhirinovsky, che passano comunque dall'8 al 12 % e da 40 a 56 seggi.

In questa situazione, Russia Unita manca l'obiettivo della maggioranza costituzionale (315 seggi), ma tiene comunque in pugno la maggioranza assoluta, anche se per soli 13 seggi. Insomma, teoricamente potrebbe ancora navigare in solitaria, ma tanto per stare tranquillo il presidente Dmitri Medvedev ha annunciato che il suo partito governerà "sulla base di accordi di coalizione con altre forze politiche". Sembra un'innovazione storica ma, prima di credere al nuovo bagliore di pluralismo che pare illuminare le buie stanze del Cremlino, aspettiamo di vedere da chi sarà composta la coalizione. E soprattutto quale voce in capitolo avranno gli alleati.

Bisogna poi ritornare sulla questione dei brogli. Secondo l'Osce (l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea) gli scrutatori russi si sarebbero ritrovati a conteggiare anche delle urne gentilmente riempite non dagli elettori, ma da qualcun altro. "Le elezioni erano ben organizzate - scrivono gli osservatori - ma durante il conteggio dei voti la qualità della procedura si è deteriorata in modo significativo". C'erano "gravi indizi che le urne fossero state riempite in precedenza". Messi di fronte all'evidenza d'esser stati truffati, i comunisti hanno annunciato ricorsi alla Corte suprema e a una miriade di tribunali locali, la cui giurisdizione si estende su almeno 1.600 seggi elettorali.

"Gravi preoccupazioni" sono state espresse perfino dal segretario di Stato americano, Hillary Clinton, che ha anche ricordato gli attacchi cibernetici contro il sito web degli osservatori russi indipendenti di Golos. Per queste "anomalie", Clinton ha sottolineato la necessità di un'inchiesta approfondita.

"Gravi preoccupazioni" sono state espresse perfino dal segretario di Stato americano, Hillary Clinton, che ha anche ricordato gli attacchi cibernetici contro il sito web degli osservatori russi indipendenti di Golos. Per queste "anomalie", Clinton ha sottolineato la necessità di un'inchiesta approfondita.

Su questo punto le interpretazioni possibili sono diverse. Alcuni sostengono che gli uomini di Putin sono talmente in grado di manipolare gli esiti delle urne da aver perfettamente calibrato anche i risultati ottenuti dai partiti avversari. In quest'ottica, l'indebolimento di Russia Unita sarebbe solo apparente e risponderebbe più che altro alla necessità di alleviare la crisi di credibilità che ha colpito il potere centrale, il cui autoritarismo diventa ogni giorno più indigesto ai cittadini. Altri analisti ritengono invece che quella dei brogli elettorali sia ormai una tradizione ineludibile in Russia, ma non in grado di spostare radicalmente la composizione del voto nello sterminato Paese. Che questo sia vero o no, a ben vedere è comunque indiscutibile che la popolarità di Putin stia attraversando una fase di declino.

Quello di domenica era essenzialmente un voto su di lui e sul destino che lo aspetta alle prossime elezioni presidenziali di marzo, che lo potrebbero far rimanere in sella per altri 12 anni (dopo una riforma costituzionale varata ad hoc). Putin ha in mano tutte le carte per riuscirci, potendo controllare ancora tutti i massimi apparati dello Stato. Rimane da vedere come vorrà presentarsi al popolo per raggiungere la meta: se nelle vesti di un autocrate ancora più severo, o come un buon padre ormai intenerito. In ogni caso la sua immagine non è ancora quella dello sconfitto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

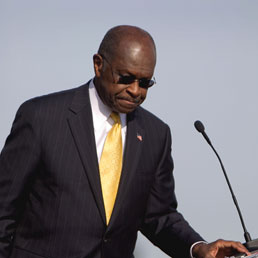

Colpito da una serie di scandali sessuali, uno dei principali candidati alla Casa Bianca per il Partito Repubblicano, Herman Cain, qualche giorno fa ha deciso di dare l’addio ufficiale alla corsa per la nomination. L’annuncio della sospensione della campagna elettorale è avvenuto di fronte a suoi sostenitori ad Atlanta, dove il 65enne imprenditore di colore, apparso a fianco della moglie Gloria, pur non ammettendo alcuna responsabilità, ha citato le “continue distrazioni e il continuo dolore causato alla sua famiglia” dalle vicende di queste ultime settimane.

I grattacapi per Herman Cain erano iniziati ai primi di novembre, quando una donna di Chicago - Sharon Bialek - era uscita allo scoperto, denunciandolo per averla molestata durante un incontro avvenuto quattordici anni prima. Secondo la ricostruzione dei fatti della donna, al termine di una serata trascorsa a Washington con Cain - all’epoca presidente dell’Associazione Nazionale Ristoratori - quest’ultimo avrebbe tentato un approccio nei suoi confronti, proponendole una relazione sessuale in cambio del suo aiuto nella ricerca di un impiego.

Qualche giorno dopo, una seconda donna - Karen Kraushaar, attualmente alle dipendenze del Dipartimento del Tesoro - aveva poi affermato pubblicamente di essere stata indotta a lasciare il proprio posto di lavoro presso la stessa Associazione Nazionale Ristoratori nel 1999 a causa della difficile situazione in cui si era venuta a trovare in seguito alle ripetute avance di Cain.

Autodefinitosi cristiano devoto e “family man” modello, Cain ha dovuto inoltre incassare le accuse di molestie sessuali da parte di altre due donne, le quali hanno tuttavia deciso di rimanere nell’anonimato. Karen Kraushaar e una delle due accusatrici di Cain che non hanno voluto rivelare la propria identità erano state risarcite con una somma pari ad un anno di salario dall’Associazione Nazionale Ristoratori per rimediare alle conseguenze del comportamento dell’allora presidente.

Da parte sua, Herman Cain ha sempre smentito qualsiasi comportamento inopportuno, definendo gli scandali come una cospirazione ordita nei suoi confronti e la cui responsabilità ha attribuito di volta in volta ai media, al Partito Democratico e al governatore del Texas Rick Perry, anch’egli in corsa per la nomination repubblicana. Alla fine, l’entourage di Cain ha dovuto ammettere l’infondatezza della tesi del complotto, suggellando una gestione a dir poco confusionaria della bufera che si è abbattuta sulla sua campagna elettorale.

Già fiaccato da questi scandali, Cain ha subito infine il colpo di grazia settimana scorsa, quando una quinta donna ha fatto una nuova rivelazione pubblica. Intervistata da una TV locale di Atlanta, Ginger White - già colpita da un’ingiunzione restrittiva per stalking nei confronti di un suo ex partner d’affari - ha rivelato di avere avuto una relazione extra-coniugale con Herman Cain durata 13 anni e troncata solo otto mesi fa.

Già fiaccato da questi scandali, Cain ha subito infine il colpo di grazia settimana scorsa, quando una quinta donna ha fatto una nuova rivelazione pubblica. Intervistata da una TV locale di Atlanta, Ginger White - già colpita da un’ingiunzione restrittiva per stalking nei confronti di un suo ex partner d’affari - ha rivelato di avere avuto una relazione extra-coniugale con Herman Cain durata 13 anni e troncata solo otto mesi fa.

A testimonianza dei fatti, la donna ha portato le tracce di numerose telefonate e scambi di SMS con il candidato repubblicano, il quale l’avrebbe anche voluta spesso al suo fianco durante alcune trasferte in varie località americane dove erano in programma eventi organizzati dall’Associazione Nazionale Ristoratori. Di fronte alle prove della relazione, Cain non ha potuto non ammettere di aver conosciuto Ginger White, alla quale avrebbe dato inoltre un aiuto economico. A suo dire, però, il rapporto che legava i due era di pura amicizia, anche se la moglie ne era all’oscuro.

Mentre le precedenti rivelazioni di molestie sessuali avevano ricevuto una reazione agguerrita da parte di Cain e del suo staff, quest’ultima vicenda è sembrata da subito potenzialmente fatale per la sua carriera politica. I responsabili della sua campagna elettorale avevano infatti annunciato che Cain avrebbe valutato con attenzione le opzioni a sua disposizione per l’immediato futuro, facendo presagire un addio alla corsa alla Casa Bianca, come è avvenuto puntualmente nella giornata di sabato.

A spingere Cain verso questa decisione hanno contribuito con ogni probabilità anche i più recenti sondaggi che davano la sua popolarità in caduta libera. L’indagine più recente è stata quella condotta qualche giorno fa dal Des Moines Register, un giornale dell’Iowa da dove il 3 gennaio prossimo prenderà il via la stagione delle primarie con i consueti caucuses.

Secondo il sondaggio, i consensi per Cain in questo stato sono crollati rispetto a poco più di un mese fa, passando dal 23 all’8 per cento. A beneficiare maggiormente di questa emorragia di consensi sarebbe l’ex speaker della Camera, Newt Gingrich (25 per cento), attuale favorito in Iowa davanti al deputato del Texas, Ron Paul (18 per cento), e a Mitt Romney (16 per cento).

L’ingresso di Herman Cain nella competizione per la nomination repubblicana era avvenuto in tono minore, come si conveniva a un outsider pressoché sconosciuto alla maggior parte degli americani. Nato da una famiglia della working-class nel sud degli Stati Uniti, Cain ha fatto fortuna dirigendo una catena di pizzerie (Godfather’s Pizza) per poi ricoprire la carica di vice-presidente della Federal Reserve di Kansas City. I toni populisti e un certo appeal anti-establishment in un momento di profonda sfiducia verso la politica di Washington gli avevano consentito di collocarsi in una posizione sempre più favorevole alla vigilia delle primarie repubblicane.

La rapida ascesa di Cain era stata segnata da una serie di prestazioni convincenti nei dibattiti repubblicani degli ultimi mesi e da un programma elettorale basato sul cosiddetto “piano 9-9-9”, un progetto di riforma fiscale ad aliquota unica (pari al 9 per cento, appunto) che avrebbe dovuto sostituire l’attuale sistema di tassazione americano con un’imposizione del 9 per cento sulle aziende, sui redditi personali e sui consumi.

Soprattutto il relativo successo di quest’ultima trovata propagandistica - che avrebbe finito col far pagare più tasse ai redditi più bassi - gli aveva permesso di vincere a sorpresa un voto informale (straw poll) tra i sostenitori repubblicani in Florida a settembre e di collocarsi addirittura al primo posto, assieme al “front-runner” Mitt Romney, in un sondaggio condotto a fine ottobre sul gradimento nazionale dei candidati alla nomination.

Nel corso di svariate interviste erano emersi però anche i clamorosi limiti di preparazione di Herman Cain, in particolare sulle questioni di politica estera. Una gaffe su tutte aveva sollevato parecchi dubbi circa le sue competenze. Nel corso di una recente intervista con il Milwaukee Journal Sentinel, gli fu chiesto un giudizio sulla gestione di Obama della crisi libica. Colto di sorpresa, Cain aveva stentato per alcuni minuti ad articolare una frase sensata, senza riuscire a dare una risposta alla domanda dei giornalisti.

Nel corso di svariate interviste erano emersi però anche i clamorosi limiti di preparazione di Herman Cain, in particolare sulle questioni di politica estera. Una gaffe su tutte aveva sollevato parecchi dubbi circa le sue competenze. Nel corso di una recente intervista con il Milwaukee Journal Sentinel, gli fu chiesto un giudizio sulla gestione di Obama della crisi libica. Colto di sorpresa, Cain aveva stentato per alcuni minuti ad articolare una frase sensata, senza riuscire a dare una risposta alla domanda dei giornalisti.

Se i suoi sostenitori hanno reagito all’annuncio del ritiro dalla corsa alla nomination con sdegno, accusando il sistema di aver fatto fuori un candidato critico del modo di fare politica a Washington, decisamente sollevati sono apparsi al contrario i vertici del Partito Repubblicano, che hanno visto naufragare la campagna di un aspirante alla Casa Bianca considerato troppo debole per sostenere un confronto con Barack Obama.

Con Herman Cain fuori dalla competizione, i sei rimanenti candidati repubblicani cercheranno ora di contendersi i suoi sostenitori e finanziatori per il prosieguo della campagna elettorale. La notizia del ritiro di Cain è stata indubbiamente accolta con soddisfazione soprattutto nel quartier generale di Newt Gingrich, le cui quotazioni sono in netta ascesa nelle ultime settimane. Proprio l’ex speaker della Camera negli anni Novanta è stato infatti il candidato alla nomination che ha espresso maggiore apprezzamento per il businessman di colore, dal quale secondo i media americani si appresterebbe ora a ricevere l’appoggio ufficiale (endorsement).

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre in sei paesi europei la crisi del debito ha causato la caduta di altrettanti governi dall’inizio dell’anno, in Belgio le pressioni dei mercati sono invece riuscite a dare la spinta decisiva a risolvere una interminabile impasse politica e a dar vita ad un nuovo gabinetto di coalizione. Tra molte difficoltà, sei partiti fiamminghi e valloni hanno così superato le profonde spaccature che attraversano il panorama politico belga, permettendo con ogni probabilità al leader socialista francofono di origine italiana, Elio Di Rupo, di ottenere l’incarico di primo ministro.

Dopo le elezioni del giugno 2010, in Belgio sono seguiti quasi 18 mesi durante i quali sono andati in scena 80 round di negoziati per provare a raggiungere un accordo sulla nascita del nuovo governo. Le divergenze emerse tra le varie forze politiche s’intrecciano con le divisioni tra le due comunità linguistiche del paese che, dopo un periodo record di 535 giorni, sono state messe provvisoriamente da parte per la necessità di approvare al più presto il bilancio del prossimo anno.

Il Belgio, come è noto, è diviso tra la comunità fiamminga settentrionale, dove risiede circa il 60 per cento della popolazione e sono concentrate le attività economiche più prospere del paese, e quella vallone-francofona a sud. A sbloccare la situazione politica, oltre alle manovre di alcuni partiti negli ultimi mesi, è stato il rischio sempre più concreto di veder precipitare il Belgio nel vortice della crisi del debito che sta attraversando l’Europa.

Il 25 novembre scorso, infatti, Standard & Poor’s aveva abbassato il rating del paese da AA+ ad AA, mentre in precedenza Moody’s aveva sottoposto a revisione il suo giudizio della solvibilità belga. A ciò va aggiunta anche la situazione sempre più precaria del sistema bancario belga e l’impennata fatta segnare negli ultimi giorni dai tassi d’interesse sui bond decennali, saliti al 5,91 per cento settimana scorsa, vale a dire al livello più elevato da 11 anni a questa parte.

Nella tarda serata di mercoledì scorso, i partiti coinvolti nelle trattative hanno annunciato il raggiungimento di un accordo. Il giorno successivo si sono recati dal sovrano, Alberto II, e, salvo sorprese, oggi Elio Di Rupo verrà insediato come nuovo primo ministro, succedendo al democristiano Yves Leterme, giusto in tempo per partecipare all’imminente vertice dei leader dell’Unione Europea.

Nella tarda serata di mercoledì scorso, i partiti coinvolti nelle trattative hanno annunciato il raggiungimento di un accordo. Il giorno successivo si sono recati dal sovrano, Alberto II, e, salvo sorprese, oggi Elio Di Rupo verrà insediato come nuovo primo ministro, succedendo al democristiano Yves Leterme, giusto in tempo per partecipare all’imminente vertice dei leader dell’Unione Europea.

Il 60enne Elio Di Rupo, figlio di emigrati abruzzesi, sarà il primo capo di governo socialista in Belgio dal 1974 (Edmond Leburton). Il suo governo sarà chiamato da subito a implementare una serie di misure di austerity, già richieste dai mercati e dalle autorità europee, che comprendono modifiche al sistema pensionistico, aumento del carico fiscale e tagli al settore pubblico. L’obiettivo imposto al nascente governo belga è quello di ridurre il deficit di bilancio al 2,8 per cento del PIL entro il prossimo anno, con tagli alla spesa pubblica per oltre 11 miliardi di euro.

Fuori da una variegata coalizione (che comprende, tra gli altri, i socialisti fiamminghi e i Cristiano Democratici), è significativamente rimasta proprio la formazione politica che ha raccolto il maggior numero di voti nelle scorse elezioni, il partito della destra separatista fiamminga N-VA (Nuova Alleanza Fiamminga), guidato da Bart De Wever.

Oltre alle difficoltà che deriveranno dalla necessità di far digerire misure impopolari ad una popolazione già abbastanza sfiduciata dalla politica belga, il nuovo esecutivo, guidato da un premier che ha poca confidenza con la lingua fiamminga, dovrà dunque far fronte anche al sentimento anti-francofono diffuso tra le élite della maggioranza fiamminga della popolazione, da dove già in questi giorni sono arrivate le prime dure critiche alla coalizione di governo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Una decina di giorni fa la Germania ha scoperto l'esistenza del "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU), l’underground nazionalsocialista, un gruppo neonazista attivo a Zwickau (Est della Germania) da oltre dieci anni e responsabile, con ogni probabilità, dell'omicidio di 9 immigrati e di un poliziotto, di un attentato a Colonia risalente al 2004 (23 feriti il triste bollettino) e di decine di rapine in banca. Grande lo shock mediatico sollevato dall’evento di cronaca, che ha lasciato comunque rapidamente il posto al bisogno di vederci chiaro: perché tutto ciò che ha a che fare con nazismo e neonazismo pesa ancora tanto in Germania, dove la coscienza dei gravi errori del passato non permette di ignorare nessun minimo dettaglio, e fa vergognare oggi forse più che in altri Paesi.

Al cosiddetto “trio del terrore di Zwickau” appartenevano tre membri, due dei quali si sono di recente uccisi dopo un tentativo di rapina finito male. L’unica sopravvissuta del trio è Beate Zschaepe, la donna che ha fatto saltare in aria il domicilio della banda subito poco prima della morte dei complici: da qui è partito tutto. Perché quest’ultima è un’azione incredibilmente eclatante, degna delle più losche storie di terrorismo: un’azione che potrebbe rivelare la volontà di nascondere qualcosa, forse tracce, indizi di relazioni pericolose.

Sono solo supposizioni, eppure qualcosa di ambiguo c’è. In un lungo reportage, il settimanale Der Spiegel ha rivelato una rete molto fitta di relazioni che, più o meno indirettamente, mettono in collegamento il “trio del terrore” al partito nazionaldemocratico tedesco, l’NPD. I tre membri dell’underground nazionalsocialista di Zwickau erano infatti a loro volta collegati a un altro gruppo neonazista regionale, la Thueringer Heimatschutz, in cui verso la fine degli anni ‘90 militavano diversi politici di spicco dell’attuale NPD tedesco.

La presenza attiva di queste figure politiche all’interno dell’associazione neonazi è comprovata da scritti ufficiali degli organi di potere tedeschi, che già nel 2000 indagavano la posizione dell’NPD per un eventuale divieto di un partito considerato a tratti anticostituzionale. Ora la Thueringer Heimatschutz non esiste più, ma il sito internet che le fa capo è ancora attivo. Secondo Der Spiegel, il portale conterrebbe dei contributi che mostrano rapporti fra il partito nazionaldemocratico e i militanti neonazi.

La presenza attiva di queste figure politiche all’interno dell’associazione neonazi è comprovata da scritti ufficiali degli organi di potere tedeschi, che già nel 2000 indagavano la posizione dell’NPD per un eventuale divieto di un partito considerato a tratti anticostituzionale. Ora la Thueringer Heimatschutz non esiste più, ma il sito internet che le fa capo è ancora attivo. Secondo Der Spiegel, il portale conterrebbe dei contributi che mostrano rapporti fra il partito nazionaldemocratico e i militanti neonazi.

Dalle ultime indagini risulta inoltre l’esistenza di un altro complice del commando di Zwickau, André E., uno dei personaggi politici di riferimento dei giovani nazionalsocialisti di Potsdam, alle porte di Berlino. André E. potrebbe sembra essere anche l’autore di un video nel quale i terroristi di Zwickau hanno dichiarato la propria folle intenzione omicida nei confronti degli immigrati, rivendicando anche l’attentato di Colonia del 2004.

L’NPD, da parte sua, ha immediatamente preso le distanze dal gruppo di Zwickau, ma i fatti non supportano pienamente la posizione del partito. Il presidente nazionaldemocratico Holger Apfel ha dichiarato di “condannare in maniera assoluta” ogni azione terroristica, eppure, i forum che fanno capo alle già nominate associazioni neonazi sembrano mostrare un’altra realtà. Come le parole dell’ex-vice di Apfel, che in una discussione parla della campagna elettorale come „di un argomento da sfruttare per ottenere soldi dalla politica”.

In passato, il giovane è già stato condannato per possesso illegale di armi e per diverse azioni violente. O come le parole di un altro blogger neonazi, che rivendica il bisogno di “stabilire il socialismo nazionale nelle comunità più piccole del popolo, nelle associazioni, nelle città e nei comuni”. Neonazi che fanno politica, politici che militano nei gruppi neonazi: il confine fra partito ufficiale di estrema destra e gruppi neonazi potrebbe davvero essere più labile di quanto si voglia far credere, in Germania.

In passato, il giovane è già stato condannato per possesso illegale di armi e per diverse azioni violente. O come le parole di un altro blogger neonazi, che rivendica il bisogno di “stabilire il socialismo nazionale nelle comunità più piccole del popolo, nelle associazioni, nelle città e nei comuni”. Neonazi che fanno politica, politici che militano nei gruppi neonazi: il confine fra partito ufficiale di estrema destra e gruppi neonazi potrebbe davvero essere più labile di quanto si voglia far credere, in Germania.

La parola spetta ora agli inquirenti, che vogliono andare a fondo nella vicenda per dare alla Germania le dovute risposte. Come già nel 2003, il Governo federale sta valutando la possibilità di metter fuorilegge il partito nazionaldemocratico tedesco alla luce dei legami che sembrano esserci con le cellule terroristiche neonaziste: la Cancelliera Angela Merkel (CDU) ha dichiarato l’intenzione di valutare la situazione “con tutti i mezzi possibili”.

Nel 2003 non si era riusciti a bandire l’NPD per la “massiccia presenza di informatori infiltrati” al suo interno, che permettevano un maggiore controllo delle attività dei gruppi neonazi. Altra questione discutibile: perché la presenza d’informatori dei servizi segreti non ha impedito dieci anni di omicidi e attentati?

Oltre alle presunte relazioni pericolose di qualche anno fa, ora lo Stato deve giustificare una serie di vittime, e la popolazione non sembra più disposta ad accettare compromessi. Da un sondaggio del settimanale Stern risulta che il 64% dei tedeschi non ha fiducia nella lotta dello Stato contro i gruppi di estrema destra, giudicata poco concreta. Infiltrati o no, tocca ora alle autorità e provare a invertire l’opinione dei tedeschi circa l’efficienza delle misure e, soprattutto, ripulire il Paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La storica visita in Myanmar del Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, è iniziata ieri con l’arrivo della ex first lady a Naypyidaw, la remota capitale della ex Birmania. La visita era stata annunciata dallo stesso presidente Obama un paio di settimane fa nel corso della conferenza dell’Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico (ASEAN) a Bali, in Indonesia, e segna un ulteriore passo avanti nella strategia statunitense volta a rafforzare il proprio impegno in Asia orientale per contrastare l’espansionismo cinese.

Quella di Hillary è la prima visita in questo paese di un diplomatico americano di così alto livello da 56 anni a questa parte, dopo quella di John Foster Dulles nel 1955 sotto l’amministrazione Eisenhower. Il Segretario di Stato ha già tenuto un vertice con il presidente birmano, Thein Sein, e con il ministro degli Esteri, Wunna Maung Lwin, per poi incontrare venerdì a Yangon l’icona dell’opposizione, Aung San Suu Kyi.

Hillary Clinton è giunta in Myanmar dopo aver partecipato a una conferenza in Corea del Sud, dove ha discusso con i giornalisti alcuni dei contenuti della visita. Riferendosi alla frase pronunciata recentemente in Indonesia da Obama, il quale ha affermato di vedere segnali di speranza in Myanmar, Hillary si è augurata che questi segnali possano trasformarsi in un vero cambiamento di cui possa godere tutta la popolazione.

Il Segretario di Stato ha poi detto di voler verificare le reali intenzioni dei leader birmani circa le riforme in corso da qualche tempo, sia in ambito politico che economico. Sua intenzione, infine, è quella di chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici e di porre fine ai conflitti con le minoranze etniche che hanno costretto centinaia di migliaia di profughi a lasciare il paese.

Fuori dai discorsi ufficiali dovrebbe rimanere invece la questione delle sanzioni economiche che tuttora pesano sul Myanmar e adottate dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Europa dopo le repressioni del 1988 e del 2007. Per la rimozione delle sanzioni sarà necessario un voto del Congresso di Washington, da dove alcuni falchi repubblicani hanno già criticato il viaggio di Hillary Clinton.

Al superamento delle sanzioni puntano però ampi settori delle élite economiche americane. Uno dei punti centrali della trasferta in Myanmar di Hillary, anche se non troppo propagandato, è precisamente l’apertura del paese ai capitali americani. Molto esplicito a questo proposito è stato un articolo di martedì del Wall Street Journal, nel quale viene citato un dirigente di Caterpillar in Asia sud-orientale che afferma come i 700 membri della Camera di Commercio americana a Singapore siano già pronti a lanciarsi sul Myanmar, dove sarebbero in gioco grandi interessi in qualsiasi segmento d’affari.

Un altro manager americano di base a Singapore - l’amministratore delegato della compagnia tecnologica Arrow Technologies - conferma poi come i vertici di molte compagnie stiano solo “attendendo il semaforo verde” per il Myanmar e per questo si “aspettano molto da Hillary”. Molti giornali in questi giorni raccontano d’altra parte di come gli hotel delle principali città del paese siano affollati da uomini d’affari americani pronti a valutare occasioni di investimento in attesa della definitiva eliminazione delle sanzioni economiche.

Il processo di riconciliazione tra gli Stati Uniti e il Myanmar sta causando più di un grattacapo in Cina, tuttora il principale partner commerciale di Naypyidaw. Da alcuni ambienti cinesi sono giunte in questi giorni reazioni piccate al viaggio di Hillary Clinton. Un editoriale del Global Times, ad esempio, pur concedendo che “la Cina non intende opporre resistenza al tentativo del Myanmar di migliorare i propri rapporti con l’Occidente”, ammonisce che “non saranno accettate iniziative che possano danneggiare gli interessi” di Pechino.

In risposta all’intraprendenza americana, inoltre, due giorni prima dell’approdo del Segretario di Stato USA in Myanmar, la Cina ha ospitato il Capo di Stato Maggiore dell’esercito del vicino meridionale, generale Min Aung Hlaing. Quest’ultimo ha avuto un faccia a faccia sia con il vice-presidente Xi Jinping che con il suo omologo cinese, generale Chen Bingde, i quali hanno ribadito la necessità di continuare a sviluppare i rapporti bilaterali tra i due paesi.

In risposta all’intraprendenza americana, inoltre, due giorni prima dell’approdo del Segretario di Stato USA in Myanmar, la Cina ha ospitato il Capo di Stato Maggiore dell’esercito del vicino meridionale, generale Min Aung Hlaing. Quest’ultimo ha avuto un faccia a faccia sia con il vice-presidente Xi Jinping che con il suo omologo cinese, generale Chen Bingde, i quali hanno ribadito la necessità di continuare a sviluppare i rapporti bilaterali tra i due paesi.

Per la Cina il Myanmar ricopre un’importanza fondamentale per svariati motivi. Tanto per cominciare, Pechino è impegnata nella costruzione di gasdotti e oleodotti che permetterebbero di evitare le rotte marittime sud-orientali esposte alle possibili ritorsioni americane. L’ascendente cinese sul Myanmar è importante anche per la conservazione della stabilità nelle regioni di confine dove operano gruppi ribelli affiliati alle varie minoranze etniche.

Più in generale, l’influenza soprattutto economica esercitata dalla Cina sui paesi del sud-est asiatico è alla base della nuova strategia americana in quest’area cruciale del pianeta. Il recente viaggio di Obama ha incluso infatti molte iniziative adottate in funzione anti-cinese, come l’annuncio di inviare un contingente di soldati in Australia o la conferma di voler di “mediare” le rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale tra Pechino e i vicini meridionali.

La volontà di riavvicinamento di Washington al Myanmar è in ogni caso ricambiata dal regime. Proprio in seguito ad un riallineamento dei propri obiettivi strategici, dopo le elezioni del dicembre 2010 che hanno trasferito il potere dai militari a un governo nominalmente civile, il Myanmar ha intrapreso alcune riforme “democratiche”. Tra di esse spiccano la liberazione di un certo numero di detenuti politici, l’allentamento della censura, la legalizzazione dei sindacati ed altre riforme volte a liberalizzare l’economia.

In particolare, nel processo di avvicinamento all’Occidente sta giocando un ruolo chiave il rapporto del regime con Aung San Suu Kyi, con la quale non a caso Obama ha avuto una conversazione telefonica nel corso della sua trasferta asiatica. La liberazione del premio Nobel per la pace e il suo reintegro nella politica birmana era infatti una delle condizioni richieste per ristabilire i rapporti con gli USA. A sancire il disgelo, Aung San Suu Kyi ha da poco confermato che il suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, prenderà parte ad una serie di elezioni speciali in programma a breve.

Legittimando così il regime e facendo da tramite tra esso e l’Occidente in vista della rimozione definitiva delle sanzioni economiche, Aung San Suu Kyi ha in sostanza confermato di rappresentare non tanto la maggioranza della popolazione birmana oppressa, quanto piuttosto quegli strati della borghesia locale desiderosi di aprire il paese ai capitali esteri.

La svolta di Washington nei confronti del Myanmar è coincisa con l’arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca e con la revisione complessiva della strategia americana in Asia orientale. Durante la precedente amministrazione, a prevalere era invece un atteggiamento di chiusura pressoché totale. Se a ciò si aggiungono le risorse e le attenzioni che George W. Bush ha riservato all’Iraq e all’Afghanistan, è facile comprendere come gli USA abbiano lasciato per anni via libera all’espansione cinese in quest’area che oggi è tornata al centro dell’attenzione americana.

La svolta di Washington nei confronti del Myanmar è coincisa con l’arrivo di Barack Obama alla Casa Bianca e con la revisione complessiva della strategia americana in Asia orientale. Durante la precedente amministrazione, a prevalere era invece un atteggiamento di chiusura pressoché totale. Se a ciò si aggiungono le risorse e le attenzioni che George W. Bush ha riservato all’Iraq e all’Afghanistan, è facile comprendere come gli USA abbiano lasciato per anni via libera all’espansione cinese in quest’area che oggi è tornata al centro dell’attenzione americana.

In definitiva, ufficialmente l’amministrazione Obama sta cercando di inquadrare il tentativo di dialogo con il Myanmar nei consueti termini della promozione della democrazia. Come dimostra ampiamente la politica estera americana, tuttavia, gli scrupoli democratici di Washington riguardo questo paese appaiono ancora una volta a esclusivo consumo dell’opinione pubblica internazionale. Ci che conta nel cambio di rotta epocale nei rapporti degli Stati Uniti con Naypyidaw sono esclusivamente i loro interessi strategici ed economici, i quali implicano necessariamente il contenimento della Cina, nonostante le ripetute smentite della Casa Bianca.

Da parte del nuovo governo birmano, invece, la decisione di svincolarsi dall’ingombrante vicino settentrionale (oltre a trarre origine da rapporti tradizionalmente complicati) è legata a molteplici fattori. L’accesso limitato ai mercati e agli investimenti occidentali, a causa delle sanzioni, ha ad esempio un impatto sempre più negativo sull’economia locale, nonostante i progetti per lo sviluppo di infrastrutture e lo sfruttamento delle risorse naturali portati avanti con la Cina.

Tutt’altro che da escludere è poi anche il timore di un possibile contagio delle proteste esplose nel mondo arabo. Per un regime che ha più volte dovuto reprimere duramente il dissenso interno, la minaccia di una nuova rivolta da affrontare con un black-out dei rapporti con l’Occidente e con un’imponente presenza militare americana nelle vicinanze è verosimilmente apparsa troppo rischiosa.

In questa prospettiva, le liberalizzazioni messe in atto dal governo del Myanmar non sembrano tanto l’iniziativa di una cerchia di leader “riformisti”, le cui aperture sarebbero minacciate dai falchi della vecchia guardia, come pretendono quasi tutti i giornali occidentali. Come ha scritto qualche giorno fa la testata on-line Asia Times, la svolta del regime, suggellata dalla visita di Hillary Clinton, appare piuttosto il risultato di una strategia condivisa dalle élite politiche e militari, ben poco interessate alla democrazia o ai diritti umani se non come strumento per sciogliere il paese da quello che stava diventando un rapporto di eccessiva dipendenza dalla Cina e che poteva minacciare, a lungo termine, la sopravvivenza stessa del paese.