- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A oltre due mesi dalla cattura e dall’assassinio di Muammar Gheddafi, la situazione in Libia non sembra aver fatto molti passi verso la tanto attesa transizione “democratica”. I sanguinosi scontri che continuano a verificarsi soprattutto nelle strade di Tripoli raccontano piuttosto di un paese ancora nell’anarchia e in mano alle milizie armate che, grazie all’appoggio determinante delle forze NATO, avevano provocato la caduta del precedente regime.

Le decine di gruppi armati formatisi sotto l’impulso dei paesi occidentali e dei loro alleati nel mondo arabo, in prima linea contro Gheddafi, si ritrovano ora con vasti arsenali a disposizione e nessuna intenzione di sottomettersi all’autorità centrale rappresentata dal Consiglio Nazionale di Transizione (CNT). Ognuna di queste milizie controlla un proprio settore nella capitale e, spesso, si fronteggiano l’un l’altra a colpi di arma da fuoco per cercare di estendere le rispettive zone di influenza. La conservazione delle armi serve anche a garantire loro uno strumento di pressione sul governo provvisorio, così da ottenere maggiori concessioni all’interno del nuovo sistema statale libico.

Lo strapotere delle milizie, conseguenza anche della struttura tribale della società libica, rischia però di gettare il paese in una sanguinosa guerra civile, come ha ammesso qualche giorno fa durante un incontro pubblico a Bengasi lo stesso presidente del CNT, Mustafa Abdel Jalil. Per stessa ammissione di quest’ultimo, i progressi fatti dalle autorità centrali con la creazione di un nuovo esercito e di una nuova forza di polizia sono molto lenti. “Non esiste sicurezza perché i combattenti non hanno consegnato le loro armi, nonostante le possibilità che abbiamo dato loro di farlo tramite i consigli locali”, ha affermato l’ex ministro della Giustizia di Gheddafi.

Gli scontri tra le milizie avvengono in genere quando i membri di un gruppo di ex ribelli sconfinano nel territorio controllato da una banda rivale, oppure quando si rifiutano di fermarsi ad un posto di blocco o ancora quando vengono arrestati. Proprio quest’ultimo motivo sembra aver scatenato il più recente conflitto tra gli appartenenti a due milizie in una delle strade più affollate di Tripoli e che ha spinto Jalil a sollevare lo spettro della guerra civile.

Secondo alcune ricostruzioni, quando martedì scorso una milizia di Tripoli ha proceduto all’arresto di alcuni combattenti di Misurata, i compagni di questi ultimi avrebbero attaccato con armi pesanti l’edificio dove erano detenuti. Un’altra testimonianza sostiene invece che le due milizie si sarebbero affrontate per il controllo dell’edificio assaltato, già sede di una unità di intelligence del vecchio regime. In seguito al confronto a fuoco, ad ogni modo, sono state uccise quattro persone.

Secondo alcune ricostruzioni, quando martedì scorso una milizia di Tripoli ha proceduto all’arresto di alcuni combattenti di Misurata, i compagni di questi ultimi avrebbero attaccato con armi pesanti l’edificio dove erano detenuti. Un’altra testimonianza sostiene invece che le due milizie si sarebbero affrontate per il controllo dell’edificio assaltato, già sede di una unità di intelligence del vecchio regime. In seguito al confronto a fuoco, ad ogni modo, sono state uccise quattro persone.

Tra gli altri episodi più gravi, va ricordato anche lo scontro tra due gruppi armati lo scorso novembre presso un ospedale di Tripoli. In seguito al dilagare delle violenze, il premier ad interim, Abdurrahim El-Keib, aveva successivamente imposto un ultimatum alle milizie, imponendo loro di lasciare la capitale entro il 20 dicembre. Nonostante lo smantellamento di numerosi check-point entro quella data, varie bande armate di ex ribelli continuano tuttavia a controllare la città.

A Tripoli le due principali milizie tuttora attive sono quelle sotto il comando dell’ex jihadista - nonché già sottoposto a “rendition” dalla CIA - Abdel Hakim Belhadj e di un suo rivale, Abdullah Naker. Altre fazioni controllano poi i punti nevralgici della capitale ed ognuna di esse riunisce gli ex ribelli provenienti da una specifica località del paese. Così, ad esempio, la milizia di Zintan è installata nell’area dell’aeroporto internazionale, mentre quella di Misurata, dopo aver lasciato il centro città, si è trasferita in una zona periferica.

Per cercare di porre fine all’anarchia, il CNT all’inizio di quest’anno ha nominato il capo di stato maggiore del nuovo esercito nazionale, una condizione che le stesse milizie avevano chiesto per acconsentire a deporre le armi ed essere assorbite nell’esercito stesso. Il generale di Misurata Yousuf al-Manqoush ha subito fatto sapere che le procedure per l’assimilazione degli ex combattenti nell’esercito sono quasi pronte e che, una volta emanate le disposizioni, le milizie dovranno decidere se adeguarsi al nuovo ordine oppure continuare a sfidare le autorità centrali col rischio di far precipitare il paese nella guerra civile.

La situazione in Libia, in ogni caso, sembra tutt’altro che promettente e il persistere delle violenze minaccia quanto meno di ritardare l’assalto alle risorse del paese per le quali lo scorso mese di marzo è stata scatenata la guerra contro Gheddafi. Il caos prodotto dalla presenza delle milizie armate a Tripoli e altrove conferma inoltre l’irresponsabilità dei governi di Washington, Parigi e Londra, i quali hanno fatto ampio affidamento su combattenti di ogni sorta per rovesciare il regime (estremisti islamici compresi), senza preoccuparsi affatto della sicurezza o dei diritti umani della popolazione libica che, ufficialmente, pretendevano di voler difendere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

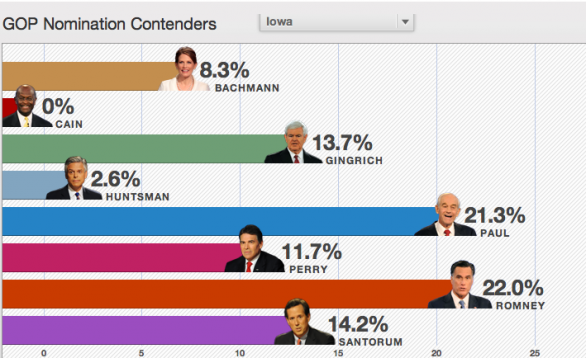

Con i consueti caucus dell’Iowa, negli Stati Uniti si è aperta la stagione delle primarie del partito repubblicano che decideranno lo sfidante di Barack Obama nelle presidenziali del prossimo novembre. In una sfida caratterizzata come sempre da un’affluenza irrisoria e da campagne milionarie, a spuntarla per una manciata di voti è stato il favorito per la nomination, l’ex governatore del Massachusetts Mitt Romney, il quale tuttavia non è stato in grado di superare le profonde perplessità che la sua candidatura suscita ancora in molti ambienti del partito.

Come avevano indicato i sondaggi della vigilia, Romney ha quindi fallito l’obiettivo di conquistare una vittoria limpida e scrollarsi di dosso i rivali più agguerriti già dalle prime battute della competizione per guardare con maggiore tranquillità agli appuntamenti futuri. Alla chiusura dei seggi nello stato del Midwest, è apparso subito chiaro che a giocarsi il primo posto sarebbero stati Romney e l’ex senatore della Pennsylvania, Rick Santorum, per quasi tutta la notte separati da pochissimi voti. Solo dopo la mezzanotte il partito repubblicano dell’Iowa ha potuto dichiarare Romney vincitore con otto voti di vantaggio sull’immediato rivale. Il primo ha alla fine collezionato 30.015 voti (24,6%), mentre Santorum si è fermato a 30.007 (24,5%).

Per Romney si tratta di una rivincita in uno Stato dove, quattro anni fa, aveva assistito all’inizio della fine delle sue speranze di conquistare la nomination repubblicana. In quell’occasione, Romney era giunto secondo dietro all’ex governatore dell’Arkansas, Mike Huckabee, dopo aver investito parecchi milioni di dollari nella competizione. Assimilata la lezione del 2008, quest’anno Romney ha invece mantenuto un basso profilo in Iowa fino a novembre, quando i sondaggi e i guai dei rivali repubblicani hanno fatto intravedere un’occasione che il suo staff ha colto al volo per intensificare l’impegno nello stato.

Dopo la rapida ascesa e l’altrettanto immediata caduta nei sondaggi di svariati candidati considerati alternativi ad un Romney non ancora completamente accettato dall’ala conservatrice del partito, nei giorni precedenti i caucus dell’Iowa era toccato a Rick Santorum godere del proprio momento di popolarità. Vero e proprio outsider nella corsa alla nomination, l’ex senatore cattolico ultra-conservatore aveva tuttavia potuto contare su una solida organizzazione nello Stato, grazie alla quale il messaggio di una campagna elettorale condotta quasi interamente su temi sociali come l’opposizione all’aborto e ai matrimoni gay - legali in Iowa da quasi tre anni - ha trovato terreno fertile tra molti elettori.

Ai caucus repubblicani dell’Iowa, infatti, partecipano tradizionalmente soprattutto i settori più retrogradi e conservatori del partito che quest’anno hanno appunto favorito in larga misura Santorum. I risultati finali, in ogni caso, dimostrano come il voto dei fondamentalisti cristiani non si sia del tutto coagulato attorno ad un unico candidato, com’era accaduto nel 2008 con Huckabee, ma si sia in parte disperso, favorendo così il successo di Romney.

L’affermazione più che stentata di quest’ultimo, d’altro canto, conferma le sue difficoltà ad affermarsi come front-runner indiscusso, soprattutto perché gli elettori più conservatori appaiono quest’anno meno disposti a turarsi il naso e a votare per un candidato relativamente moderato rispetto a quattro anni fa, quando appoggiarono John McCain. Il punto di forza di Romney rimane comunque, oltre alla netta superiorità delle risorse finanziarie a disposizione, la cosiddetta “eleggibilità”, cioè la presunta capacità di fare appello agli elettori indipendenti in un’ipotetica sfida contro Obama.

L’affermazione più che stentata di quest’ultimo, d’altro canto, conferma le sue difficoltà ad affermarsi come front-runner indiscusso, soprattutto perché gli elettori più conservatori appaiono quest’anno meno disposti a turarsi il naso e a votare per un candidato relativamente moderato rispetto a quattro anni fa, quando appoggiarono John McCain. Il punto di forza di Romney rimane comunque, oltre alla netta superiorità delle risorse finanziarie a disposizione, la cosiddetta “eleggibilità”, cioè la presunta capacità di fare appello agli elettori indipendenti in un’ipotetica sfida contro Obama.

Dietro a Romney e a Santorum (il quale difficilmente sarà in grado di tenere il passo di altri candidati meglio finanziati nelle prossime settimane) si è classificato il deputato libertario del Texas, Ron Paul, con il 21,4% dei consensi. Il 76enne candidato indipendente alla Casa Bianca nel 2008 ha beneficiato di una rete di sostenitori molto agguerrita nello Stato e, in particolare, il suo pacifismo e la contrarietà all’interventismo USA all’estero hanno fatto presa sugli elettori più giovani. Pur essendo il candidato che si batte maggiormente per un modello ultraliberista e per la riduzione estrema delle prerogative del governo, Ron Paul è attestato su posizioni che lo collocano addirittura a sinistra di Obama sui temi della sicurezza nazionale e perciò diametralmente opposte a quelle della maggior parte dei repubblicani.

I caucus dell’Iowa hanno anche fatto segnare le prime probabili vittime della corsa alla Casa Bianca del 2012, a cominciare dal governatore del Texas ed ex favorito della scorsa estate, Rick Perry. Già penalizzato da una serie di pessime figure nel corso dei dibattiti televisivi dello scorso anno, Perry ha chiuso i caucus al quinto posto con un misero 10,3%, nonostante fosse il candidato che ha speso di più nello Stato assieme a Romney. Perry ha annunciato di voler tornare in Texas per riflettere sulla sua candidatura, una dichiarazione che spesso rappresenta l’anticamera del ritiro.

Molto male è andata anche per un’altra ex beniamina dei Tea Party, la deputata del Minnesota Michele Bachmann. Gli elettori che hanno votato per lei in Iowa sono stati appena sei mila (5%) dopo che lo scorso mese di agosto aveva vinto il cosiddetto “Ames Straw Poll”, una consultazione informale tra i sostenitori repubblicani che si tiene nel campus dell’università statale dell’Iowa. Malgrado la batosta e le misere prospettive, la Bachmann aveva inizialmente promesso ai suoi sostenitori di volerrimanere in corsa, per poi decidere mercoledì di lasciare definitivamente.

Il primo appuntamento elettorale del 2012 negli Stati Uniti era atteso altresì per valutare l’impatto delle “Super PAC”, quei gruppi cioè che fanno campagna elettorale per un determinato candidato pur non potendo coordinare con quest’ultimo la loro attività di propaganda. Dietro alle Super PAC ci sono in genere ricchi finanziatori ai quali una storica sentenza della Corte Suprema del gennaio 2010 (“Citizens United contro Commissione Elettorale Federale”) ha dato facoltà di spendere in maniera illimitata senza alcun obbligo di rivelare la loro identità.

In Iowa queste Super PAC (Political Action Committee) hanno infatti speso più dei candidati stessi e a farne le spese è stato soprattutto Newt Gingrich. Dopo un’imprevista impennata nel gradimento in questo Stato, l’ex speaker della Camera è stato bersagliato da una valanga di messaggi pubblicitari negativi finanziati dalle Super PAC vicine a Mitt Romney e a Rick Perry, le quali hanno incessantemente ricordato agli elettori il suo passato di lobbista e una parcella da 1,6 milioni di dollari che aveva ricevuto dal gigante semi-pubblico dei mutui Freddie Mac per un’attività di consulenza. In seguito a questi attacchi, Gingrich è finito al quarto posto nei caucus (13,3%), anche se ha promesso battaglia nei prossimi appuntamenti elettorali.

In Iowa queste Super PAC (Political Action Committee) hanno infatti speso più dei candidati stessi e a farne le spese è stato soprattutto Newt Gingrich. Dopo un’imprevista impennata nel gradimento in questo Stato, l’ex speaker della Camera è stato bersagliato da una valanga di messaggi pubblicitari negativi finanziati dalle Super PAC vicine a Mitt Romney e a Rick Perry, le quali hanno incessantemente ricordato agli elettori il suo passato di lobbista e una parcella da 1,6 milioni di dollari che aveva ricevuto dal gigante semi-pubblico dei mutui Freddie Mac per un’attività di consulenza. In seguito a questi attacchi, Gingrich è finito al quarto posto nei caucus (13,3%), anche se ha promesso battaglia nei prossimi appuntamenti elettorali.

Gingrich è dato infatti in vantaggio in Carolina del Sud, dove le importanti primarie sono in programma il 21 gennaio. Questo Stato non sarà decisivo solo per lui, ma anche per gli altri candidati che intendono raccogliere i voti dei conservatori. Per lo stesso Romney, dato invece per sicuro vincitore nelle primarie del New Hampshire del 10 gennaio, la Carolina del Sud sarà un test importante, dal momento che qui si misurerà la sua capacità di fare appello ad una fetta dell’elettorato che nutre ancora parecchi dubbi sulla sua candidatura.

Per quanta attenzione i media d’oltreoceano abbiano dedicato alla competizione in Iowa, va detto che la partecipazione ai caucus è stata minima. Ai seggi si sono recate poco più di 120 mila persone - più o meno come nel 2008 - vale a dire appena il 4 per cento della popolazione dello Stato. Numerosi sono stati infatti gli eventi organizzati dai vari candidati nei quali erano presenti più giornalisti che sostenitori e potenziali elettori. A conferma della scarsa attenzione prestata all’evento dalla stragrande maggioranza degli abitanti, inoltre, il vincitore dei caucus, Mitt Romney, ha incassato quest’anno solo 66 voti in più rispetto al 2008, quando fu staccato di quasi dieci punti percentuali da Huckabee.

A rendere ancora più anti-democratico il processo di selezione del prossimo candidato repubblicano alla Casa Bianca è stato poi il ruolo decisivo giocato dalle enormi quantità di denaro sborsate nel corso della campagna elettorale. Secondo i dati ufficiali, i contendenti repubblicani hanno speso quest’anno in Iowa la cifra record di 12,5 milioni di dollari, ovvero più di 100 dollari per ogni voto espresso.

L’aspetto più desolante, infine, è stata la totale assenza dal dibattito politico dei reali problemi che affliggono la maggioranza degli americani costretta a fare i conti con la crisi economica in atto. I veri bisogni della massa di disoccupati, lavoratori al limite della povertà e classe media in affanno, non sono stati minimamente presi in considerazione da una schiera di candidati che si sono resi protagonisti, piuttosto, di una gara a chi prometteva più tagli alla spesa pubblica e alle tasse per quella minoranza di privilegiati di cui unicamente rappresentano gli interessi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Di fronte alla continua erosione dei diritti democratici causata dalle politiche del governo conservatore ungherese del premier Viktor Orbán, lunedì scorso la società civile e i principali partiti di minoranza del paese hanno dato vita ad una manifestazione di protesta nel cuore di Budapest. Decine di migliaia di ungheresi si sono riuniti di fronte al Teatro dell’Opera, proprio mentre all’interno andavano in scena i festeggiamenti per l’entrata in vigore della nuova Costituzione che sancisce una preoccupante concentrazione dei poteri nelle mani dell’esecutivo.

La cosiddetta “legge fondamentale” era stata approvata lo scorso mese di aprile con i soli voti del partito di governo (Fidesz), il quale può contare sui due terzi dei seggi in Parlamento grazie alla vittoria schiacciante nelle elezioni del maggio 2010 ai danni di un partito socialista ampiamente screditato. La nuova Costituzione - che toglie significativamente la parola “Repubblica” dal nome ufficiale del paese - è già stata duramente criticata anche dai vertici dell’Unione Europea e dagli Stati Uniti, preoccupati per l’evidente indebolimento dei meccanismi di controllo democratici e il venir meno della separazione dei poteri in diversi ambiti.

La manifestazione del 2 gennaio è risultata sostanzialmente pacifica, anche se ci sono stati alcuni momenti di tensione causati dalla presenza di un gruppo di appartenenti al partito di estrema destra Jobbik che ha tenuto una propria dimostrazione nelle vicinanze.

Anche se in Ungheria negli ultimi mesi ci sono già state svariate manifestazioni contro la svolta autoritaria del governo Orbán, quella di lunedì è stata la prima che ha fatto registrare una presenza così massiccia, nonché la partecipazione sia di diversi gruppi della società civile che dei partiti dell’opposizione.

I segnali di una reazione degli ungheresi alle iniziative del gabinetto sostenuto da Fidesz erano stati d’altra parte molteplici in queste settimane. Poco prima di Natale, ad esempio, parlamentari e attivisti del partito socialista (MSZP) e dei verdi (LMP) avevano cercato di bloccare l’approvazione di una nuova legge elettorale e altre misure anti-democratiche. Gli scontri seguiti con la polizia avevano portato in quell’occasione all’arresto di alcuni politici, tra cui il due volte ex primo ministro socialista Ferenc Gyurcsany.

L’ultimo giorno dell’anno, poi, di fronte al Parlamento si è svolta una manifestazione a sostegno dei giornalisti della TV pubblica ungherese, in sciopero della fame dal 9 dicembre per protestare contro la nuova legge sul controllo dei media.

Oltre alla riscrittura della costituzione, in diciotto mesi di governo il partito di centro-destra Fidesz ha intrapreso una serie di altre misure che hanno progressivamente ridotto le libertà e le garanzie democratiche in Ungheria. Le leggi promosse da Viktor Orbán, il quale è anche uno dei vice-presidenti del Partito Popolare Europeo, hanno, tra l’altro, “riformato” il sistema giudiziario dando maggiori poteri al governo nella nomina dei giudici, ristretto il campo d’azione della Corte Costituzionale, posizionato ai vertici degli organi dello stato uomini di Fidesz, sottoposto al controllo dell’esecutivo i media pubblici e privati, ridotto l’indipendenza della Banca Centrale ungherese e i poteri del suo governatore.

Proprio la legge recentemente approvata sulla Banca Centrale ha suscitato le più dure proteste di Bruxelles ed è giunta dopo i ripetuti scontri tra il governo e il governatore dello stesso istituto, Andras Simor. Il conflitto più recente è avvenuto all’inizio dell’anno attorno alla reale entità del debito pubblico ungherese. Lunedì scorso, la Banca Centrale ha reso noto le proprie cifre ufficiali, ottenute seguendo metodi di calcolo in linea con le direttive europee. In base ad essi, il debito totale del paese ammonterebbe così all’86,2 per cento del PIL ungherese, cioè ben al di sopra del tetto del 60 per cento stabilito per i membri UE.

Proprio la legge recentemente approvata sulla Banca Centrale ha suscitato le più dure proteste di Bruxelles ed è giunta dopo i ripetuti scontri tra il governo e il governatore dello stesso istituto, Andras Simor. Il conflitto più recente è avvenuto all’inizio dell’anno attorno alla reale entità del debito pubblico ungherese. Lunedì scorso, la Banca Centrale ha reso noto le proprie cifre ufficiali, ottenute seguendo metodi di calcolo in linea con le direttive europee. In base ad essi, il debito totale del paese ammonterebbe così all’86,2 per cento del PIL ungherese, cioè ben al di sopra del tetto del 60 per cento stabilito per i membri UE.

Per tutta risposta, il governo Orbán ha sostenuto che le cifre sono state ricavate con metodi “non professionali”, poiché a suo dire la Banca Centrale avrebbe calcolato il PIL in fiorini, mentre una parte significativa del debito ungherese è in valuta estera. Per il Wall Street Journal, è la prima volta che un governo ungherese critica in maniera così esplicita la Banca Centrale sulla questione della portata del debito pubblico.

Secondo il primo ministro, in ogni caso, la riforma della Banca Centrale, la nuova Costituzione e le altre leggi adottate dal suo governo, oltre ad essere il mantenimento del programma elettorale di Fidesz, segnano la fine di una necessaria transizione “democratica” nel paese, iniziata nel 1989 con la caduta del regime stalinista.

Non così sembrano pensarla, invece, la comunità internazionale e la gran parte dei cittadini ungheresi che assistono pressoché impotenti allo smantellamento di un sistema democratico nel cuore dell’Europa. Secondo un sondaggio condotto durante la prima metà di dicembre dall’ungherese Szonda Ipsos, il gradimento di Fidesz è infatti crollato al 18 per cento, dal 42 per cento registrato un anno e mezzo fa.

Nonostante la perdita di consensi, Fidesz rimane la prima formazione politica in Ungheria, grazie soprattutto al discredito dei partiti dell’opposizione (i socialisti sono attestati su un misero 11 per cento). Questi numero disegnano una realtà desolante, nella quale la maggioranza degli ungheresi non si sente rappresentata da nessuna forza politica e che contribuisce a spiegare la pericolosa deriva autoritaria in atto in questo paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dal suo ritiro natalizio alle Hawaii, l’ultimo giorno del 2011 il presidente Obama ha posto la propria firma su un nuovo pacchetto di sanzioni economiche nei confronti dell’Iran che contiene le misure più dure e provocatorie finora adottate dagli Stati Uniti nel tentativo di rovesciare il regime di Teheran con il pretesto della questione nucleare. A quello che viene considerato come un vero e proprio atto di guerra, la Repubblica Islamica ha subito risposto con una serie di annunci bellicosi che confermano come l’ulteriore innalzamento delle tensioni tra i due paesi rischi di scatenare una nuova devastante guerra in Medio Oriente.

La legge che colpisce la già fragile economia dell’Iran era stata inserita dal Congresso nel bilancio da 662 miliardi di dollari del Pentagono e prevede misure punitive per le istituzioni finanziarie che intrattengono rapporti d’affari con la Banca Markazi, cioè la banca centrale iraniana. Le nuove sanzioni intendono colpire il settore chiave dell’economia di questo paese, quello dell’export petrolifero, la cui gestione finanziaria è affidata appunto alla banca centrale. In sostanza, chiunque decidesse di continuare ad intrattenere rapporti con la Banca Markazi potrebbe essere escluso interamente dal sistema economico americano.

La Casa Bianca potrà applicare la legge con una certa flessibilità, più che altro per cercare di evitare un’eccessiva impennata del prezzo del greggio e i conseguenti effetti negativi sull’economia mondiale. Secondo il testo del provvedimento, infatti, il presidente potrà decidere su eventuali eccezioni nel caso dovesse causare rischi per l’economia o per la sicurezza nazionale americana. In ogni caso, le disposizioni più penalizzanti per l’Iran - come quelle che colpiscono le forniture di petrolio iraniano destinate a governi stranieri - entreranno in vigore non prima di sei mesi, mentre le altre saranno operative in 60 giorni, tra cui quelle relative agli scambi di prodotti petroliferi gestiti da banche private.

Fino a poche settimana fa, la Casa Bianca appariva in realtà contraria a qualsiasi misura volta a colpire la banca centrale iraniana. Quando però il Congresso ha deciso di forzare la mano approvando le nuove sanzioni, Obama ha ritenuto inopportuno mostrare segni di debolezza nel pieno della campagna elettorale per la rielezione alla presidenza. Per fronteggiare gli attacchi già sferrati da quasi tutti i candidati alla nomination repubblicana sul fronte dei rapporti con l’Iran, l’amministrazione democratica ha anzi annunciato che sono già allo studio ulteriori sanzioni per il prossimo futuro.

Comprensibilmente, questa sorta di embargo sul petrolio è stata accolta con rabbia a Teheran, da dove ancora prima della firma definitiva di Obama era arrivata la minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, il tratto di mare che collega il Golfo Persico con quello di Oman e da cui transita quotidianamente un quinto delle forniture mondiali di greggio (circa 17 milioni di barili). Alla minaccia iraniana gli Stati Uniti hanno a loro volta prospettato la possibilità di intraprendere contro la Repubblica Islamica azioni militari punitive, incoraggiate più o meno apertamente dalla gran parte della stampa d’oltreoceano, pronta come sempre a sottolineare la presunta pericolosità e il potenziale destabilizzante del regime iraniano.

Anche senza considerare le guerre di aggressione scatenate contro Afghanistan, Iraq e Libia, a ben vedere, sono piuttosto gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente ad essersi resi protagonisti di ripetute provocazioni nei confronti dell’Iran. Basti pensare - solo per limitarsi ad alcuni degli episodi noti pubblicamente - ai tentativi di sabotaggio tramite l’istallazione di virus (Stuxnet e altri) nei sistemi informatici che gestiscono il programma nucleare iraniano, alle esplosioni presso installazioni missilistiche, agli assassini mirati di scienziati e accademici attivi in ambito nucleare o, ancora, all’utilizzo di droni per sorvolare illegalmente lo spazio aereo iraniano.

Anche senza considerare le guerre di aggressione scatenate contro Afghanistan, Iraq e Libia, a ben vedere, sono piuttosto gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente ad essersi resi protagonisti di ripetute provocazioni nei confronti dell’Iran. Basti pensare - solo per limitarsi ad alcuni degli episodi noti pubblicamente - ai tentativi di sabotaggio tramite l’istallazione di virus (Stuxnet e altri) nei sistemi informatici che gestiscono il programma nucleare iraniano, alle esplosioni presso installazioni missilistiche, agli assassini mirati di scienziati e accademici attivi in ambito nucleare o, ancora, all’utilizzo di droni per sorvolare illegalmente lo spazio aereo iraniano.

I segnali di apertura da parte di Teheran per risolvere la questione del nucleare sono stati inoltre puntualmente ignorati dagli Stati Uniti. L’ultimo in ordine di tempo è proprio del 31 dicembre scorso, quando il capo dei negoziatori iraniani per il nucleare, Saeed Jalili, ha notificato formalmente al cosiddetto gruppo dei 5+1 (USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania) la propria richiesta di aprire un nuovo round di colloqui, dopo che l’ultimo, andato in scena a Istanbul nel gennaio 2010, si era concluso con un nulla di fatto.

Gli effetti delle ripetute sanzioni internazionali stanno d’altra parte avendo pesanti conseguenze sull’economia dell’Iran. La situazione per Teheran rischia addirittura di peggiorare da qui a qualche settimana, dal momento che l’Unione Europea - al cui interno alcuni paesi sono i principali destinatari del petrolio iraniano - sta valutando anch’essa la possibilità di bloccare l’acquisto del greggio estratto nel territorio della Repubblica Islamica.

In questo scenario, un regime messo sempre più alle corde ha lanciato negli ultimi giorni anche segnali meno pacifici, che verranno sfruttati da Washington per aumentare le pressioni su Teheran. Nella giornata di domenica, la marina iraniana ha testato un missile terra-aria di medio raggio nel corso di un’esercitazione militare iniziata il 24 dicembre scorso nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz. Il giorno successivo è stata la volta poi di altri missili “Qader” a lunga gittata. Sempre il primo gennaio, infine, l’agenzia nucleare iraniana ha annunciato di aver prodotto per la prima volta del combustibile nucleare - il cui acquisto sul mercato internazionale è vietato all’Iran a causa delle sanzioni - che verrà utilizzato a scopo medico e per la produzione di energia.

Come noto, gli Stati Uniti continuano ad accusare Teheran di voler giungere alla costruzione di un’arma nucleare. Per rafforzare la propria tesi, Washington può contare sulla collaborazione dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) e del suo docile direttore, Yukiya Amano, ben disposti e fabbricare dubbie prove dell’esistenza di un programma nucleare a scopi militari in Iran, come quelle contenute nel rapporto pubblicato lo scorso novembre e basato quasi esclusivamente su informazioni fornite dalle agenzie d’intelligence occidentali e di Israele.

Come noto, gli Stati Uniti continuano ad accusare Teheran di voler giungere alla costruzione di un’arma nucleare. Per rafforzare la propria tesi, Washington può contare sulla collaborazione dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) e del suo docile direttore, Yukiya Amano, ben disposti e fabbricare dubbie prove dell’esistenza di un programma nucleare a scopi militari in Iran, come quelle contenute nel rapporto pubblicato lo scorso novembre e basato quasi esclusivamente su informazioni fornite dalle agenzie d’intelligence occidentali e di Israele.

L’atteggiamento di Washington verso l’Iran ha come vero obiettivo il cambio di regime a Teheran e si inserisce in una strategia tesa ad allargare l’influenza americana in tutto il Medio Oriente, a scapito principalmente di Russia e Cina. Il tentativo di scardinare l’asse anti-americano, di cui la Repubblica Islamica rappresenta il pilastro principale, passa poi anche attraverso la Siria e l’Iraq.

Per quanto riguarda la Siria, gli USA sono in prima linea per provocare la caduta del regime di Assad (principale alleato dell’Iran nel mondo arabo) e sostituirlo con un nuovo governo sunnita meglio disposto verso i propri interessi e quelli degli alleati nella regione (Arabia Saudita, Turchia, Giordania). In Iraq, invece, gli Stati Uniti si stanno adoperando per sganciare da Teheran il governo guidato dal premier sciita Maliki, cercando di promuovere i rappresentanti della minoranza sunnita nel paese che fu di Saddam Hussein.

Parallelamente, l’accerchiamento dell’Iran prosegue con lo spiegamento di truppe americane smobilitate dall’Iraq nelle varie autocrazie sunnite del Golfo Persico, la cui militarizzazione procede senza soste grazie alle forniture di armamenti a stelle e strisce. Della scorsa settimana è ad esempio la conferma da parte dell’amministrazione Obama della vendita di armi all’Arabia Saudita per il valore di 30 miliardi di dollari.

Una politica, quella statunitense in Medio Oriente, che rischia così ancora una volta di destabilizzare l’intera area e di innescare un conflitto internazionale dalle conseguenze catastrofiche.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Inviare sms di auguri nelle prime ore del nuovo anno, se non allo scoccare della mezzanotte stessa, fa parte ormai delle consuetudini moderne. O meglio, è un’abitudine che ha quasi sostituito ogni altro tipo di scambio di auguri. Perché Capodanno è una di quelle notti in cui è d’obbligo essere chissà dove a festeggiare in allegria, e condividere un attimo di divertimento o un momento di gioia con chi non si trova accanto a noi è diventato uno dei tratti fondamentali di questa ricorrenza.

E allora, come tutti gli anni, ci si trova a combattere con linee intasate e messaggi che partono e arrivano in ritardo, o - nella peggiore delle ipotesi - che non arriveranno mai. Ma poco importa, perché la condivisione virtuale di un momento piacevole fa parte ormai del nostro stile di vita ed esprime il tipo di rapporti umani verso cui tende la società contemporanea, una sorta di essere sempre vicini e presenti, ma in maniera poco impegnativa. E a volte, forse, non ci si rende conto delle enormi proporzioni che il fenomeno sta assumendo.

Un sondaggio condotto in Germania da Bitkom, l'associazione delle aziende telematiche, ha rivelato che, per la notte di San Silvestro, il 39% dei tedeschi è ricorso ai classici messaggini di auguri di buon anno, sms che sono stati inviati a cavallo della mezzanotte.

A sfidare il far west delle linee intasate con chiamate vocali è stato invece il 71% dei cittadini, mentre soltanto il 35% si è affidato al buon vecchio metodo dei biglietti di auguri cartacei: meno live, ma più impegnativi e di sostanza. C’è stato anche un buon 14% che si è accontentato di postare i propri “sentiti” auguri in social network e blog, mentre il 9% ha utilizzato opzioni particolari dai propri cellulari, quali app, mms e così via.

Ma a intimidire le società telefoniche tedesche (e i pensatori di tutto il mondo) non sono state le sopraindicate percentuali, bensì il numero di sms che i tedeschi hanno fatto circolare la notte di San Silvestro. In un recente articolo, il quotidiano Sueddeutsche Zeitung aveva prospettato per la sola notte di San Silvestro un traffico di ben 310 milioni di messaggi, solo in Germania, per una popolazione di quasi 82 milioni di cittadini.

Un numero spaventoso, che apre gli occhi sull’entità reale del fenomeno: stimare il numero esatto di sms inviati in tutto il mondo è difficile, se non impossibile, ma partendo dal dato del paese teutonico ci si può fare un’idea. Miliardi e miliardi di sms spediti in una sola notte: una difficoltà estrema per le compagnie telefoniche e un terno al lotto per gli utenti.

Ed è proprio a questo punto che si tocca l’apice dell’assurdità: nella nota che accompagna il suo studio, Bitkom offriva agli utenti dei consigli per evitare la panne dell’ora di punta e del traffico della mezzanotte 2011/ 2012.

Ed è proprio a questo punto che si tocca l’apice dell’assurdità: nella nota che accompagna il suo studio, Bitkom offriva agli utenti dei consigli per evitare la panne dell’ora di punta e del traffico della mezzanotte 2011/ 2012.

Consigli che, inutile dirlo, tolgono ogni poesia a quel tanto ostentato bisogno di condividere virtualmente un momento di gioia, svelandolo in tutto il suo convenzionalismo. Innanzitutto Bitkom suggeriva di preparare in anticipo dei modelli di sms, di salvarli nella memoria del cellulare e di inviarli poco prima della mezzanotte ai propri cari.

Se un modello può andare bene per più destinatari, allora l’associazione invita a prepararsi delle liste di amici o parenti per velocizzare anche il processo d’invio multiplo: basta cliccare un pulsante per inviarne diversi.

Ma l’accorgimento più significativo veniva dato a chi non vuole l’impiccio di interrompere i festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte: diversi gestori di posta elettronica virtuale offrono la possibilità di programmare l’invio di sms in anticipo. Sms, quindi, programmati, slegati dall’attimo e dalla condivisione e che diventano pura abitudine e conformismo.

Avranno seguito i consigli? Inutile interrogarsi: tali consigli, purtroppo, riproducono in maniera indiretta la vera realtà del fenomeno. Perché i messaggini di Capodanno raggiungono i destinatari designati senza particolare impegno emotivo. Danno l’illusione di un’amicizia, di un amore, di un sentimento sincero laddove, in realtà, non c’è che un obbligo di forma.

L’importanza di un rapporto si misura sull’effettiva vicinanza in un momento di puro piacere come il Capodanno, perché il contatto fisico presuppone anche un impegno vero, mentre l’invio di un sms ha la stessa sostanza di un rapporto coltivato via facebook: intenso sì, ma senza vincoli concreti perché può non interferire con la realtà.

E allora non ci resta che prendere atto di un’usanza, quella degli sms di Capodanno, che va a inserirsi tra i convenevoli virtuali e quasi obbligati. Gli auguri di Capodanno esprimono il bisogno di essere sempre presenti e vicini a qualcuno senza mettersi in gioco davvero. Miliardi e miliardi di sms per un’abitudine che assomiglia, sempre di più a una farsa.