- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

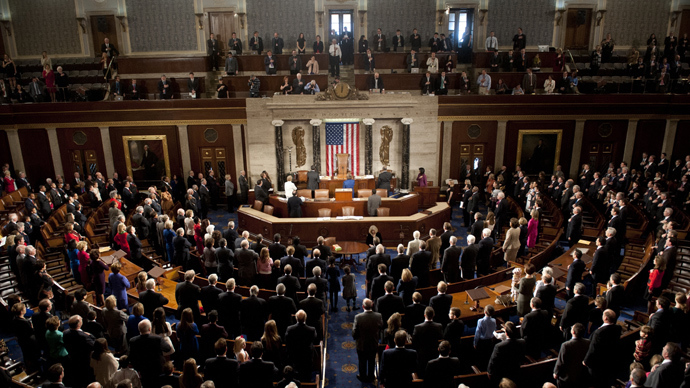

Dimostrando un senso dell’umorismo probabilmente involontario, in una nota ufficiale inviata alla stampa nel fine settimana, l’ufficio per le pubbliche relazioni dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana (NSA) ha affermato che “i membri del Congresso godono dello stesso diritto alla privacy di qualsiasi cittadino degli Stati Uniti”. La comunicazione è giunta in risposta ad una semplice domanda rivolta alla NSA dal senatore indipendente del Vermont, Bernie Sanders, per sapere se anche i rappresentanti del potere legislativo siano sotto sorveglianza dell’agenzia con sede a Fort Meade, nel Maryland.

La richiesta del senatore autodefinitosi “socialista” e che si schiera generalmente con i colleghi democratici al Senato era scaturita dalla recente sentenza di un giudice federale del District of Columbia che aveva giudicato incostituzionali i programmi di intercettazione di massa dei metadati telefonici condotti dalla NSA.

Riferendosi direttamente al direttore di questa agenzia, generale Keith Alexander, il senatore Sanders chiedeva rassicurazioni sull’eventuale attività di spionaggio ai danni del Congresso, definendo come spionaggio la “raccolta di metadati relativi alle conversazioni effettuate da telefoni ufficiali o personali, al contenuto dei siti web visitati o alle e-mail inviate”.

La NSA ha atteso un giorno per fornire una risposta preliminare che ha di fatto eluso la domanda, ricordando che l’autorità di “raccogliere dati relativi ai ‘segnali di intelligence’ prevede procedure volte a proteggere la privacy dei cittadini americani”. Inoltre, prosegue il comunicato ufficiale, “la NSA collabora nella piena trasparenza con il Congresso”, con il quale “l’interazione è stata estensiva prima e dopo le rivelazioni [di Edward Snowden] apparse sulla stampa a partire dallo scorso mese di giugno”.

La NSA, senza rispondere dunque alla domanda di Sanders, ha poi fatto sapere che la lettera è in fase di valutazione, aggiungendo infine l’affermazione citata in precedenza, cioè che i membri del Congresso possono contare sullo stesso livello di privacy garantito al resto della popolazione.

Dal momento che le rivelazioni di questi mesi hanno mostrato come ogni telefonata o comunicazione elettronica negli Stati Uniti sia virtualmente intercettata, è praticamente certo che deputati e senatori americani siano anch’essi costantemente sorvegliati.

Dal momento che le rivelazioni di questi mesi hanno mostrato come ogni telefonata o comunicazione elettronica negli Stati Uniti sia virtualmente intercettata, è praticamente certo che deputati e senatori americani siano anch’essi costantemente sorvegliati.

Sul blog on-line The Switch del Washington Post, il giornalista Brian Fung ha tratto le dovute conclusioni dalla risposta “rivelatrice” dell’agenzia di Fort Meade. Visto cioè che “i membri del Congresso sono trattati allo stesso modo degli altri americani, allora la NSA tiene sotto controllo anche ogni singola chiamata che essi effettuano”. I motivi della sorveglianza dei politici possono essere molteplici, a cominciare dal ricatto e l’intimidazione verso deputati o senatori che appoggiano misure per limitare l’onnipotenza della NSA.

Lo stesso atteggiamento evasivo nei confronti del Congresso qualche mese fa lo aveva tenuto, tra gli altri, anche il ministro della Giustizia, Eric Holder, il quale durante un’audizione aveva risposto ad una domanda simile a quella del senatore Sanders, in quell’occasione posta dal collega repubblicano Mark Kirk, affermando soltanto che la NSA “non aveva tra i suoi fini” quello di spiare i membri dell’organo legislativo statunitense.

Nella sua lettera, Sanders intendeva ricevere rassicurazioni non solo sui colleghi parlamentari ma anche su tutti gli altri rappresentanti eletti dagli americani. La mancata risposta della NSA appare dunque particolarmente inquietante, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate mesi fa da Snowden, nelle quali ipotizzava che l’agenzia per cui aveva lavorato era in grado, ad esempio, di intercettare e leggere le e-mail personali dello stesso presidente Obama se avesse disposto del suo indirizzo di posta elettronica.

Come hanno ricordato alcuni siti di informazione alternativa negli Stati Uniti, molti membri del Congresso denunciarono duramente nel 2006 come una violazione della separazione dei poteri prevista dalla Costituzione una vicenda che aveva sollevato interrogativi simili a quelli odierni, vale a dire la perquisizione da parte dell’FBI dell’ufficio del deputato democratico della Louisiana, William Jefferson. Quest’ultimo era al centro di un’indagine di corruzione e si era visto sequestrare dagli agenti federali svariati documenti senza l’emissione di un mandato di un tribunale.

Nel caso di Sanders e dell’indiretta ammissione della NSA che l’intero Congresso, così come il resto degli americani, è tenuto sotto sorveglianza in violazione del Quarto Emendamento alla Costituzione, non è finora giunta alcuna reazione sdegnata da Washington. Anzi, il deputato repubblicano di New York, Peter King, in un’apparizione televisiva su Fox News nel fine settimana ha addirittura rimproverato il senatore Sanders per avere osato chiedere rassicurazioni alla NSA. Per il deputato King, inoltre, quest’ultima agenzia sarebbe tenuta a spiare i membri del Congresso, “nel caso comunicassero con un leader di al-Qaeda in Iraq o in Afganistan”.

Anzi, il deputato repubblicano di New York, Peter King, in un’apparizione televisiva su Fox News nel fine settimana ha addirittura rimproverato il senatore Sanders per avere osato chiedere rassicurazioni alla NSA. Per il deputato King, inoltre, quest’ultima agenzia sarebbe tenuta a spiare i membri del Congresso, “nel caso comunicassero con un leader di al-Qaeda in Iraq o in Afganistan”.

Le rivelazioni dei programmi di sorveglianza della NSA, in ogni caso, stanno spingendo il governo americano a valutare alcuni provvedimenti di facciata per placare il malcontento diffuso tra la popolazione nei confronti di strumenti da autentico stato di polizia.

La Casa Bianca in questi giorni ha fatto ad esempio sapere che il presidente Obama intende consultarsi con i vertici dell’intelligence e i leader del Congresso per avviare un processo di “revisione” delle prerogative della NSA, con l’obiettivo dichiarato di “rassicurare gli americani che la loro privacy non viene violata”. In altre parole, i programmi di sorveglianza illegali e incostituzionali non verranno aboliti, bensì saranno tutt’al più implementate lievi modifiche per dare l’impressione che le procedure di controllo sulle attività di intelligence rispettano le formalità democratiche.

Il presidente starebbe infatti studiando le raccomandazioni appena espresse da una speciale commissione “indipendente” da egli stesso nominata per porre un freno alla NSA. Tra le iniziative allo studio, che nulla farebbero per ristabilire la pienezza dei diritti costituzionali, c’è la conservazione e l’analisi dei metadati telefonici da parte delle compagnie di telecomunicazioni private e non più da parte dell’NSA, nonché la nomina di un rappresentante teorico della difesa durante i procedimenti di fronte al Tribunale per la Sorveglianza dell’Intelligence Straniera (FISC), l’organo che autorizza in segreto le richieste di intercettazione delle agenzie governative.

A spiegare meglio le intenzioni del governo nel gestire questo processo di “revisione” è però un’altra raccomandazione della già citata commissione, da tempo fatta propria dagli stessi vertici dell’intelligence a stelle strisce. Essa consiste cioè in una “riforma” del sistema con cui viene stabilito l’accesso al materiale top secret da parte dei dipendenti delle agenzie federali e dei loro contractor, così da impedire in futuro altre fughe di notizie o sottrazioni di documenti che mostrino la virtuale abrogazione dei più fondamentali diritti democratici negli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Affrontando pubblicamente la crisi in Iraq, dove il governo centrale del premier Maliki sta combattendo milizie integraliste sunnite nella provincia occidentale di Anbar, qualche giorno fa il segretario di Stato americano, John Kerry, oltre ad escludere il ritorno nel paese mediorientale di soldati USA, ha definito quella in corso come una battaglia che appartiene esclusivamente agli iracheni.

Il riesplodere del caos in Iraq, tuttavia, è precisamente il risultato nefasto delle politiche statunitensi in Medio Oriente, dove il riallineamento strategico perseguito da Washington in seguito all’esplosione della cosiddetta “Primavera araba” è stato caratterizzato da confusione e cambi di alleanze, producendo tensioni e instabilità che rischiano di incendiare ulteriormente l’intera regione.

In maniera singolare, la lettura dei fatti di questi mesi in Medio Oriente da parte di media e commentatori ufficiali in Occidente ha messo l’accento su un presunto “disimpegno” degli Stati Uniti da quest’area del globo che avrebbe favorito forze centrifughe, principalmente tramite il propagarsi dell’influenza di formazioni fondamentaliste, i cui effetti si possono osservare in Siria così come in Libano e, appunto, in Iraq.

Il New York Times, ad esempio, nei primi giorni dell’anno ha attribuito ad un “vuoto di potere” in Medio Oriente il dilagare di gruppi integralisti, mentre in modo relativamente più velato il Financial Times ha lasciato intendere che la mancata aggressione americana ai danni del regime di Bashar al-Assad ha favorito il prevalere delle milizie sunnite in Siria e la conseguente emarginazione delle forze di opposizione secolari o moderate, contribuendo ad allargare il conflitto.

Per altri, ancora, la spirale di violenza che sta attraversano il Medio Oriente sarebbe invece dovuta soprattutto allo scontro tra Iran e Arabia Saudita, la cui tradizionale rivalità è stata inasprita dalla marcia indietro dell’amministrazione Obama sulla Siria e dall’accordo temporaneo sul nucleare di Teheran siglato a fine novembre. Il ricorso da parte di ognuno di questi due paesi ad un’agenda settaria per destabilizzare le zone di influenza del rispettivo rivale si innesterebbe poi sulle secolari divisioni che caratterizzano l’universo musulmano, principalmente tra sciiti e sunniti. A ben vedere, in realtà, le ragioni delle varie crisi in atto sono in larghissima misura riconducibili ad una spiegazione che ha a che fare con i tentativi da parte degli Stati Uniti di esercitare la propria egemonia su tutta la regione, alleandosi di volta in volta con forze e regimi che garantiscano i loro interessi ed aiutino a mettere all’angolo i rivali di turno. Un’eventuale intervento militare in Siria, poi, avrebbe fatto ben poco per stabilizzare il Medio Oriente, mentre avrebbe al contrario contribuito ad aggravare notevolmente la situazione, trascinando con ogni probabilità nel conflitto le altre potenze regionali.

A ben vedere, in realtà, le ragioni delle varie crisi in atto sono in larghissima misura riconducibili ad una spiegazione che ha a che fare con i tentativi da parte degli Stati Uniti di esercitare la propria egemonia su tutta la regione, alleandosi di volta in volta con forze e regimi che garantiscano i loro interessi ed aiutino a mettere all’angolo i rivali di turno. Un’eventuale intervento militare in Siria, poi, avrebbe fatto ben poco per stabilizzare il Medio Oriente, mentre avrebbe al contrario contribuito ad aggravare notevolmente la situazione, trascinando con ogni probabilità nel conflitto le altre potenze regionali.

Almeno da un decennio a questa parte, tutte le scelte fatte allo scopo di allargare la propria influenza in Medio Oriente si sono in ogni caso mostrate fallimentari per gli USA e i risultati attribuibili sia all’amministrazione repubblicana “neo-con” di George W. Bush che a quella teoricamente “liberal” di Barack Obama sono oggi sotto gli occhi di tutti.

A scatenare il conflitto in Siria è stato così l’appoggio a forze ultra-reazionarie spesso affiliate al terrorismo internazionale, utilizzate dagli USA e dai loro alleati come avanguardie per la rimozione di un regime la cui importanza strategica è legata al rapporto privilegiato che conserva con l’Iran.

Come già accaduto nel 2011 in Libia, il calcolo statunitense di puntare su gruppi integralisti altrove denunciati come nemici giurati ha prodotto conseguenze disastrose. In Siria sono infatti giunti guerriglieri provenienti da tutto il Medio Oriente e dall’Europa che hanno devastato il paese per poi esportare il conflitto nei vicini Libano e Iraq, trasformandosi un una minaccia anche per coloro che avevano inizialmente promosso la rivolta.

L’organizzazione legata al al-Qaeda che in questi giorni sta combattendo contro l’esercito di Baghdad in località come Falluja o Ramadi - lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria - è un prodotto indigeno iracheno, imbaldanzito però dai successi raccolti oltre il confine occidentale grazie soprattutto al sostegno più o meno diretto ricevuto dagli stessi Stati Uniti e dai loro partner mediorientali.

Sempre nel caso dell’Iraq, inoltre, il malcontento che si traduce talvolta in aperta simpatia per la ribellione armata contro il governo centrale sciita è il prodotto dei metodi sempre più autoritari volti a discriminare la minoranza sunnita messi in atto da un regime installatosi al potere proprio grazie all’invasione americana e alla deposizione di Saddam Hussein. Il caso dell’Iraq offre poi l’opportunità di evidenziare ancora una volta l’apparente schizofrenia e pericolosità della politica estera di Washington in relazione al Medio Oriente. Mentre, da un lato, il segretario di Stato Kerry sta offrendo l’aiuto americano al governo iracheno del premier Maliki per reprimere una rivolta guidata da gruppi terroristi sunniti da egli stesso definiti come “gli attori più pericolosi della regione”, questi ultimi sono di fatto difesi dagli Stati Uniti in Siria, dove al regime di Assad viene chiesto di mettere fine ai bombardamenti in corso contro i “ribelli” nella città di Aleppo.

Il caso dell’Iraq offre poi l’opportunità di evidenziare ancora una volta l’apparente schizofrenia e pericolosità della politica estera di Washington in relazione al Medio Oriente. Mentre, da un lato, il segretario di Stato Kerry sta offrendo l’aiuto americano al governo iracheno del premier Maliki per reprimere una rivolta guidata da gruppi terroristi sunniti da egli stesso definiti come “gli attori più pericolosi della regione”, questi ultimi sono di fatto difesi dagli Stati Uniti in Siria, dove al regime di Assad viene chiesto di mettere fine ai bombardamenti in corso contro i “ribelli” nella città di Aleppo.

Gli effetti collaterali delle manovre statunitensi in Medio Oriente sono evidenti infine anche dalla crescente diffidenza di alleati tradizionali come Arabia Saudita e Turchia, le cui reazioni stanno producendo ulteriori tensioni. L’attacco militare abortito contro la Siria nel mese di settembre e il successivo riavvicinamento di Washington a Teheran sono stati accolti duramente a Riyadh, dove i timori per un’emarginazione nella regione e la perdita di influenza a tutto favore dell’Iran si sono espressi in una serie di dichiarazioni a dir poco polemiche nei confronti dell’amministrazione Obama, nonché nel gesto clamoroso di rifiutare un seggio provvisorio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il governo islamista del premier Erdogan in Turchia, invece, è stato fortemente penalizzato dalla decisione americana sia di rallentare il processo di destabilizzazione di Assad in Siria - che Ankara appoggiava entusiasticamente - sia di ritirare il proprio appoggio al nuovo governo dei Fratelli Musulmani in Egitto. Nel paese nord-africano, infatti, dopo essere stati costretti a liquidare Mubarak di fronte alle oceaniche manifestazioni di piazza del 2011, gli americani avevano finito per trovare un partner relativamente affidabile nel presidente Mohamed Mursi e nel movimento a cui egli appartiene.

Questa svolta degli USA era stata gradita dalla Turchia - al cui sistema il nuovo regime egiziano si ispirava - ma aveva sollevato le ire saudite, anche se le parti sono poi tornate ad invertirsi quando Washington nel luglio scorso ha avallato il colpo di stato al Cairo delle forze armate per bloccare sul nascere una seconda rivoluzione scatenata dalle politiche sempre più impopolari del presidente Mursi.

I conflitti riesplosi nell’area mediorientale non possono quindi essere ricondotti ad un fantomatico “disimpegno” degli Stati Uniti o al loro “abbandono” di una regione tuttora strategicamente fondamentale. A produrre instabilità e violenze sono piuttosto le manovre imperialiste di una leadership, come quella attuale a Washington, del tutto inadeguata a far fronte al proprio inevitabile declino sullo scacchiere internazionale e a costruire un modello stabile di governance in Medio Oriente che salvaguardi i propri interessi in presenza di mutate condizioni socio-economiche e di nuovi attori che minacciano gli equilibri consolidati.

In questa prospettiva, il vero banco di prova di una politica mediorientale finora quasi del tutto fallimentare sarà l’Iran, oggetto dell’ennesima inversione di rotta della diplomazia USA in questi anni. Un’eventuale pacificazione con Teheran testerebbe definitivamente i rapporti più profondi di Washington con i suoi principali punti di riferimento nella regione - Israele e Arabia Saudita - rappresentando, in caso di successo, un passo avanti decisivo nel tentativo di stabilizzare il Medio Oriente, a sua volta requisito fondamentale perché gli Stati Uniti possano finalmente concentrarsi sulla cosiddetta “svolta” asiatica e la crescente rivalità planetaria con la Cina.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I membri della più importante organizzazione sindacale dell’impianto della Boeing di Everett, nei pressi di Seattle, hanno dovuto accettare una proposta di contratto del colosso aerospaziale con pesanti concessioni per assicurarsi la costruzione nel prossimo decennio del nuovo aeromobile commerciale 777X. Il prolungamento di un contratto che sarebbe scaduto solo fra due anni era già stato nettamente respinto a novembre ma un altro voto è stato forzato qualche giorno fa in seguito alle enormi pressioni della compagnia, dei media, dei politici locali e degli stessi vertici sindacali.

L’annuncio dei risultati nella sede locale dell’International Association of Machinists (IAM) nella giornata di venerdì è stato accolto con stupore e rabbia da molti iscritti, alcuni dei quali hanno apertamente accusato di brogli i dirigenti sindacali. Degli oltre 32 mila membri della IAM di Everett, circa 24 mila avrebbero votato sulla nuova proposta e i favorevoli sarebbero stati appena il 51 per cento.

Il voto è stato organizzato deliberatamente durante il periodo natalizio per lasciare meno tempo possibile ai lavoratori per studiare il contratto e organizzare un’eventuale opposizione. Molti iscritti, inoltre, non hanno partecipato alla consultazione perché ancora fuori città per le vacanze.

I meccanici della Boeing sono da mesi sottoposti al ricatto della loro azienda, che aveva minacciato di portare la produzione del 777X in un altro stato americano meno sindacalizzato, come già fatto ad esempio con il 787 Dreamliner, realizzato in South Carolina. Dopo il voto dello scorso novembre a Everett, una ventina di stati si erano offerti per ospitare il nuovo progetto della Boeing, mettendo a disposizione agevolazioni fiscali e una manodopera a basso costo e con pochi o nessun diritto da rispettare.

Tra le principali concessioni richieste e ottenute nell’impianto che sorge nell’area di Puget Sound spicca la sostanziale eliminazione dei piani pensionistici offerti dalla compagnia e il passaggio ad una soluzione contributiva che graverà pesantemente sulle spalle dei lavoratori. Inoltre, per questi ultimi aumenteranno i costi dell’assistenza sanitaria, verranno virtualmente neutralizzati gli aumenti di stipendio e saranno proibiti gli scioperi per un decennio.

Alla vigilia del voto di novembre, poi, lo stato di Washington aveva approvato una serie di sgravi fiscali ad hoc per la Boeing pari a 8,7 miliardi di dollari in trent’anni e varie altre iniziative come lo stanziamento di 8 milioni per la formazione dei lavoratori nel settore aero-spaziale e norme più semplici per la realizzazione di progetti industriali in questo ambito. Per convincere i membri del sindacato ad approvare il nuovo contratto che resterà in vigore fino al 2024, l’azienda ha aggiunto un bonus una tantum di 5 mila dollari da erogare a ciascun dipendente nel 2020 a quello di 10 mila dollari previsto nel 2016 e già offerto a novembre. Infine, è stata stralciata la richiesta di allungare il periodo previsto per il raggiungimento del livello massimo di retribuzione da 6 a 16 anni.

Per convincere i membri del sindacato ad approvare il nuovo contratto che resterà in vigore fino al 2024, l’azienda ha aggiunto un bonus una tantum di 5 mila dollari da erogare a ciascun dipendente nel 2020 a quello di 10 mila dollari previsto nel 2016 e già offerto a novembre. Infine, è stata stralciata la richiesta di allungare il periodo previsto per il raggiungimento del livello massimo di retribuzione da 6 a 16 anni.

A pesare sull’esito finale del voto di venerdì è stata in buona parte la propaganda dei giornali locali e nazionali che hanno dato voce a quelle sezioni del business e della politica che raccomandavano ai lavoratori di “scendere a compromessi per il loro futuro” e quello delle prossime generazioni nello Stato di Washington.

Le minaccie di un futuro fatto di devastazione economica e disoccupazione, assieme alla consapevolezza che una nuova opposizione alla proposta della Boeing non sarebbe stata seguita dalla mobilitazione dei lavoratori americani in loro appoggio bensì dall’isolamento proprio ad opera degli stessi sindacati, hanno fatto il resto, consegnando all’azienda una vittoria cruciale.

L’atteggiamento degli stessi leader sindacali nelle scorse settimane è apparso particolarmente insidioso e significativo del ruolo svolto dalle loro organizzazioni. Come era già accaduto nella consultazione di novembre, di fronte alla netta opposizione della maggioranza degli iscritti, i dirigenti locali della IAM sono stati costretti a rompere con i leader nazionali e a manifestare la loro contrarietà ufficiale alla proposta di contratto. Questi ultimi, tuttavia, non hanno fatto nulla per impedire o boicottare il nuovo voto su una proposta sostanzialmente identica a quella bocciata sonoramente solo qualche settimana prima.

Le reazioni dei lavoratori dopo la consultazione sono state caratterizzate dalla disillusione e dai persistenti timori per il futuro nonostante le rassicurazioni dell’azienda e i toni trionfali dei politici locali. In particolare, i meccanici della Boeing hanno correttamente ricordato come le concessioni a loro richieste coincidano con livelli di profitto esorbitanti per la compagnia, nonché come l’approvazione del nuovo contratto non escluda futuri ricatti o, addirittura, licenziamenti.

Innanzitutto, proprio a novembre la Boeing era uscita dalla fiera aerea di Dubai con ordinativi per il nuovo 777X pari a 52 miliardi di dollari. A conferma poi dello stato di salute dell’azienda, la dirigenza starebbe per decidere un riacquisto di proprie azioni per 10 miliardi di dollari e un aumento dei dividendi del 50 per cento in concomitanza con l’annuncio di profitti da record nell’anno 2013 relativamente all’unità commerciale. Come ha spiegato nel fine settimana al Seattle Times l’analista aerospaziale Leon Grunberg, dunque, “è insolito per una compagnia che sta facendo segnare un andamento così positivo imporre concessioni così dure”. Per questa ragione, “se un sindacato locale forte come quello dei meccanici [a Everett] in un’azienda di successo come la Boeing accetta di rinunciare alle proprie conquiste, questa tendenza non farà che proseguire”.

Come ha spiegato nel fine settimana al Seattle Times l’analista aerospaziale Leon Grunberg, dunque, “è insolito per una compagnia che sta facendo segnare un andamento così positivo imporre concessioni così dure”. Per questa ragione, “se un sindacato locale forte come quello dei meccanici [a Everett] in un’azienda di successo come la Boeing accetta di rinunciare alle proprie conquiste, questa tendenza non farà che proseguire”.

Il modello Boeing, cioè, verrà utilizzato non solo per gli impianti aerospaziali nello stato di Washington ma altrove negli USA e non solo, non più e soltanto per estrarre concessioni in compagnie in difficoltà ma anche con la giustificazione di mantenere “sane” o “competitive” quelle che di problemi non ne hanno.

Inoltre, sempre il Seattle Times ha citato un altro esperto aerospaziale nei giorni scorsi, secondo il quale la garanzia della Boeing circa il futuro dei posti di lavoro nella regione di Puget Sound sarebbe “un’iperbole”, visto che quando la compagnia che ha ora sede a Chicago dovrà rimpiazzare il 757 nel 2019 o il 737 nel 2020, “tutto questo si ripresenterà nuovamente”.

Con ogni probabilità, infatti, “la Boeing tornerà a chiedere maggiori concessioni ai sindacati e sgravi fiscali allo stato di Washington”, senza alcuna garanzia che i futuri aeromobili verranno costruiti a Everett. Tanto per cominciare, la sconfitta della IAM aprirà la strada ad assalti alle pensioni degli impiegati, rappresentati dalla Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), il cui contratto di lavoro scadrà nel 2016.

La vicenda della Boeing e del nuovo 777X, infine, rappresenta un altro inesorabile passo verso la trasformazione dei sindacati da organizzazioni a difesa dei lavoratori in strumenti del management aziendale per l’estrazione di concessioni sempre più pesanti dai loro dipendenti.

Questo processo è la diretta conseguenza della globalizzazione economica e del declino dell’industria manifatturiera statunitense e occidentale in genere, la quale per conservare i propri livelli di profitto necessita di tagliare sempre più i costi di produzione. Ciò si scontra frontalmente con gli interessi dei lavoratori che, non potendo più contare su una seria rappresentanza dei sindacati, si ritrovano isolati nella lotta per il mantenimento di condizioni di vita accettabili, finendo per soccombere ai ricatti come quello della Boeing appena andato a buon fine nello storico impianto di Everett.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Le ultime ore del 2013 e le prime del nuovo anno sono state segnate da gravi tensioni in almeno tre paesi dell’Asia sud-orientale dove crisi e contraddizioni interne si trascinano irrisolte ormai da tempo. Se la Thailandia è da settimane nel caos a causa delle prolungate proteste dell’opposizione contro il governo in carica, in Malaysia e Cambogia sono tornati a esplodere gli scontri dopo la calma apparente seguita alle controverse elezioni andate in scena nei mesi scorsi.

Mercoledì la Commissione Elettorale thailandese ha messo seriamente in dubbio la possibilità di tenere elezioni anticipate il 2 febbraio prossimo, come deciso dal governo dopo lo scioglimento del Parlamento. Un possibile rinvio sarebbe dovuto alla mancata registrazione dei candidati per almeno il 95% dei seggi della camera bassa. Ciò è stato causato dalle proteste dei manifestanti che stanno cercando di impedire l’accesso agli edifici deputati alla registrazione delle candidature.

Le tensioni nel paese erano poi aumentate ulteriormente la scorsa settimana, con i sostenitori dell’opposizione che erano stati protagonisti di violenti scontri con le forze di polizia. A mandare segnali inquietanti al governo era stato anche il potente comandante dell’esercito thailandese, generale Prayuth Chan-ocha, il quale si era rifiutato di escludere un intervento dei militari per risolvere la crisi. L’ultimo colpo di stato delle forze armate in Thailandia era avvenuto nel 2006, quando venne deposto il primo ministro, Thaksin Shinawatra, fratello dell’attuale premier, Yingluck.

Il timore di un’iniziativa dei militari, i quali nelle scorse settimane avevano ufficialmente appoggiato la soluzione elettorale, continua ad agitare il governo di Bangkok, tanto che lo stesso primo ministro è tornata mercoledì nella capitale dopo due settimane trascorse nel nord del paese. Giovedì, Yingluck ha così chiesto ai militari di appoggiare la Polizia nel ristabilire l’ordine se i manifestanti, guidati dall’ex vice-premier del Partito Democratico di opposizione, Suthep Thaugsuban, dovessero mettere in atto la minaccia di paralizzare Bangkok nei prossimi giorni.

Di fronte a quest’ultima eventualità, sempre giovedì il capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale militare, Paradorn Pattanatabut, ha affermato che le forze armate starebbero considerando la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. L’opposizione è animata dal Partito Democratico, dagli ambienti reali e da una borghesia urbana che si sente minacciata da un decennio di politiche populiste e di modeste riforme sociali sotto la guida dei governi di Thaksin e dei suoi sostenitori.

Di fronte ad una quasi certa sconfitta elettorale, l’opposizione chiede non solo le dimissioni immediate del premier Yingluck ma anche la creazione di un anti-democratico “consiglio popolare” non eletto per decidere le sorti del paese e “sradicare” l’influenza del clan Shinawatra dalla Thailandia.

L’incapacità del governo di mettere fine alla crisi scaturita dal tentativo nel mese di novembre di fare approvare modifiche alla Costituzione e un’amnistia che avrebbe consentito il ritorno in patria dell’ex premier Thaksin, ora in esilio volontario a Dubai per sfuggire ad una condanna per corruzione e abuso di potere a suo dire politicamente motivata, sta creando non poche apprensioni nel paese.

I giornali in questi giorni continuano infatti ad insistere sul continuo rallentamento dell’economia, sulla fuga dei capitali stranieri e sul crollo della moneta thailandese (Baht). In questo scenario, quella militare sembra essere la soluzione preferita da parte dei tradizionali centri di potere che stanno dietro le proteste, anche se le forze armate continuano a temere le conseguenze di un intervento che scatenerebbe ancor più il caos nel paese in seguito alla pressoché certa mobilitazione dei sostenitori del clan Shinawatra. Oltre il confine meridionale thailandese, anche in Malaysia la fine del 2013 ha visto il ritorno in piazza di attivisti anti-governativi. La sera del 31 dicembre, tra 15 e 25 mila manifestanti hanno causato l’interruzione dei festeggiamenti per il nuovo anno in corso in una piazza della capitale, Kuala Lumpur, provocando l’intervento delle forze di polizia.

Oltre il confine meridionale thailandese, anche in Malaysia la fine del 2013 ha visto il ritorno in piazza di attivisti anti-governativi. La sera del 31 dicembre, tra 15 e 25 mila manifestanti hanno causato l’interruzione dei festeggiamenti per il nuovo anno in corso in una piazza della capitale, Kuala Lumpur, provocando l’intervento delle forze di polizia.

Qui, le proteste sono seguite all’annuncio da parte del primo ministro, Najib Razak, di volere aumentare il prezzo della benzina, dello zucchero e di altri beni di prima necessità per cercare di ridurre il debito del paese, come richiesto dagli ambienti finanziari internazionali.

Ai gruppi di protesta soprattutto studenteschi si sono uniti in questi giorni esponenti della principale formazione politica dell’opposizione che, dopo le elezioni di maggio, aveva tentato senza successo di dare una spallata al regime della coalizione Barisan Nasional (Fronte Nazionale, BN), in diverse forme al potere in Malaysia fin dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1957.

Il voto aveva provocato accese proteste, soprattutto perché i partiti che appoggiano il governo avevano ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi pur risultando in minoranza relativamente ai consensi espressi su scala nazionale. L’opposizione del Pakatan Rakyat (Alleanza Popolare, PR) dell’ex premier Anwar Ibrahim era riuscita a capitalizzare il malcontento diffuso per i metodi autoritari impiegati dal regime e le tradizionali discriminazioni nei confronti delle minoranze indiana e cinese, suscitando qualche entusiasmo tra gli elettori più giovani e quelli che vivono nelle principali aree urbane della Malaysia.

Alcune proteste di piazza dopo il voto non avevano comunque scosso il regime e il mancato appoggio degli Stati Uniti o di altri governi stranieri aveva riportato la situazione alla normalità. La recente decisione di Najib di procedere con il taglio dei sussidi di cui beneficiano decine di milioni di malesi ha però riacceso gli animi, offrendo una nuova opportunità ad un’opposizione che, tuttavia, appoggia misure di libero mercato ancora più estreme di quelle prospettate in questi giorni dal governo. Un clima di crisi ha segnato infine il passaggio al nuovo anno anche nella vicina Cambogia, dove l’opposizione dell’ex ministro delle Finanze, Sam Rainsy, sta trovando una boccata d’ossigeno grazie ad una serie di proteste e scioperi da parte dei lavoratori del settore tessile. Questi ultimi chiedono un aumento dello stipendio minimo da fame ben superiore a quello garantito recentemente dal regime del premier Hun Sen, il quale già a fine luglio aveva visto minacciata la sua permanenza al potere da manifestazioni dell’opposizione che chiedevano una ripetizione del voto per presunte irregolarità.

Un clima di crisi ha segnato infine il passaggio al nuovo anno anche nella vicina Cambogia, dove l’opposizione dell’ex ministro delle Finanze, Sam Rainsy, sta trovando una boccata d’ossigeno grazie ad una serie di proteste e scioperi da parte dei lavoratori del settore tessile. Questi ultimi chiedono un aumento dello stipendio minimo da fame ben superiore a quello garantito recentemente dal regime del premier Hun Sen, il quale già a fine luglio aveva visto minacciata la sua permanenza al potere da manifestazioni dell’opposizione che chiedevano una ripetizione del voto per presunte irregolarità.

Della mobilitazione di lavoratori tra i più sfruttati del pianeta, e che garantiscono all’industria tessile indigena entrate per oltre 5 miliardi di dollari l’anno, ne sta approfittando anche in questo caso l’opposizione del Partito della Salvezza Nazionale (CNRP) per chiedere una serie di concessioni che non era riuscita ad ottenere dopo il voto.

Il CNRP e il Partito Popolare Cambogiano (CPP) al potere si incontreranno così venerdì per discutere esclusivamente di riforma elettorale e di possibili elezioni anticipate, misure che, nelle speranze dell’opposizione, dovrebbero consentire un ricambio alla guida del paese nel prossimo futuro.

L’intenzione dell’opposizione politica, d’altra parte, è anche in questo caso quella di far confluire la lotta dei lavoratori in una protesta relativamente inoffensiva per un sistema, come quello della Cambogia, che deve continuare a mettere a disposizione manodopera a bassissimo costo per le grandi compagnie internazionali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’anno 2013 si è chiuso negli Stati Uniti con un atto di estrema crudeltà nei confronti della sezione più debole della popolazione da parte di una classe politica che nei mesi precedenti era stata protagonista di iniziative senza precedenti per ridimensionare drasticamente i livelli di spesa pubblica. Per questa ragione, la mancata proroga dei sussidi straordinari di disoccupazione sembra essere soltanto un’anticipazione dei nuovi assalti alle condizioni di vita delle classi più povere che si annunciano in un nuovo anno nel quale, come in quello appena terminato, a brindare alla “ripresa” economica negli USA come altrove sarà soltanto una ristrettissima élite economica e finanziaria.

Tre giorni dopo il Natale, dunque, 1,3 milioni di americani senza lavoro da mesi hanno visto interrompersi l’unica modesta fonte di reddito a loro disposizione dopo che qualche settimana prima democratici e repubblicani al Congresso avevano deciso di lasciare fuori dall’accordo sul nuovo bilancio l’estensione dei benefit addizionali di disoccupazione che il governo federale aveva sempre prolungato a partire dall’esplosione della crisi finanziaria del 2008.

La spesa totale per il prolungamento di questi sussidi, che hanno finora sopperito a quelli di minore durata offerti dai singoli stati, sarebbe stata di appena 25 miliardi di dollari, vale a dire meno dell’1 per cento dell’intero bilancio federale ed una cifra irrisoria di fronte ai 633 miliardi stanziati per il Pentagono dal Congresso per l’anno 2014.

Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, senza un intervento legislativo, i benefit federali per i disoccupati a lungo termine cesseranno per altri 3,6 milioni di americani, traducendosi, se si considerano i loro familiari, nell’eliminazione di qualsiasi entrata per circa 15 milioni di persone.

Come hanno messo in luce svariati studi, una simile decisione da parte del Congresso non è mai stata presa nel dopoguerra in presenza di livelli di disoccupazione come quelli odierni. Al di là del tasso ufficiale - attualmente al 7 per cento - ci sono altri dati che dipingono una realtà ancora peggiore per i lavoratori d’oltreoceano. Innanzitutto, la percentuale di disoccupati è scesa costantemente nei mesi scorsi grazie soprattutto all’uscita dal mercato del lavoro di oltre 5 milioni di persone che hanno smesso di cercare un impiego.

Inoltre, la quota di popolazione che ha oggi un lavoro - 58,6 per cento - è praticamente invariata da quattro anni, nonché la più bassa dal 1983 e al di sotto di oltre 4 punti percentuali rispetto al periodo immediatamente precedente il crollo finanziario del 2008. Per quanti hanno trovato un posto di lavoro dopo averlo perso, poi, la nuova realtà ha significato molto spesso precarietà e stipendi da fame. Alcuni parlamentari democratici, con il sostegno della Casa Bianca, stanno preparando in questi giorni un provvedimento di legge per reintrodurre i sussidi straordinari. Tuttavia, se anche dovesse essere approvata, la nuova versione garantirebbe un reddito ai disoccupati appena per tre mesi e, con ogni probabilità, si accompagnerebbe a tagli in altri ambiti per compensare l’aumento della spesa pubblica.

Alcuni parlamentari democratici, con il sostegno della Casa Bianca, stanno preparando in questi giorni un provvedimento di legge per reintrodurre i sussidi straordinari. Tuttavia, se anche dovesse essere approvata, la nuova versione garantirebbe un reddito ai disoccupati appena per tre mesi e, con ogni probabilità, si accompagnerebbe a tagli in altri ambiti per compensare l’aumento della spesa pubblica.

Come già ricordato, la fine dei sussidi di disoccupazione è solo l’ultima di una serie di misure anti-sociali negli Stati Uniti che hanno segnato tutto il 2013. Già a marzo, il mancato accordo sul debito pubblico tra democratici e repubblicani al Congresso aveva fatto scattare una serie di tagli automatici alla spesa (“sequester”) pari a 85 miliardi di dollari solo per l’anno in corso ed altrettanti per un altro decennio. Con questo meccanismo sono stati ridotti gli stanziamenti, tra l’altro, per i buoni alimentari destinati ai più poveri, per i sussidi agli affitti e allo studio, mentre decine di migliaia di dipendenti pubblici sono stati costretti a periodi di congedo forzato senza retribuzione.

Misure come quest’ultima si sono poi ripetute durante le prime due settimane di ottobre, quando un altro scontro al Congresso ha impedito l’approvazione del bilancio per il nuovo anno fiscale, provocando la chiusura di molti uffici federali (“shutdown”). A livello statale, inoltre, svariate assemblee sia a maggioranza democratica che repubblicana hanno provveduto a “ristrutturare” i fondi pensione dei dipendenti pubblici, ad aumentare i contributi di questi ultimi ai loro piani sanitari e a tagliare i servizi offerti alla popolazione.

La situazione spesso precaria delle finanze statali e municipali, provocata sia dalla deindustrializzazione e il conseguente crollo delle entrate fiscali che dal ricorso a pericolosi strumenti finanziari promossi dalle grandi banche, viene così puntualmente utilizzata per liquidare benefit conquistati in decenni di lotte dai lavoratori, come sta accadendo con il più grande procedimento di bancarotta di una città americana, attualmente in corso a Detroit con la completa approvazione dell’amministrazione Obama.

Di nuovo a livello federale, infine, il mese di novembre si era aperto con un’altra iniziativa senza precedenti negli USA, cioè la riduzione dei fondi federali destinati ai buoni alimentari che ha privato di almeno due pasti al mese circa 46 milioni di americani in difficoltà economiche.

Queste e molte altre misure simili si inseriscono in una tendenza globale volta a stravolgere i rapporti di classe consolidati e negli Stati Uniti si è concretizzata in un’annata fatta di enormi soddisfazioni solo per coloro che hanno beneficiato del colossale e deliberato trasferimento di ricchezza verso il vertice della piramide sociale. Gli indici di borsa, negli USA come in Europa e in Giappone, hanno sfondato qualsiasi record nel corso del 2013 nonostante una crescita anemica dell’economia reale. Ad alimentare la speculazione di Wall Street è stato in primo luogo il proseguimento del programma di “quantitative easing” della Federal Reserve, con il quale, a fronte di una presunta mancanza di denaro per finanziare i programmi pubblici, sono stati regolarmente immessi nel sistema finanziario più di 80 miliardi di dollari ogni singolo mese.

Gli indici di borsa, negli USA come in Europa e in Giappone, hanno sfondato qualsiasi record nel corso del 2013 nonostante una crescita anemica dell’economia reale. Ad alimentare la speculazione di Wall Street è stato in primo luogo il proseguimento del programma di “quantitative easing” della Federal Reserve, con il quale, a fronte di una presunta mancanza di denaro per finanziare i programmi pubblici, sono stati regolarmente immessi nel sistema finanziario più di 80 miliardi di dollari ogni singolo mese.

Proprio in concomitanza con la mancata proroga dei sussidi di disoccupazione, la stessa Fed del governatore uscente Bernanke aveva annunciato qualche settimana fa la prosecuzione delle politiche a favore delle grandi banche con una lieve riduzione nei prossimi mesi della quantità di denaro stampato per l’acquisto di titoli legati ai mutui e bond del Tesoro e, soprattutto, con il mantenimento dei tassi di interesse attorno allo zero fino almeno al 2015.

Questa fortuna, oltre a gettare le basi per una nuova crisi rovinosa, si è tradotta negli ultimi giorni dell’anno nel consueto banchetto di bonus milionari a Wall Street, dove sono in pochi a doversi preoccupare della stagnazione o della netta riduzione degli stipendi della gran parte dei lavoratori. Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, ad esempio, gli unici ad avere avuto un anno relativamente “duro” sarebbero i trader di bond, mentre quelli che operano in azioni e i banchieri di investimento otterranno un aumento medio dei loro compensi rispettivamente del 12 e del 6 per cento rispetto al 2012.

Complessivamente, secondo alcune stime, la quota di ricchezza inviolabile messa da parte dai giganti di Wall Street nel 2013 soltanto per i bonus di fine anno ammonterebbe a più di 90 miliardi di dollari. Una cifra, questa, cinque volte superiore al debito totale della città di Detroit in bancarotta o, ad esempio, due volte e mezzo la somma necessaria a garantire la prosecuzione per il 2014 dei sussidi di disoccupazione e dei buoni alimentari appena tagliati dalla politica di Washington.