- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’incontro tra i leader dell’opposizione politica ucraina e i rappresentanti dei governi occidentali nel fine settimana a Monaco di Baviera ha avuto come effetto immediato la presentazione di un pacchetto di aiuti finanziari a Kiev per convincere il presidente, Viktor Yanukovich, a sganciarsi da Mosca. La più recente proposta è solo l’ultimo tentativo da parte di Stati Uniti e Unione Europea di modellare secondo i propri interessi la crisi in corso ormai da oltre due mesi in Ucraina, così da assestare un colpo decisivo alle ambizioni russe in questo paese.

A margine dell’annuale conferenza di Monaco sulla sicurezza, delegati di Washington e Bruxelles hanno dunque preparato un’offerta economica per l’Ucraina, ormai sull’orlo del baratro finanziario dopo il congelamento degli aiuti promessi dal Cremlino.

La Russia aveva lanciato un piano da 15 miliardi di dollari in seguito alla marcia indietro di Yanukovich sull’adesione ad un trattato di partnership con l’UE. Il denaro, tuttavia, è stato bloccato la scorsa settimana, quando lo stesso presidente ucraino aveva annunciato le dimissioni del governo come concessione ai manifestanti e ai leader dell’opposizione che, in precedenza, avevano rifiutato di entrare a far parte di un nuovo esecutivo di “unità nazionale”.

Ad influire in maniera decisiva sulla decisione di Mosca era stato il fatto che il primo ministro ucraino uscente, Mykola Azarov, aveva negoziato personalmente il prestito da 15 miliardi di dollari garantito da Putin a dicembre. Visto il nuovo scenario, la Russia ha fatto sapere di volere attendere gli sviluppi a Kiev, così da sapere, come ha affermato un diplomatico del Cremlino alla rivista americana Time, “con chi stiamo trattando in Ucraina”.

Alla luce delle incombenze finanziarie di questo paese e con la minaccia di un ulteriore “downgrade” da parte delle agenzie internazionali di rating, l’UE e gli Stati Uniti hanno sfruttato la situazione, prospettando ai leader dell’opposizione recatisi a Monaco una boccata di ossigeno, sia pure alle proprie condizioni.

Secondo quanto riferito in un’intervista al Wall Street Journal dalla numero uno della diplomazia UE, Catherine Ashton, il piano finanziario allo studio per Kiev “non sarà modesto” e il suo esborso non dipenderà dal via libera di questo paese alla riapertura del negoziato con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per un altro prestito di lungo periodo.

Quest’ultima rassicurazione è però di ben poco conforto soprattutto per la popolazione ucraina, poiché anche il denaro promesso da UE e USA sarebbe vincolato alla messa in atto di “riforme” politiche ed economiche sulla stessa linea di quelle imposte dal FMI.

Dietro all’espressione “riforme”, come di consueto, si nascondono misure di liberalizzazione dell’economia che penalizzerebbero ulteriormente le fasce più deboli di una popolazione già in larga misura impoverita, come l’aumento del costo delle forniture di energia e la svalutazione della moneta ucraina.

L’altra condizione preliminare chiesta per lo stanziamento dei fondi è poi la formazione di un governo di transizione con membri dell’opposizione che, in ogni caso, sarebbe chiamato a riaprire i colloqui con il FMI per ulteriori “aiuti” finanziari. Il percorso offerto dall’Occidente all’Ucraina, in definitiva, prevede alcune delle stesse condizioni difficilmente accettabili che nel novembre scorso spinsero Yanukovich a voltare le spalle all’UE per rivolgersi verso la Russia.

Dopo avere alimentato proteste di piazza che hanno gettato il paese nel caos, Washington e Bruxelles sembrano auspicare ora che il presidente finisca per tornare sui propri passi, imbarcando i partiti di opposizione in un nuovo governo di “unità nazionale” che, dietro l’apparente soddisfazione delle aspirazioni democratiche dei cittadini ucraini, fornisca la copertura necessaria ad implementare misure impopolari per aprire il paese al capitale occidentale. La stessa Ashton ha poi messo in chiaro le intenzioni occidentali in merito all’Ucraina. A detta della diplomatica britannica, cioè, il sostegno a Kiev potrebbe avvenire in “diverse fasi”, una delle quali consisterà in nuove “prospettive di investimento”, vale a dire la trasformazione del paese dell’est europeo in una piattaforma per le compagnie occidentali desiderose di sfruttare manodopera a bassissimo costo.

La stessa Ashton ha poi messo in chiaro le intenzioni occidentali in merito all’Ucraina. A detta della diplomatica britannica, cioè, il sostegno a Kiev potrebbe avvenire in “diverse fasi”, una delle quali consisterà in nuove “prospettive di investimento”, vale a dire la trasformazione del paese dell’est europeo in una piattaforma per le compagnie occidentali desiderose di sfruttare manodopera a bassissimo costo.

La voce principale dell’Occidente sull’Ucraina nel fine settimana a Monaco è stata comunque quella del segretario di Stato americano, John Kerry, protagonista di discussioni con i leader dell’opposizione anti-Yanukovich, a cominciare dall’ex campione di pugilato e numero uno del partito UDAR sponsorizzato dai conservatori tedeschi, Vitali Klitschko.

L’appoggio occidentale alle opposizioni ucraine continua ad essere assicurato nonostante esse siano animate anche da movimenti e partiti di estrema destra, alcuni dei quali ultra-nazionalisti o apertamente neo-fascisti, come il partito Svoboda (“Libertà”), guidato dal noto anti-semita Oleg Tyahnybok.

La posizione occidentale è stata così criticata a Monaco dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, il quale ha chiesto quale sia il nesso tra “l’incitamento alle violenze di piazza e la promozione della democrazia” e perché non si esprimano condanne verso “coloro che occupano edifici governativi, attaccano le forze di polizia e usano slogan razzisti e anti-semiti”.

A Kiev, intanto, il presidente Yanukovich è tornato al lavoro lunedì dopo alcuni giorni di assenza per malattia. Le opposizioni, invece, hanno annunciato di puntare a modifiche costituzionali che dovrebbero sottrarre alcuni poteri al presidente per restituirli al parlamento. I cambiamenti alla carta costituzionale dovrebbero essere discussi in una sessione del parlamento indetta per martedì. Non è chiaro, in ogni caso, fino a che punto potranno spingersi le concessioni della maggioranza fedele a Yanukovich, tanto più che i manifestanti continuano a respingere gli inviti ad abbandonare gli edifici governativi occupati, come era stato chiesto dal presidente in cambio, ad esempio, dell’amnistia per coloro che sono stati arrestati durante gli scontri delle scorse settimane.

Non è chiaro, in ogni caso, fino a che punto potranno spingersi le concessioni della maggioranza fedele a Yanukovich, tanto più che i manifestanti continuano a respingere gli inviti ad abbandonare gli edifici governativi occupati, come era stato chiesto dal presidente in cambio, ad esempio, dell’amnistia per coloro che sono stati arrestati durante gli scontri delle scorse settimane.

La stampa locale, infine, ha riportato lunedì le parole del presidente del parlamento ucraino, Volodymyr Rybak, secondo il quale lo scioglimento dell’assemblea legislativa (Verkhovna Rada) “non è da escludere”. Questa mossa porterebbe direttamente ad elezioni anticipate che, però, Bruxelles ha escluso proprio nel fine settimana.

Le formazioni filo-occidentali, infatti, non sarebbero del tutto certe della vittoria elettorale - sia a causa del sostanziale discredito di tutta la classe politica ucraina che per il relativo consenso tuttora raccolto da Yanukovich e dal suo partito nelle regioni orientali del paese - e, anche in caso di successo, un loro eventuale nuovo governo si ritroverebbe ben presto a pagare il prezzo delle misure impopolari richieste da Bruxelles e dagli ambienti finanziari internazionali.

In questa prospettiva, appare evidente come la soluzione preferita da UE e Stati Uniti rimanga una pacificazione del paese tramite il già ricordato governo di “unità nazionale”, attorno al quale tutti gli schieramenti dovrebbero raccogliersi per garantire l’allineamento all’Occidente e mettere fine a proteste che potrebbero facilmente sfuggire di mano di fronte alle difficili decisioni che si prospettano in ambito economico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

La centrale nucleare di Sellafield, nel nord ovest dell'Inghilterra, è stata parzialmente chiusa dopo che sono stati rilevati livelli alti di radioattività. Lo scrive la Bbc sul proprio sito web. La struttura è la più vecchia e più grande d'Europa. Sellafield è stata la prima centrale nucleare al mondo a produrre elettricità, ma è fuori servizio dal 2003: il sito ospita numerose installazioni, di cui alcune in via di smantellamento, e viene utilizzato principalmente come magazzino per il combustibile nucleare esausto e altre scorie.

Al personale della centrale nucleare è stato chiesto di rimanere a casa. Nella centrale rimangono comunque i tecnici che stanno lavorando "normalmente" per permettere alla centrale di continuare a funzionare.

La società che gestisce il sito ha fatto sapere che non ci sono rischi per la popolazione e per i lavoratori: “I livelli di radioattività rilevati sono al di sopra del livello di radiazioni che normalmente si verificano ma ben al di sotto del livello che richiederebbe di prendere qualsiasi azione da parte dei dipendenti, dentro o fuori dal sito”, ha dichiarato un portavoce della società, senza fornire ulteriori informazioni.

Non è la prima volta che il polo impiantistico nucleare di Sellafield balza all'onore delle cronache, anzi: il “precedente” è anche uno dei più clamorosi del secolo scorso. Nel 1957, un incendio nel reattore dove si produceva plutonio per scopi militari generò una nube radioattiva imponente. La nube attraversò l’intera Europa, proprio come la nube di Chernobyl, ma stranamente ce ne siamo dimenticati, della nube inglese. Sono stati ufficializzati soltanto 300 morti per cause ricondotte all’incidente (malattie, leucemie, tumori) ma il dato potrebbe essere sottostimato.  Il 30 gennaio scorso, la parte dell’impianto dove si sono registrate le anomalie è stata chiusa per permettere un’indagine accurata e gli esperti sono già sul posto. I responsabili della struttura hanno riferito che solo ai lavoratori “essenziali” è stato chiesto di presentarsi per i turni. La società ha aggiunto che la struttura “sta continuando a funzionare normalmente”. In particolare, gli addetti alla lavanderia, mensa e trasporti stanno lavorando normalmente, mentre alle persone che possono farlo è stato consigliato di lavorare da casa.

Il 30 gennaio scorso, la parte dell’impianto dove si sono registrate le anomalie è stata chiusa per permettere un’indagine accurata e gli esperti sono già sul posto. I responsabili della struttura hanno riferito che solo ai lavoratori “essenziali” è stato chiesto di presentarsi per i turni. La società ha aggiunto che la struttura “sta continuando a funzionare normalmente”. In particolare, gli addetti alla lavanderia, mensa e trasporti stanno lavorando normalmente, mentre alle persone che possono farlo è stato consigliato di lavorare da casa.

Il problema è stato descritto come “una condizione operativa” nella struttura di Sellafield. Tuttavia, è stato creato un perimetro di sicurezza a nord dell'impianto e viene controllato ogni edificio, come ha spiegato lo stesso portavoce. Il ministero dell'Energia ha annunciato di essere in stretto contatto con Sellafield e che non c'è ragione di pensare che l'entità del problema sia maggiore di quanto affermato dalla centrale.

Per carità, sarà anche vero quanto dichiarato dal ministero del Regno Unito, tuttavia ci sarebbe da far notare che in tema di sicurezza nucleare, la trasparenza e la completa informazione sono argomenti cruciali per non ripetere gli errori già commessi da tanti e, in tempi recenti, dalla giapponese Tepco a proposito della centrale di Fukushima.

Dichiarare che ci sono livelli di radioattività al di sopra della norma e non fornire altri dettagli, o peggio ancora creare un perimetro di sicurezza attorno all'impianto e definire il tutto “una condizione operativa”, non è semplicemente fuorviante; è tanto pericoloso quanto criminale nei confronti della popolazione non solo inglese, ma di tutta l'Europa, visto che una nube radioattiva è in grado di propagarsi per migliaia di chilometri. Nelle ultime ore del 31 gennaio, un secondo comunicato stampa reso noto dall'ente di gestione dell'impianto, ha informato che non è mai avvenuta alcuna fuga radioattiva e che “Gli alti livelli di radioattività rilevati sul sito nucleare britannico di Sellafield non sono dovuti a una fuga proveniente dalla centrale ma alle elevate quantità nell'atmosfera del gas radon, elemento radioattivo naturale”.

Nelle ultime ore del 31 gennaio, un secondo comunicato stampa reso noto dall'ente di gestione dell'impianto, ha informato che non è mai avvenuta alcuna fuga radioattiva e che “Gli alti livelli di radioattività rilevati sul sito nucleare britannico di Sellafield non sono dovuti a una fuga proveniente dalla centrale ma alle elevate quantità nell'atmosfera del gas radon, elemento radioattivo naturale”.

In pratica, ci hanno raccontato che una nube di radon, perfettamente naturale ma radioattiva, è andata a posizionarsi, alla stregua della ben più celebre nuvola della casa della famiglia Addams, giusto sopra la centrale nucleare.

"I nostri rilevatori sono estremamente sensibili e rilevano qualsiasi anomalia; eravamo sicuri che la situazione non presentasse alcun rischio per i cittadini o il personale perché i livelli di radiazione rilevati, anche se superiori a quelli normali nell'atmosfera, erano comunque deboli" ha spiegato l'ente.

Nessuno mette in dubbio l'estrema sensibilità della rete di sensori di Sellafield, così come la singolare coincidenza di una nube di radon che va a stazionare esattamente sopra un impianto nucleare è, sì, singolare, ma non impossibile. Tuttavia, sovviene alla mente un lecito dubbio: per caso il picco di radioattività di Sellafield rilevato in questi giorni è destinato ad essere un altro dei tanti misteri?

L'augurio è che, su un tema delicato come quello della sicurezza nucleare, ci si decida una volta per tutte, per scelta politica, ad adottare dei criteri di trasparenza che ancora oggi non si vedono.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

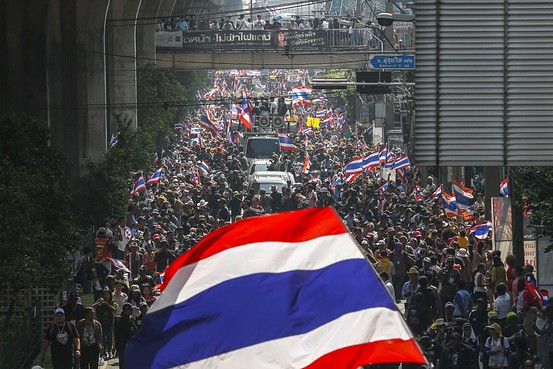

A pochi giorni dal voto anticipato, la situazione in Thailandia non sembra lasciare intravedere alcuna soluzione pacifica dello scontro in atto da oltre due mesi tra il governo della premier, Yingluck Shinawatra, e un’opposizione che continua a rimanere nelle strade della capitale per ottenere risposte alle proprie richieste.

La giornata di giovedì è stata infatti animata dall’ennesima marcia di protesta nella zona commerciale di Bangkok, con il leader dei manifestanti, l’ex vice premier e già parlamentare del Partito Democratico all’opposizione, Suthep Thaugsuban, che ha invitato i suoi sostenitori a partecipare ad una nuova dimostrazione domenica prossima in concomitanza con l’apertura dei seggi.

Gli oppositori del governo minacciano di disturbare le operazioni di un voto che hanno da tempo promesso di disertare. Iniziative volte a impedire l’accesso ai seggi sono state messe in atto a Bangkok e nelle province meridionali della Thailandia già domenica scorsa, giornata nella quale era possibile votare in anticipo. A causa dei disordini provocati dai sostenitori dell’opposizione, dei 2,1 milioni di elettori registrati per votare domenica scorsa, secondo il leader del Partito Democratico, l’ex premier Abhisit Vejjajiva, solo 100 mila sarebbero riusciti a recarsi alle urne.

Per cercare di evitare scontri e consentire un voto regolare, il governo di Yingluck la settimana scorsa aveva iniziato ad adottare una serie di provvedimenti, a cominciare dalla dichiarazione dello stato di emergenza per 60 giorni nella capitale e nelle province limitrofe. Qualche giorno fa, inoltre, è stato annunciato l’impiego di ben 200 mila poliziotti in tutto il paese per garantire la sicurezza durante il voto. Di questi, circa 10 mila saranno dispiegati solo a Bangkok.

Teoricamente allo stesso scopo, anche le Forze Armate hanno fatto sapere di volere aumentare il contingente di soldati nella capitale e nei dintorni. Un portavoce dell’esercito ha detto giovedì alla Reuters che 5 mila militari sono già nelle strade e il loro compito, così come quello degli altri che si aggiungeranno da qui a domenica, sarà quello di impedire episodi di violenza. Nella crisi in corso, i militari continuano a mantenere una posizione defilata, appoggiando ufficialmente il voto nonostante i vertici delle Forze Armate facciano parte a tutti gli effetti delle élite thailandesi che vedono con estremo sospetto l’apparato di potere della famiglia Shinawatra. Nel 2006, d’altra parte, l’esercito depose con un colpo di stato il governo di Thaksin Shinawatra, fratello in esilio dell’attuale premier. Secondo alcuni, perciò, la massiccia presenza di soldati potrebbe preannunciare un nuovo intervento contro il governo in caso di disordini durante o dopo le elezioni.

Nella crisi in corso, i militari continuano a mantenere una posizione defilata, appoggiando ufficialmente il voto nonostante i vertici delle Forze Armate facciano parte a tutti gli effetti delle élite thailandesi che vedono con estremo sospetto l’apparato di potere della famiglia Shinawatra. Nel 2006, d’altra parte, l’esercito depose con un colpo di stato il governo di Thaksin Shinawatra, fratello in esilio dell’attuale premier. Secondo alcuni, perciò, la massiccia presenza di soldati potrebbe preannunciare un nuovo intervento contro il governo in caso di disordini durante o dopo le elezioni.

Il muro contro muro tra le parti in lotta si è d’altra parte aggravato ulteriormente questa settimana, quando il governo ha confermato lo svolgimento del voto per il 2 febbraio, respingendo una delibera della Commissione Elettorale che consigliava un rinvio di qualche mese a causa del clima esplosivo nel paese. Per il vice primo ministro, Phongthep Thepkanjana, posticipare le elezioni avrebbe prolungato l’attuale situazione, nella quale la Thailandia risulta priva di un governo e di un parlamento con pieni poteri, con grave danno per il paese.

La premier Yingluck, in ogni caso, giovedì ha provato a mandare un segnale distensivo senza però mostrare cedimenti. Dalla sua pagina Facebook ha chiesto a tutti i thailandesi di recarsi alle urne, definendo l’appuntamento di domenica “tra i più significativi” per “determinare il futuro democratico” del paese del sud-est asiatico. Yingluck ha poi ricordato come i membri del parlamento siano i rappresentanti di tutti i thailandesi e “debbano ascoltare tutte le voci”, così che “tutti i gruppi di cittadini devono partecipare al progresso della società”.

Il voto non si prospetta comunque sotto i migliori auspici, visto che dallo scorso mese di novembre si sono contati 9 morti e circa 600 feriti negli scontri di piazza. La vittima più recente è stato un leader del movimento di protesta, denominato Comitato Popolare per la Riforma Democratica, ucciso qualche giorno fa da un colpo di arma da fuoco mentre stava tenendo un discorso pubblico nella capitale.

Alle elezioni, inoltre, non prenderà parte il Partito Democratico di opposizione che ha deciso di boicottare il voto dopo che le dimissioni di massa dei suoi parlamentari avevano costretto la premier Yingluck a sciogliere anticipatamente il parlamento nel mese di dicembre.

Il Partito Democratico appoggia, sia pure non direttamente, i manifestanti anti-governativi, i quali chiedono le dimissioni immediate del governo, la cancellazione del voto anticipato e la creazione di un “consiglio del popolo” non elettivo, formato presumibilmente da esponenti del potere giudiziario, degli ambienti reali e dei vertici militari, che nomini un nuovo esecutivo per “riformare” il sistema politico.

L’opposizione che chiede la rimozione del governo è composta in larga misura dalla borghesia della capitale e da sostenitori del Partito Democratico provenienti dal sud del paese, il cui obiettivo dichiarato è quello di estirpare l’influenza del clan Shinawatra dalla politica thailandese. L’ex premier Thaksin e la sorella Yingluck hanno infatti presieduto alla creazione di un sistema di potere fondato sul sostegno delle classi più povere ed emarginate delle aree rurali settentrionali attraverso limitate riforme sociali, minacciando il controllo delle leve di comando tradizionalmente nelle mani degli ambienti filo-monarchici.

La situazione di stallo è vista tuttavia da molti con apprensione crescente, soprattutto dal business thailandese che sta vedendo fuggire i capitali stranieri dal paese e ridurre drasticamente l’arrivo di turisti. Il persistere dello scontro o un’eventuale colpo di mano dei militari peggiorerebbe poi ancor più la situazione, provocando il probabile intervento dei sostenitori del governo, le cosiddette “camicie rosse”, pronte alla mobilitazione in caso di necessità. Come ha minacciosamente affermato giovedì al britannico Daily Telegraph un leader delle “camicie rosse” in una provincia nel nord della Thailandia, quella in corso “è già una guerra anche se finora senza armi”. A suo dire, però, “se dovesse esserci un colpo di stato, oppure se le elezioni non avranno luogo, allora diventerà senza dubbio una guerra armata”.

Come ha minacciosamente affermato giovedì al britannico Daily Telegraph un leader delle “camicie rosse” in una provincia nel nord della Thailandia, quella in corso “è già una guerra anche se finora senza armi”. A suo dire, però, “se dovesse esserci un colpo di stato, oppure se le elezioni non avranno luogo, allora diventerà senza dubbio una guerra armata”.

Se anche il voto dovesse andare in porto senza eccessive difficoltà, le prospettive non appaiono confortanti. Tanto per cominciare, alcune circoscrizioni elettorali non avranno alcun candidato a causa degli ostacoli posti alla loro registrazione nelle scorse settimane dalle manifestazioni di protesta. Ciò determinerà quasi certamente una paralisi nel periodo post-elettorale, poiché la Costituzione thailandese prevede che il voto, per essere valido, debba coprire almeno il 95% dei seggi del parlamento. La Commissione Elettorale ha perciò già fatto sapere che si dovranno tenere elezioni speciali per assegnare i seggi mancanti e che queste operazioni potrebbero richiedere fino a quattro mesi.

Sul governo pesa poi l’ipotesi di un nuovo colpo di stato “giudiziario” sulla scia di quello del 2008, quando un tribunale depose di fatto un gabinetto guidato dai sostenitori di Thaksin. La sospensione dei parlamentari del partito di governo - Pheu Thai - o la dissoluzione del partito stesso rimane un’ipotesi reale, come confermano i procedimenti legali avviati a partire dall’inizio della crisi.

In particolare, 308 deputati di maggioranza sono indagati dalla Corte Suprema per avere presentato una modifica alla Costituzione - successivamente giudicata illegale - volta a rendere interamente elettivo il Senato thailandese. Più recentemente, inoltre, il governo è finito sotto accusa per la pessima gestione di un costoso programma di sussidi destinati ai produttori di riso nel nord del paese.

Qualche osservatore, infine, contempla però anche la possibilità che le tensioni possano scemare dopo un voto che il partito di Yingluck vincerà agevolmente. A far pensare una soluzione di questo genere sono soprattutto i timori per un aggravamento dello scontro in caso di un coinvolgimento dei sostenitori del governo e l’atteggiamento fin qui cauto dei militari, l’unica forza in grado di imprimere una svolta alla situazione.

Lo stesso ex premier e leader dell’opposizione politica, Abhisit Vejjajiva, ha d’altra parte abbassato in qualche modo i toni in questi giorni, rifiutandosi di lanciare appelli all’astensione in vista di domenica e di rivelare se egli stesso si recherà alle urne. Le parole di Abhisit sono giunte dopo un incontro con l’ambasciatrice USA a Bangkok, Kristie Kenney, rappresentante di un governo, come quello di Washington, che nel decennio scorso ha trovato in Thaksin un partner affidabile in molti ambiti, a cominciare da quello della “guerra al terrore”.

Per coloro che intravedono una soluzione relativamente pacifica, perciò, il dopo-voto potrebbe riservare un accordo più o meno tacito tra il clan Shinawatra e l’establishment tradizionale, come già accadde in seguito al trionfo elettorale del partito Pheu Thai nel 2011. In questo caso, Yingluck potrebbe continuare a governare in cambio di una serie di “riforme” gradite all’opposizione e, soprattutto, della rinuncia ai tentativi di riportare in patria il fratello Thaksin, dopo che proprio un’amnistia a suo favore per annullare una sentenza di condanna per corruzione e abuso di potere aveva innescato il nuovo round di proteste che continua a scuotere la Thailandia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A giudicare dai titoli dei principali giornali americani, il quinto discorso sullo stato dell’Unione del presidente Obama sarebbe stato uno dei più incisivi da quando è approdato alla Casa Bianca nel 2009, perché caratterizzato finalmente dal tentativo di incidere in maniera efficace sulla situazione economica attuale degli Stati Uniti con tutti i poteri a sua disposizione, con o senza la collaborazione del Congresso.

La questione politica più significativa affrontata nel corso della sua più recente apparizione pubblica sarebbe stata la promessa di ricorrere in maniera più frequente rispetto a quanto fatto finora allo strumento degli “ordini esecutivi”, ovvero ad una sorta di decreti con forza di legge che il presidente può emanare e che non necessitano dell’approvazione del Congresso.

In particolare, Obama ha esplicitamente affermato che nelle prossime settimane emetterà un “executive order” per portare lo stipendio minimo di alcuni lavoratori a 10,10 dollari l’ora. Questa iniziativa si inserisce nella recente strategia del presidente, inaugurata in una serie di discorsi pubblici, con la quale intende rifarsi un’immagine di difensore delle classi americane più disagiate, denunciando il crescente gap tra ricchi e poveri che la sua amministrazione ha peraltro contribuito enormemente ad allargare.

L’inconsistenza della proposta sul salario minimo, come tutte le altre avanzate nella serata di martedì di fronte ai due rami del Congresso, è testimoniata dal fatto che essa riguarderà solo ed esclusivamente i dipendenti delle compagnie appaltatrici del governo federale. Inoltre, questa disposizione si applicherà solo ai contratti da rinnovare o ancora da stipulare, ma non a quelli già in essere.

In definitiva, il provvedimento toccherà, secondo alcune stime ottimistiche, non più di qualche centinaia di migliaia di lavoratori. Oltretutto, anche uno stipendio orario di 10,10 dollari l’ora difficilmente potrà garantire la possibilità di una vita decente ai lavoratori interessati.

Per motivare la sua decisione, Obama ha ribadito quasi parola per parola alcune frasi che sono ricorse in molti recenti discorsi, quando ha ricordato che “dopo quattro anni di crescita economica, i profitti delle corporations raramente sono stati così elevati” o che gli americani al vertice della piramide sociale “non se la sono mai passata meglio… mentre gli stipendi medi si sono a malapena mossi, le disuguaglianze si sono intensificate e la mobilità sociale è bloccata”. In tutto questo, tuttavia, la responsabilità principale grava sulla sua stessa amministrazione che ha presieduto in cinque anni ad una drammatica redistribuzione delle ricchezze verso l’alto. Ciò svuota dunque del tutto qualsiasi promessa da parte di Obama e del resto della classe dirigente USA di invertire la rotta tramite inefficaci ordini esecutivi o improbabili iniziative del Congresso.

In tutto questo, tuttavia, la responsabilità principale grava sulla sua stessa amministrazione che ha presieduto in cinque anni ad una drammatica redistribuzione delle ricchezze verso l’alto. Ciò svuota dunque del tutto qualsiasi promessa da parte di Obama e del resto della classe dirigente USA di invertire la rotta tramite inefficaci ordini esecutivi o improbabili iniziative del Congresso.

L’uscita di Obama sul salario minimo era stata in ogni caso preparata accuratamente dai membri della sua amministrazione e del suo partito, così come dai media “liberal”, così da cercare di dare una qualche risposta al malcontento e all’apatia diffusi nel paese, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine del prossimo novembre che minacciano una possibile riconquista anche del Senato da parte del Partito Repubblicano.

Per proseguire su questa linea, il presidente inizierà questa settimana un tour degli USA per propagandare il proprio messaggio. Già mercoledì si è recato in Maryland e Pennsylvania, per poi toccare Wisconsin e Tennessee, dove, secondo quanto scritto dal sito web della CNN, cercherà di “vendere le proprie ricette direttamente alla popolazione”.

Sempre martedì, poi, invitando il Congresso stesso a collaborare con la Casa Bianca per stimolare l’economia americana, Obama ha elencato nuovamente una serie di misure da adottare a favore del business. Tra di esse spiccano la consueta promessa di abbassare le tasse per le aziende che intendono investire negli Stati Uniti, abolendo inoltre regolamentazioni e obblighi “punitivi”.

Allo stesso modo, sul modello delle aree speciali create recentemente in alcune realtà depresse del paese, Obama ha invitato sostanzialmente a proseguire sulla strada della distruzione dei diritti dei lavoratori e della compressione dei loro salari - inaugurata con la bancarotta forzata di Chrysler e General Motors - ufficialmente per rivitalizzare il settore manifatturiero.

Questo, secondo Obama, sarebbe il percorso da seguire e che avrebbe contribuito a ridurre il livello di disoccupazione - dovuto in realtà soprattutto alla rinuncia a cercare un impiego da parte di milioni di americani - e a dare una qualche spinta all’economia.

La lontananza delle parole del presidente dal reale stato dell’Unione sul fronte economico sono state simili alla disconnessione dalla realtà sul piano internazionale. La pretesa di avere messo fine alla guerra in Iraq e di essere sul punto di chiudere la missione in Afghanistan è infatti contraddetta dalle pressioni sul presidente Karzai per firmare un accordo di “cooperazione” che permetterà agli USA di mantenere indefinitamente almeno 10 mila propri soldati nel paese centro-asiatico, tutti con garanzia di immunità per eventuali crimini commessi.

Le operazioni imperialiste all’estero sono state poi come al solito presentate come necessarie per combattere la minaccia del terrorismo islamista, dimenticando di aggiungere che quest’ultimo, quando necessario, è stato e continua ad essere un alleato per il raggiungimento degli obiettivi strategici americani, come in Libia o in Siria. Il triste spettacolo andato in scena al Congresso martedì, con ogni probabilità tra l’indifferenza della maggior parte degli americani, è stato infine accompagnato dalla solita presenza di individui con storie particolari, scelti per assistere al discorso sullo stato dell’Unione, così da consentire al presidente di sfruttare le loro condizioni per trarre un vantaggio politico.

Il triste spettacolo andato in scena al Congresso martedì, con ogni probabilità tra l’indifferenza della maggior parte degli americani, è stato infine accompagnato dalla solita presenza di individui con storie particolari, scelti per assistere al discorso sullo stato dell’Unione, così da consentire al presidente di sfruttare le loro condizioni per trarre un vantaggio politico.

Le vicende di due degli invitati seduti a fianco della first lady, in particolare, sono state citate quasi con commozione da Obama nel corso della serata, suscitando lunghe ovazioni da parte dei membri del Congresso.

Simili a molte altre storie di vittime delle politiche senza scrupoli della classe dirigente d’oltreoceano, tuttavia, quelle di Misty DeMars - madre di due figli con un mutuo da pagare senza lavoro né indennità di disoccupazione - e del sergente Cory Remsburg - gravemente menomato da un’esplosione in Afghanistan - non sono altro che la dimostrazione del totale disinteresse da parte di Obama e dei suoi colleghi presenti in aula per la sorte delle persone comuni, usate cinicamente soltanto per ripulire la propria immagine di fronte ad una popolazione americana sempre più ostile ai propri teorici rappresentanti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’approvazione da parte del Congresso americano di ripetute misure volte sostanzialmente a colpire le fasce più deboli della popolazione e a favorire le élite economico-finanziare è la diretta e inevitabile conseguenza della natura di classe di un intero sistema che per molti continua a rappresentare un modello di autentica democrazia.

A mettere ulteriormente in luce una realtà nella quale le classi privilegiate negli Stati Uniti controllano indisturbate l’apparato del potere è stato un recente rapporto dell’organizzazione non-profit Center for Responsive Politics (CPR), dal quale emerge come per la prima volta nella storia di questo paese i milionari costituiscano la maggioranza assoluta dei due rami del parlamento di Washington.

L’aumento decisivo che ha fatto superare questa soglia simbolica è avvenuto tra il 2011 e il 2012, quando il “valore netto” medio dei singoli parlamentari americani è passato da 966.000 a 1.008.767 dollari. A godere dello status di milionari nell’attuale 113esimo Congresso sono 268 membri su 534 totali, contro i 257 dell’anno precedente.

Al di sopra della media risultano poi coloro che fanno parte dell’organo più élitario della politica americana, il Senato, dove la media dei singoli membri ha sfiorato nel 2012 i 2,8 milioni di dollari, con numeri generalmente superiori per i repubblicani rispetto ai democratici.

Senatori e deputati d’oltreoceano non sono stati dunque nemmeno lontanamente sfiorati in questi anni dall’impoverimento forzato subito da decine di milioni di loro concittadini, dal momento che i primi, in media, hanno visto aumentare in un solo anno i propri averi del 10,8%, mentre i membri della camera bassa del 4,6%.

A guidare la classifica dei “congressmen” più ricchi è ancora una volta il deputato repubblicano della California, Darrell Issa, con una fortuna stimata tra i 330 e i 597 milioni di dollari. Quest’ultimo ha costruito la propria fortuna grazie al business degli antifurto per automobili ed ha riconquistato il titolo di parlamentare più benestante dopo che nel 2011 era stato sopravanzato dal collega repubblicano del Texas, Michael McCaul, sceso quest’anno in quinta posizione.

Gli occupanti dei primi otto posti della classifica stilata dal CRP hanno tutti un “valore netto” medio superiore ai 100 milioni di dollari e tra di essi figurano ben sei democratici: i senatori Mark Warner (Virginia, 257 milioni), Richard Blumenthal (Connecticut, 103 milioni), Jay Rockefeller (West Virginia, 101 milioni) e i deputati Jared Polis (Colorado, 197 milioni), John Delaney (Maryland, 154 milioni), Scott Peters (California, 112 milioni).

Le ricchezze così attribuite ai membri del Congresso risultano nettamente sottostimate, visto che i dati aggregati dal CPR non includono abitazioni, automobili e opere d’arte di loro proprietà. Inoltre, praticamente esclusi dai conteggi risultano anche i beni dei rispettivi mariti o mogli, i quali nelle dichiarazioni dei parlamentari possono da quest’anno essere riportati in maniera estremamente generica, ad esempio con indicazioni come “oltre 1 milione di dollari” o “oltre 50 milioni di dollari”. I membri del Congresso hanno investito il loro denaro in titoli delle maggiori corporation americane. General Electric e il colosso bancario Wells Fargo risultano le preferite, ma la lunga lista comprende, tra le altre, anche Microsoft, JPMorgan, Apple, Procter & Gamble, IBM, Bank of America, AT&T e Cisco Systems.

I membri del Congresso hanno investito il loro denaro in titoli delle maggiori corporation americane. General Electric e il colosso bancario Wells Fargo risultano le preferite, ma la lunga lista comprende, tra le altre, anche Microsoft, JPMorgan, Apple, Procter & Gamble, IBM, Bank of America, AT&T e Cisco Systems.

Il settore prediletto da deputati e senatori per far fruttare il proprio denaro è però quello edilizio, dove investono complessivamente una cifra tra 450 milioni e 1,4 miliardi di dollari. In azioni ci sono invece tra gli 86 e i 259 milioni, nel settore “petrolio e gas” tra i 34 e i 97 milioni, mentre in quello farmaceutico - beneficiario della “riforma” sanitaria di Obama approvata dal Congresso nel 2010 - tra i 30 e i 96 milioni.

I palesi conflitti di interesse che coinvolgono politici chiamati spesso a promulgare leggi su questioni che riguardano compagnie nelle quali essi detengono ingenti investimenti sono quasi sempre aggirati. Come se non bastasse, scrive il CPR nel suo rapporto, “migliaia di compagnie ottengono contratti pubblici per il valore di miliardi di dollari ogni anno e molte di esse fanno attività di lobby in maniera diretta sul Congresso”.

Inoltre, “alcune di queste compagnie possono essere oggetto di indagini congressuali a causa di pratiche di business discutibili, incidenti o addirittura disastri. Il tutto nonostante i parlamentari detengano azioni o intrattengano altre relazioni finanziarie con queste stesse corporations”.

A svuotare del tutto il sistema teoricamente democratico degli Stati Uniti è dunque una struttura reale di potere controllata ad ogni livello da una vera e propria oligarchia di super-ricchi che rappresenta unicamente gli interessi di una classe ben precisa.

Tutto ciò è rafforzato da cicli elettorali che comportano la spesa di quantità enormi di denaro, assicurando che i candidati di entrambi gli schieramenti, una volta ottenuto l’incarico per cui hanno corso, siano ben disposti verso banche o grandi aziende che, direttamente o indirettamente, li hanno finanziati.

Per i servizi resi nel corso del loro mandato, infine, un numero sempre crescente di parlamentari viene gratificato con incarichi estremamente redditizi nel settore privato una volta conclusa la propria carriera politica.

Questo sistema influisce in maniera inevitabile sulle percezioni di ogni singolo membro del Congresso quando è chiamato a legiferare teoricamente in nome del “popolo”, risolvendosi in politiche rigorosamente di classe lontane anni luce dalla fantasia del bene comune o dell’interesse collettivo degli Stati Uniti.

La conseguenza è una distanza sempre più incolmabile tra la grandissima maggioranza della popolazione e i suoi teorici rappresentanti, tanto da fare apparire quasi ovvio il fatto che il Congresso più ricco della storia americana sia anche quello più impopolare da quando esistono i rilevamenti statistici. Una recente indagine dell’istituto Gallup ha infatti mostrato come l’attuale organo legislativo statunitense raccolga consensi nel paese che non arrivano nemmeno al 10 per cento. In termini concreti, perciò, l’aristocrazia del Congresso di Washington ha inciso in maniera determinante nella creazione di una realtà nella quale la distribuzione delle ricchezze ha ormai raggiunto livelli paragonabili a quelli del XIX secolo o le protezioni e i diritti dei lavoratori continuano ad essere smantellati.

In termini concreti, perciò, l’aristocrazia del Congresso di Washington ha inciso in maniera determinante nella creazione di una realtà nella quale la distribuzione delle ricchezze ha ormai raggiunto livelli paragonabili a quelli del XIX secolo o le protezioni e i diritti dei lavoratori continuano ad essere smantellati.

Questo processo, parallelo all’approdo alla Camera e al Senato di uomini e donne sempre più benestanti, si è intensificato a partire dal 2008, quando la politica – negli USA come altrove – ha risposto prontamente alle esigenze dei grandi interessi economici e finanziari minacciati dalla crisi, facendo gravare il costo del salvataggio del sistema capitalistico interamente sulle spalle delle classi più disagiate.

Ad esemplificare alla perfezione la realtà di un governo dei ricchi e per i ricchi è stata così una recentissima dichiarazione del deputato repubblicano dell’Oklahoma, Frank Lucas, al termine dei negoziati tra i due partiti al Congresso su un pacchetto atteso da tempo riguardante il settore agricolo.

Il presidente della commissione Agricoltura della Camera - accreditato dal rapporto del CPR di un “valore netto” medio di 1,6 milioni di dollari - senza l’ombra di un qualche imbarazzo si è detto cioè “orgoglioso” degli sforzi bipartisan per giungere ad un accordo su un provvedimento che, tra l’altro, taglierà altri 8 miliardi di dollari destinati al finanziamento di buoni alimentari per le fasce più impoverite della popolazione americana.

Questa ennesima impietosa iniziativa della spietata classe dirigente americana va ad aggiungersi, ad esempio, agli 11 miliardi di dollari già tagliati alla fine del 2013 e al mancato rinnovo dei sussidi di disoccupazione straordinari federali, lasciando rispettivamente senza cibo per svariati giorni al mese quasi 50 milioni di persone e senza alcuna fonte di reddito un altro milione e mezzo di senza lavoro.