- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il referendum-farsa andato in scena questa settimana in Egitto si è risolto, come ampiamente previsto, con una schiacciante approvazione della nuova carta costituzionale scritta dalla giunta militare al potere. Il voto si è tenuto in un clima di intimidazione e repressione del dissenso, risultando in un esercizio che servirà soprattutto a sanzionare in maniera definitiva il ritorno delle forze armate ad una posizione dominante nel paese nord-africano, nonché a lanciare la candidatura alla presidenza del generale Abdel Fattah al-Sisi.

I due giorni di consultazioni nelle giornate di martedì e mercoledì sono stati caratterizzati da una massiccia mobilitazione delle forze di sicurezza del regime, spesso impegnate a convincere gli elettori recatisi ai seggi a votare a favore della costituzione. Durante le operazioni di voto, svariati scontri e proteste animate dai sostenitori dei Fratelli Musulmani sono stati registrati nel paese, con un bilancio complessivo di almeno una decina di morti e oltre 400 arresti.

L’imponente dispiegamento di polizia ed esercito ha confermato le preoccupazioni all’interno del regime per il possibile riesplodere delle proteste nel paese, dove un certo senso di sollievo e gratitudine per i militari dopo la rimozione dell’impopolare Mursi l’estate scorsa aveva lasciato ben presto il posto al malcontento per il ritorno ai metodi dittatoriali dell’era Mubarak.

Dopo la durissima repressione ai danni dei Fratelli Musulmani seguita alla deposizione di Mursi, la giunta militare un paio di mesi fa aveva approvato un nuovo provvedimento per mettere fuori legge qualsiasi manifestazione di protesta organizzata senza l’approvazione delle autorità. Inoltre, durante le settimane precedenti al referendum è stata di fatto impedita la possibilità di fare una qualche campagna per il “No”, tanto che, secondo i media internazionali, sette persone sono state arrestate solo per avere cercato di appendere manifesti elettorali che invitavano a votare contro la costituzione. I media nazionali, inoltre, avevano tutti indistintamente appoggiato il documento voluto dai militari, aggiungendo così la loro voce alla campagna del regime.

In un clima simile, l’unico modo per esprimere l’opposizione alla nuova carta costituzionale è sembrato essere l’astensione. L’affluenza alle urne, nonostante la mancanza di dati ufficiali, è apparsa infatti estremamente debole. Secondo l’inviato al Cairo del New York Times, ad esempio, in molti seggi della capitale la folla di votanti è sembrata nettamente inferiore rispetto al referendum del 2012, così che soldati e agenti di polizia sono stati spesso più numerosi degli elettori stessi.

Il regime aveva sollecitato gli egiziani a recarsi in massa ai seggi elettorali, in modo da ottenere una qualche legittimazione per le proprie azioni dei mesi scorsi. In particolare, i militari intendevano mostrare al paese e alla comunità internazionale che il numero dei votanti in questa occasione sarebbe stato molto più alto rispetto alla consultazione del dicembre 2012, quando per il referendum sulla costituzione voluta dal governo Mursi votò appena un terzo degli aventi diritto. Per la sola giornata di martedì, secondo quanto affermato da un ministro del governo, l’affluenza sarebbe stata del 28 per cento, mentre fonti del ministero dell’Interno hanno stimato quella complessiva attorno al 55%. Questi numeri, quasi certamente gonfiati, indicano comunque una diffusa insofferenza o, quanto meno, apatia nei confronti della giunta militare al potere. Inoltre, per spiegare il voto di molti che hanno dato parere favorevole alla nuova costituzione, è necessario tenere in considerazione la persistente avversione verso il precedente governo dei Fratelli Musulmani - oltretutto continuamente denigrato dai militari - e il desiderio di ritrovare stabilità nel paese dopo tre anni di caos e tensioni.

Questi numeri, quasi certamente gonfiati, indicano comunque una diffusa insofferenza o, quanto meno, apatia nei confronti della giunta militare al potere. Inoltre, per spiegare il voto di molti che hanno dato parere favorevole alla nuova costituzione, è necessario tenere in considerazione la persistente avversione verso il precedente governo dei Fratelli Musulmani - oltretutto continuamente denigrato dai militari - e il desiderio di ritrovare stabilità nel paese dopo tre anni di caos e tensioni.

In ogni caso, i dati provvisori del voto sono stati pubblicati giovedì dall’organo di stampa del regime Al Ahram, secondo il quale i “sì” avrebbero sfiorato addirittura il 98%. I numeri risultano particolarmente eccezionali in alcuni dei 27 governatorati egiziani, come quello di Luxor, dove i “sì” sarebbero stati oltre 2 milioni contro poco più di 3.500 “no”. I dati definitivi saranno diffusi sabato prossimo, mentre a breve dovrebbe essere emesso un decreto che annuncia le elezioni presidenziali e parlamentari.

La nuova costituzione era stata redatta da una speciale commissione di 50 membri, nominata anch’essa per decreto dal regime. Gli autori della carta appena approvata avevano rimosso alcuni discussi articoli ispirati alla legge islamica voluti dai Fratelli Musulmani, aggiungendo a loro volta delle norme che intendono rafforzare sensibilmente l’influenza di due istituzioni sulle quali si era basato anche il precedente regime di Mubarak: il potere giudiziario e, appunto, le forze armate.

A queste ultime, soprattutto, verrà assegnato uno status del tutto privilegiato e poteri eccezionali per reprimere qualsiasi forma di opposizione o aperto dissenso. Tra gli articoli più inquietanti spiccano quelli che consentono processi di fronte a tribunali militari per i civili e che creano un Consiglio Nazionale per la Difesa dominato dai militari, con il controllo assoluto sui bilanci delle forze armate e a cui spetteranno le decisioni in materia di sicurezza nazionale. Inoltre, i vertici militari avranno facoltà di nominare il ministro della Difesa nei prossimi governi.

Sul referendum di martedì e mercoledì ha così puntato tutto il comandante delle forze armate, generale Sisi, il quale ha poi anticipato la sua candidatura alla presidenza dell’Egitto riferendosi al presunto mandato popolare ottenuto con il voto a favore della costituzione.

L’operazione referendaria fa parte della cosiddetta “road map” appoggiata anche dall’Occidente per ristabilire la “democrazia” nel paese ma, in realtà, consente al regime militare solo di provare a legittimare il sanguinoso colpo di stato del luglio scorso ai anni del presidente Mursi. In quell’occasione, i militari avevano agito sull’onda delle crescenti manifestazioni contro il governo islamista, sostanzialmente per bloccare sul nascere una seconda rivoluzione dopo quella del 2011 contro Mubarak. Da allora, la giunta militare guidata da Sisi ha fatto più di mille morti tra i Fratelli Musulmani e altri oppositori, appropriandosi nondimeno della retorica rivoluzionaria dei movimenti che avevano dato la spallata all’ex dittatore e presentandosi come l’unica istituzione in grado di garantire la soddisfazione delle aspirazioni democratiche della popolazione.

Da allora, la giunta militare guidata da Sisi ha fatto più di mille morti tra i Fratelli Musulmani e altri oppositori, appropriandosi nondimeno della retorica rivoluzionaria dei movimenti che avevano dato la spallata all’ex dittatore e presentandosi come l’unica istituzione in grado di garantire la soddisfazione delle aspirazioni democratiche della popolazione.

Ciò è stato possibile soltanto grazie all’appoggio assicurato al golpe militare e alla repressione ai danni dei Fratelli Musulmani da parte delle varie formazioni giovanili, liberali e “di sinistra” che si opponevano al governo Mursi, anch’esse maggiormente spaventate da una mobilitazione popolare contro il sistema che dal ritorno della dittatura.

Nonostante qualche timida critica nei confronti dei metodi sempre più autoritari del regime, infine, gli Stati Uniti e gli altri governi occidentali hanno in larga misura approvato il referendum per la nuova costituzione, assurdamente salutato come l’inizio di un’era di democrazia in Egitto.

Particolarmente significativo appare proprio l’atteggiamento di Washington, dove, in concomitanza con il voto in Egitto, il Congresso ha approvato, all’interno del bilancio federale per l’anno in corso, lo stanziamento di oltre 1,5 miliardi di dollari a favore delle forze armate del paese nordafricano.

Questo finanziamento - erogato annualmente dagli USA al Cairo in cambio dell’allineamento agli interessi americani e israeliani in Medio Oriente - era stato a lungo in dubbio dopo la deposizione di Mursi, poiché una legge degli Stati Uniti proibisce lo stanziamento di fondi a favore di regimi dittatoriali o golpisti.

Per non perdere un alleato fondamentale in un’area cruciale del pianeta, tuttavia, il Congresso americano e la Casa Bianca hanno finito per ignorare le loro stesse leggi, stabilendo che la giunta militare egiziana dovrà soltanto dar prova di seguire la propria “road map verso la democrazia”, di cui il referendum di questa settimana rappresenta appunto una tappa fondamentale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Proprio mentre gli Stati Uniti e i loro alleati stavano terminando un incontro a Parigi per rilanciare la campagna per il rovesciamento del regime in Siria, sulla stampa internazionale è apparsa la notizia che membri dei servizi segreti di alcuni paesi europei si sono recati a Damasco nei mesi scorsi per incontrare esponenti del governo Assad, con i quali avrebbero scambiato informazioni sui guerriglieri jihadisti attivi nel paese mediorientale.

Basandosi su rivelazioni di anonimi funzionari europei e mediorientali, il Wall Street Journal ha pubblicato mercoledì un articolo che conferma ancora una volta l’apparente schizofrenia delle politiche occidentali nei confronti della crisi siriana, divise tra l’appoggio a formazioni fondamentaliste, utilizzate per dare la spallata al regime, e i timori degli effetti collaterali prodotti dal proliferare di gruppi estremisti che potrebbero minacciare gli stessi interessi occidentali.

In particolare, gli incontri andati un scena a Damasco sarebbero serviti alle agenzie di intelligence occidentali per raccogliere informazioni su circa 1.200 jihadisti residenti in Europa e trasferitisi in Siria in questi tre anni per unirsi ai “ribelli” che si battono contro Assad. Le preoccupazioni che hanno spinto i governi di Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna ad intraprendere una simile iniziativa sarebbero legate al possibile ritorno di questi estremisti in patria per organizzare attentati terroristici.

La notizia era stata anticipata martedì da un’intervista rilasciata alla BBC dal vice primo ministro siriano, Faisal Mekdad, il quale aveva rivelato le visite di membri dei servizi segreti occidentali a Damasco ma senza elencare i paesi coinvolti nel dialogo con il regime.

Secondo Mekdad, addirittura, questi incontri sarebbero la prova delle divisioni esistenti tra i rappresentanti politici e i servizi di sicurezza in alcuni paesi che appoggiano l’opposizione anti-Assad. “Francamente”, ha poi affermato il numero due della diplomazia siriana, “la disposizione [di questi paesi] sembra essere cambiata” nei confronti del regime.

All’interno dei governi che avevano puntato tutto sulla rimozione di Assad, infatti, circolano da tempo molti dubbi su una strategia che ha alimentato gravissime violenze settarie con il rischio di destabilizzare l’intera regione e creare un nuovo serbatoio di terrorismo nel cuore del Medio Oriente.

La rivelazione delle visite dell’intelligence europea a Damasco è perciò la conferma dell’esistenza almeno di alcune sezioni delle classi dirigenti occidentali che ritengono i gruppi integralisti dell’opposizione siriana più pericolosi dello stesso regime, in alcuni casi fino a prospettare la riapertura di un qualche dialogo con Assad e la sua cerchia di potere. Questo ripensamento, inoltre, sembra riguardare ormai anche alcuni paesi mediorientali che avevano appoggiato senza riserve l’opposizione, comprese le formazioni islamiste.

Questo ripensamento, inoltre, sembra riguardare ormai anche alcuni paesi mediorientali che avevano appoggiato senza riserve l’opposizione, comprese le formazioni islamiste.

È il caso della Turchia, da dove il presidente, Abdullah Gül, nel corso di un’apparizione di fronte agli ambasciatori accreditati ad Ankara, martedì ha fatto appello al governo del premier Erdogan a ricalibrare la propria strategia siriana, evidenziando la necessità di cercare una strada diplomatica per risolvere la crisi nel vicino meridionale.

Le fonti del Wall Street Journal, come è ovvio, hanno tenuto a sottolineare che lo scambio di informazioni rivelato mercoledì riguarda soltanto la questione degli estremisti legati ad al-Qaeda e “non rappresenta un’apertura diplomatica più ampia”.

Queste rassicurazioni sono rivolte soprattutto all’opposizione “moderata” appoggiata dall’Occidente che sta decidendo se inviare una propria delegazione a Ginevra la prossima settimana per l’apertura dei negoziati di pace con il regime.

I “ribelli” filo-occidentali temono infatti che i loro sponsor stiano preparando una svolta strategica in Siria, basata sull’accettazione della permanenza al potere del presidente Assad nel prossimo futuro, perché considerato come il partner più affidabile per combattere l’estremismo sunnita. Un simile riallineamento trarrebbe origine dalla collaborazione del regime nella distruzione del proprio arsenale di armi chimiche, seguita all’accordo tra USA e Russia del settembre scorso dopo il fallito tentativo americano di scatenare un’aggressione militare contro la Siria.

Anche se le rivelazioni del Journal indicano come i contatti tra il regime e le agenzie di intelligence europee siano recenti, essendo avvenuti tra novembre e dicembre, è difficile stabilire se quella che può essere considerata un modesta apertura verso Assad sia da considerarsi come il percorso che i governi occidentali intendono perseguire nell’immediato futuro.

Infatti, l’inizio del nuovo anno è stato segnato, almeno pubblicamente, da una rinnovata offensiva contro il regime, suggellata ad esempio dai toni minacciosi espressi dagli “amici della Siria” nel fine settimana a Parigi e dall’annuncio americano di volere riprendere la fornitura di aiuti “non letali” all’opposizione siriana. Ciò è coinciso con la guerra scatenata dall’opposizione armata “moderata”, in collaborazione con milizie fondamentaliste, contro un’altra fazione ribelle, l’organizzazione legata ad al-Qaeda denominata Stato Islamico dell’Iraq e della Siria.

La strada dello scontro e quella dell’apertura sembrano in realtà essere seguite parallelamente dai governi occidentali, in modo da scegliere la più opportuna una volta chiarite le potenzialità del vertice “Ginevra II” che dovrebbe partire il 22 gennaio. Un diplomatico occidentale di stanza in Medio Oriente ha infatti confermato al Wall Street Journal che “dopo Ginevra potrebbero esserci delle aperture” verso il regime, sempre che quest’ultimo si mostri disponibile a qualche concessione. Gli incontri di Damasco, oltre a raccogliere informazioni sul jihadismo esportato in Siria dall’Europa, potrebbero essere serviti anche ad un altro scopo ed esso è legato, come spiega lo stesso articolo del Journal, al tentativo da parte degli “USA e dei loro alleati di creare un governo provvisorio accettabile sia per Damasco che per l’opposizione”.

Gli incontri di Damasco, oltre a raccogliere informazioni sul jihadismo esportato in Siria dall’Europa, potrebbero essere serviti anche ad un altro scopo ed esso è legato, come spiega lo stesso articolo del Journal, al tentativo da parte degli “USA e dei loro alleati di creare un governo provvisorio accettabile sia per Damasco che per l’opposizione”.

In questo quadro, l’intelligence europea può avere sondato il terreno in Siria per trovare elementi all’interno del regime disponibili ad un accordo con i “ribelli”, a cominciare dal consigliere speciale per la sicurezza di Assad, Ali Mamlouk, protagonista degli incontri con i rappresentanti dei servizi segreti europei e indicato da un diplomatico occidentale, sentito dallo stesso quotidiano newyorchese, come un “importante candidato di compromesso” per guidare un eventuale governo di transizione.

I governi occidentali citati dall’articolo del Wall Street Journal, in ogni caso, si sono quasi tutti rifiutati di commentare le rivelazioni. Solo un portavoce dell’agenzia per la sicurezza interna spagnola ha confermato che Madrid ha condiviso informazioni con Damasco circa cittadini spagnoli trasferitisi in Siria per unirsi ai gruppi jihadisti.

Anche senza conferme da Londra, Parigi o Berlino, in ogni caso, questi governi - come quello di Washington, che non avrebbe però inviato i propri agenti a Damasco - stanno discutendo da tempo dei pericoli legati ad una delle conseguenze dirette delle loro manovre, vale a dire il ritorno in patria di guerriglieri passati attraverso un processo di radicalizzazione in Siria.

Reclutati nelle moschee delle città europee o americane, i jihadisti con passaporti occidentali raggiungono solitamente il sud della Turchia e, facendo lo stesso percorso delle armi e del denaro destinato ai “ribelli”, oltrepassano il confine siriano per raggiungere gruppi armati che sono stati spesso protagonisti di violenze e soprusi ai danni della popolazioni civile.

Secondo i dati del governo britannico, Londra avrebbe finora privato della cittadinanza una ventina di persone che hanno preso parte al conflitto in Siria. Da Parigi, invece, il presidente Hollande ha affermato proprio martedì che almeno 700 cittadini francesi hanno già lasciato il paese per raggiungere i “ribelli” siriani, mentre un pubblico ministero transalpino ha aggiunto che altre centinaia di persone sarebbero pronte a partire, tutte per combattere una battaglia che ha sostanzialmente lo stesso obiettivo perseguito dai governi dei loro paesi di origine in Occidente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con l’inizio della settimana ha preso il via in Thailandia il blocco della capitale, Bangkok, minacciato dall’opposizione anti-governativa che chiede da mesi le dimissioni immediate del primo ministro, Yingluck Shinawatra, per procedere con una serie di “riforme” del sistema politico. Alle prime manifestazioni di protesta nella giornata di lunedì hanno preso parte più di 100 mila manifestanti, mentre il governo e gli altri centri di potere thailandesi stanno cercando di trovare una soluzione alla crisi che eviti lo scivolamento nel caos di un paese sul quale continua a pesare la minaccia di un nuovo colpo di stato militare.

Il primo giorno della paralisi di Bangkok ha così costretto alla chiusura molte scuole, negozi ed uffici pubblici, alcuni dei quali hanno però riaperto già martedì. Svariate arterie stradali della capitale sono state inoltre occupate dalle manifestazioni, così che la metropoli di quasi 8 milioni di abitanti è apparsa insolitamente priva di traffico in alcune aree del centro.

Sempre martedì, poi, i partecipanti alle proteste, coordinate dal cosiddetto Comitato Popolare per la Riforma Democratica (PDRC), hanno marciato verso i palazzi dei ministeri degli Esteri, del Lavoro e del Commercio, occupandoli simbolicamente ed evacuandoli poco dopo. Le proteste sono rimaste per ora pacifiche, anche se maggiori tensioni potrebbero causare nei prossimi giorni gli eventuali blocchi del quartier generale della compagnia Aerothai, che gestisce il traffico aereo nel paese, e della sede della Borsa, come minacciato da un gruppo allineato al PDRC, la Rete degli Studenti e del Popolo per la Riforma della Thailandia.

Per cercare di calmare gli animi, la premier Yingluck ha invece proposto un incontro tra le varie parti per discutere una recente proposta avanzata dalla Commissione Elettorale di rimandare di un mese le elezioni anticipate previste per il 2 febbraio, indette dallo stesso capo del governo dopo lo scioglimento del Parlamento seguito alle dimissioni di massa dei deputati del Partito Democratico di opposizione.

Il portavoce del PDRC, Akanat Promphan, ha però fatto sapere che la sua organizzazione non parteciperà alla riunione, così come in precedenza il leader dei manifestanti, l’ex vice-premier e già deputato del Partito Democratico, Suthep Thaugsuban, aveva assicurato i suoi sostenitori che non ci sarebbe stato alcun negoziato né compromesso con il governo.

Yingluck, perciò, dopo avere ribadito la sua intenzione di rimanere al proprio posto fino alla data del voto, mercoledì dovrebbe limitarsi ad incontrare i membri della Commissione Elettorale. Il vertice si terrà significativamente presso una base dell’aeronautica thailandese, a conferma del ruolo fondamentale delle forze armate. Queste ultime hanno finora ufficialmente appoggiato la soluzione elettorale pur essendo state protagoniste nel 2006 di un golpe che rimosse dalla guida del governo il fratello dell’attuale premier, Thaksin Shinawatra, al culmine di una crisi dai contorni simili a quella odierna.

A dimostrazione dei timori diffusi tra le forze di governo, un portavoce dell’esecutivo qualche giorno fa aveva parlato di un piano segreto dell’opposizione per provocare un colpo di stato militare tramite la messa in scena di un attacco violento contro gli stessi manifestanti. L’unico episodio riconducibile ad una possibile provocazione è stato per ora registrato nella mattinata di lunedì, quando alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un locale di fronte alla sede del Partito Democratico a Bangkok. Episodi simili potrebbero ripetersi in concomitanza con l’escalation della crisi e far scattare un qualche intervento dei militari. Tanto più che settimana scorsa il potente comandante delle forze armate, generale Prayuth Chan-ocha, aveva avvertito che l’esercito è pronto a intervenire per “proteggere il paese” nel caso una delle parti “violi la legge e l’altra risponda con la violenza”.

Episodi simili potrebbero ripetersi in concomitanza con l’escalation della crisi e far scattare un qualche intervento dei militari. Tanto più che settimana scorsa il potente comandante delle forze armate, generale Prayuth Chan-ocha, aveva avvertito che l’esercito è pronto a intervenire per “proteggere il paese” nel caso una delle parti “violi la legge e l’altra risponda con la violenza”.

Rappresentando gli interessi dei tradizionali centri di potere thailandesi - di cui le forze armate fanno parte - gli organizzatori delle proteste di questi mesi hanno d’altra parte come obiettivo un colpo di mano dei militari per rimuovere l’attuale governo, quanto meno se non fosse possibile ottenere la loro principale richiesta.

Quest’ultima, come è ormai noto, è la creazione di un “consiglio del popolo” non eletto e formato da personalità legate agli ambienti reali, al potere giudiziario e agli stessi vertici militari, con il compito di implementare una serie di “riforme” che sradichino l’influenza della famiglia Shinawatra dal sistema politico thailandese e rendano impossibili anche future minacce agli equilibri di potere consolidati.

La colpa dell’ex premier in esilio Thaksin agli occhi dell’opposizione è sostanzialmente quella di avere emarginato i tradizionali detentori del potere in Thailandia, utilizzando metodi sempre più autoritari e al limite della legalità per prolungare la permanenza alla guida del paese e favorire i suoi enormi interessi economici.

Nel mettere in atto questo progetto, il clan Shinawatra ha costruito una solida base elettorale soprattutto nelle aree rurali settentrionali, solitamente emarginate dal sistema e che hanno beneficiato di limitate politiche di riforma sociale, come la creazione di un sistema sanitario virtualmente gratuito.

Proprio il timore di una mobilitazione di queste forze e l’esplosione di uno scontro sociale di vaste proporzione sembra essere stato finora il deterrente di una possibile evoluzione della crisi thailandese verso la dittatura militare o l’imposizione di un governo non legittimato dal voto popolare. Lo stesso governo e i gruppi extra-parlamentari vicini alla famiglia Shinawatra, peraltro, stanno cercando di gettare acqua sul fuoco, così da evitare il ripetersi della crisi del 2010, quando a manifestare contro il governo del Partito Democratico imposto dai militari furono i sostenitori di Thaksin e la loro protesta fu repressa nel sangue.

In quell’occasione, come potrebbe accadere a breve, una parte delle centinaia di migliaia di manifestanti appartenenti alle classi più disagiate cominciò ad avanzare richieste di giustizia sociale che andavano ben al di là del programma politico di Thaksin e della sua cerchia. Anche per questa ragione, dunque, i leader delle cosiddette “camicie rosse” continuano ora ad escludere una mobilitazione contro il PDRC, augurandosi che siano le elezioni a riportare la calma nel paese sotto la guida di un nuovo governo dell’attuale premier. Anche nel caso le elezioni anticipate dovessero andare regolarmente in porto, però, il partito di governo - Pheu Thai - sarebbe con ogni probabilità esposto agli attacchi di un’opposizione che ha deciso di boicottare le urne. A causa delle manifestazioni di protesta, infatti, il processo di registrazione delle candidature per il Parlamento è risultato incompleto, visto che ne sono state presentate a sufficienza solo per coprire il 94 per cento dei seggi della Camera bassa. La costituzione thailandese richiede invece che la quota minima sia almeno del 95 per cento.

Anche nel caso le elezioni anticipate dovessero andare regolarmente in porto, però, il partito di governo - Pheu Thai - sarebbe con ogni probabilità esposto agli attacchi di un’opposizione che ha deciso di boicottare le urne. A causa delle manifestazioni di protesta, infatti, il processo di registrazione delle candidature per il Parlamento è risultato incompleto, visto che ne sono state presentate a sufficienza solo per coprire il 94 per cento dei seggi della Camera bassa. La costituzione thailandese richiede invece che la quota minima sia almeno del 95 per cento.

Con un simile scenario, la pressoché certa vittoria del partito Pheu Thai finirebbe al centro di una contesa legale che potrebbe stravolgere l’esito del voto, portando ad un nuovo colpo di stato giudiziario, come avvenne nel 2008 con la rimozione in un’aula di tribunale del governo guidato dai sostenitori di Thaksin.

I tentativi di percorrere questa strada sono d’altra parte già risultati evidenti qualche giorno fa, quando la Commissione Nazionale Anti-Corruzione ha aperto un procedimento legale contro oltre 300 parlamentari - quasi tutti del partito di governo - i quali rischiano il bando da qualsiasi attività politica per avere votato a favore di una modifica alla costituzione per rendere elettivi tutti i seggi del Senato thailandese.

Questa iniziativa, successivamente bocciata dalla Corte Costituzionale, era stata adottata dal governo e, assieme al tentativo di fare approvare un’amnistia che avrebbe consentito a Thaksin di rientrare in patria nonostante la condanna a suo carico per corruzione e abuso di potere, nel mese di novembre aveva innescato le proteste che stanno tuttora agitando il paese del sud-est asiatico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nelle giornate di domenica e lunedì è andato in scena a Parigi un vertice preliminare per preparare il summit di Ginevra del prossimo 22 gennaio che dovrebbe aprire la strada ad una soluzione negoziata del conflitto in corso da quasi tre anni in Siria. Contestualmente, una riunione dei cosiddetti “amici della Siria” ha invitato i leader dell’opposizione “moderata” a sciogliere le riserve sulla partecipazione ai colloqui di pace, anche se l’inconsistenza di quest’ultima di fronte ai gruppi fondamentalisti e il totale disaccordo tra le parti sulla sorte del presidente Assad continuano a gettare una lunghissima ombra sull’esito di un difficile negoziato per il futuro del paese mediorientale.

La due giorni parigina ha soprattutto segnato l’avvio di una rinnovata offensiva per il cambio di regime a Damasco dopo che, nei mesi seguiti all’abortito tentativo di aggressione militare statunitense con il pretesto dell’uso di armi chimiche da parte del regime, in Occidente erano sembrati prevalere i timori per la crescente influenza delle formazioni integraliste sunnite tra le fila dell’opposizione armata.

Gli undici paesi “amici della Siria” hanno così emesso un comunicato ufficiale nel quale si afferma che “Assad e i membri del suo entourage con le mani insanguinate non avranno alcun ruolo” nel futuro del paese. L’opposizione, perciò, è stata sollecitata a “formare al più presto una delegazione… per partecipare al processo politico” che dovrebbe aprirsi la prossima settimana in Svizzera.

Un qualche ottimismo sulla partecipazione dell’opposizione siriana l’ha espresso il segretario di Stato americano, John Kerry, il quale dopo un faccia a faccia con il numero uno della Coalizione Nazionale appoggiata dall’Occidente, Ahmad Jarba, si è detto “fiducioso” circa la presenza di una qualche delegazione a Ginevra. Lo stesso ex senatore democratico ha poi riconosciuto che il regime di Assad aveva invece assicurato la propria presenza al tavolo dei negoziati “fin dall’inizio”.

Jarba, da parte sua, nonostante l’organizzazione di cui è alla guida abbia ben poca influenza sulle forze che si battono contro Assad, si è mostrato ottimista in vista del vertice battezzato “Ginevra II”, principalmente per la rinnovata attenzione posta dagli USA e dai loro alleati sulla possibile uscita di scena del presidente siriano.

Le dichiarazioni di Jarba hanno riflettuto quelle di Kerry, del ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, e di altri diplomatici presenti a Parigi, i quali sono appunto tornati a denunciare le violenze del regime ai danni della popolazione. Fabius, inoltre, ha attribuito ad Assad la responsabilità di alimentare il terrorismo in Siria, quando il proliferare di gruppi integralisti spesso legati ad al-Qaeda è esattamente il risultato del comportamento dei governi occidentali e dei loro partner in Medio Oriente.

Questi ultimi hanno infatti soffiato sul fuoco del settarismo in Siria per piegare il regime, sostenendo finanziariamente e militarmente formazioni islamiste relativamente efficaci sul campo di battaglia - a differenza delle brigate affiliate all’opposizione “secolare” o “moderata” - ma profondamente impopolari tra la popolazione locale.

Il timore che la situazione in Siria potesse sfuggire di mano e che i fondamentalisti sunniti finissero per minacciare i loro stessi sponsor aveva influito sulla già ricordata marcia indietro dell’amministrazione Obama lo scorso settembre, quando tutto sembrava dover portare ad un’aggressione contro Damasco. Nelle settimane successive, così, in molti avevano avvertito che la permanenza di Assad al potere era da considerare come un male minore di fronte al prevalere di organizzazioni come il Fronte al-Nusra o lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria. Qualche voce isolata anche a Washington - come ad esempio quella dell’ex ambasciatore USA a Baghdad e a Kabul, Ryan Crocker - aveva addirittura prospettato la necessità di tornare a parlare con il regime, sia pure in maniera “sommessa”, verosimilmente per progettare un’azione comune contro l’estremismo islamico in Siria.

Nelle settimane successive, così, in molti avevano avvertito che la permanenza di Assad al potere era da considerare come un male minore di fronte al prevalere di organizzazioni come il Fronte al-Nusra o lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria. Qualche voce isolata anche a Washington - come ad esempio quella dell’ex ambasciatore USA a Baghdad e a Kabul, Ryan Crocker - aveva addirittura prospettato la necessità di tornare a parlare con il regime, sia pure in maniera “sommessa”, verosimilmente per progettare un’azione comune contro l’estremismo islamico in Siria.

Le vicende interne al paese mediorientale negli ultimi tempi hanno però rilanciato la battaglia diplomatica in Occidente contro Assad, accompagnata sul campo dal recente annuncio americano di volere riprendere le forniture di aiuti “non letali” all’opposizione considerata affidabile.

Questo genere di aiuti era stato sospeso da USA e Gran Bretagna a inizio dicembre in seguito alla conquista da parte del Fronte Islamico di un deposito contenente materiale fornito all’opposizione secolare siriana. Il Fronte Islamico Siriano è uno dei vari gruppi che si battono per rovesciare il regime di Assad e raccoglie alcune formazioni islamiste che avevano rotto con l’opposizione armata filo-occidentale pur continuando ad opporsi anche allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria e al Fonte al-Nusra, entrambi affiliati ad al-Qaeda.

Il Fronte Islamico è però tornato recentemente a collaborare sia con il Libero Esercito della Siria che con il Fronte al-Nusra per combattere lo Stato Islamico nel nord del paese, dando vita ad una durissima lotta intestina tra le forze di opposizione che ha fatto centinaia di morti. Questo riallineamento nella galassia delle formazioni che si oppongono al regime ha fornito l’occasione agli Stati Uniti non solo di riprendere gli aiuti materiali destinati ai “ribelli” ma anche e soprattutto di tornare a puntare senza riserve sul cambio di regime a Damasco, presentando i propri sforzi in questo senso come una lotta necessaria per limitare lo strapotere di al-Qaeda in Siria.

Come frequentemente sono costretti ad ammettere anche i media ufficiali in Occidente, tuttavia, i beneficiari di questa rinnovata iniziativa sono anche forze ultra-reazionarie come il Fronte Islamico, con cui gli Stati Uniti da tempo stanno cercando di dialogare, e il Fronte al-Nursa, già designato come organizzazione terroristica dal Dipartimento di Stato USA, i quali, pur giudicando controproducenti in questo frangente gli eccessi dello Stato Islamico, si battono anch’essi per la formazione di un emirato basato sulla legge islamica in Siria.

Come ha sottolineato nel fine settimana la corrispondente del New York Times da Beirut, Anne Barnard, la battaglia scatenata ad Aleppo, Raqqa e altrove contro lo Stato Islamico sarebbe stata incoraggiata dagli stessi leader dell’opposizione in esilio per cercare di rimediare alla perdita della loro influenza sia nel paese che di fronte ai sostenitori esteri. La coalizione moderata si augura, cioè, che “la guerra [contro i fondamentalisti dello Stato Islamico] convinca l’Occidente che i ribelli, e non Assad, offrano le migliori garanzie di impedire ad al-Qaeda di creare una base in Siria”.

La minaccia alla sicurezza dell’intera regione, ha aggiunto la giornalista del quotidiano newyorchese, aveva infatti spinto “alcune potenze straniere, per non parlare di molti siriani, ad ipotizzare la ricerca di un compromesso con il regime”.

L’affiancamento di gruppi come il Fronte Islamico al Libero Esercito della Siria contro lo Stato Islamico ha dunque fornito ai sostenitori irriducibili della rimozione di Assad a Washington e altrove più di un argomento per affermare che non tutte le formazioni di ispirazione islamista attive contro il regime rappresentano una minaccia terroristica a causa dei loro legami con al-Qaeda. Ciò è però quanto meno un’illusione, dal momento che il Fronte Islamico o il Fronte al-Nusra - responsabile nel recente passato di attentati suicidi contro civili, esecuzioni e persecuzioni ai danni delle minoranze religiose siriane - sembrano avere unito le proprie forze a quelle dell’opposizione filo-occidentale solo temporaneamente e per ragioni di opportunismo, condividendo entrambi in maniera sostanziale l’agenda fondamentalista dello Stato Islamico.

Ciò è però quanto meno un’illusione, dal momento che il Fronte Islamico o il Fronte al-Nusra - responsabile nel recente passato di attentati suicidi contro civili, esecuzioni e persecuzioni ai danni delle minoranze religiose siriane - sembrano avere unito le proprie forze a quelle dell’opposizione filo-occidentale solo temporaneamente e per ragioni di opportunismo, condividendo entrambi in maniera sostanziale l’agenda fondamentalista dello Stato Islamico.

Da Parigi, intanto, gli Stati Uniti e la Russia hanno fatto sapere di avere discusso possibili “cessate il fuoco localizzati” in Siria per favorire l’avvio dei negoziati di Ginevra. Inoltre, il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, ha annunciato che il regime di Assad starebbe valutando la possibilità di concedere l’apertura di corridoi umanitari nelle aree sotto assedio controllate dai ribelli.

Una delle questioni più controverse rimane infine la partecipazione dell’Iran ai colloqui di pace. Gli USA, per bocca di Kerry, qualche giorno fa avevano ipotizzato un ruolo di Teheran soltanto “a margine” del vertice di Ginevra, un’idea però respinta come offensiva dal governo della Repubblica Islamica.

Nel fine settimana, il segretario di Stato USA è tornato ad escludere la partecipazione del principale alleato di Assad, almeno fino a quando non accetterà l’obiettivo del vertice stabilito dagli Stati Uniti, vale a dire preparare un governo di transizione in Siria senza l’attuale presidente. Quest’ultimo obiettivo non è però condiviso nemmeno dalla Russia, il cui rappresentante a Parigi ha puntato il dito contro gli americani per la loro inflessibilità, bollando come “ideologica” l’opposizione di Washington alla presenza iraniana al tavolo delle trattative.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il continuo precipitare dei rapporti bilaterali tra Cina e Giappone sull’onda del riassetto strategico degli Stati Uniti in Asia orientale ha fatto registrare nei primi giorni del nuovo anno una serie di iniziative e scambi di accuse reciproche che rischiano di far precipitare la situazione in qualsiasi momento. Questa settimana, ad esempio, il governo ultra-conservatore di Tokyo ha annunciato di volere registrare 280 isole al largo delle proprie coste come “proprietà dello stato”, ufficialmente per migliorarne la gestione.

Anche se l’elenco non è stato ancora reso noto, la mossa del premier Shinzo Abe solleverà probabilmente le ire almeno di Cina e Corea del Sud, due paesi che hanno una serie di dispute territoriali con il Giappone. Per cercare di gettare acqua sul fuoco, la segreteria per le Politiche Oceaniche e Territoriali nipponica ha fatto sapere che le isole in questione sono tutte all’interno delle acque territoriali del Giappone, mentre nessuna di esse rientrerebbe tra quelle al centro di dispute con altri paesi.

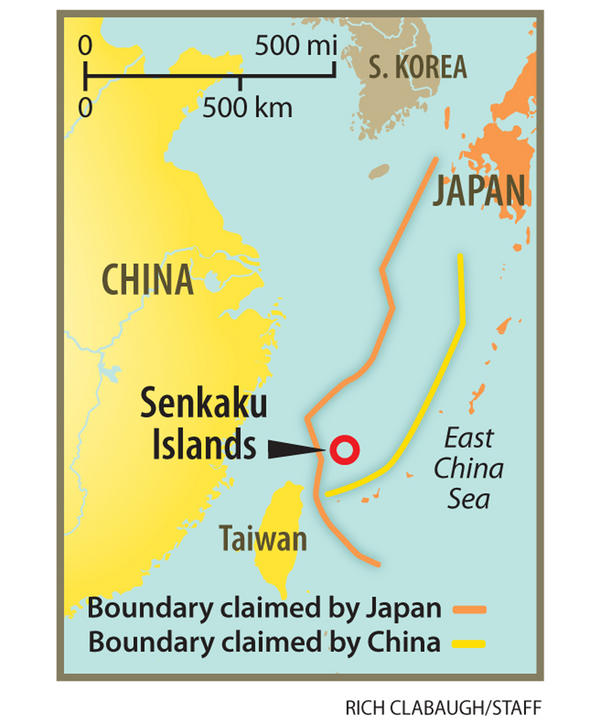

Tokyo e Pechino, in particolare, sono da tempo ai ferri corti circa la sovranità sulle isole Senkaku (Diaoyu in cinese) nel Mar Cinese Orientale, già nazionalizzate dal precedente governo giapponese di centro sinistra nel settembre 2012 nonostante le proteste cinesi.

Proprio nei pressi delle isole Senkaku, martedì è stato sfiorato un grave scontro tra i due paesi, quando il governo giapponese ha fatto alzare in volo aerei da guerra in seguito all’ingresso nella propria “zona di identificazione per la difesa aerea” (ADIZ) di un velivolo civile cinese. Quest’ultimo non aveva comunque sconfinato nello spazio aereo nipponico vero e proprio ed ha infine fatto rotta verso la Cina.

Un significativo innalzamento delle tensioni in Estremo Oriente era stato registrato nel mese di novembre, quando Pechino aveva deciso di creare una propria “zona di identificazione per la difesa aerea” nel Mar Cinese Orientale coprendo anche le isole contese al Giappone. In quell’occasione, erano stati i giapponesi, assieme agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, a condannare la mossa della Cina e Washington, in segno di provocazione, aveva fatto volare dei B-52 con dotazioni nucleari all’interno della neonata ADIZ di Pechino senza darne notifica alle autorità. Gli episodi più recenti si inseriscono inoltre in una diatriba scatenata dalla visita avvenuta il 26 dicembre del premier Abe al santuario scintoista Yasukuni di Tokyo, dedicato ai soldati giapponesi morti “al servizio dell’imperatore”. Dal momento che qui sono sepolti anche svariati criminali di guerra, le visite dei politici giapponesi sono sempre molto controverse e suscitano puntualmente la condanna di Cina e Corea del Sud, le cui popolazioni hanno pagato il prezzo più alto per i crimini dell’imperialismo nipponico nella prima metà del secolo scorso.

Gli episodi più recenti si inseriscono inoltre in una diatriba scatenata dalla visita avvenuta il 26 dicembre del premier Abe al santuario scintoista Yasukuni di Tokyo, dedicato ai soldati giapponesi morti “al servizio dell’imperatore”. Dal momento che qui sono sepolti anche svariati criminali di guerra, le visite dei politici giapponesi sono sempre molto controverse e suscitano puntualmente la condanna di Cina e Corea del Sud, le cui popolazioni hanno pagato il prezzo più alto per i crimini dell’imperialismo nipponico nella prima metà del secolo scorso.

La prima visita al santuario di un primo ministro giapponese dal 2005 ha così innescato una nuova polemica con Pechino, culminata in un singolare battibecco, ospitato dal quotidiano Daily Telegraph, tra gli ambasciatori dei due paesi in Gran Bretagna. Respingendo ogni responsabilità per avere causato il deterioramento dei rapporti bilaterali, i due diplomatici hanno entrambi paragonato il paese rivale a Lord Voldemort, il “cattivo” della saga di Harry Potter.

Lo scontro ha poi trovato eco mercoledì alle Nazioni Unite, con il rappresentante cinese al Palazzo di Vetro, Liu Jieyi, che ha ripreso pubblicamente il governo giapponese, invitando la “comunità internazionale a rimanere vigile” sulle conseguenze della piega ultra-nazionalista presa dal governo di Tokyo e chiedendo al premier Abe di “correggere il suo punto di vista errato sulla storia”.

Nella disputa si sono poi inevitabilmente inseriti gli Stati Uniti, con il segretario alla Difesa, Chuck Hagel, che in una recente conversazione telefonica con il suo omologo nipponico, Itsunori Onodera, ha invitato il Giappone ad adoperarsi per migliorare i rapporti con i propri vicini. In precedenza, il Dipartimento di Stato aveva inoltre espresso il proprio disappunto per la visita di Abe al santuario Yasukuni.

I tentativi di calmare gli animi in Asia orientale da parte americana non possono però nascondere il ruolo giocato proprio da Washington nel far riesplodere le tensioni tra Cina e Giappone. L’amministrazione Obama ha infatti incoraggiato l’alleato giapponese ad assumere un atteggiamento più aggressivo nei confronti di Pechino, così da contribuire alla strategia americana di contenimento della seconda economia del pianeta.

Così facendo, tuttavia, gli USA hanno alimentato le tendenze militariste e nazionaliste all’interno della classe dirigente di Tokyo, causando l’effetto collaterale di complicare anche i rapporti tra il Giappone e l’altro principale alleato statunitense in quest’area del globo, la Corea del Sud. Da qui i malumori espressi a mezza voce da Washington per le provocazioni del gabinetto di estrema destra guidato da Shinzo Abe.

I governi di Cina e Giappone, da parte loro, stanno anch’essi sfruttando le tensioni diplomatiche in corso per incoraggiare i sentimenti nazionalisti al loro interno, in modo da giustificare i rispettivi programmi di riarmo e distogliere l’attenzione da problemi e conflitti sociali domestici. Il confronto tra Cina e Giappone non si sta giocando però soltanto nelle aree contese nei mari asiatici ma anche, ad esempio, nel continente africano, dove giovedì il premier Abe ha iniziato una trasferta di una settimana che lo porterà, dopo lo stop mediorientale in Oman, in Costa d’Avorio, Mozambico ed Etiopia.

Il confronto tra Cina e Giappone non si sta giocando però soltanto nelle aree contese nei mari asiatici ma anche, ad esempio, nel continente africano, dove giovedì il premier Abe ha iniziato una trasferta di una settimana che lo porterà, dopo lo stop mediorientale in Oman, in Costa d’Avorio, Mozambico ed Etiopia.

Se nelle dichiarazioni pubbliche è stato escluso che la competizione con la Cina sia alla base del viaggio del primo ministro, ciò è invece e senza dubbio una delle ragioni principali della trasferta in corso. Pechino ha infatti allargato enormemente la propria influenza in Africa nell’ultimo decennio, stabilendo partnership commerciali con molti paesi che forniscono alla Cina le proprie risorse energetiche e spesso beneficiano di ingenti investimenti in infrastrutture e progetti di sviluppo.

Questo continente è poi da tempo nel mirino dei paesi occidentali, che stanno progressivamente aumentando la loro presenza soprattutto militare, giustificata da motivazioni “umanitarie” che hanno portato a numerosi interventi, tra cui in Libia, Costa d’Avorio, Mali e Repubblica Centroafricana.

Che l’Africa sia al centro dell’interesse del governo liberal democratico giapponese era già stato confermato la scorsa estate, quando Tokyo aveva ospitato una quarantina di capi di stato africani, ai quali erano stati promessi decine di miliardi di dollari in prestiti e investimenti privati.

Più in generale, la corsa all’accaparramento delle risorse e dei mercati spesso dominati dalla Cina da parte del Giappone di Abe appare evidente dalle 25 visite all’estero effettuale nel corso del solo 2013 dal premier conservatore, concentratosi, prima di passare al continente africano, su praticamente tutti i paesi del sud-est asiatico, protagonisti in questi anni di un sensibile rafforzamento dei legami commerciali e talvolta strategici con Pechino.