- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A quasi un anno di distanza dalle bombe alla maratona di Boston, che fecero tre morti e centinaia di feriti, i punti oscuri e gli interrogativi circa i responsabili, i testimoni e l’eventuale coinvolgimento del governo americano rimangono tuttora irrisolti. In particolare, la morte per mano dell’FBI del 27enne ceceno Ibragim Todashev, amico dei fratelli Tsarnaev, accusati di essere i responsabili dell’attentato, continua a rimanere avvolta nel mistero anche dopo le recenti indagini giornalistiche e la pubblicazione di due rapporti ufficiali da parte delle autorità americane.

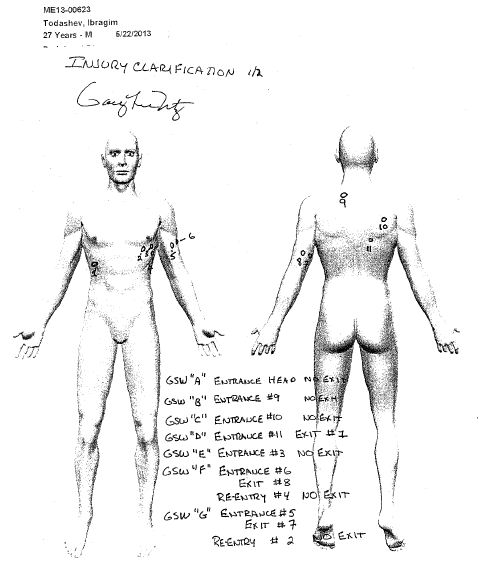

Immigrato dalla Russia ed appassionato di arti marziali, Todashev è stato assassinato al termine di un interrogatorio di quasi cinque ore nella notte tra il 21 e il 22 maggio dello scorso anno nel suo appartamento di Orlando, in Florida. Il giovane era finito al centro delle indagini sugli attentati di Boston a causa dei suoi legami con Tamerlan Tsarnaev, il maggiore dei due fratelli ceceni, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia pochi giorni dopo le esplosioni.

Secondo la ricostruzione ufficiale, Todashev aveva confessato agli agenti che lo stavano interrogando di essere coinvolto nell’omicidio di tre spacciatori, avvenuto l’11 settembre 2011 a Waltham, nel Massachusetts. In questo crimine sembrava avere avuto un ruolo lo stesso Tamerlan Tsarnaev, anche se le autorità, per ragioni tutt’altro che chiare, non avevano indagato a fondo, nonostante i legami molto stretti di quest’ultimo con gli assassinati.

In ogni caso, l’interrogatorio sarebbe ad un certo punto degenerato e l’unico agente dell’FBI presente nell’appartamento, per evitare di essere aggredito da Todashev, ha sparato sette volte con la sua pistola senza lasciargli scampo.

Dopo dieci mesi di indagini, questa settimana un procuratore dello stato della Florida, Jeffrey Ashton, ha finalmente reso pubbliche le sue conclusioni. Oltre a scagionare l’agente dell’FBI che ha ucciso Todashev, il rapporto mostra una serie di contraddizioni che si scontrano sia con i risultati di un’altra indagine del Dipartimento di Giustizia, sia con le ricerche estremamente approfondite condotte dal giornalista americano Dave Lindorff per il magazine on-line Counterpunch.

Innanzitutto, il procuratore Ashton sembra essere giunto a conclusioni diverse da quelle suggerite dalle informazioni raccolte dagli stessi investigatori del suo ufficio e da quelle fornite dal coroner di Orlando, il cui rapporto è stato peraltro tenuto nascosto al pubblico dietro richiesta dell’FBI.

Le dichiarazioni seguite alla morte di Todashev delle due persone che erano nella stanza con l’interrogato - il già ricordato agente speciale dell’FBI di Boston e un agente della polizia dello stato del Massachusetts - sono ad esempio contrastanti in svariati punti. Secondo l’agente della polizia statale, attorno alla mezzanotte, Todashev avrebbe acconsentito a rilasciare una deposizione per confessare il suo coinvolgimento nel triplice omicidio del 2011, quando improvvisamente si sarebbe messo a gridare, avrebbe ribaltato il tavolo del soggiorno sul quale l’uomo dell’FBI stava scrivendo, per poi correre verso il breve corridoio che conduce alla porta d’ingresso. Qui, Todashev avrebbe impugnato un bastone della lunghezza di un metro e mezzo che si trovava contro il muro vicino alla porta, scagliandosi poi contro lo stesso agente di polizia. A quel punto, il collega dell’FBI avrebbe sparato a Todashev, il quale è dapprima caduto sulle ginocchia e poi si è rialzato caricando nuovamente. Altri spari sono subito seguiti, finché il sospettato è crollato senza vita sul pavimento.

Qui, Todashev avrebbe impugnato un bastone della lunghezza di un metro e mezzo che si trovava contro il muro vicino alla porta, scagliandosi poi contro lo stesso agente di polizia. A quel punto, il collega dell’FBI avrebbe sparato a Todashev, il quale è dapprima caduto sulle ginocchia e poi si è rialzato caricando nuovamente. Altri spari sono subito seguiti, finché il sospettato è crollato senza vita sul pavimento.

La versione dell’agente dell’FBI presentava invece i fatti in maniera parzialmente diversa su alcuni particolari cruciali. L’agente speciale sostenne cioè che, mentre stava scrivendo la deposizione, si è sentito colpire nella parte posteriore della testa da Todashev, il quale subito dopo è corso verso la cucina cercando in maniera concitata un’arma o un qualche strumento nei vari cassetti.

Nel frattempo, l’agente dell’FBI aveva estratto la sua pistola e intimato inutilmente a Todashev di alzare le mani. Il ceceno, verosimilmente con un coltello, è poi tornato nel soggiorno per aggredire gli agenti e quello dell’FBI ha sparato tre o quattro colpi mandandolo a terra. Todashev si è però rialzato e i colpi successivi lo hanno messo definitivamente fuori gioco.

Le due versioni riportano comportamenti diversi da parte di Todashev, ma quella finale dell’FBI le combina entrambe in maniera sospetta e tutt’altro che trascurabile vista la rilevanza del caso, descrivendo il sospettato intento a cercare un’arma dei cassetti della cucina per poi lanciarsi sugli agenti in soggiorno con un bastone di metallo che, tuttavia, secondo la testimonianza del poliziotto si trovava nel corridoio.

Ancora più controversa appare la ricostruzione relativa alla sequenza dei colpi esplosi. Todashev è stato colpito sette volte, di cui tre alla schiena. Se, perciò, almeno uno dei due resoconti degli agenti dovesse corrispondere al vero, Todashev deve essere stato colpito di fronte, così che i primi quattro colpi, come spiega il rapporto del medico legale, hanno perforato l’aorta e il ventricolo sinistro. In questo caso, se anche il 27enne ceceno avesse trovato la forza di rialzarsi per tornare ad attaccare gli agenti, è estremamente improbabile che possa essersi diretto verso la porta d’ingresso, come suggeriscono gli spari alla schiena.

Uno dei sette spari, come appare dalle immagini dell’autopsia, ha inoltre colpito Todashev nella parte superiore della testa. Questo sparo, vista l’ovvia letalità, deve essere stato necessariamente l’ultimo e difficilmente può essere giustificato con le ricostruzioni delle versioni ufficiali, sembrando piuttosto un colpo finale per assicurarsi della morte del sospettato quando era già a terra agonizzante.

Dalle immagini scattate nell’appartamento dopo le analisi dell’FBI e fornite a Lindorff dalla suocera di Todashev, si nota poi come le uniche macchie di sangue visibili siano lontane dal tavolo del soggiorno dove l’interrogatorio e il tentativo di aggressione ai danni dell’agente dell’FBI avrebbero avuto luogo. Il sangue si trova invece all’inizio del corridoio che conduce all’ingresso e anche i muri risultano privi di macchie, rendendo verosimile concludere che Todashev sia stato colpito solo quando si trovava in quella zona dell’appartamento e, forse, quando già era a terra.

Secondo l’investigatore privato assunto dalla famiglia Todashev per indagare sull’assassinio ci sarebbe un altro fatto inquietante. Il muro al di sopra delle macchie di sangue presentava cioè una parte dalla quale sembrava essere stata rimossa una pallottola. Se ciò fosse vero, l’FBI avrebbe chiaramente manomesso la scena del crimine. I sospetti in questo senso sono supportati dal fatto che lo stesso “Bureau” giunse nell’appartamento di Orlando poco dopo la sparatoria - attorno alla mezzanotte e mezza del 22 maggio - e consentì l’ingresso per i rilievi all’ufficio del medico legale solo attorno alle due del mattino.

Queste circostanze hanno spinto la suocera di Todashev a sostenere apertamente che il genero è stato assassinato in maniera deliberata mentre stava cercando di fuggire dall’appartamento e non in prossimità del tavolo del soggiorno dove stava avvenendo l’interrogatorio.

Lindorff spiega inoltre un’altra incongruenza delle versioni ufficiali, questa volta in relazione ai metodi di indagine dell’FBI. Dal momento che la procedura comune della polizia federale nel corso degli interrogatori prevede la presenza di almeno due agenti, appare insolito che il sospettato di un triplice omicidio che stava per confessare le sue responsabilità fosse lasciato con un solo agente (oltre al poliziotto del Massachusetts). Questa pratica è dovuta al fatto che l’FBI non registra i propri interrogatori e, quindi, un secondo agente deve confermarne il corretto svolgimento.

Nella serata del 21 maggio scorso, in realtà, era presente un secondo agente dell’FBI, ma quest’ultimo si era assentato dall’appartamento e si trovava all’esterno dell’edificio con il compito di intercettare e bloccare l’ingresso di un amico di Todashev, Khusen Tamarov. Tamarov, come avrebbe egli stesso spiegato successivamente in varie interviste, era stato chiamato dall’amico per assistere all’interrogatorio dell’FBI perché Todashev temeva che “qualcosa di brutto stava per succedergli”.

Quando Tamarov arrivò presso l’abitazione di Todashev, l’agente che lo attendeva in strada lo invitò ad andarsene, accompagnandolo anzi ad un ristorante lontano dall’appartamento che era solito frequentare. Successivamente, non avendo ottenuto risposta ad alcuni SMS inviati all’amico, Tamarov tornò verso la casa di Todashev, ormai presidiata dalle auto della polizia. La testimonianza di Tamarov non è comunque rientrata nelle indagini del procuratore Ashton perché all’amico di Todashev, dopo essersi recato in Russia per assistere al suo funerale, è stato impedito di rientrare negli Stati Uniti nonostante in possesso di regolare Carta Verde e senza alcun precedente penale.

La testimonianza di Tamarov non è comunque rientrata nelle indagini del procuratore Ashton perché all’amico di Todashev, dopo essersi recato in Russia per assistere al suo funerale, è stato impedito di rientrare negli Stati Uniti nonostante in possesso di regolare Carta Verde e senza alcun precedente penale.

Altri amici e membri della famiglia di Todashev hanno subito lo stesso trattamento nei mesi scorsi, deportati cioè nei loro paesi di origine o infastiditi dall’FBI. La fidanzata e convivente di Todashev, Tatiana Gruzdeva, venne ad esempio arrestata lo scorso ottobre in seguito ad una sua visita all’ufficio immigrazione di Orlando, dove intendeva chiedere i documenti necessari per lavorare negli USA.

La giovane moldava è stata poi sommariamente deportata in Russia malgrado il suo permesso per rimanere negli Stati Uniti sarebbe scaduto di lì a dieci mesi. Secondo la stessa Gruzdeva e i suoi legali, le autorità americane avrebbero motivato l’espulsione con i contatti che quest’ultima ha intrattenuto con la stampa dopo i fatti di Boston e la morte di Todashev.

Alla luce delle circostanze relative ai fatti descritti, nonché dei silenzi e dei tentativi di insabbiamento della verità da parte dell’FBI, del Dipartimento di Giustizia e dell’ufficio del procuratore della Florida, è più che legittimo sospettare che dietro alla morte di Todashev e agli stessi eventi legati alle bombe di Boston ci siano questioni a dir poco esplosive.

Per cominciare, la pericolosità di Tamerlan Tsarnaev era stata segnalata più volte dai servizi segreti russi e sauditi, i quali avevano messo in evidenza come il più vecchio dei due fratelli accusati dell’attentato avesse legami con i fondamentalisti islamici attivi in Cecenia e nel Daghestan.

Ciononostante, gli americani non fecero nulla per impedire nel 2012 un viaggio di Tsarnaev proprio nel Caucaso, dove con ogni probabilità ebbe contatti con questi ambienti estremisti. L’FBI, oltretutto, aveva già indagato Tsarnaev in relazione agli omicidi del 2011 a Waltham, nel Massachusetts, ed era anche finito su una lista di osservati speciali per possibili legami con il terrorismo internazionale. Di tutto ciò, però, la polizia di Boston non è mai stata messa al corrente, anche se nelle settimane precedenti il 15 aprile 2013 erano circolati avvertimenti di possibili attentati in occasione della importante maratona.

Un altro punto poco o per nulla indagato dai media potrebbe risultare rivelatore. Uno zio dei fratelli Tsarnaev, Ruslan Tsarni, è stato cioè il fondatore del Congresso delle Organizzazioni Internazionali Cecene (CCIO), nient’altro che una copertura della CIA per fornire armi ai ribelli della repubblica autonoma russa nel Caucaso.

La sede del CCIO risultava essere presso un indirizzo di Rockville, nel Maryland, corrispondente all’abitazione di Graham Fuller, vice-direttore del Consiglio per l’Intelligence Nazionale della CIA durante la presidenza Reagan e agente segreto operativo in molti paesi, tra cui Afghanistan, Yemen e Arabia Saudita, prima di lasciare ufficialmente l’agenzia nel 1988 a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Iran-Contras. A conferma dei legami tra Tsarni e Fuller, entrambi hanno poi confermato che la figlia di quest’ultimo era stata sposata con lo zio dei fratelli Tsarnaev negli anni Novanta.

Come è quasi sempre accaduto in occasione di minacce di terrorismo sventate o portate a termine negli Stati Uniti nell’ultimo decennio, anche le bombe di Boston sono state dunque opera di individui che il governo conosceva molto bene.

Ciò spinge a pensare che l’attentato possa essere il risultato di un’operazione sfuggita di mano all’FBI e che i rapporti dei fratelli Tsarnaev o dello stesso Todashev con il fondamentalismo ceceno siano stati utilizzati dal governo USA per i propri obiettivi strategici, verosimilmente in funzione anti-russa. Tanto più che i tre ceceni avevano ottenuto asilo in America senza particolari prove di persecuzioni o minacce ricevute in patria nei loro confronti.

Per i complottisti, addirittura, le esplosioni di Boston potrebbero essere state favorite dalla CIA o dall’FBI, non necessariamente prevedendo gli esiti letali che sono seguiti, magari per fornire l’occasione all’apparato della sicurezza nazionale di mettere in atto quella che è sembrata una vera e propria esercitazione sul campo nella gestione di crisi o rivolte. La metropoli del Massachusetts è stata infatti virtualmente paralizzata per parecchie ore mentre i due fratelli Tsarnaev venivano inseguiti dalle forze di polizia, in una situazione di effettiva sospensione delle libertà democratiche.

In questo quadro, l’assassinio di stato di Ibragim Todashev appare chiaramente come un tentativo di togliere di mezzo uno scomodo testimone, messo a tacere, come sostiene la combattiva suocera del giovane ceceno, per impedire che venissero rese pubbliche informazioni scottanti sul coinvolgimento del governo in un atto di terrorismo sul suolo americano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Una recente sentenza della Corte Costituzionale thailandese, assieme all’aggravamento dei guai giudiziari del primo ministro Yingluck Shinawatra e ad un imminente appuntamento elettorale, ha contribuito in questi giorni a rianimare le proteste di piazza contro il governo di Bangkok, riesplose ormai dallo scorso novembre dopo due anni di relativa pace nel paese dell’Asia sud-orientale.

A riportare i sostenitori dell’opposizione, della monarchia e dell’esercito nelle strade della capitale è stata innanzitutto la decisione del più alto tribunale della Thailandia di annullare le elezioni per la camera bassa del Parlamento, tenute il 2 febbraio scorso e vinte nettamente dal partito di governo (Pheu Thai). L’annullamento non è stato dovuto a brogli o irregolarità, bensì al fatto che le operazioni non sono avvenute in un unico giorno, rendendo il procedimento incostituzionale.

In effetti, 28 distretti del paese non avevano potuto votare, a causa però del blocco degli uffici elettorali proprio da parte dei manifestanti anti-governativi organizzati nel cosiddetto Comitato Popolare per la Riforma Democratica (PDRC), i quali avevano impedito la registrazione dei candidati. In altri 5 distretti elettorali, poi, le urne sono rimaste chiuse in seguito ai disordini causati sempre dall’opposizione il giorno del voto.

Di fronte a questi ostacoli, la Commissione Elettorale si era rifiutata di registrare i candidati in sedi alternative, giudicando più opportuno rimandare la consultazione nei distretti in questione pur sapendo di mettere a rischio la costituzionalità dell’intera operazione di voto.

Sia la Corte Costituzionale che la Commissione Elettorale, d’altra parte, sono considerate vicine all’opposizione. La prima, in particolare, dopo essere stata trasformata dai militari in seguito al colpo di stato del 2006 che depose l’allora premier, Thaksin Shinawatra, ha vari precedenti nei quali ha favorito politicamente i rivali di quest’ultimo.

Nel 2007, ad esempio, il tribunale sciolse il partito di Thaksin - Thai Rak Thai - e l’anno successivo avrebbe fatto lo stesso con il suo successore – Partito del Potere Popolare – basando la propria sentenza su accuse di frode elettorale.

L’annullamento delle elezioni, perciò, è l’ennesimo tentativo del potere giudiziario thailandese di estromettere dal governo i sostenitori di Thaksin, spianando di fatto la strada ad un regime non eletto per salvaguardare gli interessi delle élite minacciate dall’evoluzione del quadro politico dell’ultimo decennio.

Intanto, i manifestanti guidati dall’ex vice-primo ministro e già deputato del Partito Democratico di opposizione, Suthep Thaugsuban, nella giornata di mercoledì hanno marciato a Bangkok per il terzo giorno consecutivo. Queste manifestazioni, secondo gli organizzatori, dovrebbero servire a raccogliere partecipanti ad una protesta ancora più massiccia in programma sabato prossimo per promuovere nuovamente la “riforma” del sistema thailandese prima di procedere con nuove elezioni. La protesta anticiperà di un solo giorno il voto per il rinnovo di poco più della metà del Senato e che l’opposizione non ha alcuna intenzione di boicottare. Anzi, in questo caso i militanti anti-governativi intendono utilizzare l’appuntamento elettorale a loro favore per esercitare ancora maggiori pressioni sul governo.

La protesta anticiperà di un solo giorno il voto per il rinnovo di poco più della metà del Senato e che l’opposizione non ha alcuna intenzione di boicottare. Anzi, in questo caso i militanti anti-governativi intendono utilizzare l’appuntamento elettorale a loro favore per esercitare ancora maggiori pressioni sul governo.

Secondo l’ordinamento thailandese, solo 77 membri del Senato su 150 vengono scelti dagli elettori, mentre i rimanenti seggi sono assegnati da una speciale commissione formata da alcuni dei più importanti esponenti del potere giudiziario, tra cui i presidenti della Corte Costituzionale e della Commissione Elettorale.

Potendo contare dunque sulla nomina di senatori ben disposti verso la causa dell’opposizione, a quest’ultima basterà conquistare una manciata di seggi nel voto popolare di domenica per avere la maggioranza dei tre quinti nella Camera alta, necessari per rimuovere dal proprio incarico la premier Yingluck.

Inoltre, il presidente del Senato Nikom Wairatpanich, considerato vicino al governo, è stato sospeso dal suo incarico in attesa di una decisione dell’organo legislativo thailandese sulla possibilità di sottoporlo ad impeachment per avere abusato delle proprie funzioni. Al suo posto è stato nominato il vice, Surachai Liengboonlertchai, decisamente meglio disposto verso l’opposizione se dovesse essere chiamato, come prevede la costituzione, a scegliere un primo ministro ad interim nelle prossime settimane.

Ciò potrebbe essere la conseguenza di un procedimento di impeachment che minaccia di essere aperto a breve anche nei confronti della sorella dell’ex primo ministro in esilio Thaksin. Yingluck è infatti indagata dalla Commissione Nazionale Anti-Corruzione - anch’essa schierata a fianco dell’establishment thailandese - per avere gestito in maniera sconsiderata un piano di acquisto di riso dai coltivatori indigeni a prezzi superiori a quelli di mercato. Questo progetto, che contribuì al successo elettorale del partito di governo, ha causato gravi perdite per le casse pubbliche, con tonnellate di riso invenduto e decine di migliaia di contadini tuttora senza compenso.

Yingluck avrà tempo fino al 31 marzo per presentare la propria difesa e, nel caso dovesse essere ritenuta colpevole, verrebbe con ogni probabilità rimossa dalla carica di primo ministro e bandita almeno per alcuni anni dall’attività politica.

In questo scenario sempre più teso potrebbe inserirsi anche l’intervento dei sostenitori del governo, le cosiddette “Camicie Rosse”, i cui leader negli ultimi giorni hanno rilasciato dichiarazioni minacciose. Questi gruppi filo-governativi formati in gran parte da contadini e membri delle classi più disagiate del nord del paese, che hanno beneficato maggiormente delle limitate politiche di riforma sociale dei fratelli Shinawatra, hanno già manifestato qualche giorno fa contro la sentenza della Corte Costituzionale e hanno annunciato una nuova manifestazione per il 5 aprile, possibilmente a Bangkok, facendo aumentare il rischio di scontri violenti con l’opposizione del PDRC.

Secondo alcuni osservatori, al contrario, la sentenza di annullamento delle elezioni del 2 febbraio potrebbe essere l’occasione per superare lo stallo nel paese. Se il Partito Democratico, che aveva boicottato il voto, dovesse decidere di partecipare alle prossime consultazione, si potrebbe aprire infatti un percorso condiviso verso la risoluzione della crisi all’interno del quadro costituzionale. I segnali provenienti dall’opposizione politica e di piazza, tuttavia, sembrano andare nella direzione opposta, con il leader del PDRC che ha ad esempio già minacciato nuovi disordini se venisse indetta un’altra elezione a breve.

I segnali provenienti dall’opposizione politica e di piazza, tuttavia, sembrano andare nella direzione opposta, con il leader del PDRC che ha ad esempio già minacciato nuovi disordini se venisse indetta un’altra elezione a breve.

Per Suthep e i suoi seguaci, l’obiettivo rimane quello di creare un “consiglio del popolo” non elettivo che nomini un nuovo esecutivo per “riformare” il sistema politico.

Il numero uno del Partito Democratico, l’ex primo ministro Abhisit Vejjajiva, ha anch’egli lasciato poche speranze, dichiarando martedì che la sua formazione non parteciperà al voto finché “le regole continueranno a risultare inaccettabili per la popolazione”. Il riferimento di Abhisit alla popolazione thailandese appare però assurda, visto che il suo partito e i gruppi di protesta anti-governativi rappresentano in larga misura le tradizionali strutture di potere del paese del sud-est asiatico.

In ogni caso, i vertici del Partito Democratico si riuniranno nel fine settimana per stabilire la propria posizione ufficiale in relazione alla questione elettorale, così come i membri della Commissione Elettorale si incontreranno nei prossimi giorni con i rappresentanti dei vari partiti per discutere del voto.

Il clima generale appare però sempre più cupo per il governo, già privato dei pieni poteri fin dallo scioglimento della precedente legislatura, costretto a fare i conti con un’economia in rapido deterioramento e assediato dai tradizionali poteri forti thailandesi, ben intenzionati a mettere fine una volta per tutte alla lunga parentesi di potere del clan Shinawatra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La condanna a morte ai danni di centinaia di membri dei Fratelli Musulmani in Egitto nella giornata di lunedì è stata solo la più recente e clamorosa iniziativa della giunta militare al potere al Cairo per distruggere i suoi oppositori e consolidare la propria posizione in vista delle prossime elezioni presidenziali. Oltre ad avere condannato ben 529 imputati alla pena capitale in primo grado, il tribunale della città di Matay ha iniziato martedì a presiedere anche un altro processo-farsa, nel quale sono coinvolti più di seicento affiliati all’organizzazione dell’ex presidente Mursi, tra cui alcuni dei più alti esponenti dello storico movimento islamista messo fuori legge dal regime.

Mentre i vertici delle forze di sicurezza egiziane e i membri della giunta militare si sono resi protagonisti a partire dal luglio scorso di una violentissima repressione ai danni dei sostenitori del governo e del presidente eletto dei Fratelli Musulmani, facendo più di 1.400 morti, i 529 condannati di lunedì potrebbero essere giustiziati sostanzialmente per la morte di un solo poliziotto.

I fatti incriminati risalgono all’agosto dello scorso anno, quando le forze di sicurezza - poche settimane dopo il colpo di stato contro il presidente Mursi - dispersero una serie di manifestazioni di protesta dei Fratelli Musulmani. Questi ultimi reagirono dando vita a scontri violenti soprattutto nella provincia di Minya, a sud del Cairo, una delle roccaforti degli islamisti. Oltre ad assaltare alcune chiese cristiane, i manifestanti presero d’assedio una stazione di polizia a Matay, incendiandola, uccidendo un agente e tentando di ucciderne altri due. Su quest’ultimo episodio verteva il processo da cui sono scaturite lunedì le condanne a morte.

Il mancato rispetto delle basilari norme giudiziarie nel procedimento di primo grado è difficile da sopravvalutare. Per cominciare, i tre giudici che hanno presieduto il processo hanno preso la loro decisione dopo appena due sedute della durata di meno di un’ora ciascuna.

Inoltre, alla difesa non è stato praticamente concesso spazio per esporre la propria versione dei fatti né è stato possibile studiare le oltre tremila pagine di indagini su cui la causa era basata. La stessa richiesta degli avvocati difensori di ricusare uno dei giudici scelti per presiedere il caso non è stata presa in considerazione, nonostante quest’ultimo avesse dei precedenti a dir poco controversi, come l’assoluzione di 11 membri delle forze di sicurezza di Mubarak accusati di avere ucciso dei manifestanti durante la rivoluzione del gennaio 2011. Secondo i legali della difesa, poi, uno dei condannati sarebbe addirittura paralizzato e costretto su una sedia a rotelle, rendendo quanto meno difficile la sua partecipazione all’assalto contro la stazione di polizia al centro del procedimento.

Secondo i legali della difesa, poi, uno dei condannati sarebbe addirittura paralizzato e costretto su una sedia a rotelle, rendendo quanto meno difficile la sua partecipazione all’assalto contro la stazione di polizia al centro del procedimento.

In ogni caso, dei 545 imputati, solo 150 erano presenti in aula e la maggior parte di essi è stata perciò condannata in absentia. Appena 16 sono stati invece prosciolti. Viste anche le reazioni a livello internazionale, nonché la flagrante violazione di qualsiasi principio di legalità, è probabile che almeno una parte delle condanne a morte verrà ribaltata nei procedimenti di appello già annunciati.

Ciononostante, il verdetto di lunedì e le modalità con cui esso è arrivato rappresentano un tentativo di intimidire gli oppositori del regime militare egiziano e non solo i Fratelli Musulmani. Infatti, le dimensioni della condanna a morte di massa - probabilmente la più pesante da molti decenni a questa parte - la dicono lunga sulle intenzioni dei militari e del potere giudiziario, in larga misura composto ancora da giudici nominati durante l’era Mubarak.

Per dare un’idea della smisuratezza della sentenza, è sufficiente citare alcuni dati riportati dal sito di informazione Ahram Online, secondo il quale in Egitto tra il 1981 e il 2000 nei tribunali civili erano stati condannati a morte 709 imputati, di cui 249 effettivamente giustiziati.

Gli stessi metodi sommari potrebbero essere utilizzati ora nel già ricordato processo ai danni di 683 membri dei Fratelli Musulmani apertosi martedì e subito aggiornato al 28 aprile. Tra di essi spiccano il leader spirituale del movimento, Mohamed Badie, e il numero uno del braccio politico, Saad El-Katatny.

Ad occuparsi del nuovo caso che riguarda un altro assalto ad una stazione di polizia - questa volta nella città di Minya - sarà lo stesso tribunale che ha condannato i 529 imputati nella giornata di lunedì. Alla prima seduta di martedì erano presenti solo 60 imputati, mentre gli avvocati della difesa hanno deciso di boicottarla in segno di protesta, sia per la sentenza del giorno precedente che per le irregolarità riscontrate anche nel nuovo procedimento.

Se gli eventi di questi giorni in Egitto sono stati condannati da molti governi occidentali, le loro dichiarazioni critiche sono apparse spesso di circostanza e, soprattutto, non hanno messo in nessun modo in discussione il presunto percorso di transizione “democratica” che il paese nord-africano starebbe seguendo sotto la guida dei militari.

Gli Stati Uniti, in particolare, tramite una portavoce del Dipartimento di Stato hanno espresso “profonda preoccupazione” per le 529 condanne a morte, senza però minacciare una revisione delle relazioni con Il Cairo.  La responsabile della diplomazia per l’Unione Europea, Catherine Ashton, ha semplicemente ricordato al regime come la pena di morte sia “crudele e inumana” e che il rispetto degli “standard internazionali” è particolarmente importante per “la credibilità della transizione egiziana verso la democrazia”. Né Washington né Bruxelles, come è ovvio, hanno ad esempio prospettato possibili sanzioni come quelle tempestivamente applicate nei giorni scorsi contro la Russia per i fatti di Crimea.

La responsabile della diplomazia per l’Unione Europea, Catherine Ashton, ha semplicemente ricordato al regime come la pena di morte sia “crudele e inumana” e che il rispetto degli “standard internazionali” è particolarmente importante per “la credibilità della transizione egiziana verso la democrazia”. Né Washington né Bruxelles, come è ovvio, hanno ad esempio prospettato possibili sanzioni come quelle tempestivamente applicate nei giorni scorsi contro la Russia per i fatti di Crimea.

Nonostante la retorica occidentale, quello intrapreso dal più popoloso paese arabo, dopo la rimozione di Mohamed Mursi il 3 luglio del 2013 sull’onda delle proteste oceaniche contro il suo impopolare governo, è in realtà un percorso regressivo che ha riconsegnato il controllo diretto del potere ai vertici militari.

La sentenza draconiana contro i Fratelli Musulmani giunge d’altra parte dopo una lunga serie di iniziative anti-democratiche promosse dalla giunta, tra cui la messa al bando di qualsiasi manifestazione di protesta e della stessa organizzazione islamista, nonché l’approvazione di una nuova costituzione che sancisce la posizione di privilegio dei militari nel paese.

I fatti giudiziari di questi giorni, infine, si inseriscono nei preparativi per il lancio verso la presidenza del leader della giunta militare, generale Abdel Fattah al-Sisi, primo responsabile di arresti e uccisioni di massa nei mesi scorsi in nome del ritorno alla stabilità dell’Egitto.

La sua ascesa, favorita dall’Occidente e dalle forze secolari e progressiste che si opponevano ai Fratelli Musulmani, dopo più di tre anni dalla fine di Mubarak segnerà così la chiusura definitiva della parentesi rivoluzionaria, inaugurando però probabilmente l’inizio di una nuova fase di tensioni interne e di inevitabile confronto con la popolazione egiziana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Lo schiaffo ricevuto domenica dal presidente François Hollande per mano degli elettori francesi nel primo turno delle elezioni amministrative è la diretta e inevitabile conseguenza delle politiche annunciate e messe in atto dal governo socialista in questi due anni. La crescente alienazione della tradizionale base elettorale del partito al potere si è tradotta prevedibilmente in un successo senza precedenti per l’estrema destra del Fronte Nazionale (FN), in grado di piazzare centinaia di propri candidati nel secondo turno di ballottaggio in programma domenica 30 marzo.

Il risultato apparentemente modesto ottenuto su scala nazionale dal Fronte - poco meno del 6% dei consensi - nasconde una realtà ben diversa a livello locale, visto che il partito fondato da Jean-Marie Le Pen era presente solo in meno del 2% dei comuni francesi, cioè 596 su 36 mila. Infatti, il Fronte parteciperà ai ballottaggi in quasi il 40% dei comuni nei quali ha corso, vale a dire 229. Un numero da record per la formazione di estrema destra e nettamente superiore al miglior risultato fatto segnare finora, quello del 1995, quando conquistò tre municipalità nei 116 ballottaggi a cui prese parte.

In alcuni casi, il Fronte ha più o meno facilmente battuto sia i candidati del Partito Socialista (PS) che quelli dell’UMP (Union pour un Mouvement Populaire) dell’ex presidente Sarkozy, visto che 17 comuni con più di 10 mila abitanti e altri 7 più piccoli hanno assegnato il maggior numero di voti ad un candidato del partito guidato da Marine Le Pen. Nella roccaforte di quest’ultima - la città settentrionale di Hénin-Beaumont, nel dipartimento Pas-de-Calais - il candidato del Fronte Nazionale, Steeve Briois, ha addirittura sfondato quota 50% al primo turno, assicurandosi già domenica la carica di sindaco.

Risultati importanti il Fronte li ha fatti segnare poi nel sud della Francia, comprese le grandi città. A Marsiglia - la seconda città più grande del paese - il frontista Stéphane Ravier si è piazzato secondo dietro al candidato dell’UMP e davanti a quello socialista. Lo stesso ordine nell’assegnazione dei voti è stato registrato anche nella vicina Nizza.

Le maggiori chances per il Fronte di conquistare la vittoria al secondo turno in una grande città sembrano essere però a Perpignan (120 mila abitanti), dove il vice presidente dell’FN, Louis Aliot, ha sopravanzato il sindaco uscente dell’UMP e tenuto a oltre 20 punti percentuali di distanza quello del Partito Socialista. I candidati di estrema destra sono infine in vantaggio dopo il primo turno anche in altre città di medie dimensioni, talvolta con risultati superiori al 40%, come Fréjus, Béziers e Avignone.

A favorire il Fronte Nazionale è stata significativamente l’emorragia di consensi per i socialisti tra i lavoratori francesi, come conferma l’avanzata dell’estrema destra in molte località nel nord del paese segnate dal processo di deindustrializzazione degli ultimi anni. Non solo, il Partito Socialista e i suoi alleati di sinistra sono stati battuti anche dalla destra tradizionale, la quale su scala nazionale ha ottenuto oltre il 46% dei voti espressi contro il 38% dei rivali.

In generale, il malcontento verso tutta la classe politica d’oltralpe è stato manifestato dall’altissimo livello di astensione. I francesi che non si sono recati alle urne domenica sono stati circa il 38%, di più ancora del 33,5% registrato nelle amministrative del 2008.

Lo scarso entusiasmo soprattutto per i socialisti è apparso evidente anche nella corsa a sindaco di Parigi. Nella capitale, la favorita Anne Hidalgo è stata di poco superata dalla candidata dell’UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, anche se al secondo turno dovrebbero comunque spuntarla i socialisti, soprattutto dopo il già annunciato accordo trovato con i Verdi (Europe Écologie Les Verts, EELV). Nonostante gli scandali in cui sono coinvolti alcuni suoi esponenti di spicco, a cominciare dall’ex presidente Sarkozy e dall’attuale leader Jean-François Copé, l’UMP potrebbe uscire dal ballottaggio di domenica prossima con il maggior numero di sindaci conquistati. Lo stesso Copé ha previsto una “grande vittoria” al secondo turno, anticipando una confluenza di voti da sinistra nelle sfide tra i propri candidati e quelli del Fronte Nazionale.

Nonostante gli scandali in cui sono coinvolti alcuni suoi esponenti di spicco, a cominciare dall’ex presidente Sarkozy e dall’attuale leader Jean-François Copé, l’UMP potrebbe uscire dal ballottaggio di domenica prossima con il maggior numero di sindaci conquistati. Lo stesso Copé ha previsto una “grande vittoria” al secondo turno, anticipando una confluenza di voti da sinistra nelle sfide tra i propri candidati e quelli del Fronte Nazionale.

Ciò è d’altra parte già stato prospettato, ad esempio, dalla portavoce del PS, Najat Vallaud-Belkacem, la quale in un’intervista alla rete televisiva France 2 ha annunciato che il suo partito farà “di tutto” per provare a impedire che il Fronte si aggiudichi un solo sindaco nei ballottaggi.

L’appoggio dei socialisti ai candidati di centro-destra nelle competizioni in cui i propri sono stati esclusi dal secondo turno a vantaggio di quelli del Fronte Nazionale non è d’altra parte cosa nuova. L’esempio più importante fu quello delle presidenziali del 2002, quando il PS e gli altri partiti di sinistra decisero di appoggiare la candidatura di Jacques Chirac dopo che al primo turno Jean-Marie Le Pen aveva umiliato l’allora primo ministro socialista, Lionel Jospin.

Questa strategia, se anche impedirà al Fronte Nazionale di fare il pieno al secondo turno delle amministrative francesi, farà ben poco per cambiare la realtà di un partito di governo ed un presidente fortemente impopolari tra gli elettori.

L’analisi del rovescio socialista nei media, tuttavia, non è andata molto al di là di giustificazioni superficiali e fuorvianti, riassumibili nella spiegazione che, in una sorta di elezione di “medio termine” come quella delle amministrative, la sconfitta del partito di maggioranza in Parlamento è considerata più o meno “normale”.

Al contrario, le responsabilità dei socialisti nell’avere dissipato il consenso raccolto nelle precedenti elezioni amministrative e parlamentari, grazie all’insofferenza diffusa per le politiche di destra promosse da Sarkozy, risultano enormi.

Fin dal suo insediamento all’Eliseo, il presidente Hollande ha operato a sua volta una svolta molto netta verso destra, rimangiandosi in fretta le promesse elettorali che gli avevano permesso anche se di misura, di sconfiggere il presidente in carica dopo un solo mandato. Hollande e il suo primo ministro, Jean-Marc Ayrault, hanno infatti presieduto ad attacchi con pochi precedenti contro lo stato sociale francese, così come al tentativo di flessibilizzare ulteriormente il mercato del lavoro e alla chiusura di importanti stabilimenti nel settore automobilistico e non solo.

Hollande e il suo primo ministro, Jean-Marc Ayrault, hanno infatti presieduto ad attacchi con pochi precedenti contro lo stato sociale francese, così come al tentativo di flessibilizzare ulteriormente il mercato del lavoro e alla chiusura di importanti stabilimenti nel settore automobilistico e non solo.

A contribuire alla débacle elettorale dei socialisti è stata infine la recentissima firma del cosiddetto “Patto di Responsabilità”, siglato dagli industriali francesi e da alcune organizzazioni sindacali. Con la scusa di promuovere la “competitività” delle aziende transalpine, il “Patto” offrirà a queste ultime venti miliardi di euro in benefici fiscali, da recuperare con tagli alla spesa sociale di portata ancora superiore entro i prossimi anni.

Anche di fronte ad un livello di disoccupazione che ha ormai raggiunto l’11%, l’accordo non prevede alcun obiettivo in merito alla creazione di posti di lavoro, ma include ad esempio tagli sostanziali ai sussidi garantiti a chi è senza un impiego.

Contro il “Patto di Responsabilità”, pur avendo partecipato ai negoziati, hanno manifestato un’opposizione nominale le sigle sindacali CGT (Confédération Générale du Travail) e FO (Force Ouvrière), rispettivamente la prima e la terza in Francia per numero di iscritti, così come i vari partiti ufficialmente a sinistra del PS.

La loro opposizione al “Patto” e più in generale alle politiche di Hollande, tuttavia, non si è mai concretizzata in una visione sociale realmente alternativa a quella del partito di governo, lasciando pericolosamente spazio all’avanzata dell’estrema destra, identificata ancora una volta, sia pure in maniera distorta, come l’unica vera forza di opposizione ad un sistema che - in Francia come altrove - non ha più nulla da offrire alla maggioranza della popolazione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Tra poco più di due settimane, le elezioni per il rinnovo del Parlamento in Ungheria assegneranno con ogni probabilità una nuova schiacciante vittoria ad un partito di governo che è stato accusato di avere impresso una svolta anti-democratica senza precedenti nella storia del paese mitteleuropeo di questi ultimi due decenni. Dopo avere conquistato più del 52% dei voti espressi nelle elezioni del 2010, il partito di destra Fidesz del primo ministro Viktor Orbán viene accreditato di un consenso più o meno simile anche in vista dell’appuntamento con le urne del 6 aprile prossimo.

Infatti, i più recenti sondaggi assegnano in media a Fidesz circa il 49% delle preferenze tra gli elettori che hanno già preso una decisione, contro il 26% per la coalizione di centro-sinistra all’opposizione, guidata dal Partito Socialista (MSZP).

Le prospettive poco meno che trionfali del partito al potere sono dovute ad un insieme di fattori, il primo dei quali è legato all’approvazione nel 2011 di una legge elettorale che lo favorisce pesantemente, grazie al premio di maggioranza previsto per il vincitore, alla ridefinizione dei distretti elettorali e alla fissazione di soglie minime per l’ingresso in Parlamento dei partiti minori.

Inoltre, le norme che regolano la campagna elettorale sono diventate molto restrittive per tutti i partiti, anche se esse penalizzano in larga misura quelli di opposizione. Le televisioni private, cioè, non possono trasmettere messaggi elettorali di partiti e candidati, ma questa regola non si applica al governo. L’esecutivo può quindi fare propaganda sui media privati, come sta appunto accadendo in questa campagna elettorale, così che i messaggi trasmessi si risolvono di fatto in slogan a favore del partito di governo.

Fidesz, così, nel prossimo Parlamento avrà quasi certamente i due terzi dei seggi, come nella legislatura che sta per terminare, durante la quale la maggioranza ha potuto approvare una nuova e discussa carta costituzionale di fronte alle proteste interne e internazionali. La nuova Costituzione ha sancito l’impronta sempre più autoritaria del governo Orbán, responsabile di una serie di misure anti-democratiche che vanno, ad esempio, dalla severa limitazione della libertà di stampa all’indebolimento del principio della separazione dei poteri, esemplificato dalle maggiori attribuzioni garantite all’esecutivo in ambito giudiziario.

Parallelamente, il governo Orbán ha adottato alcune misure di stampo populista che gli hanno garantito una certa popolarità, come il taglio delle tariffe dell’energia per i privati. In una campagna elettorale segnata da un senso di inevitabilità, il premier ha poi promesso di abbassare i costi energetici anche per le industrie ungheresi.

Il contributo decisivo al prossimo successo elettorale di Fidesz viene però dalle condizioni in cui versano i partiti di opposizione, ampiamente screditati agli occhi degli ungheresi. I precedenti governi a maggioranza socialista, guidati dagli ex membri del partito, Ferenc Gyurcsány e Gordon Bajnai, oltre ad avere dovuto fronteggiare svariati scandali, sono stati protagonisti dell’implementazione di pesantissime misure di austerity contro il volere della popolazione. Lo stesso MSZP del candidato premier Attila Mesterházy si presenterà ora alle urne in un’alleanza elettorale con i partiti di Gyurcsány, Bajnai ed altri ancora, con al centro del proprio programma – oltre a vuote promesse di riforme sociali – un riavvicinamento all’Unione Europea dopo questi anni di scontro tra Bruxelles e il governo Orbán.

Lo stesso MSZP del candidato premier Attila Mesterházy si presenterà ora alle urne in un’alleanza elettorale con i partiti di Gyurcsány, Bajnai ed altri ancora, con al centro del proprio programma – oltre a vuote promesse di riforme sociali – un riavvicinamento all’Unione Europea dopo questi anni di scontro tra Bruxelles e il governo Orbán.

In un intervento pubblico mercoledì alla Camera di Commercio ungherese, lo stesso primo ministro ha da parte sua promesso di proseguire le politiche economiche messe in atto negli ultimi quattro anni, rivendicando la legittimità di un modello differente da quello promosso dall’Unione Europea.

Orbán ha fatto riferimento in particolare a misure - tutt’altro che gradite a Bruxelles e agli ambienti finanziari internazionali - volte a favorire il business indigeno e a penalizzare le compagnie straniere operanti in Ungheria. Lo stesso principio Orbán ha affermato di volerlo applicare anche al settore bancario, per fare in modo che almeno la metà degli istituti del paese sia “in mano ungherese”.

Al di là di iniziative simili improntate al nazionalismo economico, che favoriscono esclusivamente le élite magiare, il governo di estrema destra al potere a Budapest non ha risparmiato attacchi alle fasce più deboli della popolazione, sia con misure di rigore che con leggi anti-democratiche, come l’obbligo di accettare qualsiasi impiego per i disoccupati o la persecuzione dei senzatetto.

Le tendenze autoritarie emerse con il governo Orbán hanno inevitabilmente prodotto uno spostamento a destra dell’asse politico ungherese e il conseguente emergere di proteste di piazza e tensioni sociali. Ciò ha determinato la legittimazione di forze estremiste se non apertamente neo-fasciste, rappresentate in primo luogo dal partito anti-semita Jobbik, il quale appoggia talvolta le iniziative di legge di Fidesz. Jobbik era stato in grado di ottenere quasi il 17% nelle elezioni del 2010 e i suoi rappresentanti occupano attualmente 43 seggi in Parlamento. Per Orbán e Fidesz, in ogni caso, gli scontri con l’Unione Europea e con gli Stati Uniti potrebbero intensificarsi anche a causa delle scelte di Budapest in politica estera. Al contrario di quasi tutti gli altri paesi dell’Europea orientale, l’Ungheria di questi ultimi anni ha cercato infatti di costruire rapporti di collaborazione con tutte le potenze globali, comprese Russia e Cina.

Per Orbán e Fidesz, in ogni caso, gli scontri con l’Unione Europea e con gli Stati Uniti potrebbero intensificarsi anche a causa delle scelte di Budapest in politica estera. Al contrario di quasi tutti gli altri paesi dell’Europea orientale, l’Ungheria di questi ultimi anni ha cercato infatti di costruire rapporti di collaborazione con tutte le potenze globali, comprese Russia e Cina.

Il premier Orbán – come fece il presidente ucraino Yanukovich poco prima della sua deposizione – è stato ad esempio protagonista lo scorso febbraio di una visita di tre giorni in Cina, dove assieme al presidente, Xi Jinping, ha discusso delle modalità con cui approfondire la cooperazione tra i due paesi.

Orbán, infine, ha fatto della Russia uno dei partner strategici dell’Ungheria, siglando nel mese di gennaio un accordo con Mosca per l’ampliamento del settore nucleare domestico a scopi energetici. In base all’intesa - criticata dall’opposizione socialista - Budapest otterrà un prestito dalla Russia di quasi 14 miliardi di dollari nei prossimi tre decenni per finanziare l’ambizioso progetto.

Non a caso, perciò, in questi giorni il primo ministro ungherese ha evitato di unirsi al coro di condanne verso il Cremlino provenienti dai governi dell’est europeo in seguito ai fatti di Crimea. Una posizione relativamente indipendente da Bruxelles e Washington, quella mostrata da Orbán, che rischia però di essere molto rischiosa nel prossimo futuro, vista la sorte riservata ai leader di quei paesi che intendono intraprendere un percorso alternativo al totale allineamento agli interessi strategici occidentali.