- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Se fosse in vita, qualcuno dovrebbe intervistare George Orwell. Al suo Grande Fratello simbolico, quello del romanzo 1984, nessuno poteva sfuggire. Oggi invece, a oltre 60 anni da quel capolavoro visionario, l'occhio che tutto vede e tutto controlla esiste davvero, ma non fa che prodursi in brutte figure. Prima si fa beccare mentre spia la cancelliera tedesca, poi si lascia sfuggire "il più vasto e apparentemente pericoloso assembramento di terroristi islamici degli ultimi anni".

La definizione è della Cnn, che la settimana scorsa ha mandato in onda un video a dir poco imbarazzante per l'intelligence degli Stati Uniti. Secondo fonti citate dalla rete americana, il filmato è di recente produzione: le immagini sono state girate nello Yemen e mostrano un centinaio jihadisti riuniti in un summit en plein air. Ad arringarli c'è Al-Wuhayshi, numero due di al Qaida nel mondo e capo di al Qaida nella penisola arabica, la divisione più pericolosa dell'intera organizzazione terroristica.

"Dobbiamo eliminare la croce....Chi porta la croce è l'America", dice il leader islamista ai guerrieri raccolti intorno a lui, alcuni dei quali hanno il volto coperto, mentre altri si mostrano senza alcuna preoccupazione all'occhio della telecamera. Già in passato Al-Wuhayshi aveva detto di voler attaccare nuovamente gli Stati Uniti e la scena riprodotta nel video ricorda un famoso filmato di Osama Bin Laden attorniato dai fedelissimi in Afghanistan.

Quello che colpisce, al di là del contenuto del nuovo messaggio, è la scelta di organizzare la riunione di massa non in un posto segreto, non in una grotta sperduta del Pakistan, ma all'aria aperta, in pieno giorno, in un punto qualsiasi del Paese che tutti sanno essere la culla di al Qaida nella penisola arabica. Le interpretazioni possibili, a quanto pare, sono solo due: o i jihadisti hanno inventato una nuova forma di roulette russa su larga scala, oppure semplicemente non avevano alcun timore di essere bersagliati da un drone americano.  Per quanto affascinante sia la prima ipotesi, la seconda è senz'altro più realistica. Eppure è strano, visto che proprio in questo periodo la Cia sta intensificando le operazioni dei velivoli senza pilota nello Yemen. Dal punto di vista degli Usa, si potrebbe dare la colpa ai droni stessi, perché per coprire l'intero territorio yemenita sarebbe necessario un gran numero di aeromobili. Oppure si potrebbe puntare il dito contro il meccanismo delle autorizzazioni, che a volte (ma solo a volte) pone dei limiti alle incursioni aeree.

Per quanto affascinante sia la prima ipotesi, la seconda è senz'altro più realistica. Eppure è strano, visto che proprio in questo periodo la Cia sta intensificando le operazioni dei velivoli senza pilota nello Yemen. Dal punto di vista degli Usa, si potrebbe dare la colpa ai droni stessi, perché per coprire l'intero territorio yemenita sarebbe necessario un gran numero di aeromobili. Oppure si potrebbe puntare il dito contro il meccanismo delle autorizzazioni, che a volte (ma solo a volte) pone dei limiti alle incursioni aeree.

Il punto però non è questo. Le immagini diffuse la settimana scorsa hanno preoccupato non poco i cittadini americani perché è assolutamente evidente che né la Cia né il Pentagono avevano alcuna informazione sulla kermesse organizzata nel deserto dai terroristi. Vuoto totale anche negli uffici della Nsa, l'agenzia finita in un mare di guai per i suoi metodi alla Big Brother.

Peter Bergen, un analista di geostrategia citato da Federico Rampini su La Repubblica, ha definito "sconcertante che l'intelligence non sapesse nulla di un assembramento così ampio". Milioni di americani che non hanno mai sentito la parola "geostrategia" sono d'accordo con Bergen, per cui non sorprendono le polemiche sull' "occasione mancata" di far fuori in un colpo solo un bel manipolo di nemici qaedisti.

Insomma, per quanta tecnologia sovrumana gli statunitensi possano vantare, stavolta hanno scontato un deficit a livello d'intelligence, ovvero a livello umano, visto che gran parte degli attacchi aerei made in Usa sono favoriti, di solito, dalle cimici piazzate dagli informatori sul posto. Morale: se nessuno spiffera niente, anche i droni possono rivelarsi inutili. E al Grande Fratello si appannano gli occhiali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

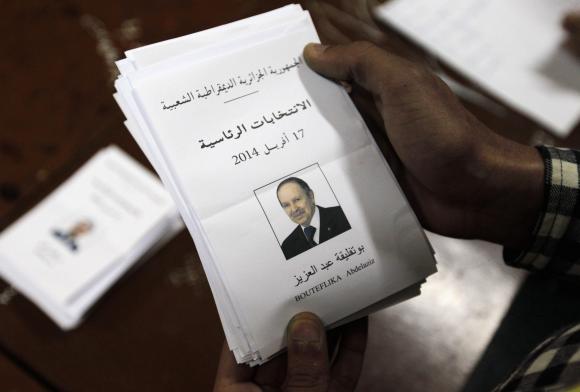

La campagna elettorale per la rielezione del tre volte presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, è consistita esclusivamente in due incerte apparizioni televisive e un lettera aperta indirizzata ad una popolazione fortemente allarmata per le condizioni di salute del 77enne leader nordafricano. Ciononostante, nel voto della settimana scorsa, l’ex eroe della rivoluzione anti-coloniale contro la Francia è riuscito a conquistare una nuova maggioranza schiacciante nei confronti dei suoi presunti rivali, garantendo forse un altro periodo di relativa stabilità ad uno dei paesi strategicamente più rilevanti dell’intero continente.

L’unica uscita pubblica di Bouteflika da oltre un anno a questa parte era stata invece in un seggio nel corso delle consultazioni per l’assegnazione del nuovo incarico di presidente nella giornata di giovedì, quando su una sedia a rotelle ha infilato personalmente la propria scheda elettorale nell’urna.

La lunghissima assenza di Bouteflika dalla scena pubblica algerina è stata dovuta ad un aggravamento della sua salute, soprattutto dopo che lo scorso anno era stato colpito da un “mini ictus”. Il presidente aveva così trascorso tre mesi di convalescenza in un ospedale parigino, tornando in patria solo nel mese di giugno per cercare di consolidare la propria posizione di potere, minacciata dalle divisioni all’interno del regime guidato dal Fronte di Liberazione Nazionale (FLN).

A dare i risultati ufficiali delle presidenziali è stato nel fine settimana il ministro dell’Interno, Tayeb Belaïz. Il presidente Bouteflika ha conquistato ben l’81,5% dei consensi espressi, mentre gli altri candidati hanno raccolto le briciole. L’ex primo ministro, Ali Benflis, ha superato di poco il 12%, l’ex deputato dell’FLN, Abdelaziz Belaïd, ha ottenuto invece il 3,4%, l’unica donna in corsa, la leader del Partio dei Lavoratori Louisa Hanoun, l’1,4% e nemmeno l’1% i due candidati minori rimanenti.

L’affluenza alle urne è risultata molto bassa anche secondo i dati forniti dalle autorità: 51,7% contro più del 74% delle presidenziali del 2009. Ad influire su questi numeri è stato in primo luogo il senso di scoraggiamento ampiamente diffuso nei confronti di un sistema senza grandi alternative politiche o prospettive di cambiamento.

Allo stesso tempo, i più importanti partiti secolari e islamici dell’opposizione avevano annunciato il boicottaggio delle elezioni, sia in segno di protesta contro la nuova candidatura di Bouteflika sia, soprattutto i secondi, per evitare di fare i conti con una modesta performance elettorale sull’onda delle scarse fortune degli ultimi tempi delle altre formazioni nordafricane di ispirazione religiosa. Al di là della percentuale bulgara del successo di Bouteflika, a favore del presidente in carica hanno votato poco più di 8,3 milioni di elettori, vale a dire solo il 36% degli aventi diritto e appena un quinto dell’intera popolazione dell’Algeria. I numeri accreditati al presidente, inoltre, sono inferiori rispetto a quelli fatti registrare nelle precedenti elezioni - 90% nel 2009 e 85% nel 2004 - e, soprattutto, devono essere letti alla luce dei più che probabili brogli e manipolazioni del regime in almeno una parte dei circa 60 mila seggi del paese.

Al di là della percentuale bulgara del successo di Bouteflika, a favore del presidente in carica hanno votato poco più di 8,3 milioni di elettori, vale a dire solo il 36% degli aventi diritto e appena un quinto dell’intera popolazione dell’Algeria. I numeri accreditati al presidente, inoltre, sono inferiori rispetto a quelli fatti registrare nelle precedenti elezioni - 90% nel 2009 e 85% nel 2004 - e, soprattutto, devono essere letti alla luce dei più che probabili brogli e manipolazioni del regime in almeno una parte dei circa 60 mila seggi del paese.

L’ex premier Benflis, infatti, dopo l’annuncio dei risultati ufficiali ha parlato di irregolarità diffuse, senza peraltro fornire particolari prove concrete e venendo smentito seccamente dal governo di Algeri.

La candidatura di Benflis, peraltro, non poteva suscitare particolare entusiasmo tra gli algerini, visto il suo passato. Prima di rompere con Bouteflika, Benflis aveva diretto la sua campagna elettorale nel 1999, diventando subito dopo il suo primo capo di governo. Per il regime, perciò, Benflis rappresentava una sorta di “alternativa sicura” ed egli stesso in campagna elettorale aveva manifestato chiaramente la volontà di garantire una certa continuità al sistema in caso di successo alle urne.

L’apparenza del consenso interno attorno all’FLN e al suo leader nasconde una realtà ben più complessa e contraddittoria in Algeria. Innanzitutto, negli ultimi anni anche in questo paese arabo non sono mancate le proteste popolari contro il regime, riesplose recentemente con la nascita del movimento “Barakat” (“Basta!”). Esse, almeno finora, sono apparse però meno intense e numerose rispetto a paesi vicini come Tunisia ed Egitto.

La risposta del regime è stata in ogni caso molto dura, anche se riserve finanziarie pari a circa 200 miliardi di dollari, provenienti dalle esportazioni di petrolio e gas naturale, hanno consentito al governo anche di attuare piani di spesa per sussidi, edilizia popolare e crediti superagevolati che hanno contribuito a contenere le tensioni sociali.

I media internazionali, infine, sono stati concordi nell’attribuire la scarsa mobilitazione popolare contro il regime anche ai ricordi degli orrori della guerra civile che negli anni Novanta fece centinaia di migliaia di morti dopo che, in seguito ai risultati del primo turno, quest’ultimo aveva cancellato le prime elezioni multipartitiche favorevoli al Fronte Islamico di Salvezza (FIS).

In questo scenario, comunque, sarà tutt’altro che semplice per un regime che controlla il potere fin dall’indipendenza far fronte alle sfide che si presenteranno nel prossimo futuro. La disoccupazione reale, ad esempio, colpisce quasi un algerino su tre e i servizi pubblici basilari continuano a far segnare gravi carenze. L’industria estrattiva, inoltre, nonostante rappresenti il cuore stesso dell’economia dell’Algeria, mostra evidenti segnali di rallentamento, anche se lo scontro in corso tra l’Occidente e la Russia potrebbe riportare l’attenzione delle grandi multinazionali su questo paese nordafricano.

Nell’immediato, Bouteflika e i suoi fedelissimi nell’FLN dovranno fare i conti con le fazioni dell’esercito e delle forze di sicurezza che nei mesi scorsi si erano mostrate ben poco entusiaste per una nuova candidatura dell’anziano leader. Già nel corso del 2013, il presidente aveva operato una serie di cambi ai vertici del governo e delle più potenti agenzie dello stato, così da sostituire i rivali con uomini fidati. Il cosiddetto scandalo “Sonatrach II”, dal nome della compagnia estrattiva pubblica, lo scorso anno aveva coinvolto alcuni uomini molto vicini al presidente, fornendo l’occasione per un rimpasto di gabinetto generale che ha portato vari alleati di Bouteflika alla guida dei più importanti ministeri.

Già nel corso del 2013, il presidente aveva operato una serie di cambi ai vertici del governo e delle più potenti agenzie dello stato, così da sostituire i rivali con uomini fidati. Il cosiddetto scandalo “Sonatrach II”, dal nome della compagnia estrattiva pubblica, lo scorso anno aveva coinvolto alcuni uomini molto vicini al presidente, fornendo l’occasione per un rimpasto di gabinetto generale che ha portato vari alleati di Bouteflika alla guida dei più importanti ministeri.

Allo stesso modo, pensionamenti forzati e modifiche organizzative hanno ridimensionato le attribuzioni del potente e famigerato servizio segreto algerino (DRS, Département du Renseignement et de la Sécurité), al cui controllo sono state sottratte anche alcune agenzie con compiti di supervisione sulle forze armate e di polizia per essere trasferite sotto l’autorità del capo di Stato Maggiore, generale Ahmed Gaid Salah, fedelissimo di Bouteflika.

Tra queste agenzie è incluso anche il Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria, incaricato di indagare sulle accuse di corruzione all’interno delle istituzioni dello stato e che il numero uno del DRS, generale Mohamed Mediène, pare avesse utilizzato per cercare di liquidare gli uomini del regime vicini a Bouteflika.

Queste rivalità, se anche proseguiranno nei prossimi mesi, secondo gli osservatori andranno in scena dietro le quinte, dal momento che a prevalere saranno gli interessi del regime di mantenere una certa stabilità e il controllo sul paese. Ciò appare tanto più importante alla luce della possibile questione del trasferimento di poteri che potrebbe presentarsi a breve, nel caso Bouteflika dovesse mostrarsi incapace di governare a causa delle sue condizioni di salute.

Ciò si intreccerà anche con il ruolo giocato dall’Algeria sullo scacchiere internazionale, indiscutibilmente di primo piano sia sul fronte della sicurezza energetica sia su quello dell’anti-terrorismo. Anche per questo, d’altra parte, la reazione della comunità internazionale alle recenti elezioni presidenziali tutt’altro che democratiche è stata praticamente inesistente, così come era già accaduto dopo quelle parlamentari del 2012, ugualmente segnate da diffuse irregolarità a favore del regime.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il drastico spostamento a destra del nuovo governo francese dopo la batosta subita dal Partito Socialista (PS) nelle recenti elezioni amministrative è apparso questa settimana in tutta la sua evidenza in seguito alla presentazione ufficiale da parte del neo-primo ministro, Manuel Valls, di un piano di tagli alla spesa pubblica per i prossimi tre anni.

Dopo l’umiliante rovescio elettorale del mese di marzo che aveva fatto perdere ai socialisti il controllo di centinaia di municipalità francesi a beneficio dei gollisti dell’UMP e del Fronte Nazionale di estrema destra, il presidente Hollande aveva respinto deliberatamente la richiesta popolare di politiche finalmente progressiste per lanciare invece un messaggio inequivocabile a Bruxelles e agli ambienti finanziari internazionali circa le intenzioni del suo governo di proseguire con le “riforme” del sistema Francia.

La sostituzione del premier Jean-Marc Ayrault con il suo ministro dell’Interno Valls - con ogni probabilità quello posizionato ideologicamente più a destra tra gli uomini di governo - aveva preannunciato l’accelerazione in senso liberista delle politiche economiche di Parigi.

Lasciati da parte i timori nell’affrontare voci di spesa politicamente molto delicate, il governo socialista intende dunque portare attacchi diretti alle pensioni e al sistema sanitario d’oltralpe. Il piano di revisione della spesa pubblica del governo Valls è stato così rivelato nella giornata di mercoledì e prevede tagli per ben 50 miliardi di euro da implementare tra il 2015 e il 2017.

Nel dettaglio, le riduzioni di spesa arriveranno per 18 miliardi dal bilancio della macchina statale, per 11 miliardi da quello delle istituzioni locali, per 10 miliardi dalla sanità e per 11 miliardi da altre prestazioni sociali che verranno decurtate più o meno severamente. “Sono costretto a dire la verità ai francesi”, ha affermato Valls dopo la riunione settimanale del suo governo alla presenza di Hollande. “La nostra spesa pubblica rappresenta il 57% della ricchezza nazionale e non ci è più possibile vivere al di sopra dei nostri mezzi”. Il welfare relativamente generoso della Francia è d’altra parte da tempo nel mirino della classe dirigente transalpina, preoccupata per livelli di spesa eccessivi rispetto, ad esempio, a quelli della Germania.

“Sono costretto a dire la verità ai francesi”, ha affermato Valls dopo la riunione settimanale del suo governo alla presenza di Hollande. “La nostra spesa pubblica rappresenta il 57% della ricchezza nazionale e non ci è più possibile vivere al di sopra dei nostri mezzi”. Il welfare relativamente generoso della Francia è d’altra parte da tempo nel mirino della classe dirigente transalpina, preoccupata per livelli di spesa eccessivi rispetto, ad esempio, a quelli della Germania.

Ciò viene considerato uno spreco di risorse che possono essere dirottate, tra l’altro, verso tagli al carico fiscale delle aziende private, comprimendo salari, pensioni e servizi pubblici.

L’operazione del governo francese è stata accompagnata da dichiarazioni ufficiali che hanno cercato di convincere i francesi dell’inevitabilità dei tagli. Lo stesso Hollande ha definito “difficili” le decisioni annunciate da Valls anche se “indispendabili”. “Talvolta - ha spiegato cinicamente il presidente socialista - è più facile rimandare le decisioni dolorose o chiudere gli occhi di fronte alla realtà, ma in questa occasione ho voluto finalmente guardare in faccia la realtà”. Valls, da parte sua, in un intervento serale su France 2, ha escluso che i tagli per 50 miliardi di euro alla spesa pubblica rappresentino un piano di austerity.

Le misure che si prospettano, in realtà, includono il congelamento degli stipendi pubblici e delle pensioni, mentre le economie in ambito sanitario - definite dal primo ministro come una “migliore organizzazione delle cure” e un “uso più ragionato dei farmaci” - si risolveranno in razionamenti e riduzione della qualità delle cure stesse.

Un elenco più preciso degli ulteriori tagli sarà comunque reso noto la prossima settimana, quando il governo presenterà in Parlamento il piano ufficiale di spesa per i prossimi tre anni.

Il piano del governo è giunto poi in concomitanza con la decisione di rispettare l’impegno preso con Bruxelles per portare il rapporto deficit/PIL al di sotto del 3% entro il 2015, dopo che questo obiettivo era già stato spostato di un anno con il consenso dell’Unione Europea.

Come ha spiegato mercoledì il Wall Street Journal, perciò, una volta messi da parte i propositi di chiedere un’ulteriore proroga, la Francia si è trovata a dover manovrare “tra la promessa di Hollande di tagliare le tasse sulle aziende e la necessità di ridurre il deficit di bilancio”.

Dal momento che la prima delle due cose era già stata finalizzata qualche settimana fa, il governo ha proceduto con la seconda, assaltando la spesa pubblica e, a conferma delle politiche di classe intraprese o annunciate fin dall’insediamento di Hollande, prendendo nuovamente di mira le categorie più deboli della popolazione. Questa realtà è confermata dal cosiddetto “Patto di responsabilità” firmato recentemente con gli industriali e alcuni sindacati, secondo il quale sono previsti 30 miliardi di euro di sgravi fiscali per le aziende e una riduzione dei contributi da esse dovuti per i dipendenti con gli stipendi più bassi.

Questa realtà è confermata dal cosiddetto “Patto di responsabilità” firmato recentemente con gli industriali e alcuni sindacati, secondo il quale sono previsti 30 miliardi di euro di sgravi fiscali per le aziende e una riduzione dei contributi da esse dovuti per i dipendenti con gli stipendi più bassi.

Come la stessa scelta di Manuel Valls alla guida del governo da parte di Hollande, anche l’annuncio dei tagli alla spesa di questa settimana ha suscitato i prevedibili malumori della sinistra del Partito Socialista e delle organizzazioni sindacali.

Mentre queste ultime hanno annunciato manifestazioni di protesta contro un governo e un presidente che, peraltro, avevano contribuito a fare eleggere, alcune voci all’interno del partito al potere hanno fatto notare come la lezione impartita recentemente dagli elettori sia stata tutt’altro che compresa.

I malumori nel PS sono legati principalmente ad una popolarità del partito e dello stesso presidente in caduta libera, soprattutto in vista dell’appuntamento di maggio con il voto per le europee che minaccia di trasformarsi in un nuovo tracollo a tutto beneficio della destra all’opposizione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Agostini

di Michele Agostini

Quello che sta avvenendo in Cina, più precisamente nel sud del paese, a Dongguan, mette ancora un volta in primo piano i limiti del capitalismo globale. C’è una Corporation con gli occhi a mandorla, la Taiwanese Yue Yuen, che produce un fatturato annuo di circa 7.5 miliardi di dollari, con profitti pari a $434 milioni nel solo 2013.

Una Corporation che rifornisce i mercati di calzature del ricco e bulimico occidente: Nike, Crocs, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Puma, Timberland. Un gigante che occupa circa 60.000 lavoratori, molti immigrati da altre provincie del paese (che costano ancora meno).

Un paio di giorni fa la metà dei lavoratori ha incrociato le braccia: sciopero, con buona pace degli affamati mercati del lusso nel resto del mondo. Produzione in stallo, rifornimenti a rischio. Questa nuova generazione di forza lavoro chiede i contributi per assicurazione e previdenza sociale oltre che miglioramenti delle condizioni di lavoro quotidiane e pagamento del fondo casa.

China Labor Watch, organizzazione no profit che tutela i diritti dei lavoratori cinesi, ha stabilito che su 400 fabbriche monitorate negli ultimi dieci anni, nemmeno una adempie pienamente alla legge in vigore che regola le assicurazioni sul lavoro per gli operai. La legge esiste ma andrebbe anche fatta funzionare sul campo.

Appena il 5 aprile scorso vi era stato il primo sciopero dei lavoratori della Yue Yuen, praticamente ignorato dai vertici aziendali, impegnati a far lievitare i profitti della Multinazionale; è o non è l’anno dei mondiali in Brasile?

Uno dei mantra del capitalismo planetario si basa sulla competizione, un gigantesco Cinodromo, dove l’obiettivo per chi siede comodamente in tribuna è quello di far correre un intero sistema dietro ad una lepre di metallo, irraggiungibile, sempre una manciata di metri dalla sua cattura, che non avverrà mai. Il trucco è noto a tutti, ma non ai suoi partecipanti per eccellenza, costretti a corse sempre al limite, illusi che un giorno raggiungeranno quella lepre.

Preda ottimale per la grande Compagnia Globalizzata è il lavoratore che viene da aree fortemente sottosviluppate, costretto spesso a fuggirne, sovente a causa della stessa industria che lo assume, che divora ed avvelena non solo i suoli ma gli stessi mercati locali. La preda non deve avere cultura, la cultura porta consapevolezza e la consapevolezza domande scomode. Purtroppo per questi colossi industriali, internet e le moderne tecnologie diffondono la protesta ed i diritti in ogni angolo del globo, risvegliando coscienze assuefatte alla monotonia di una fabbrica.

La preda non deve avere cultura, la cultura porta consapevolezza e la consapevolezza domande scomode. Purtroppo per questi colossi industriali, internet e le moderne tecnologie diffondono la protesta ed i diritti in ogni angolo del globo, risvegliando coscienze assuefatte alla monotonia di una fabbrica.

Appena un mese fa, sempre nel sud della Cina, a Shenzen, oltre seimila operai avevano protestato col taglio dei salari nella loro fabbrica che produce scarpe New Balance. Certo è una cultura utilitaristica, fine a se stessa, che porterà l’operaio a rientrare nei ranghi una volta raggiunto lo scopo. Ma sicuramente l’effetto domino su altre province cinesi, o altri paesi del mondo è innegabile.

Secondo il China Labour Bullettin oltre il 40% dei 1171 scioperi registrati della metà del 2011 alla fine del 2013 erano nel settore manifatturiero. Il Ministero per le risorse umane ed i Servizi Sociali della Repubblica Popolare Cinese (MOHRSS) riporta considerevoli miglioramenti nei salari minimi della popolazione: adesso dopo Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Filippine e Malesia c’è il colosso cinese, lontanissimo dalle vette, ma in costante crescita. 1319 dollari il salario minimo mensile giapponese, 264 quello cinese.

La storia, almeno quella degli ultimi 60 anni, si ripete: il mondo occidentale, benestante, impegnato, consumista, centrifugo e civile ha bisogno di carburanti sotto pagati, sfruttati ed inquinanti per reggere a dei ritmi sempre più ai limiti. Sistemi globali, modelli globali, sogni globali, menzogne globali; tutti dietro a quella lepre sempre troppo veloce. Fargli capire che è di latta è il problema più difficile.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel pieno del cosiddetto dibattito in corso negli ambienti ufficiali degli Stati Uniti attorno al problema delle crescenti disuguaglianze di reddito, due studi autorevoli negli ultimi giorni hanno nuovamente messo in luce come la crisi economica in corso stia premiando enormemente la ristretta cerchia al vertice della piramide sociale a discapito della grande maggioranza della popolazione americana.

La prima delle due indagini è stata condotta dal più grande sindacato statunitense - AFL-CIO - e fotografa una realtà ormai fuori da qualsiasi logica, con gli amministratori delegati delle 350 principali compagnie USA che nel 2013 hanno ottenuto compensi in media 331 volte superiori a quelli dei lavoratori medi.

In termini concreti, l’anno scorso la crema dell’aristocrazia economico-finanziaria d’oltreoceano è stata cioè premiata per i propri servizi con una media di 11,7 milioni di dollari, a fronte di un salario medio ricevuto dai meno privilegiati pari a poco più di 35 mila dollari.

Ancora più sbalorditivo, anche se tutt’altro che sorprendente, risulta poi il divario tra gli stessi 350 “CEO” americani e i lavoratori costretti a sopravvivere con il salario minimo federale, fissato alla miseria di 7,25 dollari l’ora (circa 15 mila dollari l’anno). In questo caso, i primi hanno fatto segnare, sempre nel 2013, introiti 774 volte superiori alla paga minina.

Per comprendere la portata di dati simili è sufficiente confrontarli con il passato. Nel 1950, infatti, il rapporto tra i guadagni dei manager più pagati negli USA e i lavoratori medi era di 20 a 1, mentre nel 1980, alla vigilia della controrivoluzione reaganiana, sarebbe salito a 42 a 1.

L’incremento vertiginoso dei compensi garantiti agli amministratori delegati giunge poi spesso in situazioni aziendali segnate da licenziamenti e congelamento delle retribuzioni dei lavoratori nonostante i frequenti aumenti dei profitti.

Nell’attuale sistema capitalistico, in definitiva, la più devastante crisi economica dal dopoguerra si è tradotta in una drammatica regressione delle condizioni di vita per le fasce più povere della popolazione, mentre contemporaneamente i ricchi e i super-ricchi (negli Stati Uniti come altrove) stanno facendo registrare livelli di agiatezza senza precedenti. I due processi, com’è ovvio, sono strettamente legati tra di loro, visto che impoverimento di massa, disoccupazione, compressione dei salari e peggioramento delle condizioni di lavoro sono componenti fondamentali del colossale trasferimento di ricchezza in corso, favorito da politiche economiche e sociali deliberate di una classe politica che è espressione unica dei poteri forti.

I due processi, com’è ovvio, sono strettamente legati tra di loro, visto che impoverimento di massa, disoccupazione, compressione dei salari e peggioramento delle condizioni di lavoro sono componenti fondamentali del colossale trasferimento di ricchezza in corso, favorito da politiche economiche e sociali deliberate di una classe politica che è espressione unica dei poteri forti.

Qualche giorno prima della pubblicazione del rapporto dell’AFL-CIO, il centro studi californiano Equilar aveva a sua volta reso noti i dati sui compensi degli amministratori delegati più potenti degli Stati Uniti. Secondo questa seconda indagine, la media dei guadagni ai vertici delle prime 100 corporations americane nel 2013 ha sfiorato i 14 milioni di dollari, con un incremento rispetto all’anno precedente.

A guidare la speciale classifica è ancora una volta il co-fondatore e CEO di Oracle, Larry Ellison, in grado di portarsi a casa nei dodici mesi ben 78,4 milioni di dollari tra stipendio, azioni e “stock options”.

Ellison è l’incarnazione stessa della moderna aristocrazia che ha accumulato ricchezze da favola nel pieno della devastazione sociale con cui il resto della popolazione deve fare i conti. I suoi beni sono stimati attorno ai 48 miliardi di dollari - pari alla somma dei PIL di svariate decine di paesi - e lo collocano al quinto posto tra gli individui più ricchi del pianeta. Alle centinaia di proprietà immobiliari a sua disposizione, Ellison nel 2012 ha aggiunto nientemento che un’intera isola, quella di Lanai, alle Hawaii, la sesta per estensione dell’arcipelago del Pacifico, acquistata al 98% per una somma compresa tra i 500 e i 600 milioni di dollari.

La concentrazione delle ricchezze nelle mani di pochissimi è confermata anche da altri dati. Tra il 1978 e il 2012, ad esempio, lo 0,5% della popolazione ha visto aumentare la propria percentuale della ricchezza complessiva negli Stati Uniti dal 17% al 35%. Se si considera poi la ristrettissima cerchia di super-ricchi, vale a dire lo 0,1% della popolazione americana, la quota di ricchezza nelle sue mani ammonta addirittura al 20% del totale.

I due rapporti di AFL-CIO ed Equilar sono stati accolti dalla stampa americana con il consueto disinteresse, tutt’al più riproponendo l’illusione che essi serviranno a convincere la classe dirigente della necessità di intervenire con provvedimenti concreti per invertire la tendenza e porre un freno alle disparità sociali e di reddito.

Come è già avvenuto negli ultimi anni, tuttavia, simili propositi verranno disattesi anche in questa occasione, e tra dodici mesi i nuovi studi sui compensi negli USA metteranno in luce con ogni probabilità un ulteriore allargamento del gap tra ricchi e poveri. La politica di Washington e gli stessi ambienti finanziari internazionali, in ogni caso, vedono con crescente apprensione le conseguenze in termini di tensioni sociali create da una distribuzione sempre più irrazionale delle ricchezze.

La politica di Washington e gli stessi ambienti finanziari internazionali, in ogni caso, vedono con crescente apprensione le conseguenze in termini di tensioni sociali create da una distribuzione sempre più irrazionale delle ricchezze.

Combinandosi a scrupoli elettorali in vista del voto di novembre per il rinnovo di gran parte del Congresso, questi timori hanno da qualche tempo convinto la stessa amministrazione Obama della necessità di promuovere improbabili e insignificanti iniziative populiste per combattere le disuguaglianze sociali e di redito. Questa presunta battaglia intrapresa dalla Casa Bianca, tra una raccolta fondi alla presenza di donatori miliardari e l’altra, è stata addirittura definita dal presidente democratico come “la sfida più importante dei nostri tempi”.

Le già scarse iniziative di legge proposte per ridurre le disuguaglianze - come il limitato innalzamento dello stipendio orario minimo avanzato da Obama - rischiano inoltre di sparire del tutto nel prossimo futuro. Infatti, il dominio dei poteri forti sulla politica di Washington potrebbe, se possibile, anche aumentare in seguito ad una recente sentenza della Corte Suprema USA, la quale ha cancellato i limiti sui contributi totali che un singolo individuo può erogare alle campagne elettorali di candidati a cariche pubbliche.

Come già ricordato, questi livelli di disparità economica stanno già provocando profonda frustrazione ed esplosive tensioni sociali tra la grande maggioranza della popolazione. Per questa ragione, la classe dirigente americana (e non solo) oltre a creare continue crisi internazionali per dirottare verso l’esterno i propri conflitti interni, ha da tempo costruito un apparato di controllo da stato di polizia per reprimere ogni forma di dissenso o ribellione, come hanno rivelato i documenti della NSA resi noti grazie a Edward Snowden. Simili disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nelle società capitalistiche moderne, d’altra parte, risultano sempre meno compatibili con un sistema autenticamente democratico.