- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A guidare il governo ungherese per i prossimi quattro anni saranno come ampiamente previsto ancora una volta il primo ministro in carica, Viktor Orbán, e il suo partito di destra Fidesz, premiati per la seconda volta consecutiva nelle elezioni parlamentari andate in scena domenica. Nonostante la flessione fatta segnare rispetto al voto di quattro anni fa, il partito al potere potrà contare nuovamente su una maggioranza di ferro, risultato di politiche di stampo populista e nazionalista con un’indiscutibile impronta autoritaria.

Il dato più eclatante della consultazione appena conclusa nel paese mitteleuropeo è l’assoluto predominio delle forze di destra ed estrema destra in Parlamento, rappresentate da Fidesz, dai suoi alleati di governo Cristiano-Democratici e dalla formazione neo-fascista Jobbik. Questi tre partiti, se i risultati non ancora definitivi dovessero essere confermati, controlleranno ben 156 seggi sui 199 totali, vale a dire oltre il 78% dell’assemblea legislativa.

Jobbik, in particolare, ha fatto segnare un risultato senza precedenti, accaparrandosi il 20,54% dei consensi espressi, cioè quasi 4 punti percentuali in più del 2010, e 23 seggi. Secondo la Reuters, quella di Jobbik sarebbe la migliore prestazione elettorale nazionale di sempre per un partito di estrema destra in Europa, superiore anche al 20,5% ottenuto lo scorso anno dal Partito della Libertà Austriaco.

Se possibile, l’affermazione di Jobbik sposterà così l’asse politico a Budapest ancora più a destra, come conferma d’altra parte la collaborazione spesso registrata negli ultimi quattro anni tra il partito ultra-nazionalista e anti-semita, guidato dal 35enne Gábor Vona, e la maggioranza di governo.

Fidesz, da parte sua, potrebbe conservare i due terzi dei seggi dell’Assemblea Nazionale che consentirebbero al partito del premier di modificare a piacimento la Costituzione. Già nel precedente mandato, Orbán e il suo partito hanno approvato una nuova discussa carta costituzionale, in virtù della quale, tra l’altro, il Parlamento magiaro è passato da 386 a 199 seggi.

La quota dei voti conquistati domenica da Fidesz, in ogni caso, si è attestata al 44,5%, traducendosi in 133 seggi, appena sufficienti cioè a mantenere l’attuale supermaggioranza. Secondo i media ungheresi, tuttavia, l’esito del voto in cinque distretti elettorali a Budapest e nella città orientale di Miskolc appare ancora incerto e la perdita da parte di Fidesz di anche una sola di queste sfide potrebbe costargli la maggioranza dei due terzi in Parlamento.

Pur mettendo a segno quella che risulta a tutti gli effetti una vittoria schiacciante sui propri rivali, Fidesz ha comunque perso l’8% rispetto a quattro anni fa, corrispondente a 800 mila voti persi. Il relativo arretramento del partito di Orbán era stato in qualche modo annunciato dai sondaggi degli ultimi anni che indicavano come la maggioranza degli elettori ungheresi fosse scontenta del governo in carica. Secondo molti osservatori e i leader dell’opposizione, il successo di Fidesz sarebbe perciò dovuto in larga misura alle nuove norme restrittive fissate dal governo per regolare la campagna elettorale. Tra le misure più contestate vi è quella che proibisce a partiti e candidati di trasmettere spot elettorali sui media privati, anche se ciò è consentito al governo, così che i messaggi trasmessi si risolvono di fatto in slogan a favore del partito al potere.

Secondo molti osservatori e i leader dell’opposizione, il successo di Fidesz sarebbe perciò dovuto in larga misura alle nuove norme restrittive fissate dal governo per regolare la campagna elettorale. Tra le misure più contestate vi è quella che proibisce a partiti e candidati di trasmettere spot elettorali sui media privati, anche se ciò è consentito al governo, così che i messaggi trasmessi si risolvono di fatto in slogan a favore del partito al potere.

L’altro fattore decisivo nella permanenza al governo di Orbán e nell’ulteriore avanzata dell’estrema destra ungherese è lo stato comatoso dell’opposizione di centro-sinistra. Il partito principale è quello socialista (MSZP), presentatosi agli elettori in una coalizione con altre formazioni minori, ed ha raccolto appena il 26% dei voti che gli garantiranno 38 seggi.

Prevedibilmente, il suo leader e candidato premier - Attila Mesterházy - ha evitato qualsiasi autocritica nel dopo voto, attribuendo l’intera responsabilità della débacle del suo partito al clima anti-democratico instaurato nel paese da Orbán.

L’MSZP, in realtà, ha gettato le basi dei propri insuccessi elettorali alla guida di vari governi dopo la caduta del regime stalinista che hanno messo in atto una serie di devastanti “riforme” di libero mercato segnate da austerity e privatizzazioni selvagge. L’ultima esperienza di governo dei socialisti ungheresi è stata tra il 2002 e il 2010, segnata da scandali di corruzione e dal dissesto finanaziario e che quattro anni fa si chiuse nel trionfo elettorale di Fidesz con oltre il 52% dei consensi.

L’arrivo al potere di Orbán e del suo partito nel 2010 è stato seguito dalla già ricordata approvazione di una nuova Costituzione che ha finito per indebolire sensibilmente i meccanismi di controllo sui poteri dell’esecutivo. Inoltre, il governo di destra ha ridotto l’autorità della Corte Costituzionale, ampliato la propria influenza sul potere giudiziario e introdotto una nuova legge sui mezzi di informazione, esposti a pesanti sanzioni e sottoposti ad un’agenzia governativa presieduta da fedelissimi del premier.

Orbán è poi ricorso a un mix di populismo e nazionalismo economico, suscitando frequentemente le critiche dell’Unione Europea e degli “investitori” internazionali. Ciò è accaduto soprattutto in occasione della nazionalizzazione dei fondi pensione privati, le cui risorse sono state utilizzate per coprire i buchi del deficit pubblico.

Il governo ha cercato anche di penalizzare banche e compagnie straniere operanti in Ungheria per favorire il capitalismo indigeno, una strategia apparsa evidente da una popolare iniziativa che ha monopolizzato la campagna elettorale di Fidesz: la riduzione delle tariffe energetiche. Pressoché in concomitanza con il declino dei livelli di gradimento del governo, Orbán aveva infatti annunciato un piano per abbassare dapprima del 10% e successivamente del 20% le bollette di acqua, energia elettrica e gas degli ungheresi. I fornitori di questi servizi - in gran parte compagnie straniere - sono stati obbligati inoltre a comunicare ai loro clienti la cifra risparmiata mensilmente, facendo quindi della misura uno strumento di propaganda per il governo.

Pressoché in concomitanza con il declino dei livelli di gradimento del governo, Orbán aveva infatti annunciato un piano per abbassare dapprima del 10% e successivamente del 20% le bollette di acqua, energia elettrica e gas degli ungheresi. I fornitori di questi servizi - in gran parte compagnie straniere - sono stati obbligati inoltre a comunicare ai loro clienti la cifra risparmiata mensilmente, facendo quindi della misura uno strumento di propaganda per il governo.

Le stesse compagnie hanno poi contribuito a risollevare le sorti dell’esecutivo avviando un procedimento legale per bloccare la riduzione delle tariffe. Orbán ha abilmente sfruttato questa mossa per fare un appello alla popolazione ungherese e lanciare una sorta di referendum informale che ha fatto risalire le quotazioni di Fidesz a pochi mesi dall’appuntamento con le urne.

Questa vicenda - assieme al vuoto totale che caratterizza la sinistra ungherese - aiuta a spiegare il livello di consenso raccolto nel paese da Orbán nonostante il risentimento diffuso nei confronti soprattutto dei risvolti più autoritari della sua azione di governo. Come ha scritto il sito web di informazione indipendente politics.hu, cioè, il primo ministro conservatore ha deciso di “interpretare il ruolo di martire patriota in lotta contro forze straniere ostili”, facendo leva sulle “insicurezze di molti ungheresi in merito al rapporto con paesi europei più potenti”.

Le conseguenze rovinose prospettate da un processo di integrazione forzata con l’Unione Europea e la più che giustificata ostilità della popolazione verso partiti politici - come quello socialista - responsabili del drammatico declino delle condizioni di vita degli ultimi due decenni continuano quindi a offrire ampi spazi di manovra alla destra nazionalista ungherese, sia nella sua incarnazione estremista (Jobbik) che relativamente moderata (Fidesz), consentendo a Viktor Orbán di rafforzare ancor più le proprie basi di potere nel prossimo futuro dopo l’agevole bis elettorale appena messo a segno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

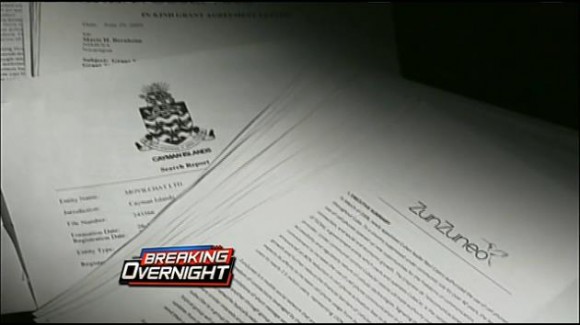

Società fittizie con sedi in Spagna e alle Cayman, paradiso dell’off-shore; spioni, soldi occulti, banner pubblicitari per far credere ad una finta rete commerciale, server all'estero e ingegneri informatici che non sapevano di lavorare per il governo Usa. Questa è la storia occulta (ma ora nota grazie ad una inchiesta dell’agenzia Associated Press) di ZunZuneo, ormai noto come il “twitter cubano”. Le modalità, i personaggi, i finanziamenti e la rete occulta dell’operazione sono noti, anche se molto ancora ci sarà da scoprire.

Ma intanto si può dire che tutti i componenti di una moderna spy-story dell’era tecnologica sono abbondantemente presenti nella vicenda dell’ennesima figuraccia statunitense nei confronti di Cuba. ZunZuneo (colibrì in italiano) infatti, era un programma della CIA introdotto a Cuba tramite la USAID, che si presenta come agenzia per lo sviluppo ma è, a tutti gli effetti, un braccio operativo dell’intelligence statunitense. Pare che il programma fosse stato messo a punto in Nicaragua, grazie ad un operatore informatico impiegato presso l’ambasciata statunitense a Managua.

Lo riferiscono fonti giornalistiche nicaraguensi, che definiscono Mario Behrnheim, impiegato presso l’ambasciata USA a Managua, uno dei principali programmatori del sistema. Stando alle stesse fonti, Behrnheim fu arruolato da sua sorella, Noy Villalobos, direttrice generale di Creative Associates International, dietro richiesta della USAID. Le basi operative dell’operazione erano appunto a Managua, San Josè de Costa Rica e Washington.

Il suo lavoro consisteva nel creare una rete sociale di messaggi di testo che potesse arrivare ai cellulari cubani allo scopo di un suo successivo utilizzo a fini politici antigovernativi. A capo del progetto c’era Joe McSpedon, funzionario del governo USA e dirigente della USAID che si riunì nel 2010 con una squadra di specialisti in alta tecnologia (tra questi Behrnheim) per creare una rete sociale destinata ad essere utilizzata per attività antigovernative nell’isola socialista.

Presentatosi come prodotto gratuito in un paese dove l’accesso alla rete è carissimo, per via dell’impossibilità - causa embargo - da parte dei cubani di servirsi dei cavi sottomarini attraverso i quali viaggia la rete Internet, ZunZuneo aveva visto l’adesione di 40.000 utenti, che scambiavano opinioni e commenti sullo sport, la musica e su vicende di vita quotidiana.

Il progetto dei suoi ideatori, però, non era certo quello di favorire le relazioni tra cubani: l’intento mascherato di quest’ultimo cavallo di Troja della CIA era invece quello di costruire una rete sociale sulla quale, appena fosse possibile, far viaggiare la protesta contro il governo. L’USAID, ente del governo statunitense, che si presenta al mondo come organismo umanitario, aveva la gestione diretta dell’affaire. L’idea di utilizzare la Rete per promuovere la sovversione a Cuba, aveva solleticato Langley. Ma come è sempre successo dal 1959 ad oggi, il sogno statunitense della sovversione a Cuba si è rivelato una frustrazione.

L’USAID, ente del governo statunitense, che si presenta al mondo come organismo umanitario, aveva la gestione diretta dell’affaire. L’idea di utilizzare la Rete per promuovere la sovversione a Cuba, aveva solleticato Langley. Ma come è sempre successo dal 1959 ad oggi, il sogno statunitense della sovversione a Cuba si è rivelato una frustrazione.

Come già con il terrorismo e la guerra diplomatica, politica e commerciale ai danni dell’isola, anche l’utilizzo della Rete si è rivelato un fallimento e l’ultimo tentativo in ordine di tempo perpetrato dal governo statunitense di istigare la sovversione a Cuba è stato prima smascherato e poi irriso.

E’ stata, come si diceva, una magistrale inchiesta giornalistica della Associated Press a scoprire l’ennesimo tentativo statunitense di costruire sovversione e destabilizzazione politica in paesi sovrani. Il Portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, in evidente imbarazzo, ha sostenuto che l’iniziativa non era segreta, dal momento che il Congresso l’aveva discussa e l’Ufficio di contabilità del governo l’aveva approvata. Successivamente lo stesso Carney ha aggiustato il tiro: l'amministrazione Obama avrebbe chiesto solo a una sottocommissione di Capitol Hill - quella che approva i programmi federali - di discutere sui finanziamenti di Usaid al programma.

E comunque non sarà stata (forse) segreta per il Congresso Usa, ma certo lo era per i cubani, che non sapevano di utilizzare un sistema (che credevano destinato ad usi commerciali) impiantato dagli Usa a scopi di sovversione interna. Resta poi il fatto che, a conoscenza del governo o no, l’operazione è illegale, in quanto in palese violazione delle norme del diritto internazionale che proibiscono l’ingerenza negli affari interni dei paesi.

Nella sua inchiesta la Ap cita un promemoria del 2010 di Mobile Accord, una società di media coinvolta nel progetto, dove si avverte che “non sarà menzionato il governo degli Stati Uniti, è cruciale per la riuscita a lungo termine della Missione”. Non solo: ad evidenziare il carattere dell’operazione destinata all’infiltrazione spionistica, la Ap rende noto che in un altro documento si dice che “falsi banner pubblicitari daranno l'impressione di una impresa commerciale”.

Quale che sia lo scenario e i mezzi utilizzati, il refrain delle attività sovversive e terroristiche di Washington verso L’Avana, l’esito è sempre lo stesso: milioni di dollari impiegati, zero risultati ottenuti. E, oltre al danno, la beffa, perché l’ennesima vicenda d’ingerenza statunitense nei confronti di Cuba finisce come tutte le altre, con il Dipartimento di Stato che raggranella la sua ennesima figuraccia.

Una parte dell’establishment USA, comincia ad aver chiaro il quadro. Ultimo, in ordine di tempo, il Senatore democratico e presidente della commissione giudiziaria del Senato, Patrick Leahy, che in un'intervista al canale Msnbc, ha definito il progetto ZunZuneo "stupido, stupido, stupido".

Una parte dell’establishment USA, comincia ad aver chiaro il quadro. Ultimo, in ordine di tempo, il Senatore democratico e presidente della commissione giudiziaria del Senato, Patrick Leahy, che in un'intervista al canale Msnbc, ha definito il progetto ZunZuneo "stupido, stupido, stupido".

Non solo stupido, ma notevolmente costoso. Come avviene del resto con la fallimentare Radio e Tv Martì, dirette e gestite dalla mafia cubano americana di Miami e da nessuno ascoltate; o come con l’inutile utilizzo della mercenaria Joany Sanchez, popolarissima sui media occidentali ma sconosciuta a Cuba, dove della sua esistenza sono informati solo i parenti stretti, falliscono di nuovo i tentativi d’invadere l’isola socialista con la propaganda trasmessa attraverso denaro e mezzi tecnologici imponenti.

Le covert action dell’intelligence USA proseguono, ma incontrano regolarmente sconfitte che sembrano replicare quelle ottenute in sede Onu quando, annualmente, Washington si trova da sola contro il mondo intero per il suo blocco anacronistico e illegale verso Cuba.

In quest’ultima vicenda emerge semmai l'aspetto simbolico di una sconfitta patita dagli inventori e gestori di Internet, prima potenza al mondo per spionaggio e risorse tecnologiche, che devono arrendersi davanti ad un paese agli ultimi posti al mondo per risorse informatiche. Per arrogante e muscoloso che appaia Golia, Davide ha una buona mira.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Ad aggiungere un nuovo capitolo allo scontro in corso negli Stati Uniti tra il Congresso e la CIA è stata la pubblicazione questa settimana sul Washington Post di alcune anticipazioni relative all’indagine condotta da una commissione del Senato sugli interrogatori con metodi di tortura di presunti terroristi durante l’amministrazione di George W. Bush.

Le rivelazioni, basate su fonti anomime che hanno avuto l’opportunità di leggere il rapporto classificato di oltre 6 mila pagine, rappresentano un’ulteriore devastante conferma del grado di criminalità dei vertici dell’agenzia di Langley e dello stesso governo americano, accusati di ricorrere in maniera ripetuta a pratiche illegali nell’ambito della “guerra al terrore” e di avere deliberatamente mentito sia sulla loro efficacia sia sull’entità stessa delle minacce alla sicurezza nazionale provenienti dal fondamentalismo islamico.

Secondo un esponente del governo USA citato dal Washington Post, “la CIA sosteneva sia con il Dipartimento di Giustizia sia con il Congresso che i programmi [di interrogatorio] consentivano di ottenere informazioni fondamentali e impossibili da ottenere in altra maniera per sventare trame terroristiche e salvare migliaia di vite”. Alla domanda se questa tesi corrispondesse al vero, la stessa fonte del quotidiano della capitale americana ha risposto con un secco “no”.

Uno degli aspetti sottolineati dal rapporto prodotto dalla Commissione sui Servizi Segreti del Senato sarebbe appunto l’intervento dei vertici della CIA per manipolare i risultati degli interrogatori, ingigantendone l’importanza.

Il materiale di intelligence più significativo nella lotta contro Al-Qaeda - incluse le informazioni che avrebbero portato all’assassinio di Osama bin Laden in Pakistan nel 2011 - non è stato però reperito grazie alle cosiddette “tecniche avanzate di interrogatorio”, vale a dire torturando i detenuti, ma con i metodi tradizionali.

Ad esempio, le informazioni rivelate da Abu Zubaydah - ritenuto dagli americani uno dei massimi esponenti di Al-Qaeda - sarebbero state ottenute durante normali interrogatori ad opera dell’agente dell’FBI Ali Soufan in un ospedale in Pakistan e non dopo che lo stesso sospettato era stato sottoposto a torture varie, tra cui il “waterboarding” per ben 83 volte.

Ciononostante, spiega il rapporto del Senato, il percorso delle informazioni raccolte dall’agente Soufan verso i vertici del governo era stato falsificato, in modo da dare l’impressione che esse fossero state il risultato dei durissimi interrogatori della CIA.

La stessa posizione ricoperta da Zubaydah all’interno di Al-Qaeda era stata esagerata, visto che in seguito molti esperti di terrorismo islamico avrebbero affermato che il ruolo nell’organizzazione del cittadino saudita ora detenuto nel lager di Guantanamo era soltanto quello di aiutante nelle operazioni di reclutamento.

Lo stesso schema fuorviante la CIA lo utilizzò anche nel caso di Hassan Ghul, la cui testimonianza sarebbe servita a identificare il corriere di bin Laden e a rivelare la residenza del leader di Al-Qaeda in Pakistan. Ghul aveva cioè detto quanto sapeva già alle autorità curde nel nord dell’Iraq, ma le informazioni di maggiore rilievo sarebbero state fatte successivamente confluire in quelle di minore importanza ottenute dalla CIA in una delle prigioni segrete gestite dall’agenzia, in questo caso in Romania, dove il detenuto è stato in seguito trasferito.

Nel rapporto del Congresso sono descritte nel dettaglio anche alcune delle pratiche criminali usate contro i detenuti nel corso degli interrogatori. Significativa in questo senso è la vicenda di Ammal al-Baluchi, nipote di Khalid Sheik Mohammed, autodefinitosi la “mente” degli attentati dell’11 settembre. Dopo la cattura a fine aprile 2003 a Karachi, in Pakistan, Baluchi venne trasferito in una prigione segreta della CIA a Kabul, dove fu sottoposto a svariate torture. Tra di esse, il rapporto elenca una tecnica mai inclusa nella lista approvata dal Dipartimento di Giustizia, come l’immersione in una vasca di acqua gelata, nella quale inoltre gli agenti americani gli tenevano forzatamente la testa impedendogli di respirare.

Dopo la cattura a fine aprile 2003 a Karachi, in Pakistan, Baluchi venne trasferito in una prigione segreta della CIA a Kabul, dove fu sottoposto a svariate torture. Tra di esse, il rapporto elenca una tecnica mai inclusa nella lista approvata dal Dipartimento di Giustizia, come l’immersione in una vasca di acqua gelata, nella quale inoltre gli agenti americani gli tenevano forzatamente la testa impedendogli di respirare.

Il trattamento riservato a Baluchi prevedeva poi regolari percosse con bastoni, mentre la sua testa veniva frequentemente sbattuta contro il muro. Ad assistere agli interrogatori vi era sempre un “medico” della CIA, con l’incarico di monitorare le funzioni vitali dei sospettati ed evitare che i maltrattamenti risultassero fatali.

Rendendo il tutto ancora più inquietante, le torture sarebbero continuate ad avvenire anche dopo che Baluchi, come molti altri detenuti, aveva deciso di collaborare con i propri torturatori. Ugualmente, i vertici dell’agenzia ordinavano spesso di proseguire con questi metodi anche quando veniva accertato che non era possibile estrarre ulteriori informazioni dai detenuti.

Quest’ultima rivelazione smentisce perciò clamorosamente tutte le dichiarazioni ufficiali dei membri dell’amministrazione Bush e dello stesso ex presidente repubblicano, i quali avevano più volte sostenuto l’importanza delle informazioni raccolte con metodi di tortura per evitare un altro 11 settembre.

Allo stesso modo, lo smascheramento delle menzogne del governo USA - assieme alla conferma del ricorso a torture spesso nemmeno contemplate dai già vergognosi pareri legali del Dipartimento di Giustizia, redatti per giustificare le violenze commesse ai danni dei detenuti durante gli interrogatori - dovrebbe servire a mettere sotto accusa anche l’amministrazione Obama, colpevole fin dal suo insediamento di avere insabbiato qualsiasi procedimento giudiziario nei confronti dei responsabili.

Lo stesso rapporto del Senato, d’altra parte, non conterrebbe alcuna raccomandazione per punire o anche solo sottoporre a indagine coloro che hanno autorizzato e portato a termine questi crimini o che hanno mentito alla popolazioe americana per nascondere colossali violazioni dei diritti umani.

La rivelazione della sostanziale inutilità ai fini pratici delle torture impiegate dalla CIA con il consenso dell’intero governo solleva soprattutto inquietanti interrogativi legati alle reali finalità dell’intera “guerra al terrore”. In altre parole, come la costruzione di un apparato pseudo-legale contrario alle basilari norme democratiche e costituzionali è servito a gettare le fondamenta di un sistema autoritario dotato di strumenti da stato di polizia per contrastare qualsiasi minaccia derivante nel prossimo futuro dalle esplosive tensioni sociali interne agli Stati Uniti, così il ricorso alle torture avrebbe potuto anche avere l’obiettivo di legittimare o testare metodi estremi di interrogatorio da utilizzare in circostanze simili.

La pubblicazione dell’esclusiva del Washington Post si inserisce in ogni caso in un momento estremamente delicato nei rapporti tra la CIA e il Congresso. Poche settimane fa, infatti, la presidente della Commissione sui Servizi Segreti del Senato, la democratica Dianne Feinstein, era stata protagonista di un discorso senza precedenti, nel quale accusava la CIA di avere violato il principio costituzionale della separazione dei poteri. L’agenzia di Langley aveva cioè spiato i computer dei membri della commissione deputata al suo controllo e dei loro collaboratori per scoprire a quali documenti segreti e non autorizzati questi ultimi avevano avuto accesso nella loro indagine sugli interrogatori post 11 settembre.

L’agenzia di Langley aveva cioè spiato i computer dei membri della commissione deputata al suo controllo e dei loro collaboratori per scoprire a quali documenti segreti e non autorizzati questi ultimi avevano avuto accesso nella loro indagine sugli interrogatori post 11 settembre.

In particolare, i senatori erano riusciti a visionare un rapporto classificato nel quale la CIA sembrava appoggiare le conclusioni critiche nei suoi confronti espresse dal rapporto della commissione. Pubblicamente, al contrario, i vertici della principale agenzia di intelligence americana avevano invece respinto le accuse del Congresso.

Il rapporto della commissione del Senato rimane comunque segreto, anche se almeno una parte di esso potrebbe essere pubblicata nel prossimo futuro. Giovedì, infatti, nonostante la contrarietà di quasi tutti i suoi membri repubblicani, la Commissione sui Servizi Segreti ha approvato una risoluzione che intende sollecitare la Casa Bianca a declassificare qualche centinaio di pagine del rapporto stesso.

Il presidente Obama, da parte sua, ha più volte lanciato segnali positivi in questo senso, anche se la versione che sarà resa pubblica risulterà pesantemente oscurata e, oltretutto, i tempi della pubblicazione potrebbero essere molto lunghi.

L’amministrazione democratica, inoltre, pur cercando di apparire intenzionata a fare chiarezza sugli abusi della CIA, ha appoggiato nemmeno troppo velatamente l’attuale direttore dell’agenzia di intelligence, l’ex consigliere di Obama per l’anti-terrorismo, John Brennan, nella diatriba con il Congresso. Come è apparso di recente sui giornali americani, infine, la stessa Casa Bianca si era anche rifiutata di fornire alla Commissione del Senato più di 9 mila documenti utili all’indagine sui programmi illegali della CIA.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo il tracollo elettorale registrato dal Partito Socialista (PS) nel voto amministrativo in Francia, il presidente François Hollande ha operato come previsto un immediato cambio di governo, liquidando il primo ministro Jean-Marc Ayrault. L’inquilino dell’Eliseo ha tratto però le conseguenze più nefaste possibili dall’appuntamento con le urne caratterizzato dall’ascesa del Fronte Nazionale, dal momento che le aspettative degli elettori per politiche progressiste mai materializzatesi in questi due anni sono state nuovamente ignorate con la promozione a premier di uno dei ministri più a destra del gabinetto uscente.

A determinare la perdita di ben 155 comuni francesi con più di 10 mila abitanti in mano ai socialisti è stata in larghissima misura l’adozione e la programmazione a livello nazionale di “riforme” che hanno gettato le basi per il drastico ridimensionamento del welfare relativamente generoso d’oltralpe. A ciò vanno aggiunte le decine di miliardi di euro in benefici fiscali offerti alle aziende francesi, da recuperare con ulteriori tagli alla spesa sociale, come fissato nel cosiddetto “Patto di Responsabilità” recentemente firmato dagli industriali e da alcune organizzazioni sindacali sotto gli auspici del presidente e del governo.

Dal momento che il non esattamente brillante candidato Hollande era stato premiato nelle presidenziali del 2012 grazie all’impopolarità di Nicolas Sarkozy e alla promessa di sia pure modeste iniziative di stampo progressista, il PS è stato inevitabilmente punito nelle elezioni conclusesi domenica scorsa per avere sostanzialmente proseguito il percorso della destra sotto la spinta dell’Unione Europea e degli ambienti finanziari internazionali.

Nella serata di lunedì, Hollande ha parlato in diretta TV, affermando di avere “personalmente ricevuto il messaggio degli elettori”, per poi annunciare la nomina a nuovo capo del governo del ministro dell’Interno, Manuel Valls, autentica incarnazione della deriva conservatrice degli ultimi decenni del Partito Socialista e delle formazioni socialdemocratiche occidentali.

Non conoscendo l’affiliazione politica di Valls, risulterebbe infatti difficile distinguere il neo-premier francese da un esponente della destra ultra-liberista con tendenze autoritarie se non addirittura razziste. Valls fa parte dell’ala destra del Partito Socialista e ammira apertamente la disastrosa esperienza politica del “New Labour” di Tony Blair, al quale viene spesso accostato.

Le sue posizioni in ambito economico e sulle questioni della sicurezza interna erano emerse già nel corso delle primarie per le presidenziali francesi vinte da Hollande. Nonostante in quell’occasione giunse quinto su sei candidati alla nomination per l’Eliseo, raccogliendo un misero 6%, Valls utilizzò la vetrina come trampolino di lancio della sua carriera politica, ben consapevole dell’utilità di figure dalle credenziali reazionarie in un quadro politico sempre più spostato verso destra.

Valls fu ad esempio molto critico nei confronti della settimana lavorativa di 35 ore, introdotta anni prima sempre da un governo socialista, mentre più in generale manifestò la volontà di procedere con la “modernizzazione” del partito, esemplificata dalla sua proposta di cambiare il nome stesso, togliendo l’aggettivo “socialista” così da mettere fine alla pretesa puramente formale del riferimento al socialismo, definito dal neo-premier francese come un pensiero “obsoleto” e “da diciannovesimo secolo”.

Sul fronte delle politiche legate alla sicurezza, inoltre, nel corso del suo incarico a ministro dell’Interno Manuel Valls ha promosso un rafforzamento dei poteri degli organi di polizia, rispecchiando tra l’altro la parabola dell’ex presidente Sarkozy prima della sua elezione a Capo dello Stato. Particolarmente controverse sono state poi le sue posizioni sui Rom, i cui campi ha continuato a smantellare per poi dichiarare che i membri di questa minoranza etnica che vivono in Francia avrebbero dovuto essere deportati in massa perché “non assimilabili”.

Proprio l’atteggiamento dell’appena nominato primo ministro su tali questioni chiarisce ancora una volta la risposta del tradizionale establishment politico francese alla crescita dell’estrema destra, affrontata cioè incorporando nei propri programmi e nella propria retorica alcuni dei temi cari a quest’ultima, provocando inevitabilmente un ulteriore spostamento a destra del baricentro politico.

Non a caso, d’altra parte, uno dei dati più significativi delle amministrative secondo i media ufficiali francesi sarebbe lo scardinamento del sistema bipolare che vede alternarsi al potere i socialisti e i gollisti dell’UMP (Union pour un Mouvement Populaire), con l’irruzione a pieno titolo del Fronte Nazionale nel panorama politico transalpino. Una simile evoluzione comporta tuttavia la legittimazione delle istanze neo-fasciste del movimento fondato da Jean-Marie Le Pen e, nuovamente, contribuisce allo spostamento verso destra dell’asse politico generale.

Una simile evoluzione comporta tuttavia la legittimazione delle istanze neo-fasciste del movimento fondato da Jean-Marie Le Pen e, nuovamente, contribuisce allo spostamento verso destra dell’asse politico generale.

Sul fronte economico, la scelta di Valls dimostra invece quali siano i punti di riferimento di Hollande, vale a dire Bruxelles e i circoli finanziari piuttosto che gli elettori francesi. Il licenziamento del governo Ayrault e la nomina al suo posto di un ministro tra i più convinti sostenitori delle “riforme” di libero mercato intendono rispondere infatti ai malumori espressi per la mancanza di decisione con cui Parigi ha finora condotto gli attacchi alla spesa pubblica e alle condizioni di vita dei lavoratori.

Come ha spiegato il Financial Times, d’altra parte, la Francia è sotto pressione per rimettere in ordine le proprie finanze, visto oltretutto che ha già ottenuto dall’Unione Europea due anni di tempo in più - fino al 2015 - per ridurre il deficit di bilancio al 3% del PIL, attestato ora al 4,3%.

Prevedibilmente, la notizia dell’arrivo di Valls all’Hôtel Matignon ha suscitato le proteste dei partiti a sinistra del PS. Secondo Libération, ad esempio, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent e Olivier Besancenot - leader rispettivamente del Partito della Sinistra (Parti de Gauche, PG), del Partito Comunista Francese (PCF) e del Nuovo Partito Anticapitalista (Nouveau Parti Anticapitaliste, NPA) - hanno definito la nomina decisa da Hollande un “tradimento” e hanno poi fatto appello ai Verdi (Europe Écologie-Les Verts, EE-LV) ad abbandonare il governo per costruire insieme un’alleanza alternativa.

Il riferimento al “tradimento” è legato al fatto che queste formazioni avevano appoggiato nel 2012 la candidatura alla presidenza di Hollande, alimentando nell’elettorato l’illusione di potere esercitare pressioni sul governo socialista, così da convincerlo ad adottare una serie di politiche progressiste.

Due anni più tardi, con la scelta di Manuel Valls per guidare un governo nominalmente socialista e i successi elettorali del Fronte Nazionale, la realtà francese vede tuttavia un netto dominio delle forze di destra, con prospettive ancora più cupe in vista dell’imminente voto per il Parlamento europeo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Nonostante gli scandali che negli ultimi mesi hanno messo seriamente in crisi il governo islamista turco, il partito del primo ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha incassato una netta vittoria nelle elezioni amministrative andate in scena nella giornata di domenica. Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) ha addirittura incrementato la quota di consensi ottenuta nella precedente tornata elettorale del 2009, anche se ha ceduto terreno rispetto alle parlamentari di quattro anni fa, confermando un qualche riflesso negativo dovuto ai problemi del premier e al tempo stesso la sostanziale incapacità da parte dell’opposizione secolare di capitalizzare le tensioni che stanno attraversando il paese euro-asiatico.

L’AKP ha superato il 45% su scala nazionale, vale a dire più di 6 punti in più rispetto alle ultime amministrative, mentre quasi 5 punti sono stati invece persi dal partito di Erdogan dal 2011 a oggi. I due principali partiti di opposizione hanno fatto segnare solo modesti miglioramenti, con il CHP (Partito Popolare Repubblicano) che ha sfiorato il 28% (+ 2% rispetto al 2011) e la formazione di estrema destra MHP (Partito del Movimento Nazionalista) che è salita al 15% (+2%).

Sul voto di domenica, Erdogan aveva investito buona parte del proprio capitale politico e, pur non apparendo sulle liste elettorali, era stato protagonista della campagna del suo partito, chiedendo ai turchi di non lasciarsi influenzare da procedimenti giudiziari e rivelazioni della stampa, definiti come un tentativo di abbattere in maniera anti-democratica il governo in carica.

L’obiettivo della battaglia di Erdogan era e continua a rimanere il movimento islamista Hizmet del predicatore e accademico Fethullah Gülen, residente negli Stati Uniti da dove controlla un vasto numero di istituzioni scolastiche e, secondo molti, mantiene contatti molto stretti con ambienti della magistratura turca, responsabile dell’avvio di svariati procedimenti giudiziari per corruzione ai danni di membri del governo.

Contro l’ex alleato Gülen e i suoi fedeli il primo ministro ha tuonato nella serata di domenica nel corso di un discorso ad Ankara poco dopo la diffusione dei primi risultati. Con tono minaccioso che prospetta una resa dei conti nel prossimo futuro, Erdogan ha affermato che “domani ci saranno alcuni che fuggiranno”, ma “li seguiremo fin nelle loro caverne… ed essi pagheranno per le loro azioni”.

Un’ulteriore accelerazione autoritaria potrebbe così essere all’ordine del giorno in Turchia dopo la legittimazione elettorale ottenuta dall’AKP. Ciò farebbe seguito non solo alla repressione delle proteste anti-governative esplose fin dall’estate scorsa in molte parti del paese, ma, ad esempio, anche alla legislazione che assegna all’esecutivo maggiori poteri sulla magistratura e di controllo su internet, nonché alla più recente chiusura di Twitter e YouTube. Quest’ultimo sito è stato bloccato a causa della diffusione settimana scorsa di un filmato nel quale diplomatici e membri dell’intelligence discutono l’ipotesi di pianificare un finto attacco contro gli interessi turchi in Siria, così da giustificare un’aggressione militare contro Damasco. La vittoria dell’AKP, in ogni caso, non ha potuto nascondere le tensioni nel paese, confermate dagli scontri in alcune province nel giorno del voto che hanno fatto addirittura una decina di morti. La Turchia d’altra parte rimane estremamente polarizzata, con ampi settori della popolazione sempre più ostili al governo di Ankara, soprattutto tra i più giovani e la borghesia urbana tradizionalmente secolare, risentita, tra l’altro, dall’ondata islamista che ha investito il paese da un decennio a questa parte.

La vittoria dell’AKP, in ogni caso, non ha potuto nascondere le tensioni nel paese, confermate dagli scontri in alcune province nel giorno del voto che hanno fatto addirittura una decina di morti. La Turchia d’altra parte rimane estremamente polarizzata, con ampi settori della popolazione sempre più ostili al governo di Ankara, soprattutto tra i più giovani e la borghesia urbana tradizionalmente secolare, risentita, tra l’altro, dall’ondata islamista che ha investito il paese da un decennio a questa parte.

L’AKP, infatti, utilizza l’arma della religione per mobilitare le classi tradizionalmente più emarginate nella storia della Turchia repubblicana, prospettando loro un’emancipazione che, in realtà, si è tradotta più che altro nell’arricchimento relativo di una nuova borghesia islamista e - smisurato - di una ristretta cerchia di imprenditori legati al partito, tra cui gli stessi membri della famiglia Erdogan.

I timori del governo per una batosta elettorale erano in ogni caso diffusi, come dimostra sia l’isteria del premier e dei suoi uomini alla vigilia del voto sia i probabili brogli che, pur non avendo alterato l’esito finale, sono stati segnalati in moltissimi seggi.

Ad Ankara, poi, l’esito della corsa per la carica di sindaco rimane in bilico, con i due principali candidati divisi da una manciata di voti che si sono dichiarati entrambi vincitori. Il CHP - il cui candidato, Mansur Yavas, sfidava il sindaco uscente dell’AKP, Melih Gökcek - ha annunciato un’azione legale per un riconteggio dei voti dopo che gli ultimi risultati avevano evidenziato un leggero margine di vantaggio per l’AKP.

La posta in gioco era molto alta anche a Istanbul, dove Erdogan stesso aveva ricoperto la carica di sindaco negli anni Novanta e il partito del fondatore della Turchia moderna, Mustafa Kemal “Atatürk”, cercava di dare una spallata all’AKP per gettare le basi di una riscossa nazionale. Anche qui i due candidati con il maggior numero di voti hanno rivendicato il successo alla chiusura delle urne ma nelle ore successive il margine a favore dell’AKP è andato allargandosi.

Il CHP, dunque, non è stato in grado di intercettare i sia pur presenti segnali di declino della popolarità di Erdogan e dell’AKP, continuando ad essere visto invece come il partito delle élite secolari turche ed una minaccia alla libera espressione della religione islamica tra la popolazione più osservante.

Il suo leader, Kemal Kiliçdaroglu, ha da parte sua escluso che la prestazione del partito sia stata un fallimento, ammettendo però in un’intervista rilasciata al quotidiano Hürriyet che gli sforzi fatti in campagna elettorale per fare in modo che “le masse non si sentissero alienate” sono stati tutt’altro che convincenti.

Le attenzioni dei media turchi ed occidentali si stanno comunque già concentrando sulle prossime mosse di Erdogan, il quale dovrà decidere se partecipare alle elezioni presidenziali della prossima estate oppure se intenderà candidarsi per un quarto mandato alla guida del governo nel voto per il rinnovo del parlamento nel 2015. Quest’ultima scelta appare a molti la più probabile alla luce dei risultati delle municipali di domenica, anche se una nuova candidatura di Erdogan a primo ministro dovrà essere preceduta da una modifica delle regole interne al partito che prevedono un massimo di tre incarichi per i propri membri. Al di là dei risultati elettorali e dei toni trionfalistici di Erdogan, la posizione del governo continuerà con ogni probabilità ad essere precaria nei prossimi mesi, così come minaccia di protrarsi ulteriormente l’instabilità politica. Ciò è dovuto in primo luogo all’evolvere dei guai giudiziari di vari esponenti del governo ma anche al deteriorarsi di un’economia a lungo indicata come modello da seguire per i paesi emergenti e ora in evidente affanno anche a causa dell’altissimo livello di indebitamento del paese e del proprio settore privato.

Al di là dei risultati elettorali e dei toni trionfalistici di Erdogan, la posizione del governo continuerà con ogni probabilità ad essere precaria nei prossimi mesi, così come minaccia di protrarsi ulteriormente l’instabilità politica. Ciò è dovuto in primo luogo all’evolvere dei guai giudiziari di vari esponenti del governo ma anche al deteriorarsi di un’economia a lungo indicata come modello da seguire per i paesi emergenti e ora in evidente affanno anche a causa dell’altissimo livello di indebitamento del paese e del proprio settore privato.

Inoltre, le sconsiderate scelte di politica estera di Erdogan e del suo ministro degli Esteri, Ahmet Davutoglu, hanno messo la Turchia in una posizione delicata, in particolare riguardo la crisi in Siria. Ankara ha appoggiato infatti fin dall’inizio e in maniera decisa l’opposizioni anti-Assad, finendo per importare la minaccia fondamentalista alimentata oltre il confine meridionale e rischiando di entrare direttamente in un conflitto rovinoso contro la volontà della grande maggioranza della popolazione.

Il governo Erdogan, poi, aveva appoggiato in pieno il nuovo regime dei Fratelli Musulmani in Egitto, subendo perciò una grave umiliazione in seguito al colpo di stato militare che nel luglio scorso al Cairo depose il presidente Mohamed Mursi e diede vita al riallineamento strategico nella regione.

A ciò deve aggiungersi infine la posizione di relativa indipendenza mostrata dalla Turchia riguardo le relazioni con l’Iran, mantenute in buona parte sia a livello diplomatico che economico. Il rapporto con Teheran ha contribuito ad alterare almeno in parte i rapporti con gli Stati Uniti, tanto che in molti ritengono che a Washington ci sia ben poca opposizione alla campagna di destabilizzazione condotta dal movimento di Fethullah Gülen ai danni del governo dell’AKP in questi mesi.