- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

Hai voglia a raccontare di acquisizioni di borsa e di marchi, di rami d’azienda o d’intere attività. Hai voglia a magnificare o stigmatizzare il volume di denaro che si muove nel mercato delle IT e nelle (mai definitivamente esplorate) frontiere del web. Ma nella zona bassa delle pagine dell’economia che discettano sulla congruità o meno della cifra pagata, troviamo notizie molto più illuminanti circa lo stato reale delle cose. Sembra, infatti, che Mark Zuckerberg, fondatore e padrone di Facebook (e di tutte le informazioni che alcuni milioni di persone gli hanno gratuitamente fornito e che ne costituiscono il patrimonio stratosferico) abbia organizzato una campagna di discredito contro Google, allo scopo di mettere in cattiva luce la società di Mountan Wiew.

Usa Today e The Daily Beast hanno prima scoperto e poi sputtanato l’operazione che, rimbalzata in meno che non si dica in Rete, ha assunto un carattere di boomerang per Zuckerberg. In sostanza, l’inchiesta giornalistica ha scoperto che i manager di Facebook hanno commisionato alla Burson and Marsteller, nota società di pubbliche relazioni di fama internazionale specializzata nella comunicazione (ha curato, tra le altre, la campagna elettorale di Hillary Clinton), un’offensiva sui media e tra i blogger più autorevoli che segnalasse e amplificasse i problemi relativi alla tutela della privacy su Google. Non che Google sia una confraternita d'imprenditori specchiati, figuriamoci, ma che Facebook accusi di scarsa tutela della privacy é divertente, prima che paradossale.

La dinamica racconta abbastanza chiaramente obiettivi, finalità e cultura ad essi relativa nel modello di competition aziendale statunitense (ma non solo). Si cerca di colpire la concorrenza e, per farlo, s’incarica una società esterna ritenendo che, proprio perché in outsourcing, il lavoro sporco difficilmente potrà essere imputato alla società. Nella peggiore delle ipotesi, si pensa, sarà evidenziata un’opera certamente persecutoria, ma frutto esclusivo della società ingagiata alla bisogna: non sarà certo il mandante a venire fuori. Niente di più sbagliato, anzi: niente di più stupido.

Perché é davvero stupido pensare che nel mondo della comunicazione globale qualcosa possa rimanere segreto ed è davvero stravagante che proprio uno dei gruppi che devono la loro fama e i loro miliardi alla circolazione orizzontale e poco controllata di dati sensibili, immagini, come per incanto, di poter tenere segrete le operazioni segrete.

Che Facebook sia l’invenzione geniale di un fanciullo cialtrone è cosa risaputa. Che la libera competizione nel mercato capitalista sia fondata sulla libera quanto legittima concorrenza è invece una bubbola consolidata. La competizione è una cosa seria, certo, ma ci sono modi diversi di farla. Quello di migliorare l’offerta dei propri prodotti, arricchendoli d’innovazione tecnologica è un modo; quello di limitarsi a gettare fango sulla concorrenza, senza economia di risorse e tempo, è un altro modo.

Che Facebook sia l’invenzione geniale di un fanciullo cialtrone è cosa risaputa. Che la libera competizione nel mercato capitalista sia fondata sulla libera quanto legittima concorrenza è invece una bubbola consolidata. La competizione è una cosa seria, certo, ma ci sono modi diversi di farla. Quello di migliorare l’offerta dei propri prodotti, arricchendoli d’innovazione tecnologica è un modo; quello di limitarsi a gettare fango sulla concorrenza, senza economia di risorse e tempo, è un altro modo.

Vero è che tra il social network e il motore di ricerca - in principio destinati a funzioni diverse e, quindi, a non sovrapporsi nell’acquisizione del target - la guerra pubblicitaria è totale. Ma è una guerra che appare priva di senso, dal momento che nessuna delle due potrà mai competere sul terreno dell’altra. Google, del resto, ha visto scarsi risultati nel proporre il suo modello di social network (social circle).

Ma le incursioni di Montan Wiew nella telefonia, nelle news e, appunto, nel mondo dei social network, hanno evidentemente causato qualche mal di pancia a Facebook. Le due società hanno comunque un elemento in comune: la raccolta di centinaia di milioni di nomi di utenti con annesse le loro relazioni, i loro gusti, le loro propensioni al consumo, le loro idee politiche, culturali e religiose, le loro preferenze sessuali e le loro inclinazioni private in generale.

L’invenzione dei social network, in fondo, si basa su questo: sulla nostra certezza di essere soli e sul contemporaneo rifiuto di accettarlo, barando consapevolmente in un gioco dove le amicizie, spesso, sono solo virtuali. Come si trattasse di un portafoglio-clienti per un venditore, il numero degli “amici” diventa, in un gioco ipocrita, quintessenza del valore di chi li ha. E’ un trucco di cui siamo coscienti ma del quale ormai sembra di non poter fare a meno se non ci si vuole sentire out.

Paradossalmente, proprio nella società nella quale si comunica di più, si è meno informati; proprio nella Rete, paradigma per eccellenza della comunicazione orizzontale a portata di tutti, ci si sente più soli. Si sostituisce la nostra vita, intesa anche come luogo della socialità condivisa, con uno schermo.

La più grande banca dati del pianeta è il business più florido per scegliere tipologia, luoghi e risposte ai bisogni del consumatore per i prodotti e i servizi commerciali ai quattro angoli del pianeta. Il più grande esperimento (riuscito) di profilazione marketing del mondo. Le nostre ansie e le nostre paure, i nostri sogni e la nostra solitudine, persino i nostri successi e i nostri fallimenti umani diventano prodotti di marketing. Tutta merce dal valore altissimo nel mercato internazionale della raccolta dati, che rende le nostre vite trasparenti e le loro casseforti impenetrabili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di mazzetta

di mazzetta

Si avvicina la commercializzazione di un simpatico programmino per i cellulari intelligenti, quegli smartphone che ormai sono a tutti gli effetti dei computer portatili e che ora acquistano un nuovo superpotere. Il programmino fa una cosa molto semplice da comprendere: prende il volto di una persona che voi avete inquadrato con il telefonino e l'associa a un nome e cognome; l'ambizione del programma è che sia quella che corrisponde proprio a quel volto. Come faccia è altrettanto semplice da spiegare, almeno a grandi linee, visto che non fa altro che confrontare quel volto con le foto presenti in rete e indicizzate dai motori di ricerca, incrociandoli con i dati che trova in rete per giungere al risultato.

Niente di più di quello che fanno già i programmi simili con i monumenti, è la famosa “realtà aumentata”; solo che invece della scritta che dice che quello davanti al telefonino è San Pietro, apparirà quella con il nome della persona inquadrata e un link alle sue informazioni, già radunate e organizzate.

Si tratta sicuramente di un'innovazione che apre scenari inquietanti, anche se non mancheranno i tantissimi che ne saranno comunque sedotti e ne favoriranno l'adozione e la diffusione. Certo, nella mente di un adolescente è bellissimo pensare di inquadrare una ragazza desiderata e di ottenere seduta stante molte informazioni sul suo conto, ma appena si considera la questione dal punto di vista della ragazza, già le cose cambiano di molto.

E non solo per la ragazza: l'abilità di connettere dati sensibili senza nessuno sforzo può essere utilizzata in molti modi inquietanti, a cominciare dalla schedatura di membri delle forze dell'ordine, alla ricostruzione dell'identità e della situazione familiare di persone addette a compiti delicati (si pensi solo alle guardie giurate) per i fini delittuosi più vari. Una pacchia per i truffatori, che potranno accostare le vittime fingendo di riconoscerle e magari spacciandosi a colpo sicuro per vecchi compagni di scuola, fingere di ricordarne gli hobby o le passioni e chissà che altro.

Ma anche le conversazioni compromettenti origliate al bar potranno essere valorizzate dall'identità degli autori; l'unico limite è la fantasia, inciampare goffamente e vedere dopo pochi minuti il video dell'incidente su YouTube con il proprio nome e cognome diventerà una cosa normale anche se succede per strada alla presenza di sconosciuti.

Uno strumento potente, che non potrà mancare di trovare numerose applicazioni commerciali. Già oggi, entrando in molti negozi, un cartello vi avverte che siete ripresi da una telecamera; domani la stessa telecamera potrà trasmettere al terminale del negoziante la vostra identità, i siti che frequentate, le vostre preferenze, gli acquisti fatti in passato e persino le vostre opinioni politiche o per che squadra tenete. Una pacchia per i venditori, molto meno per i clienti e per quelli sui quali sarà usato il programmino, che si troveranno ad andare in giro esibendo inevitabilmente la chiave d'accesso al tesoro delle loro informazioni personali, a meno di non coprirsi la faccia.

Uno strumento potente, che non potrà mancare di trovare numerose applicazioni commerciali. Già oggi, entrando in molti negozi, un cartello vi avverte che siete ripresi da una telecamera; domani la stessa telecamera potrà trasmettere al terminale del negoziante la vostra identità, i siti che frequentate, le vostre preferenze, gli acquisti fatti in passato e persino le vostre opinioni politiche o per che squadra tenete. Una pacchia per i venditori, molto meno per i clienti e per quelli sui quali sarà usato il programmino, che si troveranno ad andare in giro esibendo inevitabilmente la chiave d'accesso al tesoro delle loro informazioni personali, a meno di non coprirsi la faccia.

Per ora, chi non ha immagini del suo volto in rete non dovrebbe temere nulla. Ma basta la foto di una festa, di una cena di lavoro, di un convegno, la foto nel profilo di un account, su Flickr o su qualsiasi pagina indicizzata dai motori di ricerca e il danno è fatto. Senza considerare che le attività commerciali avranno davvero pochi problemi a costruire archivi di nomi e volti per identificare i clienti; archivi d'enorme valore, sicuramente autorizzati a margine dei cavilli di una tessera-fedeltà. Basta che i supermercati vendano le facce dei propri clienti per ritrovarsi in un attimo con tutta la popolazione schedata da privati assetati di profitti e scambiata tra mercanti d'informazioni all'ingrosso

La fantascienza ci ha preparati a strumenti del genere, ma curiosamente gli autori li hanno sempre messi nelle mani delle forze dell'ordine, che se ne servivano per controllare l'identità delle persone fermate. Il prossimo futuro, invece, ci dice che strumenti del genere saranno nelle mani di chiunque e potranno fare molto di più, fornendo a chi li utilizza molte più informazioni. Altro che privacy, viene da chiedersi cosa rimarrà della privacy, o del diritto alla riservatezza. Forse si perderà anche il ricordo del termine.

Quella che ci aspetta è un'innovazione che rischia di modificare pesantemente i rapporti tra le persone, perché è un po' come essere costretti a girare tutti con un cartello con nome, cognome e un sacco di altre informazioni sul petto. Facile credere che a molti questa novità non piacerà, ma è altrettanto facile prevedere che quasi tutti la useranno estesamente senza grossi rimorsi accelerando la sua adozione e il perfezionamento delle macchine e delle istruzioni necessarie al loro funzionamento.

Non ci sarà un Grande Fratello a vegliare su di noi, ciascuno di noi potrà diventare il grande o piccolo fratello di chi vuole in qualsiasi momento, anche se ci saranno sempre fratelli più grossi o più fratelli di altri, e davvero non è facile immaginare ora quali effetti potrà avere sulla società del prossimo futuro una novità del genere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Una processione di dame e cavalieri quella che dalle 9.30 del mattino ha sfilato nell’abbazia di Westminster. I cappelli e le bombette, colorati e carichi di decorazioni tradizionali e glamour, sono la nota di colore, il vezzo più divertente nelle scurissime e acute volte dell’abbazia. Gli invitati sono 1.900 e 8.000 i giornalisti attaccati alla cronaca di questo giorno. Londra freme, le famiglie sono in piazza con la bandiera dipinta sul volto dei propri figli. La folla delle persone comuni ricorda il giorno delle nozze lontanissime di Carlo e Diana, o quello del passaggio del feretro della giovane Lady D.: un tappeto festante di bandierine per questo immancabile appuntamento.

Il premier Cameron ha deciso di concedere agli inglesi un giorno di festa nazionale e il matrimonio dei rampolli, in barba a ogni incredulità e polemica, diventa un evento tutto nazional-popolare. Del resto l’adorazione per la regina, la venerazione della monarchia è inscritta nella genetica inglese e non confligge affatto con quei principi di vita democratica e di autentico liberalismo che hanno fatto grande la storia dell’Inghilterra.

Difficile da capire per chi viene da storie repubblicane. Ma questo è il ritratto dell’Inghilterra che aspetta le nozze dell’erede al trono e della ragazza comune che i rotocalchi hanno descritto come la contemporanea Cenerentola, perché proveniente da una ricca famiglia borghese, sprovvista di sangue blu, ma con milioni di sterline in tasca.

Il matrimonio è stato tutto, finora, tranne che un evento romantico. Un affare da milioni di euro, un giro impressionante e tutto turistico di gadget e souvenir da cui guadagnerà anche la famiglia della sposa. La cerimonia sarebbe costata tra i 320.000 e gli 800.000 dollari. 67.000 dollari solo per l’accoglienza e l’alloggio in hotel degli invitati. Cifre astronomiche anche per l’abito di Kate Middleton.

Non c’è traccia di quelle nozze semplici che i due ragazzi avevano annunciato e dalle casse dello Stato saranno presi almeno 20 milioni di sterline (costa tanto la colazione per 600 persone offerta dalla regina e il rinfresco offerto da Carlo): una mossa difficile da digerire in un clima di tagli e di austerity.

Non c’è traccia di quelle nozze semplici che i due ragazzi avevano annunciato e dalle casse dello Stato saranno presi almeno 20 milioni di sterline (costa tanto la colazione per 600 persone offerta dalla regina e il rinfresco offerto da Carlo): una mossa difficile da digerire in un clima di tagli e di austerity.

Ma il matrimonio è diventato in questo modo la favola che tutti volevano, a partire da Kate, che non ha rinunciato a lussi e sfarzi. I due rampolli, figli di un privilegio immeritato, caduto dal cielo per Kate e dalla discendenza per William, coronano il sogno d’amore di un fidanzamento non privo di gossip, riscattandolo da tutta quella normale semplicità che per molto tempo hanno rivendicato.

Nei giorni precedenti al wedding day, le copertine si sono accanite alla ricerca di somiglianze con l’amata Diana. Ed è proprio lei l’assenza che si fa sentire, che riempie lo sguardo di tutti e ogni passaggio della cerimonia. La principessa triste, la mamma di William ed Herry, è stata ancora una volta la protagonista invisibile dei ricordi e delle cronache. Insuperabile nel carisma e nel fascino malinconico del viso, che sembrava imbrigliato e sofferente già in quel lontano giorno delle nozze con Carlo.

Kate, elegante e composta, sembra essere più a suo agio e più pronta alla ritualità della corte. Emozionata, quasi priva di affettuosità, irrigidita nella magrissima ed elegante silhouette, per conquistare il cuore degli inglesi le servirà molto di più che attenzione e cura nel look “semplice” su cui dimostra tanta accortezza. La borghese, senza sangue blu, non stona di una virgola nella scenografia e quell’anello di Lady D, unico risparmio di tutta la cerimonia, che William le ha donato in un atto simbolico di grande trasporto emotivo, non farà di Kate, non immediatamente almeno, una sostituta della principessa Diana.

Anche se farebbe un gran comodo alla regina che con questa fanciulla dalle umili origini, sovrapposta dalla stampa all’icona di Lady D, ha la sua unica chance di rimediare al discredito e alle ombre che la storia di Diana e la sua tragica fine hanno lasciato sulla famiglia reale. La tanta, tantissima gente comune che oggi circonda le nozze del secolo è la testimonianza che l’amore per i reali non è affatto spento, ne è mai stato una vuota formalità da riporre in archivio.

Anche se farebbe un gran comodo alla regina che con questa fanciulla dalle umili origini, sovrapposta dalla stampa all’icona di Lady D, ha la sua unica chance di rimediare al discredito e alle ombre che la storia di Diana e la sua tragica fine hanno lasciato sulla famiglia reale. La tanta, tantissima gente comune che oggi circonda le nozze del secolo è la testimonianza che l’amore per i reali non è affatto spento, ne è mai stato una vuota formalità da riporre in archivio.

I due giovani sposi pare abbiano deciso di andare a vivere in un’isoletta del Galles, vicino alla base militare in cui presta servizio William. Non sarà quindi Buckingham Palace e neanche il Castello di Windsor la loro prima dimora. Prima o poi le porte di una residenza reale si apriranno, soprattutto in vista di pargoli, e per Kate inizierà la difficile mediazione tra la semplicità rivendicata (forse troppo) di una ex ragazza comune e le regole della regina Elisabetta.

Le indiscrezioni sul contratto prematrimoniale non lasciano presagire nulla di buono. Sembra infatti che in caso di rottura la povera Kate sarà messa nelle condizioni di non poter far nulla di quello che Diana fece, guadagnandosi l’amore popolare e rivelando qualche segreto di Palazzo di troppo. Kate, la protagonista di questa favola, rimarrebbe infatti, proprio come Cenerentola, in una bella zucca che fu carrozza solo dentro al sogno. Perché questo è quello che ha vissuto Londra, fuori dal tempo e forse da ogni logica comprensione.

La favola, che sembra uscita da un libro di storia, è andata come doveva andare. Solo una persona avrebbe potuto rompere l’incantesimo e restituire alle nozze una traccia di umana modernità e qualche gustoso imbarazzo alla regina. Ma Diana non c’è più e l’anello che fu suo, immortalato al dito di Kate nei chili di foto patinate, non può offendere nessuno. Nemmeno Elisabetta che è la vera regina Vittoria di questa favola.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Dal Giugno 2010, Apple ha aggiunto una nuova, apparentemente insignificante clausola alle direttive per la protezione dei dati dei suoi prodotti. Oltre a riconoscersi il diritto di salvare informazioni precise “sui luoghi in cui si trovano i propri computer o apparecchi in tempo reale”, il gruppo informatico si concede anche la facoltà di utilizzare anonimamente i dati in questione e di trasmetterli ad altri.

A rendere noto il volume effettivo dei dati raccolti da Apple e la gravità della situazione ci hanno pensato Alasdair Allan e Pete Warden, due informatici inglesi che hanno dimostrato la facilità con cui chiunque può accedere a tali informazioni, salvate senza l’autorizzazione consapevole dell’individuo e che dovrebbero, teoricamente, appartenere alla sua memoria.

Durante la recente conferenza Where 2.0, tenutasi a santa Clara, negli Stati Uniti, Allan e Warden hanno dimostrato che, dall’acquisto, iPhone registra regolarmente nelle sue cartelle ogni singolo spostamento del proprietario e, durante la cosiddetta “sincronizzazione” tramite iTunes, passa le informazioni al computer collegato, dove vengono registrate per la seconda volta senza protezione alcuna. Da questo momento in poi, le informazioni su tutti gli spostamenti di iPhone (e rispettivo proprietario) sono accessibili a chiunque utilizzi il computer e conosca un minimo di web 2.0, il mondo dei software scaricabili dalla rete.

Perché per tracciare il profilo completo degli spostamenti di un iPhone servono delle conoscenze informatiche di base, ma non serve certo essere degli hacker. Allan e Warden, i due informatici inglesi in questione, hanno sviluppato un software in grado di tracciare in pochi minuti i movimenti di un qualsiasi apparecchio iPhone o iPad con tanto di indicazione di periodo di permanenza.

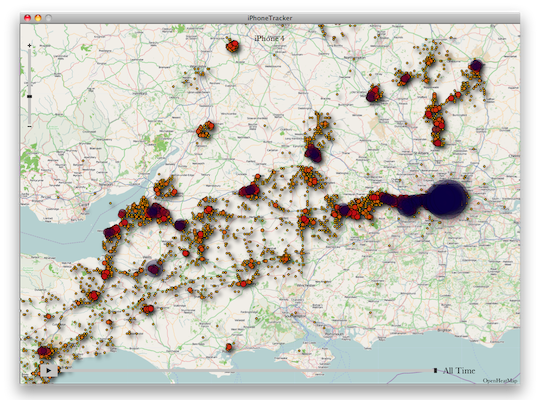

Il programma si chiama iPhone Tracker ed è una soluzione open source disponibile sul sito dei ricercatori: l’utente vede su una cartina i propri spostamenti indicati graficamente con colori e grandezza diversi secondo la durata del soggiorno. Una sorta di grafico colorato che rappresenta attraverso informazioni quali latitudine, longitudine, data e orario la vita e i viaggi di un essere umano.

Il programma si chiama iPhone Tracker ed è una soluzione open source disponibile sul sito dei ricercatori: l’utente vede su una cartina i propri spostamenti indicati graficamente con colori e grandezza diversi secondo la durata del soggiorno. Una sorta di grafico colorato che rappresenta attraverso informazioni quali latitudine, longitudine, data e orario la vita e i viaggi di un essere umano.

La mole di informazioni salvate è immensa e non è ancora chiaro in che misura Apple ne entri in possesso e, soprattutto, che uso ne faccia. Il salvataggio dei profili di spostamento è cominciato l’estate scorsa con l’immissione sul mercato dell’apparecchio Apple iOS 4 e la simultanea introduzione della piccola clausola tra le condizioni di contratto, che dimostrano una consapevolezza alquanto sospetta da parte dell’azienda informatica; indicazioni precedenti questa data non sembrano essere disponibili.

Secondo Warden e Allen, Apple potrebbe salvare i dati in vista di un nuovo servizio futuro per cui potrebbe essere utile conoscere gli spostamenti degli utenti. Probabilmente Apple li salva in maniera anonima, ha aggiunto Warren, che, tra l’altro, è un ex-sviluppatore della Apple stessa licenziatosi per dare vita alla propria firma.

Apple, da parte sua, non si è ancora espressa al riguardo e ogni interpretazione, per il momento, è solo supposizione. È noto che l’azienda statunitense, già dal 2008, salva automaticamente i segnali internet (w-lan etc.) nelle vicinanze di milioni di cellulari iPhone per migliorare le prestazioni e la localizzazione degli apparecchi in mancanza di segnale gps, il salvataggio dei dati al fine di “migliorare le potenzialità” non sarebbe quindi una novità. Che gli utenti siano disposti a concedere anche i propri spostamenti, invece, è tutto da vedere.

Oltre a stuzzicare i valori di parti politiche e garanti della privacy, la “geolocalizzazione” dei dispositivi Apple imbarazza milioni di singoli utenti e s’introduce in una dibattito molto più ampio. Il salvataggio dei dati da parte degli apparecchi elettronici mette in discussione la sovranità spirituale dell’essere umano rispetto a se stesso. A mano a mano, la tecnologia s’impossessa di fette sempre più ampie dell’esistenza quotidiana degli individui e non è ancora chiaro quale sarà la dirittura d’arrivo, perché sono proprio le impersonali aziende informatiche ad avere il potere di spostare il limite accettato senza chiedere conto a nessuno.

Oltre a stuzzicare i valori di parti politiche e garanti della privacy, la “geolocalizzazione” dei dispositivi Apple imbarazza milioni di singoli utenti e s’introduce in una dibattito molto più ampio. Il salvataggio dei dati da parte degli apparecchi elettronici mette in discussione la sovranità spirituale dell’essere umano rispetto a se stesso. A mano a mano, la tecnologia s’impossessa di fette sempre più ampie dell’esistenza quotidiana degli individui e non è ancora chiaro quale sarà la dirittura d’arrivo, perché sono proprio le impersonali aziende informatiche ad avere il potere di spostare il limite accettato senza chiedere conto a nessuno.

Informazioni che dovrebbero essere patrimonio spirituale dell’individuo entrano senza autorizzazione a far parte di banche dati più o meno anonime, fino a creare una sorta di sub universo virtuale inquietante di cui nessuno conosce la vera entità. E, piano piano, quelle che Marcel Proust chiamava le “mémoires du cœur” scompaiono, per lasciare il posto a una comune memoria virtuale parallela che, se esasperata, potrebbe arrivare a seccare fantasia e ricordi. E arriveremo al punto in cui ciò che non compare in un motore di ricerca, non esiste.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

E’ cosa arcinota, perfino banale: a chi abbia un’idea eccellente e capacità di svilupparla è sufficiente un computer collegato alla Rete delle Reti per ottenere successo, denaro e fama: si pensi alla fulgida carriera di un Mark Zuckemberg, trasformatosi in poco più di un lustro da nerd brufoloso a guru multimiliardario. Ecco che ora si presenta un’evoluzione interessante quanto inattesa, in un mondo assuefatto ai miracoli della net-economy: oggi in Rete è persino possibile convertire in veri oggetti fisici, in cose reali insomma, i sogni di imprenditori visionari e squattrinati. Il tutto grazie a Kickstarter, una start-up newyorkese, che si presenta come “la più grande piattaforma di finanziamento al mondo per i progetti creativi”.

Come dice al New York Times uno dei suoi fondatori, Yancey Strickler, almeno all’inizio Kickstarter aveva come obiettivo quello di rendere possibili progetti unici di tipo artistico (la registrazione di un disco o la produzione di un documentario); nulla però impediva che la piattaforma venisse impiegata per facilitare la nascita di strutture relativamente stabili come aziende produttrici di beni fisici, cosa che è puntualmente avvenuta.

L’aspetto veramente rivoluzionario qui è nel fatto che Kickstarter non aiuta i creativi a cercare azionisti o finanziatori; si potrebbe in effetti sostenere che il network si propone di trasformare in flusso monetario il collegamento logico tra cliente / fruitore / spettatore potenziali e prodotto / servizio / opera artistica potenziali. A chi l’ha concepita, insomma, non interessava che la piattaforma generasse “attori” che per loro stessa natura influiscono sulla struttura patrimoniale dell’impresa produttrice, quali azionisti o finanziatori. Essi, infatti, a fronte del proprio impegno finanziario, acquisiscono quote di proprietà o caricano l’impresa di debito finanziario: per Kickstarter è importante, al contrario, assicurarsi che le idee dei creativi rimangano totalmente di loro proprietà.

Il meccanismo di finanziamento è simile a quello utilizzato dai siti di social buying come Groupon: ai creativi viene concesso uno spazio per poter presentare il loro progetto. A quel punto gli iscritti alla piattaforma hanno la possibilità di impegnare del denaro per acquistare il prodotto / servizio / opera d’arte. Se entro un certo periodo di tempo prefissato il progetto riesce a raccogliere o superare la somma necessaria a realizzarlo, esso è “validato”: a quel punto chi ha impegnato una somma la è obbligato a versarla, mentre chi deve realizzare il prodotto / servizio / opera dovrà cominciare a lavorare per trasformarli in realtà. Se invece il progetto non si rivela sufficientemente interessante da guadagnarsi crediti sufficienti dal proprio mercato potenziale, tutti sono liberi da impegni, tanto chi si era dichiarato disponibile a pagare il potenziale prodotto dell’ingegno, quanto chi avrebbe dovuto realizzarlo (è il cosiddetto “finanziamento tutto-o-niente”). Si tratta di un modo geniale di testare idee o fare vendite condizionali praticamente senza rischio.

Il New York Times cita alcuni esempi di progetti andati a buon fine, ovvero di idee che, grazie al supporto dei potenziali clienti iscritti a Kickstarter, sono diventati prodotti: i "Coffee Joulies", degli oggettini di metallo a forma di chicco di caffé che, una volta immersi in una tazza di caffè all’americana, dapprima lo raffreddano consentendo di berlo senza scottarsi, e poi rilasciano il calore accumulato in modo da mantenere la bevanda a temperatura costante; il "Tik Tok", una specie di cinturino da orologio... senza orologio, al centro del quale può essere collocato un iPod Nano ultimo tipo, un accessorio molto utile per chi va a correre; il "Glif", supporto per iPhone che consente di servirsene senza usare le mani; e "The Cosmonaut", un pennarello a punta di gomma per scrivere sull’ iPad.

Il New York Times cita alcuni esempi di progetti andati a buon fine, ovvero di idee che, grazie al supporto dei potenziali clienti iscritti a Kickstarter, sono diventati prodotti: i "Coffee Joulies", degli oggettini di metallo a forma di chicco di caffé che, una volta immersi in una tazza di caffè all’americana, dapprima lo raffreddano consentendo di berlo senza scottarsi, e poi rilasciano il calore accumulato in modo da mantenere la bevanda a temperatura costante; il "Tik Tok", una specie di cinturino da orologio... senza orologio, al centro del quale può essere collocato un iPod Nano ultimo tipo, un accessorio molto utile per chi va a correre; il "Glif", supporto per iPhone che consente di servirsene senza usare le mani; e "The Cosmonaut", un pennarello a punta di gomma per scrivere sull’ iPad.

Si noti incidentalmente che i progetti di maggior successo sono complementi ai prodotti Apple. Non si può che dare atto a Steve Jobs di aver rivoluzionato due semplici attività, come sentire la musica e usare il telefonino, al punto da produrre nuovi comportamenti sociali e da generare una serie di nuovi “bisogni”, solo qualche anno fa nemmeno ipotizzabili. Eppure è deludente pensare che uno strumento tanto potente come Kickstarter venga impiegato principalmente per realizzare gadget superflui e che non sarebbero esistiti se non vi fosse stata una grande impresa globale.

Nota il New York Times come il successo di Kickstarter sia dovuto, oltre che al genio di chi l’ha ideato, a dei nuovi bisogni psicologici tipici degli Stati Uniti post-crisi: stabilire una connessione più stretta tra chi produce e chi consuma e capire da dove proviene ciò che si compra. Certo, si può sorridere di una società talmente adusa al superfluo da decretare il successo commerciale di uno strano gadget che raffredda il caffè e poi lo riscalda; poiché però i produttori hanno deciso di commissionare la produzione dei "Coffee Joulies" ad un’azienda in crisi dello Stato del New York, che spera così di risalire la china che la ha condotta a ridurre la sua forza lavoro da 160 a 15 dipendenti, non si può negare che questo nuovo modo produrre prescindendo dal grande capitale e prestando maggior attenzione a come si produce possa avere effetti molto benefici sulla società.