- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Nel giorno in cui la madre di Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa dal fidanzatino e bruciata ancora viva, dal balcone di casa grida il proprio dolore, la Camera dei Deputati ascolta, tra troppi banchi vuoti, la relazione di Mara Carfagna, l'ex ministro delle Pari opportunità, sul ddl della Convenzione di Istanbul, il trattato del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia a Strasburgo nel settembre scorso.

Si complimenta con la relatrice la Presidente, Laura Boldrini, e si rammarica dei troppi scranni deserti. La polemica si accende subito però con le parole via Facebook della deputata Cinque Stelle, Ruocco, che infiamma gli animi accusando l’ex ministro di non essere un interlocutore credibile sui temi della tutela del corpo femminile e della non strumentalizzazione svilente da parte dei media. Perché anche di questo ha parlato la Carfagna, andando proprio a caccia di critiche e ilarità, viene da pensare, come infatti accaduto nel dibattito scatenato dalla deputata Ruocco.

La difesa non si è fatta attendere e l’ex Ministro ha risposto denunciando le modalità aggressive e preconcette di attacchi che sono, a suo avviso, figli di una cultura sessista e maschio-dominante, come a dire che le donne parlano un’altra lingua. Ora, se è vero che l’attacco Cinque Stelle nel contesto di una relazione cosi importante può esser stato fuori luogo - il che è in linea con la modalità piazzaiola dei grillini - ben buffo è che la Carfagna respinga al mittente il dileggio parlando di preconcetti.

Non è un preconcetto, ma un fatto, che la Mara nazionale facesse la valletta in bikini, abbia fatto calendari svestita utilizzando il suo corpo per conquistare notorietà e incamerando a dovere tutti i canoni che vogliono le donne in una posizione estetico-sessista a servizio del piacere dei maschi. L’evoluzione politica dell’ex velina che ne è seguita, inoltre, e che l’ha vista arrivare a tutta velocità da deputata a ministro, non è stata proprio quella tradizionale di chi ha mangiato pane e politica nei comitati, nelle piazze, sul territorio e tantomeno priva di dubbi e misteri visto che il mentore della novella Mara non era un capo di partito come un altro, ma l’uomo al centro degli scandali del sesso e delle discutibili procedure di allocazione professionale di avvenenti ragazzine. Insomma la storia dei riscatti personali e delle evoluzioni solitamente è fatta di altro. E non é un caso che, da ministro delle Pari opportunità e da esponente di rilievo del PDL, non si ricorda una sola parola di condanna della Carfagna in relazione ai riti delle "cene eleganti" del suo capo, alle sue battute da osteria e ai suoi comportamenti sessisti e volgari. L’urgenza però di intervenire sul fenomeno che vede le donne italiane vittime, con numeri da capogiro, della violenza dei maschi, soprattutto in famiglia, esige in ogni caso un impegno istituzionale totale in cui non c’è spazio né tempo per mettere al centro la storia della Carfagna. Non soltanto perché davvero non importa un caso personale ampiamente dibattuto e forse già archiviato, ma perché diventa l’ennesimo pretesto perché le donne parlino tra di loro o contro altre donne impedendo di vedere da quale parte della società siedono i veri protagonisti di questo triste fenomeno. Grave, quindi, che la Camera fosse quasi vuota.

L’urgenza però di intervenire sul fenomeno che vede le donne italiane vittime, con numeri da capogiro, della violenza dei maschi, soprattutto in famiglia, esige in ogni caso un impegno istituzionale totale in cui non c’è spazio né tempo per mettere al centro la storia della Carfagna. Non soltanto perché davvero non importa un caso personale ampiamente dibattuto e forse già archiviato, ma perché diventa l’ennesimo pretesto perché le donne parlino tra di loro o contro altre donne impedendo di vedere da quale parte della società siedono i veri protagonisti di questo triste fenomeno. Grave, quindi, che la Camera fosse quasi vuota.

La questione, aldilà del pregevole strumento normativo della Convenzione di Instabul, deve uscire fuori dal gineceo e diventare principalmente patrimonio degli uomini. Da quelli di Stato, ai padri, ai mariti, ai figli. Sono loro i protagonisti di una società maschile che uccide per cultura più che per natura.

Vorremmo fosse dedicata a loro la nuova pubblicità progresso. Non una, come quella lanciata dalla Carfagna contro l’omofobia, in cui non importava il sesso (discutibile peraltro), ma una nuova in cui il sesso e la differenza biologica siano rimessi al centro e compresi nell’assoluta disparità che non è diseguaglianza. A questo dovrebbe tendere l’evoluzione culturale di una società legata ancora ad arcaismi d’ignoranza e a parametri di forza. Intanto riconoscersi per quello che si è.

La legge e la mano dura delle forze dell’ordine (fronte su cui gravano altrettanti gravi lacune) dovranno poi diventare lo strumento indispensabile e parallelo per arginare la mattanza. La cronaca ci racconta di pene scontate, di centri anti-violenza senza fondi, di un 60% delle donne uccise tra coloro che denunciano perché non protette abbastanza.

L’emergenza che vivono le donne italiane ha bisogno di teste all’altezza e di esempi, di paradigmi. Sarà questo a fare la differenza, quella che tornerà a rappresentare un valore e un modello di pensiero per mano, questo certamente, non di dilettanti esperte di genere a seconda dei casi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Silvia Mari

di Silvia Mari

A Bologna vince, con un epilogo che assomiglia un po’ a quello di Pirro almeno nei numeri di partecipazione, la scuola pubblica: questo l’esito del quesito referendario dello scorso 26 maggio. La proposta di rimettere la parola ai cittadini sulla destinazione dei fondi pubblici per le scuole private era stata fortemente voluta dal “Comitato articolo 33”, sostenuto da Cinque Stelle e Sel in opposizione alla santa alleanza tra Pd e cattolici.

La partecipazione al voto è stata scarsa, con sonora sconfitta quindi dei partiti che non sono riusciti a rendere sentito il voto, trattandosi in effetti solo di un’espressione consultiva. Unico giudice poco severo sulla scarsa affluenza (28,71%) è Romano Prodi, che di questo sistema di condivisione pubblico-privato ne è stato propositore ai tempi dell’Ulivo.

Il caso nasceva dai soldi che ogni anno partono dalle casse comunali per le scuole materne private, ma certamente il tema politico sotteso al referendum voleva essere più esteso e su questo terreno di massimi sistemi la sciagurata presa di posizione del PD è un’utile lente per valutare lo stato di salute di tutto il partito, anche sul piano nazionale aldilà di chi ora frettolosamente plaude alla sua rinascita solo perché al primo turno nella Capitale il fiacco Marino supera il disastro Alemanno.

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha messo in campo tutte le forze del partito per convincere i cittadini a votare l’opzione B, che voleva pervicacemente l’integrazione di pubblico-privato a carico delle tasche dei contribuenti, stringendo la mano a Curia e Pdl.

Seppure nel flop dell’affluenza ha vinto invece l’opzione A che, Costituzione alla mano, crede che i soldi pubblici debbano andare solo ed esclusivamente alle scuole di Stato e che le altre, come vuole il più classico sistema liberale, non i soviet, debbano vivere di rette e di fondi privati.

Se il Partito Democratico riesce ad imitare così bene i finti liberali del Pdl che vogliono il privato sulle spalle del pubblico è evidente che non soltanto è cessata la fine di una tradizione di sinistra che nell’istruzione e nella sanità non può ammettere sconti al diritto per censo, ma anche ogni possibilità di diventare, magari fosse, liberali sul serio. Né l’uno, né l’altro quindi in nome di una rete di interessi con le lobby cattoliche che disonora un po’ tutti. Vale la pena ricordare che 25 delle 27 scuole private materne convenzionate sono quelle di sacerdoti e suore.

La vera vittoria di Bologna, alla resa dei conti e chiusi i seggi del voto, è fatta di due momenti. Il primo è quello di aver scelto di interrogare direttamente i cittadini, restituendo alla loro voce l’adesione e il parere su un diritto costituzionale fondamentale quale quello dell’istruzione. Il secondo è quello che sancisce ufficialmente la fine di un partito che voleva essere di sinistra, ma che è slittato terribilmente al centro, non da oggi e non su questioni di contorno. I cittadini, gli elettori storici lasciati per strada dall’investitura ufficiale della “sinistra compatibile” continuano, come l’esito del voto conferma al netto della disaffezione di chi non ha votato perché non toccato direttamente dal problema, ad esprimere la sopravvivenza di una cultura che su alcuni diritti fondamentali non accetta desistenze né inquinamenti di pensiero.

I cittadini, gli elettori storici lasciati per strada dall’investitura ufficiale della “sinistra compatibile” continuano, come l’esito del voto conferma al netto della disaffezione di chi non ha votato perché non toccato direttamente dal problema, ad esprimere la sopravvivenza di una cultura che su alcuni diritti fondamentali non accetta desistenze né inquinamenti di pensiero.

Il referendum di Bologna non è utile solo a ribadire che sui diritti fondamentali non ci possono essere contiguità di convenienza tra sistemi di valore diversissimi, né accomodamenti. L’istruzione di un popolo è compito dello Stato e, seppure sono possibili interventi dei privati, essi non possono mai essere finanziati con fondi della collettività che vanno invece indirizzati al sostegno alla scuola pubblica. E un’assurdità che i soldi dei cittadini finanzino scuole che costano, che non sono alla portata di tutti e che hanno obiettivi culturali non pienamente e in toto sovrapponibili a quelli dello Stato. Esattamente come accade tra ospedali pubblici e cattolici o privati in generale.

Forse il voto di Bologna ci dice anche che è un bene che i figli, specialmente negli anni della materna e delle elementari, frequentino le scuole pubbliche per assicurarsi una formazione “neutra” e non orientata e che solo dopo per loro le famiglie scelgano percorsi in istituti privati.

La sinistra democratica italiana, in una rimozione che non può essere perdonata, avallando questo meccanismo per cui il pubblico finanzia il privato ha buttato all’aria quel principio di sussidiarietà che pretende doverosamente il contrario, ovvero che gli abbienti paghino per quei servizi fondamentali di cui tutti hanno diritto, senza distinzione di censo. Questo fa la differenza tra uno Stato giusto e democratico e una aggregazione di interessi particolari. Lo dice Rousseau alla lezione numero uno sulla democrazia. E lo dice il buon senso che la scuola privata destinata ai più abbienti non può essere sul conto di tutti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

La pioggia delle notizie di cronaca lo dice chiaramente: le donne nel nostro Paese sono, molto più spesso di quanto non si sappia, vittime di violenze e abusi di ogni sorta, con dei numeri che, come ha ribadito il Presidente del Senato Aldo Grasso intervenuto alcuni giorni fa all’Audit nazionale sulla violenza di genere, sono quelli di una vera e propria “emergenza sociale”.

C’è un tema culturale alla radice di questo fenomeno, ma c’è anche l’urgenza di provvedimenti che non possono attendere i tempi di una vera e propria rivoluzione culturale. Perché la violenza, bene ricordarlo, affonda le proprie radici nelle relazioni private, nel tessuto della famiglia, nelle pareti di casa e racconta di rapporti uomo-donna non paritetici, di ruoli sociali atavici mai superati, di un ritardo culturale italiano che mina la tentazione, in voga persino tra i leghisti quando parlano di immigrati, di sentirsi modello di civiltà.

Le norme ci sono, ma vanno attuate, ha ribadito Grasso. E forse c’è bisogno anche di misure nuove, aggravanti ad hoc. Occorre mettere in campo azioni di tutela a tappeto per le donne in pericolo, per coloro che denunciano e che poi vengono uccise (circa il 60%). E infine inutile invitare alla denuncia senza stanziare risorse adeguate per le case antiviolenza, come ha ribadito il ministro delle pari opportunità Josefa Idem.

Incoraggiare le donne alla sacrosanta ribellione, alla denuncia dei carnefici non riuscendo però a garantire loro adeguato supporto è come chiedere alle vittime di pagare da sole tutto il prezzo della propria salvezza. Prezzo che per una persona che vive sotto vessazioni fisiche e psicologiche diventa colpa, magari desistenza alla legittima rivendicazione di un diritto. Non serve una lezione di psicologia per comprenderlo. Nascerà una commissione parlamentare sul femminicidio per adeguare l’ordinamento giuridico e fare una ricognizione puntuale delle mancanze e inadempienze che ad oggi hanno portato a morire quelle donne che avevano trovato il coraggio di denunciare.

Nascerà una commissione parlamentare sul femminicidio per adeguare l’ordinamento giuridico e fare una ricognizione puntuale delle mancanze e inadempienze che ad oggi hanno portato a morire quelle donne che avevano trovato il coraggio di denunciare.

Il tema culturale, su cui Grasso è tornato più volte nel suo discorso, è certamente il terreno su cui si dovrà lavorare a lungo e intensamente. Per essere più precisi è agli uomini di questo paese che a partire dalla scuola, prima ancora che dalla famiglia, si dovrà insegnare a conoscere la differenza di genere, che è qualcosa di più e di diverso che ragionare di eguaglianza e di diritti.

L’emergenza sociale vera è quella dei carnefici di sesso maschile. Mariti, padri, compagni che diventano armati alla rottura di una relazione o che ne alimentano la sopravvivenza in un regime di patologico controllo. Quando una ragazza, la bellissima Miss di Caserta, arriva a perdonare da un letto di ospedale il fidanzato che le ha spaccato a calci una milza in nome dell’amore che prova per il suo Antonio ci dice che le donne, anche loro, sono prive di una consapevolezza di genere.

Non importa l’età e la generazione cui appartengono. E che questo è un paese di maschi che nello scorso anno ogni due giorni hanno assassinato una donna. Una fidanzata, una moglie, una ragazza desiderata. Una come Rosaria che il suo Antonio dovrebbe mandarlo in un centro di recupero per violenti (quei pochi che ci sono, ad esempio in Trentino) ed andarsene con una denuncia alle spalle e non con le botte sulla faccia del prossimo episodio. Per dare a se stessa la dignità di essere donna e ad un maschio pericoloso l’unica chanche che ha di salvarsi e imparare ad essere un uomo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Il Ministro dell’integrazione, Cecilie Kyenge, ha annunciato ormai da tempo di voler rivedere il reato di clandestinità e i criteri necessari per acquisire lo stato di cittadini italiani ad oggi negato ai numerosi immigrati regolari che in Italia lavorano, pagano le tasse e sono perfettamente integrati da numerosi anni. Al solo annuncio la Lega Nord ha minacciato battaglia senza nemmeno troppo disturbo di negare la propria xenofobia, manifestata del resto con linguaggio da stadio contro lo stesso Ministro.

Il segretario nazionale Matteo Salvini con i probiviri del Carroccio ha iniziato una raccolta firme per avviare un’interpretazione ancor più restrittiva della legge Bossi-Fini. Difficile intuire cosa di peggio possa produrre la campagna in questione dal titolo “Clandestino è reato”: forse i ceppi ai piedi nei Centri di espulsione che sono già dei lager o magari fucilazioni di stato sui barconi alla deriva. La legge infatti nei riguardi dei clandestini è assurda giuridicamente e mette in campo già misure severe la cui inefficacia è peraltro conclamata, con buona pace dei leghisti. Ma la mancata applicazione delle norme stesse è da attribuire all’inadempienza di mezzi e risorse nelle procedure di controllo, non certo nell’impostazione normativa, che fa dell’Italia un paese in chiusura libera agli stranieri che arrivano.

Certo è che l’Italia non può prescindere dalla propria collocazione geografica che la rende di fatto corridoio dell’Europa (la vera meta di moltissimi immigrati che qui passano senza rimanere a lungo). Né tantomeno da un tempo storico che il fenomeno dell’immigrazione dalle zone disperate del Sud del Mondo non può fare altro che gestirlo, salvo ritrovarsi a costruire norme, balzelli e divieti che oltre che indecenti sarebbero impossibili da applicare fino in fondo, come ampiamente dimostrato (la legge Bossi - Fini nelle sue velleità di azzerare i clandestini, che invece abbiamo ovunque). La Lega nostalgica dell’Europa dei popoli che non esistono più, si agita ancora nell’esprimere rifiuto alla società multirazziale che esiste ormai da un pezzo anche nel loro cortile padano e nelle adorate fabbrichette del triangolo della ricchezza. Un lapsus che significa clandestini no, schiavi si.

Il Ministro parla di cittadinanza secondo Ius Soli, esattamente come è negli Stati Uniti d’America e di un prossimo ddl. Testimonial della campagna istituzionale potrebbe essere proprio l’italianissimo beniamino del calcio: Mario Balotelli, vittima spesso di insulti dagli spalti alle strade di Roma e che si è detto subito disponibilissimo. Il tema, annunciato in tv dal Ministro, intervistata da Lucia Annunziata, arrivò come una sorpresa in mezzo ad un governo che ancora oggi faticosamente riesce a tenersi in piedi sull’ovvio e sull’emergenza, figurarsi quanto inadeguato per la sfida di un dialogo e di una mediazione politicamente cosi elevata e complessa. Governo che ha per Ministro degli Interni il braccio destro di Berlusconi che, ricordiamolo, chiese ai medici di denunciare gli stranieri immigrati dopo, durante o subito dopo averli curati in pronto soccorso. La proposta di rivedere lo status di cittadinanza è legata mani e piedi all’anima di una società diversa in cui si appartiene allo Stato per cui si lavora, cui si pagano le tasse, nelle cui scuole si mandano i figli a studiare e anche ad apprendere una cultura, un modo di vivere e di pensare che mai come nel caso italiano è fatto di contaminazioni culturali, di popoli diversissimi, di fasi storiche incalzanti e sovrapposte.

La proposta di rivedere lo status di cittadinanza è legata mani e piedi all’anima di una società diversa in cui si appartiene allo Stato per cui si lavora, cui si pagano le tasse, nelle cui scuole si mandano i figli a studiare e anche ad apprendere una cultura, un modo di vivere e di pensare che mai come nel caso italiano è fatto di contaminazioni culturali, di popoli diversissimi, di fasi storiche incalzanti e sovrapposte.

Forse sarebbe giusto pensare ad uno ius soli legato anche a questo termometro di crescita e formazione e non solo all’atto di nascita in sé, forse un modo più esaustivo e autenticamente in linea con la società di oggi di sentirsi cittadini di uno Stato che è qualcosa di più che esserlo e basta come per acquisizione meccanica, non mediata da una scelta.

Difficile pensare che questo governo così fragile possa imbarcarsi in una svolta tanto epocale. Più facile continuare a dare il voto a quegli italiani di due generazioni fa che vivono altrove da almeno 100 anni e non hanno più niente da offrire all’Italia se non un voto elargito per affezione ideologica e poco altro.

In ogni caso ad un Ministro che ha scontato sulla propria pelle nera il prezzo dell’insulto e della discriminazione, fin da giovane studentessa di medicina in Italia, va riconosciuto il merito di aver ricordato all’agenda del Palazzo che il tema degli stranieri, il peso del razzismo, l’ingestibilità di quanti sotto clandestinità delinquono, facendo scontare a tutti gli immigrati quest’onta, è la prova di un’inadempienza politica grave “tutta nostra” e di un ritardo che come su tutti gli altri fronti ci rende poveri.

Forse anche nelle tasche, se tutti coloro che non sono ancora cittadini smettessero di pagarci la scuola o la sanità. Forse non solo nelle tasche se la soddisfazione di essere italiani si misura con il gusto di negare diritti a un uomo, a una donna o a un bambino solo perché sono nati, senza chiederlo e forse senza volerlo, da Lampedusa in su.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Silvia Mari

di Silvia Mari

La storia di Angelina Jolie mi raggiunge una mattina, mentre sono seduta alla mia postazione, pronta per iniziare la consueta giornata di lavoro. Sono stupita e sconvolta come se in fondo avessi la sensazione che certi problemi di vita non possano colpire le celebrità e le loro vite fortunate. Un secondo dopo lo stupore provo gioia perché vedo già lo tsunami mediatico che si consuma in queste ore e me ne rallegro perché, pur con tutte le insidie e i rischi, accendere la luce su un tema che ancora fatica ad essere trattato degnamente è un merito ed è un’occasione.

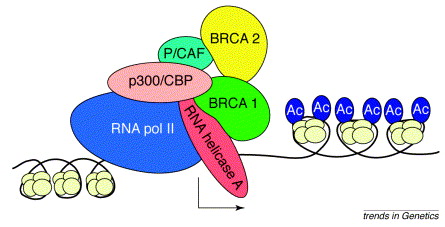

Il clamore raggiunge anche me che, come la Jolie, il 13 dicembre 2007 ho scelto, a 28 anni, di togliermi il seno perché portatrice di una mutazione genetica, nel mio caso BRCA2 che espone all’altissimo rischio di sviluppare il cancro del seno in giovane età (intorno all’80%) e il cancro dell’ovaio secondo percentuali ridotte. Da questa esperienza era nato un libro documento “Il Rischio” che questa testata, con cui collaboro da tempo, ha ospitato sulla propria home page dal 2010 ad oggi e che numerose donne, dal Nord al Sud del paese, ha raggiunto e ha informato. E’ difficile essere rapiti dal frastuono dei media e cercare di dare risalto ai mille volti di storie come la mia.

Il coro dei pareri, i favorevoli e i contrari, rischiano spesso di ridurre e semplificare una scelta che non può che essere complessa e ricca di tanti aspetti da considerare e, purtroppo, la tentazione di dire “è giusto o sbagliato” prima di capire è dietro l’angolo. Ho deciso di rivolgermi alla chirurgia preventiva dopo aver seguito un lungo ed articolato percorso multidisciplinare di sostegno e preparazione, dopo aver vissuto anni nella sorveglianza speciale riservata ai mutati e soprattutto dopo aver avuto in mano una diagnosi del mio rischio genetico che è cosa ben diversa dalla vaga familiarità.

Slegare la decisione da questa evidenza clinica e associarla alla paura del cancro, come ho letto in qualche titolo d’assalto, snatura completamente l’analisi di questa condizione di predisposizione genetica. Alle persone come me la medicina oggi può offrire la sorveglianza, la chemio prevenzione – peraltro poco caldeggiata perché non da garanzie chiare di protezione nel tempo - , la chirurgia.

Pensare che una donna giovane e in salute possa decidere di rinunciare al proprio seno come ho letto o sentito, non un organo neutro come tanti altri, solo per paura o perché ha avuto qualche caso di tumore in famiglia, significa non voler parlare con rigore di cosa sia il rischio genetico. Peraltro le donne che portano in dote una mutazione di questa natura vengono da famiglie che sono state colpite duramente dal cancro e hanno vissuto pienamente – ahimè - nella conoscenza e consapevolezza della malattia.

Nel mio caso decidere di togliere il seno che aveva questo altissimo rischio di ammalarsi è stato anche un modo per non attendere, come una certa cultura fatalista impone, inoperosa il probabile arrivo della malattia. Ho voluto agire, essere protagonista, utilizzare la conoscenza come un vantaggio e liberarmi o ribellarmi. Era questa la mia sola possibilità di riscatto.

La mastectomia preventiva è prevista nelle Linee Guida del Ministero della salute italiano e forse, grazie anche all’outing di una donna celebre, è venuto il momento di parlarne di più e meglio di quanto non sia avvenuto finora, abbandonando pregiudizi e dogmi anche da parte di molti medici. Ancora una volta l’Italia, che pure prevede questa tipologia di intervento, rispetto ad altri paesi europei e agli USA fatica a vedere in questa opzione una strada da presentare alle donne interessate senza offuscarla con atteggiamenti di resistenza culturale o di rifiuto pregiudiziale in nome della prudenza, dell’attesa, spesso della non reale comprensione di cosa significhi vivere sotto monitoraggio con un rischio di ammalarsi che sfiora la certezza.

Ancora una volta l’Italia, che pure prevede questa tipologia di intervento, rispetto ad altri paesi europei e agli USA fatica a vedere in questa opzione una strada da presentare alle donne interessate senza offuscarla con atteggiamenti di resistenza culturale o di rifiuto pregiudiziale in nome della prudenza, dell’attesa, spesso della non reale comprensione di cosa significhi vivere sotto monitoraggio con un rischio di ammalarsi che sfiora la certezza.

Di mettere sul tavolo i numeri del rischio e le armi a disposizione per arginarlo, di entrare nel merito dell’intervento chirurgico e parlare di chirurgia plastico-ricostruttiva contestuale, di tecniche e di innovazioni, dalle protesi ai tessuti autologhi, elementi fondamentali per l’elaborazione di una scelta consapevole e per restituire ad una donna la propria integrità e la propria immagine. Ma significa anche parlare di Breast Unit, di centri specialistici dove recarsi, di informazione a tutti i livelli.

Oggi a 34 anni rifarei tutto quello che ho fatto. Una scelta tanto radicale e irreversibile non può mai essere il frutto di un’emozione. Ho deciso che raccontare poteva essere d’aiuto ad un’altra ragazza come ero io allora. A quella ragazza ho pensato quando ho scritto Il Rischio e quando ho parlato con i colleghi della stampa.

Non ho mai propagandato la mia scelta come una ricetta valida per tutti, ma ho sempre preteso che venisse restituita alla sua validità anche scientifica. Sono la prima a desiderare che la ricerca ci consenta di avvalerci di soluzioni meno invasive, che la medicina possa offrirci di più che non l’attesa medicalizzata del cancro o l’asportazione di un seno.

Ma per oggi, per questo presente che non ce lo offre, il coraggio di una donna che racconta se stessa, il dolore di perdere una madre, che offre la conoscenza dei suoi geni va riconosciuto come un vero e proprio inno alla speranza. La stessa che ancora prima dei miei 30 anni mi ha fatto scegliere come lei.