- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Intere comunità cacciate dalle proprie case e donne estromesse da qualsiasi processo di sviluppo per soddisfare la domanda di cibo e di biocarburanti o, semplicemente, per mera speculazione. Da investitori senza scrupoli che, in barba alla biodiversità, s’impegnano in una corsa globale all’accaparramento della terra.

Corsa sempre più sfrenata, tanto che, secondo il database Land Matrix, riportato nel dossier “Custodi della terra e difensori del nostro pianeta”, redatto da Oxfam, per oltre il 75 per cento degli oltre mille e cinquecento accordi registrati, si tratta di contratti già in essere. Una cifra tre volte superiore a quella del 2012 e che, alla fine del 2016, conterà più o meno il doppio di quelli finalizzati nel 2013.

Ma di un dialogo con le comunità locali, considerato che il 59 per cento di questi accordi riguarda terre rivendicate dai popoli indigeni e dalle piccole comunità, nemmeno l’ombra. Nonostante un po’ dappertutto nel mondo siano state adottate misure e politiche via via sempre più stringenti sulle acquisizioni di terre, la loro applicazione concreta rimane ancora una delle maggiori sfide degli anni a venire. E la mancanza di un riconoscimento formale per miliardi di ettari di terre indigene e comuni annulla totalmente i diritti dei popoli, unici conoscitori dei segreti della biodiversità, che le abitano.

Così, oltre a essere compromesso irrimediabilmente il pianeta, si assiste alla più grande incursione contro la sopravvivenza e la sicurezza degli abitanti. E, soprattutto, a un attacco alla loro identità. E’ opera di governi, investitori privati e grosse società che stanno spingendo più di due miliardi e mezzo di persone fuori dalle loro terre, perché traggono profitti sia dal settore minerario che dal disboscamento e da quello agroalimentare.

Le modalità riportano ai tempi della colonizzazione, dietro le mentite spoglie dello sviluppo economico. Si valutano le attività tradizionali di quelle popolazioni come arretrate e improduttive, incapaci di competere e, perciò, inesistenti. Un potere impari descritto da semplici (sterili) indicatori di reddito. Che non tengono conto dell’eredità culturale, degli usi e costumi. In Honduras e nello Sri Lanka, per fare posto allo sviluppo delle attività turistiche; in Perù, per la concessione dei territori alle compagnie petrolifere; in India, per l’introduzione di piantagioni di legno teak a scapito della grande varietà di coltivazioni e in Mozambico per gli investimenti delle grandi imprese agroalimentari. Dove, come in tanti altri stati africani, sebbene vengano riconosciuti i diritti alla terra per le comunità locali, l’ottenimento di un certificato ufficiale è lungo e difficile.

In Honduras e nello Sri Lanka, per fare posto allo sviluppo delle attività turistiche; in Perù, per la concessione dei territori alle compagnie petrolifere; in India, per l’introduzione di piantagioni di legno teak a scapito della grande varietà di coltivazioni e in Mozambico per gli investimenti delle grandi imprese agroalimentari. Dove, come in tanti altri stati africani, sebbene vengano riconosciuti i diritti alla terra per le comunità locali, l’ottenimento di un certificato ufficiale è lungo e difficile.

Per il riconoscimento legale delle terre ancestrali, lottano da anni le comunità aborigene dell’Australia, con una storia di discriminazione e dislocazione continua, per difendere i loro luoghi sacri. Custodi insostituibili di diritti e identità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dalla Grecia verso il Nord Europa, passando per la rotta balcanica. Luogo di confine dove le frontiere sono state sigillate. Muri innalzati in faccia ai profughi che migrano via terra. Terre ostili come la Gran Bretagna che finanzia la costruzione di un muro a Calais o come l’Austria che annuncia la chiusura dei confini oppure come quella del premier sloveno, il quale dichiara che il suo Paese è pronto ad adottare nuove misure di sicurezza.

Tutti con l’obiettivo di “salvaguardare la propria identità nazionale”. Non di meno l’Italia. A Chiasso, le frontiere sono state improvvisamente chiuse: migranti rimandati indietro dalle autorità elvetiche, identificati e rispediti al mittente. Como è diventata un punto di interscambio nel lungo viaggio dei migranti verso il Nord Europa.

Per raggiungere l’ambita mèta, la Germania, provano a nascondersi nei treni, percorrono a piedi il tratto autostradale Como Monte Olimpino - Chiasso e cercano di introdursi in Svizzera, sfruttando i sentieri montani.

Verso l’Austria, raggiungibile, attraverso la Macedonia, la Serbia e la Slovenia, prima della chiusura della rotta balcanica, percorrono la strada statale ma a Tarvisio, dallo scorso giugno, sono state predisposte delle strutture logistiche che dovrebbero servire qualora i profughi, provenienti dal Mediterraneo, dovessero scegliere di intraprendere questa rotta. Un ‘corridoio’ per deviare il traffico. No, nessuna barriera in rete metallica, alla stregua di quella montata, alla fine dell’estate scorsa, a Spielfeld, ma, lungo il confine tra la Carinzia e la Slovenia, si stanno predisponendo alla messa in opera. E qualcosa che le somiglia è stata già piazzata al Brennero.

A Menton - Garavan, prima stazione francese subito dopo il confine italiano, i gendarmi fanno scendere i migranti dai vagoni e li riportano al confine con il Belpaese. A Ventimiglia. Dove la situazione è precipitata in seguito alla decisione della Prefettura di concedere l’accesso al centro di accoglienza, allestito presso la stazione ferroviaria, solo a quanti fossero disposti a richiedere l’asilo politico in Italia. Quindi, nessuno. E tutti si sono accampati lungo il corso del fiume Roja e sotto i cavalcavia della città. Vissuta come una vera emergenza, per l’immigrazione via terra, l’Italia ha messo in campo un piano di trasferimenti dei migranti all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e Caselle di Torino. Obiettivo: spedirli in aereo verso i centri di identificazione del Sud Italia, in Sicilia, Calabria e Puglia, per poter essere, poi, sottoposti alle procedure di espulsione.

Vissuta come una vera emergenza, per l’immigrazione via terra, l’Italia ha messo in campo un piano di trasferimenti dei migranti all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e Caselle di Torino. Obiettivo: spedirli in aereo verso i centri di identificazione del Sud Italia, in Sicilia, Calabria e Puglia, per poter essere, poi, sottoposti alle procedure di espulsione.

Silenziosi, fanno meno clamore dei migranti collegati alle rotte marine, eppure, solo nell’anno passato, sono stati quasi un milione, secondo quanto riporta il dossier Storie di frontiere, prodotto dalla Caritas, quelli che, spostandosi dalla Grecia per arrivare nell’Europa del Nord, hanno attraversato la rotta balcanica. Brutte storie, quelle di frontiera. Limite estremo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Le città italiane sono un percorso a ostacoli per dieci milioni di persone e le scuole, una castrazione del diritto allo studio per i bambini diversamente abili. I quali, già nell’accesso agli istituti, subiscono una discriminazione. Nel 43 per cento di queste, mancano posti auto riservati nel cortile o nel parcheggio interno, raggiungere il portone dell’edificio è ostico per l’assenza di un marciapiede, nel 18 per cento delle volte, o, quando è presente, per il fatto che il percorso, nel 30 per cento dei casi, non è praticabile.

Presenza di scalini all’entrata nell11 per cento degli edifici monitorati dall’indagine XIV Rapporto Sicurezza, qualità, accessibilità a scuola di Cittadinanza Attiva. All’interno, poi, solo il 23 per cento degli istituti scolastici su più piani dispone di un ascensore e, quando ne sono dotati, in uno su quattro non è funzionante.

A livello dei servizi didattici, le barriere architettoniche sono particolarmente diffuse nel 35 per cento delle biblioteche, nel 27 per cento delle aule computer, nel 24 per cento dei laboratori, nel 28 per cento dei bagni. Inaccessibile anche il 17 per cento delle palestre, il 14 per cento delle mense, il 9 per cento dei cortili e il 16 per cento delle aule, dove, nel 78 per cento, è carente lo spazio per consentire il movimento della carrozzina e, nel 73 per cento, non ci sono attrezzature didattiche e tecnologiche per facilitare la partecipazione alle lezioni.

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, le Regioni, dice il Miur, che si sono maggiormente dotate di accorgimenti per il superamento delle barriere. Negli enti pubblici, l’investimento di risorse dedicate da parte dello Stato di settanta milioni di euro alle Regioni per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità, nonché per i servizi di supporto organizzativo al loro diritto allo studio (ma dimenticando le funzioni relative al trasporto scolastico, stanno lentamente cambiando le cose. Sono, però, ancora troppe le Province italiane, dati ANMIL, che in fatto di vivibilità e accessibilità sono sotto la sufficienza. Quarantacinque di loro, ultime in classifica, con voto due, L’Aquila, Campobasso e Agrigento, e solo quattro, Cremona, Ferrara, Siracusa e Torino, in testa alla lista, con votazione pari a otto. Grandi città come Roma o Napoli non superano il quattro in pagella e Firenze non arriva al sei. Destinazioni dal patrimonio storico e artistico insuper-abile, vedi Venezia, che si aggiudica lo stesso voto di Roma nonostante il progetto di gondola accessibile, che compromettono la possibilità di viaggiare dei cittadini con disabilità. Lesi, anche, del diritto di cittadinanza e di inclusione sociale. Altro che Belpaese.

Quarantacinque di loro, ultime in classifica, con voto due, L’Aquila, Campobasso e Agrigento, e solo quattro, Cremona, Ferrara, Siracusa e Torino, in testa alla lista, con votazione pari a otto. Grandi città come Roma o Napoli non superano il quattro in pagella e Firenze non arriva al sei. Destinazioni dal patrimonio storico e artistico insuper-abile, vedi Venezia, che si aggiudica lo stesso voto di Roma nonostante il progetto di gondola accessibile, che compromettono la possibilità di viaggiare dei cittadini con disabilità. Lesi, anche, del diritto di cittadinanza e di inclusione sociale. Altro che Belpaese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Orfani due volte. Di una madre barbaramente uccisa e di un padre che finisce in carcere. Pagano il prezzo più alto del femminicidio. Dal 2000 a oggi, sono stati mille e seicentoventotto, di cui quattrocentodiciasette nel corso degli ultimi tre anni: cinquantadue di loro sono stati testimoni dell’omicidio della madre da parte del padre, che nel 20 per cento dei casi si suicida, il 44 per cento ha visto il cadavere della mamma e ben diciotto sono stati uccisi insieme a lei. Minorenni nell’84 per cento delle volte.

Soli, fragili e senza strumenti per costruire una nuova opportunità di vita: privi di un sostegno educativo e affettivo da parte dell’ambiente familiare più intimo, psicologico, nel 57 per cento dei casi, ed economico, nel 98 per cento delle situazioni tanto che solo il 2 per cento delle famiglie colpite ha ottenuto soldi dallo Stato.

Collocati in case famiglia, comunità o parenti affidatari mai visti prima, nel 9 per cento dei casi della famiglia paterna, o sistemati dai nonni, spesso materni, anche loro alle prese con un lutto difficile da elaborare o, addirittura, cresciuti dai fratelli più grandi.

“Vittime collaterali”, le definisce la ricerca Switch-off: orfani speciali dei femminicidi, condotta dal Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli in collaborazione con l’associazione nazionale Donne in rete contro la violenza e presentata, alla Camera, qualche giorno fa, sopravvissuti, e subito dimenticati.

Dai servizi sociali che non hanno garantito il sostegno necessario, se non quello relativo all’affidamento, a gestire l’anno successivo al trauma, quello decisivo, secondo i (discutibili) manuali di psicologia, per evitare il suicidio o che diventino violenti a loro volta. Cosicché nemmeno nel 15 per cento dei casi sono stati supportati da un percorso di psicoterapia.

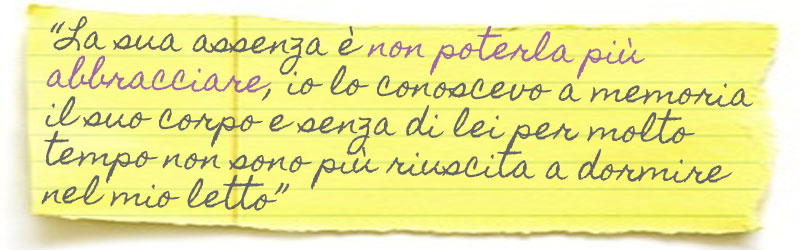

“Nonostante ogni intervistato - si legge sulle pagine online del progetto - abbia storie e percorsi diversi, ciò che sorprende è che tutti gli orfani sono accomunati da sentimenti di rabbia e tristezza: la rabbia di sapere o aver intuito dei maltrattamenti a carico della loro mamma (perché l’omicidio non è un raptus) e di non aver potuto o saputo fornire un intervento adeguato. Il sentimento di tristezza e delusione relativo all’esperienza di essere stati lasciati soli, privi di qualsiasi sostegno sia economico sia psicologico”.

“Sono arrabbiata con tutti, e non penso che riuscirò mai ad avere una mia famiglia perché non sono in grado di fare la madre, per la rabbia e la delusione che mi porto dentro, nei confronti di tutto e tutti. Non avevo colto i segnali, per me è stata una sorpresa, brutta, ma una sorpresa. Da quel giorno non ho più avuto un’adolescenza normale, la mia vita è cambiata tutt’a un tratto. Non ho più avuto una famiglia. Tante belle parole, ma nessuno veramente che ti aiuta. Questa è la verità.”

“Sono arrabbiata con tutti, e non penso che riuscirò mai ad avere una mia famiglia perché non sono in grado di fare la madre, per la rabbia e la delusione che mi porto dentro, nei confronti di tutto e tutti. Non avevo colto i segnali, per me è stata una sorpresa, brutta, ma una sorpresa. Da quel giorno non ho più avuto un’adolescenza normale, la mia vita è cambiata tutt’a un tratto. Non ho più avuto una famiglia. Tante belle parole, ma nessuno veramente che ti aiuta. Questa è la verità.”

E lo è per gli orfani speciali. Lasciati soli dalla latenza delle istituzioni: non esiste ancora una norma specifica che li tuteli o li sostenga, anche economicamente, come avviene, invece, per altre categorie. In un limbo legale e in un vuoto di risposte. “M., undici anni, pensa spesso alla madre e al padre e ciò che vorrebbe domandargli è: ti sei pentito di quello che hai fatto?”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Mentre i leader di tutto il mondo si sono riuniti a New York, lo scorso 19 settembre, per adottare la Dichiarazione di New York per la migrazione, per lavorare su “un approccio umanitario e coordinato per affrontare i grandi movimenti di rifugiati e migranti”, cinquemila e settecentoquarantanove persone, solo negli ultimi dodici mesi, sono morte alle frontiere di tutto il pianeta. E nove emergenze nel mondo testimoniano gli effetti deleteri di politiche migratorie sempre più restrittive.

Settantacinque mila profughi siriani sono bloccati al confine giordano con la Siria, nel deserto, senza assistenza, con quasi nessun accesso al cibo, con patologie croniche e donne in gravidanza, anche ad alto rischio.

Trecentocinquanta mila somali rischiano di essere rimandati in Somalia dal campo profughi di Dadaab, che soffre della mancanza cronica di finanziamenti e dove insicurezza e violenza la fanno da padroni.

In Libia, decine di migliaia di persone patiscono in attesa di attraversare il Mediterraneo, vittime di abusi e brutalità subìti, poi, anche durante la rotta migratoria che, tra l’altro, ha causato il doppio delle morti rispetto all’anno scorso.

I richiedenti asilo dell’America Centrale fuggiti in Messico vengono trattati in modo disumano nell’ambito del ‘Programma Frontera Sud’ finanziato dagli Stati Uniti, che priva sistematicamente, e nonostante un quadro normativo già esistente, le vittime di soprusi dell’asilo e della protezione di cui hanno bisogno, attuando anche una violazione del principio di non-respingimento.

I Rohingya vengono privati dei loro diritti e sfruttati in tutto il Sud Est Asiatico, per l’errore di essersi rivolti ai trafficanti allo scopo di fuggire dalla persecuzione, in quanto minoranza senza Stato, che le costa il non ottenimento di status formale di rifugiato, costringendoli nel limbo legale, che può esporli al rischio di arresto e detenzione, precludendo loro di ricevere finanche l’assistenza sanitaria.

Più di due milioni di persone sono state costrette, dalla violenza perpetrata da Boko Haram, ad abbandonare le loro case nella zona del lago Ciad: sfollamenti e violenza aggravano una situazione già disastrosa in una regione colpita da povertà, insicurezza alimentare, un sistema sanitario pressoché inesistente e soggetta a epidemie periodiche. Sebbene, dunque, la Dichiarazione di New York prometta di “garantire un’accoglienza centrata sulle persone, sensibile, umana, dignitosa, attenta ai bisogni di genere e sollecita per tutte le persone in arrivo” e che “saranno riconosciuti i bisogni speciali di tutte le persone in condizioni vulnerabili”, l’obiettivo di ottenere “risultati concreti nel 2018” sembra, stanti le condizioni di partenza, solo un buon auspicio.

Sebbene, dunque, la Dichiarazione di New York prometta di “garantire un’accoglienza centrata sulle persone, sensibile, umana, dignitosa, attenta ai bisogni di genere e sollecita per tutte le persone in arrivo” e che “saranno riconosciuti i bisogni speciali di tutte le persone in condizioni vulnerabili”, l’obiettivo di ottenere “risultati concreti nel 2018” sembra, stanti le condizioni di partenza, solo un buon auspicio.

Perché, da qui al 2018, tanti Paesi ospitanti (?) saranno ancora tristemente (e comprensibilmente) impreparati a fornire servizi adeguati ai gruppi vulnerabili. Continueranno a mancare strutture che possano rispondere a bisogni specifici di bambini sopravvissuti ai traumi, servizi di salute mentale per le vittime di abusi sessuali e di tortura o gravemente malati. E’ in atto un fallimento collettivo. Parola di Medici Senza Frontiere, nel rapporto Reality check. Come stanno le cose.