- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Parole d’ordine: controllo e condivisione delle responsabilità. Ma, a poco più di un anno dall’attuazione dell’approccio hotspot, rimangono solo l’ordine e il controllo. Della condivisione dei migranti e dei rifugiati politici, soltanto parole. Si, perché, pensato con l’obiettivo di distribuire i richiedenti asilo nei vari stati dell’Unione Europea, per poter valutare, solo successivamente, le loro domande d’asilo, l’approccio hotspot si è rivelato solo un rattoppo. Di più. Ha messo in luce l’incapacità dei leader europei, che lo hanno ideato, di pianificare e concordare la necessaria riforma del sistema d’asilo dell’Ue.

Se quei leader hanno, dunque, una responsabilità politica, le autorità italiane rispondono di quella diretta, intervenendo in maniera repressiva per prevenire spostamenti verso altri Paesi europei e aumentando, di conseguenza, il numero dei rimpatri. Spingendosi, per ottenere il maggior numero di identificazioni previste (e tanto auspicate dall’Unione europea), oltre i limiti ammissibili dal diritto internazionale dei diritti umani.

L’attuazione di misure coercitive, sotto la pressione delle istituzioni europee hanno sollecitato l’Italia ad “accelerare gli sforzi, anche sul piano legislativo, per fornire un quadro giuridico più solido” in tal senso, al fine di costringere le persone che non vogliono fornire le impronte digitali è diventata la regola, attraverso la detenzione prolungata e l’uso della forza fisica.

E, però, trascurando che, secondo la legislazione italiana, le autorità di polizia sono autorizzate a prelevare con la forza “capelli o saliva” di persone soggette a indagine penale ma - sempre - tutelando “il rispetto della dignità personale del soggetto” e a seguito dell’autorizzazione del pubblico ministero. E che nessuna normativa fa riferimento al rilevamento forzato delle impronte digitali, se non una circolare del ministero dell’Interno che, secondo quanto si legge nel report "Hotspot Italia", redatto da Amnesty International, consentirebbe un uso proporzionato della forza (rivelatosi, il più delle volte, inutile di fronte alla non opposizione della maggior parte dei migranti).

E se un utilizzo limitato della forza potrebbe essere giustificato per controllare soggetti che agiscono aggressivamente contro le autorità di polizia, viola certamente il divieto internazionale di tortura e altri trattamenti disumani l’inflizione volontaria di sofferenza fisica, dolore, anche psicologico, per costringere le persone a obbedire all’ordine di un’autorità. Che nei punti di crisi (hotspot) italiani succede.

Screening (con l’obiettivo di separare i richiedenti asilo dai “migranti irregolari”) dello status di tutti gli esseri umani sbarcati nei porti italiani: viziati, anticipati e rapidi, avvenuti immediatamente dopo gli sbarchi e di fronte a soggetti non pienamente in grado di sostenere un dialogo informato (anche sul piano legale). Compromettendone l’esercizio del diritto di chiedere asilo: è, infatti, obbligo di legge e parte dei doveri dell’Italia sul piano internazionale fornire informazioni a chiunque possa voler fare richiesta di protezione internazionale. Per agevolare il rilevamento delle impronte digitali e l’identificazione dei nuovi arrivati, spesso, sono sottoposti alla detenzione (arbitraria), nonostante l’assenza di una base legale, un ordine formale di trattenimento, la convalida di un giudice e la possibilità di contestarne la legittimità. E con la minaccia di non essere rilasciati fino ad avvenuta collaborazione.

Per agevolare il rilevamento delle impronte digitali e l’identificazione dei nuovi arrivati, spesso, sono sottoposti alla detenzione (arbitraria), nonostante l’assenza di una base legale, un ordine formale di trattenimento, la convalida di un giudice e la possibilità di contestarne la legittimità. E con la minaccia di non essere rilasciati fino ad avvenuta collaborazione.

Subiscono, inoltre, provvedimenti di espulsione immotivati che, sovente, al giudizio delle istituzioni europee risultano addirittura insufficienti. E pensare che il principio di non refoulement costituisce la pietra miliare del diritto dei rifugiati.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Non lavorano, non studiano, non fanno formazione e sono, anche, vittime, di una condizione di svantaggio sociale. Oltre a essere NEET, quindi, provengono, pure, da contesti famigliari di disagio sociale e povertà economica. Sui tre milioni e quattrocentoventi mila giovani fuori dal circuito formativo e lavorativo, mille e settecentoquarantanove (stimati, solo durante un trimestre campione, dalla ricerca “Nel paese dei NEET”, effettuata dalla Caritas) provengono da nuclei famigliari particolarmente vulnerabili.

Principalmente stranieri, maschi, single, che vivono con i propri genitori o soli, hanno un livello scolastico molto basso: quasi la metà ha la licenza media inferiore e quasi il 9 per cento è addirittura analfabeta, soprattutto fra gli italiani, il 60 per cento dei quali ha gravi problemi legati alla sfera occupazionale e di povertà materiale.

Per quelli di origine straniera, invece, la condizione di criticità, è legata sia a confusione e insicurezza, personale e familiare, ma anche a fattori relativi al vissuto migratorio: la conclusione affrettata degli studi e il conseguente precoce inserimento nel mondo del lavoro, infatti, spesso sono imposti da motivi economici e quasi mai da un atteggiamento pregiudizialmente negativo dei genitori riguardo al valore della scuola.

Privi di ambizioni professionali e di chiare progettualità lavorative, i giovani NEET in condizioni di povertà, hanno alle spalle percorsi formativi frammentati e incompleti, complice una “debole genitorialità”: al momento delle grandi scelte formative, infatti, a fronte del grande disorientamento tipico dell’età adolescenziale, i genitori non sono stati in grado di guidare i propri figli nella giusta direzione, trasmettendo, anche, un’immagine negativa del valore dello studio, a favore di un inserimento prematuro nel mondo lavorativo. Dal canto suo, l’istituzione scolastica ha fatto la parte della grande assente, fallendo nell’interazione con il sistema famiglia.

E loro, i giovani NEET, da soli, fanno fatica a mantenere un rapporto con la realtà: derealizzandone la visione, rinviano ogni forma di responsabilità a un mittente astratto. Completamente rassegnati, logorati dall’immobilità, vivono fra un vuoto privo di immagini e un immaginario stereotipato, costruito attorno a famiglia, figli e posto fisso. Un’inattività che sembrerebbe determinata dall’insuccesso della carriera scolastica e dalla frammentarietà di quella lavorativa, inadeguata a costruire le solide basi di un’esperienza professionale. Portatori di un vissuto, il più delle volte, frutto di un’ereditarietà famigliare che li ha cronicizzati, piuttosto, a vere e proprie carriere di disagio, incastrati in una condizione di marginalizzazione sociale che rischia, non solo, di compromettere il loro inserimento nel mondo adulto ma, pure, il loro benessere.

Un’inattività che sembrerebbe determinata dall’insuccesso della carriera scolastica e dalla frammentarietà di quella lavorativa, inadeguata a costruire le solide basi di un’esperienza professionale. Portatori di un vissuto, il più delle volte, frutto di un’ereditarietà famigliare che li ha cronicizzati, piuttosto, a vere e proprie carriere di disagio, incastrati in una condizione di marginalizzazione sociale che rischia, non solo, di compromettere il loro inserimento nel mondo adulto ma, pure, il loro benessere.

Condannati a una sorta di “paralisi biografica”, in condizioni di vite improntate sulla scarsità di rapporti, assenza di partecipazione sociale e politica e rischio di devianza. In una situazione di disoccupazione che, alla lunga, genera dipendenza: dalla famiglia d’origine (che non c’è), dall’assistenza e dalla comunità, strutturando una specie di “individualismo negativo”, mitigato solo dal sopravvivere delle reti, seppure indebolite, di solidarietà collettiva, tipiche della prima modernità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

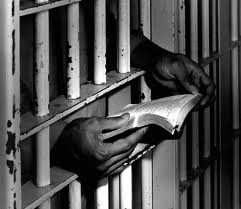

“E’ garantita a tutti i detenuti e internati la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne i riti”, dice l’articolo ventisei della legge 354 del 1975, garantendo la scelta di avvalersi dell’assistenza spirituale in un’ottica di pluralismo religioso.

Nell’ordinamento carcerario l’attività dei cappellani cattolici è assicurata da norme specifiche che ne istituzionalizzano la figura anche per le altre confessioni. Che sono tante, fatta salva la distinzione tra quelle che negli anni hanno raggiunto un’intesa con lo Stato italiano (culti ammessi, ndr) e quelle che, di volta in volta, devono chiedere l’intervento di un proprio ministro nella casa di reclusione. Ma è stato comunque riconosciuto il valore positivo che il credo, le pratiche e i legami religiosi possono avere nei percorsi riabilitativi.

Posto che i cambiamenti demografici in atto in Italia influenzano inevitabilmente, in modo diretto, la composizione della popolazione detenuta, divenuta complessa e composita, ciò non può non interessare l’aspetto religioso.

Se nei primi anni novanta gli stranieri rappresentavano poco più del 15 per cento dei carcerati, oggi raggiungono il 35 per cento del totale. Rappresentato per lo più dalla componente maghrebina - marocchini, tunisini, algerini - e considerando anche i reclusi di provenienza asiatica e dall’Africa nera, si può stimare che più di un detenuto su tre sia di religione musulmana.

Accanto ai cristiani di diverse confessioni, indù, sikh e buddisti, il credo islamico è, in percentuale, quello prevalente nelle carceri della Penisola. Oltre che per la sua significativa presenza, anche per la sua sostanzialità: l’elemento che la distingue rispetto alle altre fedi è rintracciabile nelle sue specifiche caratteristiche di proselitismo e radicalismo.

E’ noto che il carcere costituisca un contesto che favorisce, di per sé, processi di radicalizzazione di fronte a una situazione di sopravvivenza; qui l’integralismo religioso offre un forte senso di appartenenza, rappresentando un meccanismo di difesa. A ciò si aggiunga che il rapporto tra la privazione della libertà e l’essere musulmano in un quadro contraddistinto da rigidità burocratiche e vincoli vari, nonché da carenza di risorse, risulta durissimo per loro (e per tutti gli stranieri, complici le difficoltà linguistiche e l’esclusione sociale e culturale di partenza).

Tanto più che, a differenza di altri paesi europei, vedi Francia e Inghilterra, secondo quanto si legge nel papier “L’Islam nelle carceri italiane”, redatto da ISMU, l’Islam vissuto in carcere non è sovrapponibile a quello del resto della società italiana. L’esperienza della reclusione, la gravità del reato commesso, il senso di colpa, il fallimento del progetto migratorio e il vissuto criminale possono sostenere un (ri)avvicinamento alla fede che può ridare un senso alla loro esistenza. Oltreché un ordine, perché scandisce i ritmi del calendario e della giornata, oltre a collocare i comportamenti in una sorta di griglia simbolica, innescando così un beneficio psicologico e un rafforzamento identitario. Che passa anche attraverso il diritto (riconosciuto) del detenuto a godere di una dieta rispettosa delle prescrizioni della propria fede religiosa.

Oltreché un ordine, perché scandisce i ritmi del calendario e della giornata, oltre a collocare i comportamenti in una sorta di griglia simbolica, innescando così un beneficio psicologico e un rafforzamento identitario. Che passa anche attraverso il diritto (riconosciuto) del detenuto a godere di una dieta rispettosa delle prescrizioni della propria fede religiosa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Vitali per la sopravvivenza, il benessere e la salute dell’uomo, gli ecosistemi si sono evoluti fino a essere autosufficienti. E fino a quando la pressione umana non è intervenuta a ridurre il loro capitale naturale a un ritmo più incalzante di quello necessario al reintegro. La conversione di habitat naturali in favore dell’agricoltura, lo sfruttamento eccessivo della pesca, l’inquinamento delle risorse di acqua dolce da parte delle industrie, l’urbanizzazione e le pratiche agricole e di pesca non sostenibili, sono le cause del depauperamento del suddetto capitale.

Con conseguenze destinate a moltiplicarsi nel tempo: aumentano l’insicurezza alimentare e idrica, i prezzi di molte materie prime e la competizione per le risorse territoriali e idriche. Inasprendo conflitti e migrazioni, generando cambiamenti climatici e vulnerabilità ai disastri naturali, vedi inondazioni e siccità, e contribuendo a un calo generale nella salute fisica e mentale degli uomini.

I cui modelli globali di consumo e produzione interferiscono con il sistema naturale della terra quando si spingono oltre i “confini planetari”, interdipendenti fra loro. Imponendo sulla natura una pressione sproporzionata perché si appropriano di una quota di risorse della terra maggiore di quanto sia equo.

Già evidenti, le conseguenze di questo “overshoot” (sorpasso): gli habitat e le popolazioni delle specie sono in declino e il carbonio nell’atmosfera si sta accumulando a causa sia della combustione di carbonio, petrolio e gas naturale sia per l’uso di beni ad alta intensità energetica.

Il clima sta cambiando rapidamente, gli oceani si stanno acidificando e interi biomi (porzioni di biosfera, individuate e classificate in base al tipo di vegetazione dominante, ndr) stanno scomparendo, facendo diventare sempre più inospitale il pianeta per gli esseri umani.

Oltreché per le altre specie viventi, le quali, secondo l’Indice del pianeta vivente, riportato nel dossier Living Planet 2016, redatto da WWF, che misura lo stato della biodiversità attraverso i dati sulle popolazioni di varie specie di vertebrati, dal 1970 al 2012, sono calate del 58 per cento, con una tendenza media annua del 2 per cento. Così, le popolazioni di specie terrestri sono diminuite del 38 per cento, quelle d’acqua dolce dell’81 per cento e quelle marine del 36, minacciate dalla perdita e dal degrado dell’habitat, dallo sfruttamento fuori misura delle specie, dall’inquinamento, dalle specie invasive, dalle malattie e dal cambiamento climatico.

Così, le popolazioni di specie terrestri sono diminuite del 38 per cento, quelle d’acqua dolce dell’81 per cento e quelle marine del 36, minacciate dalla perdita e dal degrado dell’habitat, dallo sfruttamento fuori misura delle specie, dall’inquinamento, dalle specie invasive, dalle malattie e dal cambiamento climatico.

Confini planetari: nove limiti che non si possono superare per non avere effetti drammatici e irreparabili sulla terra. E ora che quattro - livello di ossido di carbonio nell’atmosfera, livello di fosforo e azoto negli oceani, deforestazione e tasso di estinzione - di quei nove sono stati varcati? Dio salvi il pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Mangiare ogni giorno, tutti e bene, è stato il simbolo del benessere raggiunto. Ma oggi le diete riflettono sia accentuate disuguaglianze sia nuove esigenze e valori, raccontando uno spaccato dell’evoluzione della società italiana. Dagli anni sessanta fino ai novanta, la possibilità per tutti di mangiare nel quotidiano gli alimenti della dieta mediterranea rappresentò la fine della scarsità e l’età adulta del ceto medio. A questo si aggiunse la sicurezza alimentare, sia come certezza d’accesso ad adeguate quantità sia in termini di quella igienico-sanitaria dei cibi.

Poi, con l’avvento del nuovo millennio, prese quota una nuova centralità nel rapporto con l’alimentazione, ponendo particolare attenzione alla tracciabilità, alla qualità e alla sicurezza degli alimenti e senza trascurare gli impatti sociali, culturali e ambientali. Ma è con la crisi del 2007 che lo scenario cambia drasticamente.

Imponendo, secondo quanto si legge nel dossier Italiani a tavola: cosa sta cambiando, redatto dal Censis, una sobrietà dei consumi: prima ancora che dai valori e dagli stili di vita, infatti, le differenze a tavola dipendono dalla disponibilità economica delle famiglie e se l’Italia del ceto medio era quella di una dieta nutrizionalmente equilibrata per tutti, l’Italia delle disuguaglianze sociali presenta una differenziata capacità di accedere a una dieta completa in relazione alla propria condizione finanziaria.

Minacciando l’equilibrio nutrizionale, spesso messo in crisi, anche, dalle lusinghe delle neofalsità alimentari che demonizzano cibi base (carne compresa) in cambio di quelli non appartenenti al virtuoso sentiero nutrizionale mediterraneo. Prodotti artefatti, iperelaborati, ottenuti a seguito di complessi processi industriali proposti come alternative ai prodotti naturali con possibili conseguenze negative sulla salute e aumentando il rischio di sviluppare patologie, vedi diabete, obesità e colesterolo (oltreché di alimentare disuguaglianze nella sanità). La presunta irresistibile attrattiva delle nuove tendenze delle diete meat free, sostituendo le proteine animali con quelle a più alto costo e a più basso contenuto di nutrienti o ricorrendo a integratori alimentari, fondate su sedicenti ragioni culturali, fa i conti, però, con la riduzione del potere d’acquisto che va a braccetto con una diminuzione delle possibilità di scelta alimentare da parte dei ceti meno abbienti a detrimento delle varietà, salubrità e qualità nutrizionali dei cibi consumati.

La presunta irresistibile attrattiva delle nuove tendenze delle diete meat free, sostituendo le proteine animali con quelle a più alto costo e a più basso contenuto di nutrienti o ricorrendo a integratori alimentari, fondate su sedicenti ragioni culturali, fa i conti, però, con la riduzione del potere d’acquisto che va a braccetto con una diminuzione delle possibilità di scelta alimentare da parte dei ceti meno abbienti a detrimento delle varietà, salubrità e qualità nutrizionali dei cibi consumati.

Ed esasperando sempre di più il cosiddetto Food Social Gap per cui, detto all’italiana, se la fettina per tutti è stata, per lungo tempo, simbolicamente l’emblema del ceto medio e benestante, la fettina solo per chi può permettersela è l’immagine pericolosa delle nuove fratture sociali.

A conferma che lo sbriciolamento del ceto medio è ormai arrivato anche sulle tavole degli italiani che sono il luogo di una profonda evidente iniquità.