- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con l’approvazione di un pacchetto di sanzioni unilaterali nei confronti dell’Iran, l’Unione Europea qualche giorno fa ha scelto, come previsto, di assecondare la strategia intimidatoria degli Stati Uniti verso Teheran. Se le nuove misure restrittive in nessun modo favoriranno un esito pacifico della questione del nucleare iraniano, è probabile piuttosto che potranno finire per danneggiare la politica energetica di quegli stessi paesi europei che ne sono stati i promotori.

Le sanzioni decise da Bruxelles hanno fatto seguito a quelle imposte dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU lo scorso dieci giugno e, soprattutto, a quelle decisamente più pesanti licenziate subito dopo dal Congresso americano su richiesta della Casa Bianca. Come queste ultime, le risoluzioni UE intendono colpire le compagnie aeree commerciali e navali iraniane, il settore bancario e quelli assicurativo e finanziario. Inoltre, saranno congelati i visti d’ingresso dei leader dei Guardiani della Rivoluzione nei paesi dell’Unione e i loro beni.

Ancora più importante è poi il giro di vite al settore energetico. Ogni tipo di investimento europeo in questo ambito viene messo fuori legge, così come qualsiasi progetto di assistenza tecnica. Restrizioni molto pesanti per un blocco di paesi che rappresenta il principale partner commerciale della Repubblica Islamica, la quale esporta verso l’Europa poco meno di un terzo del proprio greggio e una buona fetta delle sue imponenti risorse di gas naturale.

L’esaurirsi degli investimenti esteri - quanto meno europei ed americani - potrebbe creare grossi problemi all’Iran, che continua ad avere gravi carenze per quanto riguarda la capacità di raffinare il petrolio che estrae. Per far fronte a tale ritardo, tuttavia, il vice-ministro del petrolio, Alireza Zeighami, ha rivelato recentemente alla televisione di stato Press TV che il suo governo intende stanziare 46 miliardi di dollari per costruire una serie di nuove raffinerie e garantire all’Iran l’autosufficienza nel prossimo futuro. Il problema dell’eventuale mancanza d’investimenti esteri, secondo il vice-ministro, verrebbe risolto tramite il finanziamento dei progetti da parte di consorzi di banche indipendenti.

A sentire ancor di più le ripercussioni delle sanzioni potrebbe essere il settore del gas naturale, del quale l’Iran possiede le quantità più ingenti su scala planetaria, dopo la Russia. Lo sfruttamento dei giacimenti di gas iraniani risulta però al di sotto delle reali potenzialità, tanto da necessitare di qualcosa come 8 miliardi di dollari di investimenti in nuovi progetti estrattivi. A detta degli stessi esponenti del governo di Teheran, i due terzi delle riserve del paese rimangono tuttora da esplorare, soprattutto nel gigantesco giacimento di South Pars nel Golfo Persico che l’Iran condivide con il finora più intraprendente emirato del Qatar.

Gli ostacoli causati dalle sanzioni di Bruxelles al comparto energetico iraniano difficilmente mancheranno di scatenare ritorsioni nei confronti dei paesi europei, andando a minare in primo luogo la loro sicurezza energetica. Il rischio concreto è che le forniture di petrolio e, soprattutto, gas naturale, possano subire una battuta d’arresto proprio mentre in Europa ci s’interroga sui rischi della dipendenza dal gas russo e si cerca disperatamente di diversificare le fonti di approvvigionamento.

Per l’UE, insomma, si tratta di dover pagare anche le conseguenze della battaglia combattuta al fianco di Washington; ufficialmente per tentare di fermare un programma nucleare che, pur senza prove concrete, si continua a definire finalizzato alla costruzione di armi atomiche, ma in realtà per far cadere l’attuale regime iraniano e installare un governo più accomodante verso l’Occidente. Effetti indesiderati che gli Stati Uniti, almeno in quest’ambito, non sentiranno, in quanto non importano direttamente gas o petrolio dall’Iran, né con questo paese intrattengono relazioni commerciali significative.

Per l’UE, insomma, si tratta di dover pagare anche le conseguenze della battaglia combattuta al fianco di Washington; ufficialmente per tentare di fermare un programma nucleare che, pur senza prove concrete, si continua a definire finalizzato alla costruzione di armi atomiche, ma in realtà per far cadere l’attuale regime iraniano e installare un governo più accomodante verso l’Occidente. Effetti indesiderati che gli Stati Uniti, almeno in quest’ambito, non sentiranno, in quanto non importano direttamente gas o petrolio dall’Iran, né con questo paese intrattengono relazioni commerciali significative.

Come ha spiegato chiaramente un anonimo docente di scienze politiche della Teheran University alla testata Asia Times, “l’UE ha seguito ciecamente le orme degli Stati Uniti, i quali non hanno particolari interessi economici in Iran. Ciò avrà implicazioni geo-economiche negative per l’Unione Europea”. In sostanza, appare assurdo che da Bruxelles si possa dire all’Iran: “Vogliamo continuare a mettere le mani sul vostro petrolio o sul vostro gas, ma allo stesso tempo faremo di tutto per soffocare il vostro settore energetico”.

A conferma di possibili rappresaglie, per le transazioni di petrolio e gas, Teheran ha già minacciato di passare dall’Euro ad altre valute, tra le quali la moneta degli Emirati Arabi, il dirham. Una mossa che potrebbe provocare un nuovo sensibile indebolimento dell’euro.

In risposta alle sanzioni, è facilmente ipotizzabile che l’Iran finirà anche per intensificare i legami sul fronte energetico con le potenze asiatiche. Cina, India e Giappone, che rappresentano già un mercato importante per le esportazioni iraniane di greggio e gas naturale, non sembrano infatti disposte a mettere a repentaglio la propria sicurezza energetica per assecondare Washington.

In pericolo, dunque, ci sono molti progetti in fase di studio o già avviati tra l’Europa (e le sue compagnie energetiche) e l’Iran, a cominciare dal cosiddetto “Gasdotto Persiano” che dovrebbe collegare il già citato giacimento di South Pars con il mercato europeo, passando per la Turchia. Una Turchia che ha duramente criticato le sanzioni europee, giunte tra l’altro a pochi giorni dall’accordo tra Ankara e Teheran per la costruzione di un altro gasdotto da 1,3 miliardi di dollari che collegherà i due paesi diplomaticamente sempre più vicini.

Un’impasse, quella tra Iran e UE, che coinvolge anche l’ENI, costretto a disimpegnarsi dai progetti in corso da tempo nella Repubblica Islamica. Già lo scorso mese di aprile, l’ad Paolo Scaroni, in una conferenza stampa seguita all’assemblea degli azionisti, aveva annunciato che l’ENI “non perseguirà altri progetti in Iran finché la situazione internazionale e geopolitica non lo consentirà”. Attivo principalmente nel giacimento di South Pars e, da ultimo, solo in quello on-shore di Darquain, l’ENI ha recentemente proceduto alla “consegna degli impianti” relativi proprio a quest’ultimo, ma non prenderà parte per il momento a nessun nuovo progetto nel paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

E’ possibile credere alle storielle propagandistiche della Colombia? E’ possibile offrire credito alle denunce di Uribe? Il nuovo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, per ora ritiene di non doversi pronunciare sul contenzioso con Caracas. Sembra che abbia in mente una strategia diversa da quella del suo predecessore, ma il silenzio di queste ore da parte sua va certamente interpretato come una questione di garbo istituzionale nei confronti del Presidente uscente.

Il quale, con le valigie già in mano, ignorando a sua volta proprio quel garbo istituzionale che gli imporrebbe il silenzio, ha tentato d’ipotecare fino all’ultimo i prossimi passi del neo-eletto, proponendo come soluzione al contenzioso con Caracas lo smantellamento dei supposti campi delle FARC in Venezuela, la resa dei guerriglieri ivi allocati e la promessa che verranno giudicati con “equità e giustizia”, ricordando che durante i suoi mandati alla guida del paese “molti hanno deposto le armi”.

Ovviamente, occulta che questi siano stati soprattutto paramilitari, gli unici ai quali sono stati offerti benefici di ogni tipo. Ma, soprattutto, finge di dimenticare la profonda differenza motivazionale che intercorre tra l’insurrezione e i sicari del sistema contro cui l’insurrezione nasce. Equiparare guerriglieri antigovernativi a squadroni della morte filo-governativi é possibile solo per Uribe, che dei paramilitari è stato socio protettore.

E a poco è servita la campagna mediatica dei giornali di regime, che hanno addossato alla guerriglia qualunque violenza nel paese, fosse essa a carico di narcos, di delinquenza comune o di paramilitari. Perché Uribe, proprio per i suoi legami con le elites militari colombiane e con la Casa Bianca, diversamente dal suo predecessore, Pastrana, non ha mai cercato altro che non fosse, a qualunque costo, la vittoria militare sulla guerriglia: esito che è tutt’ora impensabile.

Se invece si vuole cercare un qualche ruolo di Chavez nel conflitto interno alla Colombia (che dura da quasi 60 anni) questo si può trovare facilmente proprio nell’opera di pacificazione che il leader venezuelano ha svolto e svolge. Irritando non poco alcuni esponenti delle stesse FARC, fu proprio Chavez che, con tutte le ragioni, invitò i guerriglieri colombiani a comprendere che era cambiata la realtà internazionale e regionale e che la nuova fase storica imponeva l’abbandono delle teorie insurrezionaliste e la conquista del potere per la via delle armi. Serve invece, ha reiterato Chavez alle FARC, un negoziato che non significa una resa, ma la ricerca di una soluzione politica del conflitto.

Che questa sia stata una posizione dettata anche dalla necessità di pacificare l’area per evitare un conflitto tra Colombia e Venezuela, non può essere taciuto; ma resta il fatto che il ruolo di Chavez nello scenario della guerra civile in Colombia è stato di mediazione tra le parti, non di parte attiva al fianco della guerriglia.

E va ricordato, in proposito, che proprio su richiesta dello stesso Uribe il Presidente venezuelano svolse un ruolo di mediazione e di pacificazione nella guerra civile colombiana; fu semmai lo stesso governo di Bogotà a tradire gli impegni presi per lo scambio di prigionieri, tentando così - dopo aver chiesto una mediazione - di delegittimare il mediatore a livello internazionale.

C’è comunque da dire che le ultime dichiarazioni di Uribe (definirle proposta appare effettivamente eccessivo) in principio sembrano voler lasciare intendere che la magistratura colombiana giudica sotto dettatura del governo. Ma, soprattutto, che in assenza di un qual si voglia straccio di prove, l’ormai ex-presidente continua a proporre le sue accuse al Venezuela come si trattasse di prove documentabili e documentate, e non di affermazioni politico-propagandistiche. Come se, in definitiva, invece che come connotato politicante senza scrupoli, egli stesso venisse percepito all’estero come politico serio e credibile

C’è comunque da dire che le ultime dichiarazioni di Uribe (definirle proposta appare effettivamente eccessivo) in principio sembrano voler lasciare intendere che la magistratura colombiana giudica sotto dettatura del governo. Ma, soprattutto, che in assenza di un qual si voglia straccio di prove, l’ormai ex-presidente continua a proporre le sue accuse al Venezuela come si trattasse di prove documentabili e documentate, e non di affermazioni politico-propagandistiche. Come se, in definitiva, invece che come connotato politicante senza scrupoli, egli stesso venisse percepito all’estero come politico serio e credibile

D’altra parte, proprio all’estero la credibilità internazionale dei governanti di Bogotà è pari al grado di sovranità nazionale che esercitano: zero. Se sul piano interno la connessione tra esercito regolare, politici e paramilitari conferma ogni giorno la qualità di democrazia interna, per quanto riguarda la politica estera Bogotà altro non è che un’ambasciata Usa nella regione.

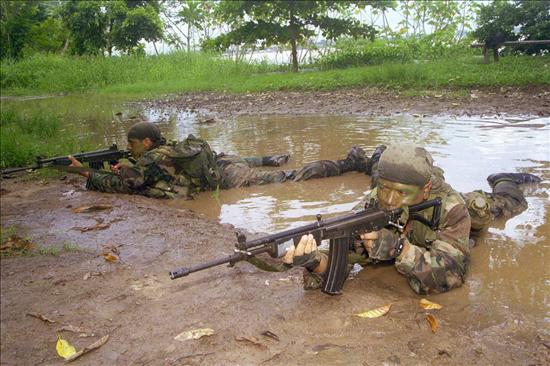

La Colombia, da diversi anni, è ormai un protettorato degli Stati Uniti ed è per loro conto che mantiene alta la tensione militare nel continente. Semplicemente, fa quello che Washington, direttamente, non può permettersi di fare. E’ per questo, per sostenere questo ruolo, che prevede la strategia di crisi continua con le democrazie latinoamericane, che la Colombia é diventata la più grande base militare statunitense nel mondo.

Non a caso da qualche mese la già massiccia e ingiustificata presenza statunitense in Colombia si è accresciuta ulteriormente. Il governo di Bogotà ha firmato un protocollo segreto con Washington che consente alle truppe statunitensi l’insediamento di sette nuove basi militari sul territorio colombiano. Nemmeno il Parlamento di Bogotà dispone d’informazioni esatte circa effettivi, struttura logistica e tipologia di armamenti che il Pentagono ha disposto e disporrà nelle nuove basi. La storiella, come già dai tempi del Plan Colombia, è sempre quella del narcotraffico.

Una storiella che fa acqua da tutte le parti, giacché proprio la presenza massiccia delle truppe statunitensi in territorio colombiano ha coinciso con l’incremento enorme della produzione della droga in Colombia. E’ esattamente lo stesso film che si può ammirare sugli schermi afgani, dove la produzione di oppio è enormemente cresciuta da quando le truppe d’occupazione occidentale, a guida Usa, si trovano in Afghanistan. Fino all’arrivo del primo contingente occidentale, alla fine degli anni ’80, la produzione di oppio vedeva l’Afghanistan agli ultimi posti al mondo; oggi, invece, è al primo.

Dunque, il paese primo al mondo per consumo di stupefacenti è lo stesso che invia i suoi militari per combattere il traffico della droga, che però aumenta in proporzione con l’aumento degli effettivi militari. Sarà che i militari Usa sono incompetenti? Sarà che trattasi di coincidenze? Il fatto è che i numeri raccontano una storia diversa dalla propaganda. L’unica cosa certa e documentabile è che la presenza dei militari aumenta la produzione. Quindi, quella della lotta al narcotraffico altro non è se non una storiella.

La verità è che le truppe Usa in Colombia rispondono alla necessità degli Stati Uniti di ribadire - se non il dominio, ormai in buona parte perso - almeno il controllo militare come monito all’indipendenza dell’America Latina. Perché la minaccia dell’America latina verso gli Stati Uniti è una minaccia economica e politica, non certo militare. L’integrazione e la cooperazione regionale crescente, lo sviluppo di un mercato interno continentale, la creazione di organismi finanziari regionali, l’allargamento del mercato del lavoro e lo sfruttamento delle risorse naturali del sottosuolo e della biodiversità, sono diventate le priorità della ripresa economica latinoamericana, che non a caso cresce, in evidente controtendenza con le economie liberiste del resto del continente.

I governi progressisti latinoamericani, chi con accento socialdemocratico, chi più marcatamente socialista, sono comunque impegnati in una lotta serrata contro la povertà e non per avvantaggiare i capitali speculativi. Per questo rappresentano, obiettivamente, una minaccia profonda agli interessi delle grandi corporation statunitensi, che erano abituate a pasteggiare allegramente sulle risorse latinoamericane per costruire accumulazioni enormi di capitali.

E anche sul piano più squisitamente politico, la crescente unità politica latinoamericana ha dato luogo alla nascita di organismi rappresentativi del subcontinente dai quali sono assenti gli Usa. Può apparire simbolico o sostanziale, ma certo che, unitamente all’intensa attività diplomatica e agli scambi commerciali con l’estero (Cina, Iran, Russia ed Europa) la nuova proiezione internazionale del blocco democratico latinoamericano ha definitivamente mandato in soffitta il Washington consensus, cioè la dipendenza del Sud dagli interessi politici ed economici del Nord.

E anche sul piano più squisitamente politico, la crescente unità politica latinoamericana ha dato luogo alla nascita di organismi rappresentativi del subcontinente dai quali sono assenti gli Usa. Può apparire simbolico o sostanziale, ma certo che, unitamente all’intensa attività diplomatica e agli scambi commerciali con l’estero (Cina, Iran, Russia ed Europa) la nuova proiezione internazionale del blocco democratico latinoamericano ha definitivamente mandato in soffitta il Washington consensus, cioè la dipendenza del Sud dagli interessi politici ed economici del Nord.

Non è più Washington il luogo nel quale si decide chi sarà il presidente di qualsivoglia paese latinoamericano; non sono più gli Usa a decidere come dovranno votare i paesi latinoamericani negli organismi internazionali; non è più il Pentagono a definire l’agenda degli acquisti militari in America latina e non sono più le grandi corporation statunitensi a decidere quali prodotti e in quali paesi andranno immessi sul mercato internazionale. E, conseguentemente, dove andranno pianificati saccheggi di risorse e bulimia di profitti per compensare le perdite che si determinano nel mercato interno statunitense. Il mercato di riserva ha ribaltato i banchi.

Un dato tra i tanti: l’indice di nutrizione latinoamericano è cresciuto simultaneamente alla riduzione degli interessi Usa nel subcontinente. Un’altra “sinistra” coincidenza? O la logica conseguenza della morte prematura dell’ALCA e dei diversi TLC bilaterali, che versavano al Nord braccia economiche e ricchezze saccheggiate in cambio di maggior debito per il Sud? Quella finta libertà degli scambi, che era liberista quando immetteva eccedenze del Nord nei mercati latini, mentre diventava protezionista quando chiudeva quelli statunitensi ai prodotti a sud del Rio Bravo, è stata sostituita dalla cooperazione latinoamericana in ambito regionale.

E se con i mega prestiti diretti alle elites locali, che divenivano megadebito per le popolazioni, s’imponevano le regole della Banca Mondiale, del Banco Interamericano di Sviluppo e del Fondo Monetario, con i suoi devastanti piani di “aggiustamento strutturale”, oggi sia il microcredito cooperativo, sia il finanziamento dei progetti regionali vengono affrontati nella Banca del Sud. Per parlare di finanziamenti ai progetti di sviluppo, per parlare di prestiti e linee di credito, non serve più parlare inglese. Tra simili ci si capisce meglio.

Ma, pur distratti dall’impegno in altri scenari internazionali, gli Usa non possono più permettersi un ruolo comprimario nel patio trasero. Non si tratta solo di rettificare le scelte dell’Amministrazione Bush, che aveva puntato sull’Asia Minore e sul Golfo Persico come luoghi privilegiati della sua necessità di controllo delle fonti energetiche e della riaffermazione della leadership internazionale a stelle e strisce. Si tratta invece di recuperare il terreno perso anche nel “giardino di casa”. La crisi dell’impero rende sempre più difficile fare a meno della ricchezza delle sue provincie, o presunte tali. Per uscire dalla crisi economica che l’attanaglia, gli Stati Uniti hanno il disperato bisogno di tornare a saccheggiare le risorse latinoamericane e di riprendere il controllo politico, energetico e militare su tutta l’area che va dall’Alaska alla Terra del Fuoco.

Per questo tentare di rovesciare il governo bolivariano in Venezuela è considerato indispensabile per Washington. Fermare Chavez significherebbe diverse cose, tra le quali indebolire gravemente le economie di Cuba, Nicaragua e, in parte, Bolivia ed Ecuador; stroncare sul nascere la Banca del Sud, assestare un colpo micidiale all’ALBA, frapporre un ostacolo decisivo agli investimenti cinesi, russi, brasiliani e iraniani sul piano energetico e militare, oltre che negli scambi commerciali, indebolendo così l’economia argentina, brasiliana e uruguayana, oltre che venezuelana, boliviana ed equadoriana.

Per questo tentare di rovesciare il governo bolivariano in Venezuela è considerato indispensabile per Washington. Fermare Chavez significherebbe diverse cose, tra le quali indebolire gravemente le economie di Cuba, Nicaragua e, in parte, Bolivia ed Ecuador; stroncare sul nascere la Banca del Sud, assestare un colpo micidiale all’ALBA, frapporre un ostacolo decisivo agli investimenti cinesi, russi, brasiliani e iraniani sul piano energetico e militare, oltre che negli scambi commerciali, indebolendo così l’economia argentina, brasiliana e uruguayana, oltre che venezuelana, boliviana ed equadoriana.

E, ancor prima, significherebbe eliminare la minaccia concreta di dover da un giorno all’altro veder interrotta la fornitura del 23% del fabbisogno petrolifero statunitense, che viene estratto dal Venezuela. Far cadere Chavez significherebbe, quindi, assestare un colpo durissimo al processo indipendentista e regionalista delle democrazie latinoamericane. Altro che FARC o narcotraffico: l’operazione contro il Venezuela è la prima fase del progetto: l’indipendenza e la sovranità dell’America Latina, sono l’obiettivo finale. Che poi ci riescano, é tutto da vedere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Il cataclisma che da qualche giorno ingombra la sezione “Esteri” dei giornali, l’affare WikiLeaks, ha un fratello maggiore. Quarant’anni fa è successo qualcosa di simile. L’ “Afghan War Diary”, il dossier di 92mila file militari segreti pubblicato su internet e su tre dei maggiori quotidiani del pianeta, ha un precedente storico molto noto ai lettori americani, i Pentagon Papers. Il collegamento fra le vicende è piuttosto ovvio, ma ci sono banalità che conviene non dimenticare.

Nel 1967 il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Robert Mc Namara, commissiona al Dipartimento della Difesa un rapporto sul coinvolgimento politico-militare americano in Vietnam dal 1945 al 1967. Nascono così, un anno dopo, i Pentagon Papers. Documenti top-secret, naturalmente. Tre anni dopo uno degli analisti militari autori del rapporto, Daniel Ellsberg, scopre di essere contrario alla guerra in Vietnam e decide di fare quanto in suo potere per fermarla. Fa una copia del rapporto e la passa a Neil Sheenan, reporter del New York Times.

La pubblicazione dei Pentagon Papers inizia nel giugno del 1971: le amministrazioni di quattro presidenti americani (Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson) vengono sbugiardate in prima pagina. Si scoprono bombardamenti in Cambogia e Laos di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Si scopre che Johnson aveva pianificato di estendere la guerra e di bombardare il Vietnam del Nord già durante la campagna elettorale, quando prometteva il contrario. Vengono svelate falsità e mistificazioni. Quello dei Pentagon Papers è uno scoop in senso proprio: rivelazioni inaspettate di avvenimenti clamorosi.

In risposta, il presidente Nixon accusa Ellsberg di alto tradimento e ottiene da una corte federale un’ingiunzione che proibisce al New York Times di continuare a pubblicare i documenti. Non c’è problema, va avanti il Washington Post (da questo punto di vista il coraggio e l’autonomia degli americani andrebbero imitati). Nel frattempo la Corte Suprema, nel nome del celebre primo emendamento, ripristina il diritto del Nyt a pubblicare i Papers. E vissero felici e informati.

Ora proseguiamo con le banalità: nel 1971 non esiste internet. E’ quindi perfettamente logico che un analista come Ellsberg scelga le colonne di uno dei più importanti quotidiani per informare il pianeta. Inchiostro su carta. Meno intuitiva è la ragione per cui, quarant’anni dopo, un uomo come Julian Paul Assange scelga di fare la stessa cosa. Parliamo di un veterano delle reti informatiche: ex programmatore di computer, ex hacker, direttore da quattro anni del pluripremiato sito WikiLeaks. Eppure, un signore del web come lui, in grado di raggiungere il mondo intero in tempo reale, quando si è trovato per le mani l’Afghan War Diary ha alzato la cornetta e ha telefonato ai cari vecchi quotidiani.

New York Times (ancora), The Guardian e Der Spiegel. Tre icone della quality press. Evidentemente le testate storiche assicuravano a Assange qualcosa che lui sapeva di non poter garantire: la massima credibilità possibile. Si è sentito dire qualsiasi cosa a proposito di quei 92mila file, tranne che siano falsi. Se i giornalisti di New York Times, Guardian e Spiegel per un mese verificano una notizia e poi la pubblicano, chi si sente minacciato non può comunque negare, deve scegliere un’altra strategia difensiva.

E qui si sono aperte due strade fondamentali: da una parte “la pubblicazione di questi documenti mette in pericolo i nostri uomini e la nostra missione”, dall’altra “che c’è di nuovo? Sono cose che si sapevano già”. Entrambe confutabili, entrambe pericolose. Nel primo caso si fa appello al patriottismo becero, al rassicurante senso di far parte di una comunità minacciata dall’alieno, a tutto quel repertorio da sociologi d’accatto che rivela la disponibilità a giustificare ogni machiavellismo pur di continuare a sentirsi al sicuro.

E qui si sono aperte due strade fondamentali: da una parte “la pubblicazione di questi documenti mette in pericolo i nostri uomini e la nostra missione”, dall’altra “che c’è di nuovo? Sono cose che si sapevano già”. Entrambe confutabili, entrambe pericolose. Nel primo caso si fa appello al patriottismo becero, al rassicurante senso di far parte di una comunità minacciata dall’alieno, a tutto quel repertorio da sociologi d’accatto che rivela la disponibilità a giustificare ogni machiavellismo pur di continuare a sentirsi al sicuro.

In realtà, come spiega il direttore del New York Times, “nella loro forma originale, non rivista, questi documenti avrebbero potuto davvero mettere a rischio delle vite”, ma soprattutto “quelle dei cittadini afgani identificabili come collaboratori della Nato. E’ per questo che abbiamo realizzato un grande sforzo per eliminare questi riferimenti dai nostri articoli”.

Per quanto riguarda invece la posizione del “nulla di nuovo sotto il sole”, la questione è forse più delicata. Qui risiede la differenza più evidente fra Pentagon Papers e Afghan War Diary. I primi hanno fatto emergere verità effettivamente non conosciute, non sospettabili; anzi, hanno rovesciato delle convinzioni radicate. La gente ha capito di aver creduto vero qualcosa che era falso.

I documenti di WikiLeaks sembrano invece confermare qualcosa che più di una persona, non solo nelle alte sfere, già sospettava. I pakistani fanno il doppio gioco, le forze armate afgane sono inadeguate, molti civili sono morti durante la guerra. Sono alcuni esempi di cose atroci, non insospettabili. E con ciò? Siccome posso immaginare l’eventualità generale è inutile che venga informato sul fatto particolare? “Sono cose che si sapevano già”. E’ una frase inutile. E’ la frase di chi non trova un’opinione da controbattere quando sono i fatti a parlare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel corso di una recente visita a Jakarta, il Segretario alla Difesa americano ha annunciato, relativamente a sorpresa, l’imminente ristabilimento dei programmi di cooperazione militare tra il suo dipartimento e le forze speciali indonesiane (Kopassus). Queste ultime si sono tristemente contraddistinte negli ultimi decenni per assassini di massa, omicidi, rapimenti e numerose altre violazioni dei diritti umani nel corso di operazioni repressive a Timor Est, Papua, Aceh, e ancora oggi mantengono ai propri vertici alcuni ufficiali responsabili di gravi abusi.

Frustrato dall’incapacità dei nazionalisti indonesiani di tenere testa ai reparti speciali olandesi (KST) che appoggiavano le forze della Repubblica delle Molucche meridionali (RMS), l’eroe nazionale, Alexander Kawilarang, nell’aprile del 1952 gettò le basi per la formazione del futuro Kopassus, inizialmente conosciuto col nome di Kesko TT (Kesatuan Komando Tentara Territorium).

Ad assegnare l’attuale nome al reparto scelto sarebbe stato in seguito un ex membro delle stesse forze speciali olandesi rimasto in Indonesia dopo l’indipendenza. Il maggiore Rokus Bernardus Visser, conosciuto nel paese col nome di Mohammad Idjon Djanbi, fu anche il primo comandante del centinaio circa di soldati che componevano l’allora sola e unica compagnia del Kopassus (Komando Pasukan Khusus o Comando delle Forze Speciali).

Da allora, questo nucleo speciale dell’esercito indonesiano è stato impiegato in azioni di sabotaggio e di intelligence, ma anche per attività contro-insurrezionali e di anti-terrorismo. Praticamente in tutte le campagne militari del governo indonesiano, il Kopassus ha lasciato la propria impronta, spesso in maniera drammatica: dal contrasto ai movimenti ribelli interni negli anni cinquanta al conflitto con la Malesia tra il 1962 e il 1966 intorno alla questione del Borneo, dalle purghe anti-comuniste del 1965-1966 all’invasione di Timor Est nel 1975 dopo il ritiro dei portoghesi, fino alla soppressione dei movimenti separatisti che ancora oggi agitano il paese, in particolare nella provincia occidentale di Papua.

Alla luce dei precedenti del Kopassus, l’annuncio del numero uno del Pentagono, Robert Gates, ha incontrato le immediate critiche delle principali organizzazioni a difesa dei diritti umani e di alcuni membri democratici del Congresso USA. Per Amnesty International, la scelta dell’amministrazione Obama “invia il messaggio sbagliato a un paese nel quale hanno avuto luogo serie violazioni dei diritti umani in un clima d’impunità”. Human Rights Watch, a sua volta, ha condannato il ristabilimento dei contatti militari, dal momento che l’esercito indonesiano “non ha ancora dimostrato di voler assicurare alla giustizia i responsabili degli abusi”.

Il governo di Jakarta, poi, non avrebbe rimosso dai loro incarichi quei pochi soldati finora condannati, mentre continua a installare ai vertici dei reparti speciali ufficiali sui quali esistono gravi indizi di colpevolezza per violazioni dei diritti umani. Ad esempio, lo scorso mese di aprile, il colonnello Nugroho Widyo Utomo, accusato di essere uno degli organizzatori del massacro del 1999 a Timor Est, è stato nominato vice-comandante del Kopassus.

Proprio i fatti legati all’ex provincia indonesiana, diventata nuovamente indipendente nel 2002, furono all’origine dell’interruzione dei legami tra gli Stati Uniti e le forze armate locali. Già dopo il cosiddetto massacro di Dili (o di Santa Cruz) del novembre 1991, nel quale vennero uccisi un centinaio di manifestati pacifici nella capitale di Timor Est, il Congresso americano bloccò una serie di programmi di addestramento a favore dell’esercito indonesiano e l’accesso ad equipaggiamenti militari. La rottura dei legami residui con il Kopassus avvenne invece nel 1999, in seguito alle violenze scatenate dal voto per la secessione dall’Indonesia. In quell’occasione persero la vita circa 1.400 civili.

Proprio i fatti legati all’ex provincia indonesiana, diventata nuovamente indipendente nel 2002, furono all’origine dell’interruzione dei legami tra gli Stati Uniti e le forze armate locali. Già dopo il cosiddetto massacro di Dili (o di Santa Cruz) del novembre 1991, nel quale vennero uccisi un centinaio di manifestati pacifici nella capitale di Timor Est, il Congresso americano bloccò una serie di programmi di addestramento a favore dell’esercito indonesiano e l’accesso ad equipaggiamenti militari. La rottura dei legami residui con il Kopassus avvenne invece nel 1999, in seguito alle violenze scatenate dal voto per la secessione dall’Indonesia. In quell’occasione persero la vita circa 1.400 civili.

Nonostante il persistere dei dubbi circa i presunti passi avanti nel rispetto dei diritti umani propagandati da Jakarta nell’ultimo decennio, il ristabilimento ufficiale dei contatti tra gli USA e le forze armate indonesiane giunge alla fine di un processo di avvicinamento in corso da tempo. Questa evoluzione rientra in un quadro strategico nel quale il più popoloso paese islamico del pianeta rappresenta un centro nevralgico degli interessi statunitensi nel sudest asiatico.

Dopo l’inaugurazione della guerra globale al terrore nell’autunno del 2001, l’amministrazione Bush iniziò a cercare vie alternative per fornire assistenza all’esercito indonesiano, sul quale pesava appunto un bando approvato dal Congresso di Washington. Gli aiuti cominciarono così a giungere grazie ad un programma di anti-terrorismo, finché nel 2002, dopo gli attacchi terroristici a Bali che fecero quasi 200 morti, venne cancellata la proibizione di vendere armi a Jakarta.

L’arcipelago indonesiano, d’altra parte, è attraversato da rotte navali fondamentali, rese ancora più importanti per gli USA in un momento di grande preoccupazione per la crescente influenza cinese in tutta l’area. Un interesse strategico che rimane dunque predominante e che è stato ribadito apertamente dal Pentagono, dopo aver incassato le vaghe rassicurazioni del governo del presidente Susilo Bambang Yudhoyono di fare pulizia all’interno delle proprie forze speciali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Delicata. O, addirittura, pericolosa. Sono due delle possibili definizioni per la crisi diplomatica e politica tra Venezuela e Colombia. Datano già alcuni giorni, da quando cioè il governo di Bogotà ha accusato senza mezzi termini Caracas di dare ospitalità ai guerriglieri colombiani delle Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e dell’Eln (Ejercito de Liberacìon Nacional) sul suo territorio.

Lo ha fatto nel corso di una riunione dell’OSA, l’Organizzazione degli Stati Americani. Niente di nuovo, Uribe aveva fatto in precedenza le stesse accuse all’Ecuador di Correa. Bogotà ha anche annunciato che denuncerà il Venezuela davanti alla Corte Penale internazionale per l'accoglienza che riserva sul suo territorio ed esponenti delle FARC e accusa per questo Caracas di perpetrare “crimini contro l'umanità”.

Fonti politiche colombiane, citate dall'emittente Caracol Radio, parlano addirittura di membri dell'Eta, cooperanti di Ong straniere e militanti "di ideologia bolivariana" che avrebbero visitato campi militari delle Farc nel territorio venezuelano. Insomma, una sorta di gruppi vacanze con tanto di torpedoni che il governo venezuelano organizzerebbe così, per farsi del male, come un Tafazzi qualsiasi.

Il quotidiano spagnolo El Pais non si tira indietro e si associa alla campagna: come da alcuni anni a questa parte, se c’è da sputare veleno sulla sinistra latinoamericana, lo fa senza risparmiarsi. El Pais ricorda così che Madrid tiene da tempo sotto osservazione i possibili contatti tra ETA e FARC, e sostiene che esponenti del gruppo terroristico basco sarebbero stati in campi delle FARC con l'aiuto dell'esercito venezuelano, che avrebbe condotto i visitatori, e li avrebbe fatti passare per diversi posti di blocco.

Il Venezuela ha respinto le accuse, non soltanto perché - è ovvio - ha ben altro da fare che promuovere il turismo guerrigliero, ma anche perché in nessun momento il Presidente per procura della Colombia, Uribe, ha offerto prove degne di tale nome a supporto delle sue accuse. Del resto, chiedere a Bogotà supporti documentali alle sue accuse sarebbe chiedere troppo.

E’ invece assodato, giacché confermato da prove innumerevoli, che il governo di Bogotà si è adoperato da sempre - e con maggior lena in questi ultimi anni - nella fabbricazione di documentazioni false circa gli aiuti ai guerriglieri che verrebbero dai paesi confinanti (Ecuador e Venezuela in primo luogo) e, ancor di più, circa le presunte responsabilità della guerriglia nelle operazioni genocide, condotte invece dai paramilitari colombiani nelle aree circondanti gli insediamenti delle FARC e dell’ELN. Villaggi rasi al suolo e stragi ripetute di civili accusati di “collaborazionismo” con la guerriglia, sono il marchio di fabbrica delle AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), i feroci paramilitari colombiani, che vengono poi spacciate mediaticamente come crimini della guerriglia. E, come già avvenuto con l’Ecuador, Bogotà non lesina nemmeno aggressioni militari nelle zone periferiche dei paesi vicini, salvo poi montare show mediatici a posteriori che ne giustifichino l’operato.

Ne hanno appena avuto riscontro sei parlamentari europei che hanno incontrato testimoni oculari di alcune di queste stragi. La delegazione del P.E. ha anche visto la fossa comune dove sono stati sepolti duemila contadini e le testimonianze del coinvolgimento dell'esercito colombiano nei massacri sono state chiare ed inequivocabili. C'erano anche europarlamentari spagnoli, ma di questo El Pais non scrive.

Ma torniamo alla crisi diplomatica. Caracas ribatte duramente alle accuse di Bogotà e rilancia: state tentando un’operazione militare contro il Venezuela. I servizi d’intelligence venezuelani, infatti, sono entrati in possesso d’informazioni abbastanza dettagliate circa il piano colombiano-statunitense in atto. La denuncia é stata fatta dal presidente Chavez in persona, che ha definito la fonte, già verificata in occasioni passate, assolutamente credibile.

Quello che sarebbe allo studio è un nuovo colpo di Stato, ma con modalità diverse da quello fallito nel 2002. Caracas, infatti, è considerata roccaforte chavista inespugnabile, come dimostrato proprio in occasione del fallito golpe. Per questo il piano prevedrebbe sì l’eliminazione di Chavez tramite sicari paramilitari, ma questa dovrebbe avvenire fuori da Caracas, in occasione di un viaggio del Presidente all’estero o in zone di frontiera del paese. Anche per questo il presidente venezuelano ha rinunciato al previsto viaggio a Cuba.

Non sarebbe un fatto inedito l’arrivo in Venezuela di uno squadrone della morte destinato ad uccidere il Presidente. Nel 2004, due anni dopo il golpe fallito, vennero scoperti ed arrestati un gruppo di paramilitari colombiani a Caracas. Erano cecchini e possedevano armi, mappe ed altra attrezzatura di tipo militare adatta a compiere attentati. Stesso dicasi per il recente arresto del “Panzon”, al secolo, Chavez Abarca, il terrorista agli ordini di Posada Carriles - quindi della FNCA (Fundacìòn Nacional Cubano Americana) e della CIA, che di Posada sono rispettivamente finanziatori e reclutatori - arrestato ed estradato a Cuba, dove era ricercato per numerosi attentati e omicidi dall’inizio degli anni ’90.

Non sarebbe un fatto inedito l’arrivo in Venezuela di uno squadrone della morte destinato ad uccidere il Presidente. Nel 2004, due anni dopo il golpe fallito, vennero scoperti ed arrestati un gruppo di paramilitari colombiani a Caracas. Erano cecchini e possedevano armi, mappe ed altra attrezzatura di tipo militare adatta a compiere attentati. Stesso dicasi per il recente arresto del “Panzon”, al secolo, Chavez Abarca, il terrorista agli ordini di Posada Carriles - quindi della FNCA (Fundacìòn Nacional Cubano Americana) e della CIA, che di Posada sono rispettivamente finanziatori e reclutatori - arrestato ed estradato a Cuba, dove era ricercato per numerosi attentati e omicidi dall’inizio degli anni ’90.

La prima fase del piano golpista consisterebbe in un’operazione di tipo mediatico: accusare il Venezuela di ospitare terroristi per preparare così la comunità internazionale ad una tensione che, successivamente, innescherebbe il conflitto armato. Che inizierebbe con il dispiegamento di un contingente armato statunitense in Costa Rica (già avvenuto nei giorni scorsi), la cui missione sarebbe appoggiare l’operazione in maniera aperta ove fosse necessario, dal momento che - secondo i golpisti - le reazioni delle FARC e dell’ELN in Colombia, così come quella (possibile) di cubani e nicaraguensi, renderebbero impossibile alla Colombia portare a termine il piano con le sue sole forze.

Ecco quindi che l’inaspettato quanto repentino arrivo di migliaia di marines in Costa Rica, accompagnati da 46 navi da guerra e 200 elicotteri miltari modello Apache, sembra voler indirettamente confermare almeno lo scenario delle forze in campo e i nessi organizzativi tra i diversi elementi del progetto golpista. Il piano vedrebbe anche la possibilità di neutralizzare una parte della Forza armate venezuelane, alla quale verrebbero promessi denaro e ruoli nell’esercito del dopo-golpe. Ex ufficiali venezuelani fungerebbero da collegamento tra i golpisti e i militari locali disposti a tradire il loro paese e il loro governo a vantaggio di forze straniere.

Insomma, gli ingredienti del colpo di Stato ci sarebbero tutti, a cominciare dalla campagna mediatica che indica l’obiettivo come un "complice dei terroristi". Non è forse quanto venne fatto per giustificare la guerra negli anni ’80 con i sandinisti, accusati di aiutare i guerriglieri in El Salvador? E non è quanto venne fatto con l’invenzione della armi di distruzione di massa in Irak? Si prepara il terreno e si semina, si tasta il polso alla reazione internazionale e si vede se e come procedere.

Ora non è chiaro se l’operazione andrà avanti o se verrà rimandata. Ma certo è che la prima parte, cioè quella inerente alla disinformazione attraverso false accuse e allo spiegamento di forze militari è in corso. Bogotà ha dato trenta giorni di tempo a Caracas per rispondere delle accuse, come se un protettorato potesse lanciare ultimatum a una nazione sovrana. La risposta venezuelana non si è fatta attendere e Chavez, che ha già rotto le relazioni diplomatiche, ha chiesto un’immediata marcia indietro alla Colombia, augurandosi che il nuovo Presidente Santos, (che entrerà nelle sue funzioni il prossimo 7 Agosto ndr) possa riprendere i fili del dialogo tra i due paesi. Gli sviluppi della crisi possono essere diversi, dipenderà dall’urgenza di Washington di liberarsi di Chavez e dalla disponibilità a pagare il costo politico e militare dell’operazione.

Ad alzarlo, almeno negli studi di fattibilità dell'operazione che il Pentagono e la Casa Bianca dovranno esaminare se vogliono portare il progetto a compimento, ha pensato Cuba. Raul Castro, intervenuto in un convegno a L’Avana, dove si celebrava la firma di 139 accordi economico-commerciali tra l’Avana e Caracas, ha ribadito che “Cuba sostiene il diritto del Venezuela a difendersi da minacce e provocazioni e, nel caso nascessero problemi con chiunque, nessuno potrà dubitare da quale parte si schiererà Cuba”.