- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Questa volta le vittime sono i familiari dei soldati morti in Iraq e in Afghanistan. I colpevoli, le compagnie di assicurazione che gestivano le polizze vita dei militari. La riforma finanziaria di Obama doveva colmare delle voragini legislative evidentemente troppo grandi. A neanche dieci giorni dalla firma del presidente sulla nuova legge, infatti, gli americani si sono accorti che delle truffe legalizzate ai loro danni sono ancora possibili, come dimostra un’inchiesta di David Evans pubblicata da Bloomberg.

Vere e proprie speculazioni sul dolore, sulla vulnerabilità di chi ha da poco seppellito una persona cara e non ha nessuna voglia di telefonare al commercialista. I meccanismi della truffa sono ben esemplificati dalla storia di Cindy Lohman, infermiera di Great Mills, Maryland. Due settimane dopo la morte del figlio, il sergente di 24 anni Ryan Baumann, Cindy riceve per posta un pacco. All’interno trova un libretto di assegni e una lettera della compagnia di assicurazioni Prudential. I 400 mila dollari della polizza sulla vita di Ryan sono stati versati su un convenientissimo retained-asset account, un conto soggetto a interessi. Cindy li può ritirare quando vuole.

Peccato che la donna abbia mancato di leggere la microscopica clausola in calce alla lettera. C’è da capirla: “Era come se mi pagassero perché mio figlio è stato ammazzato - ha detto - era un premio di consolazione che non volevo”. Straziante, ma prevedibile. Reagiscono quasi tutti così, le compagnie assicurative lo sanno. La povera Cindy fa passare sei mesi prima di cedere alla tentazione di staccare uno di quegli assegni. Voleva comprarsi un letto nuovo. Sorpresa: il commerciante rifiuta l’assegno.

Che fine ha fatto il premio di consolazione? In attesa che Cindy elaborasse il lutto, la Prudential non ha depositato i soldi alla J. P. Morgan (come pure aveva lasciato intendere, stampando a chiare lettere il nome della seconda banca commerciale americana sui famosi assegni): il gruzzolo è stato investito sul mercato. Per la precisione in titoli obbligazionari. Almeno stavolta non sono derivati, verrebbe da pensare. Sennonché la compagnia di assicurazioni guadagna dall’operazione il 4,8%, a fronte di un interesse pagato alla cliente pari a un misero 1%. Mica male come guadagno.

A fermarci qui saremmo già all’abiezione, ma c’è di peggio. Non essendo depositato presso una banca, il denaro di Cindy non è coperto dall’Fdic (Federal Deposit Insurance Corporation), l’ente federale che garantisce i depositi (bancari). Questo significa che se la Prudential disgraziatamente sbagliasse gli investimenti e perdesse i soldi, Cindy non vedrebbe più un dollaro. E questo, sul contratto di polizza, non c’era scritto. Ma non sono finiti qui i vantaggi che un’assicurazione può offrire: a luglio sia MetLife che Prudential, rispettivamente prima e seconda compagnia del Paese, hanno pagato ai loro clienti un interesse dello 0,5%. Meno della metà di quanto avrebbe pagato una normale banca commerciale con copertura Fdic. Un vero affare.

Non esistono dati ufficiali che rivelino a quanto ammonti il capitale gestito in questo modo dalle compagnie assicurative americane, ma stando all’American Council of Life Insurers le polizze sulla vita gestite sarebbero più di 300 milioni, per un totale di assets del valore di circa 4.600 miliardi di dollari. Secondo alcuni economisti, questo pseudo sistema bancario messo in piedi dalle assicurazioni violerebbe una legge del 1933 (è abbastanza significativo che si debba risalire a 77 anni fa) secondo cui solo banche e istituti di credito possono accettare depositi senza specifica autorizzazione statale o federale.

Sempre dall’ambiente accademico arriva il suggerimento a prevenire, almeno stavolta, il collasso: se infatti una sola compagnia non fosse in grado di rifondere il denaro investito, i clienti potrebbero capire il trucco, perdere fiducia nel sistema e, presi dal panico, richiedere in massa il rientro del denaro. Scenario apocalittico.

Sempre dall’ambiente accademico arriva il suggerimento a prevenire, almeno stavolta, il collasso: se infatti una sola compagnia non fosse in grado di rifondere il denaro investito, i clienti potrebbero capire il trucco, perdere fiducia nel sistema e, presi dal panico, richiedere in massa il rientro del denaro. Scenario apocalittico.

Non dobbiamo quindi sentirci troppo al sicuro. Quello dei retained-asset accounts è un settore ancora deregolamentato. La riforma obamiana non ha migliorato la situazione: è stato creato un Ufficio Federale per le assicurazioni, ma non avrà funzioni regolative. Perfino le assicurazioni che il Governo federale stipula per i suoi impiegati (tramite MetLife, naturalmente) non sono esattamente cristalline: ai dipendenti non militari viene inviato un manuale di 217 pagine in cui non si dicono bugie, ma si omette candidamente che i soldi non saranno garantiti dall’Fdic e resteranno a MetLife finché a qualcuno non verrà in mente di staccare un assegno. Solo allora passeranno in una vera banca. Tutto questo con buona pace della Sec (Security and Exchange Commission, la Consob americana), che richiede a qualsiasi compagnia, ma non alle assicurazioni, di informare i clienti in caso di mancata copertura Fdic e di consegnare un prospetto che specifichi il modo in cui i soldi vengono impiegati.

L’inchiesta di Evans ha spinto Andrew Cuomo, procuratore generale di New York e probabile candidato democratico alla carica di governatore della città, a citare in giudizio otto società assicurative. “Non stiamo violando nessuna legge”, ha dichiarato Joseph Madden, portavoce di MetLife. E a meno di ricorrere all’ottuagenaria legge di cui abbiamo parlato, probabilmente ha ragione.

Certo è che i livelli di trasparenza dimostrati oggi dalle compagnie assicurative non sembrano così lontani da quelli delle banche prima della crisi, quando ancora si faceva credere agli americani di poter usare la propria casa come un bancomat inesauribile. “Mi rattrista, come americana, che una compagnia possa ridursi al punto di trarre profitto dalla morte di un soldato. Si può cadere più in basso?”, domanda Cindy.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

In un report pubblicato il 16 luglio scorso, Human Rights Watch (HRW) ha valutato e definito l’attuale regime siriano “un decennio sprecato”, un periodo di tempo nel quale le autorità hanno fatto troppo poco per cambiare le condizioni di una nazione che, sottoposta al riesame della storia, “mostra una costante politica di repressione del dissenso” e una cronica negazione di molte forme di libertà di pensiero ed espressione.

La prima a pagare questa endemica mancanza di democrazia è sicuramente la minoranza curda che, oltre ad essere sottoposta a forti forme di discriminazione, da alcuni anni si trova a fare i conti con un’azione militare sempre più violenta e massiccia. Damasco giustifica la sua politica con la presenza sul territorio di guerriglieri appartenenti al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ma secondo l’intelligence israeliana alle operazioni parteciperebbero anche militari e mezzi delle forze speciali turche che il governo utilizza nella lotta al terrorismo.

Ad Ankara sono certi che per entrare in Turchia i guerriglieri utilizzino il confine siriano e che a farlo non sarebbero solo gli uomini del Pkk ma anche quelli del Partito per la Vita Libera del Kurdistan (Pjak), altra organizzazione clandestina che di solito opera in Iran e che secondo i servizi segreti turchi verrebbe aiutata da Israele. L’asse tra Ankara e Damasco va quindi vista anche da un altro punto di vista: negli ambienti politici turchi, il sostegno israeliano al Pjak è considerato come una vera e propria minaccia, un appoggio indiretto al Pkk che opererebbe in territorio turco attraverso un’organizzazione parallela.

E’ una teoria che trova il suo fondamento nell’attentato che lo scorso maggio ha colpito la base navale di Iskenderun, nella provincia di Hatay: un atto terroristico di cui sono stati accusati il Pjak e il Pkk, considerato l’organizzatore e la mente dell’operazione. Per debellare la guerriglia curda, Ankara e Teheran hanno più volte effettuato operazioni militari congiunte ed alcune indiscrezioni parlerebbero di elementi israeliani e statunitensi che starebbero addestrando ed aiutando logisticamente e finanziariamente il Pjak.

In Siria sono attualmente in corso tre operazioni militare su larga scala che hanno come obbiettivo i miliziani curdi che secondo le autorità aiuterebbero i guerriglieri del Pkk. Per congelare l’area di operazione ed impedire l’accesso a possibili rinforzi provenienti dall’Iraq, le truppe siriane hanno sigillato il confine orientale. Gli attacchi delle forze speciali stanno interessando sia le zone a cavallo del confine turco che le città nord orientali, dove la presenza curda è più nutrita: Qamishli, Al Asakah, Qaratshuk e Diwar. Numerosi conflitti a fuoco sono stati registrati anche nei pressi della frontiera libanese e a Beirut, dove Damasco può contare sull’appoggio dei miliziani Hezbollah.

Nelle quattro località della Siria settentrionale interessate dai combattimenti gli scontri avrebbero coinvolto anche presunti membri del Pkk e i bombardamenti avrebbero raso al suolo interi quartieri. Secondo fonti israeliane - quindi non certo neutrali - i curdi che hanno perso la vita in combattimento sono almeno 185 e 400 quelli catturati, molti dei quali gia consegnati alla Turchia, ma c’è chi parla di cifre ben più alte, con più di 300 morti e non meno di 1.000 feriti. Non tutte le vittime però sarebbero guerriglieri e numerosi civili, bloccati da una battaglia feroce, avrebbero perso la vita.

I curdi starebbero subendo un vero e proprio assedio e il massacro verrebbe compiuto soprattutto grazie all’utilizzo dei droni Heron (Eitan) che la Turchia ha recentemente acquistato da Israele e che Ankara ha deciso di mettere a disposizione delle operazioni anti-curde in Siria. Nel sofisticato sistema di sorveglianza Eitan, non sarebbero solo utilizzati per seguire le tracce dei guerriglieri, ma c’è chi parla di missioni di ricognizione destinate ad individuare i profughi che stanno cercando di superare la frontiere e che una volta intercettati diventerebbero bersaglio dell’artiglieria.

E’ grazie ad un accordo di 190 milioni di dollari che alla fine dello scorso anno la Turchia ha acquistato da Israele 10 droni Eitan, aerei senza pilota prodotti dalla Elbit Systems di Haifa e dall’Industria Aerospaziale Israeliana (IAI), la company che ha sede nei pressi dell’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Sei velivoli sono stati già consegnati e più di venti ufficiali e i militari turchi hanno ricevuto un corso di addestramento di due settimane nel deserto del Neghev. Considerato il miglior UAV al mondo, l’Eitan fornisce capacità intelligence molto ampie, ha un range di 4.500 miglia e può raggiungere un’altitudine di 4.000 piedi e rimanere in volo più di 36 ore.

E’ grazie ad un accordo di 190 milioni di dollari che alla fine dello scorso anno la Turchia ha acquistato da Israele 10 droni Eitan, aerei senza pilota prodotti dalla Elbit Systems di Haifa e dall’Industria Aerospaziale Israeliana (IAI), la company che ha sede nei pressi dell’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Sei velivoli sono stati già consegnati e più di venti ufficiali e i militari turchi hanno ricevuto un corso di addestramento di due settimane nel deserto del Neghev. Considerato il miglior UAV al mondo, l’Eitan fornisce capacità intelligence molto ampie, ha un range di 4.500 miglia e può raggiungere un’altitudine di 4.000 piedi e rimanere in volo più di 36 ore.

Mentre Damasco preferisce non parlare della campagna militare in atto, fonti vicine allo Stato maggiore turco giustificano l’intervento di Ankara con la presenza in Siria di circa 2.000 combattenti del Pkk. Nel campo della sicurezza la cooperazione tra Siria e Turchia non è nuova e ufficialmente è stata ratificata con un accordo bilaterale siglato nell’ottobre del 2009. Questa volta però l’utilizzo del drone Eitan sta generando un vero e proprio caso diplomatico. Fra Ankara e Tel Aviv i contratti di vendita dei sistemi di difesa e di tecnologia high-tech sono infatti regolati da norme rigidissime e nell’ambito degli accordi non è permessa la collaborazione militare con Stati o gruppi nemici.

Nonostante questo la Turchia ha comunque deciso di violare le regole e ha messo a disposizione dei siriani (e dei servizi segreti iraniani) uno dei più avanzati sistemi militari sviluppati da Israele; un vantaggio enorme per Hezbollah che potrebbe addirittura aver studiato il velivolo in condizioni reali di combattimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il salvagente lanciato poche settimane fa dall’Unione Europea alla Grecia, era giunto solo dopo la promessa solenne, da parte del governo socialista di Atene, d’implementare nel paese un durissimo piano di tagli alla spesa pubblica per riportare il deficit sotto controllo. Mentre imponevano misure draconiane ai lavoratori ellenici, senza fare troppo rumore, come si è appreso nei giorni scorsi, Parigi e Berlino chiedevano contemporaneamente ai vertici del gabinetto greco di stipulare onerosi contratti d’acquisto per inutili armamenti usciti dalle officine francesi e tedesche.

Il presidente francese, Nicolas Sarkozy, si era fatto immediatamente promotore di un piano di salvataggio per la Grecia sull’orlo della bancarotta, ma il cancelliere tedesco, Angela Merkel, aveva espresso parecchie perplessità, cercando poi di vincolare l’intervento comunitario all’adozione di provvedimenti particolarmente drastici da parte del primo ministro George Papandreou. Nonostante i tentennamenti, dettati anche da motivi elettorali, il governo di Berlino non avrebbe in ogni caso permesso un default della Grecia, che avrebbe a sua volta avuto pesanti ripercussioni sulle banche tedesche, esposte per decine di miliardi di euro con i bond greci.

La difesa dei propri istituti bancari non è stata tuttavia l’unica motivazione che ha spinto Francia e Germania ad accordarsi sullo sblocco di 110 miliardi di euro per la Grecia. La situazione di crisi di quest’ultimo paese ha rappresentato anche l’occasione per assicurare alle rispettive industrie belliche commesse miliardarie. Così, oltre a prescrivere un programma di riduzione del deficit pari a 30 miliardi di Euro, con vere e proprie tecniche ricattatorie è stato imposto alla Grecia, come condizione informale per ottenere il prestito, l’acquisto di armi e mezzi militari che non faranno altro che gonfiare ulteriormente un debito già colossale.

A documentare le trattative sono state varie testate giornalistiche, tra cui l’agenzia di stampa Reuters, l’americano Wall Street Journal e il quotidiano conservatore greco Kathimerini. Secondo i resoconti pubblicati, il presidente Sarkozy avrebbe addirittura negoziato di persona le transazioni di armi nel corso della trasferta del premier Papandreou a Parigi nel mese di febbraio per richiedere assistenza economica al governo francese. Pur consapevole delle condizioni delle finanze greche, Sarkozy avrebbe ottenuto in cambio un ordine per sei navi da guerra FREMM (costruite dalla parigina DCNS in collaborazione con Fincantieri) per un totale di 2,5 miliardi di Euro.

Inoltre, il Capo di Stato francese si sarebbe anche assicurato la promessa dell’acquisto da parte delle forze armate greche di 15 elicotteri Super Puma (prodotti dalla compagnia transalpina Eurocopter), del valore di 400 milioni di Euro, e di una quarantina di aerei da combattimento Dassault Rafale, il cui costo unitario si aggira attorno ai 100 milioni di Euro.

Non da meno è stato poi il governo tedesco, che aveva ferocemente criticato la Grecia e i suoi abitanti per aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità e, nel momento di difficoltà, di aver presentato il conto ai partner europei. Lo shopping forzato a Berlino del governo guidato dal PASOK di Papandreou, è consistito in almeno un paio di sottomarini della Thyssen Krupp, pagati 1,3 miliardi di Euro.

Le spese militari della Grecia sono peraltro tradizionalmente già molto più elevate rispetto alla media dei paesi europei, soprattutto a causa delle persistenti tensioni con la Turchia. Nel bilancio dello Stato per l’anno in corso, il Governo greco aveva perciò annunciato un taglio delle spese militari dal 3,1 per cento del PIL al 2,8 per cento. Un obiettivo che difficilmente verrà centrato, visti i nuovi contratti con le aziende francesi e tedesche.

Le spese militari della Grecia sono peraltro tradizionalmente già molto più elevate rispetto alla media dei paesi europei, soprattutto a causa delle persistenti tensioni con la Turchia. Nel bilancio dello Stato per l’anno in corso, il Governo greco aveva perciò annunciato un taglio delle spese militari dal 3,1 per cento del PIL al 2,8 per cento. Un obiettivo che difficilmente verrà centrato, visti i nuovi contratti con le aziende francesi e tedesche.

A seguito di queste rivelazioni, come previsto, si sono moltiplicate le proteste in un paese già provato dai tagli selvaggi del governo socialista. Per fronteggiare le critiche, il vice primo ministro, Theodoros Pangalos, ha ammesso pubblicamente che il suo governo era stato messo “sotto pressione per concludere accordi contro la propria volontà”, dal momento che alla Grecia “non servono nuove armi”.

I ricatti velati nei confronti di Atene sono stati confermati alla Reuters anche da un anonimo consigliere di Papandreou, il quale ha ricordato come durante le trattative per il prestito alla Grecia “nessuno diceva apertamente: acquistate le nostre navi da guerra o non vi daremo un soldo; tuttavia era chiaro che ci sarebbe stata maggiore disponibilità se avessimo fatto quello che ci era richiesto sul fronte degli armamenti”.

L’intera vicenda rivela la profonda ipocrisia che si nasconde dietro una propaganda che chiede enormi sacrifici ai lavoratori per sanare un debito del quale essi non hanno alcuna colpa. E, allo stesso tempo, smaschera la vera natura della presunta generosità di governi come quello francese e tedesco, apparentemente giunti come benefattori in soccorso della Grecia, ma in realtà ben decisi a difendere solo ed esclusivamente gli interessi economici delle loro banche e delle loro aziende.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana de Santis

di Rosa Ana de Santis

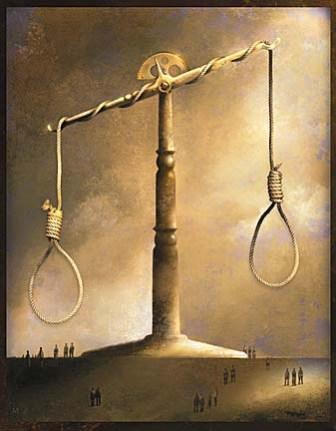

I numeri del Rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino dicono che, pur in un’evoluzione planetaria positiva, siamo lontani dall’abolizione giuridica internazionale della pena di morte. Resiste, dunque, questa interpretazione primitiva della giustizia. Sono state 5.679 le esecuzioni nel 2009. Il primato spetta alla Cina, seguita da Iran e Iraq. La morte di Saddam, a quanto pare, non ha fermato la mano del boia e ha lasciato intatte dinamiche e procedure della tirannide che sembrava esser stata sepolta insieme a lui.

Il premio per l’impegno sul fronte della politica “abolizionista” 2010 é stato riconosciuto a Jean Ping, ora Presidente della Commissione dell’Unione Africana. Da ministro degli Esteri del Gabon ha proposto l’abolizione della pena capitale e con il suo tenace lavoro ha contribuito favorevolmente al successo della risoluzione ONU sulla moratoria internazionale del 2007. Un protagonista assoluto degli ultimi anni che ha contribuito a traguardi importanti proprio nel cuore della sua Africa, flagellata dalle mattanze tribali. Ruanda, Burundi e Togo hanno abolito la pena di morte.

Singolare e di assoluto valore che proprio nei paesi delle guerre fratricide si sia riusciti a raggiungere questa maturità politica da parte dei governi. Altrettanto difficile da tollerare invece che, in Europa, il governo della Bielorussia continui a prevederla impunemente. Nei primi mesi del 2010 sono stati messi a morte due uomini per omicidio.

Al governo del presidente Aleksandr Lukašenko, amico del nostro premier, cui sono state aperte le porte dell’Italia in cambio degli archivi del Kgb, bisognerebbe sottoporre l’urgenza di cancellare la barbara pratica della pena capitale. Il nostro governo non solo non ha fatto granché in questa direzione, ma il nostro Presidente del Consiglio l’ha addirittura declamato come leader amatissimo dal popolo, a sfregio delle pesanti accuse di brogli elettorali.

Esiste un rapporto causale e quasi diretto tra la presenza di governi autoritari, dittature esplicite o mascherate, e la presenza della pena di morte. Sono i numeri a confermarlo. Dei 43 paesi che hanno in vigore la condanna capitale, 36 sono paesi con dittatura o illiberali ed è a questi che spetta il primato delle esecuzioni compiute nell’anno. Le democrazie liberali, invece, che figurano in questa lista nera sono gli Stati Uniti, il Giappone e il Botswana. Si potrebbe poi aggiungere, con molte ragioni, la lunghissima lista dei milioni di persone che muoiono per non riuscire a vivere, per colpa di un sistema internazionale costruito su misura per l’opulenza del Nord, che prevede l’impossibilità di accesso a cibo, acqua e medicine, oltre che a tecnologie e aiuti al Sud. Ma questo è tema più generale che nulla toglie alla barbarie della vendetta di Stato.

E’ chiaro, in termini squisitamente numerici, che abolire la pena di morte significa costruire una cultura della democrazia e del diritto laddove non c’è. Più difficile è capire cosa fare in quei paesi, come gli Stati Uniti, dove le carte del diritto esistono già e da diverso tempo. E’, con buona probabilità, una cultura solida dei diritti individuali inalienabili a mancare in un paese come gli USA, che del resto non perdona i poveri, i maledetti della terra e i colpevoli. Il Santo Padre, difensore per eccellenza della vita di tutti anche dei reietti, potrebbe occuparsi di più di gente in carne ed ossa tenuta anni nel braccio della morte, invece che degli embrioni che non diventeranno mai bambini.

E’ chiaro, in termini squisitamente numerici, che abolire la pena di morte significa costruire una cultura della democrazia e del diritto laddove non c’è. Più difficile è capire cosa fare in quei paesi, come gli Stati Uniti, dove le carte del diritto esistono già e da diverso tempo. E’, con buona probabilità, una cultura solida dei diritti individuali inalienabili a mancare in un paese come gli USA, che del resto non perdona i poveri, i maledetti della terra e i colpevoli. Il Santo Padre, difensore per eccellenza della vita di tutti anche dei reietti, potrebbe occuparsi di più di gente in carne ed ossa tenuta anni nel braccio della morte, invece che degli embrioni che non diventeranno mai bambini.

La lista degli ultimi condannati è lunga. Corea del Nord per motivi politici, Texas, Iran per traffico di droga. Tanti quelli che attendono una grazia, che non arriverà. Tra i condannati c’é anche la storia di Faith Amoro, 23 anni nigeriana, rimpatriata dall’Italia dopo che le è stato negato il diritto d’asilo. Rischia di essere condannata a morte nel suo paese con l’accusa di aver ucciso l’uomo che ha tentato di stuprarla.

L’Italia dovrà fare qualcosa di più che sperare in un atto di clemenza del governo nigeriano e accendere le candele della protesta silenziosa sotto gli archi del Colosseo. Caino come Barabba o vittime come Faith continuano a morire in moltissime parti del mondo senza che questo lavi le loro colpe, consoli le vittime o ci restituisca anche solo la sensazione di vivere in un mondo più umano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. La musica techno ha lasciato la scena per il silenzio dei funerali delle 21 giovani vittime. Finisce così la love parade di Duisburg. Una “danza macabra”, come la definisce il pastore che cerimonia le esequie. Molte le autorità presenti e tantissime le persone che hanno seguito la cerimonia attaccati alla tv o nelle piazze e negli stadi dove erano presenti i maxi schermi. Ai funerali presenti anche Angela Merkel e il presidente della Regione Nord Reno-Westfalia. Assente il sindaco di Duisburg, dello stesso partito della Merkel, che non intende dimettersi e che continua a rigettare ogni accusa. Prima tra tutte quella di avere ignorato gli avvisi di polizia e vigili del fuoco sull’inadeguatezza della città di Duisburg per il grande evento musicale.

Difficile spiegare l’indifferenza della polizia di fronte al panico collettivo e ancora più impossibile comprendere quali fossero le disposizioni date agli agenti. Proprio nel giorno del ricordo non si può evitare di pensare alle responsabilità e alle persone che sono rimaste a guardare quel tunnel in esplosione. Le recenti indagini del Governo regionale del Nordreno Vestfalia hanno definito con più precisione lo svolgimento dei fatti e si cominciano a fare le prime accuse ufficiali: i diretti colpevoli della tragedia sarebbero gli organizzatori dell'evento, tra cui il presidente Rainer Schaller, e il comune di Duisburg, con il sindaco Adolf Sauerland (CDU). Personaggi che, tra l'altro, si erano preoccupati di riversare inizialmente le loro accuse sulle forze di polizia stesse.

Secondo l'accusa, gli organizzatori della Love parade 2010 hanno tralasciato di rispettare il piano da loro stessi inizialmente presentato per ottenere i permessi, non garantendo così la cornice di sicurezza necessaria allo svolgersi pacifico dell'enorme manifestazione musicale. I rischi che ne sono scaturiti, quindi, erano perfettamente prevedibili: la mancanza iniziale si è aggravata sempre più, trasformandosi improvvisamente in una situazione al di fuori da ogni controllo. Erano quasi un milione a ballare a Duisburg e, quando si raggiungono queste cifre, le cose succedono molto velocemente.

Come è noto, all'origine di tutto c'è il tunnel di accesso al parco, dove era prevista la fine della techno street parade: dopo la sfilata, i carri avrebbero dovuto parcheggiarsi in questo spiazzo e far ballare i festaioli fino a notte inoltrata, possibilmente fino al mattino. E invece la tragedia. L'enorme quantità di persone presenti ha causato un ingorgo all'interno del tunnel, costringendo i ragazzi a un'interminabile attesa nel buio e nell'afa della galleria.

Tanto che, a un certo punto, gli uomini della sicurezza avrebbero dovuto sospendere l'ingresso al tunnel; ma questo non è avvenuto. E, proprio qui, l'ispettore Dieter Wehe, che si occupa delle indagini per conto del Land del Nordreno Vestfalia, individua la prima colpa della security: non aver impedito l'accumularsi di gente all'interno di quel tunnel che si è poi trasformato in trappola mortale.

Dall'altra parte del tunnel, nel frattempo, i numerosi partecipanti non riuscivano a uscire per l'immensa quantità di giovani danzanti che festeggiavano ignari davanti alle casse bloccando l'uscita. E qui, secondo Wehe, gli uomini della sicurezza avrebbero mancato ai loro doveri per la seconda volta: la security avrebbe dovuto spingere i ragazzi a raggiungere il campo aperto, evitando che impedissero il deflusso dal tunnel. Ed ecco il secondo, fatale errore della sicurezza e, con esso, la responsabilità degli organizzatori.

Appena raggiunta la luce, dopo la lunga attesa, i manifestanti, presi dal panico, hanno cercato una via di uscita alternativa al corteo obbligato in cui si sono sentiti prigionieri e lo hanno fatto attraverso delle strette scale laterali. Ed è proprio ai piedi di questi gradini che hanno trovato la morte le 21 vittime della Love Parade, schiacciate e calpestate in maniera tragica dalla pressione della massa e dal panico.

Per la sicurezza attorno al tunnel, gli organizzatori avevano previsto 150 uomini: dall'analisi dei video delle prime telecamere di controllo ne risultano molti meno. Anche le forze di polizia erano presenti in quantità ridotta e non sufficiente: la security avrebbe chiamato le forze dell'ordine troppo tardi perché potessero risolvere qualcosa. Se la tragedia è avvenuta intorno alle 17:00, gli uomini dell'organizzazione hanno chiesto l'intervento della squadra mobile solo verso le 15:30.

Per la sicurezza attorno al tunnel, gli organizzatori avevano previsto 150 uomini: dall'analisi dei video delle prime telecamere di controllo ne risultano molti meno. Anche le forze di polizia erano presenti in quantità ridotta e non sufficiente: la security avrebbe chiamato le forze dell'ordine troppo tardi perché potessero risolvere qualcosa. Se la tragedia è avvenuta intorno alle 17:00, gli uomini dell'organizzazione hanno chiesto l'intervento della squadra mobile solo verso le 15:30.

Rainer Schaller, responsabile della manifestazione, ha detto di essere pronto a sostenere le indagini con ogni mezzo per fare luce su quella verità che ritiene un dovere nei confronti delle famiglie delle vittime. A questo scopo ha messo a disposizione degli inquirenti i video di sei ulteriori telecamere di sicurezza. Il boss della Love Parade, tuttavia, non ha ancora ritrattato le sue accuse iniziali: le colpe sarebbero da attribuire alle forze dell'ordine e alla loro decisione improvvisa di aprire tutti i cancelli d'ingresso che portavano al tunnel. Il flusso di persone sarebbe diventato solo allora incontrollabile, dopo l'ordine della polizia. Secondo gli inquirenti, tuttavia, per ora non esistono prove in questa direzione.

E ora anche il sindaco di Duisburg, Adolf Sauerland, rischia la testa. Un centinaio di giovani hanno dimostrato in questi giorni di fronte al comune della città per chiedere le dimissioni del primo cittadino cristianodemocratico, accusato di aver risparmiato troppo nell'organizzazione dell'evento. Il sindaco avrebbe ricevuto anche delle minacce di morte anonime. In un'intervista, comunque, il sindaco ha ribadito la volontà di rimanere in carica, almeno fino a quando verrà fatta luce sulla tragedia della Love Parade.