- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In un’apparizione al Palazzo dell’Eliseo con alcuni leader della comunità ebraica francese, nella giornata di domenica il presidente François Hollande ha annunciato la prossima introduzione di misure più severe in materia di anti-terrorismo. La promessa è giunta il giorno dopo una serie di operazioni condotte dalla polizia transalpina in tutto il paese per smantellare una presunta rete di estremisti islamici e, soprattutto, mentre stanno aumentando le tensioni sociali prodotte dalla crisi economica in corso e dalla risposta ad essa decisa dal governo socialista.

Nel tentativo di distogliere l’opinione pubblica dai reali problemi del paese e dal mancato rispetto degli impegni elettorali da parte del suo governo, Hollande si è dato da fare per ingigantire il problema del fanatismo religioso in Francia, affermando che “lo Stato non scenderà a compromessi nel combattere il razzismo e l’anti-semitismo”, minacciando che “nulla sarà tollerato” in questo ambito.

La ferma condanna del razzismo e di ogni forma di discriminazione su base etnica o religiosa appare quanto meno ipocrita da parte di un presidente e di un partito come quello socialista che, da un lato, hanno sostanzialmente condiviso la legge profondamente anti-democratica del 2010 che vieta il burqa e altri indumenti religiosi che nascondo il viso e, dall’altro, hanno seguito l’esempio di Nicolas Sarkozy nell’implementazione di politiche persecutorie nei confronti dei Rom.

A fornire al governo di Parigi il più recente pretesto per provare a mettere in atto nuove misure di polizia sono stati alcuni episodi registrati negli ultimi giorni, nei quali sono state prese di mira sinagoghe ed esponenti della comunità ebraica in città come Lione o nelle aree periferiche della capitale.

Un giro di vite in materia di anti-terrorismo era peraltro già stato deciso e sfruttato politicamente la scorsa primavera dall’allora presidente Sarkozy a poche settimane dalle elezioni che lo avrebbero deposto. A Marzo, infatti, la minaccia del terrorismo sulla Francia venne improvvisamente rispolverata dai media e dai politici dopo che un attentato a Tolosa presso una scuola ebraica fece sette vittime.

Le forze di sicurezza francesi misero successivamente sotto assedio l’abitazione del presunto responsabile, Mohamed Merah, un 23enne di origine algerina ben noto alla polizia che aveva soggiornato in Pakistan e in Afghanistan, uccidendolo sommariamente dopo uno scontro a fuoco. L’episodio venne seguito da un’ondata di arresti nella comunità musulmana in Francia e subito sfruttato dalla retorica dell’establishment politico d’oltralpe in un periodo di crisi economica e con le elezioni alle porte.

Le forze di sicurezza francesi misero successivamente sotto assedio l’abitazione del presunto responsabile, Mohamed Merah, un 23enne di origine algerina ben noto alla polizia che aveva soggiornato in Pakistan e in Afghanistan, uccidendolo sommariamente dopo uno scontro a fuoco. L’episodio venne seguito da un’ondata di arresti nella comunità musulmana in Francia e subito sfruttato dalla retorica dell’establishment politico d’oltralpe in un periodo di crisi economica e con le elezioni alle porte.

Dopo l’ingresso all’Eliseo, dunque, Hollande non solo si è discostato ben poco dal suo predecessore nella politica economica, facendo pagare alle classi più in difficoltà la crisi del debito, e in quella estera, appoggiando un intervento esterno per rovesciare il regime di Assad in Siria, ma anche sul fronte domestico dimostra di seguire il percorso tracciato da Sarkozy.

Così, nel fine settimana il presidente socialista ha annunciato la presentazione da parte del suo governo di un disegno di legge anti-terrorismo in Parlamento che, tra l’altro, consentirà alla polizia di arrestare coloro che sono sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche anche al di fuori dei confini francesi o che hanno ricevuto addestramento all’estero. Inoltre, la proposta dell’esecutivo permetterà alle forze di polizia di avere accesso alle e-mail e ai dati relativi al traffico web dei sospettati, mentre verranno intensificate le misure di protezione e di sorveglianza dei luoghi di preghiera.

Nella giornata di sabato, intanto, la polizia francese ha dato prova della propria efficienza anche senza i provvedimenti che saranno a breve all’esame del parlamento. Tra Strasburgo e la Costa Azzurra sono state arrestate decine di persone sospettate di far parte di una rete di estremisti islamici e, nel corso di uno dei blitz, la polizia ha ucciso un 33enne che sarebbe coinvolto nell’attentato contro un negozio ebraico avvenuto lo scorso settembre a Sarcelles, un sobborgo di Parigi.

Con la maggioranza della popolazione transalpina che vede le proprie condizioni di vita seriamente minacciate dal governo, dalle istituzioni europee e dagli ambienti finanziari internazionali, il ministro degli Interni di Parigi, Manuel Valls, anticipando l’intervento di Hollande, in un’intervista rilasciata sabato scorso alla rete televisiva TF1 ha nondimeno messo in guardia i francesi dalla minaccia terroristica che graverebbe sul loro paese.

Con la maggioranza della popolazione transalpina che vede le proprie condizioni di vita seriamente minacciate dal governo, dalle istituzioni europee e dagli ambienti finanziari internazionali, il ministro degli Interni di Parigi, Manuel Valls, anticipando l’intervento di Hollande, in un’intervista rilasciata sabato scorso alla rete televisiva TF1 ha nondimeno messo in guardia i francesi dalla minaccia terroristica che graverebbe sul loro paese.

Dai vertici dello Stato, misure di polizia e toni catastrofisti che prefigurano un assedio da parte di estremisti islamici vengono così utilizzati sia per contenere il malcontento diffuso, cercando di dirottarlo su minacce in gran parte fabbricate o ingigantite, sia per creare strumenti legali che facilitino il controllo del dissenso interno e dello scontro sociale già in atto e che si intensificherà ancora di più con l’aggravarsi della crisi economica.

Tutto ciò in uno scenario nel quale si prospettano migliaia di ulteriori licenziamenti nelle principali aziende francesi, nonché nuove pesanti misure di austerity e di smantellamento delle protezioni sociali e dei diritti dei lavoratori che hanno già dato vita nei giorni scorsi a massicce manifestazioni di protesta a Parigi e in altre città della Francia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

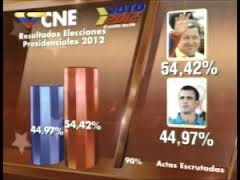

Un’affluenza al voto senza precedenti nella storia del paese, ha indicato che vuole ancora Hugo Chavez come Presidente del Venezuela. Una indicazione netta, forte del 55 per cento dei consensi, che ha sancito una vittoria di portata storica. I prossimi sei anni lo porteranno a complessivi venti anni di governo e il mandato popolare appena ricevuto produrrà inevitabilmente un ulteriore approfondimento delle politiche economiche e sociali di natura socialista.

L’opposizione - comunque capace di radunare il 44 per cento dei voti, cioè il suo record degli ultimi 14 anni - ha immediatamente riconosciuto la vittoria di Chavez, il quale ha prontamente ringraziato il suo sfidante Capriles per il senso civico dimostrato, invitando i suoi nemici a ridurre la quota di odio e ad abbassare il livello di belligeranza in funzione di un ruolo più propositivo nei confronti del paese.

Parole che sembrano decisamente figlie di questo nuovo scenario di reciproco riconoscimento tra maggioranza e minoranza, ma non è detto che si riproporranno nel prossimo futuro, visto l’odio viscerale dell’oligarchia locale verso la rivoluzione bolivariana. La vigilia del voto era stata caratterizzata dall’incedere pesante delle operazioni destabilizzatrici organizzate dall’ambasciata degli Stati Uniti; quelle relative alla guerra mediatica erano coadiuvate in prima persona dalla signora Viviana Giancaman, dirigente di Freedom House, l’organizzazione del governo statunitense che, insieme a USAID e NED, si occupa direttamente della destabilizzazione dei paesi nemici sotto le mentite spoglie di organismi umanitari non governativi. La strategia statunitense prevedeva che il loro candidato, Capriles, potesse arrivare a un margine di distacco di due o tre punti da Chavez e, in quel caso, la campagna di delegittimazione del voto avrebbe avuto il suo via libera.

Ma i rapporti positivi degli osservatori internazionali sull’andamento ordinato e corretto delle operazioni di voto e il margine notevole della vittoria del Comandante Hugo Chavez hanno reso impossibile mettere in pratica la strategia destabilizzatrice che prevedeva il mancato riconoscimento del voto, quindi la discesa in piazza dell’opposizione che denunciava i brogli e cui avrebbero fatto seguito le prese di posizione occidentali che sarebbero culminate nel disconoscimento ufficiale del voto da parte di Obama. D’altra parte, il governo venezuelano, a conoscenza del piano, aveva mobilitato decine di migliaia di soldati a garanzia tanto del corretto funzionamento del processo elettorale, quanto come deterrente per ogni qualsivoglia piano destabilizzatore.

Alcuni analisti internazionali ritengono il risultato di ieri sia comunque un segnale di distanza dell’elettorato da Chavez, visto che nelle precedenti elezioni l’opposizione aveva raggiunto il 36 per cento dei voti e Chavez il 63 per cento. Ma il dato è squisitamente numerico e percentuale, niente affatto politico, giacché l’opposizione odierna, che comprende 20 partiti in perenne lite tra loro, la gerarchia ecclesiale e il sostegno di Stati Uniti ed Europa, non é un soggetto politico credibile.

Alcuni analisti internazionali ritengono il risultato di ieri sia comunque un segnale di distanza dell’elettorato da Chavez, visto che nelle precedenti elezioni l’opposizione aveva raggiunto il 36 per cento dei voti e Chavez il 63 per cento. Ma il dato è squisitamente numerico e percentuale, niente affatto politico, giacché l’opposizione odierna, che comprende 20 partiti in perenne lite tra loro, la gerarchia ecclesiale e il sostegno di Stati Uniti ed Europa, non é un soggetto politico credibile.

E' infatti talmente frammentata al suo interno e così tanto povera sul piano della proposta politica che solo nell’avversione a Chavez e alla rivoluzione bolivariana trova un punto d’unità. Se Chavez incarna la leadership della rivoluzione bolivariana, l’opposizione esiste solo come espressione di odio allo stato puro per il presidente e il suo Socialismo del terzo millennio. L'opposizione può quindi diventare un cartello elettorale, ma non una proposta politica alternativa e credibile, almeno per ora.

E’ infatti un’opposizione che non ha nessuna ricetta economica o sociale per il paese che non sia quella del ritorno ai ruggenti anni che precedettero l’arrivo di Chavez, quando il Venezuela risultava uno dei paesi più ricchi del mondo nel sottosuolo e uno dei più poveri al suolo. Il paese era governato da una elite locale dominante verso l’interno e dominata dall’estero.

Gli straordinari introiti del petrolio venivano infatti destinati all’arricchimento smodato dell’oligarchia locale, e il prezzo da pagare era quello di una forbice sociale smisurata, che a fronte di tanta ricchezza vedeva una società collocata negli ultimi gradini degli indici internazionali attestanti il grado di soddisfacimento dei bisogni primari. Le classi disagiate, che raggiungevano quasi il 71% della popolazione, erano fuori dal giogo politico, da ogni forma di rappresentanza e spesso, proprio per questo, nemmeno interessate persino dall’esercizio formale del voto.

Il Venezuela di oggi, però, è tutt’altro paese. Le riforme economiche e sociali realizzate hanno enormemente ridotto le disuguaglianze. Chavez, che pure mai ha messo in discussione la legittimità dell’impresa privata, ha però imposto l’intervento dello Stato nell’economia, in primo luogo rendendo pubblica la proprietà degli immensi giacimenti di idrocarburi e dei settori strategici.

Grazie agli straordinari proventi del petrolio, ha garantito redistribuzione della ricchezza, investimenti pubblici nell’istruzione, nelle politiche abitative e nella sanità, portando l’occupazione ai suoi massimi storici e aumentando il salario minimo, ristrutturando in positivo il sistema pensionistico e distruggendo la gran parte dell’analfabetismo. Riforme economiche e sociali che hanno marciato di pari passo con la modernizzazione del paese, fatta di strade, ferrovie, porti, gasdotti e oleodotti destinati ad una migliore distribuzione energetica.

Grazie agli straordinari proventi del petrolio, ha garantito redistribuzione della ricchezza, investimenti pubblici nell’istruzione, nelle politiche abitative e nella sanità, portando l’occupazione ai suoi massimi storici e aumentando il salario minimo, ristrutturando in positivo il sistema pensionistico e distruggendo la gran parte dell’analfabetismo. Riforme economiche e sociali che hanno marciato di pari passo con la modernizzazione del paese, fatta di strade, ferrovie, porti, gasdotti e oleodotti destinati ad una migliore distribuzione energetica.

In politica estera ha svolto un ruolo straordinario nel processo d’integrazione latinoamericano, puntando tutto sullo sviluppo delle relazioni sud-sud; ha imposto una relazione con gli Stati Uniti fondata sul reciproco rispetto e, in collaborazione con Cuba, Brasile, Ecuador, Bolivia, Uruguay e Nicaragua, ha stimolato in tutta l’America Latina un percorso di profondo rinnovamento politico che ha trasformato il continente nel bacino naturale della resistenza alle politiche neoliberiste.

La disobbedienza al Washington consensus lo ha portato poi ad aprire una nuova stagione di relazioni economiche e commerciali con Russia, Iran e Cina (così come il Brasile), collocando strategicamente gli investimenti e lo sfruttamento energetico in bacini di straordinaria potenzialità (come quello dell’Orinoco) ancora non sfruttate. Logicamente, scelte che sono per Washington un'autentico insulto, ma che attengono alla libera scelta di un paese e un governo sovrano, piaccia o no all'establishment USA.

L’intenzione di Chavez è da un lato quella di ridurre concretamente la dipendenza dagli Usa quale principale cliente delle forniture di greggio (sottraendosi così a qualunque ricatto o blocco economico potenziale, vista l’esperienza di Cuba e Nicaragua) e dall’altra quella di pianificare lo sviluppo dell’economia diversificando fonti e interlocuzioni internazionali, così come ogni governo affezionato alla propria sovranità nazionale dovrebbe fare.

Se oggi anche i settori più umili della popolazione dispongono di case, assistenza sanitaria gratuita, istruzione, trasporti e salari è stato proprio in ragione della brusca inversione di rotta che Chavez ha imposto per i proventi petroliferi. Dunque il margine ridotto tra governo e opposizione filo-statunitense - che comunque resta pesantissimo – pur contenendo un dato numerico non appare semplice da trasferire sul piano politico.

Difficile infatti che la maggioranza della popolazione possa rinunciare alla crescita economica di cui ha beneficiato per premiare gli eredi della DC venezuelana o le famiglie della burguesia compradora che si sono spartite il bottino per decenni alle spalle della maggioranza dei cittadini e che vorrebbero riprendere a fare.

Questo non impedisce di vedere i problemi relativi alla corruzione e alla delinquenza diffuse, pur se in diminuzione rispetto agli ultimi anni, ma comunque segnali endemici di un governo che ha cambiato il paese ma non riesce del tutto a cambiare la sua gente. Una maggiore attenzione e politiche più forti contro le deviazioni sociali dovranno necessariamente essere implementate, se non si vuole che il malcontento generi avversità. Ma questo rappresenta aspetti da correggere su un impianto sociale e politico che va ben aldilà e che é condiviso dalla maggioranza dei venezuelani.

Il Socialismo del terzo millennio, così ama definirlo Chavez. E’ un socialismo distinto e distante dalle interpretazioni dottrinarie e asfissianti del secolo scorso: valorizza e impone la volontà popolare ma rispetta le regole del gioco democratico. Riconosce e combatte le differenze di classe ma non cerca il dominio di una classe sull’insieme della società. Determina con forza le scelte politiche e rivendica la centralità della rivoluzione, ma non pensa nemmeno a ridurre lo spazio politico ed elettorale per tutti.

Il Socialismo del terzo millennio, così ama definirlo Chavez. E’ un socialismo distinto e distante dalle interpretazioni dottrinarie e asfissianti del secolo scorso: valorizza e impone la volontà popolare ma rispetta le regole del gioco democratico. Riconosce e combatte le differenze di classe ma non cerca il dominio di una classe sull’insieme della società. Determina con forza le scelte politiche e rivendica la centralità della rivoluzione, ma non pensa nemmeno a ridurre lo spazio politico ed elettorale per tutti.

E’ attento alla comunicazione politica, ma non effettua censura sui media, quasi tutti peraltro di proprietà dell’opposizione. Costruisce e difende le politiche d’integrazione sociale, amplia e rafforza la dimensione del welfare cui destina risorse imponenti, ma non disconosce il valore dell’iniziativa privata. Rafforza il suo movimento ma non impedisce il confronto politico con l’opposizione e affronta le urne con una frequenza impensabile altrove, giacché chiede attraverso ripetuti referendum un mandato popolare per ogni processo profondo di modificazione della realtà politica venezuelana in termini costituzionali.

Chavez sfugge quindi agli insulti che da ogni parte del mondo occidentale arrivano, allo scherno rabbioso e impotente di Miami, al disegno caricaturale che Washington e i suoi alleati propinano alle penne affittate dei grandi media europei. Perché le parole, anche quelle più velenose e più false, quasi sempre pronunciate dalle stesse bocche, prima o poi trovano conferma o smentita quando il popolo prende la parola. E allora, ma non solo allora, i risultati s’incaricano di ristabilire la giusta distanza tra le parole ignobili e i fatti nobili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo dei tre dibattiti presidenziali negli Stati Uniti è andato in scena nella notte italiana di mercoledì a Denver, nel Colorado, con i due sfidanti per la Casa Bianca che, come previsto, hanno accuratamente evitato di discutere sia dei reali problemi del paese, a cominciare da povertà e disoccupazione, sia delle devastanti conseguenze che avranno le politiche proposte da entrambi su decine di milioni di americani.

In 90 minuti di faccia a faccia in diretta TV moderato dall’anchorman della PBS Jim Lehrer, a cui hanno assistito 60 milioni di spettatori, il presidente Barack Obama e il suo sfidante repubblicano Mitt Romney hanno in sostanza manifestato ancora una volta tutta la loro fiducia nel sistema della libera impresa per risolvere i problemi economici attuali e tornare a generare benessere per la classe media in affanno.

Questa identità di vedute dei due contendenti, così come dei rispettivi partiti, è tuttavia occultata dai media ufficiali che, subito dopo il dibattito, hanno continuato a propagandare la favola di un’elezione che rappresenterebbe una sorta di scontro epocale tra due ideologie opposte: l’una - quella democratica - caratterizzata dalla visione che il governo deve giocare un ruolo fondamentale nel promuovere la crescita economica e l’altra - quella repubblicana - che sostiene che il ruolo del governo debba essere ridotto al minimo, consentendo al business di svolgere la propria funzione praticamente senza alcun vincolo o controllo.

Il New York Times, addirittura, in uno dei numerosi pezzi dedicati tra mercoledì e giovedì all’evento di Denver, ha scritto che “il dibattito ha evidenziato una divisione sulla politica interna mai vista dai tempi della sfida tra il presidente Ronald Reagan e Walter Mondale del 1984”. Al contrario, a ben vedere, l’elezione di quest’anno appare piuttosto come il culmine di tre decenni segnati dal progressivo appiattimento delle politiche dei due partiti americani su posizioni totalmente pro-business. Il presunto scontro ideologico tra Obama e Romney, perciò, non riflette altro che i differenti interessi all’interno delle varie sezioni dell’élite economica e finanziaria d’oltreoceano.

Secondo quasi tutte le analisi del dopo-dibattito, Obama avrebbe insolitamente evitato di attaccare Romney sulle questioni finora più discusse in campagna elettorale, quelle legate cioè al suo ruolo nel private equity, al rifiuto di rendere pubblica la maggior parte delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e alla creazione di svariati conti bancari off-shore per abbattere il suo carico fiscale.

Soprattutto, in un’ora e mezza il presidente democratico non ha mai accennato al commento che il suo rivale aveva fatto durante una raccolta fondi a maggio, sostenendo che la sua campagna elettorale non intende cercare il voto di quel 47% della popolazione americana che “dipende dal governo, si sente una vittima, crede che il governo abbia la responsabilità di prendersi cura dei suoi problemi e di avere diritto all’assistenza sanitaria, al cibo e ad una casa”, dal momento che costoro intendono comunque votare per Obama. L’atteggiamento del presidente è apparso a molti sostenitori ancora più sconcertante alla luce del fatto che le parole di Romney sono state usate in innumerevoli messaggi elettorali prodotti in queste settimane dal team democratico. La ragione di questa reticenza può forse essere ricercata nel desiderio dell’inquilino della Casa Bianca, e dei grandi interessi a cui fa riferimento, di limitare toni populisti che rischierebbero di alimentare ulteriormente lo scontro sociale nel paese in una situazione di pesante disagio per decine di milioni di americani, in particolare dopo che l’ultimo mese ha visto esplodere le tensioni nei massicci scioperi di Chicago e Detroit, due città amministrate proprio dai democratici.

L’atteggiamento del presidente è apparso a molti sostenitori ancora più sconcertante alla luce del fatto che le parole di Romney sono state usate in innumerevoli messaggi elettorali prodotti in queste settimane dal team democratico. La ragione di questa reticenza può forse essere ricercata nel desiderio dell’inquilino della Casa Bianca, e dei grandi interessi a cui fa riferimento, di limitare toni populisti che rischierebbero di alimentare ulteriormente lo scontro sociale nel paese in una situazione di pesante disagio per decine di milioni di americani, in particolare dopo che l’ultimo mese ha visto esplodere le tensioni nei massicci scioperi di Chicago e Detroit, due città amministrate proprio dai democratici.

Più in generale, Obama è apparso indubbiamente passivo e poco combattivo, permettendo a Romney di andare all’attacco e di dare forse alla sua campagna in difficoltà la scossa necessaria per riaprire la corsa alla Casa Bianca pochi giorni dopo l’apertura dei seggi negli stati che prevedono il voto anticipato e per posta.

Anche grazie alla tattica prudente di Obama, dunque, Romney ha potuto con un certo successo mettere al centro del dibattito il bilancio tutt’altro che esaltante del primo mandato del presidente democratico invece delle sue lacune come candidato. Romney, d’altra parte, giungeva a Denver in una situazione quasi disperata, essendo staccato in praticamente tutti i sondaggi nazionali e in quelli ben più importanti relativi alla manciata di stati in bilico che decideranno l’esito del voto di novembre.

Mitt Romney, inoltre, come quasi sempre accade nelle fasi finali di una campagna elettorale per la Casa Bianca, è tornato a sfoderare i toni moderati e centristi che hanno caratterizzato gran parte della sua precedente carriera politica, così da provare a convincere i pochi elettori indipendenti ancora indecisi. Il miliardario mormone ha elogiato la legge sanitaria che aveva implementato quando era governatore del Massachusetts, nonostante essa sia considerata fonte di ispirazione per l’odiata riforma di Obama del 2010, e ha ricordato allo stesso tempo lo spirito bipartisan che aveva contraddistinto gli anni alla guida dello stato del New England.

Nel corso della serata non sono mancate anche le imprecisioni e le consuete accuse reciproche basate su affermazioni palesemente false. Se Obama ha citato in maniera inesatta il piano di riduzione della spesa pubblica di Romney, quest’ultimo ha a sua volta criticato il presidente per avere presieduto al raddoppio del deficit federale durante il suo mandato, quando invece è leggermente calato, e per avere creato un sistema di assistenza sanitaria fondato sul settore pubblico, quando al contrario la riforma è incentrata in gran parte sulle assicurazioni private. Un raro momento di verità si è registrato durante un intervento di Romney, nel quale ha ammesso che ad avere migliorato la loro condizione economica anche in questo momento di crisi sono stati solo i redditi più elevati. Trovando l’approvazione del rivale democratico, Romney ha poi aggiunto che questa ristretta cerchia di privilegiati continuerà a passarsela ottimamente nel prossimo futuro indipendentemente da chi vincerà le elezioni.

Un raro momento di verità si è registrato durante un intervento di Romney, nel quale ha ammesso che ad avere migliorato la loro condizione economica anche in questo momento di crisi sono stati solo i redditi più elevati. Trovando l’approvazione del rivale democratico, Romney ha poi aggiunto che questa ristretta cerchia di privilegiati continuerà a passarsela ottimamente nel prossimo futuro indipendentemente da chi vincerà le elezioni.

Secondo gli standard della politica mainstream americana, in ogni caso, sarebbe stato Romney ad aggiudicarsi nettamente il primo round dei dibattiti presidenziali, anche perché, come ha fatto notare giovedì l’editorialista del Washington Post, Dana Milbank, il candidato repubblicano aveva alimentato delle aspettative molto basse alla vigilia del confronto.

Per quello che possano valere in previsione dell’election day, anche gli “instant poll” di molti media statunitensi hanno confermato questa impressione. Ad esempio, secondo la rilevazione della CNN, il 67% degli spettatori del dibattito ha assegnato la “vittoria” a Romney, contro il 25% che ha preferito Obama. Per la CBS e Google, invece, Romney ha avuto il favore rispettivamente del 46% e del 48% degli intervistati, contro il 22% e il 25% del presidente.

Il percorso verso il 6 novembre proseguirà ora con un dibattito in programma giovedì prossimo in Kentucky tra i candidati alla vice-presidenza, Joe Biden e Paul Ryan, mentre Obama e Romney torneranno a fronteggiarsi il 16 ottobre a New York e il 22 a Boca Raton, in Florida.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Arturo Bandini

di Arturo Bandini

Le tensioni tra Siria e Turchia hanno fatto registrare una pericolosa impennata negli ultimi due giorni in seguito al lancio di un missile dal territorio siriano, approdato in una zona residenziale della città turca di Akçakale dove ha fatto cinque vittime civili. Nonostante le scuse di Damasco e gli appelli alla calma, il governo di Ankara del premier islamista Recep Tayyip Erdogan ha subito sfruttato l’episodio per colpire con l’artiglieria pesante obiettivi militari oltreconfine, facendo così aumentare sempre più le probabilità di un intervento esterno vero e proprio per cercare di risolvere una crisi entrata ormai nel 19esimo mese.

Dopo i fatti di mercoledì, l’esercito turco ha subito iniziato a bombardare bersagli nella città siriana di Idlib, già teatro di alcuni dei più cruenti scontri degli ultimi mesi, per poi riprendere le operazioni nella mattinata di giovedì, uccidendo alcuni soldati dell’esercito regolare proprio mentre al Parlamento di Ankara era in discussione una mozione per autorizzare l’ulteriore uso della forza in caso di nuove “provocazioni” da parte di Damasco.

La proposta avanzata dal partito di governo (AKP) è stata alla fine approvata a larga maggioranza e tra le polemiche dei partiti di opposizione. Un deputato del Partito Repubblicano Popolare (CHP) ha criticato l’esecutivo per avere chiesto il passaggio di un provvedimento che “potrebbe scatenare una guerra mondiale”.

La ritorsione delle ore precedenti era stata resa possibile invece dalle nuove regole di ingaggio approvate da Ankara dopo l’abbattimento di un aereo militare turco lo scorso mese di giugno da parte della contraerea siriana. In quell’occasione, Damasco aveva sostenuto che il velivolo era entrato nel proprio spazio aereo, mentre secondo la versione turca il mezzo si era mantenuto nello spazio internazionale.

I consiglieri del premier Erdogan si sono comunque affrettati a precisare che la Turchia, almeno per il momento, non intende dichiarare guerra alla Siria e che la mozione appena approvata non comporta automaticamente l’inizio di un conflitto, peraltro estremamente impopolare in patria. Il governo dell’AKP dispone ora però degli strumenti legali per entrare in guerra appena se ne presenterà l’occasione, sfruttando cioè come pretesto qualsiasi incidente che avrà luogo lungo un confine sterminato e caratterizzato dal caos e da scontri quotidiani. Nel frattempo, le agenzie di stampa turche hanno testimoniato del movimento di truppe e mezzi pesanti verso il confine siriano.

Il rischio che in un aperto conflitto vengano coinvolte anche le potenze occidentali è molto elevato, come dimostra la richiesta fatta dalla Turchia mercoledì sera alla NATO per convocare una riunione di emergenza secondo l’articolo IV della carta dell’Alleanza che prevede appunto consultazioni tra i paesi membri quando viene minacciata la sicurezza o l’integrità territoriale di uno di essi. Da Bruxelles, il Patto Atlantico ha alla fine emesso un comunicato di condanna verso la Siria, esprimendo solidarietà con Ankara.

Il rischio che in un aperto conflitto vengano coinvolte anche le potenze occidentali è molto elevato, come dimostra la richiesta fatta dalla Turchia mercoledì sera alla NATO per convocare una riunione di emergenza secondo l’articolo IV della carta dell’Alleanza che prevede appunto consultazioni tra i paesi membri quando viene minacciata la sicurezza o l’integrità territoriale di uno di essi. Da Bruxelles, il Patto Atlantico ha alla fine emesso un comunicato di condanna verso la Siria, esprimendo solidarietà con Ankara.

Alla luce della confusione che regna nelle zone di confine, dove operano numerosi gruppi “ribelli” anti-Assad, non è del tutto chiara la provenienza del missile caduto mercoledì in territorio turco, tanto che non sarebbe del tutto da escludere un’azione ad opera proprio di questi ultimi per spingere Ankara ad intervenire in Siria.

In ogni caso, da Damasco il ministro dell’Informazione, Omran Zoabi, ha fatto le condoglianze ai famigliari delle vittime ed ha annunciato l’apertura di un’indagine per accertare la provenienza del missile. L’agenzia di stampa AFP, inoltre, nella giornata di giovedì ha citato il vice-premier turco, Besir Atalay, secondo il quale il governo siriano avrebbe ammesso la propria responsabilità, scusandosi per l’accaduto.

Proprio nei giorni precedenti, tuttavia, il vice-ministro degli Esteri russo, Gennady Gatilov, aveva rivelato di avere fatto appello ai paesi della NATO ad evitare di utilizzare la situazione caotica al confine turco-siriano per giustificare un intervento nel paese. Inoltre, il diplomatico di Mosca aveva avvertito che i “ribelli” avrebbero potuto prendere iniziative provocatorie proprio per cercare di trascinare la Turchia nel conflitto.

Nel corso di una visita in Kazakistan, il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, si è unita al coro di condanne verso Damasco per le cinque vittime civili di Akçakale, anche se il governo turco non sembra esattamente una vittima della violenza scatenata dall’aggravarsi della crisi siriana. Ankara ospita infatti sul proprio territorio i vertici del cosiddetto Libero Esercito della Siria e, assieme agli Stati Uniti e ai loro alleati, fornisce appoggio militare e finanziario ai guerriglieri che conducono operazioni oltre confine per cercare di rovesciare Assad e installare un regime meglio disposto verso l’Occidente. Da tempo, poi, la Turchia insiste per creare corridoi “umanitari” in Siria, un altro pretesto cioè per gettare le basi di un intervento esterno nel martoriato paese mediorientale.

Il nuovo scontro tra Siria e Turchia è giunto lo stesso giorno di un attentato suicida ad Aleppo che ha fatto quasi 50 morti, in buona parte civili, e più di 100 feriti. L’esplosione è stata rivendicata dal Fronte Al-Nusra, uno dei gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda operanti nel paese e di fatto appoggiati dagli Stati Uniti.

La strategia occidentale e della Turchia rischia dunque di infiammare ancora di più il Medio Oriente, trascinando nel conflitto sia i paesi della regione che le altre potenze internazionali, a cominciare dalla Russia. Ciò accade proprio mentre si moltiplicano i resoconti sui media circa la natura dei “ribelli” che si starebbero battendo per la democrazia in Siria.

La strategia occidentale e della Turchia rischia dunque di infiammare ancora di più il Medio Oriente, trascinando nel conflitto sia i paesi della regione che le altre potenze internazionali, a cominciare dalla Russia. Ciò accade proprio mentre si moltiplicano i resoconti sui media circa la natura dei “ribelli” che si starebbero battendo per la democrazia in Siria.

Un reportage dal confine turco-siriano pubblicato mercoledì dal New York Times, ad esempio, dipinge un ritratto ben poco lusinghiero delle forze di opposizione anti-Assad. Secondo i reporter del Times, dal momento che da qualche tempo le defezioni dei membri delle forze di sicurezza del regime si sono ridotte drasticamente, in un segno evidente dell’impopolarità dei “ribelli”, questi ultimi sono passati a metodi di persuasione non esattamente democratici per convincere i militari a passare tra le loro fila, ricorrendo tra l’altro a rapimenti, minacce e intimidazioni.

Inoltre, un recente articolo del quotidiano libanese Al Akhbar ha a sua volta descritto le profonde divisioni esistenti tra i vari gruppi di opposizione attorno a questioni politiche e ideologiche che hanno già portato a svariati assassini di leader e membri delle fazioni coinvolte. Gli scontri interni sarebbero causati anche da divergenze dovute alla diversa origine dei guerriglieri impegnati nel paese, con gli arabi da una parte e i non-arabi provenienti dal Pakistan, dall’Afghanistan, dalla Cecenia o dai Balcani dall’altra che spesso si rendono protagonisti di abusi sessuali, torture e assassini di civili sospettati di appoggiare il regime di Assad.

Significativamente, il pezzo di Al Akhbar si chiude con la vicenda di alcuni jihadisti libanesi e palestinesi recatisi in Siria per combattere Assad e che recentemente hanno deciso di abbandonare la lotta a causa dei conflitti interni all’opposizione armata e della repulsione provata per i metodi utilizzati.

Nonostante siano perfettamente al corrente del profilo delle forze che stanno sostenendo e finanziando, i governi occidentali, della Turchia e dei loro alleati nel Golfo Persico intendono continuare la loro propaganda anti-Assad, adoperandosi apertamente per favorire un intervento armato esterno che avrebbe conseguenze disastrose per gli equilibri e la già precaria stabilità dell’intera regione mediorientale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Il Venezuela è pronto: domenica prossima sceglierà se confermare per la quarta volta la popolarità di Hugo Chavez oppure se votare Henrique Capriles, tornando così ai tempi in cui Washington stabiliva chi e come governava a Caracas. Il presidente, guarito dal tumore, chiamando al voto le classi più povere del paese e il ceto medio, cioè i settori che hanno goduto delle politiche sociali di questi anni, ha annunciato un ulteriore rilancio del suo progetto socialista, fatto d’integrazione latinoamericana e nazionalismo, giustizia sociale e politica economica redistributiva.

I risultati delle politiche economiche e sociali dell’era Chavez indicano del resto come i tempi nei quali i partiti legati a Washington governavano, accaparrandosi le straordinarie risorse petrolifere mentre il 60% della popolazione viveva sotto la soglia della povertà, sono oggi un lontano ricordo. Chavez ha decisamente invertito la tendenza ed il livellamento verso l’alto delle condizioni della parte più povera della popolazione e dello stesso ceto medio, è stato il carburante del motore bolivariano di questi anni. Mai, negli ultimi 60 anni, il paese ha avuto così bassi i tassi di disoccupazione, povertà estrema e povertà generale, mortalità infantile e mortalità materna.

Anche per questo, a leggere i sondaggi, il candidato dell’opposizione - un cartello di venti partiti diversi, ma con un solo padrone - non pare avere particolari possibilità di sconfiggere il Presidente. La regia della sua campagna elettorale, a Miami, informa e avverte che Capriles da il meglio di sé sulle lunghe distanze: sarà curioso vederlo. Perché Chavez sembra titolare di un vantaggio numerico che difficilmente le incognite dell’ultima ora potrebbero concretamente mettere in discussione.

Ma la battaglia, benché da questo lato dell’oceano possa apparire poco credibile, è decisamente tra due opzioni completamente alternative. Gli Stati Uniti, che non hanno mai smesso di tentare di sovvertire il governo venezuelano, arrivando persino a organizzare il golpe del 2002 che per 36 ore depose Chavez (poi reintegrato al palazzo di Miraflores dall’insurrezione popolare che costrinse i golpisti a scarcerarlo e ad imbarcarsi in tutta fretta sui primi voli privati per Miami) sono impegnati pancia a terra nel cercare di interferire con ogni mezzo sulla contesa elettorale.

Rispetto al personale politico-imprenditoriale solitamente utilizzato, Washington stavolta ha scelto una figura relativamente nuova e di qualche successo. Capriles, infatti, dispone comunque di un bagaglio di credibilità elettorale superiore a quello dei vecchi arnesi reazionari venezuelani. Ma il nuovo é solo apparenza: per giovane che sia, Capriles é ben inserito nel sistema di potere storicamente dominante verso il paese e dominato da fuori. E' dunque, per gli USA, la soluzione migliore nella situazione peggiore.

Rispetto al personale politico-imprenditoriale solitamente utilizzato, Washington stavolta ha scelto una figura relativamente nuova e di qualche successo. Capriles, infatti, dispone comunque di un bagaglio di credibilità elettorale superiore a quello dei vecchi arnesi reazionari venezuelani. Ma il nuovo é solo apparenza: per giovane che sia, Capriles é ben inserito nel sistema di potere storicamente dominante verso il paese e dominato da fuori. E' dunque, per gli USA, la soluzione migliore nella situazione peggiore.

Perché la convinzione che un colpo di stato sia la soluzione migliore per Caracas, a Washington non l’hanno mai persa, ma memori della sberla ricevuta nell’Aprile del 2002, stavolta lavorano più sulle tappe intermedie, privilegiando intanto la via dell’intorbidimento progressivo e costante della campagna elettorale per favorire un clima violento, conveniente alla delegittimazione del risultato ove fosse favorevole a Chavez.

Nulla è lasciato al caso e nulla in mano dell’opposizione venezuelana, incapace cronicamente di sviluppare qualunque iniziativa credibile. Allo scopo, consiglieri militari e d’intelligence statunitensi, oltre che funzionari del Dipartimento di Stato, sono sbarcati negli ultimi mesi in Venezuela. Uno dei nomi più significativi è quello del Colonnello Richard Nazario, aggregato militare dell’ambasciata Usa a Caracas, coinvolto nel golpe del 2002, dove agiva agli ordini di Otto Reich, plenipotenziario di George Bush per l’America Latina.

L’ambasciata statunitense ha messo in piedi un centro di monitoraggio che servirà a realizzare il computo dei voti parallelo e alternativo a quello ufficiale. E’ stato allocato nella casa del suo funzionario James Derham, e ricade sotto la supervisione di David Mueller, specialista in informazione tecnologica. A propostito: anche Mueller, con gli stessi compiti, lavorava nel 2002 durante il golpe.

Sia chiaro: l’installazione di un centro di calcolo elettorale parallelo da parte di uno stato straniero è in aperta e flagrante violazione di tutte le norme che stabiliscono il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche all’estero, ma ormai le legalità internazionale è come il debito: si poggia solo sulle spalle dei piccoli.

La stessa ambasciata si è resa poi protagonista di una serie di investimenti economici che fanno pensare: grandi quantitativi di giubbotti antiproiettile e maschere antigas, affitto di diverse macchine blindate e acquisto di grandi quantitativi di cibo in scatola, persino materassi e lenzuola. Si potrebbe dire: ma che c’entrano questi prodotti con le strategie golpiste? C’entrano eccome, giacché acquistarne ora prevede l’impossibilità di farlo nei prossimi giorni e non sarà un caso che esattamente gli stessi prodotti erano stati acquistati in grande quantità alla vigilia del golpe del 2002.

La stessa ambasciata si è resa poi protagonista di una serie di investimenti economici che fanno pensare: grandi quantitativi di giubbotti antiproiettile e maschere antigas, affitto di diverse macchine blindate e acquisto di grandi quantitativi di cibo in scatola, persino materassi e lenzuola. Si potrebbe dire: ma che c’entrano questi prodotti con le strategie golpiste? C’entrano eccome, giacché acquistarne ora prevede l’impossibilità di farlo nei prossimi giorni e non sarà un caso che esattamente gli stessi prodotti erano stati acquistati in grande quantità alla vigilia del golpe del 2002.

Alcune voci raccolte dalla stampa risultano decisamente inquietanti: rivolte nelle carceri, blocco delle strade e assalti agli aereoporti sarebbero alcune delle opzioni allo studio, mentre Eleazar Diaz Rangel, direttore del quotidiano Ultimas Noticias di Caracas, ha dichiarato che la stessa Conferenza Episcopale appoggia con entusiasmo la strategia sovversiva.

Intanto, sempre nel quadro delle ingerenze Usa, va segnalato che funzionari statunitensi s’incontrano ogni giorno con i vertici del comitato organizzatore di Capriles, con i partiti che compongono la sua coalizione, con i titolari delle agenzie di sondaggi e anche con i manager dei media radio-televisivi e della carta stampata più importanti (Venevision, El Nacional, El Universal, El Siglo, Televen, Globovision, Canal 1, etc.).

A tutti costoro Gregg Adams, addetto stampa dell’ambasciata Usa a Caracas, detta la linea da seguire, impostata negli incontri con Jonh MCnamara e Simon Henshaw, funzionari del Dipartimento di Stato giunti in Venezuela. A questa pletora di questuanti, i funzionari venuti da Washington danno ordini e orientamenti precisi sulla campagna elettorale e su come e cosa fare, prima e dopo il voto, per portare il paese in stallo: dagli slogan alle dichiarazioni, nulla di quello che ruota intorno a Capriles ha a che vedere con lui; si ordina in inglese e si obbedisce in spagnolo.

La strategia statunitense, insomma, si muove su due varianti: quella preventiva e quella successiva al voto. E se preparano lo scenario con le modalità appena accennate, è proprio perché sono consapevoli di come il vantaggio del Presidente sullo sfidante sia difficile da colmare. Per questo, non appena si sono resi conto che i sondaggi non sembrano lasciare speranze al loro candidato Capriles, hanno diffuso in lungo e largo obiezioni e contestazioni sulla regolarità della consultazione; si cerca di alzare una cortina fumogena che costruisca un clima interno e internazionale che disconoscesca e dunque delegittimi l’eventuale vittoria di Chavez. Riferendosi all’attività sovversiva degli Stati Uniti, Vicente Rangel, giornalista ed ex Vicepresidente della Repubblica, ha avvertito che “il fantasma della violenza che passeggia sulla scena potrebbe drammaticamente materializzarsi non appena si conosceranno i risultati elettorali”.

La strategia statunitense, insomma, si muove su due varianti: quella preventiva e quella successiva al voto. E se preparano lo scenario con le modalità appena accennate, è proprio perché sono consapevoli di come il vantaggio del Presidente sullo sfidante sia difficile da colmare. Per questo, non appena si sono resi conto che i sondaggi non sembrano lasciare speranze al loro candidato Capriles, hanno diffuso in lungo e largo obiezioni e contestazioni sulla regolarità della consultazione; si cerca di alzare una cortina fumogena che costruisca un clima interno e internazionale che disconoscesca e dunque delegittimi l’eventuale vittoria di Chavez. Riferendosi all’attività sovversiva degli Stati Uniti, Vicente Rangel, giornalista ed ex Vicepresidente della Repubblica, ha avvertito che “il fantasma della violenza che passeggia sulla scena potrebbe drammaticamente materializzarsi non appena si conosceranno i risultati elettorali”.

Questa strategia - togliere credibilità e prestigio alle elezioni dove vengono sconfitti i loro candidati, delegittimando il voto, insinuando brogli e irregolarità - è operazione politico-mediatica già tentata in moltissimi paesi (e in alcuni dell’ex Urss riuscita) ma che in questo caso si è scontrata sia con il governo venezuelano e gli altri paesi latinoamericani, sia con il più prestigioso degli osservatori internazionali di marca statunitense: il Centro Carter.

L’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha definito la macchina elettorale venezuelana “la migliore mai vista”, a prova di “ogni frode” e che “offre le maggiori garanzie per lo svolgimento corretto e ordinato delle operazioni di voto”. Un colpo alla bocca dello stomaco per il Dipartimento di Stato.

Almeno sotto il profilo della propaganda mediatica le dichiarazioni del Carter Center hanno quindi costretto gli Stati Uniti - che comunque tengono in piedi tutte le operazioni interne per condizionare l’esito del voto - a concentrarsi da subito sul “dopo voto”, puntando all’obiettivo di non riconoscere l’eventuale vittoria del Presidente.

E’ con questa finalità che Capriles, obbediente come sempre all’ambasciata Usa, ha rifiutato la proposta di Chavez di firmare un impegno che riconosca - quale che sia - il responso ufficiale del Consiglio Nazionale Elettorale, assegnando alla prestigiosa istituzione dedicata il ruolo di arbitro e giudice indiscusso della consultazione. Chavez, tra l’altro, non solo ha firmato il suo impegno, ma ha anche ripetuto in diverse occasioni che rispetterà i risultati qualunque essi siano.

L’avversità statunitense contro il Venezuela, iniziata con la prima vittoria elettorale di Chavez, è andata crescendo dal 2004, quando venne dichiarato l’antiimperialismo del processo venezuelano e poi rafforzatasi nel 2006, quando il Presidente proclamò il carattere socialista della rivoluzione. Indipendenza nazionale, antiimperialismo e socialismo: tre aggettivi che scatenano la furia di Washington, convinta che il continente sia ancora quello immaginato dalla Dottrina Monroe (l’America agli americani ndr).

L’avversità statunitense contro il Venezuela, iniziata con la prima vittoria elettorale di Chavez, è andata crescendo dal 2004, quando venne dichiarato l’antiimperialismo del processo venezuelano e poi rafforzatasi nel 2006, quando il Presidente proclamò il carattere socialista della rivoluzione. Indipendenza nazionale, antiimperialismo e socialismo: tre aggettivi che scatenano la furia di Washington, convinta che il continente sia ancora quello immaginato dalla Dottrina Monroe (l’America agli americani ndr).

Non succedeva dal 1962 a Cuba che un paese latinoamericano si definisse socialista; mezzo secolo di Washington consensus interrotto solo dai Sandinisti in Nicaragua, che improvvisamente veniva messo in discussione da un paese da cui, tra l’altro, gli Stati Uniti importano il 23 per cento del petrolio di cui hanno bisogno.

Chavez è perfettamente conscio anche del rischio che la sua vittoria pronosticata dai sondaggi possa determinare nei suoi elettori un calo di attenzione e mobilitazione, ed è per questo che ieri ha lanciato un appello: "Quello che si gioca in Venezuela nei prossimi cento anni dipenderà dall’esito del voto del 7 Ottobre. E’ una battaglia memorabile, quindi nessuno dovrà abbassare la guardia, perché ci giocheremo la vita della patria”.

Non sembrino solo parole tipiche della propaganda elettorale. Il ruolo di Chavez e il futuro del paese, l’indipendenza latinoamericana, il peso del blocco democratico latinoamericano e lo sviluppo socio-economico dei paesi aderenti all’ALBA, costituiscono i contenuti non scritti ma marchiati a fuoco nelle schede elettorali venezuelane. Su questo e per questo gli Stati Uniti giocano il tutto per tutto a Caracas. Una nuova vittoria di Chavez darebbe un’ulteriore impulso ai processi democratici nel continente, riducendo ancor più il peso geopolitico degli Stati Uniti a sud del Rio Bravo e, a tre settimane dal voto statunitense, aprirebbe anche un ulteriore crepa nel già pericolante castello elettorale dello stesso Obama.