- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il paese sull’orlo di una nuova grave crisi, il primo ministro thailandese, Yingluck Shinawatra, ha parlato in diretta televisiva per ribadire la disponibilità del suo governo ad una soluzione negoziata che metta fine alle proteste di piazza che da alcuni giorni stanno paralizzando il centro di Bangkok. La sorella dell’ex premier in esilio, Thaksin Shinawatra, ha però respinto decisamente una richiesta chiave dell’opposizione - le sue dimissioni e l’assegnazione del potere di scegliere il prossimo capo dell’esecutivo ad un “Consiglio Popolare” non elettivo - bollandola come incostituzionale.

Il leader dei manifestanti, l’ex parlamentare del Partito Democratico all’opposizione e già vice primo ministro, Suthep Thaugsuban, aveva incontrato Yingluck nella notte di domenica senza trovare un accordo per fare rientrare le proteste. Suthep si era dimesso da deputato lo scorso 11 novembre per guidare le manifestazioni contro il governo, esplose dopo il fallito tentativo da parte di quest’ultimo di modificare la Costituzione thailandese e, in precedenza, di fare approvare un’amnistia che avrebbe consentito il ritorno in patria di Thaksin nonostante la condanna a suo carico per corruzione.

Queste iniziative del governo sono state sfruttate dall’opposizione per portare in piazza alcune decine di migliaia di propri sostenitori - in gran parte facenti parte della borghesia di Bangkok e provenienti dal sud della Thailandia - così da far cadere il governo, considerato da molti una sorta di fantoccio manovrato dall’estero dall’ex premier Thaksin.

In ogni caso, dopo il faccia a faccia con la premier alla presenza dei vertici delle Forze Armate, Suthep, sul quale grava un mandato di arresto, ha dichiarato che non ci saranno altri negoziati né compromessi. L’opposizione, secondo Suthep, non si accontenterà delle dimissioni di Yingluck e del suo governo entro martedì ma pretende la creazione di uno speciale “Consiglio” che decida l’immediato futuro politico del paese del sud-est asiatico.

Questa richiesta da parte dell’opposizione nasconde il tentativo di dare alle proteste in corso una facciata di legittimità popolare, mentre la sua attuazione non sarebbe altro che un nuovo colpo di stato contro il partito vicino all’ex premier Thaksin, preparato negli ambienti reali, militari e della potente burocrazia statale, i cui esponenti dovrebbero con ogni probabilità entrare a far parte del “Consiglio Popolare” deputato alla scelta del prossimo governo.

Lo stesso Thaksin era stato deposto da un golpe militare nel 2006, mentre due anni più tardi un altro colpo di mano dell’establishment tradizionale thailandese - questa volta con una sentenza giudiziaria - avrebbe messo fuori legge il nuovo partito formato dai sostenitori dell’ex premier e protagonista di una netta affermazione elettorale, installando di lì a poco a capo di un nuovo governo il leader del Partito Democratico, Abhisit Vejjajiva. Come già anticipato, lunedì la premier Yingluck ha tenuto un discorso di 12 minuti alla nazione per dire che la richiesta di Suthep creerebbe uno scenario non contemplato dalla Costituzione. Cionondimeno, il capo del governo si è detto disponibile ad “aprire ogni porta” per risolvere col negoziato la crisi in corso.

Come già anticipato, lunedì la premier Yingluck ha tenuto un discorso di 12 minuti alla nazione per dire che la richiesta di Suthep creerebbe uno scenario non contemplato dalla Costituzione. Cionondimeno, il capo del governo si è detto disponibile ad “aprire ogni porta” per risolvere col negoziato la crisi in corso.

Nei giorni scorsi, la stessa premier aveva escluso un possibile intervento delle forze di polizia per mettere fine alle proteste che avevano portato anche all’occupazione di alcuni ministeri. L’intensificarsi dello scontro politico si è però tradotto nel fine settimana in un confronto più duro tra polizia e manifestanti, i quali lunedì hanno denunciato l’uso eccessivo di proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Gli scontri hanno anche fatto registrare le prime vittime di questo nuovo round di proteste in Thailandia, con almeno tre morti e oltre cento feriti.

Ad aggravare la situazione è stato poi l’intervento dei sostenitori del governo - le cosiddette “Camicie Rosse” - organizzati nel “Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura” (UDD). Questi ultimi sono anch’essi accampati da qualche giorno a Bangkok e avevano finora evitato qualsiasi scontro con i contestatori dell’opposizione, ma nel fine settimana, al termine di una manifestazione pro-Yingluck tenuta in uno stadio della capitale, le due fazioni sono venute in contatto.

Con l’aumentare delle tensioni, secondo alcuni giornali, altre migliaia di affiliati alle “Camice Rosse” starebbero per giungere a Bangkok dalle aree rurali nel nord del paese, dove il partito attualmente al potere trova la propria base elettorale, così che la crisi potrebbe precipitare ulteriormente con esiti tutt’altro che graditi per gli stessi vertici dell’UDD e del governo. Nelle strade, d’altra parte, per la prima volta dalla durissima repressione delle proteste pro-Thaksin nel 2010 che fece più di 90 morti, sono apparsi alcuni contingenti di militari, ufficialmente per proteggere gli uffici governativi presi di mira dai manifestanti. La mobilitazione delle Forze Armate, come accadde nel 2006, potrebbe facilmente portare ad un nuovo intervento nell’ambito politico per rimuovere il governo di Yingluck sull’onda delle proteste di piazza. Per il momento, tuttavia, i comandanti militari hanno assicurato di non avere intenzione di schierarsi a fianco di nessuna delle due parti in lotta.

Nelle strade, d’altra parte, per la prima volta dalla durissima repressione delle proteste pro-Thaksin nel 2010 che fece più di 90 morti, sono apparsi alcuni contingenti di militari, ufficialmente per proteggere gli uffici governativi presi di mira dai manifestanti. La mobilitazione delle Forze Armate, come accadde nel 2006, potrebbe facilmente portare ad un nuovo intervento nell’ambito politico per rimuovere il governo di Yingluck sull’onda delle proteste di piazza. Per il momento, tuttavia, i comandanti militari hanno assicurato di non avere intenzione di schierarsi a fianco di nessuna delle due parti in lotta.

All’origine degli eventi a cui si sta assistendo in Thailandia ci sono in definitiva le divisioni non risolte all’interno dell’élite politica ed economica di questo paese, esplose dopo i tentativi di Thaksin Shinawatra di mettere in discussione i tradizionali centri di potere e di coltivare una propria base elettorale tra i ceti più disagiati con un programma di limitate riforme sociali.

Di fronte all’inaspettata intraprendenza delle classi solitamente escluse dalle decisioni politiche prese a Bangkok, alla vigilia del voto del 2011 il partito di Yingluck e Thaksin Shinawatra - Pheu Thai - aveva siglato un tacito accordo con i vertici militari e la monarchia thailandese per consentire la nascita del governo Yingluck e mantenere le aspettative di cambiamento all’interno del sistema.

In cambio, il nuovo esecutivo si era impegnato a non interferire nelle questioni militari e reali, ma i tentativi di riportare in patria Thaksin e cambiare la Costituzione approvata dai militari stessi nel 2007, assieme ad un rapido deteriorarsi delle condizioni economiche e ad alcune misure del governo poco gradite all’opposizione, hanno fatto riesplodere in tutta la sua gravità il conflitto che attraversa da anni questo paese.

Ma è l’intera Asia orientale - oltre alla Thailandia - che continua ad occupare le cronache internazionali di questi giorni, anche per le crescenti tensioni tra Cina da una parte e Giappone e Stati Uniti dall’altra dopo che Pechino ha annunciato la creazione di una “zona di identificazione per la difesa aerea” (ADIZ) nel Mar Cinese Orientale.

In risposta a questa iniziativa, Washington la settimana scorsa aveva provocatoriamente fatto sorvolare l’area in questione a due bombardieri nucleari B-52, mentre sia il Giappone che la Corea del Sud avevano espresso il proprio malcontento continuando a pattugliare con aerei militari l’ADIZ cinese senza inviare alcuna notifica alle autorità di Pechino.

Sebbene la Cina abbia finora evitato di prendere le misure teoricamente previste dall’implementazione della “zona di identificazione” - un’area immediatamente al di fuori dello spazio aereo di un determinato paese e all’interno della quale gli aerei che volano sono tenuti a comunicare ad esso informazioni in merito a rotta, destinazione o qualsiasi altro dettaglio richiesto - l’escalation di provocazioni ha fatto aumentare sensibilmente il rischio di scontri non voluti. Anche per cercare di allentare le tensioni, perciò, il vice-presidente americano Joe Biden ha iniziato lunedì una trasferta in Estremo Oriente che lo porterà dapprima a Tokyo, poi a Pechino e a Seoul.

Soprattutto, il vice di Obama dovrebbe riaffermare l’impegno di Washington in quest’area del globo per isolare la Cina dopo i danni provocati alla credibilità statunitense dalla mancata apparizione dello stesso presidente nel mese di ottobre, quando decise di cancellare una trasferta asiatica programmata da tempo per risolvere la questione dello “shutdown” del governo federale. Come già fatto da vari membri del suo gabinetto nei giorni scorsi, Biden ribadirà il sostegno degli USA al Giappone nell’ambito della disputa territoriale attorno alle isole Senkaku (Diaoyu in cinese) nel Mar Cinese Orientale, amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino.

Come già fatto da vari membri del suo gabinetto nei giorni scorsi, Biden ribadirà il sostegno degli USA al Giappone nell’ambito della disputa territoriale attorno alle isole Senkaku (Diaoyu in cinese) nel Mar Cinese Orientale, amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino.

Il vice-presidente americano dovrebbe poi avere parole di condanna nei confronti dell’ADIZ cinese, in una prova di forza a favore dell’alleato nipponico che, secondo alcuni osservatori, dovrebbe inserirsi nei negoziati sul trattato di libero scambio trans-pacifico (TPP), fortemente voluto da Washington ma visto con sospetto da svariate sezioni del business giapponese.

L’alta tensione nel Mar Cinese Orientale è comunque il frutto di quanto gli stessi Stati Uniti hanno seminato in seguito all’annunciata “svolta” asiatica dell’amministrazione Obama, ideata per contenere la crescita dell’influenza cinese nell’area Asia-Pacifico e destinata fin dall’inizio ad alimentare pericolosi sentimenti militaristi e nazionalisti tra i propri alleati, a cominciare dal Giappone.

Tokyo, infatti, ha risposto finora più duramente di Washington e Seoul alla decisione cinese di istituire una “zona di identificazione”, che il Giappone ha peraltro fissato da decenni. Il governo del premier di estrema destra, Shinzo Abe, si sarebbe addirittura lamentato privatamente per la reazione troppo tenera degli Stati Uniti, i quali, pur ignorando l’ADIZ di Pechino in relazione alle proprie operazioni militari, hanno però dato indicazioni alle compagnie aeree commerciali americane di adeguarsi alle richieste di Pechino.

Il tentativo degli USA di mantenere la supremazia in Asia Orientale a fronte dell’avanzata cinese, dunque, ha riaperto vecchie rivalità, scatenando forze centrifughe che rischiano di sfuggire di mano e a cui il vice-presidente Biden proverà a rimediare nel corso della delicatissima trasferta in corso.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La devastazione provocata dal tifone Haiyan nelle Filippine non ha soltanto scatenato una gara di solidarietà tra le popolazioni di molti paesi, ma ha anche consentito ad alcuni governi, interessati a sfruttare l’importanza strategica di questo paese-arcipelago del sud-est asiatico, di provare a rafforzare la propria presenza in un’area del globo contrassegnata da crescenti rivalità. In particolare, il Giappone sta sfruttando la crisi umanitaria nelle Filippine per stabilire una partnership militare con il governo di Manila, mentre gli Stati Uniti ne hanno approfittato per dare un impulso probabilmente decisivo alle trattative in corso da tempo per creare basi militari di fatto permanenti nel vicino meridionale della Cina.

Prima dell’arrivo ai primi di novembre del più potente tifone mai registrato sulla terraferma, i negoziati tra gli USA e il governo del presidente Benigno Aquino su un accordo bilaterale per consentire il posizionamento “a rotazione” di soldati americani nelle Filippine sembravano essersi arenati sulla definizione di alcuni dettagli e, soprattutto, in conseguenza dell’emergere di una certa opposizione interna ad una decisione strategica che rischia di complicare ulteriormente i rapporti già tesi con Pechino.

Due giorni prima che il tifone Haiyan colpisse le Filippine, lo stesso ministro della Difesa, Voltaire Gazmin, aveva riconosciuto pubblicamente lo stallo, affermando che Manila e Washington non erano riusciti ad accordarsi su alcuni punti del trattato, tra cui la responsabilità per il controllo delle nuove basi militari da assegnare agli USA.

Così, subito dopo il passaggio del tifone, il governo americano aveva inizialmente offerto appena 100 mila dollari in aiuti ad un paese in ginocchio. Il successivo 11 novembre, però, da Washington è giunto l’annuncio che il sostegno finanziario a Manila sarebbe salito a 20 milioni di dollari, da recapitare assieme a circa 13 mila soldati trasportati dal gruppo aeronavale di cui fa parte la colossale portaerei USS George Washington.

La successione dei fatti suggerisce dunque che gli Stati Uniti abbiano vincolato il loro impegno a favore delle vittime del tifone alla ripresa delle trattative per l’accordo sulla partnership strategica se non, addirittura, direttamente allo stazionamento delle proprie forze armate in territorio filippino.

A confermare il mutato atteggiamento anche del governo di Manila, il ministro degli Esteri, Alberto del Rosario, qualche giorno fa ha accolto una delegazione di parlamentari americani sottolineando l’importanza dell’accordo sulla presenza militare USA nel suo paese. Il numero uno della diplomazia filippina ha poi aggiunto che “l’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di disastri” saranno una parte fondamentale dell’accordo stesso. Quest’ultima osservazione rivela come le conseguenze del tifone Haiyan siano state utili anche al governo delle Filippine per superare le resistenze interne alla partnership con gli Stati Uniti, avendo fornito l’occasione per mascherare un accordo puramente strategico - e che ha in gran parte a che fare con la rivalità tra Washington e Pechino in Estremo Oriente - dietro la retorica umanitaria.

Quest’ultima osservazione rivela come le conseguenze del tifone Haiyan siano state utili anche al governo delle Filippine per superare le resistenze interne alla partnership con gli Stati Uniti, avendo fornito l’occasione per mascherare un accordo puramente strategico - e che ha in gran parte a che fare con la rivalità tra Washington e Pechino in Estremo Oriente - dietro la retorica umanitaria.

Meno preoccupato delle apparenze è apparso invece un membro della delegazione proveniente dal Congresso americano. Il deputato repubblicano dell’Arizona, Trent Franks, ha infatti spiegato come le forze armate di USA e Filippine debbano collaborare in maniera più stretta perché i due paesi “hanno in comune potenziali rivali formidabili”, con un chiaro riferimento alla Cina.

I negoziati sull’accordo bilaterale sembravano peraltro vicini alla loro conclusione già lo scorso mese di settembre, quando alcune rivelazioni sul suo contenuto erano apparse sulla stampa. Il trattato dovrebbe cioè prevedere una base di comando USA a Oyster Bay, sull’isola-provincia di Palawan, dove sorgeranno anche altre basi operative ed un sofisticato sistema radar diretto con ogni probabilità verso la Cina.

Gli americani dovrebbero anche tornare a Subic Bay, dove fino a poco più di due decenni fa mantenevano la più grande struttura militare a stelle strisce dell’area Asia-Pacifico, mentre, complessivamente, i soldati da stazionare nelle Filippine “a rotazione” saranno più di 4 mila.

La formula “a rotazione” in riferimento alla presenza militare americana che dovrebbe entrare nell’accordo ufficiale serve ad aggirare il divieto, previsto dalla Costituzione filippina, della creazione di basi militari straniere permanenti sul territorio di questo paese paese.

Anche se l’accordo bilaterale non è stato ancora firmato, i lavori per la costruzione di nuove basi sono comunque già iniziati nelle Filippine, ad esempio proprio a Oyster Bay, una località situata in posizione strategica perché affacciata sul Mar Cinese Meridionale a meno di 200 km dalle Isole Spratly, oggetto di un’aspra contesa territoriale tra Manila e Pechino. Come già anticipato, gli Stati Uniti già disponevano nel recente passato di imponenti basi militari nella ex colonia asiatica, tra cui, oltre a Subic Bay, a nord di Manila, quella di Clark, sull’isola di Luzon. Queste basi vennero però abbandonate tra il 1991 e il 1992 dopo che il parlamento filippino negò il rinnovo delle concessioni a causa dell’impopolarità della presenza americana.

Come già anticipato, gli Stati Uniti già disponevano nel recente passato di imponenti basi militari nella ex colonia asiatica, tra cui, oltre a Subic Bay, a nord di Manila, quella di Clark, sull’isola di Luzon. Queste basi vennero però abbandonate tra il 1991 e il 1992 dopo che il parlamento filippino negò il rinnovo delle concessioni a causa dell’impopolarità della presenza americana.

Il due paesi, i quali avevano siglato un trattato di mutua difesa nel 1951, avrebbero in ogni caso sottoscritto nel 1999 un accordo per consentire nuovamente una certa presenza militare americana nelle Filippine, anche se su base provvisoria.

In concomitanza con la “svolta” asiatica decisa dall’amministrazione Obama per contenere l’espansionismo cinese, infine, Manila è diventata una pedina fondamentale di questa strategia, così che negli ultimi anni le forze navali statunitense hanno intensificato le loro apparizioni nei porti filippini. Secondo i dati delle autorità locali, ad esempio, a Subic Bay il numero degli attracchi di navi da guerra e sottomarini a stelle e strisce è passato da 51 nel 2010 a 72 soltanto nei primi sei mesi di quest’anno.

L’intensificarsi della cooperazione tra Stati Uniti e Filippine è coincisa anche con l’elezione nel 2010 di Benigno Aquino, protagonista del totale allineamento a Washington del suo paese dopo che la precedente presidente ora finita in disgrazia, Gloria Macapagal-Arroyo, pur mantenendo soprattutto inizialmente i tradizionali legami con gli Stati Uniti, aveva rafforzato in maniera sensibile le relazioni economiche con la Cina.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con la progressiva entrata in vigore delle varie parti della “riforma” del sistema sanitario americano voluta dal presidente Obama e approvata dal Congresso di Washington nel 2010, risulta sempre più evidente il carattere regressivo di una legge messa in atto principalmente per ridurre i costi della copertura assicurativa a carico del governo e delle compagnie private, con il conseguente razionamento dei servizi offerti a quella parte della popolazione che non può permettersi cure private di qualità.

Dopo i colossali problemi legati al lancio dei siti web statali e di quello federale, grazie ai quali milioni di persone dovrebbero acquistare una polizza sanitaria privata, nonché in seguito alla cancellazione da parte delle compagnie assicurative di numerosissime polizze individuali non rispondenti agli standard della nuova legge (“Affordable Care Act” o ACA), per molti di coloro che hanno detenuto finora una copertura relativamente adeguata si annuncia una nuova doccia fredda.

Infatti, in conseguenza di alcune delle norme contenute nella riforma ribattezzata “Obamacare”, almeno 80 milioni di americani potrebbero perdere l’assicurazione sanitaria che viene attualmente garantita tramite i loro datori di lavori. Negli Stati Uniti, questo sistema consente di ricevere assistenza sanitaria a oltre 150 milioni di persone che non hanno i requisiti per accedere ai programmi pubblici Medicare - riservato agli anziani - e Medicaid, destinato ai redditi più bassi.

Coloro che invece riusciranno a mantenere la copertura sanitaria per mezzo del loro impiego saranno con ogni probabilità colpiti da sensibili aumenti dei premi e delle franchigie previste. La ragione della cancellazione di queste polizze, ancora una volta, è legata almeno in parte alla mancanza di almeno uno dei dieci “servizi essenziali” previsti da Obamacare. Allo stesso modo, gli americani che non potranno più contare sulla copertura sanitaria attraverso un piano sponsorizzato dal loro datore di lavoro saranno obbligati per legge a ricorrere ad un apposito mercato creato dal governo (“Exchange”) dove acquistare polizze private che, nella grande maggioranza dei casi, risulteranno più costose o includeranno cure mediche di minore qualità.

Allo stesso modo, gli americani che non potranno più contare sulla copertura sanitaria attraverso un piano sponsorizzato dal loro datore di lavoro saranno obbligati per legge a ricorrere ad un apposito mercato creato dal governo (“Exchange”) dove acquistare polizze private che, nella grande maggioranza dei casi, risulteranno più costose o includeranno cure mediche di minore qualità.

Come nel caso delle polizze individuali cancellate dalle compagnie private, inoltre, anche questa conseguenza della “riforma” era conosciuta da tempo dall’amministrazione Obama, nonostante il presidente abbia sempre sostenuto che gli americani soddisfatti del proprio piano sanitario avrebbero potuto conservarlo.

Ciò non deve in ogni caso sorprendere, visto che fin dall’inizio la “riforma” del sistema sanitario è stata ideata al preciso scopo di ridurre le incombenze assicurative per il settore privato senza tenere troppo conto delle ripercussioni negative sui pazienti, sia in termini di costi che di cure a disposizione.

Un altro regalo contenuto nell’ACA per il business privato è rappresentato poi dalla possibilità di sottrarsi all’obbligo teorico per tutte le aziende con più di 50 dipendenti di fornire ai loro lavoratori un programma di copertura sanitaria “accessibile”. Le aziende, cioè, potranno pagare una sanzione modesta per evitare questa prescrizione di legge che, comunque, riguarda solo quei dipendenti che lavorano almeno 30 ore la settimana. Quest’ultima eccezione sta già facendo in modo che molte compagnie stiano riducendo gli orari di lavoro o abbiano rimpiazzato lavoratori a tempo pieno con altri part-time.

Dietro l’apparenza di una “riforma” di stampo progressista, dunque, decine di milioni di americani si ritroveranno a pagare di più per servizi di minore qualità, mentre i loro datori di lavoro avranno l’opportunità di abbattere i costi, liberandosi di un onere tutt’altro che irrilevante. Le compagnie che sceglieranno di continuare ad offrire una polizza sanitaria ai propri dipendenti potranno comunque utilizzare un’altra norma favorevole di “Obamacare”, la quale permette loro di aumentare i costi per i lavoratori nel caso essi intendano estendere la copertura ai loro familiari. Se cioè l’ACA fissa la quota dei premi sulle polizze sanitarie a carico dei dipendenti a non più del 9,5% del loro stipendio, questo limite riguarda solo la copertura riservata al lavoratore stesso, mentre non esistono limiti per i suoi familiari.

Le compagnie che sceglieranno di continuare ad offrire una polizza sanitaria ai propri dipendenti potranno comunque utilizzare un’altra norma favorevole di “Obamacare”, la quale permette loro di aumentare i costi per i lavoratori nel caso essi intendano estendere la copertura ai loro familiari. Se cioè l’ACA fissa la quota dei premi sulle polizze sanitarie a carico dei dipendenti a non più del 9,5% del loro stipendio, questo limite riguarda solo la copertura riservata al lavoratore stesso, mentre non esistono limiti per i suoi familiari.

Infine, i datori di lavoro hanno già iniziato anche a ridurre i benefit previsti dai cosiddetti piani di assicurazione “Cadillac”, vale a dire quelli che offrono ai lavoratori una copertura che comprende tutti o quasi i servizi sanitari indispensabili e che hanno un premio complessivo annuo di oltre 10.200 dollari per i singoli e 27.500 dollari per una famiglia.

Sulle quote eccedenti questi importi, infatti, a partire dal 2018 peserà una tassa del 40%, così che le aziende cercheranno di ridimensionare le polizze più complete - definite “Cadillac” da stampa e politici a sottolineare il presunto lusso o privilegio di una copertura sanitaria dignitosa e adeguata - per evitare un aumento dei costi, ovviamente con effetti prevedibili sulla qualità e quantità dei servizi medici a disposizione dei loro dipendenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Muzzi

di Emanuela Muzzi

Londra. I matrimoni basati sugli interessi materiali in genere durano poco e finiscono male; tra questi ultimi quelli che durano più a lungo poi, finiscono malissimo. Se dunque l’interesse del Regno d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda del Nord a restare nell’Unione Europea è unicamente il vantaggio commerciale, è meglio che GB e Ue vadano subito da un matrimonialista per la separazione dei beni (nel caso vi fossero) e poi dritti in tribunale.

Non ci sarà bisogno neanche dell’assegno per il mantenimento della prole perché le nuove generazioni d’Europa si sono già assicurate i benefici della corona di Elisabetta II; quello che non hanno fatto sinora i magnifici governi dell’Unione lo fanno da tempo la regina ed una “charity no profit” chiamata British Government.

A partire dalle nuove generazioni italiche, un’interminabile flusso migratorio preme contro le coste della Manica da circa dieci anni: toh, guarda caso, proprio in coincidenza del crollo della zona Euro. Non sarà mica per il vile denaro che giovani senza lavoro e senza speranze lasciano i “paesi caldi” per andare a prendere una zaffata gelida a tre gradi sotto zero? No, non può essere. Sarà invece sicuramente per apprezzare il patrimonio culturale inglese: basta entrare alla National Gallery per trovare Leonardo, Perugino, Raffaello, Lorenzo Lotto, Piero della Francesca (tipici pittori britannici com’è noto). Oppure per sperimentare le prelibatezze culinarie inglesi: ormai, dopo l’Italian invasion gli inglesi non sanno neanche più cosa siano uova e bacon.

Oggi la colazione inglese è la seguente: cornetto scongelato e caffè “ciofeca” (o caffè americano, se vogliamo usare un eufemismo) ingozzato di corsa col vento freddo in faccia alle otto del mattino; in compenso per il lunch ci si rifà con un rapido brunch, c’è la scelta: tramezzino pollo, bacon e muffa; erba con pomodori verdi e pezzi di roba bianca simil-mozzarella e, dulcis in fundo, cheesecake: torta sfatta dagli ingredienti indecifrabili al retrogusto di ruggine. Gli italiani ne vanno pazzi e non mancano di commentare le british delicatessen con tipiche blasfemie dialettiche della loro terra d’origine.

Anche per questo gli inglesi adorano gli italiani; in particolare quelli laureati e "masterizzati" che lavorano alla City e gli fanno concorrenza. Con questa crisi aspettavano proprio i nuovi brokers e bankers europei, preparatissimi, e con un business English impeccabile.

Ma “adorano” anche le centinaia di migliaia dal resto dell’Unione: la media ha la laurea e a casa propria muore di fame. Chissà perché i sudditi di Sua Maestà non vedono l’ora di votare “No” al possibile referendum antieuropeo annunciato dal primo ministro David Cameron. Eppure non sono tutti d’accordo, ancora. La Confindustria britannica (CBI) per voce del direttore generale John Cridland ha chiaramente espresso la volontà dei business inglesi di restare nell’Ue per via dell’export di convenienza. Inoltre alcune grandi multinazionali tra cui Siemens, Nissan, Hitachi, hanno minacciato di lasciare il Regno Unito nel caso di uscita. Fuori e dentro che sia, sempre di soldi si tratta.

La Confindustria britannica (CBI) per voce del direttore generale John Cridland ha chiaramente espresso la volontà dei business inglesi di restare nell’Ue per via dell’export di convenienza. Inoltre alcune grandi multinazionali tra cui Siemens, Nissan, Hitachi, hanno minacciato di lasciare il Regno Unito nel caso di uscita. Fuori e dentro che sia, sempre di soldi si tratta.

La love story UK-Ue era cominciata nel lontano ’73 quando il Regno Unito entrava a far parte della Comunità Economica Europea. Uno sposalizio sigillato con un referendum nel ’75 che segnò la vittoria sui divorzisti. Il matrimonio d’interesse ha vissuto momenti di crisi, ma si è sempre scongiurata la separazione. Oggi si rischia l’abbandono del tetto coniugale, anzi, guardando al mercato interno dei 27 e alla zona euro, si tratterebbe di abbandono della baracca coniugale che affonda. I primi a saltare sulla zattera che sventola bandiera bianca sono stati i greci seguiti dall’ondata recente degli Italians in cerca di lavoro.

Lavoro: una parola ormai caduta in disuso nell’Europa continentale; generalmente associata in un binomio inscindibile con l’aggettivo nero è definitivamente scomparsa dal linguaggio quotidiano, sostituita dall’otium. In Italia si può oziare e sprofondare nella disoccupazione; è permesso, è gratis, nessuno dice nulla e soprattutto chi lo fa non dà fastidio a quelli che devono lavorare; in sostanza l’otium giovanile è incentivato dai partiti che generosamente delegano con eleganza la responsabilità finale e materiale della disoccupazione alle famiglie costrette de facto a mantenere figli ormai adulti. Che bello, sembra un affresco decadente stile fine Impero: il figlio disoccupato che spizzica l’uva sdraiato sul triclivio.

Peccato che circa mezzo milione (cifra provvisoria e non ufficiale, naturalmente) di giovani Italiani si sia alzato dal triclivio e sia salito sulla zattera ovvero sul primo volo low cost della Ryanair per Londra: solo andata. Perché Londra? Semplice: perché è membro dell’Unione Europea quindi non è necessario il visto di lavoro, ma anche per via del’inglese. La maggioranza degli italiani non lo parla (e questo è un dato di fatto) ma è una lingua acquisibile anche con pochi skills di base, ovvero con una preparazione culturale e linguistica medio bassa. Le altre lingue, francese, tedesco ed anche lo spagnolo, sono più complesse nella forma parlata e scritta. Lo stesso volo low cost solo andata lo ha preso la bella gioventù spagnola e parte della meglio gioventù germanica e francofona (Francia, Belgio ed ex colonie francesi). Aggiungiamo “on top” tutto l’est Europa della splendida, magnifica Unione a ventisette e tutto il Commonwealth (i giovani delle ex colonie dell’Impero Britannico). Facciamo la somma ed eccoci qua. Tutti in Gran Bretagna: un’ammucchiata multiculturale di milioni di disperati all’arrembaggio dell’ultima, diciamolo, democrazia occidentale.

Lo stesso volo low cost solo andata lo ha preso la bella gioventù spagnola e parte della meglio gioventù germanica e francofona (Francia, Belgio ed ex colonie francesi). Aggiungiamo “on top” tutto l’est Europa della splendida, magnifica Unione a ventisette e tutto il Commonwealth (i giovani delle ex colonie dell’Impero Britannico). Facciamo la somma ed eccoci qua. Tutti in Gran Bretagna: un’ammucchiata multiculturale di milioni di disperati all’arrembaggio dell’ultima, diciamolo, democrazia occidentale.

L’eurofobia inglese è motivata in primis da questo: dall’immigrazione, dalla disoccupazione e dall’eccessiva competizione anche nei lavori qualificati. L’uscita dall’Ue allenterebbe sicuramente la morsa della competizione feroce. Un sollievo a breve termine che però, stando agli economisti, l’Inghilterra potrebbe pagare caro nel lungo periodo sul fronte del mercato import/export e della produttività interna.

Fuori dall’Ue vorrebbe dire più soldi e posti di lavoro subito, ma più poveri domani. Se a votare fossero solo i broker della City e la media borghesia inglese Barroso e compagnia sarebbero già nel cestino (più che un divorzio, un’esecuzione). Ma tutti gli altri, in caso di referendum, cosa voterebbero? Chi sono, e soprattutto, quanti sono?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

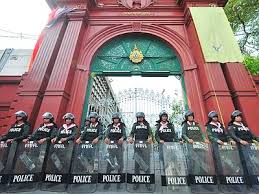

Le proteste e gli scontri di piazza che hanno caratterizzato buona parte degli ultimi anni in Thailandia sono tornati in questi giorni ad occupare le prime pagine dei giornali in seguito alle nuove manifestazioni indette dall’opposizione che chiede le dimissioni del governo guidato dalla premier Yingluck Shinawatra. Le più recenti tensioni a Bangkok sono state provocate dai tentativi, sia pure falliti, da parte dell’Esecutivo di implementare una legge sull’amnistia e alcune modifiche costituzionali, ma dimostrano soprattutto come le divisioni nel paese siano state tutt’altro che risolte dall’accordo tra le fazioni rivali dell’establishment thailandese che, dopo le elezioni del 2011, aveva consentito l’insediamento della sorella dell’ex primo ministro in esilio, Thaksin Shinawatra.

Già nella giornata di domenica, più di centomila manifestanti erano scesi per le strade della capitale chiedendo la fine del “regime di Thaksin”, denunciando come quest’ultimo sarebbe dietro ad ogni decisione dell’attuale premier. Lunedì, poi, gli oppositori del governo hanno fatto irruzione nell’edificio che ospita il ministero delle Finanze, occupandolo cosi come è successo martedì con quelli dei Trasporti, dell’Agricoltura e del Turismo.

Un confronto senza conseguenze particolarmente gravi con le forze di polizia è stato infine registrato di fronte al ministero dell’Interno, mentre già lunedì la premier Yingluck aveva esteso le leggi speciali sulla sicurezza a tutta Bangkok dopo che esse erano state adottate per alcuni quartieri della metropoli fin dallo scorso mese di agosto, quando erano giunti i primi segnali di possibili agitazioni.

La legge sulla Sicurezza Interna consente alla polizia, tra l’altro, di imporre il coprifuoco, chiudere strade, restringere l’accesso a determinati edifici e impedire l’utilizzo di dispositivi elettronici in aree specifiche della città. Il capo del governo, in ogni caso, ha per ora fatto appello alla calma e al dialogo, assicurando che le forze di sicurezza non faranno ricorso alla violenza.

A scatenare la nuova instabilità in Thailandia era stato nel mese di ottobre il tentativo da parte del partito di governo - Pheu Thai (Partito per i Thailandesi) - di fare approvare una legge molto controversa che avrebbe garantito l’immunità giudiziaria sia all’ex premier Thaksin sia ai responsabili della durissima repressione delle proteste anti-governative organizzate dai suoi sostenitori nel maggio del 2010 che fece più di 90 morti e migliaia di feriti. Tra i beneficiari dell’amnistia avrebbe dovuto esserci anche il predecessore di Yingluck Shinawatra, il leader del Partito Democratico ora all’opposizione, Abhisit Vejjajiva, accusato di avere ordinato la strage di manifestanti.

Questa legge aveva superato agevolmente la Camera bassa del parlamento thailandese ma è stata successivamente bocciata al Senato in seguito alle proteste esplose sia tra i sostenitori dell’opposizione (preoccupati per il possibile ritorno in patria di Thaksin dopo cinque anni di esilio per sfuggire ad una condanna per corruzione) sia tra coloro che appoggiano il governo, denominati “Camicie Rosse” e ufficialmente affiliati all’organizzazione extra-parlamentare “Fronte Unito per la Democrazia contro la Dittatura” (UDD), insoddisfatti delle modifiche apportate ad un provvedimento che originariamente avrebbe dovuto escludere dall’amnistia i responsabili dei fatti del 2010.

Le proteste dell’opposizione sono poi aumentate dopo che entrambi i rami del Parlamento di Bangkok, dove il partito Pheu Thai detiene la maggioranza, ai primi di novembre avevano approvato un cambiamento alla costituzione per rendere il Senato interamente elettivo. 73 dei 150 membri che compongono la Camera alta del Parlamento thailandese, infatti, vengono attualmente selezionati da una commissione formata da esponenti di vari organi dello stato, mentre solo i restanti 77 seggi sono elettivi.

Il 20 novembre la Corte Costituzionale ha comunque deciso di bocciare le modifiche volute dal governo, respingendo però le altre istanze dell’opposizione che chiedevano la dissoluzione del partito Pheu Thai, responsabile di avere presentato una misura anti-costituzionale. La sentenza del più alto tribunale thailandese ha così scontentato l’opposizione nelle piazze e in parlamento, alimentando le proteste di questi giorni. Ad animare le manifestazioni contro il governo di Yingluck sono le stesse forze politiche dell’opposizione, così come sezioni dell’apparato militare e formazioni di destra vicine alla monarchia thailandese. Nelle strade, inoltre, è riconoscibile soprattutto l’elettorato che fa capo al Partito Democratico, composto in gran parte dalla borghesia della capitale.

Ad animare le manifestazioni contro il governo di Yingluck sono le stesse forze politiche dell’opposizione, così come sezioni dell’apparato militare e formazioni di destra vicine alla monarchia thailandese. Nelle strade, inoltre, è riconoscibile soprattutto l’elettorato che fa capo al Partito Democratico, composto in gran parte dalla borghesia della capitale.

Il leader dei manifestanti è infatti un recente ex parlamentare dello stesso Partito Democratico, Suthep Thaugsuban, il quale ha lasciato il proprio seggio per guidare le proteste di piazza, anche se martedì è stato emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti.

Ulteriori tensioni si annunciano anche in seguito alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione in Parlamento sulla quale si voterà giovedì, nonché dalla presenza a Bangkok di gruppi pro-Thaksin che per il momento si sono però impegnati a non affrontare i propri rivali.

Lo scontro politico in atto in Thailandia trae origine almeno dal colpo di stato che rovesciò il gabinetto di Thaksin nel settembre del 2006 mettendo fuori legge il suo partito, Thai Rak Thai, con il quale il discusso imprenditore multi-miliardario aveva vinto due elezioni consecutive nel 2001 e nel 2005.

Il golpe militare era stato in sostanza il risultato dell’aspro confronto all’interno della classe dirigente thailandese, con Thaksin che veniva percepito come una seria minaccia dai tradizionali centri di potere, sia per le sue tendenze sempre più autoritarie sia in seguito all’adozione di un programma di limitate riforme sociali destinate alla sua base elettorale - i ceti rurali più poveri nel nord del paese - che includevano sussidi ai contadini e un sistema di assistenza sanitaria gratuita.

Dopo la deposizione e l’esilio di Thaksin, nel 2007 i militari imposero una nuova costituzione che però non impedì nelle elezioni di dicembre un’altra vittoria dei sostenitori dell’ex premier, questa volta con il Partito del Potere Popolare (PPP).

L’affermazione del partito pro-Thaksin provocò ben presto nuove agitazioni nel paese, con gli oppositori di quest’ultimo (“Camicie Gialle”) che scesero a loro volta nelle strade fino ad ottenere la rimozione di due primi ministri del PPP e lo scioglimento anche di questo partito. Il nuovo golpe giudiziario spianò così la strada alla conquista del potere da parte del leader del Partito Democratico, Abhisit, che alla fine del 2008 venne nominato primo ministro grazie all’aiuto dei militari e alla defezione di alcuni parlamentari del PPP. Come già anticipato, quest’ultimo governo sarebbe stato al centro di ulteriori proteste popolari, durate svariate settimane e guidate dai militanti vicini all’ex premier Thaksin, fino al massacro del maggio 2010 a Bangkok. Il voto dell’anno successivo avrebbe poi confermato la popolarità sia di Thaksin tra i ceti più disagiati che, soprattutto, delle politiche progressiste promosse in campagna elettorale dalla sorella Yingluck in un paese segnato da profonde disuguaglianze sociali.

Come già anticipato, quest’ultimo governo sarebbe stato al centro di ulteriori proteste popolari, durate svariate settimane e guidate dai militanti vicini all’ex premier Thaksin, fino al massacro del maggio 2010 a Bangkok. Il voto dell’anno successivo avrebbe poi confermato la popolarità sia di Thaksin tra i ceti più disagiati che, soprattutto, delle politiche progressiste promosse in campagna elettorale dalla sorella Yingluck in un paese segnato da profonde disuguaglianze sociali.

Con la situazione economica della Thailandia in rapido deterioramento, tuttavia, le iniziative promesse sono apparse da subito difficili da mantenere per il nuovo governo, mentre il più o meno tacito accordo con l’opposizione, i vertici militari e la monarchia, che ha consentito la nascita del governo Yingluck, è entrato anch’esso in crisi.

Il fallimento delle due iniziative parlamentari del partito al potere nelle scorse settimane ha così fatto riesplodere definitivamente le tensioni latenti nel paese, minacciando altri gravi scontri e una possibile nuova svolta autoritaria nel tormentato paese del sud-est asiatico.