- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

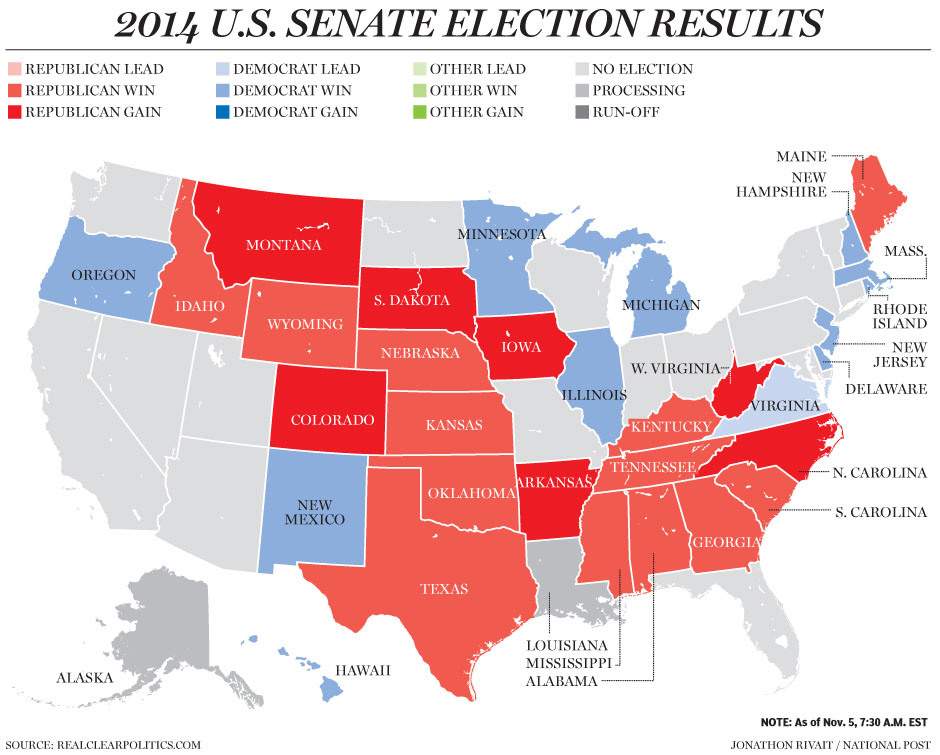

L’attesa valanga sul presidente Obama e il Partito Democratico americano si è abbattuta martedì al termine delle elezioni di metà mandato in maniera ancora più pesante rispetto alle già catastrofiche previsioni, riconsegnando ai repubblicani il pieno controllo del Congresso di Washington per la prima volta dal 2006. Al termine di una campagna tra le più dispendiose della storia americana, ma anche probabilmente quella che ha suscitato il minore interesse tra gli elettori, il Partito Repubblicano ha sfondato non solo nelle competizioni per il Senato dove i propri candidati erano dati per favoriti, ma anche in alcuni stati nei quali i sondaggi indicavano vantaggi più o meno rassicuranti per i democratici, come in North Carolina.

Il voto di “midterm” ruotava infatti attorno al controllo del Senato, mentre la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti - dove i repubblicani hanno guadagnato più di dieci seggi e hanno ora un margine mai così ampio dagli anni Quaranta del secolo scorso - non era mai stata messa in discussione. I repubblicani hanno alla fine ottenuto almeno sette seggi fino ad ora occupati dai democratici (Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota, West Virginia), sufficienti a conquistare il controllo della camera alta del Congresso.

Di questi sette seggi, i democratici ne hanno ceduti due in altrettanti stati che erano stati vinti da Obama su Mitt Romney nelle presidenziali del 2012 (Colorado e Iowa), a conferma della dissoluzione pressoché totale della base elettorale che aveva permesso all’attuale inquilino della Casa Bianca di vincere nel 2008 e di essere rieletto quattro anni più tardi.

Tra i democratici in pericolo, solo la senatrice del New Hampshire, Jeanne Shaheen, è riuscita a conservare il proprio seggio. In Virginia, poi, la vittoria risicatissima dell’ex governatore Mark Warner, considerato tra i più sicuri, ha avuto quasi il sapore della sconfitta in uno stato ritenuto ormai orientato verso i democratici.

Oltre a un totale di 52 seggi - sui 100 complessivi del Senato - già sicuri poche ore dopo l’inizio dei conteggi, i repubblicani otterranno quasi certamente altri due successi: in Alaska, dove il ritardo del democratico in carica, Mark Begich, dal repubblicano Dan Sullivan appare incolmabile anche se esile, e in Louisiana, dove il ballottaggio di dicembre tra la democratica in carica, Mary Landrieu, e il repubblicano Bill Cassidy vede nettamente favorito quest’ultimo.

Che il voto sia stato alla fine un vero e proprio referendum su Obama e sul partito maggiormente identificato come detentore del potere è risultato chiaro da un dato apparentemente singolare. Il Partito Repubblicano e i suoi membri che siedono al Congresso erano cioè secondo quasi tutti i sondaggi ancora più impopolari rispetto al presidente e ai democratici.

Quei (pochi) elettori americani recatisi ai seggi hanno dunque ancora una volta scelto in maggioranza l’unica alternativa possibile allo status quo in un sistema politico bloccato, pur nutrendo in linea generale una profonda avversione per lo stesso partito premiato con il controllo del Congresso.

Questa tendenza è apparsa evidente non solo dalla totale assenza di rischi reali per tutti i candidati repubblicani al Senato ritenuti lievemente in pericolo nelle sfide con i democratici, a cominciare dal prossimo leader di maggioranza, Mitch McConnell, in Kentucky, ma anche dall’esito di alcune competizioni per la carica di governatore. Vari governatori di estrema destra, responsabili di avere implementato, tra l’altro, pesanti tagli alla spesa pubblica o iniziative per ridurre la libertà sindacale e oggetto talvolta di proteste popolari, hanno infatti battuto in maniera più o meno semplice i rispettivi sfidanti democratici, spesso virtualmente indistinguibili dai loro rivali repubblicani.

Vari governatori di estrema destra, responsabili di avere implementato, tra l’altro, pesanti tagli alla spesa pubblica o iniziative per ridurre la libertà sindacale e oggetto talvolta di proteste popolari, hanno infatti battuto in maniera più o meno semplice i rispettivi sfidanti democratici, spesso virtualmente indistinguibili dai loro rivali repubblicani.

Ciò è accaduto ad esempio in Wisconsin, Michigan, Ohio e Florida. Allo stesso modo, i democratici si sono visti sfuggire di mano alcuni stati considerati vere e proprie roccaforti, come l’Illinois di Obama, ma anche, clamorosamente, il Maryland e il Massachusetts. L’unico avvicendamento favorevole ai democratici è stato registrato in Pennsylvania, dove l’imprenditore milionario Tom Wolf ha battuto uno dei governatori più impopolari del paese, il repubblicano Tom Corbett.

L’ondata repubblicana non ha quindi rappresentato nessuno spostamento a destra dell’elettorato americano, ma è stata bensì la conseguenza del malcontento e della totale disillusione espressa nei confronti dell’amministrazione Obama e del Partito Democratico.

Il dato ancora una volta più rilevante in un’elezione negli Stati Uniti è stato così quello dell’astensionismo che, secondo alcune stime, avrebbe addirittura superato il 60%, a dimostrazione della consapevolezza da parte della maggioranza degli americani della sostanziale inalterabilità di un sistema bipartitico completamente nelle mani dei grandi interessi economici e finanziari.

Questa realtà è confermata dal fatto che le cifre record spese nella campagna elettorale - circa 4 mila miliardi di dollari in totale - hanno fatto ben poco per risvegliare l’interesse degli americani. Anzi, l’afflluso di denaro in maniera virtualmente illimitata da corporation, gruppi di interesse e ricchi finanziatori ai candidati di entrambi gli schieramenti e alle cosiddette “Super PACs” che li hanno appoggiati, non hanno fatto altro che allontanare ulteriormente gli elettori dalle urne.

Inoltre, le questioni più urgenti per i lavoratori e la classe media americana sono rimaste quasi del tutto fuori dalla campagna elettorale, come la necessità di una politica economica di stampo progressista e che non si risolva esclusivamente nel rigore o nel sostegno ai poteri forti, ma anche la nuova guerra in Medio Oriente, l’aggressività crescente di Washington nei confronti di Russia e Cina o la creazione di uno stato di polizia che tiene sotto controllo tutti i propri cittadini.

Su questi temi fondamentali, d’altra parte, democratici e repubblicani sono in larghissima misura sulla stessa lunghezza d’onda, mentre il presunto scontro permanente tra i due partiti si limita quasi sempre a questioni di secondaria importanza o di natura tattica per perseguire le medesime politiche di classe secondo gli interessi immediati dei singoli partiti.

Attorno all’economia, poi, le dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo il voto da membri dell’amministrazione Obama sono state estremamente indicative. Secondo i democratici, cioè, le apprensioni per lo stato del paese espresse dagli elettori tramite il voto e nei sondaggi non sarebbero dovute tanto a un quadro economico realmente negativo, ma all’incapacità della Casa Bianca e dei membri del Congresso di comunicare una situazione in netto miglioramento e di cui, evidentemente, gli americani non sembrano essersene accorti. Nonostante i media ufficiali da entrambe le sponde dell’Atlantico abbiano infine prospettato una fase finale del secondo mandato presidenziale piuttosto complicata per Obama, vista l’ostilità del 114esimo Congresso, i nuovi equilibri a Washington potrebbero portare con sé più di un vantaggio per il presidente.

Nonostante i media ufficiali da entrambe le sponde dell’Atlantico abbiano infine prospettato una fase finale del secondo mandato presidenziale piuttosto complicata per Obama, vista l’ostilità del 114esimo Congresso, i nuovi equilibri a Washington potrebbero portare con sé più di un vantaggio per il presidente.

Con il Campidoglio interamente repubblicano, infatti, la Casa Bianca potrebbe avere la copertura politica necessaria per procedere con misure che i democratici hanno spesso faticato ad avallare, non tanto per convinzione quanto per le ripercussioni negative sul loro tradizionale elettorato.

In altre parole, iniziative impopolari che potrebbero occupare l’agenda di Obama nei prossimi mesi, come l’escalation della guerra in Medio Oriente, l’inasprimento dello scontro con Mosca e Pechino, l’ulteriore ridimensionamento dei programmi pubblici di assistenza o l’approvazione di un controverso trattato di libero scambio transpacifico (TPP), risulteranno più facilmente perseguibili con un Congresso a maggioranza repubblicana.

A questo proposito, lo stesso presidente ha già lanciato segnali di disponibilità al compromesso verso i leader del “Grand Old Party”, invitati ad esempio alla Casa Bianca nella giornata di venerdì assieme ai colleghi democratici. Anche il prossimo leader di maggioranza al Senato, McConnell, durante il suo discorso dopo la rielezione in Kentucky ha da parte sua prospettato una distensione, sostenendo che i due partiti “non devono essere necessariamente in uno stato di conflitto perenne”.

Con un Obama che non dovrà più preoccuparsi di altre tornate elettorali da qui alla fine del suo secondo e ultimo mandato, la collaborazione tra Casa Bianca e repubblicani potrebbe perciò produrre qualche risultato, anche se sulla pelle degli americani. In questo modo, i senatori e i deputati democratici all’opposizione al Congresso sarebbero liberi di manifestare tutto il loro sterile dissenso, così da capitalizzare l’impopolarità che finirà inevitabilmente per pesare sui repubblicani nei prossimi appuntamenti elettorali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Da quando gli Stati Uniti sono arrivati all’autosufficienza energetica sia con il petrolio che con il gas, la politica di Washington verso il Medio Oriente e il Golfo Persico vive una mancanza di strategia che si è rivelata uno dei maggiori problemi di politica estera per la Casa Bianca. Quando Obama ammise, in relazione all’avanzata dell’ISIS, che gli Stati Uniti erano privi di una strategia, quindi incerti sulle misure da prendere e confessava “errori” nella gestione della partita mediorientale, riferiva in qualche modo delle spinte centrifughe mosse da una superpotenza in crisi la cui prima preoccupazione è dimostrare al mondo che la sua crisi non esiste.

Per quanto riguarda l’avanzata dei soldati del Califfo, ovviamente Obama mentiva, visto che gli USA sapevano benissimo qual’era la situazione sul terreno. Solo che ritenevano di poter gestire la sostituzione di Assad in Siria e di Al Maliki in Iraq abbandonando gli sciiti e rinsaldando l’asse con i sunniti.

Ma non avevano fatto bene i loro conti e Washington si trova ora nell’ennesimo pantano. Deve fermare l’ISIS, ora divenuto una minaccia per l’ordine regionale, ma non vuole, anche indirettamente, aiutare Assad a rinsaldarsi. Non potendo però tornare in Iraq per la terza volta, cerca alleati locali che possano sbrogliarli la matassa, benché consapevole che le alleanze mediorientali siano come le porte girevoli.

Il dilemma, quindi, è politico e militare. Al momento non gli resta che scommettere sulla capacità dei Peshmerga di fermare al-Baghdadi, nonostante essi siano alleati del PKK, da Washington considerata una organizzazione “terroristica”, pur essendo invece una forza di liberazione nazionale in guerra contro l’oppressione turca.

Ma come fermare l’ISIS? Che l’esclusivo uso dei droni possa bastare è escluso. Le truppe di al-Baghdadi che occupano le città s’infiltrano tra la popolazione, rendendo così impossibile distinguere tra obiettivi militari e civili innocenti anche per i sofisticati sistemi di puntamento statunitensi.

E anche sui droni non si vede la furia bellica dello Zio Sam: l’intensità degli attacchi non sembra essere quella solita. In sessanta giorni, dall’8 Agosto al 7 Ottobre, la coalizione ha effettuato 5 mila attacchi, il 96% da parte degli USA e il 4% da parte degli altri alleati arabi ed europei. Non molti, se si considera che contro la ben più piccola Serbia, nel 1999, in 78 giorni la NATO lanciò più di 38.000 attacchi, stremando Belgrado e senza nessuna preoccupazione per le vittime civili, denominate per l’occasione “danni collaterali”.

D’altra parte, tutti gli analisti militari concordano nel dire che con i bombardamenti si ottiene solo un rallentamento della marcia dell’ISIS, ma che se davvero si vuole sconfiggere il progetto di califfato sunnita, si deve scendere a terra e combattere. Ma non è quanto prevede la coalizione, formata per offrire all’opinione pubblica internazionale l’immagine della democrazia occidentale e dei suoi alleati in lotta contro la barbarie, ma che in realtà è una concentrazione di contraddizioni ed ambiguità mai viste prima, sia in ordine alla sua formazione come ai suoi obiettivi. La sua composizione è eterogenea, per usare un eufemismo, dal momento che dovrebbe combattere l’ISIS ma ospita Turchia, Arabia Saudita e Qatar che sono i principali sponsor finanziari e militari dell’ISIS stesso. L’ISIS del resto è nato come uno strumento per combattere Assad, cacciare Al Maliki dal governo iracheno, riprendere il Libano e ridisegnare il Medio Oriente e il Golfo a guida sunnita.

La sua composizione è eterogenea, per usare un eufemismo, dal momento che dovrebbe combattere l’ISIS ma ospita Turchia, Arabia Saudita e Qatar che sono i principali sponsor finanziari e militari dell’ISIS stesso. L’ISIS del resto è nato come uno strumento per combattere Assad, cacciare Al Maliki dal governo iracheno, riprendere il Libano e ridisegnare il Medio Oriente e il Golfo a guida sunnita.

Progetto condiviso da tutti i suoi amici, dall’Arabia Saudita al Qatar, da Londra a Washington. Ankara ospitò le basi nel suo territorio, Washington mise gli istruttori, Ryad e Doha il denaro necessario per l’operazione. Oggi la differenza sostanziale tra gli USA e i suoi alleati mediorientali è che tutti lo hanno aiutato a nascere e a crescere, ma alcuni continuano a sostenerlo in maniera occulta.

Per Washington l’irruzione dell’ISIS nello scenario siriano poteva essere la soluzione all’empasse in Siria, dal momento che il cosiddetto “Esercito Libero Siriano” e i mercenari annessi provenienti anche da Bosnia e Cecenia non riuscivano ad aver ragione dell’esercito di Assad, peraltro sostenuto in maniera determinante da Hezbollah.

Ma, come spesso succede a Washington in Medio Oriente, la belva gli è scappata di mano, non obbedisce più e, anzi, si rivolta contro il vecchio padrone. Doveva deporre Assad ed ha invece occupato una parte dell’Iraq. Così che oggi gli USA sono costretti di malavoglia a intervenire, benché il nemico autentico dell’ISIS non si trova nella coalizione degli ambigui, bensì a Beirut e nella Valle della Bekaa tra gli Hezbollah, a Damasco nella maggioranza della popolazione e nell’esercito siriano, tra i Peshmerga curdi alleati del PKK e a Teheran.

Vincere in Siria, “resettare” l’Iraq ed entrare in Libano per cacciare Hezbollah erano e restano comunque gli obiettivi condivisi da tutti i membri della coalizione con il placet entusiasta di Israele. Che nonostante una relazione mai troppo problematica con la Siria dopo la guerra dei Sei giorni ed una gestione tutto sommato agevole del contenzioso sulle alture del Golan, ritiene comunque che Damasco, sebbene non sia da tempo il motore propulsore a Gaza, continui ad esercitare una forte influenza sull’ala radicale palestinese, sia a Gaza che nella diaspora; e che inoltre, essendo alleato di Teheran, di Hezbollah e di Hamas, è comunque un importante nemico da eliminare. Un ruolo decisivo quanto ambiguo lo hanno sostenuto Arabia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwayt. L’idea era ridisegnare un Medio Oriente a direzione sunnita, costruendo così una uniformità religiosa e politica che le monarchie del Golfo avrebbero rappresentato sulla scena politica e finanziaria internazionale.

Un ruolo decisivo quanto ambiguo lo hanno sostenuto Arabia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwayt. L’idea era ridisegnare un Medio Oriente a direzione sunnita, costruendo così una uniformità religiosa e politica che le monarchie del Golfo avrebbero rappresentato sulla scena politica e finanziaria internazionale.

Proponendosi come guida di un mondo arabo a guida sunnita pensano di realizzare il sogno di assumere un ruolo di rilievo nel panorama mondiale, stanchi di essere un gigante finanziario e un nano politico, rubinetto di petrodollari oscurantisti a disposizione delle mille giravolte USA nella regione del Golfo e in Medio Oriente.

Per le monarchie del Golfo, la parte preistorica della mappa, le cose adesso si sono complicate. Se la coalizione internazionale dovesse sconfiggere l’ISIS, gli odiati sciiti - da Teheran a Baghdad, fino a Beirut - si troverebbero con in mano una vittoria decisiva per gli assetti politico-religiosi mediorientali. Per questo, nascostamente, mentre partecipano alla coalizione, continuano a finanziare l’ISIS.

Ovviamente in maniera occulta. Divertente a questo proposito è stata la storiella del presunto saccheggio da parte di al-Baghdadi di 500 milioni di dollari delle casse della Iraq’s United Bank for Investiment a Mosul. A quel tempo, stando alle dichiarazioni della dirigenza della banca, non solo dalla filiale di Mosul non sparì nemmeno un dollaro, ma nel totale delle 21 filiali sparse in tutta l’Iraq vi erano 260 milioni e che a Mosul al massimo se ne trovavano circa 70. Ogni singolo membro della comunità dell’intelligence internazionale sa invece che gli 875 milioni di dollari ritenuti la dote in mano all’ISIS sono arrivati da Ryad e da Doha sotto la voce ZAKAT, uno dei cinque precetti islamici, quello riferito all’elemosina verso chi ne ha bisogno.

Ma non solo di donazioni vive l’ISIS. Il petrolio che vende, estratto dalle regioni sotto il suo controllo, produce un ricavo giornaliero di 400.000 dollari. Lo comprano i turchi. Gli armamenti e i mezzi moderni provengono invece dai depositi sauditi. Proprio la Turchia vive le maggiori contraddizioni con la coalizione. Hanno a che vedere con la relazione tra Ankara e i curdi. Buona con quelli del nord dell’Iraq, di guerra aperta con il PKK , ritiene una minaccia una eventuale vittoria dei curdi siriani che con il PKK sono alleati.

Per questo Erdogan è arrivato a bombardare i kurdi che correvano dalla Turchia in aiuto ai Peshmerga che, con pagine di autentico eroismo, difendono Kobane. Obama è intervenuto ricordando ad Erdogan che non solo è membro della coalizione, ma soprattutto lo è della NATO e che, dal momento che Washington vuole fermare l’ISIS, o riceve l’aiuto da Ankara o lo accetta da Teheran, che non vede l’ora d’intervenire e spazzare via il sogno del califfato sunnita. Minaccia efficace quella di Obama sia verso Ankara che verso Tel Aviv, preoccupati di un ritorno dell’Iran nello scenario internazionale in accompagnamento di Washington.

Per questo Erdogan è arrivato a bombardare i kurdi che correvano dalla Turchia in aiuto ai Peshmerga che, con pagine di autentico eroismo, difendono Kobane. Obama è intervenuto ricordando ad Erdogan che non solo è membro della coalizione, ma soprattutto lo è della NATO e che, dal momento che Washington vuole fermare l’ISIS, o riceve l’aiuto da Ankara o lo accetta da Teheran, che non vede l’ora d’intervenire e spazzare via il sogno del califfato sunnita. Minaccia efficace quella di Obama sia verso Ankara che verso Tel Aviv, preoccupati di un ritorno dell’Iran nello scenario internazionale in accompagnamento di Washington.

Le differenze tra USA e Turchia sono tattiche, hanno a che vedere con il modo nel quale gestire le operazioni politiche e militari, quindi anche a combattere o a provare ad utilizzare l’ISIS per favorire comunque la caduta di Assad prima e la cacciata di Hezbollah dal Libano poi.

Washington e Ankara marciano divise per colpire insieme: entrambe vogliono la fine di Assad e l’instaurazione di un protettorato che permetta il controllo della NATO e di Israele di un’area vitale per gli equilibri mediorientali. Ma quali che siano le aspirazioni occidentali e delle monarchie arabe, l’Iran gioca e giocherà comunque un ruolo fondamentale nella soluzione della vicenda irachena e siriana.

Teheran non resterà con le mani in mano se dovesse vedersi circondare dai sunniti aiutati dall’Occidente. Già ora appoggiando i Peshmerga e l’esercito iracheno e utilizzando le sue truppe di elite in azioni militari contro l’ISIS, ha schierato diversi battaglioni di Pasdaran alla frontiera.

Potrebbero intervenire - paradosso della storia - a difendere Baghdad se fosse sopraffatta dagli uomini di al-Baghdadi. In una situazione così confusa, con strategie sbagliate e forze mal dislocate, l’Iran appare l’interlocutore obbligato per la guerra come per la pace. Con Teheran, quindi, si dovranno fare i conti per stabilire un assetto regionale valido per tutti. Che piaccia o no ad Ankara, Ryad e Tel Aviv.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La rivolta popolare iniziata la settimana scorsa in Burkina Faso contro il presidente Blaise Compaoré era sfociata nel fine settimana in un colpo di stato messo in atto dalle forze armate del paese dell’Africa occidentale. La mossa dei militari ha però scatenato nuove proteste tra la popolazione, convincendo alla fine i nuovi leader “burkinabè” a cedere alle pressioni occidentali e a promettere il trasferimento dei poteri provvisori a un organo civile di transizione.

Come è noto, una folla di manifestanti a partire da martedì scorso era scesa per le strade della capitale, Ouagadougou, chiedendo al presidente di ritirare una proposta di modifica della Costituzione che gli avrebbe permesso di candidarsi per ottenere un nuovo mandato dopo 27 anni già trascorsi alla guida del paese.

Due giorni più tardi, le dimostrazioni si sono ulteriormente radicalizzate e la cronaca dal Burkina Faso ha registrato l’irruzione nella sede del Parlamento, che è stata data alle fiamme, e il tentativo di occupazione della principale stazione televisiva del paese.

Compaoré, dopo avere provato a rimanere al suo posto almeno fino alle prossime elezioni, è stato costretto venerdì a lasciare il potere e a rifugiarsi nella vicina Costa d’Avorio, dove ha trovato ospitalità in un lussuoso edificio della capitale amministrativa di questo paese, Yamoussoukro.

Inizialmente, il comandante delle forze armate del Burkina Faso, generale Honoré Traoré, si era auto-proclamato in diretta televisiva nuovo leader del paese ma, poco dopo, un identico annuncio è stato diffuso dal numero due della guardia presidenziale, colonnello Isaac Zida. Per alcune ore non è stato chiaro se tra i militari ci fossero divisioni significative ma Zida è sembrato infine ottenere l’appoggio effettivo delle forze armate.

L’iniziativa dei militari aveva di fatto comportato la dissoluzione dell’Assemblea Nazionale e la sospensione della Costituzione, la quale, in caso di dimissioni o impedimento da parte del presidente, prevede che quest’ultimo sia sostituito dallo “speaker” dello stesso organo legislativo e che nuove elezioni siano indette entro 90 giorni.

I piani dei vertici militari hanno da subito incontrato la resistenza della popolazione mobilitatasi contro il presidente Compaoré. Domenica, infatti, nuove manifestazioni sono andate in scena nella capitale per protestare contro il colpo di stato e chiedere il passaggio del potere alle autorità civili.

La sede dell’emittente televisiva nazionale è stata ancora una volta presa di mira, con due esponenti dell’opposizione che hanno trasmesso altrettanti comunicati nei quali si sono anch’essi auto-dichiarati leader ad interim del paese.

Alla fine, l’esercito ha deciso di prendere in mano la situazione e disperdere le proteste, provocando la morte di un manifestante, colpito, secondo la versione ufficiale, da un proiettile sparato accidentalmente ad altezza d’uomo. Secondo l’opposizione, nel corso di una settimana di proteste ci sarebbero stati almeno 30 morti, mentre fonti ospedaliere citate dall’agenzia di stampa AFP hanno parlato di 6 decessi.

La manifestazione di domenica era stata almeno in parte organizzata dai partiti dell’opposizione del Burkina Faso, dopo un incontro tra i loro leader e l’ambasciatore francese un paio di giorni prima. Parigi, assieme a Washington, ha infatti emesso comunicati ufficiali per fare appello alla calma e per chiedere il rispetto formale della legge, così da incanalare la crisi in atto in un processo di transizione “democratico”.

Esposta alle pressioni internazionali e, come aveva ipotizzato nel fine settimana l’inviato delle Nazioni Unite per l’Africa occidentale, Mohamed Ibn Chambas, alla minaccia di sanzioni, la neonata leadership militare ha finito per annunciare nella giornata di lunedì la formazione di un governo di transizione. Il gabinetto che sarà chiamato a guidare il paese dovrà essere il risultato di un “ampio consenso”, anche se il colonnello Zida non ha fornito indicazioni sui tempi previsti.

Un vertice dell’Unione Africana organizzato lunedì ad Addis Abeba, in Etiopia, si è risolto con una sorta di ultimatum ai militari del Burkina Faso, accusati di avere agito contro la Costituzione e invitati a trasferire il potere a un governo civile entro due settimane per evitare sanzioni.

Gli appelli ai diritti democratici della popolazione “burkinabè” da parte americana o francese sono in ogni caso del tutto risibili. I timori dei governi occidentali derivano piuttosto dall’eventualità più che concreta che la situazione nel paese strategicamente importante della regione del Sahel avesse potuto sfuggire di mano.

La reazione di una popolazione impoverita alla presa del potere da parte dei militari ha in definitiva prospettato la fine di un regime decisamente ben disposto verso l’Occidente e che, sotto la guida di Compaoré, ha a lungo garantito gli interessi della ex potenza coloniale - la Francia - così come degli Stati Uniti.

La creazione di un governo di transizione nominalmente civile e che rispetti in apparenza le procedure democratiche servirà a spegnere il principio di rivolta nel paese e a certificare l’elezione di un nuovo leader, possibilmente attento a non deviare troppo dalle politiche filo-occidentali del presidente appena deposto.

Come hanno puntualmente ricordato quasi tutti i media occidentali nei giorni scorsi, Compaoré era oggetto dell’ammirazione della “comunità internazionale” perché, ad esempio, aveva favorito la risoluzione di recenti conflitti, come in Mali e in Costa d’Avorio, con modalità gradite all’Occidente.

La prima di queste due crisi aveva portato, anche grazie all’ormai ex presidente del Burkina Faso, al dispiegamento in Africa occidentale di un contingente militare straniero - in gran parte francese - ufficialmente per combattere gruppi fondamentalisti islamici che avevano occupato le regioni settentrionali del Mali ma, in realtà, da inserire nel quadro della competizione soprattutto con la Cina per il controllo delle risorse localizzate in quest’area del continente

Nel caso della Costa d’Avorio, invece, Compaoré, aveva appoggiato i ribelli che, dopo le contestate elezioni presidenziali del 2010, intendevano installare alla guida del paese l’ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale, Alassane Ouattara, al posto del presidente in carica, Laurent Gbagbo, responsabile di avere stabilito solide relazioni politiche ed economiche con la Cina.

Compaoré aveva già mediato un processo di pace in Costa d’Avorio nel 2007 e ha poi svolto lo stesso ruolo nel 2011 con il pieno appoggio del governo francese, impegnato a favore di Ouattara. In segno di gratitudine, secondo alcune fonti citate dalla stampa transalpina, proprio quest’ultimo avrebbe fatto visita al deposto presidente del Burkina Faso nella serata di sabato presso la sua nuova residenza ivoriana.

Blaise Compaoré aveva fatto irruzione sulla scena politica “burkinabè” partecipando a un colpo di stato militare nel 1983 contro il presidente dell’allora Repubblica dell’Alto Volta, Jean-Baptiste Ouédraogo.

Dopo il golpe, la carica di presidente era stata assegnata al capitano 33enne Thomas Sankara, diventato rapidamente popolare grazie all’avvio di politiche anti-imperialiste e di ispirazione socialista, come la nazionalizzazione delle compagnie private operanti nella ex colonia francese e la promozione di iniziative contro la povertà, così come per l’alfabetizzazione e la vaccinazione di massa contro malattie fino ad allora mortali.

Dopo il golpe, la carica di presidente era stata assegnata al capitano 33enne Thomas Sankara, diventato rapidamente popolare grazie all’avvio di politiche anti-imperialiste e di ispirazione socialista, come la nazionalizzazione delle compagnie private operanti nella ex colonia francese e la promozione di iniziative contro la povertà, così come per l’alfabetizzazione e la vaccinazione di massa contro malattie fino ad allora mortali.

Compaoré era considerato uno degli uomini più vicini a Sankara ma nel 1987 fu lui a guidare un nuovo colpo di stato contro il presidente, rimasto ucciso in circostanze tutt’altro che chiare. Dopo la fine della breve era Sankara, Compaoré interruppe le politiche adottate fino a quel momento, assicurando l’allineamento del suo paese alle potenze occidentali.

Pur avendo consolidato la propria posizione di potere in quasi tre decenni, Compaoré negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare svariate proteste popolari, tra cui quelle più minacciose erano state registrate nel 2011 in parallelo con gli eventi della cosiddetta “primavera Araba” in Medio Oriente e in Africa settentrionale.

Uscito apparentemente indenne dalle manifestazioni di tre anni fa, Compaoré ha alla fine dovuto soccombere di fronte all’odio e all’insofferenza di una popolazione che continua a godere poco o per nulla delle ricchezze generate dalla produzione e dall’esportazione di beni e risorse di cui il Burkina Faso è ricco, a cominciare da cotone e oro.

A fornire l’occasione per l’esplosione della rabbia popolare covata da tempo è stata dunque la sete di potere del presidente, intenzionato a prolungare indefinitamente la propria permanenza al vertice dello stato anche contro il consiglio del collega francese François Hollande, il quale solo pochi giorni prima della sua caduta aveva saggiamente consigliato in una lettera privata all’amico “Blaise”, resa nota dal settimanale Jeune Afrique, di non assumersi “il rischio di un cambiamento non consensuale della Costituzione”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per decenni dopo la fine di una Seconda Guerra Mondiale combattuta ufficialmente per fermare la minaccia del nazi-fascismo e in difesa della democrazia, gli Stati Uniti hanno assoldato migliaia di ex membri del regime nazista da impiegare come spie, informatori o ricercatori, nonostante il passato da criminali di molti di loro fosse ben noto alle agenzie di intelligence americane.

La notizia è tutt’altro che nuova ma un libro pubblicato questa settimana negli Stati Uniti (The Nazis next door: how America became a safe haven for Hitler’s men) e scritto dal reporter del New York Times, Eric Lichtblau, racconta alcuni particolari nel dettaglio e rivela una collaborazione tra la CIA, così come altre agenzie governative, e gli ex nazisti decisamente più profonda rispetto a quanto era noto finora.

I piani più “aggressivi” per reclutare ex nazisti vengono attribuiti soprattutto agli sforzi messi in atto negli anni Cinquanta dall’FBI sotto la guida di J. Edgar Hoover e dalla CIA di Allen Dulles. Il desiderio di avere a disposizione indivdui ben addestrati in vari ambiti - da quello militare a quello scentifico o dell’intelligence - per essere utilizzati in funzione anti-sovietica aveva prevalso su qualsiasi altro scrupolo, tanto che Hoover, ad esempio, era solito respingere le accuse nei loro confronti come propaganda di Mosca.

Molti degli ex nazisti a cui fu garantito l’accesso negli Stati Uniti erano noti criminali di guerra e, ciononostante, i vertici della sicurezza nazionale americana non solo li avrebbero ingaggiati ma sarebbero giunti ad adoperarsi per ostacolare varie indagini nei loro confronti.

Il libro di Lichtblau si basa sul lavoro di un gruppo di ricerca negli Stati Uniti che si occupa di identificare e classificare documenti relativi ai crimini nazisti e del Giappone imperiale. Alcuni documenti analizzati dall’autore contribuiscono a fare maggiore luce anche sull’impegno del governo USA nel creare una nuova agenzia di intelligence nella Germania dell’Ovest (BND) dopo la fine del conflitto.

Già una ricerca di alcuni storici del 2004 aveva mostrato come il numero uno dei servizi segreti nazisti sul Fronte Orientale, generale Reinhard Gehlen, fosse stato scelto dai militari americani per mettere in piedi il primo nucleo dell’intelligence tedesco-occidentale. Gehlen scelse personalmente un centinaio di ex nazisti che avevano avuto incarichi di spicco nell’esercito o nei servizi segreti del Reich. Il gruppo di spie finite successivamente sul libro paga della CIA includeva allo stesso modo ex nazisti che avevano operato ai vertici del regime di Adolf Hitler, come l’ex ufficiale delle SS, Otto von Bolschwing. Quest’ultimo era molto vicino ad Adolf Eichmann, del quale condivideva la teoria della “Soluzione Finale”, essendo stato autore di scritti programmatici sullo sterminio degli ebrei.

Il gruppo di spie finite successivamente sul libro paga della CIA includeva allo stesso modo ex nazisti che avevano operato ai vertici del regime di Adolf Hitler, come l’ex ufficiale delle SS, Otto von Bolschwing. Quest’ultimo era molto vicino ad Adolf Eichmann, del quale condivideva la teoria della “Soluzione Finale”, essendo stato autore di scritti programmatici sullo sterminio degli ebrei.

Dopo la guerra, scrive Lichtblau, Bolschwing era stato assoldato dalla CIA come spia in Europa e nel 1954 venne trasferito a New York assieme alla famiglia. L’agenzia di intelligence americana scriveva a proposito dell’ex SS che la residenza negli USA gli era stata offerta come “premio per i suoi fedeli servizi nel dopoguerra e alla luce dell’irrilevanza delle sue attività nel partito [Nazista]”.

La protezione della CIA non doveva tuttavia lasciare troppo tranquillo un uomo con il passato di Bolschwing, visto che l’ex nazista, dopo la cattura di Eichmann da parte degli israeliani in Argentina nel 1960, manifestò ai suoi nuovi padroni americani la preoccupazione di venire catturato allo stesso modo.

Anche la CIA stessa era in apprensione, poiché l’eventuale arresto di Bolschwing avrebbe potuto esporre il suo passato da “collaboratore” di Eichmann, risultando “imbarazzante” per il governo USA. Due agenti della CIA incontrarono però Bolschwing nel 1961 e gli assicurarono che l’agenzia non avrebbe rivelato i suoi legami con Eichmann. Bolschwing sarebbe così vissuto indisturbato per altri vent’anni prima di essere scovato e messo sotto accusa. Nel 1981 rinunciò alla cittadinanza americana e morì alcuni mesi più tardi.

Un altro caso raccontato dal libro appena pubblicato è quello del collaboratore dei nazisti in Lituania, Aleksandras Lileikis, collegato dagli stessi documenti della CIA al massacro di 60 mila ebrei a Vilnius. Nonostante i sospetti sulle sue responsabilità e il fatto che fosse “sotto il controllo della Gestapo durante la guerra”, Lileikis venne assunto dalla CIA nel 1952 per condurre attività di spionaggio in Germania dell’Est.

Quattro anni più tardi sarebbe stato anch’egli accolto negli USA, dove ha vissuto in pace per quasi quarant’anni prima di venire scoperto nel 1994. Il Dipartimento di Giustizia USA si sarebbe dovuto però scontrare con l’ostruzionismo della CIA, da dove si invitava a insabbiare il caso per evitare la diffusione di informazioni imbarazzanti per l’agenzia di intelligence. Lileikis fu alla fine deportato in Lituania ma la CIA si sarebbe distina nuovamente per i suoi sforzi nel nascondere il passato criminale del proprio uomo. In una comunicazione classificata trasmessa alla commissione della Camera dei Rappresentanti per i Servizi Segreti, la CIA aveva infatti ammesso l’utilizzo di Lileikis come spia, negando però di essere a conoscenza delle sue “attività in tempo di guerra”.

Lileikis fu alla fine deportato in Lituania ma la CIA si sarebbe distina nuovamente per i suoi sforzi nel nascondere il passato criminale del proprio uomo. In una comunicazione classificata trasmessa alla commissione della Camera dei Rappresentanti per i Servizi Segreti, la CIA aveva infatti ammesso l’utilizzo di Lileikis come spia, negando però di essere a conoscenza delle sue “attività in tempo di guerra”.

Nel 1980 fu invece l’FBI a respingere le richieste del Dipartimento di Giustizia di consegnare documenti e informazioni relativi a 16 sospetti ex nazisti residenti negli Stati Uniti. L’atteggiamento dell’FBI era dovuto al fatto che i 16 individui erano stati tutti suoi informatori, resisi utili, tra l’altro, nel fornire notizie relative a “simpatizzanti comunisti”.

Tra le personalità legate al nazismo che collaborarono con la CIA ci sono stati anche svariati scienziati che il governo USA sapeva essere coinvolti in esperimenti pseudo-medici su esseri umani. Gli scienziati nazisti furono reclutati a partire dal 1945, quando il precursore della CIA - l’Office of Strategic Services (OSS) - fu autorizzato dall’amministrazione Truman a mettere in atto il cosiddetto progetto “Paperclip”.

In base a questo piano giunsero negli USA almeno 1.500 scienziati tedeschi legati al regime hitleriano. A costoro sarebbe stata garantita la possibilità di continuare a svolgere l’attività scientifica nella loro nuova patria dopo avere firmato una dichiarazione nella quale erano tenuti a spiegare le ragioni dell’adesione al Partito Nazista.

Tra gli scienziati ingaggiati dalla CIA figurava il dottor Hubertus Strughold, fortemente sospettato di avere condotto raccapriccianti esperimenti anche su bambini. Strughold era stato messo sotto indagine nell’ambito del processo di Norimberga ma le accuse furono lasciate cadere nel 1947. Di lì a poco, il medico nazista sarebbe stato trasferito in Texas, dove gli fu garantito un impiego per l’aeronautica militare americana, mentre alcune successive inchieste avviate nei suoi confronti dal sistema giudiziario degli Stati Uniti non avrebbero avuto alcun successo.

Complessivamente, i documenti citati dal giornalista del New York Times indicano almeno un migliaio di ex nazisti al servizio della CIA, dell’FBI e di altre agenzie USA dopo la Seconda Guerra Mondiale. Secondo gli stessi ricercatori, tuttavia, il numero reale deve essere molto superiore, dal momento che parecchi documenti restano tuttora classificati. Il recentissimo studio, assieme a molti altri pubblicati in passato, contribuisce dunque a rivelare l’atteggiamento indiscutibilmente benevolo nei confronti del nazismo da parte delle sezioni più potenti e influenti della clase dirigente americana dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il recentissimo studio, assieme a molti altri pubblicati in passato, contribuisce dunque a rivelare l’atteggiamento indiscutibilmente benevolo nei confronti del nazismo da parte delle sezioni più potenti e influenti della clase dirigente americana dopo la Seconda Guerra Mondiale.

A motivare la collaborazione con individui macchiatisi di crimini atroci, e che incarnavano un’ideologia e un sistema di potere dittatoriale che gli Stati Uniti e i loro alleati sostenevano dovessero essere annientati con la forza, era in sostanza il timore dell’Unione Sovietica e dei fermenti rivoluzionari seguiti al conflitto.

L’impiego senza scrupoli di criminali nazisti per il raggiungimento degli obiettivi dell’imperialismo americano rende infine evidente come i valori della “democrazia” e della lotta al nazi-fascismo - con una eco inquietante che ricorda l’attuale “guerra al terrore” - fossero per il governo di Washington poco più di espedienti retorici per mobilitare l’opinione pubblica e intervenire in una guerra da combattere in difesa di interessi decisamente meno nobili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le formazioni politiche ucraine filo-occidentali si sono aggiudicate come previsto il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo del parlamento (Verkhovna Rada) andate in scena nella giornata di domenica. La consultazione è servita in larghissima misura a dare un’apparenza di legittimità al regime golpista di Kiev in vista dell’adozione delle “riforme” resesi necessarie dalla rottura con Mosca e dal conseguente abbraccio con Washington e Berlino.

Con il conteggio delle schede valide non ancora ultimato, i partiti che hanno ottenuto più seggi sono il Fronte Popolare del primo ministro, Arseny Yatsenyuk, e il Blocco che porta il nome del presidente, l’oligarca Petro Poroshenko.

Entrambi i partiti navigano attorno al 21 o al 22%, con il Blocco Poroshenko che sembrava essere in testa dopo la diffusione degli exit poll e quello del premier che, secondo le proiezioni, ha invece sopravanzato quest’ultimo, sia pure con un margine esilissimo.

Complessivamente, le formazioni che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% sarebbero 6 sulle 29 totali apparse sulle schede elettorali. Al terzo posto si è posizionato il partito Samopomich del sindaco di Lvov, Andrey Sadovy, con circa l’11%. I negoziati per la formazione del nuovo governo sono già iniziati lunedì tra il Fronte Popolare e il Blocco Poroshenko, anche se altri partiti potrebbero entrare a far parte della coalizione, a cominciare dallo stesso Samopomosh visto l’orientamento decisamente filo-occidentale dei suoi leader.

In parlamento entreranno anche il partito Patria (Batkivshchina) della ex premier e oligarca Yulia Tymoshenko, che ha raccolto poco meno del 6%, e con il 7,4% il Partito Radicale guidato da Oleh Lyashko, ex alleato della Tymoshenko e acceso oppositore di qualsiasi riconciliazione con Mosca.

Contrariamente alle aspettative, poi, il Blocco dell’Opposizione, formato da ex membri del Partito delle Regioni del presidente deposto Yanukovich e da altri politici filo-russi, ha fatto segnare un buon risultato sfiorando il 10%.

Il Blocco, il cui leader è l’ex vice-primo ministro e già numero uno della compagnia energetica pubblica Naftogaz, Yuri Boiko, è risultato anzi il primo partito in varie regioni dell’Ucraina sud-orientale, grazie sia all’appoggio dell’oligarca Sergiy Liovochkin sia alla persistente avversione nei confronti di Kiev diffusa tra la popolazione tradizionalmente legata alla Russia. Altri partiti che chiedono il ristabilimento dei legami privilegiati con Mosca non hanno infine superato lo sbarramento, come il Partito Comunista Ucraino, minacciato di scioglimento dai politici europeisti e sottoposto a intimidazioni e persecuzioni di vario genere nei mesi seguiti al colpo di stato di Febbraio.

Altri partiti che chiedono il ristabilimento dei legami privilegiati con Mosca non hanno infine superato lo sbarramento, come il Partito Comunista Ucraino, minacciato di scioglimento dai politici europeisti e sottoposto a intimidazioni e persecuzioni di vario genere nei mesi seguiti al colpo di stato di Febbraio.

I voti espressi per le varie liste presentate da partiti e blocchi elettorali sono serviti a scegliere solo gli occupanti della metà dei 450 seggi complessivi del Parlamento. L’altra metà viene assegnata con il voto diretto per i singoli candidati, appoggiati da un determinato partito o indipendenti.

Grazie a questo secondo aspetto della legge elettorale ucraina si sono già garantiti seggi in Parlamento una manciata di candidati dei partiti di estrema destra, se non apertamente neo-fascisti, Svoboda e Settore Destro, tra cui il leader di quest’ultimo, Dmitry Yarosh, eletto nella regione di Dnepropetrovsk con circa il 30% dei voti.

Oltre che dalla discutibile legittimità del regime installatosi a Kiev con l’aiuto dei governi occidentali, la validità del voto di domenica è messa in dubbio anche dal sostanziale boicottaggio attuato dai “ribelli” filo-russi nell’est del paese, i quali organizzerranno domenica prossima un’elezione a parte nelle aree sotto il loro controllo.

Secondo alcune stime, tra i 3 e i 5 milioni di ucraini nelle regioni vicine alla Russia non si sono recati alle urne, vale a dire tra il 10 e il 20% dell’intero elettorato. Inoltre, in altre regioni sud-orientali l’affluenza è stata decisamente più bassa rispetto a quella generale, fissata dalla Commissione Elettorale al 52,4%. Nella regione di Odessa, ad esempio, secondo i dati ufficiali i votanti non sono arrivati al 40%, mentre in quella di Donetsk hanno superato di poco il 32%.

Come già ancitipato, le consultazione per la formazione del nuovo gabinetto sono iniziate lunedì ancor prima dei dati ufficiali definitivi e i leader del Blocco Poroshenko hanno lasciato intendere che all’interno della coalizione di governo potrebbero entrare tutte le forze che hanno partecipato al golpe contro Yanukovich, incluso il partito Svoboda.

Lo status di primo partito per il Fronte Popolare dovrebbe poi assicurare la conferma dell’attuale premier Yatseniuk alla guida del governo, come auspicato dall’Occidente. Scelto direttamente da Washington per il dopo Yanukovich, il primo ministro dovrebbe continuare a presiedere all’implementazione del programma di “ristrutturazione” dell’economia ucraina dettato dal Fondo Monetario Internazionale. Le misure previste minacciano in un futuro non troppo distante di far riesplodere le tensioni nel paese dell’Europa orientale, questa volta contro il nuovo regime, così che il voto è stato deciso e viene ora utilizzato dagli oligarchi ucraini che dominano la scena politica anche per cercare di mettere assieme la coalizione più ampia possibile che dia una parvenza democratica al regime.

Le misure previste minacciano in un futuro non troppo distante di far riesplodere le tensioni nel paese dell’Europa orientale, questa volta contro il nuovo regime, così che il voto è stato deciso e viene ora utilizzato dagli oligarchi ucraini che dominano la scena politica anche per cercare di mettere assieme la coalizione più ampia possibile che dia una parvenza democratica al regime.

Parlando al paese poco dopo la chiusura delle urne, il presidente Poroshenko ha ringraziato infatti gli elettori per avere scelto una “maggioranza democratica, riformista e filo-occidentale”. Allo stesso modo, i governi occidentali hanno salutato il voto come una conferma del percorso democratico che avrebbe intrapreso l’Ucraina.

Tra le celebrazioni, si è ovviamente tralasciato di ricordare come questi ultimi mesi siano stati in realtà caratterizzati da una violenta repressione ai danni dei separatisti filo-russi e della popolazione russofona, condotta dalle forze regolari di Kiev e da milizie paramilitari neo-fasciste, così come dalla persecuzione degli oppositori del colpo di stato e dall’avvio di rovinose politiche ultra-liberiste.

Se il nuovo governo ucraino guarderà così ancor più a Occidente, secondo molti sembra esserci all’orizzonte anche un accordo con la Russia per la risoluzione della crisi nelle regioni orientali. Da Mosca, infatti, è già arrivato il riconoscimento del voto di domenica, a conferma della continua disponibilità di Putin, ferme restando alcune condizioni imprescindibili, a superare uno scontro che sta avendo effetti indesiderati su tutte le parti in causa.