- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nei prossimi giorni, in almeno due o forse tre stati americani partirà un riconteggio dei voti espressi nelle presidenziali dell’8 novembre scorso in conseguenza dei ricorsi presentati dalla candidata alla Casa Bianca per i Verdi, Jill Stein, a cui si è unita in maniera riluttante anche Hillary Clinton. La revisione delle schede e la verifica dell’integrità delle apparecchiature per il voto elettronico non dovrebbero modificare il risultato finale favorevole a Donald Trump, ma la vicenda appare ugualmente interessante per via della reazione alle richieste di riconteggio manifestata dai vertici del Partito Democratico, a cominciare dal presidente uscente Obama.

Già il fatto che l’idea di contestare il risultato del voto in stati come Wisconsin, Michigan e Pennsylvania non sia scaturita da un’iniziativa del Partito Democratico è piuttosto significativo. Infatti, non solo sarebbe ovviamente Hillary a beneficiare di un ipotetico ribaltamento dei risultati, ma l’esiguità del margine di vantaggio nei tre stati rende del tutto legittima una richiesta di riconteggio.

Ancor più, la vigilia delle presidenziali era stata animata da ripetuti avvertimenti al limite dell’isteria da parte della squadra di Hillary e dei suoi sostenitori circa il pericolo di un’intrusione nei sistemi informativi elettorali americani di hacker al servizio del governo russo che avrebbero potuto alterare l’esito del voto a favore di Trump.

Queste preoccupazioni hanno invece lasciato spazio alla conciliazione nei confronti del presidente eletto all’indomani dell’8 novembre, a conferma che la retorica anti-russa delle settimane precedenti serviva soltanto ad alimentare un clima da caccia alle streghe, utile per preparare il campo a nuove provocazioni nei confronti di Mosca.

In ogni caso, le pratiche per il riconteggio delle schede sono state avviate in Wisconsin e in Michigan, dove, secondo i dati ufficiali, Trump ha ottenuto rispettivamente circa 22 mila e 10 mila voti in più di Hillary Clinton su 2,9 milioni e 4,8 milioni di consensi espressi. In entrambi gli stati, tradizionalmente orientati a votare per il candidato Democratico alle presidenziali, il governatore e il procuratore generale sono Repubblicani.

In Pennsylvania, Trump ha invece un vantaggio relativamente più consistente - 68 mila voti su 6 milioni - ma proprio in questo stato sono da tempo segnalati i maggiori rischi di brogli o errori di conteggio, visto che le macchine elettroniche utilizzate non stampano, come altrove, una copia cartacea che riporti il voto espresso dagli elettori. A livello puramente teorico, un ribaltamento dei risultati in tutti e tre gli stati e la consegna dei loro “voti elettorali” a Hillary Clinton sarebbe sufficiente a cambiare l’esito delle presidenziali.

Dubbi sulla regolarità del voto in questi stati erano stati sollevati da un docente di informatica dell’Università del Michigan, Alex Halderman, il quale, pur sostenendo di non disporre di alcuna prova di brogli o manipolazioni, in Wisconsin aveva rilevato uno schema anomalo nei risultati. Nelle contee di questo stato che utilizzano macchine per il voto elettronico, Hillary Clinton aveva infatti ricevuto il 7% di consensi in meno rispetto a quelle dove sono previste schede cartacee e scanner ottici.

Mentre in Wisconsin e in Michigan sono già state completate le procedure per l’attivazione del riconteggio, così come sono stati depositati i fondi per il pagamento delle spese a esso connesse, a carico di coloro che fanno ricorso, in Pennsylvania le norme previste sono più complesse, tanto da mettere in dubbio la possibilità di ottenere una verifica complessiva del voto. Secondo la legge americana, qualsiasi riconteggio deve comunque essere ultimato entro 35 giorni dalle elezioni, in questo caso il 13 dicembre, poiché sei giorni più tardi i “grandi elettori”, che negli USA votano materialmente per il presidente, si riuniscono nei rispettivi stati per ratificare la decisione popolare. Come già anticipato, l’aspetto più rilevante dal punto di vista politico della questione dei ricorsi è legato però all’atteggiamento dei leader Democratici. Hillary e il suo staff avevano inizialmente ignorato le richieste di riconteggio promosse dalla candidata alla presidenza dei Verdi. La decisione di prendere parte al procedimento è stata presa solo dopo che la vicenda ha assunto carattere nazionale ed è stata ripresa con una certa frequenza dai principali media.

Come già anticipato, l’aspetto più rilevante dal punto di vista politico della questione dei ricorsi è legato però all’atteggiamento dei leader Democratici. Hillary e il suo staff avevano inizialmente ignorato le richieste di riconteggio promosse dalla candidata alla presidenza dei Verdi. La decisione di prendere parte al procedimento è stata presa solo dopo che la vicenda ha assunto carattere nazionale ed è stata ripresa con una certa frequenza dai principali media.

In sostanza, Hillary e i suoi si sono visti quasi costretti a unire le forze con quelle dei sostenitori di Jill Stein per evitare che il movimento popolare anti-Trump, ovviamente favorevole a un riconteggio delle schede negli stati più equilibrati, sfuggisse di mano al Partito Democratico, con il rischio di incanalarsi verso un percorso di protesta alternativo.

Anche se formalmente gli avvocati di Hillary avranno un ruolo nelle pratiche legali in atto, l’ex segretario di Stato e il suo entourage continuano a mostrare freddezza nei confronti della vicenda. Le prese di posizione dell’ormai ex candidata alla Casa Bianca sono affidate per lo più a dichiarazioni stringate, spesso espresse sui social media, del consulente legale, Marc Elias, mentre ciò che prevale negli ambienti Democratici, come ha scritto lunedì la testata on-line Politico, è un senso di “irritazione” nei confronti di Jill Stein e dei Verdi.

Ancora più indicativa, e per certi versi sconcertante, è stata poi la reazione del presidente uscente. Attraverso un esponente della sua amministrazione, Obama qualche giorno fa ha di fatto condannato i ricorsi in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, per affermare la fermezza con cui la Casa Bianca intende accettare “i risultati delle elezioni”, i quali “riflettono accuratamente la volontà del popolo americano”.

Quest’ultima dichiarazione è particolarmente straordinaria, sia per la manciata di voti che separa Trump da Hillary in alcuni stati decisivi sia per il fatto che, in definitiva, solo un quarto degli elettori americani ha alla fine votato per il candidato Repubblicano. Soprattutto, però, la dichiarazione del portavoce di Obama legittima l’agenda di estrema destra del presidente eletto malgrado la sua rivale abbia ottenuto qualcosa come 2,2 milioni di voti in più su scala nazionale.

Un dato simile è decisamente senza precedenti nella storia elettorale americana. Anzi, il margine di vantaggio di Hillary nel voto popolare risulta addirittura superiore a quello fatto registrare da sette candidati vincenti a partire dal 1900 (McKinley nel 1900, Taft nel 1908, Wilson nel 1912 e 1916, Truman nel 1948, Kennedy nel 1960, Nixon nel 1968 e Carter nel 1976).

Se il sistema elettorale americano - antiquato e innegabilmente antidemocratico - consente un esito di questo genere, visto che a decidere sono i “voti elettorali” assegnati da ogni singolo stato, con il risultato di penalizzare quelli più popolosi, un divario simile a favore del candidato perdente dovrebbe quanto meno spingere il partito di quest’ultimo a chiedere al presidente eletto di tenere in seria considerazione la volontà di quella che, a tutti gli effetti, è la volontà della maggioranza numerica degli elettori.

Al contrario, i vertici Democratici si sono affrettati a garantire piena legittimità all’agenda ultra-reazionaria di Trump, a sua volta sentitosi libero di nominare individui di estrema destra a cariche importanti nella sua nuova amministrazione.

Il comportamento di Obama, in particolare, è tanto più incredibile se si considera che solo all’inizio di ottobre l’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale e il Dipartimento della Sicurezza Interna avevano preso la decisione senza precedenti di accusare ufficialmente un governo straniero - quello russo - di interferire in maniera deliberata nel processo elettorale americano per favorire un candidato alla presidenza (Trump).

L’indifferenza e l’ostilità verso le richieste di riconteggio mostrata dai leader Democratici, anche senza entrare nel merito delle effettive possibilità di successo, rivela dunque un aspetto fondamentale che caratterizza la classe dirigente americana, vale a dire la paura di favorire un qualche movimento di opposizione nel paese diretto contro il sistema politico di Washington.

Un timore che, come dimostra il voltafaccia di Obama sulla possibile manipolazione delle elezioni, supera di gran lunga quello di vedere insediarsi alla Casa Bianca un’amministrazione con chiare tendenze fasciste. Obama, d’altra parte, alla chiusura delle urne ha fatto di tutto per garantire una transizione senza scosse, mentre in una conferenza stampa aveva definito lo scontro pre-elettorale tra Democratici e Repubblicani, considerato dai media americani tra i più duri della storia, come una mera “disputa tra le mura domestiche”.

Nelle considerazioni post-voto di Obama, ma anche della stessa Hillary, fermo restando lo shock per una sconfitta che in pochi si attendevano, sugli scrupoli democratici ha prevalso così la necessità di garantire la continuità e la salvaguardia dei grandi interessi che rappresentano l’unico riferimento della politica americana, al di là degli schieramenti. Le prove di questa realtà sono state molteplici nelle ultime settimane, a cominciare dalle parole della responsabile della campagna elettorale di Trump, Kellyanne Conway, la quale in una recente intervista alla CNN ha rivelato come Trump e Obama stiano “discutendo regolarmente su svariate questioni”.

Le prove di questa realtà sono state molteplici nelle ultime settimane, a cominciare dalle parole della responsabile della campagna elettorale di Trump, Kellyanne Conway, la quale in una recente intervista alla CNN ha rivelato come Trump e Obama stiano “discutendo regolarmente su svariate questioni”.

Ancora più significative sono inoltre due iniziative prese nei giorni scorsi dal presidente uscente per garantire al suo successore fondamenta più solide nella costruzione di uno stato autoritario e la facoltà di espandere l’impegno militare americano all’estero senza troppi vincoli.

Nel quasi disinteresse generale, Obama ha da un lato assegnato maggiore libertà d’azione alle Forze Speciali, svincolandole dal controllo dei vari comandi regionali delle Forze Armate e trasformandole di fatto in squadre clandestine della morte al servizio diretto del Pentagono, e dall’altro ha scartato l’ipotesi di adottare regole più stringenti per l’utilizzo dei droni, consegnando in maniera intatta a Trump uno strumento ben collaudato per proseguire la campagna di assassini mirati virtualmente in ogni angolo del pianeta, incluso il territorio americano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La prevedibile vittoria dell’ex primo ministro francese, François Fillon, nel secondo turno delle primarie per le presidenziali del partito neo-gollista, Les Republicaines (LR), apre molto probabilmente la strada a una sfida per l’Eliseo tra due candidati schierati in maniera chiara alla destra dello scacchiere politico d’oltralpe. L’opinione diffusa, in Francia e altrove, è infatti che Fillon e la leader dei neo-fascisti del Fronte Nazionale (FN), Marine Le Pen, si sfideranno la prossima primavera nel ballottaggio che deciderà il successore alla guida del paese dell’ormai screditato presidente del Partito Socialista (PS), François Hollande.

Giunto a sorpresa al primo posto nel primo turno delle primarie del centro-destra una settimana fa, Fillon ha conquistato domenica più del 66% dei voti espressi, imponendosi in quasi tutti i dipartimenti e territori d’oltremare della repubblica. Il suo rivale, l’altro ex capo del governo e sindaco di Bordeaux, Alain Juppé, si è fermato al 33,5% e ha sopravanzato Fillon solo nel suo dipartimento - la Gironda - e in quello centrale della Corrèze, nonché in tre territori d’oltremare (Polinesia Francese, Wallis e Futuna, Guyana).

L’affluenza a quelle che erano primarie aperte è stata superiore di circa il 4% rispetto al primo turno, quando già si era registrato un numero record di 4,2 milioni di votanti. A influire sulla partecipazione alle primarie dell’LR è stata probabilmente l’ostilità nei confronti del presidente in carica, il discredito di Juppé, identificato come il più emblematico rappresentate di un establishment corrotto ed elitario, e la percezione - decisamente ingannevole - di essere in presenza di un candidato di rottura in grado di attuare politiche più popolari di quelle adottate da governi e presidenti succedutisi negli ultimi anni.

Scorrendo anche solo superficialmente il suo programma e giudicando dalle prese di posizione pubbliche in queste settimane, la candidatura e la possibile vittoria di Fillon nelle presidenziali determinerebbero una nuova importante spinta verso destra degli equilibri politici in Francia, con più di un punto di contatto con l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti.

L’orientamento nazionalista di Fillon, assieme a proposte come il licenziamento di mezzo milione di dipendenti pubblici e il taglio della spesa dello stato per oltre 100 miliardi di euro non lasciano molti dubbi su chi sarà a sostenere il peso del promesso “rilancio” dell’economia transalpina.

In campagna elettorale, Fillon ha inoltre corteggiato la destra cattolica francese, avanzando l’ipotesi di limitare l’accesso all’aborto e le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso. I toni catastrofici contro il “fondamentalismo” islamista lasciano poi intendere da un lato un’ulteriore escalation militare in Medio Oriente e, dall’altro, la volontà di alimentare le divisioni tra la popolazione, attraverso la criminalizzazione degli immigrati di origine araba, in preparazione di nuove misure anti-sociali. In fin dei conti, il successo imprevisto di Fillon nelle primarie del suo partito è il risultato di una strategia che è consistita fondamentalmente nel proporre una variante ancora più di destra delle iniziative avanzate da Juppé. Strategia vincente, almeno per il momento, vista la promozione e lo sdoganamento delle forze reazionarie in atto in Francia come altrove, soprattutto in assenza di un’alternativa percorribile a sinistra dopo il disastro degli oltre quattro anni di governo Socialista.

In fin dei conti, il successo imprevisto di Fillon nelle primarie del suo partito è il risultato di una strategia che è consistita fondamentalmente nel proporre una variante ancora più di destra delle iniziative avanzate da Juppé. Strategia vincente, almeno per il momento, vista la promozione e lo sdoganamento delle forze reazionarie in atto in Francia come altrove, soprattutto in assenza di un’alternativa percorribile a sinistra dopo il disastro degli oltre quattro anni di governo Socialista.

Che le politiche neo-liberiste promesse da Fillon, acceso ammiratore di Margaret Thatcher, non suscitino l’entusiasmo dei francesi, nonostante l’apparente popolarità evidenziata dalle primarie, è confermata da alcuni sondaggi. Il quotidiano Libération ha ricordato ad esempio domenica un’indagine che aveva rivelato come tra il 60% e il 70% degli interpellati si fosse detto contrario ad alcune misure previste dal programma di Fillon, come i licenziamenti di massa nel settore pubblico, l’eliminazione della tassa sui grandi patrimoni (ISF), l’innalzamento dell’età di accesso alla pensione a 65 anni e l’aumento dell’IVA per compensare la riduzione del carico fiscale delle aziende.

D’altra parte, Hollande e i primi ministri Socialisti nominati a partire dal 2012 hanno scelto senza riserve la via dell’austerity e della distruzione delle protezioni sociali e dei diritti del lavoro per far fronte alla crisi del capitalismo francese. Misure che hanno fatto esplodere lo scontro sociale, evidente nelle proteste oceaniche della scorsa estate contro la cosiddetta “loi travail”, a cui si è risposto con l’implementazione di uno stato di emergenza di fatto permanente, sia pure giustificato dagli attentati terroristici di Parigi e Nizza.

Le politiche di Hollande, oltre che ad aver messo a rischio l’unità del PS, hanno fatto precipitare i livelli di gradimento suoi e del suo partito, condannando la “sinistra” francese alla marginalità e, forse ancora peggio, a muoversi ancor più verso destra nell’illusione di evitare una batosta elettorale che si annuncia clamorosa.

La “nomination” del centro-destra francese assegnata a Fillon e, ancor più, il suo eventuale ingresso all’Eliseo, prospettano anche un’accelerazione delle divisioni e delle rivalità in Europa e in Occidente. In questo senso, la possibile elezione di Fillon si inserirebbe in un quadro già segnato dal successo di forze centrifughe come la “Brexit” e la presidenza Trump negli USA, per non parlare di un successo del NO nell’imminente referendum costituzionale in Italia.

Fillon sembra infatti intenzionato a normalizzare le relazioni con la Russia, mentre non nasconde l’ambizione di fare della Francia la potenza dominante nel continente, gettando così le basi, almeno in prospettiva futura, per un peggioramento dei rapporti con paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania.

Sui giornali francesi si sta discutendo infine delle possibilità di vittoria di Fillon in un eventuale testa a testa con Marine Le Pen nel secondo turno delle presidenziali, dando ragionevolmente per scontato che il candidato Socialista, chiunque esso sia, non riesca ad accedere al ballottaggio.

Alcuni all’interno dell’FN hanno già espresso preoccupazione per la candidatura di Fillon, più difficilmente attaccabile rispetto a un Juppé – disposto a qualsiasi compromesso con la “sinistra” – o a un Sarkozy, gravato dal bilancio dei suoi cinque anni all’Eliseo. Come ha spiegato lunedì un’analisi del voto sempre di Libération, Fillon ha forti credenziali di destra che “riducono lo spazio di manovra del Fronte”, essendo l’ex premier un “cattolico conservatore” che rivendica a pieno la “sovranità” francese e, allo stesso modo dell’estrema destra, si dice favorevole al riavvicinamento alla Russia di Putin.

Con Fillon alla guida del centro-destra nelle presidenziali, tuttavia, il dibattito in Francia nei prossimi mesi si sposterà sempre più a destra e, com’è puntualmente avvenuto negli ultimi anni, ciò finirà per favorire proprio il Fronte Nazionale. Già l’implementazione di politiche da stato di polizia e contro gli immigrati del governo Socialista hanno legittimato le posizioni più autoritarie dell’FN, contribuendo a dare a quest’ultimo una facciata di credibilità. A ciò vanno poi aggiunti gli sforzi del Fronte per ripulire la propria immagine, evitando l’ostentazione delle posizioni e dei simboli più provocatori, ma anche arruolando personalità con storie politiche apparentemente lontane dall’estrema destra.

A ciò vanno poi aggiunti gli sforzi del Fronte per ripulire la propria immagine, evitando l’ostentazione delle posizioni e dei simboli più provocatori, ma anche arruolando personalità con storie politiche apparentemente lontane dall’estrema destra.

Se, inoltre, la candidatura di Fillon potrebbe privare la Le Pen e i suoi di alcune armi per attaccarlo, è altrettanto vero che le politiche economiche ultra-liberiste del leader dell’LR, di fronte al sostanziale vuoto a sinistra, apriranno altri spazi di manovra per permettere alla destra populista, razzista e xenofoba di proporsi come unica forza che si batte per la giustizia sociale e i diritti dei francesi comuni.

Per queste ragioni, come già qualcuno paventa in Francia e non solo, l’eventuale sfida per l’Eliseo tra Fillon e Le Pen potrebbe avere connotati almeno in parte diversi dal ballottaggio del 2002 tra Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen, rendendo più difficile l’aggregazione delle forze “democratiche e repubblicane” attorno al candidato gollista e trasformando forse il voto in un confronto più equilibrato del previsto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’appello all’unità della nazione lanciato in occasione del giorno del Ringraziamento da Donald Trump è solo il più recente sforzo del presidente eletto degli Stati Uniti di superare le divisioni e i toni più estremi da lui tenuti nel corso della campagna elettorale. Questo è per lo meno ciò che viene spiegato dalla stampa ufficiale americana, assecondata da un Partito Democratico che ha dimenticato in fretta le feroci critiche rivolte al miliardario newyorchese prima del voto, così come gli avvertimenti circa la catastrofe che avrebbe investito il paese in caso di un suo insediamento alla Casa Bianca.

Da ormai due settimane, tra gli oppositori di Trump lo shock del suo successo ha lasciato il posto per lo più a promesse di collaborazione, sforzi per garantire una transizione senza scosse, come ha affermato di voler fare Obama, e al massimo impegni ad attendere le prime iniziative del neo-presidente prima di esprimere un giudizio nei suoi confronti.

Questo atteggiamento accomodante contrasta con il profilo dei membri che Trump ha già scelto per occupare alcune posizioni all’interno della sua nascente amministrazione e con quello di molti altri che sono in fase di valutazione e che potrebbero ricevere un qualche incarico a breve.

Alla settimana scorsa risalgono le nomine a ministro della Giustizia (“Attorney General”) del senatore dell’Alabama, Jeff Sessions, a direttore della CIA del deputato del Kansas, Mike Pompeo, e a consigliere per la sicurezza nazionale del generale in pensione, Michael Flynn. Tutti e tre sono attestati su posizioni di estrema destra e, visti i ruoli che andranno a ricoprire nel prossimo futuro, lasciano intravedere un’involuzione reazionaria nell’ambito della politica estera, della sicurezza nazionale e dei diritti democratici sul fronte domestico.

Sessions è uno dei senatori considerati più a destra della camera alta del Congresso di Washington ed è stato il primo tra i suoi colleghi Repubblicani a sostenere Trump in campagna elettorale. Più volte autore di commenti apertamente razzisti durante la sua carriera giuridica e politica, nel 1986 Sessions era stato proprio per questa ragione uno dei pochissimi nominati alla carica di giudice federale nella storia degli Stati Uniti a essere bocciato dalla commissione Giustizia del Senato, oltretutto a maggioranza Repubblicana.

Pompeo, da parte sua, ha sempre manifestato la propria approvazione sia per i metodi di tortura utilizzati dall’agenzia che andrà a dirigere negli interrogatori di presunti terroristi dopo l’11 settembre, sia per la sorveglianza indiscriminata delle comunicazioni elettroniche dei cittadini condotta dalla NSA. Flynn, infine, è un fanatico anti-islamico, rimosso nel 2014 da Obama dall’incarico di direttore dei servizi segreti militari per l’imbarazzo e il caos provocati dalle sue convinzioni.

La scelta di questi individui aveva fatto seguito all’ingresso alla Casa Bianca come “stratega” presidenziale di Stephen Bannon, ex direttore del sito web di ultra-destra, Breitbart News, e con legami ben documentati con gli ambienti fascisti del suprematismo bianco.

Le nomine più recenti di Trump sono state accolte invece dalla gran parte dei media d’oltreoceano come un tentativo di diversificare gli orientamenti ideologici della sua amministrazione oppure di offrire posizioni di rilievo a donne, dopo che in campagna elettorale si era alienato molte americane a causa delle varie denunce di molestie sessuali che erano emerse. In realtà, finora i prescelti di entrambi i sessi da Trump continuano ad avere sostanzialmente in comune posizioni di destra, se non di estrema destra. La prossima ambasciatrice USA alle Nazioni Unite sarà ad esempio la governatrice della South Carolina di origine indiana, Nikki Haley, la quale, oltre a non avere nessuna esperienza nell’ambito degli affari internazionali, è una convinta anti-abortista e nel suo attuale incarico ha promosso politiche fiscali ed economiche improntate all’austerity più estrema e al taglio dei servizi pubblici.

In realtà, finora i prescelti di entrambi i sessi da Trump continuano ad avere sostanzialmente in comune posizioni di destra, se non di estrema destra. La prossima ambasciatrice USA alle Nazioni Unite sarà ad esempio la governatrice della South Carolina di origine indiana, Nikki Haley, la quale, oltre a non avere nessuna esperienza nell’ambito degli affari internazionali, è una convinta anti-abortista e nel suo attuale incarico ha promosso politiche fiscali ed economiche improntate all’austerity più estrema e al taglio dei servizi pubblici.

Ancora più preoccupante è stata poi la nomina a ministro dell’Educazione di Betsy DeVos, miliardaria ed ex numero uno del Partito Repubblicano in Michigan che ha dedicato la propria vita alla distruzione della scuola pubblica nel suo stato. Anche la stampa americana “mainstream” in questi giorni ha insistito sulle sue attività volte alla promozione delle cosiddette “charter schools”, ovvero scuole private a fini di lucro sovvenzionate con denaro pubblico, e al contenimento dell’attività sindacale degli insegnanti nel settore pubblico.

Betsy DeVos, sorella di Erik Prince, fondatore di Blackwater, la famigerata compagnia che offriva servizi di sicurezza al governo americano in teatri di guerra, nonostante come Nikki Haley abbia talvolta espresso giudizi critici nei confronti di Trump nei mesi scorsi, minaccia di mettere in atto le idee di quest’ultimo in ambito scolastico, fondate sul trasferimento di fondi pubblici agli istituti privati, tramite ad esempio l’erogazione di “voucher” agli studenti che scelgono di frequentarli.

Già nelle prossime ore potrebbero arrivare altre nomine per ricoprire importanti incarichi nell’amministrazione Trump e le prospettive non appaiono migliori. Per il dipartimento della Difesa, il neo-presidente sta valutando, tra gli altri, l’ex generale dei Marines, James Mattis.

Alto ufficiale con incarichi di comando in Iraq e in Afghanistan, Mattis ha mostrato più volte la propria predisposizione al fanatismo ed è associato a numerosi massacri di civili, come le battaglie di Fallujah nel 2004 e, nello stesso anno, il bombardamento su una festa di nozze nella località irachena di Mukaradeeb che fece più di 40 vittime, tra cui 13 bambini.

Più in generale, Trump si è consultato in queste due settimane con svariati ex generali, offrendo probabilmente ad alcuni di loro incarichi governativi. Ciò conferma, al di là di quelle che saranno le scelte definitive, come la nuova amministrazione intenda orientare le proprie iniziative verso un marcato militarismo, con buona pace di quanti si attendono una de-escalation dell’impegno americano all’estero.

Nonostante la prevedibile piega che sta prendendo il processo di transizione di Trump verso la Casa Bianca, come già anticipato, molti esponenti Democratici hanno manifestato aperture nei suoi confronti, soprattutto in merito al piano di costruzione di infrastrutture per centinaia di miliardi di dollari che era al centro della sua campagna elettorale.

Anche se molti “liberal” sostengono di avere trovato un importante punto in comune con il populismo trumpiano, il suo non è un progetto di lavori pubblici che ricordi il New Deal di Roosevelt, ma prevede piuttosto massicce sovvenzioni a imprese private che saranno le principali beneficiarie delle opere che verranno eventualmente realizzate.

Il Partito Democratico sostiene inoltre di poter trovare un’intesa con la nuova amministrazione Repubblicana sulle misure di “nazionalismo economico” propagandate da Trump. La “sinistra” Democratica e i sindacati sono ad esempio sulla stessa lunghezza d’onda del presidente eletto per quanto riguarda la lotta ai trattati di libero scambio, accusati di avere causato l’emorragia di posti di lavoro dagli Stati Uniti negli ultimi decenni. Poca attenzione viene però prestata al pericolo di scatenare una guerra di dazi con gli altri paesi, conseguenza inevitabile del protezionismo propagandato da Trump.

Oltre alla necessità di serrare i ranghi nella classe dirigente americana per far fronte alle tensioni sociali che attraversano il paese, è anche l’illusione di poter lavorare con Trump in questi e altri ambiti ad aver probabilmente convinto i leader Democratici ad astenersi, se non in rare occasioni, dal fare riferimento al margine di vantaggio di Hillary Clinton nel voto popolare. Cosa che avrebbe potuto mettere in dubbio la legittimità dell’agenda reazionaria che si prospetta a partire da gennaio.

Malgrado abbia perso il voto dei “collegi elettorali”, su cui si basano le presidenziali negli Stati Uniti, l’ex segretario di Stato di Obama ha raggiunto un margine di due milioni di voti su Trump quando mancano ancora centinaia di migliaia di schede da scrutinare in stati come la California. Questo risultato è senza precedenti nella storia americana, visto che, tra la manciata di elezioni nelle quali il candidato vincente ha perso il voto popolare, il margine più grande era stato registrato nel 2000, quando Al Gore ottenne circa 540 mila consensi in più di George W. Bush.

L’atteggiamento di deferenza nei confronti di Trump, a fronte della deriva a destra che fa prevedere la selezione dei membri della sua amministrazione, è apparso particolarmente evidente nei giorni scorsi da due episodi che hanno coinvolto i media americani.

Trump si è recato martedì presso la sede del New York Times, cioè il giornale che aveva condotto la battaglia più dura contro la sua candidatura durante la campagna elettorale, giungendo spesso a distorcere i fatti riportati per favorire Hillary Clinton. L’incontro tra il presidente eletto e l’editore e alcuni reporter del giornale newyorchese è stato fin troppo cordiale e non ha toccato le questioni più scottanti relative a Trump, in linea con il proposito fatto recentemente ai lettori di seguire in futuro le vicende politiche in maniera più “equilibrata”. In precedenza, lo stesso Trump aveva invece convocato nella sua residenza di New York dirigenti e principali “anchormen” dei più importanti network privati nazionali di notizie (ABC, CBS, CNN, FoxNews, MSNBC e NBC), verosimilmente per lamentarsi delle critiche rivolte da molti di loro nei suoi confronti e forse per dare indicazioni sulla copertura giornalistica della nuova amministrazione.

In precedenza, lo stesso Trump aveva invece convocato nella sua residenza di New York dirigenti e principali “anchormen” dei più importanti network privati nazionali di notizie (ABC, CBS, CNN, FoxNews, MSNBC e NBC), verosimilmente per lamentarsi delle critiche rivolte da molti di loro nei suoi confronti e forse per dare indicazioni sulla copertura giornalistica della nuova amministrazione.

L’evento è decisamente senza precedenti in una democrazia e sembra essere stato caratterizzato da furiose invettive da parte di Trump contro i presenti. Frammenti della discussione sono filtrati solo in forma anonima per essere riportati da alcuni giornali, mentre nessuno dei partecipanti all’incontro si è fatto alcuno scrupolo per l’accaduto, decidendo di rispettare il vincolo di segretezza invece di denunciare gli attacchi del neo-presidente contro quella che dovrebbe essere ancora a tutti gli effetti una stampa libera e indipendente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il dibattito politico dominato dalla questione della “Brexit”, nel quasi silenzio generale il parlamento di Londra settimana scorsa ha approvato in via definitiva una nuova legge, il cosiddetto Investigatory Powers Bill (IPB), che assegna vastissimi poteri di sorveglianza alle forze di polizia e alle agenzie governative di intelligence sulle comunicazioni elettroniche di tutta la popolazione britannica.

Il provvedimento, che dovrà ricevere il cosiddetto “assenso reale” per entrare definitivamente in vigore, nel novembre del 2015 era stato già avanzato dall’attuale primo ministro, Theresa May, quando era ministro dell’Interno nel governo Cameron ed è da tempo noto in Gran Bretagna come “Snoopers’ Charter”, o “Carta degli Spioni”, a riprova delle misure gravemente lesive del diritto alla privacy in esso contenute.

L’IPB sostituirà un’altra legge che regolamentava questo ambito, il Data Retention and Investigatory Powers Act (DRIPA), la cui validità si sarebbe esaurita il prossimo mese di dicembre. Lo scopo della nuova legge è in sostanza quello di razionalizzare regole e norme relative alla sorveglianza governativa e di raccoglierle in un unico testo, il tutto con un’impronta fortemente anti-democratica.

La portata dell’IPB è apparsa evidente dai commenti allarmati anche dei principali giornali britannici. The Independent, ad esempio, in un’analisi pubblicata nei giorni scorsi ha affermato che, “con la giustificazione della lotta al terrorismo, il governo britannico ha ottenuto poteri di sorveglianza da stato totalitario”, ovvero “il sistema [di controllo e sorveglianza] più invasivo della storia di qualsiasi democrazia”.

Grazie all’IPB, le agenzie governative competenti avranno ora il potere di “hackerare, intercettare, registrare e monitorare in maniera indiscriminata le comunicazioni [elettroniche] e la navigazione in rete dell’intera popolazione”.

Lo stesso quotidiano britannico ha ricordato amaramente che la possibilità di limitare gli abusi del governo in questo ambito, offerta al pubblico e al Parlamento dalle rivelazioni di Edward Snowden nel 2013, si è concretizzata non solo nella legalizzazione di pratiche condotte nell’ombra ma addirittura nell’allargamento dei poteri attribuiti all’intelligence d’oltremanica.

Lo stesso Snowden è intervenuto sul voto del Parlamento di Londra, scrivendo su Twitter che “il Regno Unito ha appena legalizzato i sistemi di sorveglianza più estremi nella storia della democrazia occidentale”. I nuovi poteri di controllo nelle mani del governo britannico, per l’ex analista della NSA in esilio a Mosca, “vanno al di là di quelli di molte dittature”.

Secondo la nuova legge, i provider dei servizi internet e le compagnie telefoniche nel Regno Unito dovranno conservare le tracce della navigazione in rete e delle telefonate di tutti i loro utenti per un periodo di 12 mesi e questi dati potranno essere analizzati dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza dello stato, in alcuni casi senza nemmeno un mandato specifico. Questa raccolta di massa liquida il principio del “ragionevole sospetto”, su cui deve basarsi in teoria qualsiasi richiesta di intercettazione, la quale dovrebbe essere mirata e approvata da un giudice.

Il direttore dell’organizzazione Privacy International, Gus Hosein, ha avvertito in un’intervista al Financial Times che “nessun governo occidentale ha mai adottato una legge di questo genere sulla raccolta in blocco [di dati informatici e telefonici] poiché si tratta di sorveglianza di massa”, tipica di un regime dittatoriale. Pratiche simili, in effetti, sono state sempre giudicate dai tribunali “illegali e inaccettabili in una società democratica”. Orientamenti politici e sessuali, pratiche religiose e informazioni mediche saranno dunque monitorati indiscriminatamente dallo stato britannico, mentre computer e smartphone potranno anche essere penetrati dalle agenzie governative, rendendoli ancora più esposti ad attacchi informatici.

Orientamenti politici e sessuali, pratiche religiose e informazioni mediche saranno dunque monitorati indiscriminatamente dallo stato britannico, mentre computer e smartphone potranno anche essere penetrati dalle agenzie governative, rendendoli ancora più esposti ad attacchi informatici.

Quest’ultima facoltà, secondo molti, aprirebbe la strada all’eliminazione delle garanzie di privacy assicurate dai sistemi crittografici utilizzati, ad esempio, dai servizi di messaggistica come WhatsApp.

I governi di Gran Bretagna e Stati Uniti stanno conducendo da tempo una battaglia contro la crittografia, con la scusa che questi sistemi devono poter essere accessibili ai servizi di sicurezza per sventare eventuali minacce terroristiche organizzate grazie all’utilizzo delle piattaforme che proteggono la privacy degli utenti.

Le presunte garanzie contro lo strapotere delle forze di sicurezza previste dall’IPB sono poi del tutto inefficaci. Ad esempio, gli speciali commissari “indipendenti” che dovrebbero esercitare un qualche controllo sulle richieste di sorveglianza/monitoraggio saranno infatti nominati sempre dal governo.

L’altro aspetto inquietante della “Snoopers’ Charter” è che essa è stata approvata senza incontrare praticamente alcuna resistenza in Parlamento. Anzi, il principale partito di opposizione, quello Laburista, sotto la guida di un leader considerato di “sinistra” come Jeremy Corbyn, ha di fatto appoggiato la legge. Ciò conferma come, in presenza di classi dirigenti sempre più impopolari e con l’acuirsi dello scontro sociale, praticamente tutto il panorama politico britannico condivida la necessità di mettere in atto misure anti-democratiche di controllo del dissenso.

Lo scorso mese di giugno, la Camera dei Comuni aveva licenziato l’IPB con 444 voti a favore e 69 contrari, mentre alcuni trascurabili emendamenti che aveva proposto a quest’ultima la Camera dei Lord sono stati puntualmente respinti. Solo alcune modifiche proposte ad esempio dai parlamentari Laburisti e Liberal Democratici sono state accettate dal governo, tra cui una certa protezione per i giornalisti, ma l’impianto generale della legge è rimasto invariato. A votare contro l’IPB sono stati solo i rappresentanti del Partito Nazionale Scozzese (NSP) e del Partito Liberal Democratico. Ironicamente, il voto alla Camera dei Lord è arrivato solo pochi giorni dopo che il tribunale speciale che vigila sulle attività di sorveglianza dei servizi segreti e del Government Communications Headquarters (GCHQ), cioè l’equivalente britannico della NSA americana, aveva decretato che queste stesse agenzie avevano raccolto illegalmente informazioni sui cittadini del Regno Unito dal 1998 al 2015.

Ironicamente, il voto alla Camera dei Lord è arrivato solo pochi giorni dopo che il tribunale speciale che vigila sulle attività di sorveglianza dei servizi segreti e del Government Communications Headquarters (GCHQ), cioè l’equivalente britannico della NSA americana, aveva decretato che queste stesse agenzie avevano raccolto illegalmente informazioni sui cittadini del Regno Unito dal 1998 al 2015.

Questi crimini, sanzionati da un tribunale indipendente, in seguito all’approvazione dell’Investigatory Powers Bill diventeranno ora pratiche perfettamente legali, segnando un nuovo drammatico passo verso lo smantellamento dei diritti civili che si credevano consolidati nei sistemi democratici occidentali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

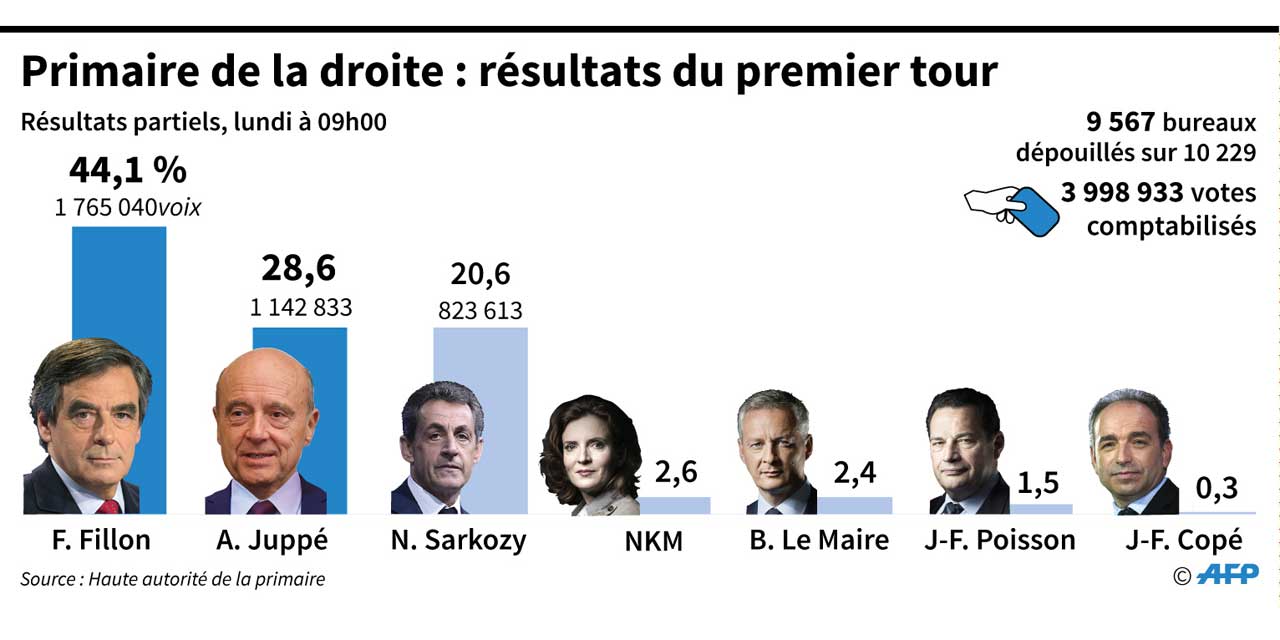

Il risultato del primo turno delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza francese del partito gollista “I Repubblicani” (LR o Les Républicaines) si è concluso con la vittoria a sorpresa dell’ex primo ministro, François Fillon, davanti al favorito della vigilia, l’altro ex capo del governo e sindaco di Bordeaux, Alain Juppé. Dal ballottaggio di domenica prossima resterà fuori l’ex presidente, Nicolas Sarkozy, giunto tristemente terzo a conferma della persistente ostilità nei suoi confronti anche tra gli elettori di centro-destra dopo i cinque anni trascorsi al palazzo dell’Eliseo.

Fillon, primo ministro proprio durante la presidenza Sarkozy tra il 2007 e il 2012, ha messo a segno un risultato difficilmente pronosticabile, visto che solo alcune settimane fa era accreditato di un consenso attorno al 10% tra i potenziali votanti nelle primarie. Il 44,1% raccolto domenica lo proietta così verso una probabile “nomination” del principale partito di centro-destra francese e, alla luce della profonda impopolarità dei Socialisti al governo e, in particolare, del presidente François Hollande, in posizione di vantaggio nelle elezioni della prossima primavera.

Juppé, da parte sua, si è fermato al 28,6%, mentre Sarkozy al 20,6%. Trascurabili sono state invece le percentuali degli altri contendenti, tra cui la 43enne deputata dell’LR, Nathalie Kosciusko-Morizet (2,6%), e l’ex ministro e attualmente deputato, Bruno Le Maire (2,4%). A favorire Fillon in vista del secondo turno delle primarie è anche l’appoggio già incassato di Sarkozy e Le Maire.

Sul voto di domenica, il primo di questo genere per il partito neo-gollista, ha inciso con ogni probabilità l’altissima affluenza. A scegliere il candidato dell’LR sono stati oltre 4 milioni di francesi. Per dare l’idea dell’importanza di questo dato basti ricordare che nelle primarie del Partito Socialista del 2011 i partecipanti, stimolati anche dall’impopolarità di Sarkozy, furono poco meno di 2,7 milioni.

La valanga di votanti del fine settimana è dovuta probabilmente sia al desiderio degli elettori di mandare un messaggio a Hollande e alla sua disastrosa presidenza sia all’interesse suscitato da una sfida che, nonostante sia interna all’LR, designerà quasi certamente lo sfidante della leader dei neo-fascisti del Fronte Nazionale (FN), Marine Le Pen, nel ballottaggio per l’Eliseo. Quest’ultima, proprio grazie al discredito dei Socialisti, sembra essere favorita per l’accesso al secondo turno nelle prossime presidenziali.

Proprio questa prospettiva potrebbe avere convinto molti a scegliere domenica il candidato che appariva maggiormente in grado di battere Marine Le Pen. I problemi di Juppé sono da collegare alla sua immagine di politico che incarna l’establishment francese. In uno scenario segnato dal populismo e dall’ostilità nei confronti delle élite, ciò potrebbe giocare a favore dei neo-fascisti e della loro retorica anti-sistema.

Sarkozy, a sua volta, aveva fatto ricorso a toni molto simili a quelli del Fronte Nazionale in molti ambiti, così che, allo stesso modo, una campagna elettorale all’insegna della corsa verso l’estrema destra si sarebbe potuta trasformare in un boomerang, col rischio di portare la Le Pen all’Eliseo. In questo quadro, Fillon è apparso allora come il candidato potenzialmente più rassicurante o, quanto meno, così è stato spesso dipinto anche da una stampa che aveva evidenziato le sue prestazioni convincenti nei dibattiti televisivi tenuti prima del voto. Per alcuni giornali francesi, un altro fattore può avere contribuito al recupero di Fillon e al successo di domenica. Secondo un’analisi pubblicata ad esempio dal quotidiano Libération, l’ex premier non solo è riuscito a intercettare i voti degli imprenditori “grazie al suo programma thatcheriano”, ma anche della destra cattolica d’oltralpe, ovvero una fetta di elettorato significativa nel centro-destra.

Per alcuni giornali francesi, un altro fattore può avere contribuito al recupero di Fillon e al successo di domenica. Secondo un’analisi pubblicata ad esempio dal quotidiano Libération, l’ex premier non solo è riuscito a intercettare i voti degli imprenditori “grazie al suo programma thatcheriano”, ma anche della destra cattolica d’oltralpe, ovvero una fetta di elettorato significativa nel centro-destra.

Fillon ha spesso insistito in campagna elettorale sulla necessità di “rimettere la famiglia al centro delle politiche pubbliche”, prendendo le distanze dalla battaglia per quello che egli stesso ha definito “un laicismo d’altri tempi”, talvolta condotta soprattutto dall’ex presidente Sarkozy. In questo senso vanno intese proposte come lo stop alle adozioni per le coppie dello stesso sesso e la limitazione della procreazione assistita alle sole coppie eterosessuali.

Per quanto riguarda le proposte dei candidati alla presidenza dell’LR in ambito economico, le differenze non appaiono rilevanti, poiché tutti sono orientati verso politiche sostanzialmente neo-liberiste e Fillon ancor più dei rivali interni al partito.

Il favorito per la “nomination” gollista aveva ad esempio contestato l’approccio ritenuto a suo dire troppo prudente di Juppé in merito al taglio del pubblico impiego. Su questo punto, Fillon propone infatti il licenziamento di mezzo milione di dipendenti pubblici nei prossimi cinque anni, mentre uno dei suoi tradizionali cavalli di battaglia è la riduzione del carico fiscale per i redditi più alti.

Il suo programma di governo prevede quello che il quotidiano Le Monde ha definito uno “shock liberista” dell’economia, basato su un taglio della spesa pubblica da ben 110 miliardi di euro. Fillon propone inoltre l’innalzamento a 65 anni dell’età per accedere alla pensione e l’abolizione della settimana da 35 ore lavorative. A suo dire, la piena occupazione sarebbe poi raggiungibile con misure come la liberalizzazione dei negoziati sui contratti di lavoro a favore della contrattazione a livello aziendale, come peraltro già previsto dalla “riforma” dell’attuale governo Socialista.

In generale, Fillon appartiene alla fazione della destra francese più apertamente liberista e thatcheriana, laddove Juppé rappresenterebbe le tradizionali forze politiche conservatrici che continuano a vedere positivamente un certo intervento dello stato nell’economia.

Sia Juppé che Fillon si sono comunque distinti per misure reazionarie e anti-sociali alla guida di governi ugualmente impopolari. Nel 1995, a pochi mesi dall’ingresso di Jacques Chirac all’Eliseo, il primo dovette fronteggiare un’ondata di scioperi contro la sua proposta di “riforma” del sistema pensionistico pubblico, mentre il vincitore del primo turno delle primarie dell’LR è stato l’esecutore delle politiche di rigore promosse durante la presidenza Sarkozy.

In linea di massima, chiunque esca vincitore dal ballottaggio di domenica prossima e dal voto per il nuovo presidente da qui a pochi mesi, è estremamente probabile che le politiche di austerity e di confronto sociale dell’amministrazione Hollande saranno proseguite, col rischio concreto di rafforzare ancor più l’estrema destra dell’FN.

Non solo, le stesse iniziative da quasi stato di polizia messe in atto dopo gli attentati terroristici di Parigi e di Nizza dal presidente Hollande e dal premier Socialista Manuel Valls, a cominciare da uno stato di emergenza più volte esteso e appoggiato dal centro-destra, verranno inevitabilmente intensificate, visto anche il più che probabile aumento delle tensioni sociali. Per quanto riguarda le previsioni in vista del voto di domenica, infine, sono pochi i sondaggi di opinione commissionati su una sfida tra Fillon e Juppé, a causa principalmente della vittoria inattesa dell’ex primo ministro di Sarkozy. I rilevamenti esistenti, citati dalla stampa francese, danno comunque Fillon in vantaggio mediamente con un dato attorno al 55-56%.

Per quanto riguarda le previsioni in vista del voto di domenica, infine, sono pochi i sondaggi di opinione commissionati su una sfida tra Fillon e Juppé, a causa principalmente della vittoria inattesa dell’ex primo ministro di Sarkozy. I rilevamenti esistenti, citati dalla stampa francese, danno comunque Fillon in vantaggio mediamente con un dato attorno al 55-56%.

Dopo le primarie dell’LR, a gennaio sarà il Partito Socialista a chiedere ai propri elettori di scegliere il candidato alla presidenza. Nel partito di governo la situazione appare ancora piuttosto incerta, con il presidente Hollande, i cui indici di gradimento sono tra i più infimi nella storia della repubblica, ancora indeciso se prendere parte o meno a una competizione che presenta concrete possibilità di risolversi in una clamorosa bocciatura da parte dei suoi stessi elettori.