- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Freedom House, assai nota ma poco conosciuta organizzazione statunitense, ha diramato nei giorni scorsi un rapporto sul Nicaragua che lascia esterrefatti. Disegnato sulla base di uno schema politico precostituito, aggressivo ed antigovernativo, il rapporto si limita a copiare quanto l’ultra destra nicaraguense afferma da tempo: ovvero che in Nicaragua la democrazia starebbe indietreggiando e che il recente risultato elettorale sarebbe stato falsato dal Frente Sandinista.

Il fatto che gli organismi internazionali indipendenti di controllo e valutazione del voto abbiano certificato il regolare svolgimento delle operazioni di voto, che l’astensione certificata sia stata del 37 per cento e che lo spoglio abbia indicato la vittoria sandinista con il 72,5 per cento dei voti, risulta indifferente per Freedom House. Lo stesso riconoscimento di legittimità fornito dall’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), della quale gli stessi USA sono parte, non sembra inculcare il seme del dubbio nell’organizzazione diretta dalla destra statunitense che ama travestirsi da ONG.

Destra che, del resto, si guarda bene anche dal riconoscere quello che è palese a tutti gli osservatori nicaraguensi e internazionali: la mancata presentazione della lista del MRS non è una protesta contro il sandinismo, si spiega con le proiezioni che gli istituti demoscopici gli assegnavano, ovvero una poco gloriosa percentuale tra il 2 e il 3 per cento dei voti.

Che Freedom House corra in aiuto al MRS non deve stupire: con le vergognose processioni a Washington e Miami per ottenere il voto sul Nica Act, provvedimento di natura tardo-coloniale con il quale si vorrebbe imporre al Nicaragua l’obbedienza alla destra statunitense, l’MRS si è guadagnato sul campo l’iscrizione al club di William Walker. Contano ora sul nuovo staff del Dipartimento di Stato che si occuperà di America Latina; i nomi indicano un combinato disposto di ex terroristi (come Otto Reich) ed agenti CIA direttamente impegnati nelle strategie golpiste statunitensi nel continente.

La speranza della destra nicaraguense è che un simile staff possa spingere Trump ad una posizione bellicista contro Managua e a questo fine è destinata la strategia politica e mediatica contro il governo Ortega, della quale Feedom House è parte diligente.

Freedom House, che si spaccia come ONG a difesa della democrazia, è in realtà una branca del sistema propagandistico degli Stati Uniti. L’idea dalla quale nacque Freedom House venne a F.D. Roosevelt, nel 1941, quando vennero create diverse associazioni negli Stati Uniti il cui scopo era quello di preparare ideologicamente il Paese alla guerra. Si riunificarono poco prima dell’attacco a Pearl Harbor e trovarono una casa comune a New York: la Casa della Libertà, Freedom House, per l’appunto. Ma la casa vera era, ed è tuttora, la Casa Bianca.

Furono numerosissime le associazioni ed i premi che, grazie a Freedom House, videro la luce, ma le campagne più significative furono a sostegno del Piano Marshall, della Nato e della guerra in Viet-nam. Lo slogan preferito? “Stati Uniti, paese della libertà”.

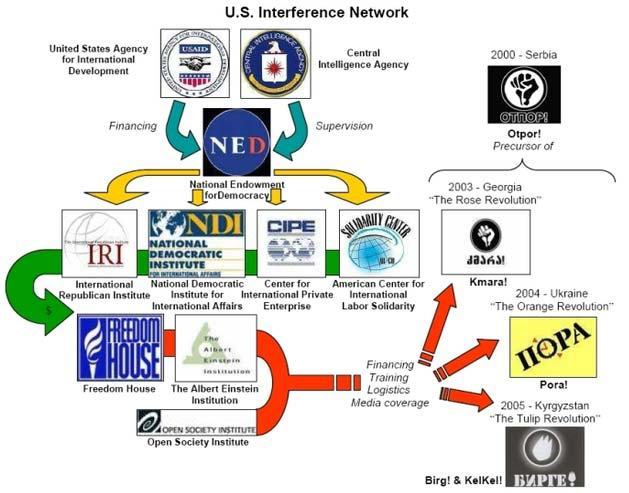

Nel 1982, quando Reagan decise di aprire la Fondazione Nazionale per la Democrazia (FED), con lo scopo di rendere presentabili le covert action della CIA, Freedom House smise di brillare di luce propria per divenire un settore del ben più ampio dispositivo di propaganda della Casa Bianca. Da quel momento la NED (National Endowment for Democracy) assorbì e sovvenzionò Freedom House, che a sua volta cofinanziò e realizzò alcuni progetti della NED, ampliando così la sfera dell’intervento politico-mediatico a sostegno delle amministrazioni USA.

Oltre 70 anni di attività lo dimostrano: Freedom House sta alla CIA come la pelle alle ossa. Per averne conferma basta leggere i nomi di alcuni che sono stati tra i suoi esponenti più importanti, vero e proprio mix di intelligence e diplomazia, spesso parallela, statunitense.

Alcuni esempi? Presidente di Freedom House è stato per lungo tempo James Woolsey, ex capo della CIA. Il suo Consiglio d’amministrazione, nel corso della sua storia, vide tra gli altri la presenza di uomini di punta dell’intelligence a stelle e strisce: tra questi l’ex ambasciatore Thomas Foley, (che fu presidente della Commissione Trilateral ed ex presidente del Consiglio d’intelligence); Malcom Forbes (Forbes magazine); Samuel Huntington (teorico dello scontro di civiltà); Jeane Kilkpatrick (ex ambasciatrice di Reagan all’Onu) e, ciliegina sulla torta, Diana Villiers (moglie di John Negroponte, ex coordinatore di tutta l’intelligence USA).

Alcuni esempi? Presidente di Freedom House è stato per lungo tempo James Woolsey, ex capo della CIA. Il suo Consiglio d’amministrazione, nel corso della sua storia, vide tra gli altri la presenza di uomini di punta dell’intelligence a stelle e strisce: tra questi l’ex ambasciatore Thomas Foley, (che fu presidente della Commissione Trilateral ed ex presidente del Consiglio d’intelligence); Malcom Forbes (Forbes magazine); Samuel Huntington (teorico dello scontro di civiltà); Jeane Kilkpatrick (ex ambasciatrice di Reagan all’Onu) e, ciliegina sulla torta, Diana Villiers (moglie di John Negroponte, ex coordinatore di tutta l’intelligence USA).

Già solo la presenza di queste ed altre figure nel board dell’organizzazione può indicare il ruolo di Freedom House. Lungi dall’essere una ONG, è una organizzazione politica incaricata di redigere analisi e rapporti importanti per gli orientamenti di politica estera dell’amministrazione statunitense.

Fu il Presidente George W. Bush a incaricare Freedom House di presentare un rapporto annuale sulle libertà pubbliche ed i diritti politici nel mondo. A seguito di questo, gli Stati Uniti decidono se dare o negare aiuti allo sviluppo nel quadro della Millenium Challenge Corporation. Freedom House prepara insomma il terreno; è il retroterra, l’essenza di quella “ingerenza democratica” che precede le guerre preventive.

Associazioni per la libertà di stampa e per la libertà religiosa, arruolamento di dissidenti dei paesi dell’Est e di intellettuali europei a prezzi di saldo, invio di articoli già confezionati per i principali giornali in lingua inglese, uffici in mezzo mondo; Freedom House partecipò in prima linea alla nuova guerra fredda patrocinata da Reagan e da Bush padre.

In relazione al Nicaragua la storia di Freedom House trova conferma di modalità e finalità del suo agire come copertura d’immagine al lavoro della CIA. Nel 1988, infatti, Freedom House creò un gruppo di lavoro sull’America Centrale il cui obbiettivo principale era quello di diffondere la disinformazione sul governo sandinista. Per l’occasione, vennero coinvolti anche sindacalisti della Afl-Cio.

Nel 1983, di fronte all’esplodere dello scandalo Iran-Contras, Reagan decise di ristrutturare l’apparato di propaganda, definito “diplomazia pubblica”. Walter Raymond, Direttore del Consiglio Nazionale di Sicurezza, organizzò un comitato di supervisione dove inserì, per conto di Freedom House, Leonard R. Sussman e Leo Cherma, quest’ultimo specialista della guerra psicologica. A capo della segreteria delle operazioni arrivò Otto Reich. Il curriculum di quest’ultimo parla chiaro: agente CIA, legatissimo ai cubani di Miami e ispiratore del fallito colpo di stato confindustriale del 2000 in Venezuela, ai vertici del dipartimento per l’America latina dell’amministrazione Bush (ed ora, appunto, ripescato da quella Trump).

Negli anni ’90 l’attività dell’associazione si ampliò all’est europeo e ad alcuni paesi del Maghreb, tra i quali Giordania e Algeria. Nel 1999 creò il Comitato statunitense per la pace in Cecenia, diretto dall’ex Consigliere della Sicurezza Nazionale Brzezinski e da Alexander Haig, il primo segretario di Stato di Reagan. Ottenne l’appoggio dell’influente Istituto democratico per gli Affari Internazionali di Madeleine Albright, vera e propria enclave democratica nella Ned e nella CIA. Sono innumerevoli le organizzazioni e le associazioni statunitensi che Freedom House coinvolse nei suoi progetti.

Lo scopo era quello di contattare ogni possibile organizzazione dalle stesse finalità presenti nel campo socialista e di farlo attraverso sigle che apparentemente non destassero particolari sospetti. Contatti, accordi, nomi e analisi arrivavano sulle scrivanie di Langley e nei rapporti alle varie agenzie dalle quali Freedom House dipendeva e dipende e che, a loro volta, dal lavoro di Freedom House traggono enormi vantaggi per le loro operazioni.

É dagli uffici di Freedom House che nacque l’idea della jihad afghana ed è sempre la stessa associazione che chiese a Osama bin Laden, allora fervente agente CIA e capo dei Talebani, di aiutare l’esercito musulmano in Bosnia.

Nel 2002, Freedom House creò in Ungheria, con l’appoggio della Usaid, un servizio web per le Ong dell’Europa centrale. Nello stesso periodo condusse la campagna di riabilitazione del partito Arena in El Salvador, eredità politica degli squadroni della morte del maggiore Roberto D’Abuisson, assassino tra gli altri di Monsignor Romero. Arena entrò a far parte della Lega Anticomunista Mondiale con uno dei suoi uomini più fidati, Antonio Saca, Presidente di El Salvador dal 2004 al 2009 grazie ai brogli ai danni del Comandante Shafick Handal, candidato del FLMN. Un approccio stravagante alla difesa dei diritti umani. Pur se negli ultimi anni i suoi sforzi si sono concentrati nell’organizzare proteste in Serbia e Kirzighistan e colpi si stato in Georgia e Ucraina, l’attività di Freedom House in America latina è rimasta intensa. Oltre al Nicaragua, per alcuni periodi Cuba è stata il più importante obbiettivo della sua iniziativa. Il coinvolgimento di Freedom House nel “Programma Cuba”, in ottemperanza alla sezione 109 della legge Helms-Burton del 1996, era nato con l’elargizione di un milione e mezzo di dollari provenienti dai fondi della NED.

Pur se negli ultimi anni i suoi sforzi si sono concentrati nell’organizzare proteste in Serbia e Kirzighistan e colpi si stato in Georgia e Ucraina, l’attività di Freedom House in America latina è rimasta intensa. Oltre al Nicaragua, per alcuni periodi Cuba è stata il più importante obbiettivo della sua iniziativa. Il coinvolgimento di Freedom House nel “Programma Cuba”, in ottemperanza alla sezione 109 della legge Helms-Burton del 1996, era nato con l’elargizione di un milione e mezzo di dollari provenienti dai fondi della NED.

Il lavoro di Freedom House aveva nei suoi punti fondamentali localizzare e reclutare giornalisti, esponenti politici e Ong dell’est europeo da inviare a Cuba a sostegno dei cosiddetti dissidenti. Lo riconobbe pubblicamente nel giugno del 2000 la stessa Freedom House, quando ammise di aver organizzato e finanziato il viaggio a Cuba di quattro giornalisti, due economisti e un accademico dell’est Europa con il fine di redigere articoli, relazioni ed analisi destinate a formare opinione internazionale contro l’isola caraìbica.

A capo dell’operazione, tanto per non smentirsi, fu insediato Frank Calzon, terrorista di origine cubana, ufficiale CIA legatissimo alla FNCA di Miami (la Fondazione Nazionale Cubano Americana, epicentro del terrorismo contro l’isola).

Le regole, di Freedom House come della NED, alla fine, sembrano essere due: il primo amore non si scorda mai, i vecchi amici non si dimenticano. E l’inedita sintonia con l’ultradestra degli ex-sandinisti indica che gli antichi nemici, se convertitisi alla religione annessionista, anche solo per frustrazione o per guadagno, possono diventare i nuovi amici. L’odio e i dollari, quando corrono insieme, possono far rileggere il passato e falsare il presente, allo scopo di darsi un futuro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il ritorno a toni minacciosi che non si registravano da tempo, nei confronti dell’Iran da parte dell’amministrazione Trump è stato inaugurato con poca sorpresa questa settimana in seguito al test missilistico condotto domenica scorsa da Teheran. La Casa Bianca ha infatti innescato un nuovo fronte di polemiche dopo che il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Michael Flynn, ha messo ufficialmente “sull’avviso” la Repubblica Islamica tramite una dichiarazione rilasciata alla stampa nella giornata di mercoledì.

L’avvertimento rivolto all’Iran rappresenta una mossa estremamente provocatoria, anche se l’ex generale non ha chiarito quali siano i provvedimenti che il governo americano starebbe prendendo in considerazione. Il New York Times ha citato un membro della nuova amministrazione, il quale, dopo le parole di Flynn, ha fatto sapere che la Casa Bianca non esclude iniziative militari. Tuttavia, a pochi giorni dall’insediamento, Trump non sembra intenzionato a precipitare da subito una crisi che avrebbe pesantissime conseguenze.

L’intervento di Flynn ha avuto i caratteri dell’invettiva a tutto campo contro l’Iran. Il motivo principale dell’attacco è apparso il test balistico dello scorso fine settimana, secondo il consigliere di Trump effettuato “in violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.

Tranne che per i “falchi” della politica estera americana, che continuano spingere per un confronto con l’Iran, questa risoluzione non sembra essere stata però violata dal test missilistico di domenica. La 2231, approvata nel luglio del 2015 subito dopo la firma dell’accordo di Vienna sul programma nucleare iraniano, chiede alla Repubblica Islamica di non condurre “attività con missili balistici realizzati per essere in grado di trasportare testate nucleari”.

Il linguaggio della risoluzione non è in ogni caso vincolante, né sono previste misure punitive in caso di violazione o meccanismi per forzarne l’implementazione. Soprattutto, però, non vi sono indicazioni o tantomeno prove che il missile testato domenica dall’Iran sia da collegare a ordigni nucleari.

I test balistici convenzionali non sono coperti né vietati dalla suddetta risoluzione ONU e, comunque, l’Iran non possiede armi nucleari, né è impegnato in progetti per la loro realizzazione. Come ha ragionevolmente spiegato l’agenzia di stampa ufficiale iraniana Fars, “il divieto immaginario [previsto dalla risoluzione 2231] è di fatto obsoleto alla luce dell’accordo nucleare di Vienna, dal momento che l’Iran ha chiaramente ridotto il proprio programma nucleare civile al punto da rendere del tutto impossibile la fabbricazione di una testata nucleare”.

Non solo - ha aggiunto l’editoriale pubblicato giovedì - questo punto di vista è condiviso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, il cui più recente rapporto afferma che “l’Iran sta rispettando l’intesa sul nucleare” e i missili di cui dispone non hanno nulla a che fare con armi atomiche. Ugualmente basate su prove inesistenti sono state anche le accuse di Flynn all’Iran di essere dietro l’attacco di lunedì scorso da parte dei ribelli Houthi yemeniti contro una nave da guerra saudita nel Mar Rosso. Per Flynn, la responsabilità di altre azioni degli Houthi sciiti contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sarebbe da attribuire ancora all’Iran, poiché questo paese fornirebbe loro armi e addestramento.

Ugualmente basate su prove inesistenti sono state anche le accuse di Flynn all’Iran di essere dietro l’attacco di lunedì scorso da parte dei ribelli Houthi yemeniti contro una nave da guerra saudita nel Mar Rosso. Per Flynn, la responsabilità di altre azioni degli Houthi sciiti contro l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sarebbe da attribuire ancora all’Iran, poiché questo paese fornirebbe loro armi e addestramento.

L’offensiva dell’amministrazione Trump contro l’Iran ha preso soltanto spunto dal test missilistico di domenica scorsa. Quelli lanciati mercoledì dal consigliere di Trump sono infatti i primi segnali espliciti di un’iniziativa che il neo-presidente aveva prospettato mesi fa in campagna elettorale. L’obiettivo principale di essa rimane il possibile smantellamento dell’accordo di Vienna sul nucleare, come ha confermato lo stesso Flynn mercoledì denunciando l’arrendevolezza di Obama nei confronti della Repubblica Islamica.

A partire dall’elezione nel mese di novembre, Trump ha anche fatto capire che la sua amministrazione sarebbe stata disposta ad assecondare l’isteria anti-iraniana di Israele, di fatto unica potenza nucleare (non dichiarata) in Medio Oriente. Molti membri del suo governo sono d’altra parte accesi sostenitori della destra israeliana.

Il nuovo direttore della CIA, l’ex deputato Repubblicano Mike Pompeo, nel 2015 si era ad esempio adoperato al Congresso per bloccare l’accordo di Vienna. Il segretario alla Difesa, James Mattis, pur avendo tiepidamente sostenuto l’intesa sul nucleare durante la sua recente audizione di conferma al Senato, era stato invece rimosso da Obama dall’incarico di comandante del Comando Centrale dopo avere invocato un’azione militare in territorio iraniano come ritorsione per un presunto attacco alle forze di occupazione in Iraq da parte di una milizia sciita appoggiata da Teheran.

Lo stesso Flynn è notoriamente animato da feroci sentimenti anti-islamici che non risparmiano l’Iran. Anch’egli perse il posto di direttore dell’Intelligence Militare sotto l’amministrazione Obama a causa delle teorie cospiratorie e xenofobe che avanzava. In un suo libro, inoltre, delineava una strategia di cambio di regime e di guerra contro l’Iran che gli Stati Uniti avrebbero dovuto perseguire.

L’inversione di rotta rispetto alla relativa moderazione di Obama sulla Repubblica Islamica da parte dell’amministrazione Trump non è ad ogni modo soltanto il risultato dello stato mentale al limite del patologico di alcuni suoi componenti. L’atteggiamento di sfida risponde a una strategia ben precisa auspicata dalla sezione della classe dirigente americana che ha promosso e sostiene il nuovo presidente.

Innanzitutto, le provocazioni e le minacce anche di guerra rivolte all’Iran smentiscono le presunte tendenze isolazioniste di Trump e dimostrano come la retorica nazionalista riassunta dallo slogan “America first” implichi una politica estera ancora più aggressiva del recente passato, senza riguardo per le posizioni di alleati o partner internazionali né per le precedenti iniziative distensive.

Più precisamente, per quanto riguarda l’Iran, svariati commentatori hanno fatto notare come il comportamento dell’amministrazione Trump sia mirato a ostacolare, se non spezzare, il processo di integrazione euro-asiatica in atto e che vede come principale protagonista proprio Teheran, assieme a Mosca e a Pechino.

Questa strategia prevede un riavvicinamento alla Russia per cercare di fermare il consolidamento dei rapporti di questo paese con la Cina, mentre gli attacchi contro l’Iran sarebbero una sorta di offensiva contro l’anello (relativamente) debole della catena per colpire ulteriormente il coagularsi degli interessi di questi tre paesi.

Il tentativo alle prime battute di Trump si trova di fronte comunque ostacoli difficilmente superabili, a cominciare dalla declinante influenza degli Stati Uniti sugli scenari internazionali. All’interno della sua stessa amministrazione, per non parlare del Partito Repubblicano e dell’intero apparato di potere americano, le posizioni relative all’approccio all’Iran sono poi tutt’altro che univoche.

Molti ritengono pericoloso un eventuale affondamento dell’accordo sul nucleare di Vienna, dal momento che metterebbe a rischio il già non semplice accesso del capitale USA al mercato e alle risorse energetiche dell’Iran, laddove le aziende europee e asiatiche stanno da tempo muovendo i primi passi in questo senso. Inoltre, il riesplodere di una crisi con Teheran ritarderebbe o metterebbe a repentaglio i piani di coloro che vedono Russia e Cina come nemici principali dell’imperialismo americano. Infine, la rinnovata ostilità di Washington nei confronti dell’Iran rischia di creare ulteriori divisioni con un’Europa che, soprattutto per ragioni di ordine economico, appare ben avviata verso la normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Islamica e, quindi, per nulla disposta a tornare al vecchio regime delle sanzioni.

Inoltre, il riesplodere di una crisi con Teheran ritarderebbe o metterebbe a repentaglio i piani di coloro che vedono Russia e Cina come nemici principali dell’imperialismo americano. Infine, la rinnovata ostilità di Washington nei confronti dell’Iran rischia di creare ulteriori divisioni con un’Europa che, soprattutto per ragioni di ordine economico, appare ben avviata verso la normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Islamica e, quindi, per nulla disposta a tornare al vecchio regime delle sanzioni.

La portata destabilizzante di Trump sulle relazioni bilaterali degli Stati Uniti e, a livello più ampio, sugli equilibri strategici nelle aree cruciali del globo è apparsa evidente infine dalla notizia circolata giovedì e relativa a una tesissima telefonata tra il neo-presidente e il primo ministro australiano conservatore, Malcolm Turnbull.

I due hanno discusso di un accordo, sottoscritto dall’amministrazione Obama con il governo di Canberra, che prevede l’invio negli Stati Uniti di 1.250 rifugiati di religione islamica che l’Australia “ospita”, di fatto illegalmente e in condizioni disumane, in strutture detentive sulle isole di Manus, in Papua Nuova Guinea, e di Nauru. In cambio, l’Australia riceverebbe rifugiati attualmente negli USA e provenienti dal centro America.

Secondo le ricostruzioni, quando Turbull avrebbe insistito con Trump per il rispetto dell’accordo, quest’ultimo ha finito per sbottare, minacciando di non accettare i rifugiati e interrompendo bruscamente la conversazione.

Al di là della questione relativa a poche centinaia di immigrati, la tensione esplosa tra i due alleati è sintomatica delle ansie che attraversano i leader australiani dopo l’elezione di Trump. Il dilemma strategico, ma anche economico, dell’Australia, stretta tra l’alleanza con gli Stati Uniti e i legami commerciali sempre più profondi con la Cina, non potrà infatti che aggravarsi a causa dell’atteggiamento aggressivo verso Pechino promesso dalla nuova amministrazione Repubblicana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Perfettamente in linea con lo spirito dei primi provvedimenti adottati dopo l’ingresso alla Casa Bianca, martedì sera il neo-presidente Donald Trump ha nominato ufficialmente il giudice federale ultra-conservatore Neil Gorsuch per occupare il posto alla Corte Suprema degli Stati Uniti lasciato vacante dal decesso di Antonin Scalia quasi un anno fa. Gorsuch è stato scelto fra tre giudici che avevano superato la selezione di Trump e che erano stati sostanzialmente proposti da ex membri Repubblicani del governo e organizzazioni e gruppi di ricerca in ambito legale con inclinazioni marcatamente conservatrici.

L’annuncio della nomina del 49enne giudice della corte federale d’appello di Denver, in Colorado, è avvenuto nel corso di un bizzarro evento alla Casa Bianca dai contorni da reality show. In un discorso di presentazione durato 15 minuti, Trump ha elogiato in maniera decisamente spropositata sia il nuovo candidato al più altro tribunale americano sia il suo predecessore, l’arci-reazionario Scalia, del quale Gorsuch sembra appunto il degno erede.

Quest’ultimo incarna tutti i “valori” della destra americana più estrema, essendosi distinto nel corso della sua carriera legale per l’impegno a favore dell’oscurantismo religioso, della difesa degli interessi del business privato e delle forze di polizia contro i diritti democratici della popolazione.

Gli ambienti di destra negli Stati Uniti sono andati in visibilio dopo la notizia della nomina di Trump e in molti hanno celebrato gli orientamenti “originalista” e “testualista” di Gorsuch nell’approccio alla Costituzione. La stessa attitudine denotava il defunto giudice Scalia e consiste sostanzialmente in un metodo di giudizio arbitrario e tendenzioso dei casi all’attenzione della corte, secondo il quale andrebbe fatto riferimento il più possibile al significato originario del testo costituzionale come concepito alla fine del XVIII secolo, senza troppo riguardo per i cambiamenti sociali registrati fino a oggi.

Per comprendere la predisposizione verso la legge di Gorsuch è utile ricordare il contesto familiare e giuridico, imbevuto di pseudo-ideali di destra, nel quale si è formato. La madre, Anne Gorsuch Burford, era stata ad esempio scelta nel 1981 dall’allora presidente Reagan per guidare l’Agenzia federale per la Protezione Ambientale (EPA), con il preciso compito di limitarne drasticamente le funzioni se non di smantellarla del tutto.

La madre del giudice Gorsuch aveva quasi dimezzato il bilancio dell’EPA nei primi due anni, ma il suo lavoro s’interruppe quando fu costretta alle dimissioni a causa del rifiuto di riferire al Congresso le modalità con cui erano stati spesi dei fondi speciali, assegnati all’agenzia da lei guidata, da utilizzare per lo smaltimento di rifiuti tossici.

Le personalità che Gorsuch ha invece citato nel suo discorso di martedì alla Casa Bianca e che avrebbero avuto la maggiore influenza sul suo pensiero sono lo stesso Scalia e un altro giudice dalle tendenze reazionarie, David Sentelle. Sponsorizzato dal senatore Repubblicano ultra-reazionario Jesse Helms, quest’ultimo era stato protagonista negli anni Novanta di almeno un paio di vergognose vicende legali.

Nel 1990 aveva fatto parte della maggioranza in un gruppo di giudici che aveva cancellato le accuse a carico dei due principali responsabili delle operazioni relative al caso “Iran-Contra” nell’amministrazione Reagan, Oliver North e John Poindexter. Qualche anno più tardi, Sentelle avrebbe invece rimosso dal suo incarico il “procuratore speciale” indipendente Robert Fiske, impegnato a indagare sul cosiddetto scandalo “Whitewater” che aveva coinvolto l’allora presidente Bill Clinton.

Fiske non aveva trovato nulla che potesse giustificare un’incriminazione e al suo posto venne nominato Kenneth Starr, fazioso ex membro dell’amministrazione Reagan che avrebbe dato il via a una vera e propria caccia alle streghe per giungere all’impeachment di Clinton.

Neil Gorsuch, da parte sua, era salito alla ribalta nazionale qualche anno fa per aver fatto parte della maggioranza di una giuria togata in un caso che metteva di fronte i proprietari, di religione cristiana evangelica, della catena di negozi Hobby Lobby e una loro dipendente. La famigerata sentenza, confermata dalla Corte Suprema, stabiliva che una compagnia privata ha il diritto di rifiutarsi di includere strumenti di contraccezione nei piani sanitari offerti ai propri impiegati se ciò va contro i principi religiosi professati dai proprietari.

Oltre che nelle sentenze, Gorsuch fin dai tempi del college ha espresso i propri orientamenti legali e il disprezzo per il progressismo in editoriali e articoli giornalistici. Sulla conservatrice National Review nel 2005 aveva ad esempio criticato l’istituto della “class-action”, definito un modo a disposizione di lavoratori e poveri per “arricchirsi rapidamente”. Il candidato di Trump alla Corte Suprema ha d’altra parte lavorato anche per studi legali privati, difendendo prevalentemente gli interessi di grandi aziende.

Il New York Daily News ha inoltre rintracciato una serie di opinioni espresse da Gorsuch su un giornale pubblicato dalla Columbia University, dove si laureò nel 1988. In esse, Gorsuch si lamentava tra l’altro per i “pregiudizi liberal” della maggior parte degli studenti, mentre, in altre occasioni, criticava un gruppo di manifestanti contro aziende americane che facevano profitti grazie all’apartheid in Sudafrica e applaudiva Reagan per i finanziamenti segreti ai Contras in Nicaragua. La candidatura di Neil Gorsuch dovrà essere ora valutata e approvata a maggioranza dal Senato americano. Molti Democratici hanno promesso battaglia, visto che dopo la morte di Scalia la leadership Repubblicana si era rifiutata anche solo di considerare il giudice proposto da Obama per sostituirlo alla Corte Suprema. La scommessa dei Repubblicani era di attendere fino a dopo le elezioni di novembre, in modo da avere un nuovo candidato scelto da un presidente del loro partito.

La candidatura di Neil Gorsuch dovrà essere ora valutata e approvata a maggioranza dal Senato americano. Molti Democratici hanno promesso battaglia, visto che dopo la morte di Scalia la leadership Repubblicana si era rifiutata anche solo di considerare il giudice proposto da Obama per sostituirlo alla Corte Suprema. La scommessa dei Repubblicani era di attendere fino a dopo le elezioni di novembre, in modo da avere un nuovo candidato scelto da un presidente del loro partito.

Non tutte le reazioni dei senatori del Partito Democratico hanno avuto però un tono di sfida. Il senatore dell’Oregon, Jeff Merkley, ha promesso un ostruzionismo a oltranza per bloccare la nomina di Gorsuch a un seggio che ha definito “rubato” ai Democratici e a Obama. Su posizioni simili si sono subito attestati anche altri senatori considerati “liberal”, ma i centristi e quelli provenienti da stati vinti da Trump nelle presidenziali e attesi tra meno di due anni da un delicato appuntamento elettorale si sono dimostrati molto più cauti se non apertamente disponibili ad approvare Gorsuch.

Il leader della minoranza al Senato, Charles Schumer, ha ostentato un atteggiamento bellicoso in una dichiarazione rilasciata martedì, minacciando il possibile ricorso al “filibuster”, ovvero il meccanismo parlamentare per cui viene richiesta una maggioranza di 60 voti per dare il via libera alla nomina. Al Senato, i Repubblicani dispongono di 52 seggi, contro i 48 dei Democratici. Schumer, però, ha vincolato il possibile ostruzionismo Democratico al solo comportamento che terrà Gorsuch nelle audizioni di fronte ai senatori.

L’eventuale, anche se improbabile, ostruzionismo dei senatori dell’opposizione potrebbe comunque spingere i leader Repubblicani ad adottare una misura drastica, cioè il cambiamento delle regole di voto per abolire il “filibuster” sulle nomine presidenziali dei giudici della Corte Suprema. In questo caso basterebbero 51 voti per confermare i candidati.

Parecchi Repubblicani sono contrari a una misura di questo genere, nonostante Trump si sia dimostrato favorevole, più che altro perché si trasformerebbe in un’arma in mano ai Democratici se la maggioranza al Senato dovesse cambiare nel prossimo futuro. La disponibilità a modificare una norma che rappresenta un caposaldo del regolamento del Senato è però molto più diffusa oggi rispetto al recente passato, anche perché gli stessi Democratici qualche anno fa avevano abolito il “filibuster” per le nomine presidenziali dei giudici, ad esclusione di quelli della Corte Suprema.

Secondo le analisi dei media americani, la minaccia di ostruzionismo dei Democratici potrebbe alla fine lasciare posto a una certa collaborazione con i Repubblicani. La leadership dell’opposizione starebbe studiando una strategia per cui Gorsuch sia confermato senza particolari intoppi, mentre la vera battaglia verrebbe rinviata alla possibile prossima nomina di Trump di un altro giudice della Corte Suprema.

In ballo ci sono gli equilibri ideologici di questo tribunale. La morte di Scalia aveva messo a rischio la maggioranza conservatrice della corte e per questa ragione i Repubblicani avevano congelato la nomina di Obama del giudice moderato Merrick Garland. La conferma di Neil Gorsuch non cambierebbe però le cose rispetto al periodo precedente il decesso di Scalia, mentre sarebbe l’eventuale ritiro del giudice centrista Anthony Kennedy, ipotizzato da tempo, a scatenare un’autentica battaglia per il predominio ideologico della corte. L’80enne Kennedy, solitamente di orientamento moderato nei casi che implicano la difesa dei diritti sociali e in genere conservatore in quelli che hanno a che fare con questioni economiche, è spesso l’ago della bilancia della Corte Suprema. Il suo ritiro potrebbe perciò decidere delle sorti del tribunale costituzionale americano, nonché dei diritti democratici, per i prossimi decenni, vista anche la predilezione dei presidenti a scegliere giudici sempre più giovani per un incarico che non prevede scadenze.

L’80enne Kennedy, solitamente di orientamento moderato nei casi che implicano la difesa dei diritti sociali e in genere conservatore in quelli che hanno a che fare con questioni economiche, è spesso l’ago della bilancia della Corte Suprema. Il suo ritiro potrebbe perciò decidere delle sorti del tribunale costituzionale americano, nonché dei diritti democratici, per i prossimi decenni, vista anche la predilezione dei presidenti a scegliere giudici sempre più giovani per un incarico che non prevede scadenze.

L’impressione, ad ogni modo, è che i Democratici finiranno per capitolare e consentire la conferma di Neil Gorsuch, a favore del quale d’altra parte il partito oggi all’opposizione al Congresso aveva votato unanimemente nel 2006 dopo che era stato scelto da George W. Bush come giudice federale in Colorado.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il clamoroso licenziamento del ministro della Giustizia (“Attorney General”) ad interim, Sally Yates, da parte del presidente Donald Trump nella serata di lunedì è finora il più grave segnale dello scontro interno all’apparato di potere americano scatenato dalle prime iniziative della nuova amministrazione Repubblicana. L’acuirsi di questo conflitto è stato registrato dopo la firma del decreto presidenziale che a partire da venerdì scorso ha sospeso l’ingresso negli Stati Uniti di immigrati e rifugiati originari di sette paesi a maggioranza islamica, provocando immediate proteste in tutto il mondo.

La Casa Bianca ha sollevato dall’incarico Sally Yates dopo il suo rifiuto ufficiale di difendere l’ordine esecutivo sullo stop ai migranti nelle aule di tribunale dove sarà discusso in seguito alle istanze presentate da svariati stati americani e da organizzazioni a difesa dei diritti civili.

Nonostante l’ufficio legale del dipartimento di Giustizia avesse approvato il decreto di Trump per quanto concerneva “il rispetto della forma e della legalità”, la Yates aveva espresso le proprie riserve, ricordando le responsabilità del suo ufficio nel “garantire che le posizioni prese nei tribunali siano coerenti con il dovere di perseguire la giustizia e ciò che è giusto”.

Com’è noto, Sally Yates era stata nominata vice ministro della Giustizia da Obama nel 2015 e all’indomani dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca il nuovo presidente le aveva chiesto di guidare provvisoriamente il dipartimento in attesa della ratifica da parte del Sentato della nomina del senatore di estrema destra dell’Alabama, Jeff Sessions.

La presa di posizione della Yates è stata criticata e giudicata come esclusivamente “politica” dai repubblicani e dai media conservatori. A loro dire, il ministro reggente non solo aveva l’obbligo di rispettare e difendere le decisioni dell’esecutivo, ma la sua iniziativa ha avuto il preciso scopo di trasformare la Yates in una sorta di eroe “liberal”. Infatti, il licenziamento è giunto solo una manciata di giorni prima di un addio al dipartimento di Giustizia che avrebbe inevitabilmente seguito l’arrivo del nuovo ministro Sessions.

Al posto di Sally Yates è stato comunque insediato già lunedì sera il procuratore del distretto orientale della Virginia, Dana Boente, anch’egli nominato da Obama ma subito affrettatosi a garantire il suo impegno a difendere quelli che ha definito i decreti “legali del nostro presidente”.

La serietà della vicenda è confermata dall’estrema rarità di provvedimenti come quello preso da Trump nei confronti del ministro della Giustizia ad interim. L’ultimo caso paragonabile risale al cosiddetto “massacro del sabato sera” dell’ottobre del 1973 nell’ambito dello scandalo Watergate.

In quell’occasione, il presidente Nixon aveva costretto alle dimissioni il ministro della Giustizia, Eliot Richardson, per essersi rifiutato di licenziare il procuratore speciale, Archibald Cox, colpevole di avere ordinato alla Casa Bianca la consegna dei nastri con le registrazioni delle conversazioni nello Studio Ovale per fare luce sul Watergate.

Al posto di Richardson venne nominato il suo vice, William Ruckelshaus, ma anche quest’ultimo si rifiutò di eseguire l’ordine di Nixon, finendo anch’egli licenziato. Solo il numero tre del dipartimento di Giustizia, Robert Bork, avrebbe alla fine allontanato Cox, senza evitare tuttavia l’aggravamento della posizione del presidente e i procedimenti di impeachment che avrebbero portato alle sue dimissioni nell’agosto del 1974.

Per quanto riguarda la vicenda attuale, non vi sono ragioni per mettere in discussione la sincerità delle preoccupazioni di Sally Yates per la legalità della misura ultra-reazionaria decisa da Trump. Tuttavia, le celebrazioni del suo operato da parte di attivisti e stampa “progressista” sono per lo meno fuori luogo. La Yates ha fatto parte, sia pure per un limitato periodo di tempo, di un dipartimento di Giustizia che ha avallato, tra l’altro, le operazioni di sorveglianza di massa dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) e le deportazioni, anch’esse di massa fino a toccare numeri da record, di immigrati “illegali”.

La Yates ha fatto parte, sia pure per un limitato periodo di tempo, di un dipartimento di Giustizia che ha avallato, tra l’altro, le operazioni di sorveglianza di massa dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA) e le deportazioni, anch’esse di massa fino a toccare numeri da record, di immigrati “illegali”.

Proprio le iniziative di Obama nell’ambito della lotta all’immigrazione e del controllo delle frontiere, d’altra parte, Trump ha indicato come punto di partenza della sua escalation concretizzatasi con i decreti dei giorni scorsi.

Inoltre, la ragione principale per cui Sally Yates era rimasta al dipartimento di Giustizia dopo il 20 gennaio era la necessità della nuova amministrazione di avere un funzionario approvato nel suo incarico dal Senato e con l’autorità perciò di approvare le richieste di sorveglianza e intercettazione presentate dalla NSA e da altre agenzie governative.

La Yates aveva accettato di buon grado questo ruolo, così come, ad esempio, nel luglio del 2015 aveva testimoniato davanti alla commissione Giustizia del Senato con il direttore dell’FBI, James Comey, auspicando la creazione di un qualche meccanismo per consentire al governo di penetrare le comunicazioni criptate degli utenti privati che utilizzano dispositivi elettronici.

Soprattutto, al di là delle convinzioni personali di Sally Yates, la sua volontà di sfidare Trump riflette le posizioni di quella consistente sezione dell’apparato di potere statunitense allarmata dall’evoluzione della nuova amministrazione. Le preoccupazioni, in questo caso, sono però di natura diversa da quelle che stanno animando le manifestazioni popolari anti-Trump in molte città americane e non solo.

Esse hanno a che fare con il timore che l’adozione di politiche apertamente razziste e xenofobe compromettano da un lato ciò che resta dell’immagine degli USA come modello democratico, e, dall’altro, i piani e le operazioni militari nelle aree del globo a maggioranza musulmana, con possibili riflessi negativi sull’intera strategia egemonica dell’imperialismo a stelle e strisce.

Le ansie provocate dalle misure estreme di Trump sugli immigrati si accompagnano a quelle da tempo espresse da molti per le tendenze isolazioniste e di impronta fortemente nazionalista della Casa Bianca, per non parlare dell’attitudine troppo accomodante nei confronti della Russia di Putin.

Molte di queste posizioni fanno capo con ogni probabilità alla figura più estrema della nuova amministrazione, il neo-fascista ex Goldman Sachs ed ex direttore del sito web di ultra-destra Breitbart News, Stephen Bannon, nominato da Trump “capo stratega” e consigliere del presidente. Proprio il ruolo di Bannon è al centro di pressioni, critiche e polemiche, espresse da settimane sui media ufficiali che riflettono solitamente l’opinione delle varie fazioni dei poteri forti americani. Lo stesso Bannon è stato protagonista di una recente decisione da parte di Trump che ha ulteriormente alimentato l’opposizione interna agli organi di governo americani. Il giorno successivo alla firma del decreto sugli immigrati e richiedenti asilo, da cui sarebbe nata la vicenda di Sally Yates, il neo-presidente ha disposto la presenza di Bannon alle riunioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. La mossa è quasi senza precedenti e conferma il peso che avrà questo consigliere nel processo decisionale dell’amministrazione Trump virtualmente in tutti gli ambiti.

Lo stesso Bannon è stato protagonista di una recente decisione da parte di Trump che ha ulteriormente alimentato l’opposizione interna agli organi di governo americani. Il giorno successivo alla firma del decreto sugli immigrati e richiedenti asilo, da cui sarebbe nata la vicenda di Sally Yates, il neo-presidente ha disposto la presenza di Bannon alle riunioni del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. La mossa è quasi senza precedenti e conferma il peso che avrà questo consigliere nel processo decisionale dell’amministrazione Trump virtualmente in tutti gli ambiti.

La presenza di Bannon potrebbe avere conseguenze non indifferenti sui rapporti con il presidente dei vertici militari e dell’intelligence, la cui presenza è di solito dominante nel Consiglio. Tanto più che, in parallelo alla promozione di Bannon, Trump ha deciso di ridimensionare drasticamente il ruolo del direttore dell’Intelligence Nazionale e del Capo di Stato Maggiore in quello che è a tutti gli effetti il principale organo dell’esecutivo nell’elaborazione delle politiche relative agli affari esteri e alla sicurezza nazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La definitiva vittoria di Benoît Hamon nel secondo turno delle primarie presidenziali, tenute nella giornata di domenica in Francia, rischia di spaccare un Partito Socialista (PS) già nel pieno di una gravissima crisi provocata dalle politiche di destra perseguite da François Hollande e dai governi che si sono succeduti a Parigi negli ultimi cinque anni.

Il successo dell’ex ministro dell’Educazione è stato ancora più netto di quanto prevedevano i sondaggi. Il 59% dei consensi ottenuti, contro il 41% dell’ex primo ministro Manuel Valls, ha confermato l’esistenza di un fortissimo malcontento popolare nei confronti dei vertici socialisti. Malcontento che si è materializzato anche con una bassa partecipazione al voto, fermatasi come al primo turno a circa due milioni, cioè la metà rispetto alle primarie della destra gollista (Les Républicaines) organizzate nel mese di novembre.

Lo schiaffo a Valls rappresenta così un’autentica umiliazione per il suo partito e, in particolare, per l’ala destra del PS che ha sostenuto Hollande e i suoi governi nell’attacco ai diritti democratici e dei lavoratori. Hamon, da parte sua, ha evidentemente beneficiato di questa situazione, proponendo una campagna basata su misure come l’istituzione di un reddito minimo universale e l’abrogazione delle odiate “riforme” del lavoro implementate da Hollande e Valls.

Alla chiusura delle urne, Hamon, ha celebrato la possibile rinascita della sinistra francese dopo gli anni di Hollande, con il quale aveva rotto proprio sulle politiche economiche dei suoi governi. Il 49enne deputato del dipartimento di Yvelines ha inoltre fatto appello ai candidati alla presidenza del Partito di Sinistra (PG), Jean-Luc Mélenchon, e dei Verdi (EELV), Yannick Jadot, per costruire quella che ha definito “una maggioranza governativa sociale, economica e democratica”.

La proposta politica di Hamon è però illusoria e destinata al fallimento. In primo luogo, quali che siano gli sviluppi delle prossime settimane, il candidato all’Eliseo del Partito Socialista finirà per incassare una pesante batosta nel primo turno delle presidenziali di aprile. Inoltre, qualsiasi iniziativa che implichi un aumento della spesa sociale è fortemente avversata da una larghissima maggioranza della classe politica francese, compresa quella rappresentata dal Partito Socialista.

La coalizione di “sinistra” che Hamon ipotizza con i Verdi e il “Parti de Gauche” è stata poi in sostanza alla base anche del successo di misura di Hollande su Nicolas Sarkozy nel 2012, quando l’allora candidato socialista prometteva anch’egli una rottura con le politiche liberiste del presidente in carica. La strategia del male minore e delle pressioni da “sinistra” non ha portato a nessun risultato positivo, ma ha in qualche modo avallato la deriva liberista del PS sotto la guida di Hollande e di fatto disarmato l’opposizione pure presente nel paese.

Anche nell’eventualità di un miracolo che portasse Hamon all’Eliseo, è più che probabile che quest’ultimo finirebbe per operare una voltafaccia simile a quello di Hollande o, quanto meno, si troverebbe a fare i conti con un PS e con un parlamento decisamente ostili.

Il programma di Hamon, oltretutto, presenta a ben vedere aspetti tutt’altro che progressisti. Ad esempio, l’istituzione di un reddito minimo garantito s’inserisce in una visione disfattista della situazione economica francese, nella quale sembra accettare come dato irreversibile il declino e la deindustrializzazione, così che l’unica prospettiva che resterebbe per milioni di persone non sarebbe altro che povertà e disoccupazione permanenti.

In campagna elettorale, Hamon ha anche sostanzialmente appoggiato le politiche reazionarie di Hollande sul fronte estero e della sicurezza nazionale. In altre parole, mentre in ambito sociale il candidato del PS dovrebbe percorrere una strada teoricamente progressista, senza apparenti contraddizioni sotto la sua guida verrebbero confermate sia la compressione dei diritti democratici in nome della lotta al terrorismo sia le sanzioni contro la Russia e le operazioni militari in vari paesi per la promozione degli interessi della classe dirigente d’oltralpe.

Uno degli aspetti più significativi della vittoria nelle primarie di Hamon, come già anticipato, è ad ogni modo il riflesso che essa avrà sulle dinamiche interne al Partito Socialista. Già dopo i risultati del primo turno, che lasciavano intravedere la disfatta di Valls, molti leader socialisti avevano iniziato a mobilitarsi per rendere chiara la loro netta opposizione all’adozione da parte del partito anche solo di una retorica vagamente di “sinistra”. Questa tendenza ha visto un’inevitabile accelerazione una volta ufficializzati i risultati del ballottaggio di domenica.  Lo stato di degrado del PS francese è tale infatti da avere spinto numerosi deputati, ex ministri e amministratori locali a dichiarare la loro intenzione di sostenere nelle presidenziali della prossima primavera il candidato “indipendente” e “pro-business” Emmanuel Macron, ovviamente senza nessuno scrupolo per l’opinione espressa nelle primarie dagli elettori del partito.

Lo stato di degrado del PS francese è tale infatti da avere spinto numerosi deputati, ex ministri e amministratori locali a dichiarare la loro intenzione di sostenere nelle presidenziali della prossima primavera il candidato “indipendente” e “pro-business” Emmanuel Macron, ovviamente senza nessuno scrupolo per l’opinione espressa nelle primarie dagli elettori del partito.

Il 39enne banchiere e ministro dell’Economia dal 2014 al 2016 nel governo Valls qualche mese fa aveva lasciato il Partito Socialista per lanciare un proprio movimento – “En Marche !” – e la sua candidatura all’Eliseo, precisamente nella speranza di raccogliere consensi al centro strappandoli a un PS sempre più screditato dalla presidenza Hollande.

Nella realtà, attorno alla candidatura di Macron si è compattata quella parte dei grandi interessi economici francesi che, pur non tollerando un allentamento delle politiche anti-sociali e di austerity perseguite da Sarkozy e Hollande, vede con timore il crescere del sentimento anti-europeista e populista.

Dando ormai per certo il rovescio elettorale del PS sia nelle presidenziali sia nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale a giugno, questa sezione della classe dirigente transalpina scommette su Macron per impedire lo sfondamento del Fronte Nazionale (FN) e l’approdo all’Eliseo di un candidato di centro-destra – François Fillon – che ha già mostrato possibili tendenze filo-russe e (relativamente) anti-americane.

Molti giornali e siti di informazione in Francia e non solo hanno proclamato lunedì proprio Macron il vero vincitore della consultazione interna a un PS che sembra diretto sempre più verso una possibile spaccatura nel prossimo futuro.

Ancora a favore di Macron è da registrare infine un’altra vicenda che sta scuotendo il panorama politico francese. Con un tempismo perfetto, la settimana scorsa il candidato favorito alla presidenza del principale partito di centro destra è stato coinvolto in una vicenda che minaccia seri guai legali e, verosimilmente, la fine della sua corsa all’Eliseo.

Il settimanale satirico Le Canard Enchaîné aveva cioè rivelato che la moglie di nazionalità britannica di Fillon aveva incassato compensi pari ad almeno 600 mila euro per impieghi di assistente parlamentare che non avrebbe invece mai svolto.

Tra gli incarichi per cui Penelope Fillon aveva ricevuto denaro pubblico c’era quello di assistente di Marc Joulaud, il deputato del dipartimento di Sarthe, nella regione Paesi della Loira, che aveva occupato il seggio del marito dopo che quest’ultimo era diventato ministro. I giornalisti di Le Canard Enchaîné hanno intervistato un altro assistente di Joulaud, il quale ha affermato di non ricordare di avere mai lavorato con la signora Fillon.

La nomina di famigliari di politici per svolgere incarichi parlamentari più o meno reali è pratica piuttosto comune in Francia come altrove. Il caso che riguarda Fillon, particolarmente delicato viste le ambizioni presidenziali e la promozione di un’immagine di politico non corrotto a differenza anche dei colleghi del suo stesso partito, è tuttavia sospetto. Come già ricordato in precedenza, Fillon prospetta una serie di cambiamenti degli orientamenti strategici di Parigi in caso di elezione a presidente. Cambiamenti che sono visti con sospetto da molti nell’establishment francese. Forse non a caso, l’emergere della vicenda dei pagamenti alla moglie è coincisa con una sua visita in Germania e il rilascio di interviste nelle quali metteva tra l’altro in discussione la linea dura dell’Europa nei confronti della Russia.

Come già ricordato in precedenza, Fillon prospetta una serie di cambiamenti degli orientamenti strategici di Parigi in caso di elezione a presidente. Cambiamenti che sono visti con sospetto da molti nell’establishment francese. Forse non a caso, l’emergere della vicenda dei pagamenti alla moglie è coincisa con una sua visita in Germania e il rilascio di interviste nelle quali metteva tra l’altro in discussione la linea dura dell’Europa nei confronti della Russia.

Allo stesso modo, Fillon criticava gli interventi occidentali in scenari di crisi come Siria e Ucraina, mentre auspicava la formazione di una sorta di asse con Berlino per contrastare l’agenda nazionalista della nuova amministrazione di Donald Trump negli Stati Uniti.

L’affondamento della candidatura di Fillon potrebbe essere perciò un obiettivo dei poteri che operano dietro le quinte della politica francese, assieme alla promozione di Emmanuel Macron. Il rischio concreto, tuttavia, è che simili manovre finiscano per gettare ancor più nel discredito la classe politica d’oltralpe, favorendo ulteriormente l’ascesa dell’estrema destra del “Front National”.