- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Il risultato delle prime elezioni generali in Libano da quasi un decennio a questa parte ha premiato in maniera decisiva il partito/milizia sciita Hezbollah e i suoi alleati nel paese mediorientale. La conquista della maggioranza dei seggi nel prossimo Parlamento rafforza dunque la posizione di Hezbollah, nonostante i temuti contraccolpi dell’impegno nel conflitto in Siria, così da rendere ancora più problematica una possibile iniziativa militare di Israele sia in territorio libanese sia contro l’Iran o la presenza iraniana in Siria.

Il risultato delle prime elezioni generali in Libano da quasi un decennio a questa parte ha premiato in maniera decisiva il partito/milizia sciita Hezbollah e i suoi alleati nel paese mediorientale. La conquista della maggioranza dei seggi nel prossimo Parlamento rafforza dunque la posizione di Hezbollah, nonostante i temuti contraccolpi dell’impegno nel conflitto in Siria, così da rendere ancora più problematica una possibile iniziativa militare di Israele sia in territorio libanese sia contro l’Iran o la presenza iraniana in Siria.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La riforma del fisco americano, approvata lo scorso anno dal Congresso di Washington su indicazione dell’amministrazione Trump, avrebbe dovuto ufficialmente generare una valanga di investimenti e nuove assunzioni da parte delle grandi aziende favorite dal sostanzioso taglio al loro carico fiscale. In realtà, com’era ampiamente previsto al di là della propaganda, la nuova legge ha prodotto da subito un’impennata dei profitti che le corporations americane stanno utilizzando in primo luogo per remunerare i propri dirigenti e azionisti.

La riforma del fisco americano, approvata lo scorso anno dal Congresso di Washington su indicazione dell’amministrazione Trump, avrebbe dovuto ufficialmente generare una valanga di investimenti e nuove assunzioni da parte delle grandi aziende favorite dal sostanzioso taglio al loro carico fiscale. In realtà, com’era ampiamente previsto al di là della propaganda, la nuova legge ha prodotto da subito un’impennata dei profitti che le corporations americane stanno utilizzando in primo luogo per remunerare i propri dirigenti e azionisti.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

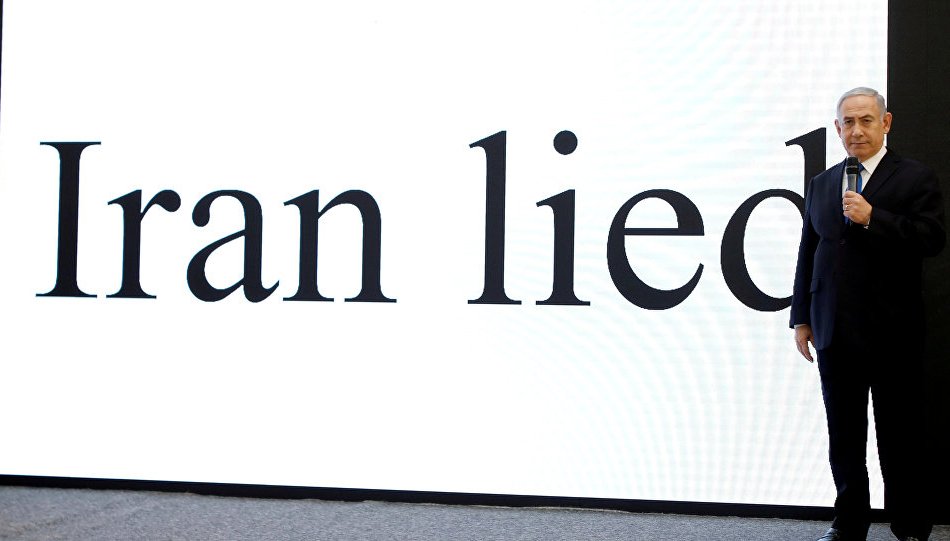

La messa in scena di questa settimana del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per dimostrare il comportamento ingannevole dell’Iran nell’ambito del nucleare, sembra segnalare, assieme ad altri sviluppi degli scenari mediorientali, l’approssimarsi di un possibile conflitto diretto tra Tel Aviv e Washington da una parte e la Repubblica Islamica dall’altra.

La messa in scena di questa settimana del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per dimostrare il comportamento ingannevole dell’Iran nell’ambito del nucleare, sembra segnalare, assieme ad altri sviluppi degli scenari mediorientali, l’approssimarsi di un possibile conflitto diretto tra Tel Aviv e Washington da una parte e la Repubblica Islamica dall’altra.

Nel suo intervento televisivo, Netanyahu ha presentato un mix di menzogne e notizie di seconda mano, non tanto per convincere un’amministrazione Trump già di per sé ben decisa a tornare ad adottare una linea dura nei confronti di Teheran, quanto per creare una qualche giustificazione che spiani la strada alla nuova campagna diplomatico-militare in preparazione contro l’Iran.

Le preoccupazioni espresse dal primo ministro di Israele per le attività legate alla produzione di ordigni nucleari dell’Iran sono inesistenti almeno quanto le “prove” da egli stesso offerte alla comunità internazionale. D’altra parte, le ultime accuse arrivano dal leader del governo di un paese che commette quotidianamente crimini al limite del genocidio, è l’unica potenza nucleare della regione, sia pure non dichiarata, e rappresenta il principale fattore di destabilizzazione in Medio Oriente.

Dietro alla rinnovata campagna contro Teheran ci sono piuttosto le consuete mire strategiche condivise da USA e Israele, così come in larga misura dall’Arabia Saudita e dagli altri regimi sunniti, che hanno a che fare con la necessità di eliminare l’ostacolo iraniano alle ambizioni di controllo della regione e delle sue risorse energetiche.

L’attendibilità di Netanyahu nel suo nuovo affondo contro l’Iran risulta talmente improbabile da essere stata messa in dubbio anche dalla gran parte della stampa ufficiale in Occidente, sia pure spesso in maniera indiretta. La totale mancanza di scrupoli e la disposizione cronica alla menzogna per raggiungere i propri obiettivi sono caratteristiche ben risapute di Netanyahu, come aveva tra l’altro già confermato quasi due decenni fa un suo intervento al Congresso americano per promuovere la guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein.

A smentire il premier israeliano sono stati in primo luogo i governi occidentali alleati degli Stati Uniti. Da Parigi a Berlino a Londra, il fronte europeo è apparso compatto nel respingere sostanzialmente le accuse rivolte contro l’Iran, soprattutto nel quadro degli sforzi in atto per salvare l’accordo sul nucleare siglato a Vienna nel 2015 (JCPOA).

Anche l’organo ufficiale incaricato della verifica del rispetto dei termini dell’intesa, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), ha confermato in questi giorni la correttezza della posizione iraniana e l’assenza di una sola prova circa attività connesse con il nucleare militare da parte della Repubblica Islamica dopo il 2004.

Alcuni commentatori indipendenti hanno peraltro fatto notare come il materiale su cui si è basata la “presentazione” di Netanyahu non derivi con ogni probabilità da una fantasiosa missione condotta nel febbraio 2016 dal Mossad in un edificio in territorio iraniano. In realtà, le informazioni sembrano provenire dai sistemi informativi dell’AIEA e corrispondere perciò ai dati forniti dalle autorità nucleari di Teheran a questa stessa agenzia nel quadro delle trattative che avevano portato alla stipula del JCPOA.

L’operazione mediatica che ha avuto come protagonista Netanyahu è stata pianificata con il governo americano, nel tentativo, per quanto assurde siano le accuse, di creare un pretesto per un’intensificazione delle pressioni sull’Iran, soprattutto alla luce delle resistenze dell’Europa, per non parlare di Russia e Cina, a considerare il boicottaggio o la modifica dell’accordo sul nucleare.

Che Washington e Tel Aviv si stiano muovendo in maniera sincronizzata è dimostrato dalla serie di incontri che nei giorni scorsi hanno avuto luogo tra esponenti dei due governi alleati. In particolare, il neo-segretario di Stato, Mike Pompeo, è stato protagonista di una trasferta in Medio Oriente, dove ha parlato non solo con Netanyahu ma anche con i vertici dei regimi di Arabia Saudita e Giordania.

Che Washington e Tel Aviv si stiano muovendo in maniera sincronizzata è dimostrato dalla serie di incontri che nei giorni scorsi hanno avuto luogo tra esponenti dei due governi alleati. In particolare, il neo-segretario di Stato, Mike Pompeo, è stato protagonista di una trasferta in Medio Oriente, dove ha parlato non solo con Netanyahu ma anche con i vertici dei regimi di Arabia Saudita e Giordania.

In parallelo a queste trame, le forze armate israeliane continuano a condurre operazioni militari illegali contro obiettivi in Siria. Nel fine settimana, ad esempio, sarebbe stata colpita una base in territorio siriano con l’uccisione di un numero imprecisato di cittadini iraniani. Questi blitz, operati utilizzando in modo altrettanto illegale lo spazio aereo libanese, hanno il preciso obiettivo di provocare una reazione da parte dell’Iran che giustifichi a sua volta un intervento militare di USA e Israele su vasta scala. Alcune fonti, poi, hanno parlato di un massiccio dispiegamento di forze e mezzi israeliani ai confini settentrionali con Siria e Libano.

Per quanto riguarda la sorte dell’accordo di Vienna, tutti gli occhi sono ora puntati sulla decisione che prenderà Trump il prossimo 12 maggio, quando dovrà decidere se certificare nuovamente il rispetto da parte iraniana dei termini del JCPOA, confermando la sospensione delle sanzioni, o gettare di fatto le basi per l’uscita degli Stati Uniti dal trattato stesso.

Le intenzioni americane di far saltare l’intesa per ragioni che nulla hanno a che fare con il nucleare sono ormai note, malgrado l’imprevedibilità di Trump. Questa conclusione ha tratto anche il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la sua visita della scorsa settimana a Washington. Macron e la cancelliera tedesca Merkel, anch’essa ospite della Casa Bianca qualche giorno fa, avevano cercato di convincere Trump a rimanere nell’accordo di Vienna e, a questo scopo, hanno fatto riferimento ai negoziati in corso in Europa per arrivare a una versione modificata dell’intesa con Teheran che tenga in considerazione le presunte perplessità americane.

Ufficialmente, l’amministrazione Trump vorrebbe che l’accordo venga esteso alla questione dei missili balistici iraniani e che le restrizioni previste dal JCPOA abbiano una durata indefinita. Il vero obiettivo americano è però il ridimensionamento delle ambizioni regionali dell’Iran e che Washington caratterizza come attività destabilizzanti e appoggio finanziario e militare a organizzazioni “terroristiche” (Hezbollah in Libano, Houthi in Yemen) o a regimi sgraditi (Assad in Siria).

L’opposizione dell’Europa ai tentativi di far saltare l’accordo di Vienna è motivata principalmente dai timori di vedere svanire le nascenti opportunità di business, non solo in campo energetico, derivanti dall’apertura del mercato iraniano. Inoltre, una nuova guerra in Medio Oriente avrebbe un ulteriore effetto destabilizzante per l’Europa, tra cui quello di creare una nuova ondata di profughi.

In prospettiva futura, forse ancora più importante per i governi europei è anche il timore che i tentativi americani di isolare l’Iran producano un’accelerazione del processo già in atto di integrazione di questo paese negli ambiziosi progetti economici, infrastrutturali e militari diretti verso oriente e promossi da potenze emergenti come Cina, Russia e India.

Le chances di risolvere diplomaticamente il nuovo stallo sull’Iran sono comunque minime. L’auspicio dell’Europa di giungere a un nuovo trattato sul nucleare che eviti l’esplodere di un’altra crisi e accontenti Washington è del tutto illusorio e gli stessi governi che stanno cercando di mediare con gli USA sono senza dubbio consapevoli delle limitatissime opzioni a loro disposizione. Infatti, Teheran, così come Mosca e Pechino, continua a dirsi non disponibile a valutare alcuna modifica a un trattato che, a tutti gli effetti, è stato finora interamente rispettato dalle parti in causa.

Le prospettive per l’immediato futuro sembrano così riservare un aggravamento delle tensioni in Medio Oriente, con gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione intenti ad aumentare le pressioni sull’Iran, ma anche, di riflesso, sulla Russia. A conferma di ciò, la recente sceneggiata di Netanyahu è arrivata in un momento segnato da altre iniziative che indicano un’escalation del conflitto in Siria.

Le prospettive per l’immediato futuro sembrano così riservare un aggravamento delle tensioni in Medio Oriente, con gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione intenti ad aumentare le pressioni sull’Iran, ma anche, di riflesso, sulla Russia. A conferma di ciò, la recente sceneggiata di Netanyahu è arrivata in un momento segnato da altre iniziative che indicano un’escalation del conflitto in Siria.

Oltre alla già ricordata incursione illegale dello scorso fine settimana condotta dai jet israeliani, va segnalata almeno la notizia della nuova offensiva dei “ribelli” sostenuti da Washington ufficialmente contro ciò che resta dello Stato Islamico (ISIS) in territorio siriano. Come sospettano in molti, l’operazione punta in realtà a facilitare l’obiettivo della divisione del territorio siriano, creando un’area controllata da USA e milizie sunnite nelle aree orientali, così da ostacolare la penetrazione russo-iraniana nel paese e, ancora una volta, il consolidamento dell’arco della “resistenza” anti-americana e anti-israeliana nella regione mediorientale.

- Dettagli

- Scritto da Fabrizio Casari

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Se ci fosse stato bisogno di ricordare qual è la forza di cui dispone, il consenso popolare di cui gode e la capacità di mobilitazione che caratterizza il Frente Sandinista, ieri Managua ha offerto un risposta chiara, impossibile da non vedere. Una marea umana, animata dal sostegno alla battaglia del Presidente Ortega per il dialogo, orientata alla preservazione della pace, ha risposto alle provocazioni di una destra che ha inteso rialzare la testa interpretando il canovaccio degli Stati Uniti per la loro strategia di “golpe soave”.

Se ci fosse stato bisogno di ricordare qual è la forza di cui dispone, il consenso popolare di cui gode e la capacità di mobilitazione che caratterizza il Frente Sandinista, ieri Managua ha offerto un risposta chiara, impossibile da non vedere. Una marea umana, animata dal sostegno alla battaglia del Presidente Ortega per il dialogo, orientata alla preservazione della pace, ha risposto alle provocazioni di una destra che ha inteso rialzare la testa interpretando il canovaccio degli Stati Uniti per la loro strategia di “golpe soave”.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

La scrupolosa preparazione del summit di venerdì tra il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha finito per produrre un evento “storico” che, almeno in apparenza, si è risolto in un successo pressoché completo. Nel corso del summit lungo il confine tra le due Coree sono stati raggiunti una serie di accordi che dovrebbero gettare le basi per la risoluzione dei punti più critici nelle relazioni tra Seoul e Pyongyang, anche se, in realtà, le possibilità concrete di uno sblocco della crisi dipenderanno dall’esito delle imminenti trattative tra Corea del Nord e Stati Uniti.

La scrupolosa preparazione del summit di venerdì tra il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha finito per produrre un evento “storico” che, almeno in apparenza, si è risolto in un successo pressoché completo. Nel corso del summit lungo il confine tra le due Coree sono stati raggiunti una serie di accordi che dovrebbero gettare le basi per la risoluzione dei punti più critici nelle relazioni tra Seoul e Pyongyang, anche se, in realtà, le possibilità concrete di uno sblocco della crisi dipenderanno dall’esito delle imminenti trattative tra Corea del Nord e Stati Uniti.