- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

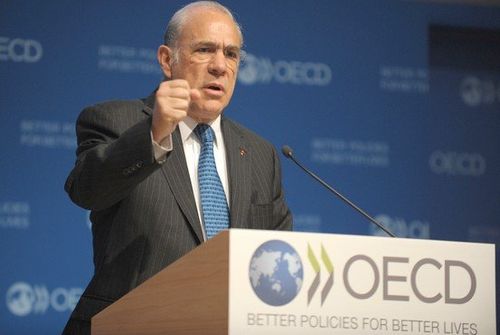

Con una voce chiedono all'Italia di ridurre il rapporto debito-Pil, con l'altra avvertono la Banca centrale europea che l'Eurozona è a rischio deflazione. C'è qualcosa di stonato nell'ultimo rapporto Ocse, qualcosa che non torna. L'Economic Outlook pubblicato ieri dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico somiglia molto alla ricetta di un medico che - dopo aver constatato l'inefficacia e anzi la pericolosità della terapia - si ostina a propinare al malato sempre la solita medicina.

Partiamo dai numeri. Rispetto al loro precedente rapporto, gli esperti dell'ente parigino hanno tagliato ulteriormente le previsioni sulla crescita del pianeta nel triennio in corso. Ora le stime parlano di un +2,7% per quest'anno, cui seguirà un +3,6% nel 2014 e un +3,9% nel 2015. Per la sola area Ocse è atteso un +1,2% nel 2013, un +2,3% nel 2014 e un +2,7% nel 2015. Quanto all’Eurozona, l'Organizzazione stima un Pil 2013 in calo dello 0,4%, una crescita dell'1% nel 2014 e un +1,6% nel 2015.

Quello dedicato all'Italia è un capitolo particolarmente significativo dell'Outlook. Al di là delle revisioni marginali sull'andamento del prodotto interno lordo (da -1,8 a -1,9% per il 2013 e da +0,4 a +0,6% per il 2014), a impressionare è la rilevanza attribuita al nostro debito pubblico, che secondo l'Ocse continuerà a salire rispetto al Pil (dal 127% del 2012 al 132,7% di quest’anno, fino al 133,2% del 2014). Per "assicurarne una rapida riduzione", l'Organizzazione consiglia "un programma di risanamento in qualche misura più ambizioso".

Ovvero? Sorvolando sulle dismissioni del patrimonio pubblico - che non risulteranno mai decisive - il suggerimento dell'Ocse si può interpretare solo in due direzioni: tagli alla spesa o incremento della pressione fiscale. Sul primo fronte è al lavoro il gruppo del supercommissario Carlo Cottarelli, che punta a risparmiare 32 miliardi di qui al 2016, a fronte di un debito che supera i 2mila miliardi. Quanto alla seconda possibilità, è davvero inconcepibile ritenere che ci sia margine per alzare ulteriormente le tasse: sempre ieri la Banca Mondiale ha conferito all'Italia il poco invidiabile primato di Paese con il carico fiscale più pesante d'Europa.

La vera assurdità è che non si parli mai di una semplice alternativa: per ridurre il rapporto debito-Pil, oltre ad abbattere il debito, potremmo pensare di alzare il Pil. Peccato che le stesse organizzazioni che bacchettano il nostro rapporto d'indebitamento (la Commissione europea ci ha pensato la settimana scorsa) continuino anche a imporci vincoli di bilancio depressivi per l'economia.

Qualsiasi programmazione economica, in teoria, dovrebbe avere come stella polare la crescita dei paesi e il benessere dei cittadini. La vulgata keynesiana insegna che per riaccendere il motore di un'economia asfittica è necessario intervenire con investimenti pubblici, accettando quindi di aumentare deficit e debito pur di creare posti di lavoro e rivitalizzare i consumi.  In Europa, invece, stiamo facendo l'esatto contrario. Consideriamo i parametri finanziari stabiliti oltre vent'anni fa con il trattato di Maastricht (su tutti il famigerato deficit al 3% del Pil) alla stregua di una legge divina immodificabile e indiscutibile. E pur di rispettarla siamo disposti a sacrificare ogni cosa, crediamo perfino che 19 milioni e mezzo di disoccupati nell'Eurozona (record toccato a settembre) siano un danno collaterale tutto sommato accettabile.

In Europa, invece, stiamo facendo l'esatto contrario. Consideriamo i parametri finanziari stabiliti oltre vent'anni fa con il trattato di Maastricht (su tutti il famigerato deficit al 3% del Pil) alla stregua di una legge divina immodificabile e indiscutibile. E pur di rispettarla siamo disposti a sacrificare ogni cosa, crediamo perfino che 19 milioni e mezzo di disoccupati nell'Eurozona (record toccato a settembre) siano un danno collaterale tutto sommato accettabile.

E' evidente che una dinamica del genere possa avvantaggiare esclusivamente la speculazione di banche e fondi d'investimento, messi in grado di acquistare a prezzi di saldo intere fette dell'apparato produttivo e in alcuni casi anche di quello che una volta era il welfare state. A livello generale, tuttavia, è un suicidio annunciato.

E dire che ormai se ne sono accorti più o meno tutti. Il Fondo monetario internazionale ha ammesso che la strategia attuata in Grecia era sbagliata e contro la politica miope dell'austerità si sono alzate voci dal Tesoro degli Stati Uniti, dalla Commissione europea e dall'Europarlamento.

La stessa Ocse si è resa conto che qualcosa non va, quantomeno sul fronte dei prezzi. Sempre nell'ultimo Economic Outlook, l'Organizzazione ha notato che nella zona euro "l'inflazione di fondo è attesa a livelli molto bassi, appena sopra l'1% il prossimo anno e marginalmente più alta nel 2015. Un risultato che sarebbe ben al di sotto la definizione di stabilità dei prezzi della Bce".

Il pericolo dietro l'angolo è la deflazione, ovvero l'inflazione negativa, che innescherebbe una spirale mortifera e difficilissima da invertire (chiedere al Giappone). Secondo l'Ocse, questo rischio aumenterà se la crescita economica non sarà rafforzata. Certo, se non cambiamo le regole servirebbe un miracolo. Peccato che il dio di Maastricht sia sordo da quell'orecchio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Michele Paris

di Michele Paris

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dato di fatto il proprio via libera questa settimana alla mega-fusione tra American Airlines e US Airways che dovrebbe far nascere nelle prossime settimane la più grande compagnia aerea del pianeta. La decisione ha lasciato relativamente sorpresi analisti e commentatori, dal momento che solo tre mesi fa il governo di Washington aveva bloccato l’annunciata fusione da 17 miliardi di dollari, sostenendo che l’accordo avrebbe danneggiato i passeggeri con una probabile riduzione del numero di voli offerti e l’aumento delle tariffe.

A determinare l’inversione di rotta dell’amministrazione Obama è stato il raggiungimento di un’intesa per evitare la causa avviata ad agosto in base al dettato della legge anti-trust americana e che si è risolta in concessioni del tutto trascurabili da parte delle due compagnie.

Come ha reso noto lo stesso Dipartimento di Giustizia nella giornata di martedì, cioè, la nuova compagnia aerea ha accettato di cedere un numero modesto di slot - le finestre di tempo che i voli hanno a disposizione per completare le operazioni di decollo e atterraggio – attualmente detenuti presso gli aeroporti Reagan di Washington e La Guardia di New York.

Nel primo aeroporto, American Airlines e US Airways rinunceranno a 52 slot ma continueranno comunque a coprire il 57% dei voli totali, mentre nel terzo aeroporto di New York la diminuzione nel numero dei voli sarà soltanto del 2%. Le due compagnie faranno a meno anche di un’altra decina di slot suddivisi tra gli aeroporti Chicago-O’Hare, Boston-Logan, Miami e Los Angeles International, nonché Dallas-Love Field, dove peraltro li hanno già da tempo affittati ad altri operatori.

Complessivamente, la compagnia che uscirà dalla fusione perderà appena 112 voli su 6.500 che prevede di operare giornalmente. Che l’accordo con il Dipartimento di Giustizia risulti in pratica una vittoria per le compagnie lo pensano in molti, visto che gli slot e i gate che dovranno cedere con ogni probabilità sarebbero stati eliminati comunque dal nuovo piano industriale previsto dalla fusione per ridurre i costi operativi.

Secondo quanto affermato al Wall Street Journal dall’avvocato esperto in materia di anti-trust, Jeffrey Shinder, “è forse esagerato sostenere che quello del Dipartimento di Giustizia sia stato un semplice buffetto” ai danni delle due compagnie. Tuttavia, “l’accordo di certo non ha posto alcun rimedio alle questioni fondamentali” che stavano dietro al tentativo del governo di bloccare la fusione.

Tali questioni rimaste sostanzialmente irrisolte includono sia la possibilità che le tre grandi compagnie rimanenti - United-Continental, Delta e la nuova American Airlines - possano collaborare sui livelli delle tariffe da applicare sia la perdita di una compagnia “indipendente” come US Airways che contribuiva a mantenere una certa concorrenza.

Il ministro della Giustizia americano, Eric Holder, ha invece cercato di far passare l’accordo, che lascia in gran parte intatto il piano di fusione, come un successo per i passeggeri. A suo dire, infatti, negli aeroporti interessati si apriranno spazi per concorrenti low-cost, con il risultato di maggiore competitività e tariffe più basse.

Tra le altre condizioni dell’accordo c’è anche l’obbligo per la nascente compagnia di conservare tutti i suoi attuali hub per almeno tre anni e di operare almeno un volo al giorno nei prossimi cinque anni verso le città dei sei stati che si erano uniti al Dipartimento di Giustizia nell’avviare la causa anti-trust (Arizona, Florida, Michigan, Pennsylvania, Tennessee e Virginia). La già ricordata cessione degli slot a New York e Washington, però, determinerà la perdita di collegamenti aerei diretti tra queste due metropoli e un certo numero di città più piccole degli Stati Uniti

La nuova compagnia - che prenderà il nome di American Airlines Group e sarà guidata dall’attuale CEO di US Airways, Doug Parker - avrà inoltre la garanzia di continuare a operare le rotte aeree più trafficate e redditizie, come ad esempio i voli che collegano New York-La Guardia con Boston-Logan e Washington-Reagan. La fusione tra American Airlines e US Airways è solo la più recente tra le principali compagnie aeree - americane e non solo - e segue, per quanto riguarda gli Stati Uniti, quelle tra Delta e Northwest nel 2008, tra United e Continental nel 2010 e tra Southwest e AirTran nel 2011. Malgrado la pretesa del governo americano che ci sarà maggiore concorrenza nel prossimo futuro, in seguito alla nascita di American Airlines Group quattro colossi dei trasporti aerei monopolizzeranno, secondo alcune stime, circa l’80% dei voli domestici negli Stati Uniti.

La fusione tra American Airlines e US Airways è solo la più recente tra le principali compagnie aeree - americane e non solo - e segue, per quanto riguarda gli Stati Uniti, quelle tra Delta e Northwest nel 2008, tra United e Continental nel 2010 e tra Southwest e AirTran nel 2011. Malgrado la pretesa del governo americano che ci sarà maggiore concorrenza nel prossimo futuro, in seguito alla nascita di American Airlines Group quattro colossi dei trasporti aerei monopolizzeranno, secondo alcune stime, circa l’80% dei voli domestici negli Stati Uniti.

Questa tendenza non promette nulla di buono per i costi che i passeggeri dovranno sostenere. Infatti, secondo uno studio dell’American Antitrust Institute, dopo la fusione tra Delta e Northwest le tariffe dei voli operati dalla prima su molte tratte sono aumentati del 20% e addirittura del 30% su svariati collegamenti aerei dopo la fusione tra United e Continental.

Soprattutto, lo strumento della fusione, così come della bancarotta, viene utilizzato dalle grandi corporation in tutti i settori come la strada più breve per abbattere i propri costi attraverso la riduzione di stipendi e benefit dei dipendenti e ingenti tagli di posti di lavoro.

La stessa American Airlines o, meglio, la compagnia AMR a cui essa fa capo assieme a American Eagle Airlines ed Executive Airlines, aveva aperto le pratiche di fallimento nel novembre 2011, giungendo ad annunciare pochi mesi più tardi l’eliminazione di 13 mila posti di lavoro, pari al 18% del totale. Il giudice fallimentare aveva poi approvato la fusione con US Airways nell’ambito del piano di ristrutturazione della compagnia.

Al progetto hanno fornito il proprio appoggio anche i sindacati, i quali hanno infatti preso parte ad una vera e propria campagna pro-fusione assieme a 8 sindaci di grandi città americane e a 183 membri del Congresso di Washington.

Le organizzazioni sindacali - tra cui l’International Association of Machinists (IAM), impossibilitata a chiudere un nuovo contratto con US Airways dopo due anni di trattative - sono state convinte soprattutto dalla promessa che nessuno dei circa 100 mila dipendenti complessivi delle due compagnie perderà il proprio posto di lavoro dopo la fusione.

Visti i precedenti, tuttavia, appare estremamente improbabile che la nuova dirigenza possa mantenere a lungo il proprio impegno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Anche ai padroni può capitare di finire sotto accusa. E' successo perfino alla padrona d'Europa. Ieri la Commissione di Bruxelles ha annunciato "un’indagine approfondita" per stabilire se le violazioni compiute da Berlino in ambito commerciale abbiano creato squilibri macroeconomici nell'Ue a discapito di altri Paesi membri. La questione contingente ruota intorno a una percentuale. Si tratta del surplus della bilancia commerciale (ovvero la differenza fra esportazioni e importazioni) in rapporto al Pil.

Secondo le regole comunitarie, questo dato non deve superare il 6% nella media degli ultimi tre anni. La Germania ha violato costantemente il limite, registrando un avanzo del 6,24% nel 2010, del 6,21% nel 2011, e arrivando addirittura oltre il 7% l'anno scorso. La media sui tre anni è del 6,5%. Lo scorso settembre l'avanzo si è attestato a 19,7 miliardi di euro, oltre l'8% del Pil 2012: il risultato migliore al mondo, superiore anche a quello della Cina. Allargando lo sguardo oltre il triennio, il surplus tedesco supera il 6% ormai dal lontano 2007.

A prima vista questi numeri sembrano rivelare solo che il commercio tedesco va molto bene. In realtà, il limite esiste per un motivo. Se un Paese evita di rilanciare la domanda interna (tenendo quindi basso l'import) e punta tutto sulle esportazioni, danneggia inevitabilmente gli altri membri della comunità economica cui appartiene. A grandi linee, mors tua vita mea: il mio surplus è il tuo deficit.

E' esattamente questa l'accusa che una schiera di economisti inascoltati rivolge alla Germania ormai da anni. Negli ultimi tempi qualcosa sembra essere cambiato nei rapporti di forza internazionali, perché anche le maggiori istituzioni economiche mondiali hanno iniziato a svegliarsi. La critica più dura nei confronti di Berlino è arrivata recentemente dagli Stati Uniti.

Il Tesoro Usa ha scritto che "l'anemico passo della crescita della domanda domestica e la dipendenza dalle esportazioni" della Germania "hanno impedito un riequilibrio nel momento in cui molti altri Paesi dell'area euro sono sotto forte pressione per ridurre la domanda e comprimere le importazioni al fine di promuovere aggiustamenti di bilancio". Un processo che, sempre secondo gli americani, ha provocato "una tendenza alla deflazione sia per la zona euro che per l'economia mondiale".  Il ministero delle Finanze tedesco ha reagito sdegnato alla pubblicazione di Washington, parlando di accuse "incomprensibili e inaccettabili". Purtroppo per loro, su questo terreno gli Stati Uniti sono in ottima compagnia.

Il ministero delle Finanze tedesco ha reagito sdegnato alla pubblicazione di Washington, parlando di accuse "incomprensibili e inaccettabili". Purtroppo per loro, su questo terreno gli Stati Uniti sono in ottima compagnia.

Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, anche David Lipton, vice direttore del Fondo monetario internazionale, nel corso della sua ultima visita a Berlino ha chiesto alla Germania di ridurre il surplus commerciale. Non solo: in uno studio firmato da Jan in 't Veld, economista della Commissione europea, si legge che l'austerità interna della Germania ha aggravato la recessione dei paesi in deficit, rendendo "più duro il riequilibrio nella periferia ed esacerbando ulteriormente il temporaneo peggioramento del rapporto debito-Pil".

Dal crudo dato sulla bilancia commerciale si risale così all'intera politica economica che Bundestag e Bundesbank hanno imposto all'Europa: la cura dell'austerità si è rivelata fallimentare per tutti, in particolare per i già malandati Piigs, ma la Germania - da sola - ne ha tratto vantaggio, perché ha potuto permettersi di compensare il rigore interno con la forza straripante delle esportazioni.

Dopo l'indagine avviata ieri, rimane da capire se Bruxelles sfrutterà l'occasione per imporre finalmente un cambiamento di rotta, oppure se si risolverà tutto nel nulla, come è stato finora. La Commissione terminerà le sue verifiche tra febbraio e marzo dell'anno prossimo: a quel punto potrebbe chiedere a Berlino di aggiustare il tiro e, nel caso in cui le raccomandazioni venissero ignorate, dovrebbe punire i tedeschi con una sanzione pari allo 0,1% del loro Pil. Non proprio una rivoluzione copernicana, ma almeno un primo passo verso la consapevolezza che la stabilità finanziaria non ha senso se manca la crescita, e che la crescita è effimera se non si fanno ripartire i consumi.

Purtroppo, i primi segnali non vanno in questa direzione. Sempre ieri, il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso, ha detto che l'obiettivo di Bruxelles è capire se l'eccessivo surplus commerciale "della Germania abbia un impatto negativo sul funzionamento dell'economia europea, anche se siamo consapevoli che riguarda il rapporto commerciale della Germania con il mondo, non soltanto con la zona euro". La precisazione, se non si va oltre il dato grezzo, è ineccepibile. Ma, come si dice? Quando il dito indica il cielo...

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Il destino di Alitalia è appeso a un filo, ma Natale e Capodanno si avvicinano. E' tempo di prenotazioni. Per arginare la prevedibile emorragia di biglietti, il management della società ha varato un investimento pubblicitario non da poco: “Continuate a volare in ottima compagnia”, è il messaggio che campeggia sulle pagine della stampa.

Il gioco di parole è apprezzabile, ma il risultato ha un che d'ironico: la cosiddetta "ottima compagnia" è la stessa che i contribuenti italiani hanno salvato nel 2008 con quattro miliardi di soldi pubblici; la stessa che da allora è stata nuovamente massacrata dai "capitani coraggiosi" di berlusconiana memoria (Intesa, Colaninno e Benetton), tanto da richiedere oggi un nuovo intervento dello Stato, seppure in via indiretta, attraverso Poste Italiane; la stessa che, di sopravvivere facendo volare gli aerei, proprio non ne vuole sapere. Insomma, più che "continuare", la maggior parte dei frequentatori d'aeroporti dovrebbe "cominciare" a viaggiare Alitalia.

In questi giorni però il dubbio è un altro: per quanto tempo ancora potremo scegliere di volare con l'ex compagnia di bandiera? La risposta non è scontata. Il primo giorno della verità è giovedì prossimo, 14 novembre, quando scadrà il termine per l'adesione all'aumento di capitale da 300 milioni. La società presieduta da Roberto Colaninno - che ha già annunciato le dimissioni al termine dell'operazione - cerca di calmare le acque ricordando che l'aumento "è già stato versato per 130 milioni ed è garantito da Poste Italiane e dalle due principale banche del Paese: Intesa Sanpaolo e Unicredit".

Il problema è che Air France-Klm, socia al 25% di Alitalia, non ha intenzione di partecipare all'aumento. Lo ha scritto ieri sera il quotidiano Le Figaro, precisando che la quota dei francesi si diluirà al 10%. Sarebbe un colpo di scena non poi così inatteso, visto che finora Air France-Klm ha cercato invano d'imporre ai vertici dell'azienda una cura da cavallo: tagli al personale, ridimensionamento delle tratte a lungo raggio e ridiscussione del ruolo di Fiumicino. Secondo Il Messaggero, la lunga trattativa con la compagnia franco-olandese si sarebbe risolta con un accordo per il taglio di 4mila dipendenti. L'agenzia Bloomberg sostiene invece che gli esuberi potrebbero scendere a 2mila, e sarebbero il corollario al nuovo piano industriale che l'ad Gabriele Del Torchio presenterà al prossimo Cda, in agenda per domani.

Il pacchetto dovrebbe comprendere risparmi per 250 milioni di euro, incentivi all’esodo e una riduzione drastica dei contratti a tempo determinato. Una terapia traumatica difficilmente evitabile, perché Alitalia è una cloaca capace di divorare un milione al giorno, e senza una rivoluzione profonda brucerebbe in pochi mesi il capitale fresco garantito dall'aumento, né potrebbe trattare alla pari con alcun partner internazionale.  Tutto questo sembra non bastare ad Air France-Klm. Eppure fin qui, oltre alla ricapitalizzazione, i francesi avrebbero voluto acquistare la quota di maggioranza della compagnia italiana per quello che vale oggi, ovvero molto poco. Puntavano soprattutto a non accollarsi i debiti da un miliardo macinati dai "Capitani coraggiosi". Il problema è che i principali creditori di Alitalia sono le banche italiane (su tutte proprio Unicredit e Intesa), che non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai propri investimenti.

Tutto questo sembra non bastare ad Air France-Klm. Eppure fin qui, oltre alla ricapitalizzazione, i francesi avrebbero voluto acquistare la quota di maggioranza della compagnia italiana per quello che vale oggi, ovvero molto poco. Puntavano soprattutto a non accollarsi i debiti da un miliardo macinati dai "Capitani coraggiosi". Il problema è che i principali creditori di Alitalia sono le banche italiane (su tutte proprio Unicredit e Intesa), che non hanno alcuna intenzione di rinunciare ai propri investimenti.

Non sorprende quindi il gran rifiuto degli azionisti, fra i quali, lo ricordiamo, figura già Intesa, e fra poco dovrebbe comparire anche l'altra grande banca creditrice, Unicredit, per effetto della partecipazione al consorzio di garanzia. "Rimango positivo sia sulla soluzione di breve, cioè l'aumento di capitale, sia sul fatto che una soluzione di medio termine possa essere trovata", ha detto ieri il Ceo di Unicredit, Federico Ghizzoni, aggiungendo di non avere su Air France "indicazioni né positive né negative. Se rimarranno bene, altrimenti Alitalia e il Governo saranno liberi di guardare altre soluzioni. Il nostro impegno è supportare l'azienda perché trovi a medio termine un'alleanza".

Sul successo dell'operazione l'Esecutivo italiano si gioca una buona fetta di credibilità, avendo orchestrato l'ingresso di Poste. Ma proprio su questo punto aleggia un altro fantasma: Bruxelles. Dopo le proteste della British Airways, infatti, l'Ue sarà chiamata ad esaminare il piano di salvataggio per stabilire se l'ingresso di Poste nel capitale della compagnia si configuri come aiuto di stato (che sarebbe illegale).

Se il verdetto europeo sarà negativo, l'intera architettura finanziaria all'amatriciana rischierà l'implosione. In caso di promozione, invece, il Governo avrà ottenuto il risultato di guadagnare tempo, nella speranza estrema che il piano di Del Torchio riesca a incrinare l'intransigenza dei francesi o, in un futuro non troppo lontano, a invogliare qualche altro possibile (e per ora molto improbabile) partner. In una prospettiva di medio-lungo periodo, qualsiasi cura temporanea per una società moribonda come Alitalia non sembra poter avere altri obiettivi. L'unica strada è convincere i francesi o chi per loro a "volare in ottima compagnia".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Ora che il tappo è saltato, improvvisamente sono tutti d'accordo. La cura dell'austerità è fallimentare: ha aggravato la malattia dell'Europa meridionale, avvantaggiando solamente la Germania, in particolare sul fronte delle esportazioni. Negli ultimi giorni si è infranto il grande tabù economico istituito con il trattato di Maastricht e le più influenti istituzioni internazionali hanno iniziato a ribellarsi contro il modello dell'Europa a guida tedesca.

Accuse esplicite sono arrivate dal Fondo monetario internazionale, dal Tesoro americano e perfino dalla stessa Bruxelles. Berlino, naturalmente, si è difesa con la solita tautologia: "Siamo i migliori perché siamo i migliori".

A metà novembre la Commissione europea pubblicherà le pagelle sui numeri dei singoli Paesi per segnalare gli squilibri da correggere. E stavolta sul banco degli imputati ci sarà anche la Germania, che sfora (in positivo) la soglia stabilita per le partite correnti, ovvero i conti con l'estero ricavati dal rapporto fra import e export. Il dato è significativo per due ragioni: dimostra come le regole europee siano state distorte ab origine per favorire l'economia tedesca, e soprattutto segnala in che modo la Germania stia succhiando linfa vitale alle altre economie europee.

Sul fronte delle regole, il paradosso è questo: secondo gli accordi comunitari, i membri Ue devono correggere il tiro se il loro deficit commerciale (che si ha quando l'import supera l'export) sfora il 4% del Pil nella media degli ultimi tre anni. Se però parliamo di uno squilibrio inverso, ovvero di un eccessivo avanzo commerciale (quando l'export supera l'import), la soglia prevista è maggiore: 6%. Un'asimmetria volta a favorire la Germania, che l'anno scorso registrava un avanzo del 5,9%. E' ovvio che, nell'ottica degli scambi intraeuropei, l'avanzo eccessivo di un Paese sia in gran parte l'altra faccia della medaglia rispetto al disavanzo eccessivo di qualcun altro. Ma nell'Europa a guida tedesca questa considerazione non conta.

Ora però Berlino ha scoperto una verità scomoda: le regole che si è cucita su misura le stanno strette. La Bundesbank ha rifatto i conti e il risultato è imbarazzante: nel 2010 il surplus è arrivato al 6,24% del Pil, nel 2011 al 6,21% e l'anno scorso ha perfino superato il 7%. La media dei tre anni è 6,5%. Troppo. Bruxelles dovrebbe intimare al nuovo governo Merkel d'invertire la tendenza, aumentando l'import e riducendo l'export. Guarda caso, la stessa ricetta che una folla di economisti (non tedeschi) suggerisce da anni, insieme al rilancio della domanda interna, per dare ossigeno alle economie dei Paesi in difficoltà.

Questa politica tedesca volta al dominio economico ha finalmente suscitato reazioni oltreoceano. Nel suo ultimo rapporto sulle valute e le politiche economiche dei Paesi concorrenti, il Tesoro degli Stati Uniti accusa la Germania per "l'anemico passo della crescita della domanda domestica e la dipendenza dalle esportazioni". Due fattori che "hanno impedito un riequilibrio nel momento in cui molti altri Paesi dell'area euro sono sotto forte pressione per ridurre la domanda e comprimere le importazioni al fine di promuovere aggiustamenti" di bilancio. Tutto ciò ha provocato "una tendenza alla deflazione sia per la zona dell'euro che per l'economia mondiale".

"Una critica incomprensibile e inaccettabile", ha replicato il ministero delle Finanze di Berlino, sottolineando che "il surplus di bilancio tedesco non è fonte di preoccupazione né per la Germania né per l'Eurozona o l'economia mondiale". Insomma, l'avanzo commerciale sarebbe solo merito della grande competitività tedesca e perciò non è necessaria alcuna correzione delle politiche economiche e finanziarie. Peccato che la settimana scorsa, secondo il Der Spiegel, anche il vice direttore del Fondo Monetario Internazionale, David Lipton, abbia ha chiesto alla Germania di ridurre il surplus della bilancia commerciale.  Non solo. E' inevitabile che la discussione sul commercio si allarghi fino ad inglobare il modello economico sottoscritto 20 anni fa dall'Europa, che nella gestione della crisi si è rivelato disastroso. Secondo l'Fmi, tutti i calcoli fatti quando è stata lanciata l'austerità erano sbagliati e gli effetti sull'economia sono stati molto più pesanti del previsto. Un giudizio da cui Bruxelles non può difendersi: anzi, in un recente rapporto la Commissione europea si è perfino esibita in un tardivo mea culpa sulle misure di austerità imposte in questi anni.

Non solo. E' inevitabile che la discussione sul commercio si allarghi fino ad inglobare il modello economico sottoscritto 20 anni fa dall'Europa, che nella gestione della crisi si è rivelato disastroso. Secondo l'Fmi, tutti i calcoli fatti quando è stata lanciata l'austerità erano sbagliati e gli effetti sull'economia sono stati molto più pesanti del previsto. Un giudizio da cui Bruxelles non può difendersi: anzi, in un recente rapporto la Commissione europea si è perfino esibita in un tardivo mea culpa sulle misure di austerità imposte in questi anni.

E in un'intervista a La Stampa il tedesco Martin Schulz, Presidente dell’Europarlamento e possibile candidato socialista alla guida della Commissione, ha ribadito che "un ribilanciamento tra rigore e sviluppo" è necessario "per generare crescita, dare aria alle piccole imprese, dar forza al mercato unico e sostenere la domanda interna".

Nel mirino è finita anche la mitica locomotiva d'Europa. Secondo uno studio firmato da un economista della Commissione, Jan in 't Veld, l'austerità interna della Germania ha aggravato la recessione dei paesi in deficit, rendendo "più duro il riequilibrio nella periferia ed esacerbando ulteriormente il temporaneo peggioramento del rapporto debito-Pil". Al contempo, però, Berlino poteva permettersi di compensare l'austerità interna con la forza delle esportazioni, come sostengono gli Usa.

In questo scenario si complica il quadro delle alleanze e dei rapporti di forza di Angela Merkel, che a breve darà vita a un nuovo governo di coalizione con i socialdemocratici. E non è un dettaglio, perché la politica dell'alleanza Cdu-Csu guidata dalla cancelliera potrebbe essere corretta, o quantomeno influenzata, dall'ispirazione opposta della Spd: "Dovremo fare di più per la domanda interna con aumenti retributivi", ha detto Hubertus Heil, uno dei massimi dirigenti del partito fautore del salario minimo e degli investimenti pubblici. In ogni caso, anche se frau Merkel riuscirà comunque a continuare per la sua strada, stavolta dovrà farlo senza gli applausi del mondo.