- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

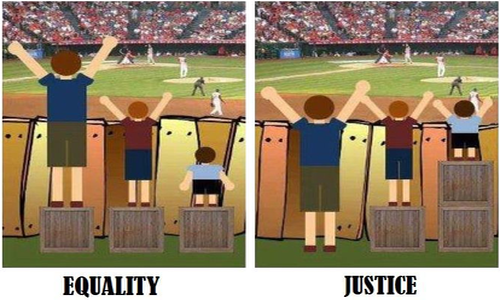

Dallo scorso 4 maggio migliaia di donne italiane possono richiedere all’Inps il “bonus mamma domani”, la misura per la famiglia più attesa fra quelle varate con l’ultima legge di Bilancio. Il suo nome tecnico è “premio alla nascita” e nei mesi scorsi è stato presentato come un’arma per combattere il calo demografico. In realtà, si tratta di un’aberrazione sociale che dimostra quanto un malinteso principio di uguaglianza possa rivelarsi fonte d’ingiustizia.

Il bonus consiste in 800 euro che le future madri ricevono una volta concluso il settimo mese di gravidanza oppure al momento dell’adozione. Il denaro si riceve dall’Inps in un’unica soluzione e non viene conteggiato ai fini Irpef. Tutto qui. Manca qualcosa, vero? Già, manca il tetto di reddito: non è prevista alcuna soglia di ricchezza oltre la quale non si abbia diritto al bonus.

In altri termini, la “mamma domani” può essere chiunque: una notaia, una gioielliera, un’amministratrice delegata o un’agente di Borsa. Non fa alcuna differenza se lo stipendio è alto o la parcella salata: anche le donne benestanti, ricche o ricchissime hanno diritto a questi 800 euro se sono incinte o adottano un bambino.

In questo modo una misura di welfare in teoria lodevole si trasforma in uno strumento di ingiustizia sociale. Che senso ha spendere soldi pubblici per aiutare chi non ha alcun bisogno di essere aiutato?

Secondo un rapporto Istat di metà aprile, sono più di 8 milioni gli italiani poveri e di questi circa 4 milioni e mezzo si trovano in condizioni di povertà assoluta, cioè non riescono ad acquistare il minimo indispensabile per vivere. Non sarebbe il caso di concentrare su di loro le risorse che lo Stato può destinare al welfare?

Può sembrare demagogia, ma la questione è più che mai pratica. Per il bonus mamma domani il governo Renzi ha stanziato nel bilancio di quest’anno 392 milioni di euro, parte dei quali andranno su conti corrente già gonfi. È chiaro che la cifra in gioco – quand’anche fosse dirottata su progetti più utili – non risolverebbe il problema della povertà in Italia. Ed è ovvio anche che molte donne in condizioni di necessità otterranno un aiuto concreto dalla nuova agevolazione. Ma il punto è un altro e riguarda il metodo con cui il nostro paese spende le risorse che ha a disposizione.

Con Bruxelles che vigila su ogni decimale dei conti pubblici, l’Italia prima combatte per ottenere flessibilità, poi la spreca. Usa i soldi in più per finanziare (in deficit) misure ispirate dalla speranza di un tornaconto elettorale piuttosto che dalla preoccupazione per le condizioni socioeconomiche del paese.

In tre anni di governo Renzi più cinque mesi di governo Gentiloni l’Italia ha speso/stanziato 50 miliardi di euro in bonus. Una cifra che fa impressione alla luce degli scarsi risultati prodotti, visto che l’anno scorso il Pil è cresciuto dello 0,9% e quest’anno non dovrebbe andare oltre l’1%, quasi la metà della media Ue.

Certo, non abbiamo la controprova di come sarebbe andata senza questo oceano di bonus, né ha senso cercare di immaginare cosa avremmo potuto fare di meglio con quei 50 miliardi se li avessimo destinati a investimenti produttivi. Tuttavia, è il caso perlomeno di mettere in discussione la logica che sta a monte della maggior parte di questi bonus, ossia la loro distribuzione a pioggia, senza criteri economici né priorità sociali. E con una visione prospettica che non va mai oltre le scadenze elettorali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Emmanuel Macron piace moltissimo ai mercati. Dopo il primo turno delle presidenziali francesi, che hanno visto il leader di En Marche andare al ballottaggio da superfavorito contro Marine Le Pen, su tutte le piazze finanziarie sono volati i tappi di champagne. Lunedì la Borsa di Parigi ha chiuso in rialzo del 4,1%, mentre quella di Milano ha fatto ancora meglio (+4,8%).

Sul mercato delle valute, l’euro ha toccato il massimo da sei mesi contro il dollaro (a 1,0871), mentre sul fronte obbligazionario lo spread fra i titoli di Stato francesi e tedeschi è crollato del 21 per cento, intorno ai 50 punti base, e il rendimento sui bond decennali della Francia è sceso in poche ore dallo 0,88 allo 0,84%.

Nelle sedute successive non si è più visto tanto entusiasmo, ma solo perché buona parte dell’effetto-Macron era già stato assorbito dai mercati ancor prima del voto di domenica scorsa.

Le ragioni di questa luna di miele fra l’ex ministro socialista e gli investitori sono due. Innanzitutto, la vittoria di Macron – che secondo i sondaggi sarà ampia – allontana lo spettro neofascista di Marine Le Pen, leader di un partito apertamente anti-euro, anti-Ue e anti-Nato. La prevedibile sconfitta del Front National consente agli analisti delle case d’investimento di accantonare lo scenario di rischio più spaventoso che abbia minacciato l’Europa negli ultimi anni. Un’eventuale uscita della Francia dall’Unione europea e dall’Eurozona produrrebbe conseguenze catastrofiche, neanche lontanamente paragonabili a quelle che hanno fatto seguito al voto sulla Brexit.

In secondo luogo, Macron piace ai mercati per quello che rappresenta in sé. Non è solo l’unica alternativa alla sciagura antisistema e anti-establishment: lui stesso è un paladino del sistema e dell’establishment. Ex banchiere d'affari alla Rothschild, è essenzialmente un neoliberista. Malgrado i suoi trascorsi fra i socialisti francesi – prima come consigliere del presidente Hollande, poi come ministro del governo Valls – è espressione della destra economica che governa a Bruxelles. Non a caso, la sua adesione al verbo europeista è assoluta e si fonda sulla convinzione che i singoli governi debbano cedere ulteriori quote della propria sovranità alle istituzioni comunitarie. Se l’obiettivo dell’Italia è alleggerire il Fiscal Compact nel segno di una maggiore flessibilità, Macron non è sicuramente il migliore degli alleati.

Per farsi un’idea della collocazione politica di questo presunto apolide è sufficiente dare un’occhiata al suo programma economico. Fra le varie misure si parla di tagli alla spesa pubblica per 60 miliardi entro il 2022; riduzione di 120mila posti di lavoro nel settore statale; rispetto della regola di Maastricht sul deficit, che deve essere inferiore al 3% del Pil; taglio delle tasse sulle imprese dal 33% al 25%; esenzione dall’imposta locale sulla prima casa per l’80% delle famiglie ed esclusione degli investimenti finanziari dalla tassa patrimoniale.

Intendiamoci, tutto ciò non ha nulla a che vedere con la follia lepenista – e di questo ci rallegriamo tutti – ma è pur sempre un programma di destra. Moderata, ma destra. Preferire Macron al Front National è un conto, essere d’accordo con lui un altro. Per questo è difficile comprendere la posizione di chi, partendo da una prospettiva di sinistra o di centrosinistra, trascende il comprensibile sollievo per lo scampato pericolo neofascista e si abbandona all’entusiastica esaltazione di En Marche e del suo leader. Al contrario, capire per quale ragione Macron piaccia tanto ai mercati è piuttosto semplice.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

C’è un’idea fissa di cui Pier Carlo Padoan non si riesce a liberare. Da anni una vocina sussurra nell’orecchio del ministro dell’Economia lo stesso ritornello: “Devi alzare l’Iva”. Il numero uno del Tesoro cerca di resistere, ma poi, ciclicamente, le sue difese crollano e quell’idea torna a circolare. Nei suoi conti di tecnico, chissà per quale modello o proiezione, questa prospettiva un senso ce l’ha. Il problema è che, da ministro, Padoan dovrebbe anche preoccuparsi delle ragioni della politica.

E la politica non va tanto per il sottile: al di là di tutti i calcoli fiscali o economici possibili, alzare la tassa più odiata e più evasa d’Italia a pochi mesi dalle elezioni sarebbe come impugnare la katana del samurai e prodursi nel più clamoroso degli harakiri. È una considerazione elementare, ma il buon Pier Carlo non riesce a farsene una ragione.

E così, poco prima del Def, ecco che quell’idea rispunta. In un’improvvida intervista al Messaggero, il ministro torna a parlare dell’ipotesi di alzare l’imposta sul valore aggiunto per ridurre il peso delle tasse sulle buste paga. "Lo scambio tra Iva e cuneo fiscale suggerito dall'Ocse – spiega Padoan – è una forma di svalutazione interna che va a beneficio delle imprese esportatrici, che sono anche le più competitive". Peccato che in Italia ci sia anche qualche milione di consumatori: persone che ogni giorno fanno la spesa e che, prima o poi, torneranno a votare.

Di questo si rende conto benissimo Matteo Renzi, che da anni, in modo speculare rispetto a Padoan, ha una crisi di nervi ogni volta che a qualcuno viene in mente di parlare di Iva. Infatti anche stavolta il premier-ombra/segretario-Pd-in-pectore (locuzioni roboanti per non rilevare che, al momento, si tratta di un privato cittadino senza incarichi ufficiali) dopo aver letto le parole del ministro scatena subito la contraerea.

Prima lascia che a sparare il colpo d’apertura sia il capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, con un tweet: “L’aumento Iva non è nel programma del Pd né può essere nelle intenzioni del governo”. Poi l’ex capo del governo scende in prima persona sul campo di battaglia per impallinare l’uomo che lui stesso, controvoglia, ha portato alla guida del Tesoro: “L’Iva non si tocca e non si toccherà – dice Renzi dal salottino di Matrix – Secondo Padoan e altri professori porterebbe benefici. Non sono d’accordo. C’è una crescita più alta del previsto e spazio per ulteriori iniziative. Dobbiamo fare come in questi anni: andare in Europa a gomiti larghi”.

A quel punto il duello da far west sembra inevitabile. Invece no. Padoan abbassa lo sguardo e batte in ritirata. In audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per parlare di Def, il ministro rassicura i parlamentari Pd: “Il governo non intende aumentare l’Iva nel 2018: il rialzo sarà sostituito con altre misure”.

Qui serve una precisazione. L’aumento delle aliquote Iva non è un’idea estemporanea, ma una spada di Damocle che pende su ogni manovra finanziaria. Si tratta di una clausola di salvaguardia, ovvero di una misura che scatta automaticamente a meno che il governo non trovi le risorse per disinnescarla. E costa molto: nella manovra varata lo scorso dicembre sono stati stanziati 15,1 miliardi a questo scopo, cioè più della metà dell’intera legge di bilancio, che in tutto valeva 26,5 miliardi. Nel 2018 il conto sarà ancora più salato: serviranno 19 miliardi e mezzo, altrimenti le aliquote Iva saliranno dal 10% al 13% e dal 22% al 25%.

Da dove tireremo fuori, stavolta, questa montagna di soldi? “Non sono in grado di dirlo… Non se ne è ancora parlato”, ammette Padoan. Forse sogna di lasciare che l’Iva salga proprio perché le alternative sono difficili da trovare nelle pieghe del bilancio pubblico e c’è il rischio che la medicina si riveli peggiore della malattia. Ma tant’è: ci sono le elezioni e l’Iva non può salire. Questa è una certezza.

Il vero mistero è per quale ragione Padoan continui a tirare fuori la questione, visto che poi gli manca sempre il coraggio di sostenere lo scontro con Renzi. Del resto, parlare di aumento dell’Iva rovina la reputazione un po’ a tutti, perché smentisce il dogma governativo secondo cui le grandi riforme renziane sono state un successone. Non lo sono state: abbiamo speso una fortuna in mance e mancette che non hanno riattivato la crescita, né riacceso i consumi, né abbattuto la disoccupazione, né rilanciato gli investimenti. Siamo sempre allo stesso punto, sempre qui a cercare disperatamente di far quadrare i conti, ad avvelenarci sui decimali con Bruxelles per poi alzare le accise su sigarette e benzina, senza nemmeno la speranza di mettere in campo una manovra economica che segni un punto di svolta per il Paese. E nella testa quella vocina che ripete: “Prima o poi l’Iva salirà”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

L’Ape deve ancora partire, ma sembra già uno scherzo. Per due ragioni. Prima di tutto perché malgrado il nome – l’acronimo sta per “anticipo pensionistico” – è già in ritardo. Dovrebbe partire il primo maggio, ma secondo La Repubblica la settimana scorsa mancavano ancora tre decreti attuativi, l'accordo quadro con banche e assicurazioni, il parere del Consiglio di Stato, la registrazione della Corte dei Conti e una o due circolari Inps. Difficile che si riesca a risolvere tutto per rimanere nei tempi stabiliti con l’ultima legge di bilancio.

Il secondo motivo è che l’Ape si chiama “anticipo”, ma non è un anticipo. Su questo punto è stata realizzata un’operazione di marketing governativo niente male. Si è detto a più riprese che la nuova misura serviva ad aumentare la flessibilità in uscita per correggere in parte la riforma Fornero del 2011, che ha alzato per tutti l’età pensionabile. Purtroppo non è così. Qualsiasi forma di pensione anticipata, per essere tale, deve prevedere un abbassamento dei requisiti anagrafici per l’accesso. E non è il caso dell’Ape, che non anticipa proprio nulla.

Dall’anno prossimo l’età minima per il pensionamento di vecchiaia salirà per tutti, uomini e donne, a 66 anni e sette mesi, e nel 2019 arriverà un nuovo incremento per adeguare il requisito alla nuova speranza di vita calcolata dall’Istat. L’Ape non abbassa queste soglie, ma dà ai lavoratori la possibilità di finanziarsi da soli una rendita-ponte per coprire l’ultimo lasso di tempo prima che scatti il vero trattamento previdenziale.

Come? Con un prestito bancario assicurato da restituire nei primi 20 anni di pensionamento effettivo con una decurtazione dell’assegno mensile Inps. L’assicurazione è obbligatoria e serve a tutelare la banca nel caso l’interessato muoia prima di aver rimborsato tutto il credito. Peraltro la quota di pensione che si può ottenere varia a seconda dell’anticipo: la forbice è compresa fra un massimo del 90% (per un anticipo fino a 12 mesi) e un minimo del 75% (per anticipi di almeno tre anni).

La vera assurdità è che non sono previste strade alternative per chi non abbia bisogno del prestito. Poniamo il caso di un lavoratore che abbia risparmiato tutta la vita e ora voglia investire parte del suo capitale per finanziarsi da solo l’Ape. Non può. Deve per forza chiedere un prestito ventennale, pagandoci sopra interessi bancari (al 2,75%) e premio assicurativo (il 29% dell'anticipo).

Secondo la società di consulenza Progetica, se un lavoratore con una futura pensione netta da 1.300 euro volesse andare in pensione con un anticipo di 3 anni e 7 mesi, al termine dell’Ape si ritroverebbe con un assegno Inps tagliato a 929 euro (anche tenuto conto della detrazione al 50% offerta dallo Stato su interessi e premio assicurativo). A conti fatti l’Ape costa intorno al 5% del trattamento per ogni anno di anticipo.

È evidente che il risultato finale può rivelarsi un flagello per molte pensione. Uscire dal lavoro prima del tempo non è affatto una prospettiva allettante se per i successivi 20 anni ci si ritrova con una pensione significativamente più bassa di quella a cui si ha diritto (che già di per sé, nella stragrande maggioranza dei casi, non è alta). A queste condizioni è davvero difficile che le domande possano arrivare ai numeri stimati dal governo Renzi, che aveva previsto 300 mila richieste di Ape quest'anno e 115 mila il prossimo.

Per quanto riguarda invece la versione “social” dell’Ape, cioè quella interamente a carico dello Stato, sarà riservata a poche persone: disoccupati, chi assiste un parente disabile, gli invalidi almeno al 74% (ma con 30 anni di contributi) e chi ha svolto un lavoro pesante almeno negli ultimi 6 anni in modo continuativo, ma solo se rientra in una di 11 categorie specifiche e ha almeno 36 anni di contributi.

Quest’ultimo criterio, secondo la Cgil, taglia fuori quasi tutti gli edili e i marittimi, che hanno carriere discontinue. Se vorranno l’Ape, dovranno accontentarsi anche loro della versione volontaria, a pagamento. Cioè l’anticipo senza anticipo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Quello iniziato da Donald Trump è un gioco pericoloso. Dopo tante minacce, il presidente degli Stati Uniti ha dato sfogo alle sue ambizioni neo-protezioniste con due decreti. Il primo dispone un’indagine su larga scala per individuare le cause del deficit commerciale Usa e ogni forma di abuso da parte degli altri Stati (in 90 giorni sarà allestito un rapporto che analizzerà paese per paese). Il secondo punta a colpire i governi stranieri che sostengono con sussidi i propri prodotti in modo che possano essere venduti in America a un costo inferiore.

“Questi decreti inviano un messaggio forte e chiaro e pongono le basi per una rivitalizzazione della grande industria manifatturiera statunitense", ha detto Trump annunciando i due provvedimenti. "Il mio messaggio è chiaro: da oggi in poi chi viola le regole deve sapere che ne subirà le conseguenze. È finita l’era in cui c’è chi ruba la prosperità dell’America con le politiche commerciali”.

Insomma, la Casa Bianca sfida tutti i suoi principali partner: dall’Unione europea alla Cina, dal Messico alla Corea del Sud, passando per il Giappone. Secondo il Presidente americano, infatti, il super deficit commerciale degli Stati Uniti (che ammonta a 500 miliardi di dollari, di cui oltre 340 miliardi solo con la Cina) sarebbe frutto delle politiche di libero scambio messe in campo dalle amministrazioni precedenti. Su tutte, naturalmente, quella di Barack Obama.

In campagna elettorale Trump ha ripetuto fino alla noia che il principale nemico degli Usa sul versante commerciale è Pechino. Non a caso i due decreti arrivano a pochi giorni dalla visita in Florida del leader cinese Xi Jinping, che per la prima volta parlerà faccia a faccia con Trump. L’incontro sarà certamente molto teso, ma è improbabile che segni l’avvio di un duello fatto di dazi e contro-dazi.

Il gigante asiatico rappresenta per gli Usa un partner commerciale più importante dell’Europa e un eventuale braccio di ferro danneggerebbe pesantemente i consumatori americani, che vedrebbero lievitare i prezzi di molti prodotti ad alta frequenza d’acquisto. Per non parlare delle prevedibili ripercussioni negative su Wall Street, che proprio la settimana scorsa ha iniziato a rallentare dopo i primi tre mesi di luna di miele con il nuovo presidente.

Per questa ragione, se Trump vorrà dare corso a qualche provvedimento eclatante, lo farà verosimilmente a danno delle imprese europee. Sembrano andare in questa direzione le indiscrezioni lasciate trapelare sul Wall Street Journal a proposito di nuovi dazi del 100% su alcuni prodotti italiani e francesi come la Vespa Piaggio, il formaggio Roquefort o le acque minerali San Pellegrino e Perrier (che in realtà fanno capo al colosso svizzero Nestlé).

La giustificazione ufficiale è la disputa sulla carne agli ormoni, iniziata quasi vent’anni fa. Nel 2009 era stato raggiunto un accordo parziale con cui l’Ue aveva accettato di aprire il suo mercato alla carne americana, a patto che questa non fosse trattata con gli ormoni, considerati nocivi. Ai produttori Usa l’intesa non era parsa soddisfacente, perciò la Commissione europea aveva proposto di affrontare la questione nel Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership), che però è provvidenzialmente saltato proprio dopo l’elezione di Trump. Lo psicodramma della carne piena di ormoni, perciò, resta irrisolto.

Eppure, malgrado l’importanza del settore alimentare nel commercio Usa-Ue, la sensazione è che lo scoop del WSJ sia stato lanciato come esca, per vedere di nascosto l’effetto che fa. E l’effetto, fin qui, non è stato buono: le proteste non sono arrivate soltanto dai paesi europei, ma anche da molte aziende americane, terrorizzate dalle ripercussioni che una guerra dei dazi avrebbe sui loro fatturati. Ad esempio, la Harley-Davidson si è schierata contro le barriere agli scooter europei.

Domanda: è possibile che nessun tecnico a Washington si renda conto di quanto sarebbe folle e autolesionista ingaggiare davvero una battaglia commerciale con il resto del pianeta? No, non è possibile. Ma il punto è un altro: la Casa Bianca ha un disperato bisogno di dimostrare agli americani che le promesse di Trump non sono tutte bolle di sapone.

Perché a ben vedere, fin qui, il cambiamento di rotta annunciato dal tycoon si è tradotto in una serie di fallimenti: dal doppio bando degli immigrati musulmani, impallinato due volte dalle corti federali per incostituzionalità, all’abolizione dell’Obamacare, fallita a causa dell’insipienza politica di Trump, che non ha saputo raccogliere i voti del suo stesso partito. Per distogliere l’attenzione da questi insuccessi, il Presidente americano ha deciso di passare al capitolo del nazionalismo economico, sintetizzato nello slogan della campagna elettorale “America first”.

Missione compiuta: ora i media si concentrano sul protezionismo, non più sull’immigrazione né sul sistema sanitario. Ma se non manterrà le promesse nemmeno in questo ambito, Trump perderà un’altra fetta della (poca) credibilità di cui dispone, mettendo a rischio anche il suo provvedimento di punta, la riforma fiscale.

La speranza è che, dopo lo show di questi giorni, l’amministrazione americana si limiti a una serie di provvedimenti commerciali mirati, evitando di scatenare una corsa mondiale al protezionismo. E non per senso di responsabilità nei confronti del pianeta – figuriamoci – ma perché in un mondo pieno di dazi doganali tutti sarebbero più poveri. Anche le aziende e i consumatori americani.