- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

Quando le cose girano bene è merito suo, mentre quello che va male è sempre colpa degli altri. Il doppiopesismo con cui Matteo Renzi è solito autocelebrarsi o autoassolversi a seconda delle circostanze ha trovato sfogo in modo eclatante la settimana scorsa, quando Istat e Banca d’Italia hanno fornito una rappresentazione apparentemente schizofrenica del Paese.

Giovedì l’Istituto di statistica, nella sua nota annuale sulla Povertà, ha dipinto un quadro drammatico della situazione sociale italiana. Il giorno successivo, la Banca centrale ha rivisto al rialzo le stime sul la crescita del Pil 2017, fissandola a +1,4%, contro il +0,9% stimato a gennaio. Nel bollettino trimestrale, Bankitalia prevede ora un aumento dell’1,3% del Pil nel 2018 e dell’1,2% l’anno successivo.

Renzi non ha perso tempo a intestarsi il merito della revisione al rialzo comunicata da Via Nazionale. “Se tutti i giornali oggi scrivono che i dati economici sono migliori delle (loro) previsioni è perché la strategia di crescita e di riforme che abbiamo fatto durante i #MilleGiorni sta dando i primi frutti”, ha scritto il segretario del Pd su Facebook.

Come sempre l’ex premier evita di scendere nei dettagli. Se lo facesse, scoprirebbe che alcuni comparti indicati dalla Banca d’Italia come motori fondamentali della crescita economica non hanno avuto alcun aiuto dalle sue riforme. Primo fra tutti l’export, settore in cui il nostro Paese è tradizionalmente forte e in cui le nostre imprese hanno dimostrato particolare resistenza anche in condizioni di avversità, prima durante la crisi e poi con il rafforzamento eccessivo dell’euro.

Ci sono poi i consumi. Cosa ha fatto il governo Renzi durante i #MilleGiorni per riattivare i consumi italiani? Ma gli 80 euro, naturalmente. A sostegno della vanagloria renziana, Bankitalia ha pubblicato una ricerca in cui afferma che il bonus da 80 euro “ha avuto un significativo impatto macroeconomico”, perché le famiglie beneficiarie “hanno aumentato la spesa mensile per alimentari e mezzi di trasporto di circa 20 euro e 30 euro, rispettivamente, consumando circa il 50-60% del bonus nel corso dello stesso anno”. Peccato che gli stessi autori dello studio ammettano che, “data l'insufficiente numerosità campionaria”, gli esiti della ricerca “non sono sempre statisticamente significativi”.

In un report precedente riferito al 2014, invece, ancora la Banca d’Italia aveva dimostrato che degli 80 euro ha beneficiato il ceto medio e non quello più povero. Per come era congegnato, il bonus è arrivato solo nel 21,9% delle famiglie italiane. Nel dettaglio, hanno incassato gli 80 euro il 43% delle famiglie in cui lavorano almeno quattro persone e meno del 15% di quelle monoreddito. Con tanti saluti all’equità sociale.

Del resto, che la redistribuzione del reddito non sia mai stata una preoccupazione del governo Renzi è dimostrato dagli ultimi dati Istat sulla povertà. Sul momento ci si è fermati a commentare i numeri generali: i 4.742.000 poveri “assoluti” e gli 8.465.000 poveri “relativi” registrati nel 2016 dall’Istituto di statistica, che definisce i due dati “stabili”, perché sono entrambi aumentati di “appena” 150mila unità rispetto al 2015.

Anche in questo caso, però, entrando nei dettagli si scopre una realtà diversa. Ad esempio che tra le “famiglie con tre o più figli minori” la povertà assoluta è cresciuta in un anno di quasi dieci punti, arrivando al 26,8% (prendendo in considerazione solo il Sud si arriva quasi al 60%). Oppure che le “famiglie miste”, cioè quelle in cui uno dei due coniugi è un migrante, la povertà assoluta è quasi raddoppiata nell’Italia settentrionale (dal 13,9 al 22,9%) e quella relativa è salita nel Meridione dal 40,3 al 58,8%. O ancora che 307 mila famiglie, pari all’1,2% del totale, detiene il 21% della ricchezza nazionale.

Questi dati si riferiscono al 2016, ossia al terzo anno di governo Renzi. Eppure il segretario Pd non solo evita di assumersi qualunque responsabilità, ma scarica anche il barile sulle spalle di chi lo ha preceduto. L’occasione gliela fornisce Mario Monti, che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato male delle progetto - lanciata da Renzi con il suo ultimo libro - di tenere il deficit al 2,9% per i prossimi 5 anni. “La cultura dell’austerity ha visto aumentare il numero di famiglie in povertà, un Pil negativo e crescere le diseguaglianze”, ha scritto ancora il segretario Dem. Purtroppo la soluzione che propone lui, la “cultura degli 80 euro”, non lega Pil e società. Il ritorno alla crescita non porta con sé un miglioramento delle condizioni sociali del paese, perché la ricchezza continua a essere redistribuita dal basso verso l’alto. Con tanti saluti all’attenzione per gli ultimi. E alla sinistra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

Equitalia è morta, lunga vita a Equitalia. Dal primo luglio la vecchia agenzia di riscossione non esiste più come società autonoma: è stata fagocitata dall’Agenzia delle Entrate per dare vita all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tanto basta a gonfiare un altro po’ l’ego di Renzi e dei renziani, che come sempre ci deliziano con il loro tronfio compiacimento basato sul nulla.

Smerciata come un passo avanti nel rapporto fra contribuenti e amministrazione fiscale, sbandierata con volgarità alla stregua del berlusconiano “meno tasse per tutti”, l’abolizione di Equitalia non è nulla di tutto questo. Si tratta dell’ennesimo specchietto renziano per le allodole italiane, una presa in giro che in realtà dice molto del copione politico seguito dal segretario del Pd. È l’illustrazione di un metodo: da una parte la promessa che solletica la pancia degli elettori ma in realtà non cambia nulla, dall’altra l’accentramento del potere nelle mani del grande capo.

Iniziamo dal primo punto. Domanda: dalla prospettiva dei contribuenti, cosa cambia con il passaggio da Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Risposta: il nome, le insegne negli uffici, il logo della carta intestata e l’indirizzo del sito internet. Fine. Le norme che regolano la riscossione restano le stesse. Il nuovo soggetto non sarà né più né meno cattivo del precedente, ma avrà un nome diverso. E questo – sperano al Nazareno – basterà a rassicurare i milioni di italiani che dal profondo del cuore detestavano Equitalia, nata poco prima della grande crisi (era il 2007) e gestita in modo talmente dissennato da esasperare la crisi sociale italiana.

A ben vedere, l’unico vero cambiamento è nel campo del diritto. Equitalia era una Spa, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico. La questione non è da poco, perché il 27 luglio il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso di un sindacato contro l’immissione nel nuovo ente di personale di Equitalia che aveva un contratto di diritto privato e non ha sostenuto alcun concorso. Lo statuto pubblicato in Gazzetta giovedì scorso cerca di metterci una pezza, ma in realtà combina un pastrocchio: “Il rapporto di lavoro del personale dipendente – si legge – è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato”. Cioè, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico in cui però i dipendenti lavorano come nel privato e vengono assunti senza concorso.

E poi c’è l’altra grande questione, quella che riguarda le pedine del potere. A presiedere il nuovo ente sarà lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale, sempre statuto alla mano, “rappresenta e dirige l’Agenzia delle Entrate Riscossione esercitando i poteri di gestione: in particolare, presiede il Comitato di gestione; propone ed esegue le deliberazioni del Comitato; dirige le strutture organizzative dell’Agenzia e le relative attività; dispone gli impegni di spesa”.

Tutto questo potere sarà esercitato da Ernesto Maria Ruffini, renziano doc che ha da poco sostituito all’Agenzia delle Entrate Rosella Orlandi. Quest’ultima era sgradita al segretario del Pd per la sua contrarietà a molte scelte del precedente governo, a cominciare dall’aumento a 3mila euro della soglia per l’uso dei cotanti (una mossa che Renzi aveva venduto come incentivo ai consumi, ma che secondo Orlandi avrebbe favorito evasione e riciclaggio).

Ma intanto, nel mondo reale, che succede? Mentre gli addetti sostituiscono le insegne di Equitalia e staccano i loghi adesivi dalle porte a vetri, l’Istat ci fa sapere che nel primo trimestre di quest’anno la pressione fiscale ha raggiunto il 38,9%, segnando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2016. Una notizia che, stranamente, non trova posto nelle autocelebrazioni di Renzi su Facebook.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

La Brexit ancora non è avvenuta, ma ha già fatto danni. Negli ultimi 12 mesi, da quando cioè i britannici hanno votato in favore dell’uscita dall’Unione europea, le condizioni generali del Regno Unito sono peggiorate. E questo nonostante le trattative per il divorzio siano iniziate ufficialmente solo pochi giorni fa. Siamo ancora in alto mare: non è chiaro nemmeno se Londra vada verso una soluzione “soft” o “hard”.

Nel primo caso le sarebbe permesso di rimanere nel mercato economico europeo, ma dovrebbe cedere alle richieste dell’Ue sulla libera circolazione dei cittadini comunitari. Nel secondo, invece, i rapporti commerciali anglo-europei sarebbero regolati dagli standard minimi del Wto. Si tratterebbe di una catastrofe economica insensata e colpevole, che renderebbe la Gran Bretagna molto più povera e peserebbe anche sul resto d’Europa (secondo Deloitte, questo scenario metterebbe a rischio 18mila posti di lavoro solo nell’industria automobilistica tedesca).

Eppure, già adesso la situazione dà segnali negativi. L’edizione europea di Politico ha selezionato alcuni dati che sintetizzano i problemi causati al Regno Unito dal voto dello scorso 23 giugno.

Innanzitutto, il versante politico. La premier Theresa May, che dopo il referendum aveva preso il posto del dimissionario David Cameron, ha indetto quest’anno elezioni anticipate per rafforzare la propria maggioranza e presentarsi all’avvio dei negoziati con Bruxelles forte di un consenso elettorale straripante. Le è andata malissimo: i Conservatori sono rimasti il primo partito del Paese, ma hanno perso il controllo del Parlamento, passando da 331 a 318 seggi, con la soglia per la maggioranza a quota 326. Ora May deve trattare con gli unionisti irlandesi per rimanere in sella, ma è difficile immaginare che possa essere lei il capo del governo per i prossimi 5 anni.

Secondo punto, la crescita economica. Alcuni dati macro pubblicati nei mesi immediatamente successivi al referendum avevano illuso i britannici (e non solo) che la Brexit non avrebbe influito negativamente sull’andamento del Pil. In realtà, era solo troppo presto per fare queste valutazioni. A febbraio di quest’anno la Germania ha superato la Gran Bretagna come Paese del G7 con il tasso di crescita più elevato e a maggio l’UK ha ottenuto lo stesso risultato dell’Italia, che è in coda alla classifica. Nei primi tre mesi del 2017 il Pil britannico è cresciuto dello 0,3% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2016, contro il +0,4% di Francia e Grecia e il + 0,6% della media dell’Eurozona.

Sul fronte valutario, nell’ultimo anno la sterlina si è deprezzata di circa il 15% nei confronti del dollaro (e lo scorso 7 ottobre ha toccato il livello più basso dal 1985, per i timori di una hard Brexit). Questo ha portato a un forte rialzo dell’inflazione, passata dal +0,5% del giugno 2016 al +2,9% del mese scorso, il livello più alto degli ultimi quattro anni. Certo, una moneta più debole è un vantaggio per l’export e per chi è indebitato, ma danneggia le importazioni e si fa sentire sui prezzi al consumo, come i britannici hanno già constatato facendo la spesa.

Per quanto riguarda l’immigrazione, nel trimestre che ha preceduto il referendum il numero di cittadini comunitari che avevano deciso di trasferirsi nel Regno Unito era ai massimi storici. Nei mesi successivi i nuovi immigrati sono calati drasticamente, soprattutto quelli provenienti dall’Europa dell’Est. Sono invece aumentati del 24% i cittadini europei che hanno scelto di abbandonare il Regno Unito. Chissà se questo basterà per dare soddisfazione ai fan della Brexit.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Autunno, inverno, primavera: è uguale. A Bruxelles non interessa che l’Italia vada alle elezioni prima o dopo, ma solo che faccia quello che deve per mettere in sicurezza banche e conti pubblici. Sul primo fronte, al Tesoro brucia ancora la magra figura rimediata nel confronto con la Spagna, che ha risolto con un salvataggio-lampo la crisi del Banco Popular.

È stato sufficiente l’intervento del Banco Santander, uno dei principali colossi finanziari europei, che ha acquisito l’istituto in crisi per la cifra simbolica di un euro e poi ha annunciato un aumento di capitale da sette miliardi (già interamente sottoscritto) per far fronte ai costi dell’operazione. Azioni e obbligazioni subordinate del Banco Popular sono state azzerate. Il tutto in pochi giorni.

Niente di paragonabile a quello che sta accadendo in Italia con gli psicodrammi su banche venete e Mps. Il dossier più preoccupante è quello che riguarda Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Regole alla mano, Bruxelles ha imposto ai due istituti di racimolare altri 1,2 miliardi da investitori privati prima di poter accedere agli aiuti di Stato che dovrebbero salvarle. Per settimane è sembrato impossibile trovare qualcuno disposto a gettare altri soldi nel calderone veneto e la prospettiva del bail in, almeno per uno dei due istituti, appariva più che concreta.

Poi, dopo giorni di chiusura totale, Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno cambiato registro, dicendosi disponibili a valutare un nuovo intervento, purché di sistema. Traduzione: l’onere non deve pesare solo sulle due big, ma essere ripartito su tutte le principali banche italiane (alla fine è probabile che la soluzione passerà ancora una volta attraverso il fondo Atlante).

Più che l’esempio spagnolo – che pure ha indotto il Tesoro ad aumentare il pressing su Intesa e Unicredit – a sbloccare la situazione è stata la prospettiva di quello che accadrebbe se Veneto Banca e Pop Vicenza fossero lasciate al proprio destino. In caso di liquidazione degli istituti, i costi per il sistema bancario lieviterebbero, perché il Fondo di tutela dei depositi dovrebbe sborsare 11 miliardi.

Nulla però è scontato. Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum, si è attestato sulla stessa linea possibilista di Intesa e Unicredit, ma fra le ex Popolari i dubbi crescono. In particolare, Ubi è alle prese con un aumento di capitale da 400 milioni per ricapitalizzare le 3 good bank (Etruria, Marche e Carichieti) appena acquisite e non le sarebbe facile trovare altre risorse per venire in aiuto delle venete. Banco Bpm, invece, deve affrontare la fase d'avvio della fusione da cui ha preso vita, quella tra Banco Popolare e Bpm, un’operazione che la vigilanza della Bce tiene sotto la lente d’ingrandimento.

È difficile anche ipotizzare che Mps, la quarta banca italiana, sia in grado di fare la sua parte senza battere ciglio. L’istituto senese ha da poco tirato il fiato per l’accordo raggiunto con la Commissione europea e la Bce – che hanno dato il via libera preliminare alla ricapitalizzazione da parte dello Stato – ma ora è chiamata al delicato compito di tradurre i realtà quello che per il momento rimane sulla carta. La strada è ancora in salita, soprattutto perché i fondi interessati all’acquisto delle sofferenze premono per uno sconto sul prezzo di cessione (26miliardi).

Per quanto riguarda invece i conti pubblici, il capitolo più bollente riguarda l’Iva. Ad oggi sappiamo che il governo dovrebbe stanziare nella manovra del prossimo autunno 15-16 miliardi per evitare che nel 2018 scatti l’aumento automatico dell’imposta sul valore aggiunto (3,8 miliardi sono stati già disinnescati con la manovra-bis approvata da poco alla Camera). Si tratta di soldi difficili da trovare, anche perché lo scorso aprile il nostro Paese si è impegnato a operare un aggiustamento del deficit strutturale pari allo 0,8% del Pil, in modo da riportare il debito pubblico verso una traiettoria discendente.

È questa una delle principali ossessioni dell’Ue nei confronti dell’Italia. La Commissione europea non perde occasione di rimproverarci per “non aver fatto sufficienti progressi” sugli “obiettivi di riduzione” del debito previsti dal Patto di Stabilità.

Parole che si scontrano immancabilmente con le richieste di flessibilità da parte del nostro Paese. L’ultima è arrivata una decina di giorni fa, quando il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan – credendo che le elezioni anticipate fossero ormai inevitabili – si è affrettato a domandare all’Europa di ridurre l’aggiustamento allo 0,3% del Pil. In altri termini, ha chiesto uno sconto di circa 8,5 miliardi sulla correzione del 2018, così da far scendere a circa 6-7 miliardi le risorse necessarie per la sterilizzazione della clausola di salvaguardia Iva.

La risposta di Bruxelles deve ancora arrivare ed è chiaro che, se sarà negativa, imporrà un prezzo salato da pagare con la prossima legge di bilancio. Anche per questo, al Nazareno come al Quirinale, hanno preferito che a occuparsene fosse un governo sul viale del tramonto, che non ha nulla da chiedere agli elettori.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

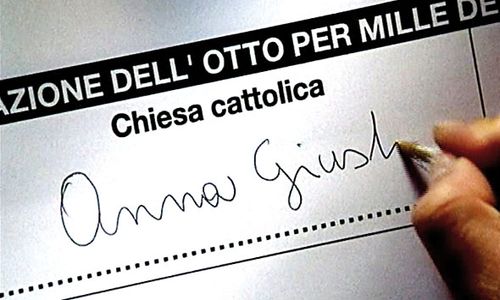

“Ah, poi ci sarebbe l’8x1000… Ma non si preoccupi, non è obbligatorio indicare il destinatario”. Se nello studio del commercialista o al Caf vi sentite dire una frase del genere, drizzate le antenne. A livello tecnico è vero: la legge non impone alcun obbligo ai contribuenti sulla destinazione di questo contributo. In realtà, però, si tratta di un trucco burocratico che permette ogni anno alla Chiesa Cattolica d’incassare circa un miliardo di euro.

Il meccanismo di base è noto: gli italiani possono mettere una firma sulla dichiarazione dei redditi per destinare una quota della propria Irpef (l’8x1000, appunto) a una confessione religiosa oppure allo Stato. Fin qui è semplice.

Ma cosa succede agli 8x1000 di chi non indica alcun destinatario? La maggior parte delle persone crede che vadano automaticamente allo Stato, ma non è così. Vengono ripartiti in proporzione alle scelte fatte da chi un destinatario l'ha indicato. Traduzione: se non metti alcuna firma, l'80% del tuo 8x1000 va alla Chiesa Cattolica.

Guardiamo un po’ di numeri. Secondo un dossier della Corte dei Conti datato ottobre 2015, nella dichiarazione dei redditi 2012 il 53% degli oltre 41 milioni di italiani soggetti Irpef non ha indicato alcun destinatario dell’8x1000. Sempre sul totale dei contribuenti, il 37% ha firmato in favore della Chiesa Cattolica, che però alla fine – grazie al metodo di ripartizione di cui abbiamo detto – ha incassato circa l’80% del tesoretto complessivo degli 8x1000, pari a 995 milioni di euro. Più del doppio di quanto gli italiani avessero scelto esplicitamente di destinarle.

Questo giochetto è in vigore dal 1984, anno in cui il governo Craxi firmò con la Santa Sede un nuovo concordato per modificare i Patti Lateranensi d’epoca fascista. Il sistema fa discutere da sempre e la magistratura contabile ritiene che non sia "del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza", perché "neutralizza la non scelta" e porta un "evidente vantaggio" alla confessione religiosa più forte, quella cattolica, dal momento che "i soli optanti decidono per tutti". Le conseguenze sono due: primo, la minoranza impone la propria volontà alla maggioranza; secondo, meno persone esprimono una scelta, più aumenta il peso economico delle scelte espresse.

Un altro aspetto da sottolineare è la leggerezza con cui lo Stato ogni anno rinuncia a una buona fetta di potenziali introiti, evitando sistematicamente di organizzare campagne informative sull’8x1000. Alle casse pubbliche vanno sempre le briciole: l’anno scorso meno di 190 milioni di euro.

Del resto, scrive ancora la Corte dei Conti in una relazione pubblicata quest’anno, lo Stato è “l’unico competitore che non sensibilizza l’opinione pubblica sulle proprie attività e che non promuove i propri progetti”. E lo scarso interesse per la quota di sua competenza “perdura nonostante sia stata aggiunta tra le finalità finanziabili la ristrutturazione degli edifici scolastici – continuano i magistrati contabili – Contrariamente all’impegno manifestato lo scorso anno, la stessa Presidenza del Consiglio ha confermato che, ancora una volta, non si sono promosse specifiche campagne pubblicitarie sui media”.

Intanto, siamo reduci da una manovra correttiva da 3,4 miliardi e l’anno prossimo dovremo trovarne altri 19 per evitare che scatti l’aumento dell’Iva, cifra che salirà a 23 miliardi nel 2019. C’è da scommettere che nei prossimi mesi governo e Parlamento – qualunque essi siano – torneranno a parlare di tagli ai ministeri, revisione delle agevolazioni fiscali, aumenti delle imposte e ritocchi nottetempo delle accise. A nessuno, però, verrà in mente di recuperare qualche centinaio di milioni dall’8x1000.