- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

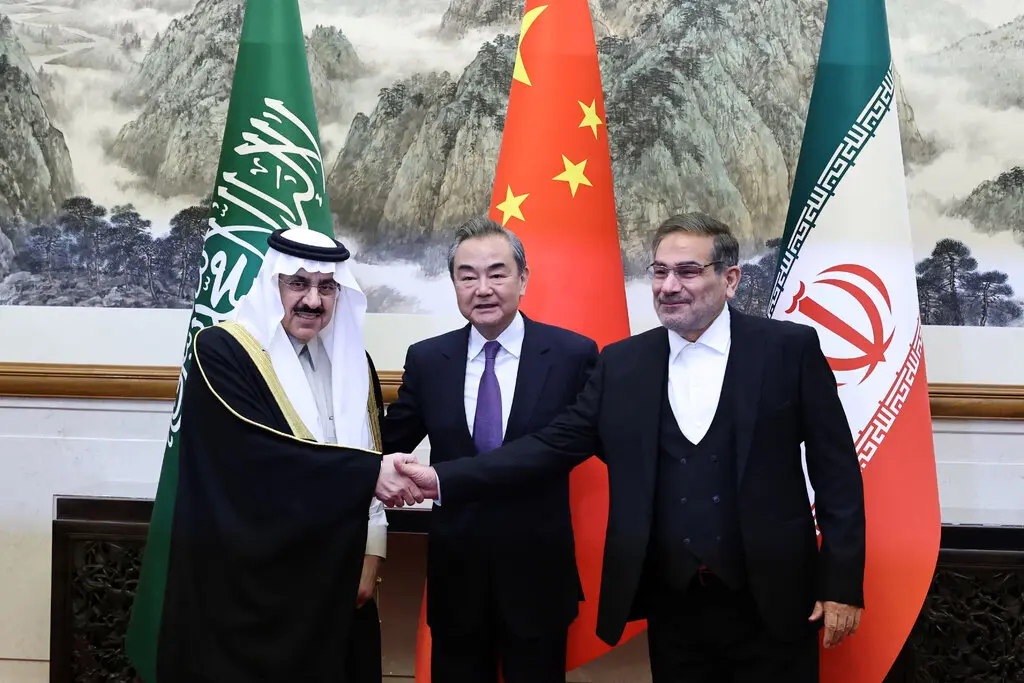

Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita continua a essere discusso e analizzato con estrema attenzione in tutto il mondo per le implicazioni che potrebbe avere nello spostamento degli equilibri geopolitici globali. Com’è noto, l’intesa è stata mediata dalla Cina e l’annuncio ufficiale è avvenuto durante un incontro tra i rappresentanti dei due paesi a Pechino. È del tutto evidente, e non solo per l’aspetto simbolico dell’evento, che la posizione internazione della Cina ne esce rafforzata, a discapito degli Stati Uniti. Inoltre, la riconciliazione tra i due rivali avrà un peso non limitato all’ambito ristretto delle relazioni bilaterali, ma potrà teoricamente aiutare a risolvere le svariate situazioni di crisi in Medio Oriente.

Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita continua a essere discusso e analizzato con estrema attenzione in tutto il mondo per le implicazioni che potrebbe avere nello spostamento degli equilibri geopolitici globali. Com’è noto, l’intesa è stata mediata dalla Cina e l’annuncio ufficiale è avvenuto durante un incontro tra i rappresentanti dei due paesi a Pechino. È del tutto evidente, e non solo per l’aspetto simbolico dell’evento, che la posizione internazione della Cina ne esce rafforzata, a discapito degli Stati Uniti. Inoltre, la riconciliazione tra i due rivali avrà un peso non limitato all’ambito ristretto delle relazioni bilaterali, ma potrà teoricamente aiutare a risolvere le svariate situazioni di crisi in Medio Oriente.

Il primo passo verso l’appianamento delle divergenze tra Teheran e Riyadh rappresenta senza dubbio una sconfitta per Washington. La credibilità americana rischia di andare incontro a un nuovo processo di erosione in presenza di un lavoro diplomatico, come quello svolto dalla Cina, che può potenzialmente stabilizzare l’intera regione mediorientale. Il comunicato ufficiale dell’amministrazione Biden in risposta all’accordo ha cercato comunque di esprimere soddisfazione e un’attitudine positiva per qualsiasi sviluppo che aiuti a “ridurre le tensioni”.

La Casa Bianca ha anche ricordato come gli stessi Stati Uniti avrebbero lavorato a questo obiettivo attraverso “un mix di [politiche di] dissuasione e diplomazia”. In realtà, la soddisfazione ostentata nasconde rabbia e risentimento, nonché la consapevolezza dell’ulteriore ridimensionamento del ruolo internazionale di Washington. Il direttore della testata on-line indipendente Consortiumnews, Joe Lauria, ha ricordato però che il declino, accelerato dai fatti dei giorni scorsi, dipende esclusivamente dalle azioni americane.

Mentre la Cina si è adoperata per riavvicinare Iran e Arabia Saudita, gli USA non hanno mai seriamente incoraggiato una soluzione diplomatica alla crisi, ma si sono anzi schierati apertamente per una delle due parti, alimentando la rivalità e confermandosi come una forza destabilizzante per la regione. I fatti del fine settimana a Pechino hanno e avranno così un impatto enorme sui paesi asiatici, africani e latino-americani, messi davanti all’ennesima prova dell’esistenza di un sistema di relazioni internazionali libero dai diktat e dai ricatti di Washington e basato sul dialogo, il compromesso e l’integrazione economica e commerciale, nel rispetto della diversità dei vari modelli di sviluppo.

Implicito in tutto ciò, ha spiegato sul suo blog l’ex diplomatico indiano M K Bhadrakumar, è la realtà di una “Cina come fattore di equilibrio e stabilità globale”. Il riferimento esplicito al ruolo svolto dal presidente cinese Xi Jinping nella dichiarazione congiunta iraniano-saudita, assieme alla citazione di altri paesi mediatori come Iraq e Oman, è di per sé un segnale chiarissimo, visto che lascia fuori dal quadro della riconciliazione quella che “per quasi otto decenni è stata la potenza dominante nelle vicende politiche dell’Asia occidentale”, ovvero gli Stati Uniti.

Ancora Bhadrakumar sottolinea come l’evoluzione degli equilibri geostrategici in Medio Oriente e non solo, a beneficio di Pechino, sia avvenuta in una situazione nella quale gli Stati Uniti occupano una trentina di basi militari nella regione, con decine di migliaia di soldati in pianta stabile. Il logoramento della posizione americana è avvenuto cioè in proporzione inversa all’impegno militare per contrastare i propri rivali, laddove l’influenza cinese si basa invece su una strategia di lungo termine e a tutto campo, privilegiando i rapporti commerciali e gli ambiti energetico e tecnologico, così da accumulare gradualmente quella riserva di “soft power” che ha reso possibile il recente successo diplomatico.

Nelle analisi più interessanti dei fatti di questi giorni si trova quasi sempre il riferimento al conflitto ucraino come una sorta di catalizzatore dei cambiamenti epocali in atto. Sempre l’ex ambasciatore indiano Bhadrakumar ha scritto a questo proposito che la guerra “ha portato in superficie una realtà geopolitica latente creatasi nel corso di decenni durante i quali il ‘Sud Globale’ è giunto al rifiuto delle politiche neo-mercantiliste perseguite dall’Occidente dietro lo slogan dell’internazionalismo liberale”.

Nelle analisi più interessanti dei fatti di questi giorni si trova quasi sempre il riferimento al conflitto ucraino come una sorta di catalizzatore dei cambiamenti epocali in atto. Sempre l’ex ambasciatore indiano Bhadrakumar ha scritto a questo proposito che la guerra “ha portato in superficie una realtà geopolitica latente creatasi nel corso di decenni durante i quali il ‘Sud Globale’ è giunto al rifiuto delle politiche neo-mercantiliste perseguite dall’Occidente dietro lo slogan dell’internazionalismo liberale”.

La crisi ucraina appare decisiva se si pensa alle resistenze diffuse all’offensiva anti-russa in tutti i continenti ad eccezione di Europa, Oceania e America settentrionale. L’arroganza con cui Washington e la NATO hanno provocato il conflitto e cercato di isolare la Russia, anche attraverso pressioni sulla Cina, ha esercitato un’impressione straordinaria sul resto del pianeta, contribuendo a spostare gli equilibri a discapito dell’Occidente. Non può essere infatti un caso che Teheran e Riyadh abbiano entrambi consolidato i loro rapporti con Mosca dal febbraio 2022. Allo stesso modo, non sembra accidentale la visita in Russia del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, nell’immediata vigilia dell’accordo di Pechino o, ancor più, il viaggio di settimana prossima a Mosca del presidente cinese Xi.

Tornando al piano regionale, almeno in potenza la distensione iraniano-saudita finirà per isolare Israele, i cui ultimi governi hanno puntato moltissimo sulla normalizzazione dei rapporti con i paesi arabi, a cominciare dalla monarchia wahhabita. Se gli impegni presi a Pechino dovessero concretizzarsi, la creazione di un fronte anti-iraniano in Medio Oriente risulterà virtualmente impossibile, così come diminuiranno in maniera drastica le possibilità per Tel Aviv di tentare avvenute belliche unilaterali contro Teheran. Non solo, fonti coinvolte nei negoziati hanno rivelato al sito libanese The Cradle che il regime di Riyadh intende onorare la cosiddetta “iniziativa di pace araba” del 2002 che vincola la normalizzazione dei rapporti con Israele alla creazione di uno stato palestinese con capitale Gerusalemme.

Alla base della mediazione cinese c’è in ogni caso la necessità di favorire stabilità in Medio Oriente, condizione essenziale per assicurare alla Repubblica Popolare il flusso delle importazioni di petrolio e l’espansione dei propri progetti infrastrutturali in un’area strategicamente cruciale del pianeta. Di riflesso, l’ascendente cinese, assieme a quello russo, attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita potrebbe incoraggiare la risoluzione di situazioni di crisi nella regione, spesso alimentate dagli stessi Stati Uniti.

Uno dei teatri in cui si misurerà il successo della mediazione cinese è quello dello Yemen, dove Riyadh combatte dal 2015 una sanguinosa guerra di aggressione contro i “ribelli” Houthis, appartenenti a una setta riconducibile allo sciismo e più o meno appoggiati dalla Repubblica Islamica. Potrebbe essere anzi il tentativo di districarsi dal pantano yemenita ad avere spinto l’Arabia Saudita a ristabilire i rapporti con Teheran, come confermerebbero recenti rivelazioni sull’opinione contraria di Washington a una soluzione diplomatica nel più povero dei paesi arabi.

Un altro fronte da monitorare è quello libanese. Qui è in corso da mesi una disputa politica sull’elezione del nuovo presidente, con Hezbollah e i partiti appoggiati da Riyadh che si scontrano senza risultati in attesa di un accordo tra i loro punti di riferimento regionali. Discorso simile vale per la Siria. La casa regnante saudita ha recentemente lanciato messaggi circa la piena “riabilitazione” del governo di Assad – sostenuto dall’Iran – dopo oltre un decennio di guerra alimentata principalmente da Riyadh, oltre che da Washington.

Il respiro regionale dell’intesa siglata venerdì a Pechino è d’altra parte insito nel documento sottoscritto dai due (ex) rivali. Iran e Arabia Saudita intendono impegnarsi per risolvere i conflitti mediorientali, alla luce anche dell’enfasi data dall’accordo alle questioni della “sicurezza”. Di questo aspetto ne ha parlato ad esempio The Cradle, richiamando l’attenzione sui protagonisti del vertice di Pechino. A sottoscrivere l’accordo sono stati infatti i rappresentanti di vertice dei Consigli per la Sicurezza Nazionale dei due paesi, accompagnati nella capitale cinese da esponenti delle rispettive agenzie di intelligence.

Il respiro regionale dell’intesa siglata venerdì a Pechino è d’altra parte insito nel documento sottoscritto dai due (ex) rivali. Iran e Arabia Saudita intendono impegnarsi per risolvere i conflitti mediorientali, alla luce anche dell’enfasi data dall’accordo alle questioni della “sicurezza”. Di questo aspetto ne ha parlato ad esempio The Cradle, richiamando l’attenzione sui protagonisti del vertice di Pechino. A sottoscrivere l’accordo sono stati infatti i rappresentanti di vertice dei Consigli per la Sicurezza Nazionale dei due paesi, accompagnati nella capitale cinese da esponenti delle rispettive agenzie di intelligence.

Per comprendere infine le ragioni dell’Arabia Saudita è sufficiente pensare al coinvolgimento nelle dinamiche multipolari sotto la leadership del principe ereditario Mohammad bin Salman (MBS). Dalla collaborazione con la Russia sulle politiche petrolifere nel quadro del “OPEC+” all’aspirazione a entrare a far parte dei BRICS, fino alle tensioni con Washington, i sauditi giocano da tempo su più tavoli per ricavare il massimo in funzione delle ambizioni di trasformazione del paese. Un progetto futuro, quello della casa regnante, che richiede stabilità e garanzie di sicurezza. Requisiti che corrispondono sempre più alle proposte provenienti dall’asse Mosca-Pechino(-Teheran) e sempre meno a quanto ha ormai da offrire un’America e un Occidente avviati verso il declino.

- Dettagli

- Scritto da Michele Paris

La pubblicazione nei giorni scorsi di un rapporto dell’influente think tank americano RAND Corporation sta alimentando un dibattito piuttosto acceso sui media alternativi circa un possibile cambio di rotta almeno parziale all’interno dell’apparato di potere USA sulla guerra in Ucraina. Essendo la RAND nota da sempre come un centro studi ultra-aggressivo in materia di politica estera americana, la sua presa di posizione allarmata sul coinvolgimento di Washington a lungo termine nel conflitto sembra essere di particolare rilievo, anche se restano quanto meno dubbi gli effetti concreti che potrebbe avere sugli ambienti “neo-con” che controllano di fatto le decisioni dell’amministrazione Biden.

La pubblicazione nei giorni scorsi di un rapporto dell’influente think tank americano RAND Corporation sta alimentando un dibattito piuttosto acceso sui media alternativi circa un possibile cambio di rotta almeno parziale all’interno dell’apparato di potere USA sulla guerra in Ucraina. Essendo la RAND nota da sempre come un centro studi ultra-aggressivo in materia di politica estera americana, la sua presa di posizione allarmata sul coinvolgimento di Washington a lungo termine nel conflitto sembra essere di particolare rilievo, anche se restano quanto meno dubbi gli effetti concreti che potrebbe avere sugli ambienti “neo-con” che controllano di fatto le decisioni dell’amministrazione Biden.

Al centro del documento di oltre trenta pagine c’è la tesi che gli interessi degli Stati Uniti sarebbero meglio soddisfatti “evitando un prolungamento della guerra” tra la Russia e l’Ucraina (NATO), visto che “i costi e i rischi di un conflitto di lunga durata… superano i possibili vantaggi”. Gli autori del rapporto bocciano in questo modo le scelte fatte fin qui dal governo USA, impegnato ad aumentare il livello di coinvolgimento e dello scontro con Mosca garantendo armi e mezzi militari sempre più sofisticati al regime di Kiev al preciso scopo di prolungare i tempi della guerra.

L’argomento della RAND si basa in sostanza sulla futilità degli sforzi USA/NATO per evitare la sconfitta dell’Ucraina. Nel documento si legge che l’invio protratto di aiuti militari “potrebbe diventare insostenibile”, vista la molto probabile capacità della Russia di “ribaltare i successi ucraini sul campo di battaglia”. Alla luce di ciò, anche il tentativo di riconquistare le regioni annesse dopo referendum dalla Russia dovrebbe essere messo da parte, risultando “irrilevante” per gli Stati Uniti a causa degli “scarsi benefici” e dei “costi molti alti” che comporterebbe.

La RAND invita quindi l’amministrazione Biden a “fare dei passi per rendere possibile una fine negoziata del conflitto”, ad esempio “esercitando pressioni sull’Ucraina affinché vengano avviate trattative” e accettato anche “un esito sfavorevole” attraverso la minaccia dello stop ai finanziamenti destinati alle operazioni militari. In merito alla Russia, l’incentivo consisterebbe invece nell’offrire una “sostanziale” riduzione delle sanzioni in caso di partecipazione al tavolo delle trattative.

Al di là dell’interesse molto improbabile del Cremlino per quest’ultima ipotesi o per l’intero studio della RAND, la sola pubblicazione di esso sembra segnalare uno dei primissimi casi di rottura del fronte apparentemente compatto dei “falchi” anti-russi a Washington. A ben vedere, segnali di disagio erano già arrivati soprattutto dagli ambienti militari americani. Lo stesso capo di Stato Maggiore USA, generale Mark Milley, già lo scorso novembre aveva sollecitato una soluzione diplomatica al conflitto, mettendo in guardia dai rischi di un’escalation.

Un’analisi del blog indipendente Moon Of Alabama riconduce il recente studio della RAND Corporation al confronto interno al “Deep State” americano, con i “falchi” che hanno per ora la meglio sulle (relative) “colombe”. In quest’ottica, sarebbe del tutto possibile che il generale Milley abbia in qualche modo chiesto un documento ufficiale alla RAND per “promuovere la sua tesi”. Il think tank con sede a Santa Monica, in California, è d’altra parte finanziato direttamente dal Pentagono.

Un’analisi del blog indipendente Moon Of Alabama riconduce il recente studio della RAND Corporation al confronto interno al “Deep State” americano, con i “falchi” che hanno per ora la meglio sulle (relative) “colombe”. In quest’ottica, sarebbe del tutto possibile che il generale Milley abbia in qualche modo chiesto un documento ufficiale alla RAND per “promuovere la sua tesi”. Il think tank con sede a Santa Monica, in California, è d’altra parte finanziato direttamente dal Pentagono.

Secondo Moon Of Alabama, la fazione “neo-con, a cui fanno capo tra gli altri il consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Anthony Blinken e uno dei sui vice, Victoria Nuland, dettano di fatto le scelte della Casa Bianca sull’Ucraina e controllano o manipolano il flusso di informazioni che arrivano sulla scrivania del presidente. A far salire le quotazioni dei militari e a rendere popolari le indicazioni suggerite dalla RAND Corporation potrebbero essere però gli sviluppi delle prossime settimane sul campo, ovvero se l’avanzata della campagna militare russa dovesse rendere impossibile da occultare il tracollo del regime di Zelensky e il flop dei piani della NATO.

Ci sono comunque almeno due elementi su cui si basa lo studio della RAND che potrebbero essere valutati con attenzione dalla Casa Bianca e dalla galassia “neo-con”. Il primo e più ovvio è l’avvertimento circa l’indebolimento degli Stati Uniti e dell’intera NATO in ambito militare a causa dello svuotamento dei rispettivi arsenali in seguito al trasferimento massiccio di armi al buco nero ucraino. Il secondo e più delicato è collegato a quest’ultimo. Un lungo conflitto sul fronte russo-ucraino finirebbe cioè per sottrarre risorse al vero obiettivo della lotta per la sopravvivenza dell’Impero come potenza globale: la Cina.

Non solo la natura della guerra di fatto condotta da USA/NATO contro la Russia rappresenta una distrazione dal teatro asiatico e dalla rivalità con Pechino, ma minaccia di rendere Mosca “più dipendente” dalla Cina, qualunque sia l’esito del conflitto in Ucraina. Uno dei punti cruciali della strategia planetaria di Washington è appunto l’imperativo di evitare il consolidarsi di un’alleanza tra Russia e Cina, con il corollario dell’integrazione dello spazio euro-asiatico. Una lunga guerra in Ucraina, dunque, rischierebbe di rendere reale questo scenario, conclude la RAND Corporation, “dando alla Cina un vantaggio nella competizione con gli Stati Uniti”.

Alla base delle tesi del rapporto della RAND, così come dei vertici militari USA che hanno espresso un qualche scetticismo nei confronti della gestione della crisi ucraina da parte dell’amministrazione Biden, non ci sono comunque sentimenti di natura pacifista. Per cominciare, era stato questo stesso istituto nell’aprile del 2019 a descrivere in un rapporto le opzioni degli USA per vincere la sfida strategica con Mosca, prevedendo in larga misura quanto sarebbe accaduto meno di due anni più tardi in Ucraina.

La prudenza che era sembrata caratterizzare le dichiarazioni del generale Milley non è inoltre generalizzata nemmeno tra gli alti ufficiali americani. Proprio qualche giorno fa, infatti, il presidente del Comitato Militare NATO, il generale americano Rob Bauer, in un’intervista alla televisione portoghese RTP ha assicurato che l’Alleanza è pronta a “uno scontro diretto con la Russia”. A questo scopo, il generale Bauer ha invocato una “economia di guerra”, com’era accaduto nel secondo conflitto mondiale.

La prudenza che era sembrata caratterizzare le dichiarazioni del generale Milley non è inoltre generalizzata nemmeno tra gli alti ufficiali americani. Proprio qualche giorno fa, infatti, il presidente del Comitato Militare NATO, il generale americano Rob Bauer, in un’intervista alla televisione portoghese RTP ha assicurato che l’Alleanza è pronta a “uno scontro diretto con la Russia”. A questo scopo, il generale Bauer ha invocato una “economia di guerra”, com’era accaduto nel secondo conflitto mondiale.

Se poi la guerra in Ucraina dovesse trovare una soluzione diplomatica e la minaccia di una conflagrazione nucleare venire meno, il futuro non sarebbe in nessun modo segnato dal trionfo della pace. Come lascia intendere il rapporto della RAND Corporation, il mirino di Washington si sposterebbe in questo caso sulla Cina. I preparativi per questo scontro sono d’altra parte avviati e il fronte asiatico è da tempo in fermento per via dell’aggressività americana. A testimoniare lo stato delle cose è tra l’altro la notizia circolata nei giorni scorsi di un documento interno al Comando Mobilità Aerea USA, redatto dal generale Mike Minihan, il quale avrebbe invitato i reparti coinvolti a iniziare l’addestramento per una guerra con la Cina, poiché, ha scritto l’alto ufficiale americano, “il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025”.

- Dettagli

- Scritto da Antonio Rei

Dopo il grottesco “decreto Rave” e una legge di bilancio che leva ai poveri e ai pensionati per dare agli evasori, il governo Meloni si produce in un’altra dimostrazione di cialtroneria da record. Chissà come, dalle parti di Palazzo Chigi proprio non si erano immaginati che cancellare dalla sera alla mattina lo sconto sulle accise avrebbe provocato rabbia nell’opinione pubblica e caricato la pistola in mano all’opposizione (escluso il Pd, che intanto litiga con se stesso su temi centrali come il voto nei gazebo).

Dopo il grottesco “decreto Rave” e una legge di bilancio che leva ai poveri e ai pensionati per dare agli evasori, il governo Meloni si produce in un’altra dimostrazione di cialtroneria da record. Chissà come, dalle parti di Palazzo Chigi proprio non si erano immaginati che cancellare dalla sera alla mattina lo sconto sulle accise avrebbe provocato rabbia nell’opinione pubblica e caricato la pistola in mano all’opposizione (escluso il Pd, che intanto litiga con se stesso su temi centrali come il voto nei gazebo).

A impressionare è soprattutto la sprovvedutezza della Premier su un argomento di evidente impatto comunicativo come il prezzo della benzina. Dapprima, per discolparsi, Meloni ha provato a negare l’evidenza, sostenendo che la sterilizzazione dei rincari dei carburanti non fosse nel programma di Fratelli d’Italia (invece c’era eccome, ed era scritto pure in modo chiaro).

Poi ha imboccato la strada del ragionamento sociale, spiegando che il taglio delle accise è un provvedimento a pioggia, di cui beneficiano i ricchi come i poveri, e per questo il governo ha scelto di spostare le risorse su capitoli di spesa che favoriscono solo i redditi bassi, a cominciare dagli aiuti contro il caro bollette. Questo argomento, di per sé, non è del tutto sbagliato.

In termini assoluti, la maggior parte dei soldi stanziati dal governo Draghi per abbassare le accise è stata spesa a favore dei redditi alti, e la ragione è ovvia: chi ha più soldi compra più benzina. In termini relativi, però, il discorso è molto diverso: se infatti si considera il risparmio garantito alla pompa in rapporto al reddito, allora i vantaggi maggiori sono per la fascia più debole della popolazione.

Sia come sia, quello che più conta in politica è l’impatto emotivo delle misure, e vedere i prezzi salire da un giorno all’altro fa arrabbiare davvero tutti. Di fronte allo tsunami di critiche prevedibile ma non previsto, il governo ha reagito in modo goffo, barcamenandosi per giorni fra retromarce, testi riscritti, due riunioni del Consiglio dei ministri e un tavolo con i sindacati. Alla fine Palazzo Chigi ha partorito un decreto di cinque articoli che scontenta tutti (i gestori dei distributori non hanno revocato lo sciopero programmato per il 25 e il 26 gennaio) e quasi certamente non servirà a nulla.

Il cuore del provvedimento è la semplificazione di un meccanismo che esiste da 15 anni (fu introdotto dal governo Prodi nel 2008) e finora non ha esattamente brillato per efficacia. Si tratta della famosissima “accisa mobile”, un concetto così chiaro e lineare che sembra scritto da Martin Heidegger. In sostanza, quando il prezzo del petrolio sale, il Governo può (non deve) tagliare le accise sui carburanti e sui combustibili da riscaldamento per usi civili, perché lo sconto è compensato dall’aumento del gettito Iva prodotto proprio dal rincaro del greggio. Nel dettaglio, la riduzione delle accise può arrivare “se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento espresso in euro e indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza”. La novità rispetto al testo in vigore da 15 anni è che la norma non specifica più alcuna percentuale di aumento oltre la quale intervenire (nella legge del 2008 era fissata al 2%). Tanto per semplificare ulteriormente la faccenda, si tiene anche conto “dell'eventuale diminuzione” dei prezzi “nella media del quadrimestre precedente”. La decisione spetta al ministero dell’Economia di concerto con l'Ambiente.

Il decreto contiene poi la cosiddetta operazione trasparenza. Viene introdotto un “prezzo medio dei carburanti su base regionale” che sarà pubblicato regolarmente sul sito del ministero delle Imprese. I benzinai avranno trenta giorni di tempo per esporre questo prezzo accanto a quello da loro praticato. Se non lo faranno, rischieranno multe fino a seimila euro e, in caso di tre violazioni accertate, addirittura la chiusura dell'impianto da 7 a 90 giorni.

Il decreto contiene poi la cosiddetta operazione trasparenza. Viene introdotto un “prezzo medio dei carburanti su base regionale” che sarà pubblicato regolarmente sul sito del ministero delle Imprese. I benzinai avranno trenta giorni di tempo per esporre questo prezzo accanto a quello da loro praticato. Se non lo faranno, rischieranno multe fino a seimila euro e, in caso di tre violazioni accertate, addirittura la chiusura dell'impianto da 7 a 90 giorni.

Ammesso che i controlli si facciano e siano efficaci, una misura del genere può disincentivare speculazioni particolarmente aggressive in singoli impianti, non certo aiutare a ridurre i prezzi su tutta la rete. Se infatti i gestori fanno cartello fra loro, i prezzi medi sono alti ed esporli accanto a quelli praticati alla pompa non fa alcuna differenza. Al contrario, rischia di confondere ancora di più gli automobilisti. Già provati dall’esegesi dell’accisa mobile.

- Dettagli

- Scritto da Antonio Rei

Con la gestione cialtronesca del caro-benzina, il governo Meloni è riuscito nell’impresa di non risolvere alcunché e, allo stesso tempo, far arrabbiare tutti. Ma proprio tutti. Oltre agli automobilisti e ai gestori, di recente anche l’Antitrust si è aggiunta alla lista degli scontenti. Secondo l’Autorità, infatti, l'idea di imporre ai benzinai l’esposizione di un cartello col prezzo medio regionale per aumentare la trasparenza del mercato non solo è inutile, ma potrebbe addirittura danneggiare la concorrenza.

Con la gestione cialtronesca del caro-benzina, il governo Meloni è riuscito nell’impresa di non risolvere alcunché e, allo stesso tempo, far arrabbiare tutti. Ma proprio tutti. Oltre agli automobilisti e ai gestori, di recente anche l’Antitrust si è aggiunta alla lista degli scontenti. Secondo l’Autorità, infatti, l'idea di imporre ai benzinai l’esposizione di un cartello col prezzo medio regionale per aumentare la trasparenza del mercato non solo è inutile, ma potrebbe addirittura danneggiare la concorrenza.

Venerdì, in audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera sul “decreto carburanti”, il presidente dell'Agcm, Roberto Rustichelli, ha spiegato che “la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo, in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale", cioè un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori”. Traduzione: il provvedimento varato dal governo è talmente da incompetenti che produrrà l’effetto opposto a quello desiderato.

Non solo: secondo Rustichelli, “la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera”, ed è “poco utile” per gli automobilisti, poiché “un impianto risulta effettivamente in concorrenza soltanto con quelli situati a pochi chilometri di distanza” e perciò i doppi cartelloni potrebbero “perfino indurre in confusione alcuni consumatori”.

La domanda di fondo rimane però senza una risposta univoca: perché mai in Italia la benzina costà più che nella maggior parte dei Paesi europei? Le aziende dei carburanti puntano il dito contro la tassazione, e hanno ragione, perché il peso delle accise nel nostro Paese non ha rivali nel resto dell’Unione europea. Questo però non basta a spiegare le differenze di prezzo con il resto dell’Ue.

Il governo infatti, di solito, tende a scaricare la responsabilità proprio sul mercato, accusandolo di speculare a danno dei consumatori. Lo scorso marzo Roberto Cingolani parlò addirittura di “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”: peccato che non sia andato a fare i nomi in Procura e che la sua sparata si sia persa nel vuoto. Perché in realtà ha ragione anche lo Stato: va bene che la tassazione è alta, ma i movimenti dei prezzi in Italia non sono coerenti con quelli di un mercato concorrenziale e suggeriscono un certo livello di coordinazione fra le aziende, da sempre molto reattive (e sincrone) nel registrare i movimenti al rialzo delle quotazioni del petrolio, ma altrettanto lente (e altrettanto sincrone) nel trasferire alla pompa i ribassi.

C’è però anche un altro elemento di cui tenere conto: in Italia le stazioni di servizio sono tantissime, al punto che il carburante medio venduto in un anno dai singoli impianti si ferma a 1,3 milioni litri, contro gli oltre tre milioni di litri registrati in Francia o in Germania, dove le stazioni sono più grandi e molto meno numerose. Il frazionamento del mercato italiano, che conta tanti benzinai piccoli o piccolissimi, è un elemento che contribuisce a spiegare i rincari, perché più stazioni vuol dire più costi e meno efficienza per i gestori, che quindi poi si rifanno aumentando di qualche centesimo il prezzo dei carburanti.

C’è però anche un altro elemento di cui tenere conto: in Italia le stazioni di servizio sono tantissime, al punto che il carburante medio venduto in un anno dai singoli impianti si ferma a 1,3 milioni litri, contro gli oltre tre milioni di litri registrati in Francia o in Germania, dove le stazioni sono più grandi e molto meno numerose. Il frazionamento del mercato italiano, che conta tanti benzinai piccoli o piccolissimi, è un elemento che contribuisce a spiegare i rincari, perché più stazioni vuol dire più costi e meno efficienza per i gestori, che quindi poi si rifanno aumentando di qualche centesimo il prezzo dei carburanti.

Da anni l’Antitrust segnala che i punti vendita andrebbero ridotti per migliorare l'efficienza e innescare così una riduzione dei prezzi. Una soluzione complessa a un problema complesso. Ma, come al solito, la destra preferisce risposte semplici. E allora via: doppi cartelloni.

- Dettagli

- Scritto da Mario Lombardo

La visita a Washington del presidente ucraino Zelensky e il suo intervento al Congresso americano hanno rappresentato senza dubbio uno degli spettacoli più nauseanti di questi dieci mesi di guerra. Al netto della rivoltante retorica della battaglia per la difesa della libertà e della democrazia, infarcita in modo vergognoso di riferimenti neo-nazisti e apertamente razzisti, l’evento andato in scena “a sorpresa” questa settimana è servito almeno in teoria a soddisfare alcuni obiettivi sia dell’amministrazione Biden sia dello stesso regime nominalmente guidato dall’ex attore comico.

La visita a Washington del presidente ucraino Zelensky e il suo intervento al Congresso americano hanno rappresentato senza dubbio uno degli spettacoli più nauseanti di questi dieci mesi di guerra. Al netto della rivoltante retorica della battaglia per la difesa della libertà e della democrazia, infarcita in modo vergognoso di riferimenti neo-nazisti e apertamente razzisti, l’evento andato in scena “a sorpresa” questa settimana è servito almeno in teoria a soddisfare alcuni obiettivi sia dell’amministrazione Biden sia dello stesso regime nominalmente guidato dall’ex attore comico.

Quella che è stata definita la prima visita “conosciuta” all’estero di Zelensky dall’inizio delle operazioni militari russe è apparsa in primo luogo come un’esibizione attentamente studiata per imprimere nella mente del pubblico americano la sorta di simbiosi venutasi a creare tra Washington e Kiev. In altre parole, la promozione della causa ucraina da parte di tutto l’apparato istituzionale degli Stati Uniti ha come scopo primario quello di innalzare la lotta del regime di Zelensky a priorità assoluta del governo USA, soprattutto in previsione di una ulteriore escalation del confronto con Mosca.

Ad accompagnare questo processo è stata appunto la presenza inevitabile nei palazzi del potere di Washington del presidente-eroe in abiti militari. Un’immagine, quella di Zelensky, che non ha però potuto nascondere più di tanto il senso ultimo della visita e del suo discorso, ovvero di implorare altri aiuti – in dollari e armi – a un Occidente sull’orlo del baratro economico da destinare a una guerra impossibile da vincere.

L’aspetto forse più preoccpuante dell’intera farsa è stata la promessa-invito di Zelensky a proseguire nel conflitto fino alla “vittoria assoluta” sulla Russia. Un’invocazione, come altri passaggi del discorso di mercoledì, accolta dall’ovazione dei membri del Congresso riuniti nell’aula della Camera dei Rappresentanti, evidentemente senza il minimo scrupolo per le conseguenze che essa comporterebbe. L’andamento della guerra sta cioè segnando la distruzione delle forze armate ucraine, così che anche il solo tentativo di sconfiggere la Russia sul campo richiederebbe un massiccio intervento diretto degli Stati Uniti e della NATO, con buone probabilità di sfociare in una conflagrazione nucleare.

La celebrazione di Zelensky è avvenuta in parallelo all’annuncio di un nuovo stanziamento di 1,85 miliardi di dollari di equipaggiamenti militari all’Ucraina. In quest’ultima tranche sono inclusi, come anticipato nei giorni scorsi dalla stampa, batterie di missili anti-aerei Patriot, di fatto le armi più potenti in dotazione finora di Kiev e teoricamente in grado non tanto di contrastare in maniera efficace i missili russi, quanto di colpire bersagli in territorio russo. Un ulteriore obiettivo della visita a Washington è l’invito fatto al Congresso per approvare in fretta il prossimo bilancio federale che include altri 45 miliardi di dollari da destinare all’Ucraina nel 2023.

Attraverso lo show di mercoledì, la Casa Bianca punta inoltre a convincere la maggioranza repubblicana entrante alla Camera a proseguire con gli stanziamenti a pioggia a favore dell’Ucraina, superando la resistenza dell’ala ultra-conservatrice del partito. Se, infatti, l’intervento di Zelensky e l’isteria anti-russa hanno raccolto consensi bipartisan a Washington, i repubblicani riconducibili alla fazione trumpiana si sono lamentati apertamente per il buco nero rappresentato dall’impegno finanziario e militare garantito dagli Stati Uniti al regime di Kiev.

Dietro l’apparenza dell’unità assoluta tra USA e Ucraina, ci sono comunque segnali di frizioni e cedimenti, almeno in prospettiva, che mettono in dubbio la tenuta dell’offensiva anti-russa in corso e dello sforzo bellico di Kiev. Secondo la stessa stampa d’oltreoceano, Zelensky non ha ottenuto le armi più “moderne” che avrebbe chiesto a Biden e lo stesso presidente americano ha ammesso pubblicamente che gli aiuti al regime ucraino sono di fatto vincolati alla necessità di evitare l’esplosione di un conflitto su larga scala in Europa.

Dietro l’apparenza dell’unità assoluta tra USA e Ucraina, ci sono comunque segnali di frizioni e cedimenti, almeno in prospettiva, che mettono in dubbio la tenuta dell’offensiva anti-russa in corso e dello sforzo bellico di Kiev. Secondo la stessa stampa d’oltreoceano, Zelensky non ha ottenuto le armi più “moderne” che avrebbe chiesto a Biden e lo stesso presidente americano ha ammesso pubblicamente che gli aiuti al regime ucraino sono di fatto vincolati alla necessità di evitare l’esplosione di un conflitto su larga scala in Europa.

Il problema consiste appunto nella spaccatura che si sta allargando all’interno del fronte NATO tra gli Stati Uniti e gli alleati in Europa, costretti ai sacrifici maggiori per assecondare gli obiettivi strategici di Washington in Ucraina. Nella conferenza stampa seguita all’incontro con Zelensky, Biden ha così spiegato che la consegna di determinati equipaggiamenti militari a Kiev – quelli richiesti dall’ex comico “per sconfiggere la Russia” – provocherebbe “la rottura della NATO”. L’Europa, ha aggiunto Biden, “non intende entrare in guerra contro la Russia” né, di conseguenza, scatenare “la terza guerra mondiale”.

Queste parole del presidente americano vanno collegate alle recenti dichiarazioni di Emmanuel Macron sul conflitto in corso. Il presidente francese, nell’arco di pochi giorni, ha in due occasioni avvertito che una soluzione negoziata alla crisi dovrà essere cercata a breve e, soprattutto, che le trattative diplomatiche dovranno tenere in considerazione le “garanzie di sicurezza” richieste legittimamente da Mosca. Una prospettiva, quest’ultima, che esclude per forza di cose il ritorno sotto il controllo di Kiev dei territori passati alla Russia nei mesi scorsi attraverso i referendum.

È evidentemente in atto un serio ripensamento sull’opportunità di avere provocato l’intervento militare russo in Ucraina da parte di molti governi europei, chiamati ora a fare i conti con le conseguenze di politiche scellerate che, dietro pressioni americane, hanno distrutto le basi della prosperità dell’economia del vecchio continente, a cominciare dalla disponibilità di risorse energetiche a basso costo dalla Russia.

La stessa posizione di Zelensky, nonostante l’apparente trionfo che lo ha accolto a Washington, resta probabilmente precaria, anche alla luce della citatissma intervista del Economist di qualche giorno fa allo stesso presidente ucraino e ai due generali che stanno comandando le forze armate del paese dell’ex URSS. Se le parole di Zelensky non hanno dato indicazioni particolari, quelle dei due alti ufficiali – il capo di Stato Maggiore Valerij Zaluzhny e il comandante delle forze terrestri Oleksandr Syrsky – sono apparse di estremo interesse.

Nell’intervista è emersa in sostanza l’ammissione della forza dell’esercito russo e dell’efficacia della mobilitazione ordinata da Putin. Una mobilitazione che, secondo gli stessi generali ucraini, potrebbe nei prossimi mesi travolgere definitivamente le forze armate ucraine. Zaluzhny, infine, ha mandato un chiaro messaggio all’Occidente quando ha elencato gli armamenti di cui Kiev avrebbe realisticamente bisogno per sconfiggere la Russia. Il numero di mezzi e armi citati dal generale è superiore anche alla disponibilità complessiva delle forze armate dei paesi NATO.

Nell’intervista è emersa in sostanza l’ammissione della forza dell’esercito russo e dell’efficacia della mobilitazione ordinata da Putin. Una mobilitazione che, secondo gli stessi generali ucraini, potrebbe nei prossimi mesi travolgere definitivamente le forze armate ucraine. Zaluzhny, infine, ha mandato un chiaro messaggio all’Occidente quando ha elencato gli armamenti di cui Kiev avrebbe realisticamente bisogno per sconfiggere la Russia. Il numero di mezzi e armi citati dal generale è superiore anche alla disponibilità complessiva delle forze armate dei paesi NATO.

Zaluzhny, in definitiva, ha ammesso indirettamente che non esistono le condizioni materiali per proseguire ancora a lungo la difesa contro la Russia, né tantomeno per contrattaccare e recuperare il terreno perso in dieci mesi. Il futuro per Kiev appare insomma segnato e i militari ucraini sembrano alla fine averlo compreso. Resta da vedere quando decideranno di comprenderlo anche i leader occidentali e il loro burattino appena rimpatriato dalla trasferta americana.