- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con l’annuncio della caduta definitiva di Bani Walid diffuso lunedì, i “rivoluzionari” libici sembrano avere annientato una delle due rimanenti roccaforti principali della resistenza pro-Gheddafi a due mesi dalla conquista di Tripoli. Le forze guidate dal Consiglio Nazionale di Transizione (CNT), appoggiate dalla NATO, si apprestano ora a dare l’assalto finale a Sirte, dove la situazione umanitaria è precipitata in seguito ai massicci bombardamenti aerei e alle operazioni di terra condotte dagli ex ribelli.

I giornalisti al seguito delle forze del CNT l’altro giorno hanno documentato l’ingresso di queste ultime nei quartieri centrali della cittadina situata nel deserto a 140 km in direzione sud-est da Tripoli. I comandanti militari hanno affermato di avere liberato completamente Bani Walid, dove sarebbero ormai cessate del tutto le operazioni dei fedeli di Gheddafi. Dopo i falliti negoziati con i capi tribali per una resa pacifica, la città è stata al centro di un durissimo assedio nelle ultime settimane, che ha causato ingenti danni agli edifici e ha inflitto gravi sofferenze alla popolazione civile.

In una dichiarazione rilasciata al quotidiano britannico Daily Telegraph, uno dei leader militari del CNT, Mohammed Shakonah, ha confermato che “Bani Walid è stata definitivamente liberata nella notte tra domenica e lunedì. Le brigate fedeli a Gheddafi sono state costrette al ritiro e abbiamo conquistato le nostre posizioni” nella città.

Dopo la caduta di Tripoli e la fuga del Colonnello lo scorso mese di agosto, i vertici del CNT avevano dichiarato che la liberazione del paese sarebbe stata dichiarata una volta prese Bani Walid e Sirte. Proprio quest’ultima località - città natale di Gheddafi sulla costa del Mediterraneo - rimane ora l’ultimo avamposto di una qualche resistenza alle forze sostenute dal fuoco e dalle armi della NATO.

Anche Sirte, in realtà, risulta ormai quasi completamente conquistata, dal momento che rimangono solo alcune sezioni della città in mano ai fedeli del rais e tutto fa pensare che le ultime sacche di resistenza saranno piegate a breve. Nella giornata di martedì, infatti, il CNT ha lanciato quello che dovrebbe essere l’assalto decisivo alla città, con una forza di circa mille uomini e l’appoggio aereo della NATO.

L’offensiva dei “rivoluzionari” anti-Gheddafi ha peraltro già causato la pressoché totale devastazione di Sirte e la fuga di buona parte dei suoi centomila abitanti. Quelli ancora rimasti all’interno della città si trovano invece in condizioni a dir poco precarie, spesso senza un’abitazione né accesso a cibo, acqua e assistenza medica.

Nonostante gli eventi in corso a Sirte e a Bani Walid siano scomparsi da settimane dalle prime pagine dei giornali occidentali, sono svariati i resoconti che testimoniano la distruzione operata dai combattenti del CNT e dalla NATO. Secondo un inviato del Washington Post entrato a Sirte nel fine settimana, “dopo settimane di battaglia intensa, la città natale di Gheddafi è apparsa sabato in gran parte distrutta e la popolazione fuggita”. Allo stesso modo, per il Telegraph, Sirte è ormai ridotta a un cumulo di “squallide rovine” e lo scenario che si presenta agli occhi del corrispondente britannico ricorda “le orribili scene viste a Grozny alla fine della sanguinosa guerra condotta dall’esercito russo in Cecenia”.

Come ha denunciato Medici Senza Frontiere, circa dieci mila civili rimasti ancora a Sirte - tra cui donne, bambini e feriti - si trovano bloccati in aree dove continuano ad infuriare i combattimenti ed è impossibile portare assistenza medica. Vendette e saccheggi da parte dei “rivoluzionari” sono ampiamente documentati e particolarmente spietato appare il comportamento dei reparti provenienti da Misurata, città che ha subito uno dei più intensi assedi del regime di Gheddafi nelle fasi iniziali del conflitto in Libia.

Come ha denunciato Medici Senza Frontiere, circa dieci mila civili rimasti ancora a Sirte - tra cui donne, bambini e feriti - si trovano bloccati in aree dove continuano ad infuriare i combattimenti ed è impossibile portare assistenza medica. Vendette e saccheggi da parte dei “rivoluzionari” sono ampiamente documentati e particolarmente spietato appare il comportamento dei reparti provenienti da Misurata, città che ha subito uno dei più intensi assedi del regime di Gheddafi nelle fasi iniziali del conflitto in Libia.

A conferma della natura punitiva di molte operazioni delle truppe del CNT ci sono poi le testimonianze degli abitanti di Sirte raccolte dai reporter sul campo. Un residente di questa città costiera, ad esempio, ha riferito alla Reuters che “le forze del CNT demoliscono e saccheggiano case, negozi e edifici pubblici”. Secondo un altro civile, invece, “quello che sta accadendo a Sirte è una vendetta, non una liberazione”.

Durante il conflitto, d’altra parte, l’avanzata degli ex ribelli è stata accompagnata da vendette violente e detenzioni arbitrarie di presunti sostenitori del vecchio regime, per non parlare degli attacchi razzisti indiscriminati contro libici di colore e immigrati sub-sahariani, accusati quasi sempre senza ragione di essere mercenari al servizio di Gheddafi.

Ancora una volta, e in maniera ancora più evidente, il trattamento riservato alle città di Bani Walid e Sirte, e ai loro abitanti, rivela dunque il vero carattere della presunta operazione umanitaria promossa dall’Occidente contro il regime di Gheddafi. L’avventura neo-coloniale, intrapresa ufficialmente per fermare la repressione e le violenze da parte del governo di Tripoli contro la popolazione civile di città come Bengasi, si è trasformata in un incubo di distruzione e vendette di massa ai danni dei civili residenti nelle località che hanno ospitato l’estrema resistenza delle forze fedeli al Colonnello.

In questo scenario, i leader delle potenze occidentali che hanno scatenato il conflitto per rovesciare il regime di Gheddafi e instaurare un nuovo governo più docile e disponibile a “condividere” le enormi ricchezze minerarie della Libia continuano a sfilare a Tripoli per manifestare la loro solidarietà al governo di transizione.

Lunedì è giunto nella capitale il ministro degli Esteri britannico, William Hague, per festeggiare la riapertura dell’ambasciata di Londra dopo i danneggiamenti seguiti allo scoppio della guerra. Hague ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti al governo provvisorio di Tripoli. Ulteriori aiuti sono stati annunciati anche da Hillary Clinton, approdata in Libia martedì per incontrare il presidente del CNT, Mustafa Abdul Jalil.

Quella della ex first lady è la visita del più autorevole esponente del governo americano nel paese nordafricano dopo la caduta del regime e la prima di un Segretario di Stato americano dal 2008, quando Condoleezza Rice ebbe un incontro molto cordiale con un Gheddafi da poco sdoganato dall’amministrazione Bush. Erano altri tempi…

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Mentre vengono pubblicati i loro nomi, i primi 477 prigionieri palestinesi che verranno rilasciati martedì come contropartita per la liberazione del caporale Gilad Shalit sono stati trasferiti dall’amministrazione penitenziaria israeliana in due centri per l’espletamento delle formalità di rito. Continua a salire la tensione tanto in Israele (dove secondo Reuters quasi l’80% degli intervistati approva lo scambio), che presso le famiglie di quei palestinesi (di Al-Fatah) esclusi dall’accordo. Secondo la legge israeliana i nomi dei detenuti devono essere pubblicati prima del loro rilascio, al fine di consentire ai terzi di opporsi alla grazia concessa dallo stato di Israele, ovvero alla premessa giuridica del loro ritorno in libertà (anche se per una quarantina di loro per la verità è previsto l’esilio come condizione).

Comprensibilmente, molte delle famiglie di vittime di attentati di cui lo stato di Israele ha riconosciuto colpevoli gli uomini e le donne che domani verranno rimessi in libertà hanno fatto opposizione; secondo Reuters sono quattro le petizioni presentate alla Suprema Corte dalle varie associazioni di vittime, anche se quasi sicuramente non se ne farà nulla. Quello dello scambio dei mille e più palestinesi contro Gilad é un passaggio politico ed è inevitabile che finisca per gettare del sale su ferite ancora aperte: la pubblicazione ai fini di opposizione è un rituale vuoto quanto ipocrita.

C’è perfino da domandarsi se la procedura che prevede la pubblicazione di questi nominativi, pur ineccepibile dal punto di vista delle regole di una democrazia, sia auspicabile da un punto di vista politico. E’ evidente, infatti, che in casi come questo alcune regole dello stato di diritto vengono sospese come premessa ad un dividendo politico ritenuto di maggiore importanza: nemmeno il più ingenuo degli osservatori arriverebbe a dire che l’obiettivo qui sia la ripresa di colloqui di pace, perché all’ordine del giorno è piuttosto il tentativo di Israele di spezzare l’isolamento in cui è stato trascinato dai suoi politici, nonché, internamente, ribadire la sacralità della vita del soldato israeliano, pietra angolare della sua retorica propagandistica. Hamas tenta invece di guadagnare credibilità con gli altri player arabi della zona, come interlocutore in grado di alzare la posta in modo impensabile.

Proprio perché è in gioco un obiettivo più alto, ha un senso decidere di “dimenticare” il caso della ragazza ventiquattrenne che nel 2001, a suon di promesse di sesso su una chat room, ha attirato un ragazzino di 16 anni nel luogo dove è stato assassinato a causa della sua ingenuità e della sua appartenenza ad un popolo “nemico”. O di restituire la libertà a un uomo che nel 2000, oltre ad aver preso parte al linciaggio di due soldati “nemici” (con quale ruolo non è chiaro), ha voluto esser simbolicamente legato a quell’osceno episodio: una foto infatti lo ritrae mentre si affaccia ad una finestra mostrando agli astanti le mani rosse del sangue delle vittime.

Mentre cresce la rabbia delle famiglie degli membri di Al Fatah non poi così casualmente dimenticati da Hamas al momento di stilare la sua lista dei desiderata ad Israele, sui quotidiani israeliani i parenti di questa o quella vittima danno sfogo alla loro comprensibile frustrazione. Su Haaretz Avika Eldar scrive di un progetto di legge cui stanno lavorando i politici israeliani per dimostrare alla parte più anti-palestinese della popolazione che i loro timori e la loro delusione vengono tenuti nella dovuta considerazione. Si tratta di un progetto di legge che dovrebbe regolamentare rigidamente i casi di scambio di prigionieri con i palestinesi.

Mentre cresce la rabbia delle famiglie degli membri di Al Fatah non poi così casualmente dimenticati da Hamas al momento di stilare la sua lista dei desiderata ad Israele, sui quotidiani israeliani i parenti di questa o quella vittima danno sfogo alla loro comprensibile frustrazione. Su Haaretz Avika Eldar scrive di un progetto di legge cui stanno lavorando i politici israeliani per dimostrare alla parte più anti-palestinese della popolazione che i loro timori e la loro delusione vengono tenuti nella dovuta considerazione. Si tratta di un progetto di legge che dovrebbe regolamentare rigidamente i casi di scambio di prigionieri con i palestinesi.

Secondo quanto riferisce Eldar, il riferimento dei politici israeliani sono le conclusioni del cosiddetto Comitato Shamgar del 2008, finora mai pubblicate: anche se, secondo le fonti non ufficiali del giornalista israeliano, una delle raccomandazioni del comitato prevedrebbe un “tasso di scambio” di uno ad uno (un israeliano contro un palestinese), secondo la bozza esso dovrebbe essere funzione “delle circostanze dell’incidente”. Cosa significhi questo non è chiaro. Come la mettiamo, scrive sarcasticamente Eldar, se un nostro elicottero in avaria finisce per atterrare al centro di Gaza? “Diamo [ai Palestinesi] due “con le mani sporche di sangue” spiegando che comunque il governo non ci permette di dar via più di 50 mezze tacche di Hamas?” E a proposito, siamo sicuri che mani di quel pilota che bombarda una zona abitata dove può far fuori decine di bambini, siano poi così pulite?

Se non esiste la possibilità di soccorrere gli israeliani in sicurezza, la nouvelle vague prossima ventura vorrebbe che le negoziazioni venissero congelate per un paio di mesi: peccato che, come ricorda Eldar, l’esitazione del governo in questi casi non conduca a “sconti”. Anzi, corrode la fiducia dell’opinione pubblica nel tanto sbandierato amore del governo per i suoi soldati; quando poi alla fine si arriva ad un accordo, è quasi inevitabile che esso finisca per apparire quello che è, ovvero una “capitolazione all’opinione pubblica più che una scelta razionale”.

Il caso Shalit non è servito dunque proprio a niente? Sembra proprio che i politici israeliani facciano di tutto per eludere l’elefante nella stanza, che è l’occupazione: il vero nodo che continuerà a mietere vittime, mentre si continuerà a rapire soldati da una parte e ad assassinare (in modo “mirato”?) i sospetti criminali dall’altra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con il ballottaggio delle primarie di domenica, il Partito Socialista francese ha scelto il proprio candidato per le elezioni presidenziali che il prossimo anno dovrà sfidare Nicolas Sarkozy. A conquistare la maggioranza dei consensi espressi dai 2,7 milioni di francesi che hanno partecipato al voto è stato l’ex segretario del partito, François Hollande, impostosi sull’attuale leader dei socialisti, Martine Aubry. Il 57enne Hollande ha raccolto circa il 56 per cento dei suffragi contro il 44 per cento della rivale. Nel primo turno delle primarie lo scorso 9 ottobre, il primo aveva ottenuto il 39,2 per cento contro il 30,4 per cento della Aubry.

La vera sorpresa del primo turno era stato il candidato dell’ala sinistra del partito, Arnaud Montebourg, con il 17,2 per cento. L’exploit di quest’ultimo aveva spinto al quarto posto l’ex candidata alle presidenziali del 2007, Ségolène Royal (7%), e ancora più giù l’esponente della corrente più liberista del partito, Manuel Valls (5,6%). L’appoggio di questi ultimi due dopo il primo turno ha comunque contribuito al successo di Hollande nel ballottaggio.

Secondo i più recenti sondaggi, François Hollande appare in vantaggio nei confronti di Sarkozy, anche se la campagna elettorale vera e propria non é ancora iniziata e l’impopolare presidente non ha ancora annunciato ufficialmente la sua intenzione di correre per la rielezione. Il primo turno delle presidenziali è previsto per il 22 aprile e l’eventuale ballottaggio andrà in scena il 6 maggio.

Nonostante il basso profilo del candidato Hollande, i socialisti sembrano in ogni caso avere buone chance di conquistare la presidenza nel 2012, alla quale dal 1958 hanno portato un solo uomo, François Mitterand, uscito dall’Eliseo ormai più di sedici anni fa. A determinare gli equilibri del confronto di aprile sarà anche il livello di gradimento che sarà in grado di raccogliere la candidata del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, in un momento in cui in tutta Europa la critica al sistema neoliberista sembra essere affidata pressoché unicamente all’estrema destra.

A penalizzare Hollande - esponente dell’ala moderata del PS - è anche la sua mancanza di esperienza di governo a livello nazionale. Pur vantando un curriculum accademico di primissimo livello (HEC, ENA), il candidato socialista non ha mai ricoperto incarichi ministeriali. Attualmente occupa un seggio al Parlamento di Parigi ed è il presidente del dipartimento della Corrèze, uno dei più piccoli dell’intera Francia. Hollande è stato inoltre segretario del Partito Socialista tra il 1997 e il 2008 in un periodo di grandi difficoltà e divisioni, prima di cedere il testimone a Martine Aubry.

Protetto dell’ex presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, Hollande era ad esempio alla guida del partito nel 2002 quando Lionel Jospin non riuscì nemmeno a conquistare il secondo turno nelle elezioni presidenziali, venendo battuto da Chirac e Le Pen, e nel 2005, quando i socialisti si divisero sulla nuova costituzione UE, bocciata dai francesi in un referendum popolare. Hollande è stato il partner di Ségoléne Royal, dalla quale ha avuto quattro figli e si è diviso nel 2007 poco dopo la sconfitta di quest’ultima nella corsa all’Eliseo.

Protetto dell’ex presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, Hollande era ad esempio alla guida del partito nel 2002 quando Lionel Jospin non riuscì nemmeno a conquistare il secondo turno nelle elezioni presidenziali, venendo battuto da Chirac e Le Pen, e nel 2005, quando i socialisti si divisero sulla nuova costituzione UE, bocciata dai francesi in un referendum popolare. Hollande è stato il partner di Ségoléne Royal, dalla quale ha avuto quattro figli e si è diviso nel 2007 poco dopo la sconfitta di quest’ultima nella corsa all’Eliseo.

Le primarie socialiste in Francia erano state segnate dallo scandalo Strauss-Kahn, accusato di stupro ai danni di una cameriera in una suite di un hotel newyorchese. Hollande ha indubbiamente beneficiato del voto degli elettori più moderati su cui contava l’ex direttore del FMI. Allo stesso modo, la candidatura di Martine Aubry è stata poco più che improvvisata, dal momento che la segretaria del partito aveva deciso in precedenza di correre nelle primarie solo in caso di rinuncia da parte di Strauss-Kahn.

Il voto per la scelta del candidato presidente per il Partito Socialista era stato preceduto da alcuni dibattiti trasmessi in diretta TV che hanno fatto registrare indici d’ascolto elevati. Mentre Hollande si era presentato come candidato centrista, Martine Aubry aveva cercato di posizionarsi relativamente più a sinistra.

In realtà, a ben vedere, non sono emerse differenze sostanziali tra i due candidati promossi al ballottaggio. Nessuno dei due, inoltre, ha preso le distanze in maniera netta da alcune delle politiche di Sarkozy. Entrambi, ad esempio, appoggiano l’intervento in Libia e hanno promesso di voler proseguire la politica economica di rigore adottata dall’attuale governo nel corso della crisi finanziario in atto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Come annunciato, il regime del Myanmar ha avviato qualche giorno fa la liberazione di alcuni delle migliaia di prigionieri politici che ospita nelle proprie carceri. L’iniziativa del nuovo governo civile è solo l’ultima di una serie che sta facendo registrare una certa apertura del paese sud-est asiatico e segna un chiaro riallineamento della politica estera della ex Birmania. Per oltre duecento detenuti politici mercoledì scorso si sono aperte le porte delle carceri in Myanmar. Il numero dei rilasciati è per ora di gran lunga inferiore a quello che ci si attendeva, ma la scarcerazione di altri prigionieri dovrebbe avvenire nel prossimo futuro. A chiederlo sono i governi occidentali, le organizzazioni dei dissidenti espatriati e quelle a difesa dei diritti umani, alle quali si è aggiunto venerdì il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon.

La misura presa dal governo era stata annunciata dal presidente Thein Sein, in risposta ad una richiesta della Commissione per i Diritti Umani istituita recentemente dal governo centrale, e rientra nel quadro di una più ampia amnistia che dovrebbe riguardare oltre 6.300 prigionieri condannati per qualsiasi genere di reato.

Secondo le stime di Amnesty International, nel paese ci sarebbe un totale di circa duemila detenuti per crimini di natura politica. Tra quelli rilasciati mercoledì ci sono il popolare comico birmano Zarganar - arrestato nel 2008 e condannato a 35 anni di carcere - e il leader della minoranza etnica Shan, generale Hso Ten, il quale doveva scontare 106 anni per alto tradimento. Tuttora dietro le sbarre rimangono invece molti importanti esponenti dell’opposizione al regime coinvolti nella rivolta studentesca del 1988.

Il provvedimento di grazia risponde anche alle ripetute richieste fatte dagli Stati Uniti e dall’Occidente che chiedevano questa misura per avviare un dialogo e giungere finalmente alla rimozione delle sanzioni applicate al regime del Myanmar. Il presunto nuovo corso del governo di questo paese era iniziato con le elezioni dello scorso novembre che hanno ufficialmente messo fine al governo della giunta militare, al potere dal colpo di stato del 1962.

Pochi giorni dopo lo storico voto -che ha comunque garantito un ruolo privilegiato ai militari - erano stati inoltre revocati gli arresti domiciliari all’icona del movimento democratico, Daw Aung San Suu Kyi, mentre, più recentemente, è stata in parte allentata la censura sui mezzi di informazione e bloccata la costruzione di una mega diga appaltata ai cinesi. La “svolta” del regime era stata in qualche modo suggellata dall’incontro andato inscena lo scorso agosto nella capitale, Naypyidaw, tra la stessa Aung San Suu Kyi e il presidente Thein Sein.

Da molti in Occidente questi segnali sono stati valutati come l’inizio di un serio processo di democratizzazione nella ex Birmania dopo quasi cinque decenni di dittatura militare. Alcuni, al contrario, ritengono si tratti solo di cambiamenti esteriori che non cambiano la sostanza del regime. Per altri, ancora, le misure prese da meno di un anno a questa parte sono i tentativi di una classe dirigente di nuova generazione di liberalizzare il paese, con il rischio però che la vecchia guardia dei militari possa intervenire da un momento all’altro per rimettere indietro le lancette dell’orologio nel paese.

Da molti in Occidente questi segnali sono stati valutati come l’inizio di un serio processo di democratizzazione nella ex Birmania dopo quasi cinque decenni di dittatura militare. Alcuni, al contrario, ritengono si tratti solo di cambiamenti esteriori che non cambiano la sostanza del regime. Per altri, ancora, le misure prese da meno di un anno a questa parte sono i tentativi di una classe dirigente di nuova generazione di liberalizzare il paese, con il rischio però che la vecchia guardia dei militari possa intervenire da un momento all’altro per rimettere indietro le lancette dell’orologio nel paese.

La liberazione dei primi prigionieri politici è stata salutata positivamente da Washington. Proprio lunedì scorso nel corso di una conferenza a Bangkok, l’assistente al Segretario di Stato per l’Asia e il Pacifico, Kurt Campbell, aveva elogiato gli sviluppi della situazione politica in Myanmar, suggerendo la possibilità di alleggerire le sanzioni applicate dagli Stati Uniti.

Questi timidi passi del regime in senso democratico sono d’altra parte dettati precisamente da una strategia tesa ad ottenere una qualche legittimità in seno alla comunità internazionale e, soprattutto, un riavvicinamento agli Stati Uniti e all’Occidente dopo anni di isolamento. L’obiettivo principale del governo post-giunta militare è in sostanza quello di attrarre assistenza economica e investimenti, così da svincolarsi dall’eccessiva dipendenza dalla Cina.

Questo equilibrismo tra le due potenze - comune peraltro a molti paesi dell’Asia sud-orientale - è risultato evidente il 30 settembre scorso, quando il governo birmano ha annunciato a sorpresa la sospensione della costruzione della diga Myitsone sul fiume Irrawaddy. Il progetto, stimato in 3,6 miliardi di dollari, era in mano alla compagnia pubblica cinese China Power Investment Corporation, la quale aveva già investito svariate centinaia di milioni di dollari.

L’annuncio è stato un verso e proprio schiaffo alla Cina ed è arrivato significativamente mentre era in corso nella capitale americana una storica visita del ministro degli Esteri del Myanmar, Wunna Maung Lwin, al Dipartimento di Stato. Il governo ha dichiarato di aver interrotto il progetto in seguito all’opposizione incontrata tra la popolazione. Che questo sia stato il vero motivo - e non, invece, una mossa strategica ben studiata per lanciare un messaggio a Pechino e a Washington - appare estremamente improbabile, dal momento che negli ultimi decenni il regime del Myanmar ha represso duramente qualsiasi movimento di protesta senza mostrare particolari scrupoli.

Il cambiamento di rotta della politica estera birmana, tuttavia, difficilmente cambierà la realtà sul campo nel prossimo futuro. La Cina rimane d’altronde il principale partner economico e sponsor di Naypyidaw e, verosimilmente, continuerà per molto tempo a ricoprire un ruolo di grande importanza. Allo stesso modo, il Myanmar rappresenta una pedina strategica fondamentale per Pechino, sia per la stabilità delle regioni di confine attraversate da inquietudini etniche che per la fornitura di risorse naturali e il trasporto di petrolio e gas naturale in transito dall’Oceano Indiano.

Il cambiamento di rotta della politica estera birmana, tuttavia, difficilmente cambierà la realtà sul campo nel prossimo futuro. La Cina rimane d’altronde il principale partner economico e sponsor di Naypyidaw e, verosimilmente, continuerà per molto tempo a ricoprire un ruolo di grande importanza. Allo stesso modo, il Myanmar rappresenta una pedina strategica fondamentale per Pechino, sia per la stabilità delle regioni di confine attraversate da inquietudini etniche che per la fornitura di risorse naturali e il trasporto di petrolio e gas naturale in transito dall’Oceano Indiano.

Tutto questo non può in ogni caso nascondere la realtà di un processo di distensione in corso tra il Myanmar e gli Stati Uniti. L’iniziativa in questo senso era stata presa a Washington subito dopo l’ingresso alla Casa Bianca di Barack Obama, il quale aveva ordinato una revisione integrale della strategia da perseguire nei confronti di questo isolato paese asiatico, nell’ambito di un più ampio e aggressivo disegno per il contenimento della Cina.

Pur continuando ad esercitare pressioni sul regime del Myanmar, gli USA hanno iniziato a loro volta a mostrare qualche apertura, inviando spesso diplomatici di alto livello a discutere con la controparte birmana. Una netta accelerazione al processo è stata data infine dalle elezioni del novembre 2010 e dal successivo insediamento di un governo nominalmente civile alla fine di marzo. Un’evoluzione che ha posto le basi per la liberazione dei detenuti politici e che preannuncia un ruolo di spicco per gli Stati Uniti in un paese così strategicamente importante per gli equilibri di questo angolo del continente asiatico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Il governo di Benjamin Netanyahu ha approvato la liberazione di 1.027 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in cambio del rilascio da parte di Hamas del sergente Gilad Shalit, catturato il 25 giugno 2006 da un commando palestinese, che come obiettivo ufficiale si proponeva “la liberazione di tutte le prigioniere e i minorenni palestinesi incarcerati in Israele”. Un evento importante, dal momento che rimuove uno dei casus belli che contribuiscono ad infiammare i rapporti tra Israele e Palestinesi da molti anni, ma per molti versi preoccupante, tanto sul fronte interno che su quello delle relazioni con Al Fatah.

Israele ha impiegato regolarmente lo scambio di prigionieri palestinesi come metodo per ottenere la libertà di ostaggi israeliani o la restituzione dei loro corpi: secondo Reuters, negli ultimi 30 anni, per riportare a casa 16 connazionali (e le spoglie di altri 10) lo stato di Israele ha liberato circa 7.000 prigionieri palestinesi (in media un israeliano, in vita o meno, contro poco meno di 300 Palestinesi). In questo caso, però, a fare scalpore non è solo il numero insolitamente elevato dei prigionieri, ma anche il fatto che ben trecento di questi ultimi sono stati condannati all’ergastolo da un tribunale israeliano con accuse di omicidio (un dato confermato ufficialmente anche dalla dirigenza di Hamas).

Molte perplessità desta anche il modo in cui Hamas ha stilato la lista dei candidati al ritorno nella Striscia di Gaza: secondo Amos Harel e Avi Issacharoff di Haaretz, approvando questa lista Israele ha “attraversato più di una linea rossa”. Tra le persone che dovrebbero essere liberate sembra vi sia Abd Al-Hadi Ghanayem, che, il 6 luglio del 1989 prese il controllo di un autobus israeliano (il 405), facendolo precipitare in una scarpata dove prese fuoco (16 morti e 27 feriti); secondo i due giornalisti, tra i liberati vi sarebbero anche i responsabili del rapimento del soldato israeliano Nachshon Wachsman.

Il 9 ottobre del 1994 Wachsman, che stava facendo l’autostop, salì su un’automobile guidata da un palestinese vestito da ebreo chassidico con tanto di kippa, libro di preghiere mentre dall’autoradio si diffondeva musica tradizionale ebraica. Si trattava di un rapimento, terminato con la morte dell’ostaggio, ufficialmente ucciso dai suoi rapitori prima che i membri del commando che tentò di liberarlo qualche giorno dopo potessero salvarlo.

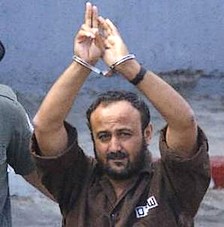

E’ un fatto che tra i nomi dei papabili vi siano quasi esclusivamente quelli di operativi di Hamas, tra cui Yihya Sanawar, il cui fratello è uno dei leader militari di Hamas e presumibilmente… uno dei rapitori di Shalit. Sembra che i dirigenti di Hamas abbiano fatto qualche vistosa “dimenticanza” nella compilazione della fatidica lista, come quella relativa a Marwan Barghouti, uno dei leader di Fatah. E pensare che, a quanto riferisce Haaretz, Khaled Meshal ha a suo tempo promesso alla sua famiglia di Barghouti che senza la sua liberazione non sarebbe stato possibile nessun accordo sullo scambio di prigionieri.

E’ un fatto che tra i nomi dei papabili vi siano quasi esclusivamente quelli di operativi di Hamas, tra cui Yihya Sanawar, il cui fratello è uno dei leader militari di Hamas e presumibilmente… uno dei rapitori di Shalit. Sembra che i dirigenti di Hamas abbiano fatto qualche vistosa “dimenticanza” nella compilazione della fatidica lista, come quella relativa a Marwan Barghouti, uno dei leader di Fatah. E pensare che, a quanto riferisce Haaretz, Khaled Meshal ha a suo tempo promesso alla sua famiglia di Barghouti che senza la sua liberazione non sarebbe stato possibile nessun accordo sullo scambio di prigionieri.

Comprensibile la rabbia della moglie di Barghouti: “Hamas ha prorogato l’accordo per due anni a causa delle resistenze [israeliane] sulla liberazione di cinque persone specifiche, tra cui Marwan; non capisco perché abbiano mollato proprio ora”. E’ evidente che Hamas ha bisogno di mostrare ai Paesi vicini quanto sia forte e rilevante; e che d’altra parte non ha particolare interesse a lasciare liberi “pezzi da novanta” di West Bank.

La gravità della situazione è simboleggiata dal caso dei cugini Fakhri and Nael Barghouti: i due sono in carcere da trentaquattro anni: ad ogni possibile occasione, nonostante il tema della loro liberazione fosse ricorrente, Israele ha sempre rifiutato di liberarli, per una questione di principio: ora, il fatto che si sia deciso a farlo su richiesta di un’organizzazione come Hamas, non è un bel segnale.

E’ difficile non condividere l’opinione di Harel e Issacharoff, che la esprimono in modo brutale: questo non è uno sputo in faccia all’Autorità Palestinese, è qualcosa di ben peggiore. Sembra dunque che la mossa cui si è deciso Nethanyau, per alleggerire la pressione interna (sembra che oltre il 60% degli israeliani sia d’accordo con lo scambio, a parte, comprensibilmente, i parenti delle vittime degli attentati di cui si sono resi responsabili alcuni dei palestinesi liberati) e quella internazionale finirà per essere un boomerang.