- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’Alta Corte di Giustizia di Londra ha respinto mercoledì l’appello dei legali di Julian Assange contro l’ordine di estradizione in Svezia, dove il fondatore di WikiLeaks è accusato di stupro e violenza sessuale. La sentenza di appello ha una connotazione marcatamente politica e aggiunge un altro tassello alla trama coordinata tra Stoccolma, Washington e Londra per colpire e mettere tacere lo stesso sito che in questi anni ha pubblicato migliaia di documenti segreti del governo americano.

I giudici dell’Alta Corte hanno così confermato il verdetto già emesso in primo grado lo scorso 24 febbraio, quando venne stabilito che la richiesta di estradizione delle autorità svedesi non lede i diritti umani di Julian Assange né preclude un processo equo nel caso dovesse essere formalmente incriminato dal sistema giudiziario del paese scandinavo.

I difensori di Assange hanno già annunciato di voler tentare ora un ultimo appello alla Corte Suprema del Regno Unito, anche se questa strada appare difficilmente percorribile. Gli avvocati hanno infatti a disposizione solo 14 giorni per presentare ricorso e, soprattutto, per ottenere un’udienza necessitano di una certificazione della stessa Alta Corte, la quale dovrebbe attestare che il caso di Assange ha rilevanza pubblica. Se l’Alta Corte, che ha appena respinto l’appello del giornalista/attivista australiano, non dovesse dare la propria approvazione, Assange potrebbe essere estradato in Svezia entro dieci giorni. Anche nel caso la richiesta di appello dovesse finire alla Corte Suprema, la sentenza definitiva non arriverebbe comunque prima del prossimo anno.

Le autorità britanniche hanno dimostrato ancora una volta la volontà di assecondare le richieste dei loro omologhi svedesi nella gestione del caso Assange. Quest’ultimo teme con più di una ragione che il suo trasferimento in Svezia farebbe scattare una nuova richiesta di estradizione, questa volta da parte di Washington, dove da tempo si cercano appigli legali per sottoporlo ad un qualche procedimento legale in merito alla rivelazione di documenti riservati del Dipartimento di Stato e, in precedenza, sulla condotta americana in Iraq e Afghanistan.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa negli ultimi mesi, il governo USA avrebbe già istituito in segreto un “Grand Jury” ad Alexandria, in Virginia, in prossimità delle sedi di CIA, Pentagono e Dipartimento della Sicurezza Interna, per valutare la possibilità di incriminare Assange secondo il dettato dell’Espionage Act, una discussa legge del 1917 che prevede in teoria pene molto severe, tra cui la pena di morte. Già in carcere senza processo da un anno e mezzo negli Stati Uniti è anche Bradley Manning, il giovane militare americano accusato di aver passato i cablogrammi riservati del Dipartimento di Stato a WikiLeaks.

Alla base della montatura orchestrata nei confronti di Julian Assange ci sono le accuse di stupro e violenza sessuale sollevate nei suoi confronti da due donne svedesi, una delle quali - Anna Ardin - con legami ad organizzazioni anti-castriste vicine alla CIA. Entrambe le accusatrici hanno in realtà ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali con il fondatore di WikiLeaks nell’agosto 2010. Tuttavia, una di loro sostiene che in occasione di un altro rapporto Assange non avrebbe utilizzato il preservativo, mentre con la seconda donna ci sarebbe stato un rapporto sessuale quando ancora non era del tutto sveglia e consenziente. Assange da parte sua ha ammesso di aver avuto rapporti con le due donne, ma sempre consensuali.

Alla base della montatura orchestrata nei confronti di Julian Assange ci sono le accuse di stupro e violenza sessuale sollevate nei suoi confronti da due donne svedesi, una delle quali - Anna Ardin - con legami ad organizzazioni anti-castriste vicine alla CIA. Entrambe le accusatrici hanno in realtà ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali con il fondatore di WikiLeaks nell’agosto 2010. Tuttavia, una di loro sostiene che in occasione di un altro rapporto Assange non avrebbe utilizzato il preservativo, mentre con la seconda donna ci sarebbe stato un rapporto sessuale quando ancora non era del tutto sveglia e consenziente. Assange da parte sua ha ammesso di aver avuto rapporti con le due donne, ma sempre consensuali.

Su queste basi, le autorità svedesi lo scorso anno emisero un mandato di arresto europeo (EAW) nei confronti di Assange, il quale si è poi consegnato alla polizia di Londra nel dicembre del 2010. Dopo i primi giorni trascorsi in isolamento, Assange ottenne gli arresti domiciliari e da allora è confinato nella tenuta di un suo facoltoso sostenitore nel Norfolk, a nord di Londra, dove è costretto ad indossare un braccialetto elettronico e a fare quotidianamente rapporto alla locale stazione di polizia.

Nel corso del procedimento contro il proprio assistito, i legali di Assange hanno sollevato alcune questioni più che legittime per invalidare la richiesta di estradizione, tutte puntualmente respinte dalla giustizia britannica. In primo luogo, i difensori sostengono che il mandato di arresto europeo non ha validità, in quanto è stato emesso in Svezia da un pubblico ministero - Marianne Ny - e non da una “autorità giudiziaria”. Inoltre, non solo le accuse mossegli contro in Svezia non costituiscono un reato per cui è prevista l’estradizione in Gran Bretagna, ma Assange non è stato nemmeno formalmente incriminato a Stoccolma. Per questo motivo, secondo i suoi avvocati, non sarebbe possibile ricorrere al mandato di arresto europeo poiché destinato ad una persona che, una volta estradata, dovrebbe soltanto essere sottoposta ad interrogatorio.

Infine, Assange sostiene che il mandato di arresto non è proporzionato al suo caso, dal momento che fin dall’inizio ha mostrato un atteggiamento collaborativo con le autorità svedesi. Quando le accuse vennero sollevate per la prima volta, Assange si trovava infatti ancora in Svezia, dove manifestò la disponibilità ad essere interrogato sui fatti contestatigli. Il pubblico ministero incaricato, però, decise di archiviare in fretta un procedimento senza alcuna rilevanza. Solo più tardi - quando Assange lasciò la Svezia - e in seguito all’intervento di un autorevole avvocato e politico socialdemocratico svedese, il caso venne riaperto. Trasferitosi nel frattempo in Inghilterra, Assange si è sempre messo a disposizione delle autorità svedesi per un interrogatorio in videoconferenza.

Dopo la sentenza d’appello a Londra, Julian Assange ha affermato: “Non sono stato accusato formalmente di nessun crimine. Ciononostante, l’EAW è talmente restrittivo che, come hanno rilevato oggi i giudici, impedisce ai tribunali britannici persino di considerare i fatti riguardanti il mio caso”.

Dopo la sentenza d’appello a Londra, Julian Assange ha affermato: “Non sono stato accusato formalmente di nessun crimine. Ciononostante, l’EAW è talmente restrittivo che, come hanno rilevato oggi i giudici, impedisce ai tribunali britannici persino di considerare i fatti riguardanti il mio caso”.

Il mandato di arresto europeo è stato adottato dall’UE nel 2003 come una delle risposte alla cosiddetta “guerra al terrore”. Questo strumento viene oggi frequentemente abusato per estradare persone in tutta Europa senza nemmeno dare la possibilità ai giudici di valutare le accuse rivolte ai destinatari del mandato stesso.

Il complotto giudiziario contro Julian Assange fa parte di una strategia mirata a sopprimere definitivamente una delle poche voci critiche e autenticamente indipendenti del web come WikiLeaks, i cui membri si battono per rivelare ciò che sta dietro la retorica ufficiale dei governi e il carattere criminale che spesso pervade le loro decisioni e la loro condotta in ogni angolo del pianeta. Proprio a causa della sua attività, WikiLeaks è ormai da qualche tempo al centro di un vero e proprio boicottaggio che vede come protagonisti i governi delle principali potenze occidentali e le compagnie finanziarie con le quali sono legati a doppio filo.

Da qualche giorno, infatti, WikiLeaks fatica a ricevere le donazioni che gli permettono di continuare ad operare sul web a causa del blocco imposto dalle società che processano i trasferimenti di denaro, come VISA, MasterCard, PayPal e Western Union. A causa di quest’attacco “interamente politico”, WikiLeaks ha perso più del 95 per cento delle donazioni, vale a dire decine di milioni di dollari di entrate, fondamentali per finanziare le costose battaglie portate avanti in questi anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Gli organi ufficiali di stampa del regime siriano hanno annunciato martedì che il governo di Bashar al-Assad e la Lega Araba hanno raggiunto un accordo su una road map per cercare di risolvere la crisi che attraversa il paese mediorientale da oltre sette mesi. L’annuncio fa seguito all’incontro tra gli emissari di entrambe le parti, andato in scena domenica a Doha, in Qatar, per promuovere l’avvio di un qualche dialogo tra il governo e l’opposizione.

La notizia dell’accettazione da parte di Damasco del piano presentato dalla Lega Araba è stata diffusa nella serata di martedì dalla TV di stato e dall’agenzia di stampa ufficiale, SANA, secondo le quali sarebbe stato “raggiunto un accordo sul documento finale relativo alla situazione in Siria”. Mercoledì, dalla sede del Cairo, con una nota ufficiale la stessa Lega ha confermato la notizia, aggiungendo che “la commissione Araba [incaricata di verificare l’implementazione del piano] dovrà sottoporre rapporti periodici sui progressi raggiunti al consiglio ministeriale della Lega Araba”.

La proposta presentata dalla Lega Araba agli emissari di Assad prevede il ritiro delle forze di sicurezza del regime dalle località interessate dalla rivolta, la liberazione degli oppositori finiti in carcere a partire da febbraio, l’ingresso nel paese di media internazionali e osservatori della stessa Lega e l’apertura di negoziati con l’opposizione, da tenere entro due settimane al Cairo.

Quest’ultima condizione appare la più complicata, dal momento che non è chiaro con quale opposizione il governo dovrebbe intraprendere un dialogo. Le notizie provenienti dalla Siria indicano una situazione estremamente fluida ed un fronte di oppositori vario e frammentato che va dall’opposizione ufficiale compromessa con il regime ai dissidenti che vivono da tempo all’estero e hanno stabilito legami discutibili con i governi occidentali (in gran parte riuniti nel neonato Consiglio Nazionale Siriano), dai gruppi integralisti islamici ai militari che hanno abbandonato l’esercito, fino ai raggruppamenti di manifestanti nati più o meno spontaneamente in varie città del paese.

Una parte dell’opposizione, inoltre, continua a rifiutarsi categoricamente di intavolare un dialogo con il regime mentre continua la dura repressione delle proteste. Questa posizione non promette nulla di buono, soprattutto perché appare improbabile che le forze di sicurezza possano cessare le loro operazioni di fronte ad una evidente escalation di violenze messa in atto nelle ultime settimane anche da alcuni gruppi dell’opposizione.

Da parte sua, il governo di Damasco sembra avere a sua volta presentato alla Lega Araba le proprie condizioni per aprire un processo di pace. Secondo un anonimo diplomatico libanese presente al summit di Doha, citato dalla Reuters, il regime chiede che i rivoltosi depongano le armi, che i paesi arabi interrompano il finanziamento dei gruppi di opposizione e la fornitura di armi e che venga posta fine alla campagna mediatica anti-siriana. Al momento, tuttavia, non è chiaro se queste proposte abbiano trovato spazio nell’accordo.

Da parte sua, il governo di Damasco sembra avere a sua volta presentato alla Lega Araba le proprie condizioni per aprire un processo di pace. Secondo un anonimo diplomatico libanese presente al summit di Doha, citato dalla Reuters, il regime chiede che i rivoltosi depongano le armi, che i paesi arabi interrompano il finanziamento dei gruppi di opposizione e la fornitura di armi e che venga posta fine alla campagna mediatica anti-siriana. Al momento, tuttavia, non è chiaro se queste proposte abbiano trovato spazio nell’accordo.

Le reazioni della comunità internazionale all’annuncio della televisione siriana hanno ribadito le divisioni già emerse negli ultimi mesi. La Russia, la quale il mese scorso aveva posto il veto assieme alla Cina ad una risoluzione di condanna contro la Siria presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, ha espresso la speranza che la mediazione della Lega Araba possa fermare lo spargimento di sangue nel paese.

Mosca e Pechino hanno profondi legami economici e diplomatici con il regime di Assad e temono, per la Siria, un’evoluzione simile a quella libica, per questo sostengono apertamente una soluzione pacifica alla crisi. Confermando il punto di vista russo, il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, ha detto chiaramente nel corso di una conferenza stampa ad Abu Dhabi che il suo paese non permetterà un nuovo intervento della NATO in Siria.

Da Washington, invece, nonostante si dica che l’eventuale accettazione e implementazione dell’accordo da parte di Damasco sarebbe “benvenuta”, prevale lo scetticismo. A manifestarlo è stata la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, per la quale altre promesse di riforma del regime nel recente passato sono state disattese. Relativamente alla posizione americana, poi, non va dimenticato che la Casa Bianca sembra aver già puntato sulla caduta di Assad e per favorirla stanno da tempo lavorando attivamente gli alleati americani in Medio Oriente, a cominciare dall’Arabia Saudita.

Da Washington, invece, nonostante si dica che l’eventuale accettazione e implementazione dell’accordo da parte di Damasco sarebbe “benvenuta”, prevale lo scetticismo. A manifestarlo è stata la portavoce del Dipartimento di Stato, Victoria Nuland, per la quale altre promesse di riforma del regime nel recente passato sono state disattese. Relativamente alla posizione americana, poi, non va dimenticato che la Casa Bianca sembra aver già puntato sulla caduta di Assad e per favorirla stanno da tempo lavorando attivamente gli alleati americani in Medio Oriente, a cominciare dall’Arabia Saudita.

Nelle strade delle città siriane intanto si continua a morire. Gruppi di attivisti dell’opposizione hanno riferito di almeno nove persone uccise dalle forze del regime nella giornata di martedì, di cui due nella città di Hama. I militari che hanno defezionato avrebbero invece fatto due vittime tra i soldati dell’esercito ufficiale in un’imboscata, mentre un altro attivista ha rivelato alla Reuters che alcuni uomini armati sulla strada tra Hama e Homs hanno fermato un autobus uccidendo nove passeggeri, tutti appartenenti alla setta alauita del presidente Assad.

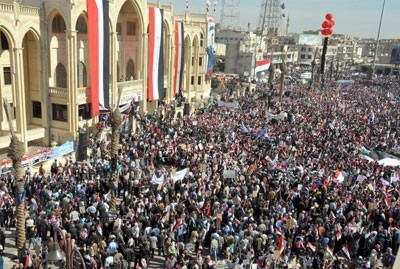

L’annuncio dell’accettazione del piano della Lega Araba arriva in ogni caso in un momento in cui il regime sembra aver ritrovato una certa confidenza nelle proprie possibilità di soffocare definitivamente la rivolta. Tra i segnali che vanno in questa direzione ci sono innanzitutto le manifestazioni oceaniche pro-Assad andate in scena nelle ultime settimane, dapprima nelle due principali città siriane (Damasco e Aleppo) e proprio l’altro giorno, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa SANA, a Raqqa e Salamiyah, rispettivamente nella Siria settentrionale e occidentale.

Lo stesso Assad, infine, ha recentemente rotto il silenzio, rilasciando due insolite interviste alla stampa internazionale - una al britannico Daily Telegraph e l’altra alla televisione di stato russa - per avvertire del caos che seguirebbe alla sua caduta o a un intervento occidentale. Lo stesso reporter del Telegraph che ha intervistato Assad, Andrew Gilligan, sia pure scortato dalle forze di sicurezza, ha addirittura avuto accesso alla città di Homs, uno dei centri della protesta in Siria, caduta brevemente nelle mani dei rivoltosi. Da Homs, Gilligan ha descritto una città pacificata, nonostante rimangano i malumori tra la popolazione e una piccola sacca di resistenza contro le forze del regime.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La vittoria portata a casa a Parigi con il riconoscimento della condizione di Stato membro alla Palestina sta provocando reazioni pesanti, in Israele come all’estero. Va segnalata a questo proposito la presa di posizione del Canada, che per bocca del suo ministro degli Esteri John Baird, ha espresso “profonda insoddisfazione per la decisione dell’UNESCO”. Montreal, pur confermando il suo contributo annuo (10 milioni di dollari americani) al fondo dell’Agenzia, ha fatto sapere che non interverrà per compensare i fondi che verranno a mancare dagli USA. Infantile, scomposta e indiscriminata, invece, la reazione di Israele: martedì il governo Netanyahu ha confermato la prossima costruzione di 1.650 unità abitative israeliane a Gerusalemme Est e di altre 350 negli insediamenti di Ma’aleh Adumim (a 7 chilometri da Gerusalemme) ed Efrati, che violano la Convenzione di Ginevra.

In un momento storico contraddistinto dal rifiuto israeliano allo stop a nuove occupazioni (precondizione palestinese ad una possibile nuova stagione di negoziati di pace) Israele decide di rilanciare. Se vi fosse qualche dubbio su quanto miope, sciocca e controproducente possa essere la politica israeliana, a fugarli basta il commento che un importante membro del governo israeliano ha consegnato questa mattina alla Associated Press (sotto condizione di anonimità): “Queste misure erano già state concordate come ‘punizione’ per il voto all’UNESCO”. Una logica, quella delle “punizioni collettive”, purtroppo ricorrente nell’agenda politica e militare israeliana, che cionondimeno non manca di stupire e indignare. Un funzionario israeliano, sentito da Time, ha aggiunto che la misura ritorsiva è stata causata anche dal rifiuto palestinese di condannare il lancio di missili da Gaza iniziato lo scorso fine settimana, e attualmente sospeso grazie ad una fragile tregua negoziata tramite l’intermediazione egiziana.

Ma non è tutto: l’insistenza palestinese a trovare una soluzione alla sua tragedia con o senza l’intermediazione americana, verrà punita nel portafoglio oltre che nella dignità. Il governo israeliano ha infatti deciso, come misura di rinforzo, di congelare fino a nuovo ordine il trasferimento di fondi all’Autorità Palestinese. Ogni mese, infatti, Israele gira alla A.N.P. decine di milioni di dollari di dazi doganali prelevati sulle merci che, destinate ai Territori, devono transitare per i porti di Israele. Si tratta di una parte consistente del budget dell’Autorità, che da oggi non potrà contarci, affinché abbia tempo e modo di riflettere su chi comanda… a casa sua.

Continuare a rubare la terra ai Palestinesi in barba ad ogni legge internazionale e trattenere il loro denaro non sono una reazione sufficientemente muscolare, a quanto sembra: Netanyahu ha infatti promesso che nuove misure potrebbero seguire a valle di un prossimo incontro del cosiddetto “Forum degli otto”, che accorpa i ministri più importanti del governo. Allo studio, sempre secondo Associated Press, potrebbe esserci la revoca dei pass attualmente garantiti ai rappresentanti politici palestinesi, che consentono loro spostamenti da e verso Israele relativamente agevoli.

Nel frattempo tutti gli IP palestinesi sono stati presi di mira da un grave attacco informatico che per diverse ore ha costretto le banche allo stop, reso impossibile l’uso delle linee telefoniche e l’accesso ai siti internet stranieri. Secondo la ricostruzione del ministro delle telecomunicazioni palestinese, Mashur Abu Daqq, si tratterebbe di un attacco con obiettivi precisi, condotto su vasta scala attraverso una miriade di falsi server mirror disseminati in ben venti Paesi. Secondo Abu Daqq, che vuole chiedere un’inchiesta internazionale in sede ONU per investigare l’accaduto, le modalità dell’attacco e la sua intensità fanno pensare che non si tratti di un atto casuale e che a dirigerlo vi sia uno Stato. Anche se non vi sono prove, si sospetta che si tratti di una possibile azione di disturbo condotta da Israele come forma di ulteriore ritorsione.

La politica di Israele sembra comunque confinata ad una disperata aggressività: mentre un milione di israeliani sono sottoposti alla grottesca lotteria che può far diventare qualcuno di loro vittima degli attacchi casuali lanciati dal Jihad Islamico, che Hamas non può o non riesce a tenere sotto controllo, il governo continua nel suo gioco al rilancio verso un altro fronte: quello dell’Iran. Tel Aviv è infatti attualmente impegnata in un rally politico finalizzato ad approvare un “attacco preventivo” contro la repubblica islamica; gli occhi di tutti gli osservatori sono infatti puntati al rapporto della AIEA, che verrà pubblicato il prossimo 8 novembre e che potrebbe fornire al governo Netanyahu un pretesto per colpire.

La politica di Israele sembra comunque confinata ad una disperata aggressività: mentre un milione di israeliani sono sottoposti alla grottesca lotteria che può far diventare qualcuno di loro vittima degli attacchi casuali lanciati dal Jihad Islamico, che Hamas non può o non riesce a tenere sotto controllo, il governo continua nel suo gioco al rilancio verso un altro fronte: quello dell’Iran. Tel Aviv è infatti attualmente impegnata in un rally politico finalizzato ad approvare un “attacco preventivo” contro la repubblica islamica; gli occhi di tutti gli osservatori sono infatti puntati al rapporto della AIEA, che verrà pubblicato il prossimo 8 novembre e che potrebbe fornire al governo Netanyahu un pretesto per colpire.

Fortunatamente, sembra che il gruppo dei non interventisti conservi ancora un piccolo margine di vantaggio sui “falchi”. Ironicamente, i giornali israeliani sono pieni di dichiarazioni dei capi delle intelligence israeliane, Benny Gantz, Tamir Pardo ed Aviv Kochavi, i quali non fanno mistero della loro forte contrarietà ad una simile azione, che, secondo l’ex ministro della difesa Benjamin Ben-Eliezer darebbe vita ad uno scenario “di orrore”.

Ciò non ha impedito ad un alto ufficiale di comunicare in via anonima alla stampa americana l’esito favorevole del test di un nuovo sistema di propulsione missilistico, compatibile con l’ipotesi della preparazione di un attacco militare contro l’Iran. Ma non sembra proprio che il governo israeliano riuscirà a garantire la sicurezza dei suoi cittadini fintanto che continuerà a mostrare i muscoli provocando i suoi vicini in modo tale che nemmeno il suo alleato americano riesce ormai a giustificare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Solo pochi giorni dopo l’approvazione definitiva del nuovo piano europeo contro la crisi, che sembrava aver finalmente rassicurato i mercati, il primo ministro greco George Papandreou ha annunciato di voler sottoporre a referendum l’intero piano di aiuti alla Grecia, rimettendo in discussione tutte le ultime decisioni dei leader dell’Eurozona e facendo così tremare le Borse. La posta in gioco è alta e in Europa si è già scatenato il panico: un “Sì” al referendum andrebbe certo a indebolire la crescente opposizione interna al programma di austerità del Governo greco, alleggerendo la difficile posizione di Papandreou, ma un “No” potrebbe spingere Atene fuori dall'Eurozona, con conseguenze drastiche a livello continentale.

Incomprensibile e inaspettato, l’annuncio di Papandreou ha spiazzato mercati, economisti e leader politici di tutta Europa. Il referendum mette a rischio l’intero piano di aiuti della Troika (formata dai funzionari di Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea), che aveva di recente stanziato per la Grecia la seconda tranche di aiuti per 130 miliardi di euro, ma non solo. A essere messa in discussione è l’intera risoluzione anti-crisi dell’Eurozona, elaborata in mesi di vertici e svariate situazioni di emergenza.

L'eventuale bocciatura “aumenterebbe il rischio di un default disordinato e forzato" e di "una potenziale uscita della Grecia dall'euro", hanno commentato dall’agenzia di rating Fitch. Per alcuni analisti, quello della Grecia è un suicidio vero e proprio; qualcuno teme la bancarotta del Paese. Tutte possibilità che non passerebbero inosservate nel Vecchio continente.

Unica cosa sicura, l’esito negativo del referendum chiuderebbe alla Grecia qualsiasi altro tipo di aiuto da parte dell’Europa. Il presidente della Commissione Europea, Jose Manuel Barroso, e il presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy, da parte loro, hanno già fatto sapere che terranno conto dell'intenzione del primo Ministro greco durante l'ultimo vertice dei leader europei. Comunque vada, l’intenzione di Papandreou rischia di avere severe implicazioni per la stabilità finanziaria dell'Eurozona.

Papandreou, da parte sua, ha presentato il referendum come “un passo democratico e patriottico“, una sorta di dovere nei confronti del proprio popolo, e certo gli si può dare torto solo con estrema difficoltà. Il piano di austerity approvato da Atene negli ultimi mesi, condizione necessaria per ottenere gli aiuti dall’Europa, chiede ai propri cittadini sacrifici pressoché insostenibili. Oltre al licenziamento del 20% dei dipendenti pubblici, la manovra da 78 miliardi di euro prevede l’introduzione di nuove tasse, così come la vendita della maggior parte dei beni statali e la chiusura di numerose agenzie governative. Misure che rischiano di mettere in ginocchio lo Stato e la dignità del suo popolo.

Papandreou, da parte sua, ha presentato il referendum come “un passo democratico e patriottico“, una sorta di dovere nei confronti del proprio popolo, e certo gli si può dare torto solo con estrema difficoltà. Il piano di austerity approvato da Atene negli ultimi mesi, condizione necessaria per ottenere gli aiuti dall’Europa, chiede ai propri cittadini sacrifici pressoché insostenibili. Oltre al licenziamento del 20% dei dipendenti pubblici, la manovra da 78 miliardi di euro prevede l’introduzione di nuove tasse, così come la vendita della maggior parte dei beni statali e la chiusura di numerose agenzie governative. Misure che rischiano di mettere in ginocchio lo Stato e la dignità del suo popolo.

Senza dimenticare i dubbi che accompagnano fin dall’inizio il piano richiesto dall’Eurozona e accordato dal Parlamento greco: per molti economisti i tagli andrebbero a frenare ulteriormente la crescita dell’economia greca - per la quale nel 2011 è previsto un calo del 4% - e la loro utilità finale è assolutamente discutibile. Come in una spirale diabolica: risparmio significa meno investimenti e l’economia affonda. Nel frattempo la disoccupazione e le spese sociali continuano a crescere, ma di miglioramenti concreti non se ne vedono: per Papandreou diventa sempre più difficile giustificare la propria scelta pro- Europa.

E i cittadini greci, da parte loro, hanno già espresso chiaramente un’opinione a proposito, in svariate occasioni: da mesi ormai sono in centinaia di migliaia a scendere in piazza regolarmente per esprimere il loro esplicito “No”, anche in maniera violenta. C’è poco da fraintendere. Forse è proprio questo il significato del referendum voluto da Papandreou a due giorni dal G20 di Cannes: la Grecia è arrivata al limite della sopportazione e il primo ministro non può far altro che prenderne atto, chiedendo al proprio popolo una legittimazione. In barba all’Europa e a tutti i suoi vertici.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il ritiro delle truppe americane dall’Iraq entro la fine dell’anno dovrebbe preannunciare, secondo le parole del presidente Obama, un disimpegno di Washington in Medio Oriente e un futuro di pace nella regione. Gli obiettivi strategici degli USA, tuttavia, non prevedono per il futuro nessun abbandono di quest’area cruciale del globo né, tantomeno, una riduzione del rischio di nuovi e sanguinosi conflitti.

L’annuncio di Barack Obama del completo ritiro dei militari americani dal paese mediorientale invaso nel 2003 entro la fine dell’anno è giunta il 21 ottobre scorso ed è stata propagandata come il mantenimento della promessa elettorale di porre fine ad una guerra profondamente impopolare. La retorica del presidente nasconde però a malapena una realtà ben diversa.

Innanzitutto, la fine dell’occupazione dell’Iraq era già stata negoziata nel 2008 da George W. Bush con il governo di Baghdad e, soprattutto, l’amministrazione democratica ha cercato disperatamente di convincere il premier Maliki a mantenere nel paese oltre il 31 dicembre prossimo un contingente americano fino a venti mila soldati, sotto forma di addestratori e consiglieri militari. I tentativi americani sono cessati solo quando è stata accertata l’impossibilità di raccogliere il consenso necessario nel Parlamento iracheno per una decisione che avrebbe perpetuato la presenza di un contingente militare che in quasi nove anni di occupazione ha causato oltre un milione di morti e la totale devastazione del paese.

Nonostante il fallimento degli Stati Uniti nel modificare il cosiddetto “Status of Forces Agreement” (SOFA) con Baghdad, Washington non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Iraq. A più di cinque mila contractor privati (mercenari) che invaderanno il paese sotto il controllo del Dipartimento di Stato si devono aggiungere infatti circa 16 mila civili alle dipendenze del governo americano, molti dei quali impiegati nell’ambasciata USA della capitale, la più grande del pianeta.

L’assistenza americana alle forze armate locali sarà estesa poi con ogni probabilità anche allo spazio aereo, come ha fatto intuire il capo di stato maggiore iracheno, generale Babaker Zebari, secondo il quale il suo paese non sarà in grado di difenderlo fino al 2020 o 2024 “senza l’aiuto dei partner internazionali”.

L’assistenza americana alle forze armate locali sarà estesa poi con ogni probabilità anche allo spazio aereo, come ha fatto intuire il capo di stato maggiore iracheno, generale Babaker Zebari, secondo il quale il suo paese non sarà in grado di difenderlo fino al 2020 o 2024 “senza l’aiuto dei partner internazionali”.

In ogni caso, il relativo disimpegno dall’Iraq sarà bilanciato da una rinnovata presenza militare americana in altri paesi alleati del Golfo Persico, come ha messo in luce un articolo pubblicato domenica scorsa dal New York Times. Citando diplomatici e alti ufficiali militari, il quotidiano newyorchese rivela come l’amministrazione Obama sta appunto valutando la possibilità di inviare nuove truppe in paesi come il Kuwait e navi da guerra nelle acque internazionali della regione. Il tutto con lo scopo primario di aumentare le pressioni sull’Iran e stabilire basi d’appoggio per un’eventuale aggressione militare.

Contro Teheran, d’altra parte, le provocazioni di Washington sono nuovamente aumentate nell’ultimo periodo, a cominciare dall’assurda accusa di aver complottato l’assassinio dell’ambasciatore saudita negli Stati Uniti ingaggiando sicari legati ai cartelli messicani del narcotraffico. Quest’ultima accusa ha permesso agli USA e ai loro alleati di alzare i toni nei confronti della Repubblica Islamica e di cercare di raccogliere consensi per imporre ulteriori sanzioni, a cominciare da un embargo economico che dovrebbe colpire la Banca Centrale iraniana, iniziativa che equivarrebbe ad un atto di guerra.

L’obiettivo Iran è nel mirino anche tramite le pressioni in corso sulla Siria, principale alleato di Teheran. Un eventuale intervento occidentale per risolvere la crisi siriana trascinerebbe infatti l’Iran in un conflitto regionale dalle conseguenze disastrose. A ricordarlo è stato lo stesso presidente Bashar al-Assad in una rarissima intervista rilasciata al britannico Daily Telegraph e pubblicata domenica scorsa. Per il presidente, un’azione della NATO o di altri paesi occidentali in Siria provocherebbe un vero e proprio terremoto nella regione e scatenerebbe “decine di Afghanistan”.

Per il New York Times, come già anticipato, l’amministrazione Obama, “con un occhio all’Iran”, sta cercando di espandere i legami militari esistenti con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) - Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi, Kuwait, Oman e Qatar - promuovendo una nuova struttura difensiva per il Golfo Persico che dovrebbe integrare pattuglie aeree e navali, ma anche la difesa missilistica. In altre parole, Washington intende stabilire un’alleanza militare più stretta con le dittature e i regimi reazionari del Golfo in funzione anti-iraniana e per reprimere ulteriormente qualsiasi rigurgito rivoluzionario nel mondo arabo che minacci gli equilibri esistenti.

Per il New York Times, come già anticipato, l’amministrazione Obama, “con un occhio all’Iran”, sta cercando di espandere i legami militari esistenti con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) - Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi, Kuwait, Oman e Qatar - promuovendo una nuova struttura difensiva per il Golfo Persico che dovrebbe integrare pattuglie aeree e navali, ma anche la difesa missilistica. In altre parole, Washington intende stabilire un’alleanza militare più stretta con le dittature e i regimi reazionari del Golfo in funzione anti-iraniana e per reprimere ulteriormente qualsiasi rigurgito rivoluzionario nel mondo arabo che minacci gli equilibri esistenti.

Alcuni dei negoziati per una più intensa partnership militare sarebbero già in stato avanzato, secondo il New York Times, come quello con il Kuwait. Nell’emirato è stazionato almeno un battaglione americano fin dalla prima Guerra del Golfo, nel 1991, ed è localizzato anche un “enorme arsenale” di armamenti a disposizione delle truppe americane aggiuntive che dall’Iraq si sposteranno oltre il confine meridionale.

La strategia americana in Medio Oriente è stata esposta in maniera chiara dal Segretario di Stato, Hillary Clinton, nel corso del suo recente tour asiatico. Durante una sosta in Tajikistan, la ex first lady ha avvertito che gli USA continueranno ad avere “una robusta e continua presenza nella regione, a riprova del nostro impegno in Iraq e per il futuro della regione stessa, che dovrebbe essere libera da interferenze esterne e continuare il proprio percorso verso la democrazia”. Come possano essere raggiunte per i paesi mediorientali la libertà da interferenze esterne, a fronte di una prolungata presenza americana, e la democrazia, con gli USA che sostengono apertamente dittature come Arabia Saudita e Bahrain, per la Clinton il problema non si pone.

La ribadita difesa degli interessi statunitensi nella regione riflette anche la necessità da parte dell’amministrazione Obama in tempi di campagna elettorale di rispondere alle critiche sollevate in patria da molti esponenti del Partito Repubblicano per aver abbandonato l’Iraq senza aver raggiunto gli obiettivi strategici che avevano portato alla guerra.

Con l’intensificarsi dello scontro sociale negli Stati Uniti, infine, l’innalzamento delle tensioni in Medio Oriente e la prospettiva di nuovi conflitti rappresenta anche un metodo consolidato per distogliere l’attenzione dai problemi interni e unire il paese attorno all’ennesima impresa “umanitaria” o “democratica” d’oltreoceano.