- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha iniziato lunedì una tre giorni di udienze per esaminare la costituzionalità di una parte fondamentale della riforma sanitaria firmata dal presidente Obama nel marzo 2010. L’insolito spazio dedicato dal più alto tribunale americano ad un caso portato alla propria attenzione testimonia dell’importanza di una decisione che inciderà pesantemente sul futuro del provvedimento di ampio respiro faticosamente approvato dall’allora maggioranza democratica al Congresso.

A ben vedere, tuttavia, l’intero dibattito sembra riflettere più che altro le posizioni contrastanti all’interno delle varie sezioni della classe dirigente d’oltreoceano su una riforma che, in ogni caso, porterà ben pochi reali benefici per la maggioranza della popolazione.

Il tribunale costituzionale statunitense ha riservato ben sei ore, suddivise in tre giorni, per ascoltare i pareri delle parti in causa in un’aula affollata di spettatori. A questi si sono poi aggiunti numerosi manifestanti a favore e contro la riforma, accampati da giorni fuori dall’edificio che ospita la Corte a Washington.

Nei mesi scorsi, contro il cosiddetto Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), svariati tribunali federali avevano assistito all’apertura di una serie di procedimenti legali, tra cui quelli presentati da 26 stati americani e da alcune organizzazioni imprenditoriali. Le varie corti distrettuali e d’appello interpellate avevano emesso verdetti contrastanti sulla riforma sanitaria di Obama, finendo per rimettere l’intera questione della sua costituzionalità nelle mani dei nove giudici della Corte Suprema.

Il nodo cruciale del dibattimento risulta essere la legittimità dell’obbligo imposto dal governo federale a tutti gli americani, ad esclusione di coloro che vivono di fatto in condizioni di povertà, di ottenere un’assicurazione sanitaria, pena il pagamento di una sanzione che può arrivare fino al 2% del reddito.

Il nodo cruciale del dibattimento risulta essere la legittimità dell’obbligo imposto dal governo federale a tutti gli americani, ad esclusione di coloro che vivono di fatto in condizioni di povertà, di ottenere un’assicurazione sanitaria, pena il pagamento di una sanzione che può arrivare fino al 2% del reddito.

Nella giornata di lunedì, la prima udienza è stata però dedicata ad un aspetto preliminare, cioè se la Corte Suprema abbia la facoltà di esprimersi sulla questione centrale della riforma prima che essa sia stata implementata. Secondo una norma del 1867 (Anti-Injunction Act), infatti, contro le leggi che riguardano una tassa - in questo caso la sanzione prevista per coloro che non avranno una polizza - non possono essere valutati ricorsi prima che qualche cittadino abbia effettivamente iniziato a pagare la tassa stessa. Per la causa in discussione, tale data sarebbe non prima dell’aprile 2015, cioè un anno dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Alla legge del XIX secolo aveva fatto riferimento una sentenza dello scorso anno della Corte d’Appello di Richmond, in Virginia, secondo la quale non era appunto possibile deliberare sulla questione prima del 2015. L’amministrazione Obama aveva inizialmente puntato su quest’ultimo parere per evitare che la causa potesse finire da subito all’attenzione della Corte Suprema, ma ha poi desistito chiedendo anch’essa un verdetto immediato. Con tutte e due le parti d’accordo sull’invalidità della legge del 1867 riguardo al caso specifico, è altamente probabile che i giudici della Corte Suprema emetteranno una sentenza a breve.

Sia ieri che oggi, all’ordine del giorno è invece il cuore stesso della questione, il cosiddetto “individual mandate”, difeso per la Casa Bianca dal procuratore (“Solicitor General”) Donald B. Verrilli jr. Per l’amministrazione Obama, l’obbligo imposto agli americani di ottenere un’assicurazione sanitaria rientra tra le facoltà del governo stabilite dalle leggi che regolano il commercio interstatale.

Secondo questa interpretazione, il mancato ottenimento della copertura inciderebbe pesantemente sull’intero sistema, il quale, dal momento che proibirà alle compagnie di rifiutare l’assicurazione a pazienti con malattie pregresse, si regge precisamente sul pagamento delle polizze da parte della maggior parte della popolazione.

Nel valutare la costituzionalità dell’obbligo individuale, la Corte Suprema potrebbe anche decidere l’eventuale legittimità dell’intera riforma. Oltre a questo punto, la Corte ha accettato di esprimersi su un’altra misura prevista dalla legge Obama, quella dell’autorità del governo federale di ampliare il numero di americani coperti dal programma pubblico di assistenza Medicaid, previsto per i redditi più bassi.

La sentenza definitiva verrà emessa nel mese di giugno, inserendosi nel pieno della campagna elettorale per la Casa Bianca. A giudicare dalle perplessità rivelate dalle domande poste martedì dai componenti della Corte Suprema al procuratore Verrilli, i sostenitori della riforma dovranno assicurarsi il voto di almeno uno dei quattro giudici dell’ala conservatrice (Samuel Alito, Antonin Scalia, Anthony Kennedy e il presidente John Roberts). I quattro moderati (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan) si schiereranno invece quasi sicuramente a favore del mandato individuale, mentre l’altro giudice conservatore, Clarence Thomas, dovrebbe esprimere parere contrario.

La sentenza definitiva verrà emessa nel mese di giugno, inserendosi nel pieno della campagna elettorale per la Casa Bianca. A giudicare dalle perplessità rivelate dalle domande poste martedì dai componenti della Corte Suprema al procuratore Verrilli, i sostenitori della riforma dovranno assicurarsi il voto di almeno uno dei quattro giudici dell’ala conservatrice (Samuel Alito, Antonin Scalia, Anthony Kennedy e il presidente John Roberts). I quattro moderati (Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan) si schiereranno invece quasi sicuramente a favore del mandato individuale, mentre l’altro giudice conservatore, Clarence Thomas, dovrebbe esprimere parere contrario.

Come già ricordato, la riforma voluta dal presidente democratico prevede che tutti gli americani attualmente senza copertura sanitaria, per non incorrere in una sanzione, debbano stipulare una polizza entro il 2014, tramite il proprio datore di lavoro, un programma pubblico o con l’acquisto individuale in un mercato delle assicurazioni (“exchange”), creato appositamente dai singoli stati. Parallelamente, le aziende con più di 50 addetti dovranno offrire loro una copertura sanitaria oppure pagare una sanzione minima, pari a 2.000 dollari per ogni dipendente.

Proprio quest’ultimo punto rappresenta uno degli aspetti più negativi della riforma. Come ha messo in luce recentemente uno studio dell’Ufficio per il Budget del Congresso, entro la fine di questo decennio fino a 20 milioni di americani potrebbero perdere la copertura assicurativa attualmente garantita dai datori di lavoro, ovviamente incentivati a pagare una sanzione insignificante piuttosto che accollarsi costosi piani di assistenza sanitaria. Coloro che resteranno privi della copertura in questo modo saranno costretti ad acquistare di tasca propria una polizza sul mercato regolato dagli stati (“exchange”), con ogni probabilità costituito da piani decisamente meno vantaggiosi.

Più in generale, nonostante la riforma di Obama sia stata presentata come una conquista fondamentale per gli americani senza una copertura sanitaria, in realtà essa rappresenta pressoché esclusivamente un regalo alle compagnie assicurative private. Queste ultime hanno infatti abbandonato la loro ferma opposizione alla nuova legge nel momento in cui l’amministrazione Obama aveva rinunciato ad ogni tentativo di introdurre un piano pubblico nel sistema sanitario degli Stati Uniti. Grazie al provvedimento finale, così, queste compagnie si sono ritrovate con decine di milioni di nuovi potenziali clienti, obbligati per legge ad acquistare una polizza assicurativa.

Più in generale, nonostante la riforma di Obama sia stata presentata come una conquista fondamentale per gli americani senza una copertura sanitaria, in realtà essa rappresenta pressoché esclusivamente un regalo alle compagnie assicurative private. Queste ultime hanno infatti abbandonato la loro ferma opposizione alla nuova legge nel momento in cui l’amministrazione Obama aveva rinunciato ad ogni tentativo di introdurre un piano pubblico nel sistema sanitario degli Stati Uniti. Grazie al provvedimento finale, così, queste compagnie si sono ritrovate con decine di milioni di nuovi potenziali clienti, obbligati per legge ad acquistare una polizza assicurativa.

Anche se la riforma si basa dunque quasi del tutto sul settore privato, il Partito Repubblicano e gli ambienti di estrema destra hanno criticato duramente da subito il provvedimento e, in particolare, l’obbligo individuale di ottenere un’assicurazione, definito, contro ogni logica ed evidenza, il primo passo verso un sistema sanitario di stampo “socialista”.

Lo stesso Obama, anzi, aveva fin dall’inizio messo in chiaro che lo scopo della riforma non era la creazione di un sistema universale nel quale l’accesso a cure sanitarie adeguate veniva considerato un diritto fondamentale. Al contrario, gli obiettivi principali sono sempre stati la riduzione dei costi per il governo federale e l’aumento dei profitti per le compagnie private, con il conseguente deterioramento dei servizi offerti.

Con queste premesse, qualsiasi decisione prenderanno i nove giudici della Corte Suprema di qui a tre mesi servirà solo ad alterare gli equilibri nello scontro tra i due principali partiti americani e i grandi interessi economici e finanziari a cui essi fanno riferimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

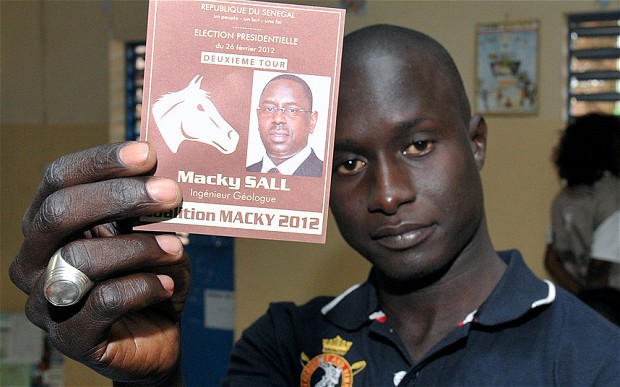

Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Senegal ha sancito domenica la definitiva sconfitta dell’85enne Abdoulaye Wade. Il presidente uscente, in carica dal 2000, era alla ricerca di un terzo mandato alla guida del paese dell’Africa occidentale nonostante le proteste dell’opposizione e di decine di migliaia di manifestanti che erano scesi nelle piazze lo scorso mese di febbraio alla vigilia del primo turno.

Ancora prima della diffusione dei dati definitivi, lo stesso Wade nella serata di domenica ha riconosciuto la propria sconfitta e la vittoria del rivale, il suo ex primo ministro Macky Sall. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale senegalese, Wade si sarebbe anche congratulato di persona con il neo-presidente.

Alla notizia del sospirato cambio alla guida del paese, migliaia di persone nella capitale, Dakar, si sono precipitate nelle strade per festeggiare. L’epilogo del voto in Senegal sembra chiudere così un periodo caratterizzato da insolite tensioni in questo paese che nella sua storia post-coloniale non ha mai conosciuto un solo colpo di stato.

Ampiamente disprezzato nel paese, il presidente Wade lo scorso dicembre aveva annunciato a sorpresa l’intenzione di correre per un terzo incarico dopo la promessa fatta nel 2007 di dare l’addio alla politica attiva nel 2012. La promessa faceva seguito ad una modifica costituzionale che imponeva un limite di due mandati per la carica più alta del Senegal. Secondo Wade, tuttavia, essa non doveva applicarsi al suo caso perché introdotta dopo l’inizio della sua presidenza. A sancire la legalità della nuova candidatura di Wade era stata a gennaio una sentenza della Corte Costituzionale, in seguito alla quale erano scoppiati scontri in alcune città del paese tra manifestanti e forze di sicurezza, con un bilancio finale di almeno sei morti.

La modifica alla Costituzione più importante per la permanenza al potere dell’anziano leader era invece naufragata nell’estate del 2011. In quell’occasione, Wade aveva cercato di abolire il ballottaggio nelle elezioni presidenziali nel caso un candidato avesse raccolto almeno il 25% dei consensi al primo turno. Con un livello di popolarità crollato da tempo nel paese, il presidente era ben consapevole che un’opposizione compatta al secondo turno avrebbe potuto sconfiggerlo.

La modifica alla Costituzione più importante per la permanenza al potere dell’anziano leader era invece naufragata nell’estate del 2011. In quell’occasione, Wade aveva cercato di abolire il ballottaggio nelle elezioni presidenziali nel caso un candidato avesse raccolto almeno il 25% dei consensi al primo turno. Con un livello di popolarità crollato da tempo nel paese, il presidente era ben consapevole che un’opposizione compatta al secondo turno avrebbe potuto sconfiggerlo.

Ciò è precisamente quello che è accaduto domenica. Dopo che Wade aveva ottenuto il 34,8% dei voti al primo turno, contro il 26,6% di Sall, attorno a quest’ultimo si sono coalizzati praticamente tutti i candidati sconfitti, determinando l’inevitabile sconfitta del presidente in carica.

Se i risultati finali non saranno resi noti ancora per qualche giorno, alcuni dati parziali testimoniano il sentimento diffuso in tutto il Senegal verso Wade. Sall, ad esempio, avrebbe addirittura ottenuto oltre il triplo dei voti del presidente nello stesso collegio elettorale di quest’ultimo a Dakar. Alcuni brogli segnalati dagli osservatori internazionali, inoltre, non hanno influito in maniera decisiva sull’esito del voto.

A segnare la sorte di Wade era stato anche il voltafaccia nei suoi confronti dei governi francese e americano, i due principali sponsor di Dakar. La sua inclinazione a lanciare progetti grandiosi in un paese dove la grande maggioranza della popolazione vive in condizioni di povertà rischiava infatti di scatenare una rivolta nel paese che avrebbe potuto mettere in discussione le stesse “riforme” neoliberiste dettate dall’estero e che hanno beneficiato solo una ristretta élite di potere.

Il presidente francese Sarkozy, dopo aver chiesto a Wade nei mesi precedenti di farsi da parte, è stato uno dei primi a congratularsi con Macky Sall, già considerato garanzia di continuità per gli interessi francesi. Lo stesso programma elettorale del presidente eletto, infatti, si basa in gran parte sulla critica dello stile di governo di Wade, così da ridurre le ingenti spese destinate alle opere faraoniche intraprese in questi anni.

Il presidente francese Sarkozy, dopo aver chiesto a Wade nei mesi precedenti di farsi da parte, è stato uno dei primi a congratularsi con Macky Sall, già considerato garanzia di continuità per gli interessi francesi. Lo stesso programma elettorale del presidente eletto, infatti, si basa in gran parte sulla critica dello stile di governo di Wade, così da ridurre le ingenti spese destinate alle opere faraoniche intraprese in questi anni.

Le promesse di Sall comprendono tra l’altro, oltre al rispetto del limite dei due mandati alla guida del paese, un generico piano per migliorare le condizioni di vita dei senegalesi, il rilancio del settore agricolo e l’adozione di modalità di governo più “sobrie ed efficienti”.

Per quanto riguarda l’apertura del paese al capitale straniero, la rotta seguita da Wade verrà perseguita invariabilmente anche dal suo successore. Il nuovo presidente senegalese, d’altra parte, è stato a lungo membro del partito di Wade (Partito Democratico del Senegal, PDS), per il quale ha guidato il governo dall’aprile 2004 al giugno del 2007. Sall è stato anche presidente dell’Assemblea Nazionale, una carica che ha perso nel novembre 2008 dopo uno scontro con lo stesso Wade proprio attorno alla gestione di un grandioso progetto per una conferenza islamica nella capitale. In seguito alla rottura con Wade, Sall è passato all’opposizione e ha fondato un proprio partito, l’Alleanza per la Repubblica.

Come durante le proteste del mese scorso, anche alla vigilia del ballottaggio di domenica qualsiasi prospettiva di cambiamento per la maggioranza della popolazione senegalese è rimasta fuori dal dibattito politico. A monopolizzare l’attenzione sono state così le tendenze autoritarie e gli eccessi di Wade, sfruttati dall’opposizione per rimuovere un presidente sempre più impopolare e poter proseguire le stesse politiche economiche richieste dall’estero. Il tutto, per evitare il contagio della rivolta in tempi di Primavera Araba, nel rispetto delle formalità democratiche previste dalla Costituzione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Sabato 24 marzo ricorreva il 32° anniversario del martirio di Monsignor Oscar Omero. A celebrarlo nella chiesa del Santo Rosario è stato il vescovo ausiliare di San Salvador, Gregorio Rosa Chavez, e messe in ricordo sono state celebrate in numerose altre chiese sparse per il mondo, tutte quelle in cui Romero è già santo nonostante la mancanza di una canonizzazione ufficiale. Ancora oggi El Salvador è un paese ferito dalle conseguenze disastrose della lunga guerra civile e dalle cruente repressioni contro cui Romero si scagliò senza esitare un momento.

Messo alla periferia del potere ed esiliato dalla stessa Chiesa di Roma, la celebrazione della sua memoria rappresenta con urgenza il bisogno che il cattolicesimo ha, per rinnovarsi, di porre al centro l’opera missionaria e la vocazione di una nuova evangelizzazione. A 50 anni dal Concilio Vaticano II il ritardo su questo aspetto - o meglio lo scollamento tra le gerarchie di Roma e le chiese - è rimasto purtroppo inalterato e la scomodità di figure come quella di un vescovo conservatore divenuto difensore del popolo è ancora palpabile nei corridoi di Piazza San Pietro.

A dimostrarlo la strada tortuosa, avvelenata di ostacoli e resistenze, che finora ha impedito a Romero di essere anche solo beato. Il record di Wojtyla vanta 456 santi e 1288 beati, ma non annovera il martire di El Salvador immolato sull’altare con il corpo eucaristico tra le mani. Gli fu preferito il vescovo di tutta altra linea: Lacalle, fondatore dell’Opus dei. Difficile trovare nella storia della Chiesa, a parte i primi martiri, icona più simbolica e più vicina al sacrificio di Cristo di quella dell’assassinio di Monsignor Romero. Un martirio che la Chiesa di Roma pare non aver colto.

Il processo di canonizzazione di Romero inizia nel ’96 e le posizioni del vescovado salvadoregno e della Curia romana rimangono distanti. Le riserve sembrano stare tutte non tanto sulle opere di dottrina del Monsignore del popolo, quanto su alcune omelie troppo impegnate sulla denuncia della repressione sanguinaria dei militari a danno dei civili e non solo dei guerriglieri dell'FMLN. Il sospetto di sotterranei sabotaggi è confermato da questa lentezza di esame e dall’inserimento in extremis del nome di Romero tra i testimoni della fede ricordati nell’anno giubilare. Un incidente diplomatico evitato per un soffio.

Monsignor Arnulfo Romero era un Vescovo conservatore, ma la brutale repressione dell’esercito salvadoregno addestrato, finanziato e diretto dagli Usa e la ferocia degli squadroni della morte, guidati dal Maggiore Roberto D’Abuisson (mandante dell’assassinio di Romero) lo spinsero sempre più verso un’opera di mediazione prima e di presa di posizione netta poi contro gli eccidi e la repressione forsennata dei campesinos perpetrati in nome della “lotta al comunismo”. E non fu l’unico religioso a cadere sotto i colpi degli squadroni della morte: sei suore statunitensi, insieme al Rettore dell’Università, il gesuita Ignacio Ellacurria, furono brutalmente assassinati perché sospettati di “collaborazione con la guerriglia”.

E’ proprio sull’altare della Basilica di San Salvador che Romero viene ucciso da un cecchino agli ordini di D’Abuisson. Viene colpito durante l’omelia, mentre aveva appena finito di dire: “In nome di Dio, vi chiedo, vi scongiuro: cessi la repressione”. Poi il proiettile del sicario spense la sua voce. Accasciato al bordo dell’altare, divenuto il Golgota di El Salvador, morì compiendo fino all’ultimo respiro la sua missione di uomo di fede e di pace.

E’ proprio sull’altare della Basilica di San Salvador che Romero viene ucciso da un cecchino agli ordini di D’Abuisson. Viene colpito durante l’omelia, mentre aveva appena finito di dire: “In nome di Dio, vi chiedo, vi scongiuro: cessi la repressione”. Poi il proiettile del sicario spense la sua voce. Accasciato al bordo dell’altare, divenuto il Golgota di El Salvador, morì compiendo fino all’ultimo respiro la sua missione di uomo di fede e di pace.

E’ forse la catena di responsabilità per la morte del Monsignore che fino ad ora ha frenato il Vaticano: dall’allora Presidente Napoleon Duarte (democristiano) fino ai fratelli D’Abuisson (squadroni della morte e successivamente partito ARENA, fino alla CIA e al Dipartimento di Stato USA della Presidenza Reagan) la lista di coloro che tramarono per assassinare Romero si compone di “amici e sostenitori fedeli” della linea politica di Woytila in quegli anni. Singolare, però, che i maggiori protagonisti del complotto per uccidere Romero siano morti tutti giovani, in preda a malattie devastanti.

Chi teme che Romero abbia trascinato la Chiesa nella politica delle fazioni e l’abbia collocata a sinistra esacerbando i conflitti politici del paese trascura alcuni argomenti. Omette ad esempio che stare accanto al popolo dei disperati è stato scritto prima nel Vangelo che nel Manifesto di Marx. Che Romero non ha imbracciato armi come altre figure della teologia della liberazione. Che dovremmo chiamare allora“comunisti” tutti quei preti che nel secondo conflitto mondiale accolsero nelle chiese i perseguitati del nazifascismo: ebrei, oppositori politici, semplici civili.

Se le scelte politiche sono fondamento ineludibile per valutare l’operato sacerdotale, diventa difficile allora non chiamare nazisti quanti in seno al Vaticano aiutarono sanguinari kapò a nascondersi in America Latina, come pure a quanta complice alleanza ha consentito ai regimi del Sudamerica degli anni settanta di perseguitare popolazioni intere con la benedizione della Chiesa locale e nella cecità di quella di Roma.

Sembra che la causa di beatificazione sia alle sue battute finali, ma in coerenza con l’esempio di vita pastorale la canonizzazione di Romero è già tutta compiuta dal basso. Romero è santo e martire perché, come indicato dal suo testamento spirituale, egli sarebbe risorto. Ed è risorto. Non nelle basiliche del Vaticano, dove gli fu impedito da Papa Giovanni Paolo II di essere anche solo ascoltato, ma nel popolo di El Salvador, che la memoria del suo pastore continua a tenerla viva nelle carni e nel cuore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

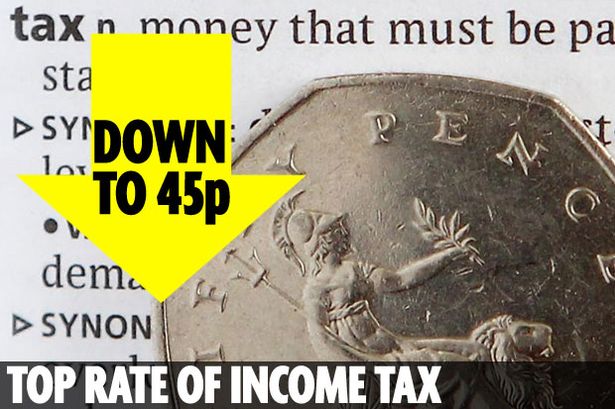

Qualche giorno fa, il Cancelliere dello Scacchiere del governo di coalizione britannico, George Osborne, ha presentato ufficialmente il bilancio per il prossimo anno che, come previsto, contiene nuove misure che beneficiano i redditi più elevati a spese della grande maggioranza della popolazione. Due iniziative, in particolare, hanno suscitato polemiche tra l’opposizione e una parte della stampa: l’abbattimento dell’aliquota fiscale più alta prevista dal codice del regno e quella che è già stata ribattezzata “Granny Tax”, destinata a colpire 5 milioni di pensionati d’oltremanica.

In un paese dove in questi due anni il governo, appoggiato da una maggioranza di conservatori e liberal-democratici, ha già adottato devastanti misure di austerity che hanno ridotto drasticamente la spesa pubblica, peggiorato le condizioni di vita di lavoratori e classe media, aumentato il livello di disoccupazione, mercoledì Osborne ha annunciato la riduzione dell’aliquota fiscale prevista per i contribuenti più ricchi dal 50% al 45%.

Questo livello di tassazione massima, che a detta di Osborne dava un segnale negativo agli investitori, era stato introdotto dal governo laburista come misura provvisoria, andando teoricamente a colpire i redditi superiori alle 150 mila sterline annue. Un simile carico fiscale, tuttavia, è stato puntualmente evitato dai più facoltosi contribuenti britannici grazie ad una serie di scappatoie legali che lo stesso Osborne ha ora promesso di eliminare, così da bilanciare le perdite che andranno a subire le casse statali. Ciononostante, le classi privilegiate del Regno Unito hanno ugualmente preteso dal governo Cameron, che rappresenta i loro esclusivi interessi, il consistente abbassamento dell’aliquota massima.

Il Cancelliere, da parte sua, ha cinicamente affermato che l’aliquota del 50% non ha generato il gettito di 2,6 miliardi di sterline previsto e perciò essa andava abolita interamente. La mossa del governo appare estremamente impopolare, dal momento che qualsiasi sondaggio di opinione ha mostrato come la maggioranza degli inglesi ritenga che i loro connazionali più ricchi debbano essere tassati di più in questo periodo di crisi.

Assieme a questa misura, Osborne intende abbassare anche la tassa sulle corporation al 24% da subito e al 22% entro il 2014, portando così a 5 punti percentuali la riduzione complessiva a partire dall’insediamento del governo Cameron nel maggio 2010. Questo provvedimento, per Osborne, servirebbe alla crescita economica della Gran Bretagna, attirando investimenti esteri che, diversamente, potrebbero essere dirottati su altri paesi con aliquote più favorevoli, a cominciare dalla vicina Irlanda (20%).

Assieme a questa misura, Osborne intende abbassare anche la tassa sulle corporation al 24% da subito e al 22% entro il 2014, portando così a 5 punti percentuali la riduzione complessiva a partire dall’insediamento del governo Cameron nel maggio 2010. Questo provvedimento, per Osborne, servirebbe alla crescita economica della Gran Bretagna, attirando investimenti esteri che, diversamente, potrebbero essere dirottati su altri paesi con aliquote più favorevoli, a cominciare dalla vicina Irlanda (20%).

A dare l’idea del danno alle casse statali provocato da simili “riforme” fiscali è stata, ad esempio, un’analisi del Guardian, secondo la quale il Tesoro britannico potrebbe incassare fino a 20 miliardi di sterline in meno nei prossimi tre anni. Il costo di tali provvedimenti graverà inevitabilmente sulle spalle di lavoratori, pensionati, classe media e di coloro che sono costretti a vivere di assistenza pubblica, vale i segmenti più deboli della popolazione già colpiti in maniera sproporzionata dalla crisi economica e dalla risposta ad essa venuta sia dal governo laburista che da quello conservatore-liberaldemocratico.

La seconda misura che ha causato le maggiori divisioni all’interno dell’esecutivo e tra i suoi sostenitori è la già citata “Granny Tax”, secondo la quale verranno congelate le consuete detrazioni fiscali previste per i pensionati. Essa dovrebbe far risparmiare allo stato circa 5 miliardi di sterline e costerà a quanti vivono di pensione tra le 60 e le 200 sterline all’anno.

Se pure la perdita di reddito per i pensionati appare relativamente contenuta, va ricordato che il welfare britannico è già stato privato da questo governo di 18 miliardi di sterline, mentre altri 10 miliardi di tagli sono previsti entro il 2016. Numeri, questi, che si concretizzeranno in una riduzione del 5,3% della spesa pubblica totale, colpendo il tenore di vita di decine di milioni di persone. A tutto questo vanno aggiunti almeno anche i licenziamenti di massa tra i dipendenti pubblici e, nelle ultime settimane, l’accelerazione delle privatizzazioni nel settore della sanità.

Il budget presentato da George Osborne, in larga misura modellato su proposte dei Tories, è stato nuovamente accettato integralmente dai liberal-democratici, considerati almeno fino a due anni fa addirittura a sinistra dei laburisti. Il tracollo dei consensi per quest’ultimo partito fin dall’ingresso nel governo Cameron difficilmente sarà arrestato dalle modestissime misure a favore dei redditi più bassi introdotte nel nuovo bilancio. Le principali risultano essere l’aumento dal 5% al 7% della tassa sui possessori di immobili del valore di oltre 2 milioni di sterline e l’innalzamento a 9.250 sterline/anno del reddito minino al di sotto del quale non vengono pagate tasse.

Contro alcuni dei provvedimenti fiscali del governo di Londra, in particolare la “Granny Tax”, si sono scagliati anche i giornali vicini ai conservatori, come il Daily Mail o il Daily Telegraph. Il timore per gli ambienti a cui fanno riferimento questi quotidiani è che la mano pesante dell’esecutivo possa rendere sempre più impopolare la maggioranza che sostiene l’esecutivo, provocando un’esplosione del conflitto sociale nel paese. Misure punitive contro i pensionati, inoltre, rischiano di alienare questa fetta dell’elettorato che aveva contribuito in maniera decisiva alla vittoria dei Conservatori nel 2010.

Contro alcuni dei provvedimenti fiscali del governo di Londra, in particolare la “Granny Tax”, si sono scagliati anche i giornali vicini ai conservatori, come il Daily Mail o il Daily Telegraph. Il timore per gli ambienti a cui fanno riferimento questi quotidiani è che la mano pesante dell’esecutivo possa rendere sempre più impopolare la maggioranza che sostiene l’esecutivo, provocando un’esplosione del conflitto sociale nel paese. Misure punitive contro i pensionati, inoltre, rischiano di alienare questa fetta dell’elettorato che aveva contribuito in maniera decisiva alla vittoria dei Conservatori nel 2010.

Le iniziative fiscali appena avanzate da Osborne, assieme a quelle precedenti di austerity per ridurre il debito britannico e obbedire al diktat dei mercati finanziari, sono state adottate praticamente senza ostacoli. Nonostante la retorica del Labour, l’ex partito di maggioranza non ha in realtà fatto una seria opposizione, poiché condivide in sostanza la linea del rigore e perché molte delle misure implementate dall’attuale governo, a cominciare dalla “riforma” del settore pubblico, erano state valutate inizialmente proprio dai laburisti. Le stesse organizzazioni sindacali, infine, non sembrano intenzionate a mobilitare i lavoratori britannici, come dimostra la rientrata minaccia di sciopero generale che avrebbe dovuto essere organizzato entro la fine del mese di marzo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il candidato favorito per la conquista della nomination repubblicana martedì ha conquistato una nuova importante vittoria nelle primarie dell’Illinois. Il margine di vantaggio con cui Mitt Romney si è assicurato la maggior parte dei delegati in palio nello stato di Barack Obama è stato decisamente superiore alle aspettative ed è il risultato, oltre che della composizione dell’elettorato repubblicano in Illinois, dell’aggressiva e dispendiosa campagna elettorale volta a mettere in cattiva luce i rivali interni nella corsa alla Casa Bianca.

La vittoria di martedì va dunque ad aggiungersi a quelle che Romney già aveva ottenuto nelle precedenti settimane in altri due stati del Midwest - Michigan e Ohio - anche se qui la sfida con Rick Santorum era stata molto più equilibrata. Il distacco di quasi 12 punti percentuali inflitto all’ex senatore della Pennsylvania testimonia ancora una volta la preferenza per Romney degli elettori relativamente moderati che rappresentano la maggioranza dei repubblicani in questa regione degli Stati Uniti, così come di quella sezione della working-class bianca che vota per il “Gran Old Party” e che, secondo alcuni, avrebbe dovuto essere più in sintonia con il messaggio populista di Santorum.

In Illinois, Romney ha raccolto il 46,7% dei consensi, contro il 35% di Santorum. Molto lontani sono giunti Ron Paul (9,3%) e Newt Gingrich (8%), i quali non avevano praticamente fatto campagna elettorale nello stato. Romney si è assicurato il successo grazie al voto dei distretti di Chicago e della fascia che circonda la metropoli. Nelle aree rurali e dell’ovest dello stato, tradizionalmente più conservatrici, Santorum ha invece fatto meglio del rivale.

Dei 69 delegati complessivamente in palio in Illinois, Romney se ne sarebbe assicurati almeno 43 e Santorum una decina. Quest’ultimo è stato penalizzato anche dall’assenza del suo nome sulle schede in alcuni distretti elettorali. Le primarie di martedì assegnavano 54 delegati, mentre gli altri 15 saranno decisi dalla convention statale del partito in programma a giugno. Al saldo positivo di Romney in quest’ultima settimana hanno contribuito anche le primarie di domenica scorsa a Porto Rico, dove aveva vinto con un ampio margine su Santorum (88% a 8,5%), assicurandosi 22 delegati su 23.

La vittoria in Illinois consentirà nei prossimi giorni allo staff di Romney di ribadire l’appello all’unità nel partito attorno ad un solo candidato per la Casa Bianca in vista della sfida con il presidente Obama di novembre, nonostante i profondi dubbi che persistono nei suoi confronti tra l’ala conservatrice. Nel tentativo di promuovere la propria immagine di candidato “presidenziale”, Romney ha così festeggiato il successo di martedì proprio a Chicago, concentrando i suoi attacchi sullo stesso presidente democratico.

La vittoria in Illinois consentirà nei prossimi giorni allo staff di Romney di ribadire l’appello all’unità nel partito attorno ad un solo candidato per la Casa Bianca in vista della sfida con il presidente Obama di novembre, nonostante i profondi dubbi che persistono nei suoi confronti tra l’ala conservatrice. Nel tentativo di promuovere la propria immagine di candidato “presidenziale”, Romney ha così festeggiato il successo di martedì proprio a Chicago, concentrando i suoi attacchi sullo stesso presidente democratico.

Grazie al numero di delegati finora accumulati, d’altra parte, Mitt Romney appare pressoché irraggiungibile. Per questo motivo, nei giorni precedenti le primarie in Illinois, Santorum aveva più volte sollevato l’ipotesi di una convention “divisa” o “aperta”, quando il Partito Repubblicano si riunirà a Tampa, in Florida, a fine agosto per stabilire ufficialmente il proprio candidato alla presidenza.

L’unica speranza per Santorum è infatti legata al mancato raggiungimento da parte di Romney della soglia dei 1.144 delegati che assegnerebbe automaticamente la nomination repubblicana. Nel caso Romney dovesse giungere alla convention senza la maggioranza assoluta dei delegati in palio, sostiene Santorum, il partito potrebbe decidere di attribuire la nomination al candidato che più rappresenta i valori conservatori, cioè lo stesso ex senatore della Pennsylvania.

In questa prospettiva, per molti osservatori risulterebbe fondamentale la permanenza nella corsa di Newt Gingrich. Se da un lato l’ex speaker della Camera continua a sottrarre voti conservatori a Santorum, dall’altro la sua continua presenza sulle schede elettorali toglie delegati allo stesso Romney, dal momento che essi vengono assegnati in gran parte su base proporzionale. Tanto più che molti sostenitori di Gingrich appaiono lontani dal fondamentalismo cristiano di Santorum e, con l’eventuale uscita di scena del loro candidato preferito, potrebbero dirottare il loro voto proprio su Romney.

A tenere accesa qualche residua speranza per Santorum sono anche le oscure regole delle primarie del Partito Repubblicano. Il conteggio e le proiezioni dei delegati conquistati dai vari candidati sono resi incerti dal fatto che essi, a seconda dei vari stati, sono suddivisi tra coloro che sono liberi di scegliere quale candidato appoggiare alla convention (“unpledged”), quelli che sono legati all’esito di primarie e caucus (“bound”) e quelli che, pur essendo teoricamente vincolati ai risultati, possono cambiare idea durante la convention stessa senza subire sanzioni (“pledged”).

Secondo il calcolo della Associated Press, dopo il voto in Illinois, Mitt Romney avrebbe raccolto un totale di 563 delegati, Rick Santorum 263, Newt Gingrich 135 e Ron Paul 50. Più bassi per tutti i candidati sono i numeri forniti dal Partito Repubblicano, il quale non include per ora i delegati non vincolati che hanno comunque già espresso la loro preferenza. Più favorevole a Santorum è infine la stima del suo team, in quanto tiene in considerazione l’ipotesi che molti delegati possano abbandonare il campo di Romney da qui alla convention.

A breve, in ogni caso, la competizione in casa repubblicana avrà con ogni probabilità un altro temporaneo capovolgimento di fronte in seguito alle primarie di sabato prossimo in Louisiana (46 delegati in palio), stato del sud degli Stati Uniti dove Santorum parte da favorito dopo i successi di settimana scorsa nei vicini Alabama e Mississippi. Ad aprile, tuttavia, Romney potrebbe chiudere definitivamente il discorso grazie ad una serie di primarie in stati, soprattutto nel nord-est del paese, dove l’elettorato repubblicano appare più moderato. Il mese prossimo, l’unica possibile vittoria di un certo peso per Santorum potrebbe arrivare dal suo stato, la Pennsylvania, che voterà il 24 aprile.

A breve, in ogni caso, la competizione in casa repubblicana avrà con ogni probabilità un altro temporaneo capovolgimento di fronte in seguito alle primarie di sabato prossimo in Louisiana (46 delegati in palio), stato del sud degli Stati Uniti dove Santorum parte da favorito dopo i successi di settimana scorsa nei vicini Alabama e Mississippi. Ad aprile, tuttavia, Romney potrebbe chiudere definitivamente il discorso grazie ad una serie di primarie in stati, soprattutto nel nord-est del paese, dove l’elettorato repubblicano appare più moderato. Il mese prossimo, l’unica possibile vittoria di un certo peso per Santorum potrebbe arrivare dal suo stato, la Pennsylvania, che voterà il 24 aprile.

Le difficoltà per Rick Santorum, che si riflettono nel margine incolmabile di delegati rispetto a Romney, sono emerse anche martedì in Illinois, dove i sondaggi della vigilia davano una sostanziale equilibrio tra i due favoriti. L’ex senatore di fede cattolica fatica cioè a trovare un seguito consistente in quegli stati dove l’elettorato repubblicano appare relativamente eterogeneo o a maggioranza di orientamento moderato. I suoi successi sono finora giunti, al contrario, in stati dove a prevalere erano i seguaci dei Tea Party, i cristiani evangeli e, più in generale, gli elettori ultra-conservatori, i quali complessivamente sono però una minoranza su scala nazionale.

Questi stenti sono peraltro la conseguenza inevitabile delle posizioni tenute in campagna elettorale dallo stesso Santorum. Quest’ultimo, indicato da un recente profilo del Washington Post come molto vicino agli ambienti dell’Opus Dei, ha puntato tutto sui temi sociali e sulle questioni morali che tanto stanno a cuore all’estrema destra repubblicana, senza fare mistero della sua avversione per il principio di separazione tra Stato e Chiesa.

Queste sue opinioni, assieme alla sostanziale estraneità alle questioni economiche, in cima alla lista delle preoccupazioni della maggioranza degli elettori americani e che con ogni probabilità saranno al centro del dibattito con il presidente Obama il prossimo autunno, sono in sostanza alla base sia della sorprendente ascesa di Santorum che della ormai pressoché inevitabile sconfitta che lo attende al termine di una insolitamente lunga stagione di primarie repubblicane.