- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

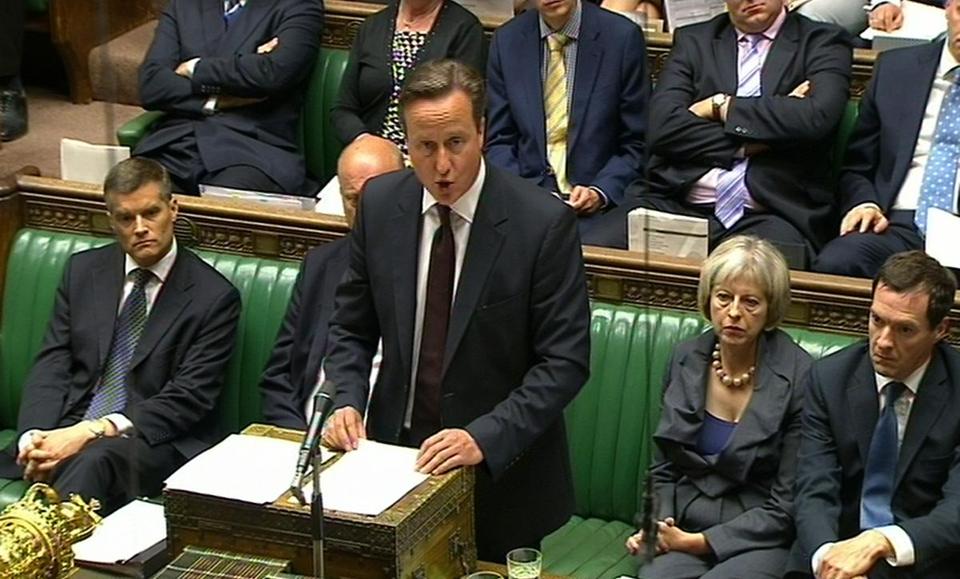

L’ammissione davanti al parlamento di Londra da parte del premier David Cameron di avere autorizzato l’assassinio extra-giudiziario di due cittadini britannici in Siria ha nuovamente messo in luce la palese illegalità con cui il gabinetto conservatore conduce la propria politica estera. I fatti descritti lunedì dal primo ministro in riferimento a un attacco con un drone, avvenuto a Raqqa nel mese di agosto, sono senza precedenti per la Gran Bretagna e, nonostante le critiche piovute su Downing Street, potrebbero facilmente ripetersi nel prossimo futuro con l’annunciato aumento dell’impegno militare contro lo Stato Islamico (ISIS) e il regime di Bashar al-Assad.

Anche se da tempo Londra è in prima fila a fianco degli Stati Uniti nella violazione del diritto internazionale con la scusa della “guerra al terrore”, l’omicio deliberato e arbitrario di cittadini britannici all’estero rappresenta il pericoloso superamento di un confine oltre il quale è difficile vedere limiti ai poteri dell’esecutivo.

Cameron ha rivelato in ogni caso che il 21 agosto un drone “Reaper” dell’aeronautica militare britannica (RAF) aveva colpito un veicolo nei pressi della città siriana, ritenuta la capitale non ufficiale del territorio controllato dall’ISIS, a bordo del quale vi erano tre persone, tra cui i cittadini del Regno, Reyaad Khan e Ruhul Amin, membri dell’organizzazione jihadista e dell’età rispettivamente di 21 e 26 anni.

Secondo il premier, l’operazione era stata studiata meticolosamente, anche se l’obiettivo dell’incursione doveva essere soltanto Khan, responsabile delle attività di reclutamento dell’ISIS, mentre Amin sarebbe stato ucciso accidentalmente. Un terzo britannico ha inoltre perso la vita in un attacco con un drone nella giornata del 24 agosto, il 21enne Junaid Hussain, anche se quest’ultimo raid sarebbe stato condotto dagli Stati Uniti.

Le spiegazioni fornite da Cameron per i due assassini extra-giudiziari implicano una fiducia completa nelle sue parole, dal momento che il governo non ha presentato alcuna prova delle responsabilità attribuite a Khan e Amin. Il primo ministro ha semplicemente definito l’operazione “necessaria e proporzionata” alle esigenze di “auto-difesa” del suo paese.

I due jihadisti, secondo Londra, stavano progettando attentati terroristici in Gran Bretagna, da mettere in atto probabilmente durante eventi commemorativi nel mese di maggio e di giugno. La soluzione estrema di uccidere entrambi è stata decisa in quanto “non vi erano alternative”, visto che nell’area di Raqqa “non esiste un governo con cui collaborare”, né la Gran Bretagna aveva “soldati sul campo” che avrebbero potuto arrestare i due fondamentalisti.

Nel passaggio più controverso del suo intervento di lunedì, Cameron si è detto sicuro che il via libera agli omicidi mirati non richiedeva alcuna autorizzazione o dibattito parlamentare, poiché il governo dispone del “diritto di agire tempestivamente” quando è in gioco “l’interesse nazionale della Gran Bretagna” o nel caso sia necessario “agire per evitare una catastrofe umanitaria”. In questi casi, ha spiegato il primo ministro, il governo ha facolta di agire e solo “successivamente [è tenuto a] fornire spiegazioni alla Camera dei Comuni”. Il capo del governo ha quindi esplicitamente sostenuto che l’azione intrapresa in Siria è stata “del tutto legale”. La conformità dell’attacco alle norme del diritto internazionale è stata confermata dal Procuratore Generale del Regno (“Attorney General”) - il cui ufficio decretò anche la legalità dell’invasione dell’Iraq nel 2003 - e il lancio del missile che ha ucciso Khan e Amin è stato autorizzato dal ministro della Difesa, Michael Fallon.

Il capo del governo ha quindi esplicitamente sostenuto che l’azione intrapresa in Siria è stata “del tutto legale”. La conformità dell’attacco alle norme del diritto internazionale è stata confermata dal Procuratore Generale del Regno (“Attorney General”) - il cui ufficio decretò anche la legalità dell’invasione dell’Iraq nel 2003 - e il lancio del missile che ha ucciso Khan e Amin è stato autorizzato dal ministro della Difesa, Michael Fallon.

L’iniziativa del governo conservatore di Londra ricorda tristemente gli assassini mirati condotti dagli Stati Uniti contro cittadini americani, il più noto dei quali fu quello del predicatore Anwar al-Awlaki, avvenuto in Yemen nel 2011 su ordine personale del presidente Obama.

Se la Gran Bretagna non ha una Costituzione scritta che, come quella americana, protegge esplicitamente i propri cittadini da decisioni arbitrarie di organi dello Stato, come nel caso di Awlaki e di altri americani uccisi dai droni perché sospettati di terrorismo, la morte di Reyaad Khan e Ruhul Amin appare difficilmente giustificabile da un punto di vista democratico.

Entrambi i defunti affiliati all’ISIS sono stati giustiziati esclusivamente in seguito a una decisione del potere esecutivo, in base a prove che, se pure dovessero esistere, risultano sconosciute. Nonostante gli appelli alla “sicurezza nazionale” e anche nel caso piuttosto dubbio che le parole di Cameron al Parlamento corrispondano a verità, rimane la realtà di un’operazione palesemente illegale che calpesta pericolosamente i diritti democratici garantiti a tutti i cittadini britannici, al di là della natura dei crimini di cui siano sospettati.

A rendere ancora più grave l’atteggiamento del governo di Londra e a ribadire il completo disprezzo della legalità che caratterizza la sua politica estera vi è infine il fatto che i militari britannici non dispongono di nessuna autorizzazione del Parlamento a condurre operazioni in territorio siriano.

Già lo scorso mese di luglio era emerso come gli aerei britannici avessero preso parte alle incursioni americane in Siria contro l’ISIS, nonostante il voto del Parlamento del settembre 2014 limitasse le operazioni all’Iraq. Lo stesso Cameron nell’ottobre dell’anno scorso aveva promesso pubblicamente che non ci sarebbero state operazioni militari in Siria se non dopo una nuova esplicita autorizzazione parlamentare che, peraltro, il governo intende chiedere nelle prossime settimane. Soprattutto sulla violazione del mandato del Parlamento si stanno concentrando le critiche rivolte in questi giorni a Cameron da parte di politici e media d’oltremanica, mentre in molti sembrano dare quasi per scontata l’autorità dell’esecutivo di ordinare l’assassinio sommario di cittadini britannici.

Soprattutto sulla violazione del mandato del Parlamento si stanno concentrando le critiche rivolte in questi giorni a Cameron da parte di politici e media d’oltremanica, mentre in molti sembrano dare quasi per scontata l’autorità dell’esecutivo di ordinare l’assassinio sommario di cittadini britannici.

Questo atteggiamento conferma il progressivo venir meno dell’impegno per il rispetto dei diritti civili e democratici basilari tra le élite britanniche, e non solo, dopo più di un decennio di “guerra al terrore”. Un mancato rispetto ribadito ulteriormente dal governo conservatore nella giornata di martedì, quando, in risposta alle critiche, il ministro della Difesa ha assicurato che l’esecutivo intende continuare a colpire con i droni in Siria nel caso di una vera o presunta minaccia terroristica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Dopo più di un anno dagli eventi, il caso Ayotzinapa continua, legittimamente, a scuotere il Messico. La relazione diffusa ieri dagli esperti designati dalla Commissione Interamericana per i Diritti Umani, stabilisce con nettezza errori e sciatterie dei rapporti di polizia che, nella loro complessità, rendono completamente inaffidabile il risultato delle indagini ufficiali.

Quello che la relazione non dice apertamente, ma che emerge comunque con sufficiente nettezza dalla sua lettura, è che gli abusi, gli occultamenti e le distruzioni di prove, insieme al rifiuto di prendere in considerazioni altri scenari a seguito dei sopralluoghi e delle successive testimonianze, ben più che imperizia ed approssimazione configurano una voluta, decisa deviazione nell’attività investigativa della polizia.

Nella versione ufficiale dell’accaduto, diramata dall’allora Procuratore Generale del Messico, Jesus Murillo Karam, recentemente destituito, si sosteneva che il fermo dei 43 studenti “normalistas” di Ayotzinapa era stato operato da agenti della polizia locale. In seguito, gli stessi agenti li avrebbero “consegnato” ai narcos che, come punizione per le proteste contro il governo dello Stato di Guerrero, avrebbero ucciso e quindi bruciato i corpi degli studenti sequestrati. Il luogo del crimine orrendo, secondo quanto riferiva la polizia, sarebbe stato la vicina discarica di Cocula. Le basi testimoniali di ciò sono rappresentate da persone minacciate e risultano stridenti di fronte agli esami forensi.

La relazione definisce quindi del tutto falsa la ricostruzione ufficiale, dato che i periti (messicani e stranieri) convocati per fare luce sull’avvenuto, a seguito dei rilevamenti operati sul posto hanno escluso categoricamente che la discarica di Cocùla sia stato il teatro dell’incenerimento di 43 cadaveri. Dunque la relazione degli esperti smentisce categoricamente la parte conclusiva della ricostruzione ufficiale.

C’è poi tutta la parte precedente al presunto assassinio dei 43 scomparsi e riguarda gli scontri e il fermo degli studenti. Anche qui si evidenzia la totale oscurità della ricostruzione ufficiale e l’assoluta reticenza dei rapporti di polizia. Diversamente da quanto divulgato dalla Procura della Repubblica non vi sono prove della consegna degli studenti ad un gruppo di narcos, meno che mai della loro uccisione.

Vi sono invece testimonianze che riferiscono di abusi della polizia sugli studenti fermati, di minacce ai testimoni oculari e di ulteriori fatti che smentiscono la ricostruzione addomesticata delle fonti ufficiali, che parlano di quattro autobus sulla scena del sequestro dei 43 studenti. Viene invece confermata da diverse testimonianze e dalla ricostruzione indipendente la presenza sulla scena di un quinto autobus. Nella versione ufficiale il quinto autobus adibito al trasporto degli studenti sarebbe stato distrutto dagli studenti stessi nel corso dei tafferugli, ma i testimoni oculari lo smentiscono con forza e indicano che potrebbe essere invece proprio quello con il quale sono stati portati via gli studenti.

Nella versione ufficiale il quinto autobus adibito al trasporto degli studenti sarebbe stato distrutto dagli studenti stessi nel corso dei tafferugli, ma i testimoni oculari lo smentiscono con forza e indicano che potrebbe essere invece proprio quello con il quale sono stati portati via gli studenti.

E sono tante le evidenziazioni di buchi enormi nelle indagini: una tra tante, il rifiuto da parte della polizia di esaminare i video delle telecamere della zona fin quando gli investigatori del CDHI non lo hanno ordinato, ma ormai troppo tardi e con i video già distrutti.

Com’era prevedibile, la Procura Generale ha respinto le conclusioni della CIDH ed ha ribadito che i corpi degli studenti sono stati inceneriti. Ciononostante, il Procuratore Generale, Arely Gòmez, ha immediatamente ordinato una nuova perizia. Lo stesso Presidente della Repubblica si è detto disposto ad andare fino in fondo, anche se nessuno gli crede.

Non è compito della Commissione Interamericana per i Diritti Umani denunciare le responsabilità politiche nell’accaduto ed evidenziare il contesto completamente illegale nel quale lo Stato di Guerrero in particolare, ma tutto il Messico in generale, vive. Per fare questo i familiari dei 43 scomparsi si sono mossi, senza sosta, in patria e all’estero per sollecitare attenzione, per chiedere di esercitare pressioni su un Paese molto diverso da quello che il manichino di Televisa, Enrique Pena Nieto, racconta in favore di telecamere.

Lo scopo dell’indagine commissionata agli esperti internazionali era quello di verificare la congruità della versione ufficiale che ha dato per chiuse le indagini e archiviato il caso. E invece no. La relazione evidenzia come il caso non sia affatto chiuso, invita la polizia a raddoppiare gli sforzi per catturare i responsabili del sequestro degli studenti, chiarirne il destino ed indagare in forma esaustiva sui legami tra forze dell’ordine e criminalità.

La pratica di far scomparire le persone che cadono nelle loro mani è la caratteristica principale della polizia messicana. Le stesse indagini sul caso di Ayotzinapa hanno portato alla luce l’esistenza di fosse comuni di decine di corpi nella zona di Iguala. Zona nella quale ci sono più di 300 indagini ancora aperte per denunce di persone scomparse. Un vero e proprio flagello che colpisce quasi ogni lembo del Paese, basti pensare che nel solo 2104, sono state oltre 25.000 secondo il registro dei dati ufficiale.

E trattasi di stima per difetto, visto che in diversi casi, per diversi motivi, la scomparsa di una persona non viene nemmeno denunciata per evitare i rischi connessi in alcuni casi o perché gli scomparsi non dispongono di familiari che denuncino la loro assenza.

E trattasi di stima per difetto, visto che in diversi casi, per diversi motivi, la scomparsa di una persona non viene nemmeno denunciata per evitare i rischi connessi in alcuni casi o perché gli scomparsi non dispongono di familiari che denuncino la loro assenza.

Gli studenti di Ayotzinapa, in questo senso, sono poi persino simbolicamente un obiettivo adeguato per il crimine istituzionale, che appunto si esprime negli stati controllati dal PRI o dal PAN o anche dal PRD (Guerrero è uno di questi ultimi).

Quei 43 scomparsi rappresentano una scuola nata per i poveri, a destinazione sociale e con spirito di riscatto per chi solo nella conoscenza può vedere mutare il suo infame destino; a vocazione decisamente ribelle, è indigesta ai fautori della paura come modello per il quotidiano. Una scuola di sinistra, certo, ma soprattutto priva di terrore, è divenuta vittima del terrorismo di Stato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La crisi generata dall’afflusso di rifugiati in Europa sta producendo in questi giorni un acceso dibattito tra i governi occidentali per promuovere un intervento più incisivo soprattutto in Siria, in modo da affrontare le ragioni dell’esodo in corso. Anche per questo motivo, il governo americano ha fatto sapere di volere rivedere il fallimentare piano di addestramento dei “ribelli” anti-Assad da spedire sul fronte siriano, ufficialmente per combattere le forze dello Stato Islamico (ISIS).

L’intenzione di modificare le procedure di selezione e preparazione alla battaglia dei membri dell’opposizione armata al regime di Damasco è la conseguenza del misero numero di combattenti uscito finora dal programma di addestramento condotto dalle Forze Speciali USA.

A questo scopo, l’amministrazione Obama lo scorso anno aveva ottenuto dal Congresso lo stanziamento di ben 500 milioni di dollari, in previsione di mettere assieme circa 5 mila uomini da impiegare in territorio siriano contro l’ISIS.

Lo sforzo è tuttavia fallito miseramente, producendo solo qualche decina di militanti. Oltretutto, questi ultimi sono stati mandati allo sbaraglio e nel mese di luglio un gruppo di una sessantina di “ribelli” è subito finito sotto un attacco da parte dell’organizzazione affiliata ad al-Qaeda in Siria - il Fronte al-Nusra - che ha di fatto sciolto il modesto contingente a libro paga di Washington.

Lo scarsissimo successo del programma americano è dovuto all’estrema difficoltà nel trovare uomini in grado di superare i criteri di selezione fissati dal governo USA, in particolare riguardo le simpatie fondamentaliste. In altre parole, l’ambizioso progetto di Obama di favorire una sorta di nuovo esercito di “ribelli” moderati ben addestrati ed equipaggiati per sconfiggere l’ISIS è naufragato di fronte alla quasi impossibilità di individuare candidati pronti a sposare i valori delle “democrazie” occidentali.

Tra gli altri problemi incontrati dagli addestratori, secondo il New York Times, ci sarebbe anche l’assenza di qualsiasi genere di sostegno o consenso raccolto dai pochi arruolati tra la popolazione siriana, a conferma del fatto che l’esistenza di una presunta rivoluzione popolare contro Assad, tuttora in atto in Siria dietro il conflitto legato al fondamentalismo sunnita, non è altro che una fantasia propagandata dai governi occidentali.

Le soluzioni prospettate dal Pentagono, oltre ai prevedibili miglioramenti logistici, sembrano non lasciare dubbi sulla necessità di allentare la rigidità dei requisiti richiesti ai combattenti per entrare nel programma di addestramento. Anche se, prevedibilmente, ciò non viene mai affermato in maniera esplicita, dal già citato articolo del Times traspare come a Washington sia allo studio un approccio più indulgente verso i simpatizzanti jihadisti.

In vista, secondo alcuni osservatori, ci sarebbe una qualche forma di integrazione del Fronte al-Nusra nella guerra patrocinata dall’Occidente contro l’ISIS e, di riflesso, contro Assad. Il giornale newyorchese riporta ad esempio come due comandanti dei minuscoli gruppi addestrati dagli USA e inviati in Siria lo scorso 30 luglio fossero entrati in questo paese con il preciso scopo di incontrare i leader del Fronte al-Nusra per cercare un qualche accomodamento, assicurando alla succursale qaedista che il loro compito era esclusivamente quello di combattere l’ISIS. Inoltre, qualche giorno fa il generale in pensione David Petraeus, ex direttore della CIA ed ex comandante delle forze USA in Medio Oriente, nonché consulente militare dell’amministrazione Obama, aveva invitato pubblicamente il suo governo a prendere in considerazione proprio l’integrazione degli uomini del Fronte al-Nusra nella guerra all’ISIS, nonostante più di un decennio di propaganda anti-terrorismo che ha dipinto al-Qaeda come il nemico giurato della civilta occidentale.

Inoltre, qualche giorno fa il generale in pensione David Petraeus, ex direttore della CIA ed ex comandante delle forze USA in Medio Oriente, nonché consulente militare dell’amministrazione Obama, aveva invitato pubblicamente il suo governo a prendere in considerazione proprio l’integrazione degli uomini del Fronte al-Nusra nella guerra all’ISIS, nonostante più di un decennio di propaganda anti-terrorismo che ha dipinto al-Qaeda come il nemico giurato della civilta occidentale.

In maniera clandestina, peraltro, gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a sostenere finanziariamente e militarmente le forze di opposizione, tra l’altro con un programma di addestramento parallelo operato dalla CIA che, con ogni probabilità, coinvolge un numero imprecisato di guerriglieri non esattamente moderati.

Più in generale, secondo i media ufficiali e i governi, il persistere del conflitto in Siria e la situazione esplosiva dei rifugiati di questo paese sarebbero la conseguenza di un approccio troppo distaccato da parte dell’Occidente.

A questo presunto disinteresse per le vicende siriane andrebbe messa una fine, neutralizzando sia l’ISIS sia, soprattutto, il regime di Damasco, considerato assurdamente come la causa del dilagare del fondamentalismo violento in Siria, con iniziative come una no-fly zone o un attacco frontale contro le forze governative.

Al contrario, il disastro umanitario nel paese mediorientale è esattamente la conseguenza delle manovre fin troppo invasive dei governi occidentali e dei loro alleati in Medio Oriente, i quali continuano a far piovere armi e denaro sulle varie formazioni in lotta in Siria con l’obiettivo di rimuovere il regime, responsabile non tanto di violazioni dei diritti democratici del suo popolo, bensì di essere allineato alla resistenza anti-americana nella regione.

Ciò che si prospetta, come previsto da tempo e scandalosamente ancora una volta in nome di ragioni umanitarie, è quindi un intensificarsi dell’impegno occidentale in Siria, con la conseguenza non di mettere fine alla devastazione e alla sofferenza della popolazione civile ma di moltiplicarle esponenzialmente.

La competizione per la Siria si è poi aggravata sempre nei giorni scorsi in seguito ad alcune dichiarazioni del presidente russo Putin, lette dai giornali americani come la prova delle intenzioni di Mosca di intervenire militarmente in Siria a fianco di Assad.

Parlando nel corso di un forum economico a Vladivostok, Putin ha sottolineato l’inefficacia dei bombardamenti americani contro l’ISIS, lasciando intendere secondo alcuni un possibile futuro intervento a sostegno dell’alleato Assad. A ciò si sono aggiunte voci fatte circolare dall’intelligence USA circa presunti movimenti presso la base militare russa di Latakia, sulla costa mediterranea della Siria, che farebbero presagire l’invio di un migliaio di uomini. Come al solito senza traccia di imbarazzo, visto il ruolo distruttivo di Washington nelle vicende siriane e non solo, il governo USA ha immediatamente ammonito Mosca a evitare mosse che potrebbero determinare un’escalation dello scontro, se non un confronto diretto delle forze russe con quelle della “coalizione” guidata dagli americani contro l’ISIS in Siria.

Come al solito senza traccia di imbarazzo, visto il ruolo distruttivo di Washington nelle vicende siriane e non solo, il governo USA ha immediatamente ammonito Mosca a evitare mosse che potrebbero determinare un’escalation dello scontro, se non un confronto diretto delle forze russe con quelle della “coalizione” guidata dagli americani contro l’ISIS in Siria.

Se l’intensificazione degli assalti contro Assad rende non troppo remota l’ipotesi di un impegno diretto della Russia a difesa dell’alleato, al momento non sembrano comunque esserci segnali concreti di un imminente coinvolgimento delle forze del Cremlino in Siria.

Alla luce del caos generato in gran parte da essi stessi in questo paese, gli Stati Uniti appaiono però estremamente nervosi, viste le difficoltà a leggere il grado di sostegno tuttora assicurato da Mosca - o da Teheran - al regime di Damasco, tanto più che Putin continua ad adoperarsi per una difficilissima soluzione diplomatica alla crisi in Siria dopo i fallimenti degli sforzi guidati dall’Occidente.

Un altro chiaro segnale dell’attitudine americana verso la Russia è emerso infine dalle rivelazioni del ministero degli Esteri greco, il quale ha reso noto nel fine settimana come Washington abbia chiesto ad Atene di negare il permesso di sorvolare lo spazio aereo greco ai velivoli russi diretti in Siria. Secondo l’agenzia di stampa russa RIA Novosti, Mosca avrebbe chiesto alla Grecia di potere usare il proprio spazio aereo per voli umanitari diretti in Siria nel mese di settembre e Atene, almeno per il momento, avrebbe risposto positivamente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Le frontiere tedesche e austriache si sono aperte, ma, in assenza di una svolta nella politica europea, la questione migranti rimane lontana da una soluzione. La Commissione Ue sta lavorando a un nuovo piano per una ridistribuzione delle quote più equa e obbligatoria, che comprenda anche sanzioni per chi non accetta. Se nulla cambierà nelle prossime settimane, saranno quattro i Paesi a meritare la punizione dell'Europa: Ungheria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, che insieme formano il cosiddetto Visegrad Group.

"Ogni proposta che porti all'introduzione di quote obbligatorie e permanenti su misure di solidarietà sarebbe inaccettabile", hanno scritto in un comunicato congiunto i quattro governi dell'est. Il ministro dell'Interno ceco ha detto che le quote "non risolvono niente", perché "non è chiaro come siano calcolate né cosa debbano fare le autorità locali per trattenere i profughi".

Peccato che, invece di pretendere maggiore chiarezza, il Visegrad Group si limiti a respingere a priori la proposta delle quote, senza nemmeno conoscerne i dettagli, peraltro ancora da stabilire. Una posizione intransigente, animata da una xenofobia di fondo e in evidente contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951, che concede lo status di rifugiato a chi, tornando in patria, sarebbe in pericolo. Oltre alle sanzioni, non sarebbe assurdo punire chi rinnega questo cardine del diritto internazionale con l'espulsione dall'Unione europea.

Quella delle quote è l'unica soluzione sostenibile per affrontare una crisi che non è temporanea, ma strutturale, come dimostrano ancora una volta i numeri. Ieri Robert Crepinko, direttore di Europol, l'agenzia Ue per la lotta al crimine, ha fornito un dato impressionante: le persone coinvolte a vario titolo nel traffico di esseri umani verso l'Europa sarebbero almeno 30mila. Un esercito formato da individui di varie nazionalità, per i quali il business dei migranti vale complessivamente miliardi di dollari l'anno. Secondo Izabella Cooper, portavoce di Frontex, l'agenzia europea che controlla le frontiere, oggi il racket dell'immigrazione nell'Ue, incluso quello delle persone destinate al mercato del sesso, "è probabilmente il più redditizio che esista", superando in termini di ritorno economico perfino il contrabbando di armi e droga.

Ad oggi Europol e la missione navale Ue "Eunavfor Med" collaborano da una base in Sicilia per identificare e smantellare le reti dei trafficanti di persone. Crepinko ha annunciato che a breve sarà aperto un altro distaccamento al Pireo, in Grecia, per aggredire il flusso dalla Turchia. Per noi italiani si tratta di provvedimenti importanti, eppure il loro peso sulla situazione generale è limitato: appena 3mila dei 30mila sospetti gestisce le rotte attraverso il Mediterraneo, mentre il resto dei trafficanti opera sulle direttrici che percorrono via terra l'Asia, l'Africa e i Balcani.

Per dare un'idea di quanto fluida e sfuggente sia la situazione, il capo di Europol ha citato come esempio il caso di una banda recentemente scoperta in Grecia. Era formata da 16 membri, di cui due romeni, due egiziani, due pakistani, sette siriani, un indiano, un filippino e un iracheno. Da soli, questi uomini hanno fatto arrivare in Europa via mare, aria e terra, centinaia di siriani, fornendo loro anche documenti falsi. Nel giro di pochi mesi hanno guadagnato 7 milioni e mezzo di euro.  In questo scenario, nella notte fra venerdì e sabato Berlino e Vienna hanno dato il via libera all'ingresso nel loro territorio delle persone ammassate a Budapest. Entro stasera dovrebbero arrivare solo in Germania oltre 7mila profughi. Si tratta di una decisione importante non solo a livello umanitario, ma anche politico, perché di fatto sancisce la sospensione degli accordi di Dublino, che avrebbero imposto all'Ungheria di trattenere e identificare tutti i richiedenti asilo.

In questo scenario, nella notte fra venerdì e sabato Berlino e Vienna hanno dato il via libera all'ingresso nel loro territorio delle persone ammassate a Budapest. Entro stasera dovrebbero arrivare solo in Germania oltre 7mila profughi. Si tratta di una decisione importante non solo a livello umanitario, ma anche politico, perché di fatto sancisce la sospensione degli accordi di Dublino, che avrebbero imposto all'Ungheria di trattenere e identificare tutti i richiedenti asilo.

"In quanto Paese economicamente sano abbiamo la forza di fare quanto è necessario - ha detto Angela Merkel - ma l’intero sistema dell’accoglienza e dell’asilo va rivisto". In queste ultime parole della cancelliera sta il vero punto centrale della questione. L'asilo politico è riconosciuto dall'Europa come un diritto fondamentale, ma a questo punto, secondo Berlino, l'Unione deve rivedere le proprie regole su chi abbia davvero diritto allo status legale di rifugiato. I migranti economici, ossia quelli che provengono da Paesi poveri ma considerati sicuri, devono rimanere tagliati fuori.

E' questo il caso di 160mila richiedenti asilo arrivati in Germania fino a giugno (quasi la metà del totale), che provengono da Paesi dei Balcani occidentali, soprattutto Kosovo e Albania. Secondo i democristiani della Cdu/Csu devono essere rimandati indietro, mentre i Verdi e la Linke sono per l'accoglienza. Più ambigua la posizione dei socialdemocratici, divisi al proprio interno ma a quanto pare orientati ad appoggiare gli alleati conservatori con cui sono al governo. Sembra che l'obiettivo della grosse Koalition sia aumentare il numero dei Paesi d'origine considerati sicuri.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Alle migliaia di migranti e profughi bloccati in Ungheria è stata negata nuovamente anche nella giornata di mercoledì la possibilità di accedere ai treni diretti in gran parte in Germania dalla stazione Keleti di Budapest. La situazione dei rifugiati è apparsa sempre più precaria proprio mentre i paesi dell’Unione Europea stanno ricorrendo a metodi repressivi e anti-democratici per cercare di affrontare il crescente flusso di persone in fuga da zone di guerra o economicamente devastate.

Il governo ungherese di estrema destra del primo ministro Viktor Orbán aveva fatto marcia indietro martedì dalla decisione presa solo il giorno precedente di consentire ai migranti di salire sui convogli diretti a occidente. Martedì la stazione nella capitale è rimasta infatti totalmente chiusa per essere poi riaperta solo ai passeggeri con i documenti in regola.

L’inversione di marcia di Orbán è stata dovuta con ogni probabilità alle pressioni su Budapest fatte dai paesi europei destinazione dei migranti - a cominciare dalla Germania - così da arginare il flusso di persone. La giustificazione per le critiche rivolte al governo ungherese è che quest’ultimo non avrebbe rispettato le procedure di asilo previste dalle normative UE prima di lasciare partire i migranti.

Mercoledì, comunque, i migranti hanno inscenato una protesta pacifica fuori dalla stazione di Budapest, chiedendo di avere la libertà di raggiungere i treni e le loro destinazioni preferite. Le forze di sicurezza sono rimaste però dispiegate nella piazza antistante la stazione e gli agenti hanno proceduto a fermare parecchi migranti e a eseguire controlli dei loro documenti.

Il governo Orbán sta facendo leva sui sentimenti xenofobi di una parte della sua base elettorale annunciando iniziative anti-democratiche per far fronte alla presunta “minaccia” rappresentata dal flusso di migranti. Così, più di tremila soldati saranno inviati a presidiare il confine con la Serbia, da dove i migranti raggiungono l’Ungheria, mentre sono iniziati i lavori per la costruzione di un muro di 4 metri sempre lungo la frontiera meridionale.

I militari ungheresi, ha assicurato il ministero della Difesa di Budapest, non avranno l’autorizzazione all’utilizzo di armi da fuoco contro i migranti, ma il governo sta valutando l’ipotesi di consentire il ricorso alla forza, ad esempio con gas lacrimogeni e altre armi “non letali”.

Lo stesso gabinetto ungherese ha poi bocciato il sistema delle quote stabilito dall’UE, annunciando che Budapest non accetterà di accogliere i 60 mila migranti previsti, dal momento che il paese ha già visto l’arrivo entro i propri confini di 150 mila persone nel solo 2015. Altri paesi dell’Europa orientale, come la Slovacchia, hanno ugualmente respinto la redistribuzione dei migranti, con alcuni esponenti di governo che non hanno esitato a esprimersi in toni apertamente razzisti nel parlare dei profughi e dei rifugiati presenti sul territorio dell’Unione.

Altri paesi dell’Europa orientale, come la Slovacchia, hanno ugualmente respinto la redistribuzione dei migranti, con alcuni esponenti di governo che non hanno esitato a esprimersi in toni apertamente razzisti nel parlare dei profughi e dei rifugiati presenti sul territorio dell’Unione.

Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, ha anch’egli ipotizzato l’uso dell’esercito per bloccare l’ingresso dei migranti nel suo paese. Mercoledì è circolata la notizia che la polizia ceca, dopo avere fermato alcune centinaia di rifugiati provenienti dall’Ungheria e diretti in Germania, ha proceduto a marchiarli individualmente con inchiostro indelebile.

Anche a Occidente, al di là della retorica “umanitaria”, le misure adottate o allo studio indicano chiaramente un’erosione dei diritti umani e democratici. La stessa ipotesi di sospendere le norme del trattato di Schengen minaccia di assestare un colpo letale all’idea già agonizzante di un’Europa aperta e democratica.

Nella giornata di mercoledì, il governo italiano ha fatto sapere di essere disposto a ripristinare i controlli alla frontiera del Brennero, come richiesto dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nell’ambito di una strategia che, con buona pace dei principi di solidarietà ostentati, mira a fermare il maggior numero possibile di migranti nei paesi di primo accesso e impedire il loro arrivo in Germania.

Questa settimana, inoltre, il ministro dell’Interno britannico, Theresa May, aveva prospettato un inasprimento delle norme sull’immigrazione, rendendo addirittura illegale la permanenza nel suo paese anche per i cittadini UE senza un regolare impiego.

Intanto, in aggiunta alle stragi dei mesi e delle settimane precedenti, il numero dei decessi nel tentativo di raggiungere l’Europa continua a salire dopo che mercoledì due barconi sono naufragati al largo delle coste della Turchia facendo 11 morti.

Le reazioni di media e governi in tutta Europa all’affusso dei migranti sconfinano dunque ormai nell’isteria e praticamente in nessun caso vi è una qualche riflessione sulle cause e, soprattutto, sulle responsabilità di quanto sta accadendo. La maggior parte dei profughi e rifugiati che stanno giungendo in Europa viene infatti da paesi, come Siria, Iraq, Libia o Afghanistan, devastati dalle guerre intraprese dai governi occidentali nell’ultimo decennio, tutte promosse con intenti “umanitari” per nascondere gli interessi imperialistici e neo-coloniali che le hanno motivate.

La maggior parte dei profughi e rifugiati che stanno giungendo in Europa viene infatti da paesi, come Siria, Iraq, Libia o Afghanistan, devastati dalle guerre intraprese dai governi occidentali nell’ultimo decennio, tutte promosse con intenti “umanitari” per nascondere gli interessi imperialistici e neo-coloniali che le hanno motivate.

Particolarmente odioso appare l’atteggiamento nei confronti dei rifugiati siriani. Dal 2011 i governi europei - assieme a quello americano - alimentano un conflitto sanguinoso appoggiando l’opposizione armata fondamentalista per rovesciare il regime di Damasco, accusato di reprimere e assassinare deliberatamente il proprio popolo.

Nonostante questa giustificazione ufficiale, i cittadini siriani che fuggono dagli orrori della guerra sono denunciati come una sorta di invasori e, assieme a tutti gli altri disperati che mettono silenziosamente l’Europa di fronte alle proprie responsabilità, devono essere deportati o tenuti fuori con ogni mezzo dai confini del vecchio continente.