- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Se l’ex primo ministro Laburista australiano, Kevin Rudd, vedrà andare in fumo i suoi sforzi per succedere a Ban Ki-moon come Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà in buona parte proprio a causa del governo del suo stesso paese. Nonostante l’eventuale diversità di schieramento politico, la bocciatura di un candidato alla guida di un organismo internazionale da parte dei leader del proprio paese è piuttosto insolita, soprattutto alla luce del relativo prestigio che deriva dall’incarico. Se si considera il contesto strategico e la posizione internazionale dell’Australia, la vicenda di Kevin Rudd risulta tuttavia molto meno sorprendente.

L’ormai più che probabile naufragio della sua candidatura è stato decretato dal rifiuto di sostenerla in maniera ufficiale da parte del primo ministro conservatore australiano, Malcolm Turnbull. Quest’ultimo ha definito il due volte ex premier ed ex ministro degli Esteri Laburista “non qualificato” per occupare la carica di Segretario Generale dell’ONU, senza però spiegarne le ragioni, ufficialmente per non infliggere ulteriori dispiaceri allo stesso Rudd.

La decisione di Turnbull ha finito per accentuare polemiche e divisioni all’interno di una già fragile coalizione di governo, uscita dalle elezioni anticipate di inizio luglio con una risicatissima maggioranza in una sola delle due camere del parlamento australiano. All’interno anche del gabinetto le opinioni su Rudd sono infatti tutt’altro che uniformi. Il ministro degli Esteri, Julie Bishop, aveva anzi sponsorizzato il leader Laburista, la cui candidatura aveva essa stessa sottoposto all’intero gabinetto.

Kevin Rudd, da parte sua, non ha incassato passivamente la presa di posizione del governo, ma nei giorni scorsi ha reso pubbliche tre lettere che testimoniano come Turnbull avesse appoggiato verbalmente la sua candidatura a Segretario Generale almeno dal mese di novembre prima del clamoroso voltafaccia.

Discussioni sull’argomento sarebbero avvenute anche il 23 dicembre negli uffici del primo ministro a Sydney, dove quest’ultimo avrebbe comunicato a Rudd la necessità di ottenere dal governo l’appoggio alla sua candidatura. Ciò avrebbe dovuto essere però una semplice formalità, in modo da evitare l’impressione che si trattasse di una decisione unilaterale presa dal premier.

Turnbull ha smentito la versione di Rudd, ribattendo che, in tutti i loro faccia a faccia, all’ex primo ministro Laburista era stato comunicato che l’eventuale appoggio ufficiale alla sua candidatura sarebbe stato deciso all’interno del gabinetto. Malgrado le smentite, Rudd è riuscito a mettere in serio imbarazzo il premier e, come ha scritto lunedì il quotidiano australiano Sydney Morning Herald, ha “alimentato il sospetto che [Turnbull] sia stato esposto alle pressioni della destra del suo partito [Liberale] per respingere la candidatura”.

In effetti, svariati leader della coalizione “Liberale-Nazionale” avevano sparato a zero su Kevin Rudd, in particolare quelli vicini all’ex primo ministro Tony Abbott, deposto da Turnbull lo scorso settembre con un colpo di mano interno al partito. Anche membri autorevoli del governo si erano lasciati andare a dichiarazioni al limite dell’offensivo nei confronti di Rudd per evidenziarne le carenze caratteriali e i limiti nella capacità di gestire le attività connesse a un incarico così importante e delicato.

Il ministro del Bilancio, Scott Morrison, aveva ad esempio affermato di non potere nemmeno spiegare apertamente le ragioni per cui Rudd è da considerarsi inadatto a guidare le Nazioni Unite, mentre quello dell’Immigrazione, Peter Dutton, aveva definito l’ex premier una sorta di “megalomane” che farebbe impallidire “l’ego di Donald Trump”. Per l’ex ministro ed ex leader dei Liberali al Senato, Eric Abetz, Rudd sarebbe invece un “narcisista” con l’impulso a controllare maniacalmente ogni minimo dettaglio legato alle proprie mansioni.

D’altro canto, anche all’interno del “Labor” ci sono state prese di posizione contrarie a Rudd, pur prevalendo le critiche al governo per avere sacrificato gli interessi dell’Australia a calcoli politici di parte. L’opposizione e molti commentatori sui media ufficiali hanno inoltre puntato il dito contro un primo ministro e un esecutivo che, essendo finiti nella bufera per una questione apparentemente inoffensiva come la candidatura di un australiano alla carica di Segretario Generale dell’ONU, difficilmente sapranno affrontare le sfide ben più complesse che si prospettano per il paese.

Il siluramento di Kevin Rudd, a un’analisi superficiale, appare effettivamente difficile da spiegare. Due volte capo del governo, ministro degli Esteri e con una carriera diplomatica che gli ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza soprattutto della Cina, il leader Laburista è da ritenersi a tutti gli effetti sufficientemente qualificato per l’incarico ora ricoperto da Ban Ki-moon, quanto meno per gli standard correnti.

Il siluramento di Kevin Rudd, a un’analisi superficiale, appare effettivamente difficile da spiegare. Due volte capo del governo, ministro degli Esteri e con una carriera diplomatica che gli ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza soprattutto della Cina, il leader Laburista è da ritenersi a tutti gli effetti sufficientemente qualificato per l’incarico ora ricoperto da Ban Ki-moon, quanto meno per gli standard correnti.

A negargli la possibilità di correre alla successione del diplomatico sudcoreano non sono state perciò soltanto le divisioni all’interno della coalizione di governo, ingigantite dalla precaria posizione del gabinetto Turnbull dopo un’elezione finita non esattamente nel mondo auspicato dal primo ministro.

Le ragioni dell’insolita bocciatura di Rudd vanno ricercate anche e, probabilmente, soprattutto nelle sue posizioni sulla questione strategica più importante per l’Australia in questo frangente storico, vale a dire la rivalità tra Stati Uniti e Cina, nonché il conseguente posizionamento di Canberra tra il proprio principale alleato diplomatico-militare e il primo partner commerciale.

Le stesse reazioni opposte tra gli schieramenti politici in Australia all’affondamento di Rudd riflettono le divisioni esistenti nella classe dirigente di questo paese sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Washington e Pechino, ovvero quale condotta strategica garantisca maggiori benefici agli interessi rappresentati dai partiti australiani e dalle varie fazioni al loro interno.

Rudd, ben lungi dal mettere in dubbio l’alleanza strategica tra USA e Australia, in questi anni ha nondimeno sostenuto pubblicamente posizioni che si scontrano con gli interessi e le strategie di Washington in Asia sud-orientale. Per l’ex primo ministro Laburista, cioè, le aggressive politiche di accerchiamento della Cina promosse dall’amministrazione Obama per contenerne l’espansione e subordinarne gli interessi a quelli americani, rischiano di provocare una guerra tra le due potenze a cui l’Australia non potrebbe ragionevolmente sottrarsi.

Per questa ragione, Rudd promuove da tempo un processo di distensione in Estremo oriente, all’interno del quale possano conciliarsi pacificamente gli interessi della Cina, degli Stati Uniti e dei rispettivi alleati. A questo scopo, qualche anno fa Rudd aveva lanciato l’idea di una Comunità dell’Asia e del Pacifico, una sorta di piattaforma all’insegna del multilateralismo che avrebbe dovuto includere i principali attori della regione, oltre ovviamente agli USA.

Proprio questo progetto e, più in generale, le sue posizioni sulle relazioni sino-americane gli erano costate il posto di primo ministro nel 2010, quando una fazione interna al “Labor” vicina a Washington lo aveva rimosso dall’incarico con un voto interno che avrebbe portato alla guida del partito e del governo la sua vice, Julia Gillard.

A sei anni di stanza da questi fatti e con l’inasprirsi dello scontro tra USA e Cina, è più che verosimile che gli stessi fattori abbiano contribuito a mettere fine alle aspirazioni di Kevin Rudd a diventare il prossimo Segretario Generale dell’ONU.

Significativo è poi il fatto che a stroncarlo sia stato il premier Turnbull, egli stesso fino a pochi mesi fa considerato decisamente più cauto nell’allinearsi alle esigenze strategiche di Washington rispetto a due dei suoi predecessori: Gillard e Abbott. L’attuale governo australiano ha in realtà continuato ad assecondare il processo di integrazione dell’Australia nei piani di guerra contro la Cina dell’amministrazione Obama, ma ha finora evitato di prendere posizioni provocatorie come la partecipazione ai pattugliamenti americani nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale rivendicate da Pechino.

La marcia indietro di Turnbull sulla candidatura di Kevin Rudd potrebbe allora essere stata suggerita proprio da Washington, forse in seguito alla recente sentenza di un tribunale internazionale che ha accolto in buona parte la causa intentata dalle Filippine contro la Cina sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

In un’intervista ampiamente riportata dalla stampa australiana e internazionale, Rudd aveva minimizzato gli effetti del verdetto, dichiarando di preferire una soluzione diplomatica della questione tra Cina e Filippine. Parallelamente, l’ex premier Laburista aveva in qualche modo giustificato la decisione di Pechino di ignorare la sentenza con il fatto che altri paesi, come Russia e Stati Uniti, si erano in passato comportati allo stesso modo in risposta a verdetti sfavorevoli. La decisione del governo Turnbull di bocciare la candidatura di Rudd è arrivata infine poco dopo una visita in Australia del vice-presidente USA, Joe Biden, caratterizzata da toni marcatamente provocatori nei confronti della Cina. Il vice di Obama potrebbe evidentemente avere ribadito la disapprovazione del proprio governo nei confronti di Rudd nel corso delle discussioni con il primo ministro e il ministro degli Esteri Bishop.

La decisione del governo Turnbull di bocciare la candidatura di Rudd è arrivata infine poco dopo una visita in Australia del vice-presidente USA, Joe Biden, caratterizzata da toni marcatamente provocatori nei confronti della Cina. Il vice di Obama potrebbe evidentemente avere ribadito la disapprovazione del proprio governo nei confronti di Rudd nel corso delle discussioni con il primo ministro e il ministro degli Esteri Bishop.

Senza l’appoggio ufficiale del suo governo, le possibilità di Rudd di succedere a Ban Ki-moon sono dunque virtualmente svanite. Una parte del partito di Turnbull, tra cui Tony Abbott, ha finito per manifestare il proprio sostegno per l’ex primo ministro neozelandese, Helen Clark.

Della dozzina di candidati a Segretario Generale, quelli con le maggiori possibilità di successo, oltre alla Clark, sembrano essere in particolare l’ex primo ministro portoghese, António Guterres, e l’ex ministro degli Esteri della Croazia, Vesna Pusi?.

Il meccanismo di selezione prevede che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU valuti i candidati ufficiali, sui quali i cinque membri permanenti possono mettere il veto, e rimandi poi la decisione finale a un voto segreto dell’Assemblea Generale. Il mandato del nuovo Segretario Generale, della durata di cinque anni e rinnovabile, inizierà il primo gennaio del 2017.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Senza processo, condannate a pene detentive o di morte, torturate e maltrattate da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza (NSA), principale organismo di Stato impegnato nella repressione del dissenso e dell’opposizione, e dell’intelligence militare egiziana: sono le vittime di sparizione forzata. Solo per essere sostenitrici del deposto presidente Mohamed Morsi o di altri movimenti politici opposti al governo.

Il quale, manco a dirlo, sostiene che gli abusi e le violazioni da parte delle sue forze armate non hanno fondamenta e sono il frutto di una distorta propaganda a favore della Fratellanza Musulmana. Della quale, nel 2013 e nel 2014, sono stati arrestati tremila membri insieme a quasi ventiduemila sospettati di altri movimenti; ai quali si aggiungono, nel 2015, altre dodicimila persone, compresi studenti, accademici, ingegneri, medici e operatori sanitari.

Sebbene per la stessa natura della sparizione non sia possibile avere una stima precisa, Amnesty International, nel suo rapporto “Egitto: ufficialmente, tu non esisti. Scomparsi e torturati in nome della lotta al terrorismo”, sostiene che, ogni giorno, in media, tre o quattro persone sono soggette a sparizione forzata. Tanto che, tra il 2013 e il 2016, sono state costruite e progettate dieci nuove prigioni per contenere l’elevato numero di detenuti. In genere, uomini tra i cinquanta e i quattordici anni, con l’accusa di aver violato la legge sulle manifestazioni, di aver partecipato a cortei non autorizzati, di averne programmato la partecipazione o di aver attaccato le forze dell’ordine.

Trattenute in stazioni di polizia o nei campi delle Forze centrali di Sicurezza – campi di addestramento e alloggio della polizia antisommossa – oppure in uffici dell’NSA, luoghi non ufficiali per la detenzione, le vittime vengono fatte sparire, arbitrariamente e in assenza di provvedimenti giudiziari, per periodi che vanno dai quattro giorni ai sette mesi, in incommunicado, soggetti alla falsificazione della data di arresto nelle relazioni ufficiali di indagine, con lo scopo di nascondere l’illegittimità degli arresti e il tempo di sparizione.

Durante la quale sono stati pestati, sospesi per gli arti al soffitto, ammanettati e bendati per lungo tempo, sollecitati con scosse elettriche al viso, alle labbra e ai denti e impedendo loro di dormire. Stessa sorte anche per i minori, con l’aggravante dello stupro, fermati dai sette ai cinquanta giorni senza poter contattare le famiglie o aver rapporti con un legale: torturati in isolamento per ottenere confessioni o dichiarazioni incriminanti terze persone. Nonostante il volume crescente di prove di torture e di altri trattamenti illeciti da parte delle forze di sicurezza egiziane e sebbene la legge imponga diverse responsabilità relativamente alla detenzione, nessun pubblico ministero ha preso alcuna iniziativa al fine di avviare indagini sulle accuse di tortura avanzate.

Nonostante il volume crescente di prove di torture e di altri trattamenti illeciti da parte delle forze di sicurezza egiziane e sebbene la legge imponga diverse responsabilità relativamente alla detenzione, nessun pubblico ministero ha preso alcuna iniziativa al fine di avviare indagini sulle accuse di tortura avanzate.

Anzi, le dichiarazioni ufficiali negano che avvengano le sparizioni forzate e che il termine sia una creazione dei leader esiliati di Fratellanza Musulmana – una delle più importanti organizzazioni islamiste internazionali - che desiderano ostacolare gli sforzi del ministero degli Interni alla lotta al terrorismo.

Invece, viene proprio da pensare che l’uso della sparizione forzata sia destinato, piuttosto, a scoraggiare l’opposizione al governo ed a veicolare un chiaro messaggio secondo cui, l’NSA in particolare, può violare i diritti umani fondamentali, incoraggiando la diffusione della tortura e di un sistema giudiziario iniquo basato su confessioni ottenute da persone sospette senza fornire loro l’opportunità di essere tutelate da qualsiasi organo di controllo indipendente. Il caso del nostro Giulio Regeni non è isolato. Purtroppo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il giorno dell’assegnazione ufficiale della nomination alla convention Democratica di Philadelphia è stato contrassegnato dal tentativo di definire la candidatura di Hillary Clinton come una sorta di successo di portata storica per il solo fatto che una donna correrà per la prima volta alla presidenza degli Stati Uniti per uno dei due principali partiti americani. Le stesse personalità politiche e - tristemente - dello spettacolo che hanno parlato ai delegati Democratici sono state in larga misura donne o di colore, al preciso scopo di promuovere le consuete politiche di genere che servono a nascondere la vera natura di un partito, e di una candidata, ancorati agli interessi del business e dell’industria militare americana.

Nonostante la presenza di sostenitori animati probabilmente da un genuino spirito progressista, lo spettacolo organizzato a Philadelphia ha avuto per certi versi un carattere ancora più sinistro rispetto alla convention del Partito Repubblicano. La sfilata di nomi che hanno animato quella Democratica, così come il dibattito che l’ha preceduta e le deliberazioni dei vertici del partito, hanno lasciato infatti un’impressione inequivocabile di disonestà e cinismo.

Questo perché, mentre il Partito Repubblicano ha in gran parte abbandonato anche la pretesa esteriore di battersi per gli americani comuni e consente quasi sempre ai propri esponenti di dare sfogo alle tendenze più retrograde che lo caratterizzano, quello Democratico continua a mascherare l’orientamento reazionario con una messinscena e una retorica da baluardo dei valori “liberal”.

Tanto più il Partito Democratico si sposta a destra, maggiori devono essere gli sforzi per cercare di conservare la sua tradizionale base elettorale, infinitamente più a sinistra dei vertici, a rischio però di fare esplodere in maniera clamorosa tensioni e divisioni che, vista anche la profondissima crisi economica e sociale che attraversa l’America, sempre più difficilmente possono essere contenute all’interno dell’attuale sistema politico.

Ai primi segnali di un’esplosione di questo genere si è forse assistito questa settimana a Philadelphia, dove, dietro alla celebrazione delle fallimentari politiche identitarie del finto progressismo americano, una parte dei delegati Democratici ha clamorosamente respinto la nomination di Hillary Clinton.

Più di un centinaio di sostenitori di Bernie Sanders ha lasciato la convention dopo la proclamazione dell’ex segretario di Stato a candidata alla presidenza nella giornata di martedì. In maniera ancora più significativa, i delegati fedeli a Sanders hanno protestato contro la scelta di Hillary malgrado il senatore del Vermont li avesse implorati in più occasioni di adeguarsi alla decisione del partito. Nella prima giornata della convention, Sanders aveva espresso il proprio “endorsement” ufficiale alla ex rivale, ricevendo fischi da una parte della platea, mentre martedì ne ha proposto addirittura la nomina per acclamazione. I suoi sostenitori hanno evidentemente preso atto della decisione di Sanders di appoggiare una candidata che rappresenta tutto ciò contro cui egli stesso si era scagliato durante le primarie, consentendogli di creare un vero e proprio “movimento”, dirottato ora invece nel vicolo cieco del Partito Democratico.

I suoi sostenitori hanno evidentemente preso atto della decisione di Sanders di appoggiare una candidata che rappresenta tutto ciò contro cui egli stesso si era scagliato durante le primarie, consentendogli di creare un vero e proprio “movimento”, dirottato ora invece nel vicolo cieco del Partito Democratico.

L’entusiasmo propagandato dai media per la nomination di Hillary, esemplificato dalla patetica immagine della rottura del “soffitto di vetro”, per spiegare che mai una donna è stata così vicina alla Casa Bianca, implica in sostanza il silenzio su ciò che rappresenta realmente la ex first lady.

Il fatto di avere una donna alla guida degli Stati Uniti dovrebbe essere cioè una conquista più importante rispetto al fatto che la candidata e la sua famiglia hanno un rapporto simbiotico con i super-ricchi d’America e in particolare con le grandi banche di Wall Street, grazie alle quali Bill e Hillary hanno incassato decine di milioni di dollari come compenso per i servizi resi durante la loro carriera politica.

Proprio il discorso dell’ex presidente Democratico è risultato centrale nel promuovere la consorte come l’unica tra i due candidati alla presidenza in grado di battersi per gli americani più deboli. La presentazione di Hillary in questa luce ha obbligato naturalmente Bill Clinton a tralasciare svariati dettagli del passato di entrambi, come il fatto che durante la presidenza di quest’ultimo erano stati adottati provvedimenti che, da un lato, hanno distrutto il welfare americano e, dall’altro, hanno spazzato via le rimanenti regolamentazioni dell’industria finanziaria.

Il momento più nauseante della giornata che ha visto l’incoronazione di Hillary è coinciso tuttavia con lo sfruttamento da parte del Partito Democratico delle tragedie dei famigliari di alcune vittime di colore della violenza della polizia, invitati sul palco di Philadelphia. Le storie delle madri degli assassinati per mano di agenti di polizia sono state usate per ingigantire ancora una volta la questione razziale negli Stati Uniti, come se essa fosse disgiunta dalle problematiche sociali e, fondamentalmente, di classe che sono alla base delle violenze delle forze dell’ordine.

La promozione di politiche identitarie da parte dei partiti di orientamento “liberal”, negli USA come altrove, riflettono d’altra parte il tentativo di raccogliere consensi elettorali per un’azione politica che, in realtà, è caratterizzata principalmente dal rigore e dalla guerra. Allo stesso tempo, la fissazione sulle questioni di razza o di genere produce divisioni e impedisce una mobilitazione dal basso fondata su rivendicazioni di natura economica e sociale, al di là del sesso e del colore della pelle.

Fuori da ogni discussione alla convention, come anche durante le primarie, è rimasta poi la politica estera, sia quella perseguita dall’amministrazione Obama sia quella dell’eventuale amministrazione Clinton. Hillary è considerata universalmente la candidata con le maggiori credenziali in ambito militare, conquistate grazie all’instancabile promozione della forza nella difesa degli interessi americani durante gli anni trascorsi alla guida del Dipartimento di Stato.

Proprio il ruolo da protagonista svolto nella distruzione di un paese come la Libia o le pressioni sulla Casa Bianca per intensificare l’impegno militare in Siria è valso a Hillary il sostegno di numerosi “falchi” e “neo-con” Repubblicani, alcuni dei quali potenziali criminali di guerra, preoccupati per le tendenze isolazioniste di Donald Trump.

Il pedigree guerrafondaio della candidata Democratica o i preparativi già in atto per lanciare nuove guerre dopo le elezioni non sono stati però toccati durante la convention, tantomeno da un Bernie Sanders impegnato a soffocare in tutti i modi la “rivoluzione” da lui stesso alimentata e poi cavalcata nei mesi scorsi. Lo stesso Sanders ha ritenuto di non dover sollevare nemmeno le questioni emerse dopo la pubblicazione settimana scorsa da parte di WikiLeaks di migliaia di e-mail del Comitato Nazionale Democratico (DNC). Questi documenti hanno evidenziato le manovre dell’establishment del partito per fare in modo che Sanders non avesse alcuna possibilità di conquistare la nomination. Le rivelazioni, che chiaramente hanno moltiplicato le frustrazioni dei sostenitori del senatore, non hanno scalfito la sua determinazione nel cercare di convincerli ad appoggiare Hillary Clinton.

Lo stesso Sanders ha ritenuto di non dover sollevare nemmeno le questioni emerse dopo la pubblicazione settimana scorsa da parte di WikiLeaks di migliaia di e-mail del Comitato Nazionale Democratico (DNC). Questi documenti hanno evidenziato le manovre dell’establishment del partito per fare in modo che Sanders non avesse alcuna possibilità di conquistare la nomination. Le rivelazioni, che chiaramente hanno moltiplicato le frustrazioni dei sostenitori del senatore, non hanno scalfito la sua determinazione nel cercare di convincerli ad appoggiare Hillary Clinton.

Le e-mail del DNC hanno anche fatto luce sulle pratiche discutibili, se non palesemente illegali, adottate per raccogliere fondi elettorali. Il partito ha ad esempio convogliato ingenti donazioni verso l’organizzazione che gestisce la campagna elettorale di Hillary, aggirando la legge americana che limita rigorosamente il finanziamento diretto dei singoli candidati.

Inoltre, i documenti hanno mostrato le modalità con cui gli uomini del DNC sollecitano donazioni ai ricchi sostenitori del partito, ai quali offrono spesso incentivi in cambio del loro denaro, come ad esempio la possibilità di partecipare a eventi esclusivi con accesso diretto talvolta anche al presidente Obama e al vice-presidente Biden.

Anche queste pratiche sono ovviamente passate sotto silenzio alla convention di Philadelphia. Esse hanno però contribuito a delineare ancora una volta la natura e i punti di riferimento del Partito Democratico, intento a celebrare, con la stretta collaborazione dei media ufficiali, la presunta storica conquista della prima donna seriamente candidata alla Casa Bianca nella storia degli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A giudicare dalla stampa ufficiale negli Stati Uniti, il principale responsabile per il caos e le divisioni che sta attraversando il Partito Democratico mentre è in corso di svolgimento la convention nazionale a Philadelphia non sarebbe altri che il presidente russo, Vladimir Putin. Le trame del capo del Cremlino per “distruggere la democrazia americana” favorirebbero intenzionalmente il candidato Repubblicano alla presidenza, Donald Trump, a sua volta definito dai media come una sorta di fantoccio pronto a fare il gioco di Mosca.

Il livello di isteria anti-russa raggiunto dai media d’oltreoceano, impegnati a propagandare l’agenda del governo di Washington, sarebbe giornalisticamente di scarso interesse se non per il fatto che si inserisce in una delicatissima campagna elettorale per la presidenza e, soprattutto, nel pieno di una rivalità tra le due potenze nucleari che rischia seriamente di sfociare in un conflitto rovinoso.

Com’è noto, Putin è stato trascinato nel dibattito politico statunitense dopo la pubblicazione la settimana scorsa da parte di WikiLeaks di circa 20 mila e-mail scambiate durante le primarie dai membri del Comitato Nazionale del Partito Democratico (DNC). Da molti di questi messaggi si comprende, tra l’altro, come i vertici del partito abbiano manovrato dietro le spalle degli elettori per favorire la candidatura di Hillary Clinton e far naufragare quella di Bernie Sanders.

Già una prima serie di documenti del DNC era apparsa in rete nel mese di giugno e i leader Democratici, così come la stampa allineata al partito di Obama e Hillary, avevano puntato il dito contro hacker al servizio del governo russo. In quell’occasione, un hacker indipendente che opera sotto il nome di Guccifer 2.0 aveva però rivendicato la responsabilità unica della violazione dei server del Partito Democratico. Le accuse contro la Russia non erano inoltre sorrette da nessuna prova concreta, ma si basavano per lo più su presunte ricerche di esperti informatici di compagnie spesso legate ad ambienti Democratici di Washington.

Le accuse a Mosca sono così tornate prevedibilmente a occupare le prime pagine dei giornali americani anche dopo le più recenti rivelazioni di WikiLeaks. Anzi, la ferocia con cui giornali come il Washington Post o il New York Times hanno attaccato Putin per le interferenze nella campagna per la Casa Bianca è apparsa ancora più accentuata visti gli affanni di Hillary e la pessima figura fatta dal Partito Democratico nelle fasi di apertura della convention.

Un durissimo editoriale contro la Russia, pubblicato martedì proprio dal Washington Post, ha dato l’idea di quanto sia ritenuta essenziale la vittoria dell’ex segretario di Stato nelle elezioni di novembre da una parte consistente della classe dirigente americana, quella cioè legata all’apparato militare e dell’intelligence che non vede altra soluzione al declino degli Stati Uniti se non in una politica estera sempre più aggressiva.

Il delirio del giornalismo “mainstream” negli USA, riassunto nella presa di posizione del Post, non fa dunque che giustapporre una serie di fatti non provati all’interno di una ricostruzione della realtà del tutto capovolta, così da sostenere una tesi preconfezionata a sostegno di un preciso obiettivo politico. Ovvero la promozione della candidatura di Hillary Clinton. L’editoriale si apre con una frase che lascia poco spazio ai dubbi. A Vladimir Putin, cioè, “dovrebbe andare la responsabilità del caos fratricida che ha agitato il Partito Democratico alla vigilia della convention”. “Esperti di cyber sicurezza - continua l’articolo - ritengono probabile che l’intelligence russa sia penetrata nei server del DNC”. Quindi, le rivelazioni di WikiLeaks sono giunte perfettamente a tempo per alimentare le tensioni in casa Democratica, in particolare tra i sostenitori di Sanders e quelli di Hillary, con il preciso intento di penalizzare quest’ultima.

L’editoriale si apre con una frase che lascia poco spazio ai dubbi. A Vladimir Putin, cioè, “dovrebbe andare la responsabilità del caos fratricida che ha agitato il Partito Democratico alla vigilia della convention”. “Esperti di cyber sicurezza - continua l’articolo - ritengono probabile che l’intelligence russa sia penetrata nei server del DNC”. Quindi, le rivelazioni di WikiLeaks sono giunte perfettamente a tempo per alimentare le tensioni in casa Democratica, in particolare tra i sostenitori di Sanders e quelli di Hillary, con il preciso intento di penalizzare quest’ultima.

Putin, d’altronde, per i vertici del Washington Post ha cercato in molte occasioni di “intervenire nelle vicende politiche interne di numerosi paesi europei”, come l’Ucraina o la Moldavia, ma anche la Francia e l’Italia. Eventuali interferenze russe, se pure esistono, sono peraltro trascurabili in confronto a quelle degli Stati Uniti, di cui non è possibile rendere conto in maniera anche solo superficiale per ragioni di spazio.

Ancor più, queste tesi cercano deliberatamente di occultare i veri motivi di tensioni e divisioni emerse alla convention di Philadelphia. Non sono infatti Trump, Putin o WikiLeaks a infiammare gli animi tra i Democratici, quanto piuttosto la realtà di un partito che vede su posizioni opposte da una parte i vertici e una candidata guerrafondaia e al servizio di Wall Street e, dall’altra, una base animata in gran parte dal desiderio di vedere attuata un’agenda progressista e che alle primarie aveva illusoriamente appoggiato Sanders.

In ogni caso, secondo la versione ufficiale, cyber-agenti russi avrebbero ottenuto l’accesso alle e-mail dei dirigenti del Partito Democratico per colpire Hillary Clinton e favorire l’ascesa alla presidenza di Trump, notoriamente ammiratore di Putin e del suo regime.

L’equazione Putin-Trump è sostenuta in questi giorni da quasi tutti i principali giornali americani e, al di là delle considerazione insensate su una teorica alleanza tra i due, essa aiuta a comprendere la natura dei timori nutriti da molti verso il candidato Repubblicano negli ambienti di potere di Washington.

Non solo Trump in questi mesi ha espresso varie volte una certa ammirazione per il presidente russo, ma ha anche manifestato l’intenzione di ristabilire relazioni distese con Mosca. Inoltre, in un’intervista rilasciata al New York Times durante la convention Repubblicana di Cleveland, Trump aveva fatto rabbrividire la galassia “neo-con” al servizio dell’imperialismo americano, prospettando un relativo disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e dai vincoli che li legano agli alleati.

Ciò comporterebbe un arretramento dalle politiche egemoniche perseguite in maniera aggressiva dagli USA in ogni angolo del pianeta e, in particolare, nei confronti di potenze rivali come Russia e Cina. Che poi un eventuale presidente Trump farebbe una rapida marcia indietro a causa delle pressioni dell’establishment, è più che probabile. Tuttavia, in un’atmosfera dominata dalla demonizzazione di Mosca, sentire un candidato alla Casa Bianca mettere ad esempio in dubbio l’appoggio della NATO ai paesi baltici in caso di aggressione russa deve avere turbato seriamente molti anche all’interno del Partito Repubblicano.

Gli attacchi contro il Cremlino e le critiche a Trump per le sue tendenze isolazioniste servono così anche alla strategia del clan Clinton di consolidare l’immagine della ex first lady come la candidata più idonea a proseguire e, anzi, intensificare le aggressive politiche anti-russe dell’amministrazione Obama.

Sempre con lo stesso obiettivo, lunedì la testata on-line americana The Daily Beast ha poi dato la notizia del sospetto da parte dell’FBI che l’hackeraggio ai danni del DNC, presumibilmente in corso da un anno, e la consegna del materiale così ottenuto a WikiLeaks sarebbero opera dell’intelligence russa.

Come se l’intervento della polizia federale USA fosse prova della veridicità delle accuse, lo stesso sito cerca poi di convincere i suoi lettori circa l’esistenza di un piano del Cremlino per “sottrarre a Hillary Clinton la possibilità di diventare il prossimo presidente”, poiché il “candidato preferito [di Putin] è Donald Trump”. A questo scopo vengono inutilmente elencate una serie di manovre messe in atto durante la Guerra Fredda dal KGB per screditare la “democrazia” americana. Se è con ogni probabilità vero che il presidente russo vedrebbe con minore preoccupazione una vittoria di Trump, ciò non costituisce prova che ci sia un intervento clandestino nelle vicende politiche interne degli USA da parte del suo governo, cosa che invece ha fatto e continua a fare proprio quello americano in moltissimi paesi.

Se è con ogni probabilità vero che il presidente russo vedrebbe con minore preoccupazione una vittoria di Trump, ciò non costituisce prova che ci sia un intervento clandestino nelle vicende politiche interne degli USA da parte del suo governo, cosa che invece ha fatto e continua a fare proprio quello americano in moltissimi paesi.

La campagna in atto per collegare Putin a Trump sta sfruttando infine anche gli interessi economici di quest’ultimo in Russia che risalirebbero addirittura agli ultimi anni dell’era sovietica. Precedenti incarichi del numero uno della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, vengono poi citati come ulteriore prova dei suoi legami con il Cremlino. Manafort aveva infatti lavorato come consulente per l’ex presidente ucraino filo-russo, Viktor Yanukovych, deposto nel 2014 da un golpe di estrema destra organizzato e appoggiato dall’amministrazione Obama.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con una parziale vittoria diplomatica sugli Stati Uniti, la Cina ha ottenuto lunedì lo stralcio di qualsiasi riferimento esplicito alla recente sentenza della Corte Arbitrale Permanente de L’Aja sulle contese nel Mar Cinese Meridionale dal tradizionale comunicato congiunto emesso durante il summit dei dieci membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in corso questa settimana in Laos.

Questo gruppo di paesi, le cui economie sommate costituirebbero la settima potenza del pianeta, è da tempo esposto alle pressioni di Washington e Pechino per orientarne le deliberazioni secondo i rispettivi interessi strategici. L’ASEAN è diventata in sostanza uno dei terreni di scontro tra USA e Cina, con i primi che cercano di portare le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale al centro delle discussioni di un forum multilaterale, mentre la seconda continua a prediligere la soluzione delle controversie su un piano esclusivamente bilaterale.

Come già era accaduto nei vertici ASEAN degli ultimi anni, anche in questa occasione le sedute sono state caratterizzate da accese trattative che hanno visto gli inviati di Washington e Pechino impegnati a convincere i delegati dei paesi membri a sostenere le loro posizioni.

L’incontro di Vientiane, la capitale del Laos, ha assunto un’importanza diplomatica particolare, essendo il primo di questa organizzazione a tenersi dopo la già citata opinione del tribunale internazionale che, in base alla Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS), ha accolto in buona parte la causa intentata dalle Filippine contro la Cina.

Proprio il governo di Manila, assieme al Vietnam, cioè l’altro paese maggiormente disposto a seguire la linea provocatoria degli Stati Uniti nel sud-est asiatico, aveva spinto per convincere gli altri membri dell’ASEAN a produrre un comunicato ufficiale che facesse riferimento alla sentenza, fermamente respinta dalla Cina, e alla necessità di rispettarne il contenuto

Gli alleati di Pechino - il Laos e, ancor più, la Cambogia - hanno però sostenuto le posizioni della Cina e, visto che il comunicato ufficiale del vertice deve essere approvato all’unanimità, da quest’ultimo è alla fine rimasto fuori ogni riferimento diretto alla sentenza del Tribunale ONU.

La dichiarazione dell’ASEAN ha soltanto espresso preoccupazione per le attività in corso nel Mar Cinese Meridionale, senza tuttavia condannare la Cina, come volevano gli Stati Uniti. I dieci membri hanno poi riaffermato l’impegno nel “mantenere e promuovere la pace, la stabilità, la sicurezza e la libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale”, assieme all’auspicio di migliorare la “fiducia reciproca”, nonché l’invito ad agire con moderazione ed “evitare azioni che possano complicare ulteriormente la situazione”.

Nel comunicato si chiede infine l’implementazione del cosiddetto “Codice di comportamento”, ovvero un meccanismo, condiviso dalla Cina, per gestire e risolvere in maniera pacifica le emergenze e i disaccordi derivanti dalle dispute territoriali e marittime nel Mar Cinese Meridionale.

L’amministrazione Obama non è dunque riuscita nemmeno in questa circostanza a ottenere una presa di posizione netta contro la Cina da parte dell’ASEAN. Washington intendeva utilizzare un’eventuale condanna per mostrare alla comunità internazionale che le proprie politiche di contenimento e accerchiamento della Cina non rispondono a una logica unilaterale, ma sarebbero la naturale risposta alle aspirazioni di pace e stabilità dei paesi della regione. In realtà, è precisamente l’inserimento degli USA nelle annose dispute territoriali che caratterizzano il Mar Cinese Meridionale, così come quello Orientale, ad avere infiammato una situazione che per decenni non aveva fatto segnare particolari problemi. Dopo avere lanciato ufficialmente la propria “svolta” asiatica, gli Stati Uniti hanno da un lato sollecitato i loro alleati ad assumere atteggiamenti sempre più aggressivi nei confronti di Pechino, mentre dall’altro hanno intrapreso la strada dell’escalation militare, sia siglando accordi per il posizionamento di forze aeree e navali in pianta più o meno stabile in vari paesi sia conducendo pattugliamenti altamente provocatori all’interno delle acque o degli spazi aerei reclamati dalla Cina.

In realtà, è precisamente l’inserimento degli USA nelle annose dispute territoriali che caratterizzano il Mar Cinese Meridionale, così come quello Orientale, ad avere infiammato una situazione che per decenni non aveva fatto segnare particolari problemi. Dopo avere lanciato ufficialmente la propria “svolta” asiatica, gli Stati Uniti hanno da un lato sollecitato i loro alleati ad assumere atteggiamenti sempre più aggressivi nei confronti di Pechino, mentre dall’altro hanno intrapreso la strada dell’escalation militare, sia siglando accordi per il posizionamento di forze aeree e navali in pianta più o meno stabile in vari paesi sia conducendo pattugliamenti altamente provocatori all’interno delle acque o degli spazi aerei reclamati dalla Cina.

Le ripetute condanne da parte americana sono rivolte inoltre alla militarizzazione e alle costruzioni cinesi nelle isole e atolli contesi nel Mar Cinese Meridionale, mentre attività simili, sia pure su scala ridotta, da parte di altri paesi, come il Vietnam o le Filippine, vengono puntualmente ignorate, nonostante la dichiarata imparzialità di Washington sulle dispute territoriali.

L’intenzione degli Stati Uniti è comunque quella di dividere i paesi del sud-est asiatico dalla Cina, a costo, come si è visto questa settimana in Laos, di compromettere la stabilità dell’area e lo stesso funzionamento di un organo caratterizzato tradizionalmente dal pacifico consenso interno come l’ASEAN.

Clamoroso fu ad esempio l’esito del summit in Cambogia nel 2012, quando, soprattutto a causa dell’intervento americano, per la prima volta dalla nascita dell’organizzazione nel 1967, i paesi membri non furono in grado di accordarsi su un comunicato ufficiale congiunto.

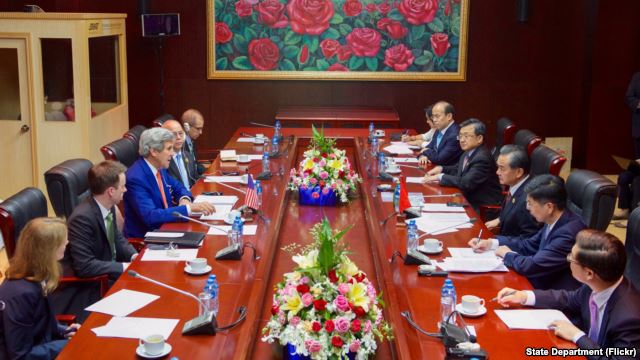

Malgrado l’impossibilità di ottenere una condanna aperta della condotta cinese in Laos, gli sforzi degli Stati Uniti per umiliare Pechino non cesseranno. Il segretario di Stato, John Kerry, è giunto in Laos lunedì, dove ha avuto discussioni con vari leader dei paesi ASEAN per fare pressioni a seguire le indicazioni americane nel prossimo futuro.

Ancora più chiaro era stato settimana scorsa il vice-presidente, Joe Biden, nel corso di una visita in Australia e Nuova Zelanda. Il numero due della Casa Bianca era stato protagonista di discorsi minacciosi, ribadendo la volontà di Washington di continuare a mantenere una massiccia presenza in Estremo Oriente, al di là del prossimo occupante della Casa Bianca, e invitando i due alleati a partecipare più attivamente alle provocazioni anti-cinesi messe in atto dalle forze navali e aeree americane. La portata destabilizzante delle attività diplomatiche e militari in quest’area del pianeta sta mettendo in seria difficoltà molti paesi, soprattutto quelli che intendono attuare una politica estera equilibrata e mantenere relazioni cordiali con USA e Cina. La crescente rivalità tra le due potenze e il costante declino della posizione internazionale degli Stati Uniti renderanno però sempre più complicato il mantenimento di posizioni caute, viste le pressioni esercitate da Washington.

La portata destabilizzante delle attività diplomatiche e militari in quest’area del pianeta sta mettendo in seria difficoltà molti paesi, soprattutto quelli che intendono attuare una politica estera equilibrata e mantenere relazioni cordiali con USA e Cina. La crescente rivalità tra le due potenze e il costante declino della posizione internazionale degli Stati Uniti renderanno però sempre più complicato il mantenimento di posizioni caute, viste le pressioni esercitate da Washington.

Un esempio delle conseguenze si potrebbe osservare proprio all’interno dell’ASEAN, le cui divisioni già esistenti rischiano di trasformarsi in vere e proprie spaccature. Come ha spiegato una recente analisi del Wall Street Journal, le frustrazioni degli USA e dei loro alleati per non essere riusciti a ottenere una dichiarazione di condanna della Cina hanno fatto circolare la proposta di cambiare le modalità di voto, abbandonando l’unanimità a favore di una semplice maggioranza per l’approvazione di risoluzioni e comunicati ufficiali.

Ciò potrebbe indebolire in maniera seria un’associazione che, inevitabilmente, sulla spinta delle rivalità tra Washington e Pechino, finirebbe per vedere la formazione di blocchi contrapposti, favorevoli all’una o all’altra delle prime due potenze economiche del pianeta.