- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A otto mesi dagli attacchi terroristici di Parigi, la Francia è stata nuovamente il teatro di un sanguinoso attentato che ha causato la morte di decine di persone innocenti. Anche se per molti il modus operandi dell’autore della strage è sembrato essere coerente con le strategie di “guerra” in Occidente dello Stato Islamico (ISIS), a 24 ore dai fatti non si sono avute notizie di rivendicazioni ufficiali. Inoltre, le informazioni raccolte dalla stampa francese sul 31enne tunisino alla guida del mezzo pesante abbattutosi indisturbato sulla Promenades des Anglais di Nizza, identificato venerdì come Mohamed Lahouaiej Bouhlel, non hanno evidenziato finora un suo particolare interesse per la religione né contatti con ambienti del fondamentalismo islamista.

Le indagini delle autorità di polizia e degli stessi media sono però ancora alle primissime battute ed è dunque troppo presto per avere un profilo significativo dell’attentatore, così come per escludere la presenza di eventuali complici. La città di Nizza ospita d’altra parte una folta comunità islamica, ghettizzata in larga misura nei quartieri popolari lontani dai luoghi del turismo snob, e molti futuri “combattenti” nelle file dell’ISIS sono partiti proprio da qui negli anni scorsi per unirsi agli uomini del “califfato” in Siria.

Il primo ministro francese, Manuel Valls, mercoledì in un’intervista a France 2 ha però affermato che Bouhlel “è un terrorista, senza dubbio legato all’Islam radicale in un modo o nell’altro”. Poco più tardi, il ministro dell’Interno, Bernard Cazeneuve, ha preso le distanze dalla tesi del capo del governo, sostenendo che è troppo presto per definire con esattezza le ragioni dell’attentato.

Di certo, malgrado gli interrogativi ancora aperti, il presidente francese Hollande non si è distinto per prudenza nelle ore seguite all’orrore, visto che in un appello al paese, dopo avere affermato il “carattere terroristico” dell’attentato, si è affrettato ad annunciare un’intensificazione delle politiche che degli atti di terrorismo sono sostanzialmente la causa principale. L’inquilino dell’Eliseo ha minacciato azioni più incisive in Siria e in Iraq, anche se l’aumento dell’impegno militare francese in Medio Oriente era con ogni probabilità in preparazione ben prima dei fatti di Nizza.

Al di là della matrice dell’attentato di giovedì, la tendenza dei governi dei paesi colpiti è invariabilmente quella di muoversi in due direzioni dopo simili eventi. Una è appunto quella dell’escalation militare contro un nemico non solo sfuggente ma che, spesso, dei governi e delle agenzie di intelligence occidentali nemico non è o non lo era fino a quando poteva essere utilizzato per obiettivi strategici ben precisi. L’altra riguarda invece il fronte interno e consiste nell’adozione di provvedimenti sempre più lesivi dei diritti civili, in modo da dare maggiori poteri di controllo sulla popolazione alle forze di sicurezza.

A questo proposito, Hollande venerdì ha subito sfruttato l’attacco di Nizza per smentire le sue stesse parole, pronunciate solo poche ore prima, quando aveva promesso la fine dello stato di emergenza che vige in Francia dalla metà di novembre del 2015. Lo stato di emergenza era stato prolungato a febbraio e ancora nel mese di maggio per garantire lo svolgimento in sicurezza dei campionati europei di calcio.

Lo stato di emergenza e la cosiddetta operazione “Sentinella” hanno portato in questi mesi 10 mila soldati nelle strade delle città francesi ma, evidentemente, a nulla sono serviti per assicurare un semplice blocco stradale nella serata di giovedì a Nizza. Il camion guidato da Bouhlel è penetrato senza difficoltà in una zona pedonale, seminando morte per ben due chilometri prima di essere fermato dalla polizia, secondo alcuni giornali francesi anche con l’aiuto di un civile. In compenso, lo stato di emergenza imposto da Hollande e dal primo ministro Valls, è stato ampiamente usato per calpestare i diritti costituzionali di molti cittadini francesi. Grazie ai poteri straordinari accordati dal governo, nei mesi scorsi la polizia transalpina ha ad esempio operato perquisizioni arbitrarie e spesso violente ai danni di cittadini musulmani, ma anche numerosi fermi preventivi di attivisti per impedire loro di partecipare alle manifestazioni di protesta contro la “riforma” del mercato del lavoro, conosciuta come “legge Khomri”.

In compenso, lo stato di emergenza imposto da Hollande e dal primo ministro Valls, è stato ampiamente usato per calpestare i diritti costituzionali di molti cittadini francesi. Grazie ai poteri straordinari accordati dal governo, nei mesi scorsi la polizia transalpina ha ad esempio operato perquisizioni arbitrarie e spesso violente ai danni di cittadini musulmani, ma anche numerosi fermi preventivi di attivisti per impedire loro di partecipare alle manifestazioni di protesta contro la “riforma” del mercato del lavoro, conosciuta come “legge Khomri”.

Le iniziative domestiche e sul fronte internazionale del governo di Parigi non sono una semplice reazione ad attentati terroristici che, a loro volta, si manifesterebbero dal nulla e al di fuori del contesto sociale, politico e militare di questi anni.

Al contrario, attentati, guerre all’estero e repressione sul fronte interno costituiscono una miscela tossica che perpetua sé stessa e si manifesta in episodi di sangue come quelli di Parigi, Bruxelles e Nizza, ma anche, è necessario ricordare, di Baghdad, dove tra l’indifferenza di media e politici in Occidente solo un paio di settimane fa sono morte più di 300 persone in una serie di attacchi rivendicati dall’ISIS.

L’assalto dei governi occidentali alle libertà democratiche, così come ai diritti del lavoro, le guerre imperialiste all’estero e la propaganda xenofoba hanno inoltre prodotto tensioni sociali esplosive che rischiano di trovare l’innesco in eventi come quello di giovedì a Nizza.

Ad avvertire del legame tra questioni ed eventi di questo genere, apparentemente scollegati, era stato recentemente il numero uno dell’intelligence francese, Patrick Calvar, il quale aveva definitivo il suo paese “sull’orlo della guerra civile”. Per Calvar, un altro attentato terroristico avrebbe potuto scatenare “la reazione della destra”.

Nello stesso intervento a porte chiuse, il cui contenuto è stato reso pubblico solo alcuni giorni fa, il capo della Direzione Generale della Sicurezza Interna francese (DGSI) aveva anche previsto un cambiamento di strategia dell’ISIS nel tentativo di colpire i paesi occidentali. I terroristi avrebbero cioè potuto agire usando esplosivi e autobombe, vista la presunta preparazione delle forze di sicurezza nell’affrontare attacchi multipli sul modello di quelli di Parigi o Bruxelles.

L’avvertimento di Calvar, cioè uno dei più influenti esponenti dell’apparato della sicurezza nazionale francese, contribuisce a sollevare ancora maggiori perplessità sull’ennesimo fallimento delle misure adottate per garantire l’incolumità di migliaia di persone che stavano partecipando a un evento pubblico popolare e politicamente sensibile come la festa del 14 luglio.

Di fronte al ripetersi di eventi di sangue e alle reazioni dei governi, in grado di promettere soltanto guerra e repressione, è perciò legittimo chiedersi fino a dove dovranno arrivare i poteri straordinari assegnati alle forze di polizia per impedire il ripetersi di altre stragi ? Oppure, fino a che punto un paese straniero, sia esso la Siria o l’Iraq, dovrà essere devastato per mettere fine agli attentati terroristici in Occidente ?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A un anno esatto dalla firma dello storico accordo sul programma nucleare iraniano (Piano d’Azione Congiunto Global o JCOPA), alla Repubblica Islamica viene riconosciuta quasi universalmente la rapida implementazione di tutti i principali obblighi imposti dai paesi del gruppo P5+1 (USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania). Il rispetto delle condizioni, spesso molto gravose, sottoscritte dall’Iran non è stato però ricambiato, se non in minima parte, con le concessioni previste, soprattutto a causa della resistenza degli Stati Uniti.

L’atteggiamento di Washington che, secondo alcuni, potrebbe addirittura compromettere l’intero accordo, è dovuto principalmente a due ordini di fattori, il primo da collegare alle divisioni che attraversano la classe dirigente americana sull’opportunità e lo scopo dell’accordo, il secondo alla mancata materializzazione, almeno per il momento, dei dividendi strategici che gli Stati Uniti avevano sperato e sperano di raccogliere grazie al processo di relativa distensione con Teheran.

Tra le iniziative intraprese dall’Iran per adeguarsi al piano d’azione, entrato in vigore lo scorso gennaio, ci sono la drastica riduzione della propria scorta di uranio impoverito, la conversione del reattore ad acqua pesante di Arak, la rimozione del materiale nucleare dall’impianto di Fordow e lo smantellamento dei due terzi delle 19 mila centrifughe operanti a Natanz. Inoltre, gli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) si trovano regolarmente in Iran per controllare le operazioni connesse al JCOPA.

Secondo il direttore della Arms Control Association americana, sentito sulla questione dall’agenzia di stampa McClatchy, “l’aspetto più rilevante dell’accordo con l’Iran è finora la facilità con cui è stato implementato”, quanto meno da parte del governo di Teheran. Questo risultato appare tutt’altro che trascurabile, viste le “difficoltà tecniche” previste dai protocolli.

D’altro canto, Teheran lamenta giustamente i ritardi con cui l’Occidente e, in particolare gli USA, sta procedendo nel consentire l’accesso dell’Iran ai propri fondi, pari a decine di miliardi di dollari, congelati all’estero dalle sanzioni economiche degli anni scorsi. Allo stesso modo, la maggior parte delle sanzioni finanziarie applicate dagli Stati Uniti restano in vigore, ostacolando l’accesso al credito da parte iraniana e la corsa delle aziende occidentali a fare affari in questo paese dopo anni di isolamento.

Banche e compagnie europee non hanno in realtà praticamente alcun ostacolo legale per poter operare in Iran. Tuttavia, la persistenza delle sanzioni USA le rende estremamente caute, per il timore di ripercussioni negative che, in sostanza, potrebbero tradursi nell’impossibilità di operare sul mercato americano.

In un articolo apparso mercoledì sulla pubblicazione on-line Middle East Eye, l’ex ambasciatore britannico presso l’AIEA, Peter Jenkins, ha affermato che gli Stati Uniti sono “in violazione” dell’accordo sul nucleare, avendo fatto poco o nulla per garantire all’Iran “l’accesso al commercio, alla tecnologia, alla finanza e all’energia”.

A impedire lo sblocco della situazione c’è il fatto che le sanzioni unilaterali imposte dagli USA restano tuttora al loro post, anche perché per rimuoverle servirebbe un voto del Congresso, dove l’opposizione all’accordo sul nucleare resta fortissima. L’intesa di Vienna non prevedeva la cancellazione di questi provvedimenti, i quali sono motivati dal presunto sostegno che l’Iran offrirebbe al terrorismo internazionale. Le sanzioni americane colpiscono soprattutto esponenti dei Guardiani della Rivoluzione, un’istituzione con parecchi interessi economici in Iran.

Ferma restando l’assurdità di un’accusa che gli Stati Uniti utilizzano a piacimento a seconda degli orientamenti strategici di questo o quel paese, molti a Washington fanno riferimento anche ai test missilistici condotti recentemente dall’Iran. A questo proposito va però ricordato che l’accordo siglato a Vienna il 14 luglio 2015 riguardava solo la questione del nucleare, mentre, come ha spiegato ancora l’ambasciatore Jenkins, “non esiste una proibizione globale al possesso di missili” o a test con questi armamenti, “né l’Iran risulta soggetto a divieti ad hoc del Consiglio di Sicurezza ONU” in questo ambito.

Di recente, lo stesso segretario di Stato americano, John Kerry, aveva affrontato le perplessità del business occidentale, assicurando pubblicamente che le banche europee non avevano nulla da temere nelle relazioni con l’Iran, salvo poi avvertire della necessità di essere ben consigliate per non finire impigliate nel groviglio delle sanzioni USA.

Proprio in questi giorni una vicenda ampiamente riportata dalla stampa internazionale sta dimostrando le difficoltà del processo di distensione tra Stati Uniti e Iran, assieme alle spaccature create a Washington dall’accordo sul nucleare. Essa riguarda il colosso americano dell’aeronautica Boeing, il quale, senza dubbio con il sostegno dell’amministrazione Obama, aveva annunciato un’intesa per la vendita di 80 aeromobili alla compagnia Iran Air per il valore di quasi 18 miliardi di dollari.

La possibile vendita sarebbe la prima in assoluto di questa importanza tra aziende dei due paesi rivali a partire dalla rivoluzione del 1979. La Camera dei Rappresentanti al Congresso americano a maggioranza Repubblicana ha però approvato qualche giorno fa una misura apposita per bloccare l’affare. Il presidente Obama, da parte sua, ha risposto minacciando di porre il veto sull’iniziativa di legge, in modo da salvaguardare l’accordo di vendita.

La mossa del Congresso è stata seguita dalle prevedibili recriminazioni dei vertici di Boeing. Se l’accordo di vendita dovesse essere impedito, sostiene la compagnia con sede nello stato di Washington, lo stesso divieto dovrebbe essere imposto anche alle altre aziende americane che forniscono parti di aerei a produttori stranieri in competizione con Boeing. Il riferimento è chiaramente all’europea Airbus, la quale a inizio anno aveva già siglato un accordo per la vendita di 118 velivoli in Iran.

Le relazioni con la Repubblica Islamica continuano dunque a essere estremamente controverse negli Stati Uniti. L’amministrazione Obama, che tramite il Dipartimento di Stato ha negoziato l’accordo sul nucleare, rappresenta una parte della classe dirigente americana intenzionata a percorrere per il momento la strada della diplomazia.

Ciò non comporta tuttavia il riconoscimento del diritto di Teheran a perseguire politiche indipendenti nella regione mediorientale e in Asia centrale. Se mai, l’obiettivo è quello di attirare l’Iran nell’orbita strategica degli Stati Uniti, per una volta attraverso mezzi relativamente pacifici piuttosto che con la minaccia militare, peraltro sempre percorribile in caso di necessità. Altri negli USA, tra cui gli ambienti Repubblicani e una parte dei membri del Congresso Democratici, ritengono invece che non vi sia alcuna utilità nel dialogare con l’Iran. Gli strumenti da utilizzare per imporre la supremazia americana su questo paese e su tutto il Medio Oriente restano perciò le pressioni, le sanzioni economiche punitive e la guerra.

Altri negli USA, tra cui gli ambienti Repubblicani e una parte dei membri del Congresso Democratici, ritengono invece che non vi sia alcuna utilità nel dialogare con l’Iran. Gli strumenti da utilizzare per imporre la supremazia americana su questo paese e su tutto il Medio Oriente restano perciò le pressioni, le sanzioni economiche punitive e la guerra.

Che anche la strategia della “distensione” promossa dall’amministrazione Obama escluda comunque il rispetto delle legittime ambizioni iraniane e l’integrazione del paese nei circuiti economici e finanziari internazionali è confermato proprio dagli impedimenti provenienti da Washington alle concessioni previste dall’accordo sul nucleare a favore di Teheran.

La cautela con cui il governo americano sta procedendo è motivata probabilmente dal persistente atteggiamento dell’Iran in relazione alle questioni più calde in Medio Oriente. Sulla crisi siriana, i rapporti con Hezbollah in Libano, su Israele, lo Yemen e le monarchie sunnite del Golfo Persico, la Repubblica Islamica continua cioè a mantenere i propri consueti orientamenti, posizionandosi nello schieramento opposto a quello degli USA e dei loro alleati.

Fino a quanto Washington non assisterà quanto meno a segnali di un qualche mutamento strategico provenienti dall’Iran, è probabile che le concessioni che spettano a questo paese arriveranno con il contagocce. Il rischio, però, è che la rigidità degli Stati Uniti finisca per rafforzare le posizioni dei falchi iraniani, i quali, come le loro controparti dall’altra parte dell’oceano, cercano in tutti i modi di far naufragare l’accordo sul nucleare, sostenuto invece dal governo moderato del presidente Rouhani e, sia pure in maniera più cauta, dalla guida suprema, ayatollah Ali Khamenei.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La lunga e inaspettata corsa di Bernie Sanders alla nomination Democratica per la Casa Bianca si è chiusa ufficialmente questa settimana con il suo appoggio pubblico all’ex segretario di Stato, Hillary Clinton. Per molti aspetti, l’“endorsement” del senatore “democratico-socialista” del Vermont alla sua ex rivale nel corso di un’apparizione congiunta in New Hampshire è stato un evento penoso e umiliante. In questo modo, Sanders ha chiuso di fatto la sua “rivoluzione” progressista, accettando e promettendo di collaborare con la candidata alla presidenza probabilmente più reazionaria mai uscita dalle primarie del Partito Democratico da molti decenni a questa parte.

A cominciare dall’ultimo appuntamento elettorale a inizio giugno in California, Sanders è stato sottoposto a fortissime pressioni per accogliere gli inviti dell’establishment Democratico ad ammettere la sconfitta e ad allinearsi in fretta alla campagna di Hillary. Il clamoroso entusiasmo suscitato dal suo messaggio contro le disuguaglianze di reddito negli Stati Uniti e il controllo sulla società da parte di pochi milionari e miliardari aveva d’altra parte messo in uno stato di autentico panico i leader Democratici.

I primi segnali di una mobilitazione di lavoratori, studenti e classe media, potenzialmente in opposizione allo stesso Partito Democratico, andavano perciò neutralizzati e convogliati in una direzione innocua, in questa tornata elettorale verso il sostegno alla candidatura di Hillary Clinton, ovvero la più fidata rappresentante dell’apparato di potere americano.

Il percorso involutivo di Sanders è stato relativamente lungo e tutt’altro che lineare. Ciò non significa tuttavia che il veterano senatore indipendente diventato Democratico abbia mai nutrito dubbi sull’esito che avrebbe avuto la sua campagna per la Casa Bianca.

L’ostacolo principale per Sanders era ed è tuttora la resistenza di parte dei suoi sostenitori a incanalare l’esperienza dei mesi scorsi sul binario morto del Partito Democratico, storicamente vera e propria tomba dei movimenti di protesta e di opposizione al sistema negli Stati Uniti.

Prima di dare il proprio appoggio ufficiale a Hillary Clinton, Sanders ha dovuto così trattare con i vertici democratici e l’entourage della ex first lady per ottenere una serie di concessioni politiche, sia pure in larga misura simboliche, da offrire ai suoi sostenitori.

Il punto d’incontro tra i due contendenti alla nomination è stata la piattaforma programmatica del partito. Questo documento viene tradizionalmente redatto da una speciale commissione prima della convention, dove viene poi ratificato, e costituisce in teoria il programma del partito per gli anni a venire. Dopo scontri anche molto accesi tra i sostenitori di Sanders e gli ambienti del partito vicini al clan Clinton, il senatore del Vermont era riuscito a piazzare un numero consistente di propri rappresentanti nella commissione incaricata di scrivere la piattaforma.

L’ostilità nei confronti di Sanders è comunque andata scemando progressivamente, una volta preso atto della necessità di offrire qualche innocua concessione ai milioni di elettori che lo avevano votato durante le primarie.

Sanders ha potuto così ostentare il successo nella produzione della piattaforma “più progressista” nella storia recente del Partito Democratico. Questa tesi risulta centrale nelle manovre dell’ex candidato alla presidenza per convincere i suoi sostenitori a votare Hillary Clinton a novembre. Alimentando cioè l’illusione che le pressioni dal basso su un partito che è da tempo al servizio dei grandi interessi economico-finanziari possano avere successo nello spostare il suo baricentro verso sinistra, i vertici Democratici sperano di intercettare i consensi di coloro che si erano mobilitati nelle primarie a favore di Sanders. Al presunto successo nella stesura della piattaforma Democratica quest’ultimo ha fatto più volte riferimento nel corso della sua apparizione di martedì con Hillary in New Hampshire. I punti programmatici influenzati da Sanders possono essere però considerati di natura moderatamente progressista solo in relazione alla deriva destrorsa del quadro politico americano negli ultimi decenni.

Al presunto successo nella stesura della piattaforma Democratica quest’ultimo ha fatto più volte riferimento nel corso della sua apparizione di martedì con Hillary in New Hampshire. I punti programmatici influenzati da Sanders possono essere però considerati di natura moderatamente progressista solo in relazione alla deriva destrorsa del quadro politico americano negli ultimi decenni.

Soprattutto, a rivelare l’inutilità e la fondamentale disonestà dello sforzo di Sanders e Hillary è una realtà ben nota a entrambi, cioè che da tempo la piattaforma programmatica di entrambi i principali partiti americani non rappresenta se non in minima parte le politiche che essi intendono perseguire a urne chiuse.

Tra le conquiste di Sanders inserite nella piattaforma c’è ad esempio l’aumento del salario minimo federale da 7,25 a 15 dollari l’ora, mentre Hillary aveva proposto un minimo di 12 dollari durante le primarie. L’altra questione di rilievo veicolata da Sanders, per cui dovrebbero battersi gli eletti del Partito Democratico, è poi la creazione di un piano di assistenza sanitaria pubblico in competizione con le compagnie assicurative private che dominano lo scenario creato dalla riforma di Obama in questo settore.

Queste e altre iniziative, oltre a fare ben poco per invertire la tendenza all’impoverimento di ampie fasce della popolazione americana, avrebbero pochissime chances di essere approvate dal Congresso e saranno messe rapidamente da parte dopo il voto di novembre perché considerate irrealizzabili all’interno dell’attuale quadro politico di Washington.

La superficialità delle concessioni fatte a Sanders è confermata dal fatto che le sue richieste sono state bocciate seccamente su almeno un paio di questioni che, anche come semplici dichiarazioni all’interno della piattaforma del partito, avrebbero potuto avere qualche conseguenza politica.

Sulle proposte di definire illegali gli insediamenti israeliani e l’occupazione della Palestina e di dichiarare l’opposizione del partito alla cosiddetta Partnership Trans-Pacifica (TPP), cioè il trattato di libero scambio in fase di approvazione tra alcuni paesi asiatici e del continente americano, il comitato Democratico incaricato della stesura della piattaforma ha infatti sbattuto la porta in faccia a Sanders.

Nonostante gli appelli della stampa e degli ambienti “liberal” americani a unire il Partito Democratico attorno alla candidatura di Hillary Clinton per evitare che Donald Trump conquisti la Casa Bianca, per milioni di americani lo spettacolo deprimente offerto martedì da Sanders non è passato inosservato.

Ascoltare Sanders, che aveva lanciato slogan “rivoluzionari” per mesi e denunciato ferocemente la simbiosi della famiglia Clinton con Wall Street, definire l’ex segretario di Stato come la candidata più adatta a rappresentare tutti gli americani e a battersi per “un governo basato su principi di giustizia economica, sociale, razziale e ambientale”, deve avere lasciato un segno profondo tra moltissimi potenziali elettori.

Se l’abbraccio tra i due ex rivali ha avuto una qualche utilità, essa consiste nell’avere chiarito ancora una volta come sia oggettivamente impossibile trasformare il Partito Democratico in uno strumento di cambiamento in senso progressista.

I corrispondenti dei media ufficiali presenti al comizio di Sanders e Hillary sono stati costretti ad ammettere che parecchi dei presenti hanno contestato i due ex rivali, mentre altri, spesso in lacrime, hanno manifestato il proprio disappunto per il “tradimento” del senatore. Tutto ciò malgrado l’evento fosse stato annunciato da giorni e non ci fossero dubbi sulla decisione di Sanders. Se le parabole di Sanders e Hillary, che sembravano irrimediabilmente divergenti solo fino a poche settimane fa, hanno finito per convergere, il movimento di protesta che ha animato le primarie Democratiche, ma anche quelle Repubblicane, sia pure indirizzandosi verso tendenze populiste e reazionarie, non si dissolverà al termine della lunghissima stagione elettorale americana.

Se le parabole di Sanders e Hillary, che sembravano irrimediabilmente divergenti solo fino a poche settimane fa, hanno finito per convergere, il movimento di protesta che ha animato le primarie Democratiche, ma anche quelle Repubblicane, sia pure indirizzandosi verso tendenze populiste e reazionarie, non si dissolverà al termine della lunghissima stagione elettorale americana.

Anche se priva di sbocchi politici, la mobilitazione di studenti e lavoratori, illusi dalle prospettive di cambiamento offerte da Bernie Sanders, riflette infatti frustrazioni e tensioni sociali profondissime difficili da contenere, perché generate da una società e un sistema economico che tendono sempre più a favorire una ristretta cerchia di super-ricchi.

Queste dinamiche sono quindi destinate ad aggravarsi, visto che le richieste di cambiamento di decine di milioni di americani sono destinate a rimanere senza risposta, al di là dell’identità del prossimo inquilino della Casa Bianca o del partito che a novembre si assicurerà la maggioranza nel nuovo Congresso di Washington.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

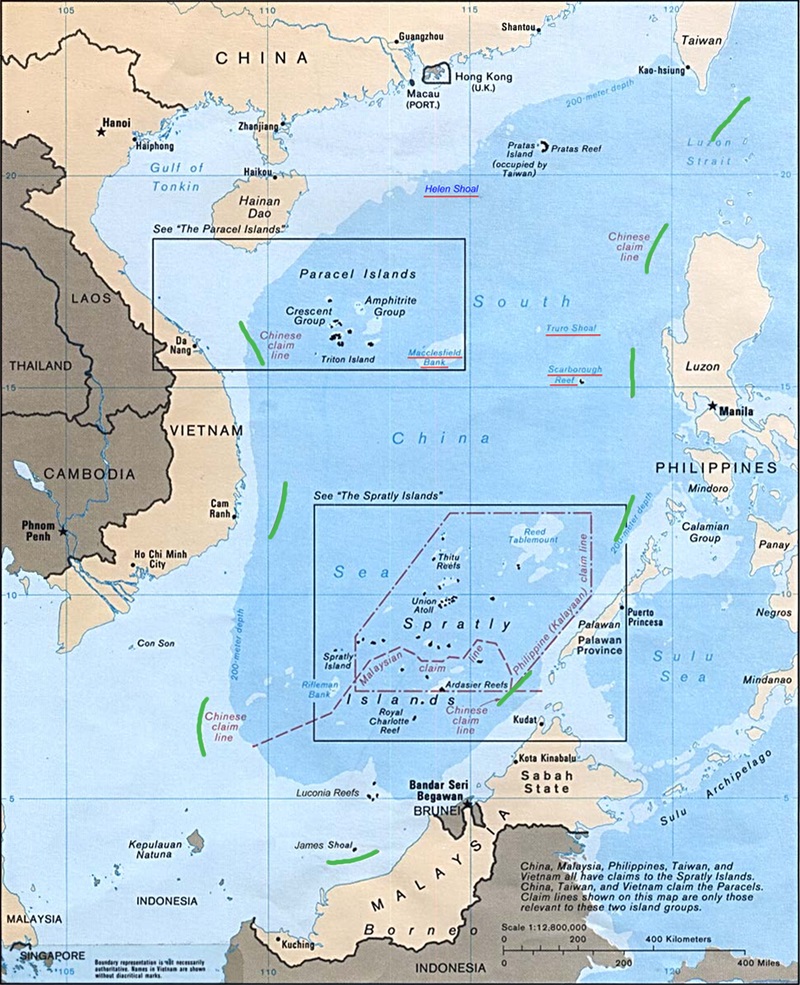

La sentenza sfavorevole alla Cina, emessa martedì dal Tribunale Arbitrale Permanente de L’Aja, sulle dispute territoriali con le Filippine nel Mar Cinese Meridionale è giunta tutt’altro che inaspettata. Altrettanto prevedibilmente, Pechino ha reagito ribadendo l’intenzione di non riconoscere il verdetto e di continuare a esercitare quella che il governo considera la propria legittima sovranità su una manciata di atolli e scogli nelle acque probabilmente più contese del pianeta.

La causa legale contro la Cina era stata intentata in base al dettato della Convenzione ONU del 1982 sul Diritto del Mare (UNCLOS) nel gennaio del 2013 dal governo filippino dell’allora presidente, Benigno Aquino, dopo che Pechino aveva assunto il controllo di una minuscola isola contesa tra i due paesi. Solo un mese più tardi, il governo cinese aveva risposto annunciando che non avrebbe accettato il procedimento né partecipato alle sedute del tribunale internazionale.

Quest’ultimo aveva alla fine acconsentito a deliberare su una parte delle richieste presentate dalle Filippine, per le quali riteneva di avere giurisdizione. In sostanza, a differenza di quanto spesso sostenuto dalla stampa internazionale, il tribunale de L’Aia non si è espresso sulle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, avendo l’autorità di dirimere soltanto contese relative a linee di demarcazione marittime, ma sullo status delle isole, degli atolli o dei semplici scogli e su quali diritti ne possono scaturire.

Il tribunale ha cioè ritenuto di non dover considerare nessuno dei territori in questione, occupati dalla Cina e facenti parte dell’arcipelago delle Spratly, in grado di ospitare una comunità umana nelle proprie condizioni naturali. Per questa ragione, Pechino non avrebbe alcun diritto a proclamare una Zona Economica Esclusiva (EEZ) al largo di queste stesse isole, né tantomeno a considerare acque territoriali cinesi quelle incluse entro 12 miglia marittime dalle loro coste. La EEZ è un’area, contigua alle acque territoriali di un determinato paese, che può estendersi fino a 200 miglia dalla linea costiera e sulla quale esso detiene il diritto di gestirne le risorse naturali e di installare strutture artificiali.

Pechino fa riferimento a diritti storici millenari per rivendicare il controllo dei territori rivendicati anche da altri paesi nel Mar Cinese Meridionale. Essi risultano inclusi nella cosiddetta “linea di demarcazione dei nove tratti”, redatta nel 1947 dall’allora Repubblica Cinese e considerata tutt’oggi politica ufficiale della Repubblica Popolare.

La posizione cinese ha alimentato da tempo contese territoriali con molti paesi dell’Asia sud-orientale, tra cui appunto le Filippine. Per decenni, questi conflitti non avevano tuttavia causato particolari tensioni tra i contendenti. Solo il ruolo degli Stati Uniti e il riassetto strategico di Washington in Estremo Oriente, parallelamente all’ascesa della Cina, hanno riacceso le dispute, culminate nella sentenza di martedì, facendo aumentare in questi ultimi anni il rischio di guerra nella regione.

Proprio agli USA va attribuita gran parte delle responsabilità nella causa legale che ha visto coinvolte la Cina e le Filippine. Non ci sono dubbi infatti che l’amministrazione Obama abbia spinto con Manila per prendere un’iniziativa senza precedenti nel quadro delle rivalità territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

La relazione sul caso presentata al tribunale da parte filippina era stata stilata ad esempio da un influente studio legale di Washington che vanta legami con la Casa Bianca. Gli stessi avvocati americani hanno poi discusso del caso a L’Aia, dove esponenti del governo delle Filippine si sono visti in rarissime occasioni. Se gli Stati Uniti mantengono una posizione ufficiale di neutralità sulle dispute nei mari dell’Asia orientale, la realtà è ben diversa. Nel solo caso portato all’attenzione del Tribunale Arbitrale, il dipartimento di Stato era intervenuto nel 2014 con una propria analisi dedicata alla questione, nella quale si concludeva in sostanza che la Cina era in violazione del diritto marittimo internazionale, nonostante gli USA non abbiano mai nemmeno sottoscritto la Convenzione ONU sul Diritto del Mare. L’intervento di Washington era arrivato pochi giorni dopo che Pechino aveva a sua volta diffuso un documento ufficiale in cui veniva respinta l’autorità del tribunale.

Se gli Stati Uniti mantengono una posizione ufficiale di neutralità sulle dispute nei mari dell’Asia orientale, la realtà è ben diversa. Nel solo caso portato all’attenzione del Tribunale Arbitrale, il dipartimento di Stato era intervenuto nel 2014 con una propria analisi dedicata alla questione, nella quale si concludeva in sostanza che la Cina era in violazione del diritto marittimo internazionale, nonostante gli USA non abbiano mai nemmeno sottoscritto la Convenzione ONU sul Diritto del Mare. L’intervento di Washington era arrivato pochi giorni dopo che Pechino aveva a sua volta diffuso un documento ufficiale in cui veniva respinta l’autorità del tribunale.

La sentenza di martedì, teoricamente vincolante anche se non esistono mezzi per garantirne l’applicazione, è stata comunque espressa in toni piuttosto duri nei confronti della Cina, a conferma del carattere sostanzialmente politico del procedimento. Oltre a respingere le basi legali delle rivendicazioni territoriali di Pechino, il tribunale ha tra l’altro affermato che la Cina ha interferito con i diritti di pesca delle Filippine in alcune aree del Mar Cinese Meridionale, mentre avrebbe anche provocato danni permanenti alla barriera corallina delle isole Spratly.

Al di là del merito della disputa e del contenuto della sentenza, gli Stati Uniti e alcuni loro alleati in Estremo Oriente intendono utilizzarla per esercitare ulteriori pressioni sulla Cina, soprattutto se il governo di questo paese dovesse reagire intensificando la propria presenza civile e militare sulle isole al centro della contesa. Già nei mesi scorsi, le forze navali di Washington avevano operato varie missioni provocatorie all’interno di quelle che la Cina considera a tutti gli effetti come proprie acque territoriali. Nel prossimo futuro potrebbero perciò verificarsi nuove pericolose provocazioni nei confronti di Pechino, con la giustificazione di salvaguardare il diritto alla “libertà di navigazione” in un’area che vede transitare merci per 5 mila miliardi di dollari ogni anno.

La Cina, da parte sua, ha prevedibilmente emesso un durissimo comunicato ufficiale per dichiarare “nulla” e “non vincolante” la sentenza del tribunale dell’Aja. Nella dichiarazione del ministero degli Esteri, le Filippine vengono accusate di essere in “cattiva fede” e all’arbitrato viene attribuito l’obiettivo non di risolvere le dispute territoriali o di “mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale”, bensì di “negare la sovranità territoriale, i diritti marittimi e gli interessi della Cina”.

Pechino fa poi correttamente riferimento a un’altra questione che mette in seria discussione la legittimità del tribunale. Nel 2006, in base all’articolo 298 della UNCLOS, il governo cinese aveva rinunciato a riconoscere alcune procedure della Convenzione stessa, quelle contenute nella Parte XV, Seconda Sezione. Queste procedure includono appunto il ricorso a un arbitrato per dirimere, tra l’altro, contese relative a linee di demarcazione in mare.

Le conseguenze della sentenza e la risposta di Pechino saranno seguite con estremo interesse anche dagli altri paesi della regione coinvolti in contese territoriali con la Cina. Tra di essi ci sono la Malaysia, l’Indonesia e il Vietnam. Soprattutto quest’ultimo paese ha mostrato recentemente di essere disposto ad assecondare le provocazioni degli Stati Uniti contro la Cina, tanto da essere anch’esso sul punto di rivolgersi a un arbitrato internazionale seguendo l’esempio delle Filippine.

Ironicamente, la sentenza del Tribunale Arbitrale potrebbe comunque essere stata accolta con poco entusiasmo proprio nelle Filippine, dove il recente avvicendamento alla presidenza è stato seguito da un tentativo di ripensare, almeno in parte, le scelte strategiche dell’amministrazione Aquino, per sei anni probabilmente la più fedele alleata degli USA in Asia orientale. Il neo-presidente, Rodrigo Duterte, in campagna elettorale e all’indomani del suo insediamento ha lasciato intendere in più occasioni di volere intraprendere un processo di distensione con la Cina. Alla fine di giugno, inoltre, aveva espresso la necessità di trovare un “atterraggio morbido” alla vicenda legale con Pechino, riconoscendo che un verdetto a favore delle Filippine avrebbe messo il suo governo in una posizione “imbarazzante”.

Il neo-presidente, Rodrigo Duterte, in campagna elettorale e all’indomani del suo insediamento ha lasciato intendere in più occasioni di volere intraprendere un processo di distensione con la Cina. Alla fine di giugno, inoltre, aveva espresso la necessità di trovare un “atterraggio morbido” alla vicenda legale con Pechino, riconoscendo che un verdetto a favore delle Filippine avrebbe messo il suo governo in una posizione “imbarazzante”.

Il suo ministro degli Esteri, Perfecto Yasay, martedì ha infatti chiesto “moderazione e sobrietà” a tutte le parti in causa. Il capo della diplomazia filippina, pur invitando al rispetto della decisione presa a L’Aia, ha fatto sapere che il governo di Manila intende studiare con attenzione la sentenza prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

La vicenda ha dunque tutte le potenzialità per trasformarsi in una vera e propria patata bollente, consegnata dal governo americano e dall’ex presidente Aquino al suo successore. Duterte si ritroverà così di fronte a un complicato dilemma già a partire dai prossimi giorni. I suoi propositi di distensione, soprattutto per ragioni economiche, con la Cina dovranno fare i conti con l’insistenza di Washington ad assumere un atteggiamento intransigente nei confronti di Pechino, nonché con la relativa isteria nazionalista alimentata tra una parte della popolazione filippina dalle discutibili scelte strategiche del suo predecessore.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha accolto con giustificato sollievo i risultati del voto di domenica per il rinnovo della metà della Camera Alta, o dei Consiglieri, del Parlamento di Tokyo. I segnali provenienti dal Paese e l’atteggiamento di un esecutivo intenzionato a perseguire impopolari politiche da grande potenza avevano infatti lasciato intravedere, se non una sconfitta, un possibile ridimensionamento del premier e della sua ambiziosa agenda. Il discredito e la confusione che regna nell’opposizione di centro-sinistra hanno invece consegnato una nuova nettissima vittoria alla destra nipponica.

La camera dei Consiglieri della Dieta (Parlamento) di Tokyo mette in palio la metà dei suoi 242 seggi ogni tre anni. Il Partito Liberal Democratico (LDP) di Abe e il suo partner di coalizione - il partito buddista moderato Komeito - già dispongono di un’ampia maggioranza alla camera bassa, o dei Rappresentanti, superiore cioè ai due terzi, ovvero il numero minimo per approvare modifiche alla Costituzione giapponese. Lo stesso obiettivo è stato ora raggiunto anche alla camera alta grazie alla probabile collaborazione di Consiglieri indipendenti o appartenenti ai formazioni minori.

Abe avrà ora la possibilità teorica di apportare i cambiamenti desiderati a una carta costituzionale dal carattere marcatamente pacifista, in modo da affidare alle forze armate il ruolo previsto dalle ambizioni della classe dirigente del Giappone.

Vista la delicatezza della questione, Abe si è però mostrato prudente alla chiusura delle urne. Il primo ministro ha preferito concentrarsi sui piani economici del suo governo e già lunedì ha annunciato il lancio di un nuovo pacchetto di stimolo che dovrebbe prevedere più che altro massicci investimenti in opere pubbliche del valore, secondo fonti Liberal Democratiche citate dalla Reuters, di circa 100 miliardi di dollari.

Queste prime dichiarazioni del dopo voto di Abe hanno suscitato perplessità tra molti economisti e analisti di gruppi finanziari internazionali. Il timore tra questi ambienti è che il governo cerchi di rianimare l’economia giapponese tramite le consuete misure di spesa che hanno fatto salire il debito pubblico a livelli da record tra i paesi avanzati. Sull’esecutivo di Tokyo ci sono forti pressioni affinché proceda con la terza componente delle cosiddette “Abenomics”, come sono note le ricette economiche propagandate dal premier, cioè la più scottante e impopolare, ovvero la liberalizzazione del mercato del lavoro.

Le altre due “frecce” all’arco di Abe sono lo stimolo fiscale e una politica monetaria espansionistica sul modello del “quantitative easing” già promosso dalla Fed americana e in seguito dalla Banca Centrale Europea. Nonostante i toni trionfali che avevano accompagnato il ritorno al potere di Abe nel dicembre del 2012, le sue iniziative in materia economica non sono riuscite a dare un impulso a una crescita tutt’al più stagnante, se non addirittura negativa in più di un trimestre dal 2014 a oggi.

La cautela di Abe nell’implementare misure che favoriscano il clima per gli investimenti in Giappone malgrado la larghissima maggioranza detenuta in Parlamento si deve probabilmente alla posizione non esattamente solidissima del governo. Le iniziative sul fronte economico e della “sicurezza nazionale” in questi anni hanno alimentato gravi tensioni sociali anche in Giappone, tradottesi nei mesi scorsi in parecchie manifestazioni di protesta insolitamente affollate.

Il pieno fatto dai Liberal Democratici alla camera alta dipende in buona parte dal discredito del principale partito di opposizione, quello Democratico (DP) di centro-sinistra. Il DP era stato protagonista di una vittoria storica nel 2009 sul tradizionale partito di governo giapponese, ma i governi succedutisi fino al 2012 si erano rimangiati una promessa elettorale dopo l’altra, finendo per riconsegnare il paese alla destra, questa volta nella versione radicale di Abe.

Nel voto di domenica, così, molti giapponesi si sono trovati senza alcuna alternativa valida alla maggioranza di governo, il quale peraltro nelle settimane precedenti aveva mostrato una certa apprensione. Abe aveva infatti spostato l’introduzione dell’impopolare aumento della tassa sui consumi dall’aprile 2017 all’ottobre del 2019. La misura era già stata decisa dal governo Democratico nel 2012 per mettere un freno all’enorme debito pubblico giapponese.

L’attenzione della stampa domestica e internazionale si è comunque fissata sulla questione della modifica alla Costituzione pianificata da anni dal primo ministro Abe. Il governo aveva già fatto approvare nel settembre scorso la “reinterpretazione” dell’articolo 9 della carta costituzionale che vieta il ricorso alla guerra nelle risoluzioni delle crisi internazionali e lo stesso mantenimento di un esercito. Con questa mossa, Abe aveva introdotto il concetto di “auto-difesa collettiva”, in modo da consentire non solo l’impiego delle forze armate per la difesa del Giappone, come avviene da tempo, ma anche dei paesi alleati. I progetti e le ambizioni da grande potenza della classe dirigente nipponica, la crescente rivalità con la Cina e il desiderio di Washington di integrare Tokyo nella propria strategia anti-cinese in Estremo Oriente richiedono però la cancellazione stessa delle clausole pacifiste previste dalla Costituzione giapponese. Con la maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del Parlamento, Abe potrebbe ora teoricamente procedere in questo senso, nonostante qualsiasi modifica dovrà essere ratificata da un referendum popolare.

I progetti e le ambizioni da grande potenza della classe dirigente nipponica, la crescente rivalità con la Cina e il desiderio di Washington di integrare Tokyo nella propria strategia anti-cinese in Estremo Oriente richiedono però la cancellazione stessa delle clausole pacifiste previste dalla Costituzione giapponese. Con la maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del Parlamento, Abe potrebbe ora teoricamente procedere in questo senso, nonostante qualsiasi modifica dovrà essere ratificata da un referendum popolare.

Alcuni fattori indicano tuttavia che i tempi non saranno troppo brevi. Innanzitutto, l’opinione pubblica giapponese continua a manifestare opinioni contrarie a quelle del governo sulla modifica alla Costituzione. Allo stesso modo, il partner di governo dei Liberal Democratici, il partito Komeito, è attestato su posizioni più moderate e chiede un atteggiamento più cauto sulla questione.

Infine, gli ambienti economici e finanziari temono che il focalizzarsi sullo smantellamento della Costituzione pacifista possa compromettere la già difficile adozione delle misure di ristrutturazione dell’economia in senso liberista prevista dalle “Abenomics”.

Viste le complicazioni, il governo giapponese potrebbe spingere per un emendamento alla Costituzione meno controverso rispetto alla modifica dell’articolo 9, giungendo però agli stessi risultati. Abe punterebbe cioè a un meccanismo che consenta di imporre uno “stato di emergenza” in presenza di situazioni di crisi di vario genere. In questo modo, sotto l’autorità del capo del governo, le forze armate potrebbero essere sostanzialmente impiegate senza i vincoli imposti dalla Costituzione giapponese.