- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

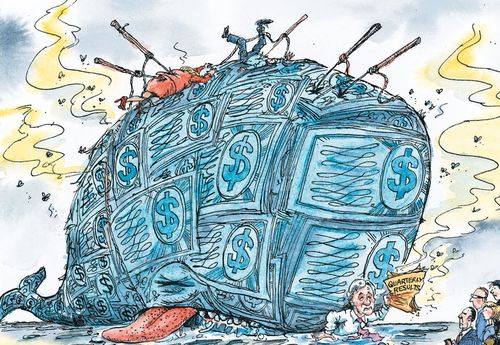

La "Balena di Londra" torna a galla e fa tremare ancora JP Morgan. Giovedì sera la Sottocommissione permanente per le indagini del Senato americano ha accusato la superbanca americana di aver continuato ad ingannare le autorità di vigilanza e gli investitori su un vecchio scandalo. Il caso - legato, tanto per cambiare, al mercato dei derivati - riguarda "The London Whale", ovvero Bruno Iksil, il broker inglese che l'anno scorso ha aperto una voragine nei conti dell'istituto con una serie di scommesse rischiosissime e fallimentari sui più famigerati titoli finanziari, i Cds.

Stando al rapporto della sottocommissione Usa - basato su oltre 50 interviste e sull'analisi di circa 90 mila documenti - JP Morgan avrebbe mentito sull'ammontare delle perdite legate al cetaceo britannico. Il buco potrebbe essere molto più pesante di quanto finora ammesso dalla Banca, che nel febbraio dell'anno scorso aveva quantificato il danno patrimoniale in 6,3 miliardi i dollari.

Insomma, per evitare catastrofi ancora peggiori sui mercati, sembra proprio che l'istituto abbia cercato di sminuire il più possibile la vicenda, al punto che l'amministratore delegato James Dimon ha smorzato gli allarmi parlando di una "tempesta in un bicchiere d'acqua".

Ma secondo il numero uno della sottocommissione, il senatore democratico Carl Levin, gli investigatori "hanno scoperto operazioni di trading, fondate sul rischio, che ignoravano i limiti posti all'assunzione dei rischi stessi, nascondevano le perdite, eludevano la supervisione e disinformavano il pubblico".

JP Morgan però non ci sta: "Anche se abbiamo più volte riconosciuto gli errori - scrivono dalla Banca -, i nostri alti dirigenti hanno agito in buona fede e non hanno mai avuto intenzione di ingannare nessuno".

Peccato che l'ex direttore finanziario di JP Morgan, Ina Drew, abbia fornito ai senatori americani la seguente testimonianza: "Le cose sono andate terribilmente male. Acquisti molto cospicui all'epoca non sono stati portati alla mia attenzione. Da quando me ne sono andata ho saputo di condotte riprovevoli da parte del team di Londra: ero e sono profondamente rattristita dal fatto che simili condotte abbiano deluso me e la Banca".  Già, perché il settore in cui operava la "Balena di Londra", il Chief Investment Office, era del tutto particolare. I controlli erano di gran lunga meno severi rispetto ad altri comparti, veniva usato un sistema di calcolo del rischio più blando e i manager rendevano conto direttamente al Ceo Dimon, senza passare da strutture intermedie.

Già, perché il settore in cui operava la "Balena di Londra", il Chief Investment Office, era del tutto particolare. I controlli erano di gran lunga meno severi rispetto ad altri comparti, veniva usato un sistema di calcolo del rischio più blando e i manager rendevano conto direttamente al Ceo Dimon, senza passare da strutture intermedie.

John McCain, senatore repubblicano ex candidato alla presidenza, sostiene che l'istituto abbia "ingannato gli investitori e i contribuenti americani", producendo perdite che rappresentano "un enorme fallimento non solo per JP Morgan, ma anche per il governo federale".

Nel mirino della sottocommissione è finito anche l'Office of the Comptroller of the Currency (Occ), ovvero l'ufficio di vigilanza del Dipartimento del Tesoro. Attraverso un portavoce, l'Occ ha ammesso che nei controlli ci sono state delle "carenze", ma al tempo stesso ha garantito che le autorità stanno prendendo "provvedimenti per migliorare il processo di controllo di tutti i grandi istituti finanziari sottoposti a vigilanza".

Meglio tardi che mai? Non ancora. Quando si parla di finanza - soprattutto americana o inglese - è sempre bene non lasciarsi trasportare dalla fiducia, né tantomeno dall'entusiasmo. L'ultima storiaccia sul conto di JP Morgan non racconta ancora verità giudiziarie, ma dimostra per l'ennesima volta che le vere metastasi dell'economia contemporanea godono ancora di ottima salute.

L'assenza di regole stringenti nel mercato dei derivati - dove si svolgono operazioni incomprensibili ai più - e la mancanza di controlli rigidi da parte delle autorità sono le radici più profonde della crisi finanziaria di cui ancora subiamo le conseguenze. Nessuno le ha mai estirpate. Il buon Dimon è uno dei più strenui oppositori a qualsiasi tipo di nuova regolamentazione per le banche e - secondo un passaggio del rapporto - almeno in un'occasione avrebbe esplicitamente chiesto ai suoi dipendenti di interrompere l’invio delle informazioni alle autorità che effettuano i controlli. Ecco perché, a intervalli regolari, vengono ancora a galla le solite "balene".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Li chiamano "prestiti payday", ma assomigliano molto a una forma di strozzinaggio legalizzato. Niente sicari, minacce fisiche, boss o malavita. Si fa tutto via internet. Negli Stati Uniti esistono società di credito che concedono prestiti online con una facilità davvero sorprendente, senza perdere troppo tempo in fastidiose domande. Hai bisogno di denaro? Ecco a te, è semplicissimo. Peccato che tanta munificenza non sia affatto gratis: i tassi d'interesse arrivano a superare il 500% e - per chi non è in grado di restituire il malloppo entro un anno - possono toccare perfino la vetta spaventosa del 16mila%. Naturalmente, operazioni di questo tipo non possono che avvenire con la complicità delle banche.

E' evidente che, a mente lucida e in condizioni normali, nessuno si sottoporrebbe a un trattamento del genere. Ma in tempi di crisi la razionalità passa in secondo piano e i giganti della finanza fanno affari d'oro picchiando sulle ferite dei più deboli. Persone magari in difficoltà, che non resistono alla tentazione di un credito così accessibile. Secondo uno studio del centro no profit Pew Charitable Trusts, solo nel 2010 circa tre milioni di americani hanno ottenuto un prestito "payday" e fra 2006 e 2011 l'ammontare complessivo di queste operazioni è salito da 5,8 a 13 miliardi di dollari.

Ma qual è il ruolo delle banche? Come sempre, gli istituti delle dimensioni di Bank of America e JP Morgan recitano una parte decisiva, consentendo alle società creditrici di prelevare automaticamente i ricchi interessi dai conti correnti dei loro creditori. Un via libera che viene concesso sempre e comunque: anche negli Stati Usa dove i prestiti "payday"sono vietati per legge e perfino se i clienti stessi chiedono esplicitamente di non permettere alcun prelievo.

Lo fanno perché traggono profitto dai guai dei propri correntisti. Spesso chi ha avuto la sventura di entrare nella spirale dei "payday" si ritrova il conto azzerato dagli interessi siderali succhiati dall'esterno. Nel 27% dei casi (sempre secondo i dati Pew Charitable Trusts) finisce addirittura in rosso ed è costretto a pagare multe salate alla propria banca.

Ma chi riesce a non farsi prosciugare i risparmi deve tenere comunque la guardia alta, perché uscire dal vortice non è affatto semplice come può sembrare. Per restituire il prestito bisogna avvisare la società di credito con almeno tre giorni d'anticipo, altrimenti gli interessi saranno prelevati come nulla fosse e il credito verrà rinnovato per almeno un altro mese. Queste aziende sanno benissimo di praticare un'attività illegale in 15 dei 50 Stati americani, perciò si stanno spostando all'estero, in Paesi dove le maglie della legge sono meno strette. Una scelta che non porterà loro alcuna perdita, dato che attraverso internet saranno comunque in grado di raggiungere tutti i clienti americani.

Queste aziende sanno benissimo di praticare un'attività illegale in 15 dei 50 Stati americani, perciò si stanno spostando all'estero, in Paesi dove le maglie della legge sono meno strette. Una scelta che non porterà loro alcuna perdita, dato che attraverso internet saranno comunque in grado di raggiungere tutti i clienti americani.

Ma cosa sta facendo il governo federale per contrastare tutto questo? Nonostante la pratica dei prestiti "payday" vada avanti da anni, solo di recente le autorità Usa hanno preso di mira le banche coinvolte. Sul ruolo degli istituti di credito nello "strozzinaggio telematico" hanno iniziato a indagare due agenzie di controllo: la Federal Deposit Insurance Corporation e il Consumer Financial Protection Bureau. Nello Stato di New York, dove per legge i tassi non potrebbero superare il 25%, il numero uno del dipartimento dei Servizi finanziari, Benjamin Lawsky, sta portando avanti un'inchiesta.

Non sembra invece avere dubbi un certo Josh Zinner, direttore dell’organizzazione Neighborhood Economic Development Advocacy Project: "Senza la collaborazione delle banche nell'effettuare le transazioni - ha detto al New York Times - queste società non potrebbero fare quello che fanno".

A questo punto rimane soltanto da aspettare il corso della giustizia americana. E non sarà affatto un'attesa breve, almeno a giudicare dalla timidezza con cui l'amministrazione Obama sta ancora perseguendo le banche di Wall Street per il vero peccato originale dell'intera crisi finanziaria. I cari vecchi mutui subprime.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mariavittoria Orsolato

di Mariavittoria Orsolato

Con un ritardo di quasi cinquant'anni sul vaticinio di Bob Dylan, possiamo affermare con la quasi assoluta certezza che “i tempi stanno cambiando”. La Svizzera, patria universalmente riconosciuta della finanza e delle sue ombre, sarà infatti il primo Paese al mondo a porre un tetto agli stipendi multimilionari dei super-manager di banche e aziende. Lo ha deciso ieri un referendum di iniziativa popolare, promosso dal deputato indipendente Thomas Minder, che ha conquistato praticamente un plebiscito in tutti e 26 i cantoni svizzeri.

Il 67.9% dei cittadini chiamati alle urne ha infatti votato a favore della proposta di legge per ridimensionare i bonus elargiti ai top manager delle aziende elvetiche ed ora, stando a quanto affermano i detrattori, la Svizzera si sarebbe dotata del diritto societario “più rigido del mondo”.

La bozza di legge riguarda solo le aziende svizzere quotate alla borsa nazionale o in quelle straniere: limita ad un anno il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione, vieta alcuni tipi di compensi, compresi i bonus milionari quando i manager lasciano le società. Vieta inoltre i bonus in caso di acquisizioni e vendita di parte del business. Gli svizzeri hanno deciso che saranno gli azionisti, e non gli stessi manager, a decidere sui compensi ma, stando a quanto afferma il promotore del referendum , «per ora si è vinta solo una battaglia».

Ora infatti nel parlamento elvetico ne comincerà necessariamente un'altra per l'applicazione del testo costituzionale che dovrebbe rafforzare i diritti degli azionisti e limitare compensi esorbitanti per i manager. E i deputati non paiono affatto coesi come invece lo è la popolazione che rappresentano.

Il successo di Minder, fino a poco tempo fa anonimo parlamentare eletto a Schaffhausen, ha infatti dell'incredibile: la sua proposta di legge si è affermata nonostante la contrarietà di tutti i principali partiti elvetici, della Confindustria locale e dell’establishment bancario. La sua crociata contro i mega stipendi aveva preso avvio infatti cinque anni fa, quando vennero depositate le 100.000 firme necessarie alla promozione del referendum, ma la strenua opposizione della politica istituzionale ha fatto sì che il processo democratico assumesse tempi biblici e che Minder guadagnasse il soprannome di “Robin Hood dei piccoli azionisti”.

Il parlamentare, che di professione fa il piccolo imprenditore, aveva cominciato a raccogliere le firme necessarie alla consultazione in completa solitudine politica dopo che era scoppiato lo scandalo della Swissair; la compagnia di bandiera elvetica era infatti fallita nel 2001 ma al suo amministratore delegato Mario Croci era stato concesso un bonus di 12 milioni di franchi. Stesso copione nel 2008 ai vertici della Ubs, la principale banca svizzera allora alle prese con un buco da 2,7 miliardi: lo Stato era intervenuto in soccorso del colosso finanziario ma 50 milioni di franchi era stati buttati in premi ai suoi amministratori. A favorire Minder, nelle ultime settimane, anche l’appoggio inatteso creato dalla polemica sul “caso Vasella”. Secondo i commentatori, però, a dare la spinta decisiva alla proposta di legge è stata la recente vicenda che ha interessato l’ex presidente della casa farmaceutica Novartis, Daniel Vasella. Il top manager ha guadagnato 15 milioni di franchi svizzeri (12 milioni di euro) nel solo 2011 e, lasciando l’azienda di cui era al timone dal 1996, avrebbe dovuto ricevere un indennizzo di 72 milioni di franchi svizzeri (59 milioni di euro circa), dilazionati in sei anni purché non fosse andato a lavorare per la concorrenza.

Secondo i commentatori, però, a dare la spinta decisiva alla proposta di legge è stata la recente vicenda che ha interessato l’ex presidente della casa farmaceutica Novartis, Daniel Vasella. Il top manager ha guadagnato 15 milioni di franchi svizzeri (12 milioni di euro) nel solo 2011 e, lasciando l’azienda di cui era al timone dal 1996, avrebbe dovuto ricevere un indennizzo di 72 milioni di franchi svizzeri (59 milioni di euro circa), dilazionati in sei anni purché non fosse andato a lavorare per la concorrenza.

Vasella alla fine ha pubblicamente rinunciato ai pantagruelici emolumenti, ma ormai la polemica era esplosa in tutti i Cantoni. A montare l'astio della popolazione contro “i gatti grassi” - così sono state definite le elites finanziarie e industriali elvetiche - anche le somme guadagnate da altri top manager: i 12,5 milioni di franchi svizzeri per Severin Schwan, boss della Roche, gli 11,2 milioni (9 milioni di euro) di Paul Bulcke della Nestlé o i 10 milioni (8 milioni di euro) di Ernst Tanner, capo del gruppo cioccolatiero Lindt. Secondo i promotori della consultazione, le enormi somme iscritte a bilancio mostrano chiaramente che le società hanno perso il controllo sulle retribuzioni dei loro “capitani” e, se la bozza di legge dovesse essere approvata dal Parlamento nel 2014, la dieta dei “gatti grassi” dovrebbe essere decisamente ridimensionata.

Gli elettori svizzeri sono stati chiamati contestualmente ad esprimersi su altri due quesiti. Il primo riguardava la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), che prevede condizioni severe per classificare i terreni come zona edificabile, è passato con il 62,9% dei consensi, mentre il “Röstigraben” - l'immaginaria barriera culturale che divide la Svizzera romanza da quella germanofona e che storicamente ne delinea le abitudini di voto -, ha invece affossato il terzo oggetto in votazione, l'articolo costituzionale sulla politica familiare.

La proposta di legge voleva far sì che Confederazione e Cantoni promuovessero misure per permettere di conciliare la vita famigliare all'attività professionale o alla formazione, ma la natura costituzionale del quesito - che prevede la maggioranza non solo dei voti complessivi ma anche quella dei Cantoni - non ha fatto sì che la proposta passasse.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Una piccola ma significativa crepa si apre nel castello della finanza. Il Parlamento europeo, la Commissione Ue e il Consiglio europeo hanno trovato un accordo preliminare su Basilea 3, il nuovo pacchetto di regole per le banche che dovrebbe entrare in vigore nella prima metà del 2014. Una delle norme più controverse riguarda l'ammontare dei bonus ai manager, che secondo i termini dell'intesa non potrà più superare l'importo dello stipendio di un anno. Questo principio generale ammette però un'eccezione: se la maggioranza degli azionisti darà il proprio assenso (con due terzi dei voti o con il 75% se in assemblea siede meno della metà del capitale), i bonus potranno arrivare fino al doppio della retribuzione annua.

Insomma, Bruxelles non è posto per iniziative alla Robin Hood: i grandi dirigenti e i trader di banca continueranno a guadagnare somme pantagrueliche, ma il punto è un altro. La novità in arrivo non ha alcuna importanza sul piano morale, eppure è fondamentale a livello pratico. Fino ad oggi nessuno ha mai posto limiti ai premi che gli istituti di credito possono destinare ai loro manager, e proprio questa mancanza è stata una causa tutt'altro che secondaria della crisi finanziaria.

I benefit sono in genere proporzionali ai guadagni che i dipendenti portano all'azienda con i loro investimenti. Ma c'è un'asimmetria di fondo: quando il business è redditizio, i manager incassano laute ricompense; quando invece l'affare si rivela un fiasco, o addirittura apre un buco nei conti della banca, il responsabile dell'errore non subisce praticamente alcuna conseguenza.

Un sistema così sbilanciato non può evidentemente garantire una gestione razionale e oculata del denaro. Anzi, incentiva i manager a lanciarsi in scommesse sempre più azzardate, dal momento che in finanza i margini di profitto nel breve periodo aumentano insieme al rischio che si è disposti a correre. In un'ottica del genere, chi ha poco o nulla da perdere e tutto da guadagnare non può che puntare al jackpot. Così facendo espone la propria azienda a un pericolo che spesso è difficile quantificare, ma non gli interessa: finché le regole del gioco sono queste, gli conviene rischiare. Questo vizio è tipico della spericolata finanza anglosassone, principale responsabile della crisi di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Non stupisce quindi che la nemica numero uno del nuovo tetto ai bonus sia la Gran Bretagna. Gli inglesi sostengono che il provvedimento sarà compensato da un aumento degli stipendi, ma come sempre il sospetto è che fingano di non capire quale sia la posta in gioco pur di fare gli interessi delle banche della City (dove nel 2012 sono stati distribuiti bonus cash per 5,1 miliardi di euro, dopo i 13,4 miliardi del 2008).

Questo vizio è tipico della spericolata finanza anglosassone, principale responsabile della crisi di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Non stupisce quindi che la nemica numero uno del nuovo tetto ai bonus sia la Gran Bretagna. Gli inglesi sostengono che il provvedimento sarà compensato da un aumento degli stipendi, ma come sempre il sospetto è che fingano di non capire quale sia la posta in gioco pur di fare gli interessi delle banche della City (dove nel 2012 sono stati distribuiti bonus cash per 5,1 miliardi di euro, dopo i 13,4 miliardi del 2008).

E' del tutto evidente che uno stipendio più alto non abbia il potenziale distruttivo di un super-bonus: uscendo dalla logica del "premio", gli operatori avranno meno interesse a rischiare sul mercato e questo ridurrà il pericolo di alimentare nuove bolle speculative. Francia e Germania sostengono proprio questa tesi e fortunatamente - almeno per ora - la loro posizione ha prevalso in sede europea.

"E’ la fine dell'epoca dei bonus insensati e ingiustificabili - ha commentato il commissario Ue al mercato interno, Michel Barnier -. D’ora in poi le prese di rischio saranno più controllate: è l’inizio di una grande trasparenza nel settore bancario europeo".

Sullo stesso argomento domenica prossima si terrà in Svizzera un referendum d'iniziativa popolare. Se sarà approvato, il testo darà potere agli azionisti d'impedire il versamento di stipendi e bonus eccessivamente elevati. In terra elvetica è ancora fresco lo sdegno per il benefit oceanico riconosciuto al presidente uscente del Cda Novartis, gigante della farmaceutica. Il suo nome è Daniel Vasella e nel 2012 ha guadagnato qualcosa come 10,6 milioni di euro.

Uno stipendio da fantascienza, che però assomiglia agli spicci per la merenda se paragonato alla buonuscita che si preparava ad incassare: 58,5 milioni in sei anni. Alla fine, per fortuna, Vasella ha rinunciato al malloppo. Ora la speranza è che decisioni del genere non siano più lasciate al buon cuore dei top manager.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Alla riunione di Mosca del G20, al centro del dibattito ci sono e le svalutazioni competitive, il nuovo cruccio più o meno dichiarato dei ministri della Finanza e dei banchieri che vi prenderanno parte. Una moneta debole favorisce l’economia interna di una nazione, a discapito tuttavia degli altri Paesi, e nessun limite è stato finora stabilito all’attuazione di una simile politica monetaria: c’è già chi comincia a parlare di una vera e propria guerra delle valute.

I riferimenti, in questo senso, non sono del tutto casuali. La preoccupazione maggiore è rivolta al Giappone, dove la Banca centrale ha attuato negli ultimi tempi una decisa politica di allentamento dello Yen. Tokyo ha svalutato la propria moneta, rendendo più appetibili le esportazioni e favorendo l’economia interna, ma creando non pochi problemi alle economie degli altri Paesi. Negli ultimi sei mesi l’euro si è apprezzato quasi del 30 percento sulla moneta giapponese: l’aumento dei prezzi ha fatto calare le importazioni dall’Europa drammaticamente.

Per gli esperti, il timore di una guerra delle valute è eccessivo e il rischio reale di attuazioni di svalutazioni competitive è del tutto improbabile. Ne sono convinti, ad esempio, Mario Draghi, il presidente della Banca centrale europea (Bce), e Christine Lagarde, la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), che sottolineano l’assenza di particolari anomalie nel corso attuale delle principali valute.

Ma la tentazione rimane forte, soprattutto quella dei più scettici di presentire un tale conflitto, perché un cambio favorevole può far comodo a tutte le economie, e la situazione di crisi attuale non sembra lasciar spazio a scrupoli di nessun tipo. Tanto per dirne una: oggi la Grecia ha una disoccupazione giovanile del 60 percento, cosa non si farebbe per riprendere un contesto talmente grave? Da anni, ormai, Bce e Federal Reserve (Fed), proprio in risposta alla ormai onnipresente crisi, attuano politiche monetarie che garantiscano tassi d’interesse bassi. La debolezza dell’euro favorirebbe le esportazioni della Grecia, così come quella di Spagna, Italia e così via, aiutando la ripresa delle maglie nere d’Europa e, di conseguenza, tutta l’economia continentale. Diventa difficile non aspettarsi l’introduzione di politiche monetarie che puntino a migliorare la situazione economica interna, pur alle spese degli altri Paesi. È arduo non pensare male, nonostante le rassicurazioni degli esperti, per cui la guerra delle valute rimane uno scenario inverosimile.

La debolezza dell’euro favorirebbe le esportazioni della Grecia, così come quella di Spagna, Italia e così via, aiutando la ripresa delle maglie nere d’Europa e, di conseguenza, tutta l’economia continentale. Diventa difficile non aspettarsi l’introduzione di politiche monetarie che puntino a migliorare la situazione economica interna, pur alle spese degli altri Paesi. È arduo non pensare male, nonostante le rassicurazioni degli esperti, per cui la guerra delle valute rimane uno scenario inverosimile.

Il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, uno dei protagonisti della politica economica dell’Eurozona, si è espresso, a margine del G20, a favore di una politica monetaria basata sul libero gioco di domanda e offerta e non determinata dall’intervento degli Stati. In un articolo della versione online dell’autorevole settimanale tedesco Spiegel, il ministro si definisce “sicuro” di una posizione unanime di tutti i partecipanti al G20 in questo senso.

Non sembra della stessa idea Sergej Glasew, economista russo da poco entrato a fare parte del cerchio di consulenti del presidente russo Vladimir Putin, per cui la guerra delle valute sarebbe già in atto. Secondo Spiegelonline, Glasew accusa Washington di fare pressione sul dollaro per fare incetta delle aziende russe: per l’esperto si tratta di una vera e propria “aggressione legalizzata” da parte degli Stati Uniti.

La Russia, in realtà, punta ad avere una maggiore influenza nell’ambito del Fondo monetario internazionale, organizzazione in cui hanno predominato finora Europa e Stati Uniti, e le sue aspettative sono ambiziose. Fra i temi di discussione di questo G20 non mancherà sicuramente il ribilanciamento delle voci all’interno dell’Fmi, questo è poco ma sicuro.

La Russia, in realtà, punta ad avere una maggiore influenza nell’ambito del Fondo monetario internazionale, organizzazione in cui hanno predominato finora Europa e Stati Uniti, e le sue aspettative sono ambiziose. Fra i temi di discussione di questo G20 non mancherà sicuramente il ribilanciamento delle voci all’interno dell’Fmi, questo è poco ma sicuro.

Tra gli altri temi ci sono la regolamentazione dei mercati, il risanamento del bilancio, i piani di crescita e gli investimenti, ma a premere sarà probabilmente la questione delle valute. E una politica monetaria che garantisca la stabilità dei prezzi e la crescita e non indebolisca le rispettive valute.

Tra gli altri temi del G20 ci sono la regolamentazione dei mercati,il risanamento dei bilanci, il piano di crescita dei singoli Stati e gli investimenti, ma a premere sarà probabilmente la questione delle valute e la necessità di una politica monetaria che garantisca la stabilità dei prezzi e la crescita e non indebolisca le rispettive valute. Sempre che il confine tra lecito e non lecito sia già stato superato, come qualcuno già sospetta, e una guerra delle valute, se così la si vuol chiamare, non sia già in corso.