- Dettagli

- Scritto da Sara Michelucci

Una celebrazione genuina e intensa dei Queen, quella che il regista Bryan Singer mette in scena con Bohemian Rhapsody. Al centro la loro musica e il loro straordinario cantante, Freddie Mercury, il quale ha sfidato gli stereotipi e ha frantumato le convenzioni per diventare uno degli artisti più amati del pianeta.

Una celebrazione genuina e intensa dei Queen, quella che il regista Bryan Singer mette in scena con Bohemian Rhapsody. Al centro la loro musica e il loro straordinario cantante, Freddie Mercury, il quale ha sfidato gli stereotipi e ha frantumato le convenzioni per diventare uno degli artisti più amati del pianeta.

Il film traccia la rapida ascesa della band attraverso le loro canzoni iconiche e il suono rivoluzionario. Raggiungono un successo senza eguali, ma Freddie, in una svolta inaspettata, circondato da influenze più oscure, rifugge i Queen in cerca della sua carriera da solista. Dopo aver sofferto senza la sua band, Mercury riesce a riunirsi con i suoi compagni giusto in tempo per Live Aid.

Affrontando coraggiosamente la diagnosi di Aids, la rock star guida la band in una delle più grandi performance nella storia della musica rock. I Queen creano un'eredità che continua ad ispirare sognatori e amanti della musica e non, fino ai giorni nostri.

Non ci troviamo di fronte a un film originale o che lascia il segno, quanto piuttosto a una pellicola che mira a ripercorrere in maniera precisa ed altamente emotiva la strada percorsa dal famoso gruppo rock e dal suo frontman, senza offrire nulla di più se non una pedissequa interpretazione da parte degli attori. Ma il confronto con il vero Mercury diventa inevitabile, quanto al tempo stesso letale per il film.

Non ci troviamo di fronte a un film originale o che lascia il segno, quanto piuttosto a una pellicola che mira a ripercorrere in maniera precisa ed altamente emotiva la strada percorsa dal famoso gruppo rock e dal suo frontman, senza offrire nulla di più se non una pedissequa interpretazione da parte degli attori. Ma il confronto con il vero Mercury diventa inevitabile, quanto al tempo stesso letale per il film.

Bohemian Rhapsody (Gran Bretagna, Usa 2018)

Regia: Bryan Singer

Sceneggiatura: Anthony McCarten

Cast: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech, and Mike Myers

- Dettagli

- Scritto da Sara Michelucci

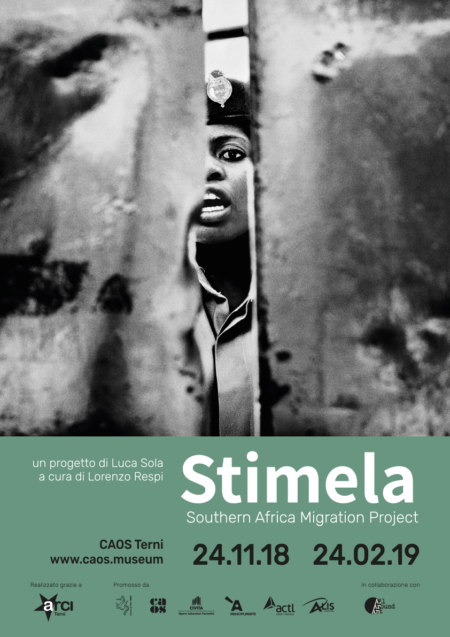

Un viaggio, della speranza, della salvezza, ma anche del dolore e della violenza. È quello raccontato da Luca Sola nella mostra fotografica Stimela. Southern Africa Migration Project, curata da Lorenzo Respi, realizzata da Arci in collaborazione con All Aroud Art e promossa da Indisciplinarte e Opera Laboratori Fiorentini negli spazi del Caos centro arti opificio siri di Terni.

Un viaggio, della speranza, della salvezza, ma anche del dolore e della violenza. È quello raccontato da Luca Sola nella mostra fotografica Stimela. Southern Africa Migration Project, curata da Lorenzo Respi, realizzata da Arci in collaborazione con All Aroud Art e promossa da Indisciplinarte e Opera Laboratori Fiorentini negli spazi del Caos centro arti opificio siri di Terni.

Un racconto, fatto di scatti in bianco e nero, che affronta il tema attuale delle questioni sociali, umanitarie e geopolitiche che stanno scrivendo la cronaca e la storia dell'Africa contemporanea.

- Dettagli

- Scritto da Liliana Adamo

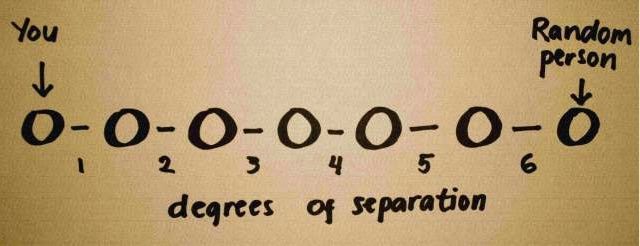

“Ho letto che ognuno di noi su questo pianeta è separato dagli altri solo da sei persone. Sei gradi di separazione tra noi e tutti gli altri su questo pianeta: il presidente degli Stati Uniti, un gondoliere veneziano, chiunque, insomma. Io lo trovo un pensiero confortante, che siamo così vicini, ma trovo anche che è un po' una tortura cinese essere così vicini ma dover trovare sei persone giuste per il collegamento... Siamo tutti come delle porte aperte su altri mondi. Sei gradi di separazione fra noi e chiunque altro su questo pianeta”.

“Ho letto che ognuno di noi su questo pianeta è separato dagli altri solo da sei persone. Sei gradi di separazione tra noi e tutti gli altri su questo pianeta: il presidente degli Stati Uniti, un gondoliere veneziano, chiunque, insomma. Io lo trovo un pensiero confortante, che siamo così vicini, ma trovo anche che è un po' una tortura cinese essere così vicini ma dover trovare sei persone giuste per il collegamento... Siamo tutti come delle porte aperte su altri mondi. Sei gradi di separazione fra noi e chiunque altro su questo pianeta”.

Il sistema formulato da Frigyes Karinty in un racconto omonimo nel 1929 sostiene un’ipotesi semiotica e sociologica, secondo la quale ogni persona al mondo può essere collegata a chiunque altra attraverso una connessione di conoscenze e relazioni formata da non più di cinque intermediari. Stanley Milgram conferma tale tesi, con un famoso esperimento sociale, nel 1967, una sorta di prova empirica sotto forma di “teoria del mondo piccolo”.

Il brano riportato in incipit è tratto dal film di Fred Schepisi, appunto “6 Gradi di Separazione”, ispirato al racconto di Karinty e agli studi di Milgram, ma noi contestualmente, ritenendoci tutti “come delle porte aperte su altri mondi interagenti”, potremo oggi definire lo strumento Internet come il miglior alleato per accedervi senza neanche scomodarsi dalla scrivania, dal letto, dalla cucina di casa propria o ovunque noi ci trovassimo, sebbene i sei gradi di separazione sembrerebbero addirittura scesi a quattro, secondo un nuovo test realizzato presso la Statale di Milano da un gruppo d’informatici in collaborazione con altri due di Zuckerberg.

Ben oltre i confini stabiliti da Milgram, utilizzando algoritmi sviluppati in laboratorio in un esperimento su scala planetaria, i gradi di separazione su tutte le coppie d’individui del maggior social network si restringono fino a 3.74, quindi non più di quattro. Milgram si era avvalso d’un centinaio di coppie possibili, i ricercatori della Statale di Milano, di 65 miliardi, pressappoco il numero corrente “d’amicizie” su Facebook.

Nel 1993 siamo alle origini della rete. Una vignetta di Pete Steiner apparsa sul New Yorker, diventata poi tanto celebre da essere immortalata in un’intera pagina di Wikipedia, mostra un cane seduto dinanzi a un computer con un sottotitolo per lo meno lungimirante: “Su Internet, nessuno sa che sei un cane”. E all’espediente del cane, si aggiunge, vent’anni dopo, il riscontro del suo proprietario e un’ulteriore didascalia aggiunge: “Ti ricordi quando su Internet nessuno sapeva chi fossi?”

Nel 1993 siamo alle origini della rete. Una vignetta di Pete Steiner apparsa sul New Yorker, diventata poi tanto celebre da essere immortalata in un’intera pagina di Wikipedia, mostra un cane seduto dinanzi a un computer con un sottotitolo per lo meno lungimirante: “Su Internet, nessuno sa che sei un cane”. E all’espediente del cane, si aggiunge, vent’anni dopo, il riscontro del suo proprietario e un’ulteriore didascalia aggiunge: “Ti ricordi quando su Internet nessuno sapeva chi fossi?”

Un giornalista della BBC afferma che nell’uso smodato dei social network abbiamo “un modo per riprogettare le nostre identità, scoprire cosa significa essere qualcun altro, diverso dal nostro io reale, ma non solo; attraverso il meccanismo dei mi piace (vedi Facebook), otteniamo riscontri istantanei (transitori, il più delle volte) per qualsiasi piccolo aggiustamento identitario ci venga in mente di fare”.

Le opinioni altrui inondano la nostra vita, come mai successo prima. Diventiamo “oggetti da quotazioni” attraverso valutazione o svalutazioni per una massa indistinta d’estranei. E lo sa bene chiunque sia stato oggetto di bullismo, quanto il giudizio pubblico, che comprenda accettazione, esaltazione, derisione o disprezzo sia esercitato in modo ampio e potente.

L’ansia generata è enorme, compresa quella da “prestazione”; il confronto incessante può suscitare sensi d’inferiorità o superiorità. Certo, una connessione generalizzata può risultare stimolante e utile, ma allo stesso modo converrebbe tenere ben presente il valore intrinseco d’ogni “utente”, non lasciandosi trascinare nel tentativo di paragonarci agli altri, estromettendo ogni suggestione da noi stessi. In altre parole, tenendo stretta un’identità, un proprio stile di vita non esclusivamente votato al “virtuale”.

Dovremo imparare a disconnetterci per un tempo relativamente lungo o quando lo riteniamo necessario, perché (come affermano le ultime ricerche), essere perennemente connessi o sotto i riflettori dei social, crea infelicità. Nell’illusoria fuga dalla solitudine contemporanea, se da una parte la rete connette tra loro le persone, dall’altra, simultaneamente, disconnette le azioni nell’effetto di lunga durata, impone reazioni istantanee senza però ragionare sulle conseguenze.

L’acronimo anglosassone Fomo (Fear of missing out – paura di essere tagliati fuori), descrive l’ansietà sociale cui più o meno soffre ogni utente di Facebook, in modo anche drammatico. Preoccupandosi di ciò che pensano o fanno gli altri allontana drasticamente dalla propria vita, fa perdere il senso di sé. Esistono persone che fuori da Facebook non sanno chi sono, perdono spessore insieme a una visuale “terrena”, per così dire. Paradossalmente, si tratta di coloro che riscuotono maggior successo, in termini numerici per “amicizie” e “likes”: la conservazione del sé virtuale sembrerebbe avviata a farsi impegno a tempo pieno.

Come non scomodare Zygmunt Bauman, il compianto filosofo della modernità liquida, ultima figura di riferimento dell’attuale sociologia. Le sue analisi sul discredito della politica e la disuguaglianza che si accresce invece di diminuire, convergono nella visione inerente alla rivoluzione digitale. In una società votata all’individualismo, la questione identitaria si trasforma in qualcosa cui si è dato un obbligo, avere la tua “comunità”, ma ciò che del concetto comunitario fa il social network, è un sostituto, un rimpiazzo. S’appartiene alla rete, dove è possibile aggiungere o eliminare, controllare le persone cui siamo in qualche modo legati, non a una “comunità”.

Con un dato inconfutabile da rimarcare: che comunicazione reale non è parlare con persone che la pensano come te, ma affrontare le difficoltà e il conflitto per coinvolgere due o più parti. Questo succede ogni qualvolta interagiamo con gli altri, ma in modo diretto, senza un filtro virtuale.

“I social network non insegnano il dialogo, perché è così facile evitare le polemiche… Molte persone li usano non per unire o per ampliare i propri orizzonti, ma piuttosto, per bloccarli in quelle che chiamo zone di comfort, dove l’unico suono che sentono è l’eco della propria voce, dove tutto quello che vedono sono i riflessi del proprio volto. Le reti sono molto utili, danno servizi piacevoli, però sono trappole …”.

Certo la rete è libera, vi può confluire chiunque, ma sulla comunità reale si può contare come su un vero amico, c’è affidabilità anche se è più vincolante. In rete, per uscire da qualsivoglia relazione, basta spingere il tasto delete. Però, afferma Bauman: “Pare che siamo tutti d’accordo sul fatto che tra l’abbracciare qualcuno e pokarlo (ovvero mandare un poke, taggarlo ndr), ci sia differenza”.

In sostanza, Facebook e gli altri social network hanno stretto un patto fra gli utenti e la modernità: la vita è più facile, via ogni sforzo in termini d’impegno e acquisizioni, via le sfide, i dubbi, le insicurezze. Conoscere nuovi “amici” è diventato incredibilmente facile. Con la stessa, disarmante facilità siamo in grado d’interrompere relazioni e amicizie, se sopraggiunge la noia o qualcuno non soddisfa le nostre aspettative, oppure bastano disaccordo o il minimo segno di un conflitto, invece di fare tentativi estenuanti per riparare il rapporto, si cancella il nome senza sentire neanche il bisogno di scusarsi. Ecco, nella vita reale è molto più complicato, in primis perché la gente ha possibilità di guardarsi negli occhi.

Nel film 6 Gradi di Separazione, il lungo monologo di Paul (impersonato dall’attore Will Smith), esprime tutto il caos e la consapevolezza della nostra condizione: “Oggi l'immaginazione ha cessato di rappresentare il nostro collegamento, il collegamento più profondo fra la vita interiore e il mondo che è al di fuori di noi, in cui viviamo tutti. Perché l'immaginazione è diventata un sinonimo di stile. Ritengo che l'immaginazione sia il passaporto che noi ci costruiamo per entrare nel mondo della realtà. Credo che l'immaginazione sia solo un’altra via per definire l'unicità d’ognuno. Jung dice che il peccato più grave è la mancanza di coscienza; II giovane Holden dice - Quello che mi fa più paura è la faccia dell'altro. Non sarebbe tanto male se potessimo essere tutti e due bendati - Molte volte le facce che abbiamo di fronte non sono quelle degli altri, ma le nostre. Ed è la peggiore forma di vigliaccheria, questo avere così tanta paura di se stessi da coprirsi gli occhi piuttosto che affrontarsi. Guardarsi in faccia, è diventata la cosa più difficile…”.

Nel film 6 Gradi di Separazione, il lungo monologo di Paul (impersonato dall’attore Will Smith), esprime tutto il caos e la consapevolezza della nostra condizione: “Oggi l'immaginazione ha cessato di rappresentare il nostro collegamento, il collegamento più profondo fra la vita interiore e il mondo che è al di fuori di noi, in cui viviamo tutti. Perché l'immaginazione è diventata un sinonimo di stile. Ritengo che l'immaginazione sia il passaporto che noi ci costruiamo per entrare nel mondo della realtà. Credo che l'immaginazione sia solo un’altra via per definire l'unicità d’ognuno. Jung dice che il peccato più grave è la mancanza di coscienza; II giovane Holden dice - Quello che mi fa più paura è la faccia dell'altro. Non sarebbe tanto male se potessimo essere tutti e due bendati - Molte volte le facce che abbiamo di fronte non sono quelle degli altri, ma le nostre. Ed è la peggiore forma di vigliaccheria, questo avere così tanta paura di se stessi da coprirsi gli occhi piuttosto che affrontarsi. Guardarsi in faccia, è diventata la cosa più difficile…”.

- Dettagli

- Scritto da Vincenzo Maddaloni

Berlino. L’AfD, Alternative für Deutschland, nonostante predichi un estremismo di chiaro stampo xenofobo, ha offerto subito un nuovo posto di lavoro a Daniel Zabel. E' il funzionario di polizia che ha perso il posto dopo aver pubblicato sui social il testo del mandato di cattura di uno dei sospettati dell'omicidio di Daniel Hillig a Chemnitz. Lo ha fatto - ha spiegato - per dimostrare che i media mainstream tedeschi sul tema dei migranti non sono più credibili e che continuano ad ingannare l'opinione pubblica.

Berlino. L’AfD, Alternative für Deutschland, nonostante predichi un estremismo di chiaro stampo xenofobo, ha offerto subito un nuovo posto di lavoro a Daniel Zabel. E' il funzionario di polizia che ha perso il posto dopo aver pubblicato sui social il testo del mandato di cattura di uno dei sospettati dell'omicidio di Daniel Hillig a Chemnitz. Lo ha fatto - ha spiegato - per dimostrare che i media mainstream tedeschi sul tema dei migranti non sono più credibili e che continuano ad ingannare l'opinione pubblica.

E' accaduto nella città della Sassonia, assediata per due giorni dalla teppaglia inferocita neonazista, che all’urlo di «stranieri raus» e «il popolo siamo noi» ha messo a ferro e a fuoco l’ex Karl-Marx-Stadt, così si chiamava fino al 1990 la città di Cheministz .

Un'autentica rappresaglia, rubricabile alla voce terrorismo, per la morte di un tedesco di origine cubana di 35 anni durante una lite con un iracheno, ora in custodia cautelare con l'accusa di omicidio tutta da provare. Quanto basta per accumulare odio sugli immigrati e accrescere le fila dei militanti di estrema destra Pro-Chemnitz, un movimento nazionalista e populista con simpatie per un auspicato quanto utopico nuovo nazionalsocialismo, che si è affiliato all'AfD.

Infatti, l’AfD continua a raccogliere consensi. Ha conquistato un impressionante 12,6 per cento alle elezioni federali dell’anno scorso, diventando così il partito d’opposizione con il maggior numero di seggi in parlamento. E' emerso pure che moltitudini di lavoratori l'hanno votato con stime che variano dal 16 al 20 per cento nell' ex Repubblica Democratica Tedesca, con le regioni economicamente più disagiate, con la manodopera malpagata e la più disoccupata.

Scrive bene Rosa Balfour, Senior Fellow al German Marshall Found, quando avverte che “I vecchi partiti mainstream potrebbero essere tentati di fare accordi tra di loro per impedire ai populisti di salire al potere…ma questo è esattamente una ragione che spinge i cittadini a votare contro l’establishment”. L’antidoto al populismo - spiega l’esperta - sono piuttosto “nuove idee per combattere l’ineguaglianza e l’insicurezza sociale, per creare posti di lavoro nell’economia verde…la sinistra, la destra e il centro devono combattere la battaglia delle idee, non quella per i posti di potere”.

Viceversa la maggioranza di governo continua a non prendere sul serio le paure degli elettori, col rischio di legittimare assieme alle posizioni xenofobe dei populisti, ogni forma di protesta contro i migranti, i profughi, i musulmani.

Usa toni ancora più espliciti Sophia Gaston, visiting research fellow alla London School of Economics, quando tira le orecchie al media mainstream che non indaga sulle rimostranze vere dell' elettorato. “Il populismo dovrebbe suonare come un campanello dall’allarme per i politici tradizionali”, per prestare più attenzione a temi troppo speso ignorati, come identità, senso di appartenenza, cultura e tradizione. Tuttavia - ammonisce la studiosa - “così come le forze del populismo non si sono formate dal giorno alla notte, c’è una lunga strada davanti per riacquistare la fiducia dell’elettorato…l’alternativa al populismo c’è, la questione è se i leader politici avranno il coraggio e l’energia per realizzarla”.

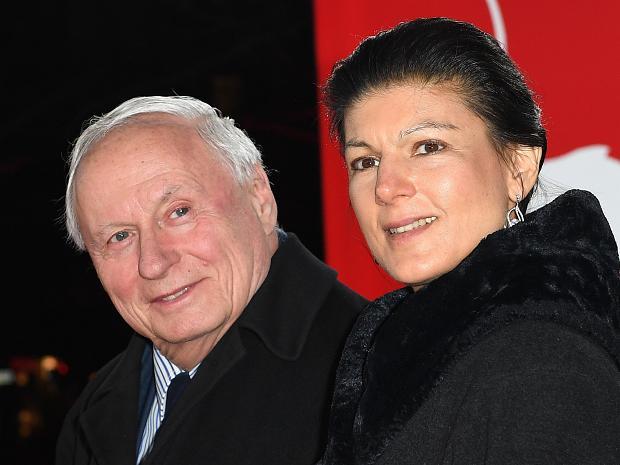

Ci prova a salire sul tetto che scotta, il leader storico della socialdemocrazia tedesca Oskar Lafontaine, il quale sulla sua pagina di Fb condanna l’assurda ideologia dei no-border-no-nation, inchioda chi lo accusa di essere un nazionalista di sinistra e si rilancia, insieme alla moglie Sahra Wagenknecht e ad altre importanti personalità, con un nuovo raggruppamento politico capace di superare i tradizionali confini della Linke e della sinistra tedesca. “Il modo più semplice - sostiene - è guardare dentro l’ideologia no-border-no-nation, perché chiunque si ponga la questione di come poter costruire uno stato sociale capirà immediatamente quanto questa ideologia sia lontana dalla realtà”.

Ci prova a salire sul tetto che scotta, il leader storico della socialdemocrazia tedesca Oskar Lafontaine, il quale sulla sua pagina di Fb condanna l’assurda ideologia dei no-border-no-nation, inchioda chi lo accusa di essere un nazionalista di sinistra e si rilancia, insieme alla moglie Sahra Wagenknecht e ad altre importanti personalità, con un nuovo raggruppamento politico capace di superare i tradizionali confini della Linke e della sinistra tedesca. “Il modo più semplice - sostiene - è guardare dentro l’ideologia no-border-no-nation, perché chiunque si ponga la questione di come poter costruire uno stato sociale capirà immediatamente quanto questa ideologia sia lontana dalla realtà”.

Spiega: “Nei paesi anglosassoni spesso la metà dei dottori e degli infermieri arriva dai paesi in via di sviluppo. In Germania c'è uno scatto d' orgoglio ogni volta che, si fa la conta delle migliaia di medici e di operatori sanitari che provengono dalla Siria, dalla Grecia e lavorano qui. Almeno su questo punto i seguaci dell’ideologia dei “confini chiusi agli immigrati” dovrebbero iniziare a capire che stanno sostenendo qualcosa di irrealistico e completamente antisociale”, conclude il leader storico della sinistra tedesca.

Lafontaine si è guarda bene dal ricordare che è la Rivoluzione russa che ha alimentato le lotte anticolonialiste in tutto il mondo, debitrici quindi dello spartiacque storico aperto da Lenin, il quale a sua volta aveva costruito la propria formazione culturale, sui testi di Marx e della filosofia classica tedesca. Sicché, rimanendo nella logica, ogni immigrato meriterebbe un indennizzo. E' con questo slancio universalistico, seppure in uno scenario mutato, che le classi dirigenti europee si vedono oggi costrette a fare i conti. Il fatto nuovo è che la sinistra, la Linke di Lafontaine e della consorte e segretaria del partito Sahra, non si accanisce sull'ingiustizia storica, non rispolvera Lenin, come sarebbe accaduto fino a qualche decennio fa. Infatti Lafontaine evita la polemica, l'assopisce con una riflessione di uno spessore tangibile, che illumina la sinistra di una luce nuova.

Esattamente il contrario di quanto avviene in Italia per bocca di Walter Veltroni che si ricandida come un possibile leader-replay barattando come se fosse appena nata una visione deteriorata, un già visto, un deja vu. Una proposta così “nuova” che è data per perdente già dal suo inizio, poiché è la medesima che ha aperto la strada agli odierni populismi, nonché a una cultura politica diffusa, astiosa proprio verso i partiti e le istituzioni, accusati di nascondere la verità pur di conservarsi i posti di potere.

Nel suo articolo dell'altro ieri su Repubblica, l'ex segretario non ha speso un commento sul fatto che la penisola italiana risulta occupata da «59 basi militari americane» (è il «quinto avamposto statunitense nel mondo per numero d’installazioni militari, dopo Germania, con 179 basi, Giappone con 103, Afghanistan con 100 e Corea del Sud con 89). Non ha spiegato nemmeno perché i governi offrono sistematicamente al Pentagono «tutto ciò che vuole», e il territorio italiano è sottoposto ad una gigantesca operazione di spionaggio da parte di NSA e CIA.

Non si è soffermato un attimo - è ancora più grave - sugli ormeggi sociali storici della Sinistra. Infatti, "non parla di privatizzazioni, di leggi sul lavoro, dell'assenza di democrazia interna, del maschilismo, del disastro urbanistico di Roma, del sistema di Mafia Capitale che ha azzerato la sua credibilità di amministratore”, come ricorda lo scrittore romano Christian Raimo. Insomma, mancava solo che citasse il suo compagno di merende “Cicciobello” (Francesco Rutelli ndr) e il quadro era completo.

Non si è soffermato un attimo - è ancora più grave - sugli ormeggi sociali storici della Sinistra. Infatti, "non parla di privatizzazioni, di leggi sul lavoro, dell'assenza di democrazia interna, del maschilismo, del disastro urbanistico di Roma, del sistema di Mafia Capitale che ha azzerato la sua credibilità di amministratore”, come ricorda lo scrittore romano Christian Raimo. Insomma, mancava solo che citasse il suo compagno di merende “Cicciobello” (Francesco Rutelli ndr) e il quadro era completo.

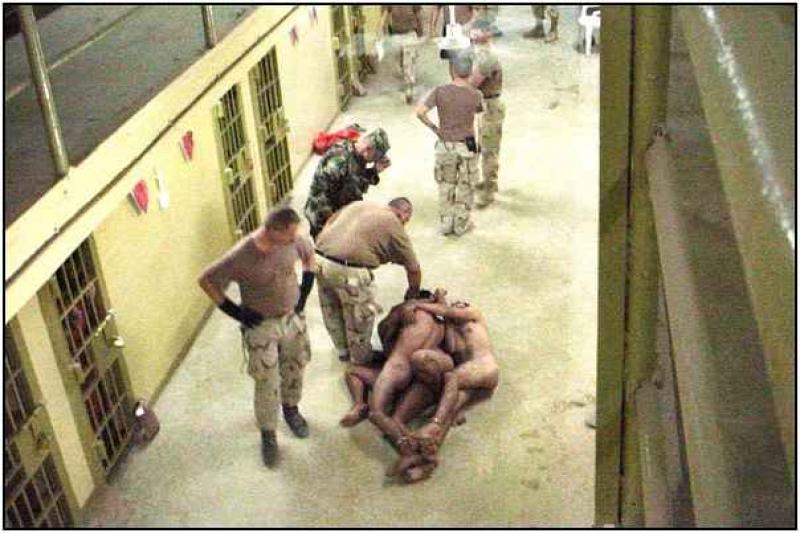

A proposito del “nuovo”, mi torna in mente il ministro della Giustizia Herta Däubler-Gmelin(SPD), quando nel 2002 spiegò a un quotidiano tedesco che la Casa Bianca aveva inasprito, con pratiche crudeli, la repressione in Iraq perché «Bush vuole distrarre la popolazione dalle proprie difficoltà. Si tratta di un metodo popolare, Hitler ha fatto la stessa cosa». Accadde il pandemonio, Herda divenne il simbolo del coraggio. Poiché svelò i trattamenti inumani qualche semestre prima, che i funzionari governativi europei denunciassero la pratica del Waterboarding ordinata dall'amministrazione Bush e le torture perpetrate dall'esercito americano nel carcere di Abu Ghraib. Non mi pare che in Italia ci siano state mai denuncie di contesti altrettanto simili.

Beninteso, nonostante il ricordo di quelle prove di coraggio la Linke non è avanzata di molto e la SPD ha dimezzato i consensi. Non il rispetto, però.

- Dettagli

- Scritto da Redazione

In questa estate terribile ci lascia anche uno degli artisti più solidi, illuminati, che ha cantato con voce gentile e ispirata anche il Movimento del 1977. Ha aspettato Godot e Godot non è arrivato. Claudio Lolli ci ha lasciato. E' un dolore per una intera generazione. Claudio, considerato uno fra i cantautori più impegnati, non si è mai tirato indietro quando si trattava di partecipare in prima linea.

In questa estate terribile ci lascia anche uno degli artisti più solidi, illuminati, che ha cantato con voce gentile e ispirata anche il Movimento del 1977. Ha aspettato Godot e Godot non è arrivato. Claudio Lolli ci ha lasciato. E' un dolore per una intera generazione. Claudio, considerato uno fra i cantautori più impegnati, non si è mai tirato indietro quando si trattava di partecipare in prima linea.

Oltre a temi politici, Lolli ha saputo trattare nell'arco di una trentina d'anni, incidendo una ventina di album, svariati temi quali l'amicizia (Michel), i più profondi temi dell'uomo quali la desolazione e la crisi (Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita) sociali e culturali (Ho visto anche degli zingari felici).

Lolli era nato a Bologna nel marzo del 1950. Le sue prime esperienze musicali avvengono all'Osteria delle Dame, di Bologna, nei primi anni settanta È Francesco Guccini, conosciuto proprio nella Bologna delle osterie, che lo porta alla EMI Italiana, l'etichetta che gli fa firmare un contratto e che pubblica i suoi primi 4 LP, dal 1972 al 1976. Il primo disco, Aspettando Godot (1972), è arrangiato da Marcello Minerbi, ex leader dei Los Marcellos Ferial, che si rifà per le sonorità allo stesso Guccini, a Fabrizio De André e, in alcune canzoni (Quello che mi resta o Quanto amore), ai cantautori francesi degli anni cinquanta.

Ma Lolli amava soprattutto Nick Drake. E a lui si ispira, in chiave italiana, con tanta rabbia in più. Nel 1972 esce, appunto, Aspettando Godot che è un manifesto programmatico. Canta di amicizia, di delusione e soprattutto punta il dito contro "la vecchia piccola borghesia". I testi sono feroci ma l'approccio no, l'approccio di Lolli è sempre poetico, garbato, malinconico.

Un Nick Drake all'italiana: triste, consapevole, magnifico. E unico. Nel 1976 pubblica Ho visto anche degli zingari felici, il suo album di maggior successo, che descrive la strage dell'Italicus e la conseguente reazione della sinistra italiana. Il titolo è una citazione di un film jugoslavo del 1967, quattro strofe di tre versi ciascuna che costituiscono una libera rielaborazione dal testo di Peter Weiss Cantata del fantoccio lusitano.

Forse però la sua opera più spessa è del settembre del 1977 con Disoccupate le strade dai sogni, disco anch'esso strettamente legato all'attualità, in particolar modo ai fatti di Bologna dell'11 marzo 1977 e alla morte di Francesco Lorusso.

In questi lunghi anni anni Lolli ha continuato a cantare, a collaborare con grandi artisti e veri antagonisti, a non arrendersi. In qualunque battaglia dal basso Lolli c'era. Compagno e poeta che non ha mai mollato. alla soglia dei settant'anni, ha vinto nel 2017 la Targa Tenco nella categoria «Miglior disco dell'anno in assoluto» con l'album “Il grande freddo”, oggetto di un crowdfunding lanciato via web.

Perdiamo l'uomo che ha scritto questo. Queste parole bellissime, potenti e luminose per sempre. Grazie professore per aver visto "zingari felici" e averli cantati. Ci resti nel cuore.

È vero che sputiamo per terra

quando vediamo passare un gobbo,

un tredici o un ubriaco

o quando non vogliamo incrinare

il meraviglioso equilibrio

di un'obesità senza fine,

di una felicità senza peso.

È vero che non vogliamo pagare

la colpa di non avere colpe

e che preferiamo morire

piuttosto che abbassare la faccia, è vero

cerchiamo l'amore sempre

nelle braccia sbagliate.

È vero che non vogliamo cambiare

il nostro inverno in estate,

è vero che i poeti ci fanno paura

perché i poeti accarezzano troppo le gobbe,

amano l'odore delle armi

e odiano la fine della giornata.

Perché i poeti aprono sempre la loro finestra

anche se noi diciamo che è

una finestra sbagliata.

È vero che non ci capiamo,

che non parliamo mai

in due la stessa lingua,

e abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero

che abbiamo tanto da fare

e non facciamo mai niente.

È vero che spesso la strada ci sembra un inferno

e una voce in cui non riusciamo a stare insieme,

dove non riconosciamo mai i nostri fratelli,

è vero che beviamo il sangue dei nostri padri,

che odiamo tutte le nostre donne

e tutti i nostri amici.

Ma ho visto anche degli zingari felici

corrersi dietro, far l'amore

e rotolarsi per terra,

ho visto anche degli zingari felici

in Piazza Maggiore

ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.

fonte: www.globalist.it