- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

Il diritto al cibo, secondo degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è il più violato visto che ci sono 821milioni di persone intrappolate nella morsa della fame e, dal 2014, il numero è in continua ascesa. Lo sradicamento della fame e il diritto al cibo, stando al secondo Rapporto di Coalizione italiana lotta contro la povertà, Diritto al cibo. Lo sviluppo sostenibile a partire dai sistemi alimentari, non sono accidentali o frutto di poche risorse.

Il diritto al cibo, secondo degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è il più violato visto che ci sono 821milioni di persone intrappolate nella morsa della fame e, dal 2014, il numero è in continua ascesa. Lo sradicamento della fame e il diritto al cibo, stando al secondo Rapporto di Coalizione italiana lotta contro la povertà, Diritto al cibo. Lo sviluppo sostenibile a partire dai sistemi alimentari, non sono accidentali o frutto di poche risorse.

- Dettagli

- Scritto da Vincenzo Maddaloni

Che il lavoro salariato sia sempre più precario e più flessibile è dato per scontato. Sicché quando i politici di sinistra aprono le braccia ai profughi bollando come "gentaglia senza pietà" chi non condivide la loro scelta, l’impressione è che abbiano completamente perso il senso della realtà. Perché in gioco non c’è l’etica, ma la democrazia con un destino a fosche tinte che accomuna tutti, bianchi e neri, migranti e residenti.

Che il lavoro salariato sia sempre più precario e più flessibile è dato per scontato. Sicché quando i politici di sinistra aprono le braccia ai profughi bollando come "gentaglia senza pietà" chi non condivide la loro scelta, l’impressione è che abbiano completamente perso il senso della realtà. Perché in gioco non c’è l’etica, ma la democrazia con un destino a fosche tinte che accomuna tutti, bianchi e neri, migranti e residenti.

Da quando è caduto il Muro di Berlino e l'Unione sovietica è implosa, le guerre non si fanno soltanto con i carri armati. Gli accordi di libero scambio, le sanzioni, l'export di capitali, controllati dalle grandi multinazionali che gestiscono gli interessi dei sempre più ricchi, hanno generato stravolgimenti che regolano la sopravvivenza di decine di migliaia di persone soggiogate dalle dure regole dei mercati che approfondiscono i divari sociali, come mai era accaduto prima.

La minaccia che incombe sui settori più deboli della società, è di ritrovarsi di colpo impoveriti costretti a lunghe attese davanti alle mense di carità dove la coda ogni giorno si allunga. Succede che la paura di perdere il proprio status spinga le persone verso destra e non a sinistra come accadeva nel secolo scorso. All'origine di questo capovolgimento epocale c'è la questione dei migranti che vede schierata da una parte la sinistra secondo la quale essi sono “esseri umani in cerca di dignità”, dall'altra parte la destra che li definisce “invasori parassiti che rubano il nostro benessere”.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

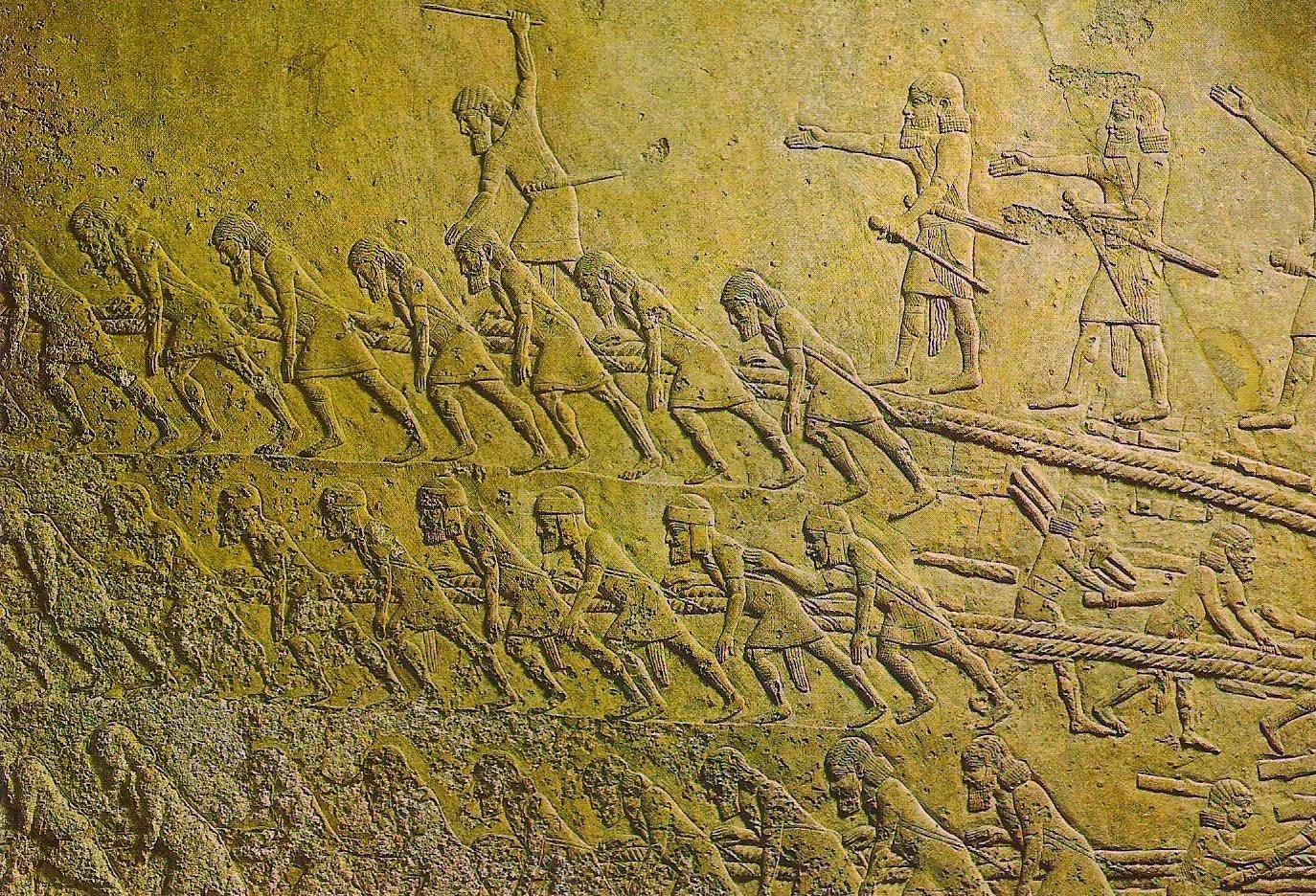

Supera di gran lunga i periodi storici precedenti: se il tra il XV e il XIX secolo, il numero delle persone ridotte in schiavitù era di circa tredici milioni, oggi si stima che ammonti a oltre quaranta milioni. Più del triplo rispetto alla tratta transatlantica delle colonie europee dell’ottocento. Il 71 per cento è rappresentato da donne e ragazze e il 25 per cento da bambini, dieci milioni.

Supera di gran lunga i periodi storici precedenti: se il tra il XV e il XIX secolo, il numero delle persone ridotte in schiavitù era di circa tredici milioni, oggi si stima che ammonti a oltre quaranta milioni. Più del triplo rispetto alla tratta transatlantica delle colonie europee dell’ottocento. Il 71 per cento è rappresentato da donne e ragazze e il 25 per cento da bambini, dieci milioni.

La schiavitù moderna è trasversale: dall’Asia all’America, dall’Europa al Medio Oriente e secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite, la forma più attuale, la tratta di esseri umani, dal 2010 registra un inesorabile aumento di vittime accertate tanto che nel 2018 si è toccato il record degli ultimi tredici anni.

Il numero totale delle vittime è di circa duecentoventicinquemila persone, aumentando soprattutto in America e Asia. In quest’ultimo continente, e in Africa, c’è un rapporto direttamente proporzionale tra il basso numero di vittime e lo scarso numero di condanne ai trafficanti. E non perché non siano attivi. Piuttosto, le legislazioni vigenti non contemplano ancora la punibilità del reato.

Se in Africa occidentale la maggioranza delle vittime è minorenne, in Asia del sud minori, donne e uomini sono in numero equo mentre in quella centrale a essere sfruttati sono soprattutto uomini adulti; nell’America centrale e nei Caraibi si registra, invece, una netta prevalenza femminile che, nel 57 per cento dei casi nel mondo, è sfruttata sessualmente, minimo comune denominatore della tratta a livello globale.

Si stima, poi, che quindici milioni di persone siano costrette ai matrimoni forzati, il 37 per cento sono minori sotto i diciotto anni e il 21 per cento delle vittime del commercio sessuale sono bambini.

Secondo lo studio Global Estimate of modern slavery: forced labour and forced marriage dell’ILO, quasi cinque milioni di persone costrette ai lavori forzati sono anche sfruttate sessualmente, mentre quattro milioni sono condannate ai lavori forzati da uno Stato che abusa della leva militare obbligatoria. Dei ventiquattromilioni intrappolati in qualche forma di lavoro forzato, sedici milioni lavorano nel settore privato: la metà delle vittime è rimasta stretta nella morsa della schiavitù per debito.

La maggior parte ha sofferto molteplici forme di coercizione: quasi un quarto ha subito minacce di vario tipo. Si calcola che i Paesi leader del G20 abbiano importato prodotti generati dalle mani degli schiavi per un totale di trecentocinquantaquattro miliardi di dollari, acquistando computer, smartphone, vestiti, pesci, cacao e canna da zucchero.

Per non parlare del traffico d’organi, molto diffuso ma poco accertato tanto che l’UNODC, fra il 2014 e il 2017 ha riportato solo cento casi, soprattutto in Nord Africa e in Medio Oriente ma sono stati rilevati anche casi in Europa occidentale e orientale.

Secondo il Global Slavery Index, i dieci Paesi con la più alta prevalenza di schiavitù moderna sono: Corea del Nord, Eritrea, Burundi, Repubblica Centrafricana, Afghanistan, Mauritania, Sud Sudan, Pakistan, Cambogia e Iran. Anche in Europa è un fenomeno in continua crescita: sono ventinovemila le vittime riconosciute dal Global Data Hub on Human Trafficking dell’IOM e di Polaris, di cui due terzi sono donne, fra sfruttamento sessuale e lavorativo, ambito in cui il 38 per cento ha un impiego obbligato nell’edilizia, il 20 per cento in ambito manifatturiero, il 18 per cento è un servo della gleba.

Secondo il Global Slavery Index, i dieci Paesi con la più alta prevalenza di schiavitù moderna sono: Corea del Nord, Eritrea, Burundi, Repubblica Centrafricana, Afghanistan, Mauritania, Sud Sudan, Pakistan, Cambogia e Iran. Anche in Europa è un fenomeno in continua crescita: sono ventinovemila le vittime riconosciute dal Global Data Hub on Human Trafficking dell’IOM e di Polaris, di cui due terzi sono donne, fra sfruttamento sessuale e lavorativo, ambito in cui il 38 per cento ha un impiego obbligato nell’edilizia, il 20 per cento in ambito manifatturiero, il 18 per cento è un servo della gleba.

Il 92 per cento delle vittime è cittadino europeo a tutti gli effetti contro un 6 per cento proveniente dall’Asia e l’1,5 per cento dall’Africa, sfruttati soprattutto nell’Europa dell’est e in quella meridionale. Il 16 per cento delle vittime di tratta sono minori.

In Italia, il fenomeno è molto sommerso: nel 2017, le vittime inserite in protezione sono state duecento, centonovantasei ragazze, per il 93 per cento nigeriane tra i sedici e i diciassette anni. Le regioni più interessate: Sicilia, Campania, Veneto. Secondo l’IOM, negli ultimi tre anni, il numero delle potenziali vittime di tratta a scopo sfruttamento sessuale è aumentato del 600 per cento. Senza considerare che gran parte del fenomeno è sommerso.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

Dall’agricoltura all’industria manifatturiera, dal lavoro nelle miniere e nelle cave a quello domestico (poco visibile ma pericoloso), stando ai dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un bambino su dieci, nel mondo, è impegnato nel lavoro minorile. Sono centocinquantadue milioni i minorenni sottoposti a questa forma di sfruttamento e settantadue milioni quelli costretti a svolgere lavori durissimi. E se abitassero tutti in unico stato, costituirebbero il nono paese più popoloso al mondo, più grande del doppio rispetto all’Italia e più grande anche della Russia.

Dall’agricoltura all’industria manifatturiera, dal lavoro nelle miniere e nelle cave a quello domestico (poco visibile ma pericoloso), stando ai dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un bambino su dieci, nel mondo, è impegnato nel lavoro minorile. Sono centocinquantadue milioni i minorenni sottoposti a questa forma di sfruttamento e settantadue milioni quelli costretti a svolgere lavori durissimi. E se abitassero tutti in unico stato, costituirebbero il nono paese più popoloso al mondo, più grande del doppio rispetto all’Italia e più grande anche della Russia.

Fra il 2008 e il 2012, il lavoro minorile è diminuito solo dell’1 per cento e il dato di genere dimostra gli scarsi passi avanti compiuti sul fronte femminile rispetto a quello maschile. Per tutti, interferisce sull’istruzione e nuoce allo sviluppo fisico emotivo mentale e sociale del minore, anche perché settantatre milioni sono molto piccoli, avendo tra i cinque e gli undici anni.

Il fenomeno è interspaziale: dall’America Latina all’Africa Centrale e occidentale, dall’Africa sub sahariana dove il 30 per cento dei ragazzi è coinvolto in attività di sfruttamento contro il 29 per cento delle coetanee e dove la lotta al lavoro minorile non registrato nessun miglioramento, in Africa meridionale e orientale in cui si registra nel 27 per cento dei casi attribuibili ai maschi versus il 24 per cento di quelli che coinvolgono le femmine in Medio Oriente e in Nord Africa.

Una piaga che non risparmia nemmeno il Belpaese dove, solo negli ultimi due anni, sono stati accertati – sostiene Save the children – quattrocentottanta casi di illeciti riguardanti l’occupazione irregolare di bambini e adolescenti, sia italiani sia stranieri, di cui duecentodieci nei servizi di alloggio e ristorazione, settanta nel commercio, più di sessanta in attività manifatturiera e oltre quaranta in agricoltura. Un numero sottostimato a causa della mancanza di una rilevazione sistematica: basti pensare che l’ultima indagine sul lavoro minorile in Italia, diffusa da Save the children e Associazione Bruno Trentin risale al 2013, stimando oltre duecentosessantamila minori tra i sette e i quindici anni.

“Anche in Italia c’è ancora molto da fare per mettere fine allo sfruttamento lavorativo di cui sono vittime bambine e adolescenti, a partire dalla necessità di istituire una raccolta dati, sistematica e puntuale, che permetta di avere un quadro preciso del fenomeno. E’ fondamentale e urgente che le istituzioni rafforzino l’impegno per contrastare la povertà minorile e la dispersione scolastica, fenomeni entrambi strettamente collegati al lavoro minorile”, ha detto il direttore generale di Save the children, Valerio Neri.

I progressi più evidenti si registrano in Asia centrale e in Europa orientale, con l’Uzbeskistan che ha tagliato del 92 per cento il tasso di lavoro minorile e l’Albania del 79 per cento. Anche Cambogia e Vietnam, rispetto a venti anni fa, hanno ridotto il numero di minori coinvolti del 78 per cento il primo e del 67 per cento, il secondo; il Brasile lo ha ridotto dell’80 per cento, sebbene ancora si contino un milione di bambini fra i cinque e i quattordici anni costretti a lavorare; stessa riduzione in Messico, passando dal 24 al 5 per cento; in India, dodici stati hanno sviluppato un piano d’azione e otto hanno aumentato i loro programmi per prevenire questa pratica.

I progressi più evidenti si registrano in Asia centrale e in Europa orientale, con l’Uzbeskistan che ha tagliato del 92 per cento il tasso di lavoro minorile e l’Albania del 79 per cento. Anche Cambogia e Vietnam, rispetto a venti anni fa, hanno ridotto il numero di minori coinvolti del 78 per cento il primo e del 67 per cento, il secondo; il Brasile lo ha ridotto dell’80 per cento, sebbene ancora si contino un milione di bambini fra i cinque e i quattordici anni costretti a lavorare; stessa riduzione in Messico, passando dal 24 al 5 per cento; in India, dodici stati hanno sviluppato un piano d’azione e otto hanno aumentato i loro programmi per prevenire questa pratica.

Insomma, nonostante gli sforzi compiuti, il mondo è ancora assai lontano dal raggiungimento dell’obiettivo di sradicare totalmente la piaga del lavoro minorile entro il 2025, stando al trend attuale, in quella data si conteranno ancora centoventuno milioni di minori vittime di sfruttamento.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

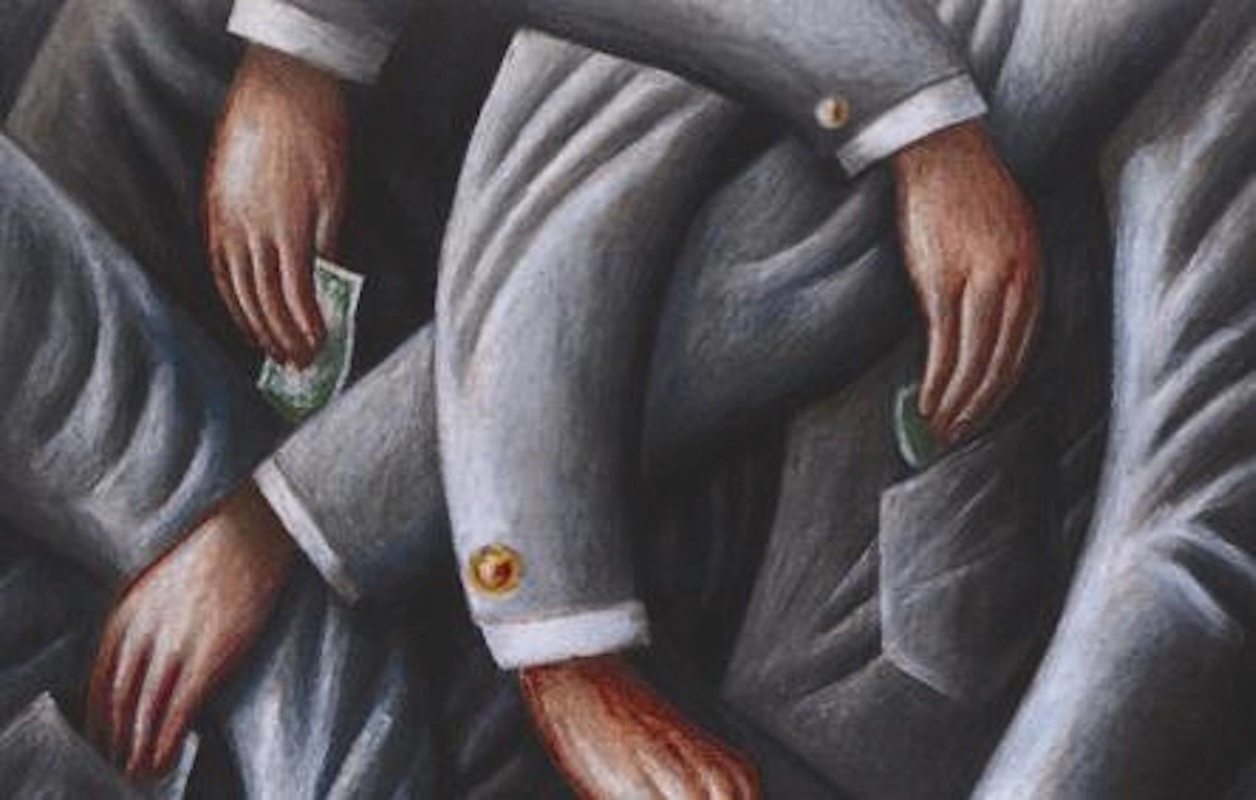

Diffusa in ogni paese e in ogni settore ma a lungo giustificata dagli economisti per le sue attitudini funzionaliste, la corruzione, ormai, è diventata uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. Malgrado la consapevolezza, il fenomeno ha, ancora, una diffusione imponente: nel 2015, i costi stimati erano duemila miliardi di dollari per arrivare a duemila e seicento nel 2018, raggiungendo il 5 per cento del PIL mondiale.

Diffusa in ogni paese e in ogni settore ma a lungo giustificata dagli economisti per le sue attitudini funzionaliste, la corruzione, ormai, è diventata uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030. Malgrado la consapevolezza, il fenomeno ha, ancora, una diffusione imponente: nel 2015, i costi stimati erano duemila miliardi di dollari per arrivare a duemila e seicento nel 2018, raggiungendo il 5 per cento del PIL mondiale.

Il rapporto 2018 del Transparency International Index, riportato nel dossier Corruzione: ecologia umana lacerata, redatto da Caritas Italiana per studiare l’impatto della corruzione sullo sviluppo (non) inclusivo in Guinea, descrive un trend stazionario, osservando che nei centottanta paesi esaminati, i due terzi hanno un punteggio dell’indice di corruzione percepita (ICP) sotto a cinquanta su cento e la situazione è rimasta invariata negli ultimi sette anni, sebbene quarantuno paesi abbiano registrato un miglioramento e fra questi almeno venticinque abbiano introdotto riforme per combatterla. Trentotto, però, hanno riportato un peggioramento, di cui ventotto hanno deteriorato le rispettive posizioni.

Se i risultati di Italia, Senegal, Argentina e Costa d’Avorio risultano incoraggianti, quelli ottenuti da Ungheria, Turchia, Bahrein, Liberia e Guinea Bissau sembrano allarmanti. All’apice della classifica, Danimarca e Nuova Zelanda; in fondo, Nord Corea, Yemen, Somalia, Siria e Sud Sudan: il continente più virtuoso rimane l’Europa occidentale e quello più vizioso, l’Africa Subsahariana. In pericolosa regressione, i paesi scandinavi, con la Finlandia e l’Islanda in cima e, fra i paesi più influenti sull’andamento dell’economia mondiale, Stati Uniti, Australia e Canada - notoriamente paesi modello - Spagna e Messico. I progressi, purtroppo, invece, non coinvolgono – eccezion fatta per Italia e Regno Unito – stati di fondamentale importanza negli equilibri del panorama mondiale.

PreoccupantE, anche, il gruppo dei BRICS con il Sud Africa in testa, seguito dal Brasile; in controtendenza solo l’India che ha guadagnato cinque punti, arrivando al settantottesimo posto, vicina alla media mondiale. Stando ai dati di Transparency International, una persona su quattro negli ultimi dodici mesi, ha dovuto pagare una qualche forma di corruzione, oltre il 50 per cento delle persone nel mondo afferma che i cittadini possono fare la differenza nella lotta al fenomeno e il 57 per cento di loro pensa che, viceversa, i governi non stiano facendo abbastanza.

Come dubitare se, nel 2018, le istituzioni più corrotte, dopo la polizia, sono i rappresentanti eletti, provocando, ciò, un impatto notevole sulla tenuta della democrazia: secondo i dati di Freedom House, riportati nel dossier della Caritas, dal 2018 al 2019, ben sessantotto paesi hanno registrato un abbassamento più o meno rilevante degli indicatori di diritti e libertà civili, ricalcando una tendenza stabilizzata. Il report di FH 2019 osserva che se tra il 1988 e il 2015, la percentuale di paesi classificati “non liberi” nel mondo era diminuita da 37 al 23 per cento e quella dei paesi “liberi” era cresciuta da 36 a 46 per cento, tutto ciò si è ribaltato tra il 2005 e il 2018, quando i primi sono tornati a essere il 26 per cento e i secondi il 44.

Comunque, anche per quanto concerne i paesi più virtuosi, il quadro è a luci e ombre con virtù in patria e vizi all’estero: i governi dei paesi ai primi sette posti dell’indice del Transparency International – Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera – dove hanno sede colossi internazionali che operano in ambiti importanti dell’economia mondiale, sembrano tentennare nella lotta alla corruzione praticata nelle attività delle compagnie private, responsabili dei maggiori traffici clientelari.

Singapore, Finlandia e Danimarca sono nella categoria più bassa nella lotta alla corruzione all’estero; Svezia e Nuova Zelanda conducono una repressione moderata e solo Norvegia e Svizzera combattono attivamente - almeno sulla carta - con leggi e dispositivi anti-corruzione. Per non parlare della situazione dei quarantaquattro paesi dell’OECD: nel 2018, solo l’11 per cento di questi - che rappresentano il 30 per cento del’’export mondiale - persegue una moderata applicazione di leggi contro società che praticano corruzione all’estero per ottenere appalti negli ambiti più variegati.

Singapore, Finlandia e Danimarca sono nella categoria più bassa nella lotta alla corruzione all’estero; Svezia e Nuova Zelanda conducono una repressione moderata e solo Norvegia e Svizzera combattono attivamente - almeno sulla carta - con leggi e dispositivi anti-corruzione. Per non parlare della situazione dei quarantaquattro paesi dell’OECD: nel 2018, solo l’11 per cento di questi - che rappresentano il 30 per cento del’’export mondiale - persegue una moderata applicazione di leggi contro società che praticano corruzione all’estero per ottenere appalti negli ambiti più variegati.

Tanto per citare qualche caso, in Danimarca, più scandali hanno interessato la banca del paese, Danske Bank; in Svizzera, complice il segreto bancario, gli intermediari finanziari svolgono un ruolo significativo nel riciclaggio di denaro e nell’appropriazione di fondi in tutto il mondo; in Svezia, nel 2017, Telia ha acconsentito a pagare una sanzione di un miliardo di dollari per aver corrotto la figlia del presidente uzbeko con oltre trecentomilioni di dollari per la concessione fraudolenta di contratti di telecomunicazione; in Finlandia, la società di difesa di proprietà, anche, statale, Patria è stata coinvolta in scandali di corruzione in Slovenia e Croazia per eventi risalenti alla metà degli anni duemila.