- Dettagli

- Scritto da Maura Cossutta

Una città millenaria per un giorno è divenuta un gigantesco luogo di donne. Grande è stata infatti la manifestazione di sabato scorso a Roma promossa dal movimento Non Una di Meno per la giornata internazionale contro la violenza di genere. In prima fila hanno sfilato i centri antiviolenza - primo fra tutti Lucha y siesta, sotto sgombero da parte della Giunta Raggi - che rischiano di non avere finanziamenti. Sono in numero drammaticamente insufficiente, senza i necessari posti nelle case rifugio dove inviare le donne vittime di violenza con i loro figli, senza la possibilità soprattutto di garantire per loro risposte e soluzioni, per una casa e per un lavoro.

Una città millenaria per un giorno è divenuta un gigantesco luogo di donne. Grande è stata infatti la manifestazione di sabato scorso a Roma promossa dal movimento Non Una di Meno per la giornata internazionale contro la violenza di genere. In prima fila hanno sfilato i centri antiviolenza - primo fra tutti Lucha y siesta, sotto sgombero da parte della Giunta Raggi - che rischiano di non avere finanziamenti. Sono in numero drammaticamente insufficiente, senza i necessari posti nelle case rifugio dove inviare le donne vittime di violenza con i loro figli, senza la possibilità soprattutto di garantire per loro risposte e soluzioni, per una casa e per un lavoro.

Subito dopo, insieme alle tante Case delle donne di tante città, la Casa Internazionale delle donne, privata da più di un anno della convenzione, con il silenzio assordante della sindaca di Roma che non risponde a nessuna proposta per risolvere la questione del debito. E ancora donne, tante e di tutte le generazioni, ma anche tanti uomini e femministe cilene e curde, che hanno sfilato con le loro bandiere.

Far aprire la manifestazione ai “luoghi delle donne” è stata una scelta precisa: obiettivo centrale della manifestazione era la questione, tutta politica, della difesa di questi luoghi di libertà e autodeterminazione delle donne. Di fronte all’oscena statistica dell’aumento dei femminicidi, di fronte alle mancanze (che sono in realtà voragini) della rete dei servizi, contro la violenza di genere servono certo politiche, risorse, servizi; ma serve in primo luogo riconoscere il ruolo e il valore simbolico di questi luoghi.

Ruolo e valore che sono anche sociale ed economico. L’obiettivo è infatti far riconoscere una loro funzione di utilità sociale, da contrapporre a chi tratta questi luoghi come fossero morosi inquilini “normali”, a chi si affida al furore ideologico della rimozione della memoria della storia delle donne, a chi tratta la materia degli sgomberi con arroganza in nome di una neutralità astratta, di un tecnicismo amministrativo.

La lotta alla violenza di genere deve ripartire dall’obiettivo di difendere, salvare, moltiplicare questi luoghi e, proprio per questo, ottenere per loro il comodato gratuito, superando gli attacchi e le obiezioni di chi, in nome della trasparenza e della cosiddetta legalità, chiede il conto alla Casa o sgombera tutti gli edifici occupati, compreso il centro antiviolenza di Lucha y siesta, cercando consenso nella rabbia sociale e in un revisionismo culturale che cancella il nesso complesso ma ineludibile tra principio di legalità e principio di giustizia sociale.

Ancora una volta attorno a Non Una Di Meno è andata in scena una grande prova di forza e di maturità politica. E con questo movimento, con la sua richiesta di radicalità, con le sue elaborazioni e pratiche, le forze politiche e sociali sono tenute sempre più a confrontarsi. Sono infatti avvenute profonde trasformazioni e le donne si dimostrano capaci, più della politica, di leggere questa complessità della modernità. A partire dalla questione politica della violenza di genere.

Violenza di genere sulla quale tanto è stato detto e scritto. La Convenzione di Istanbul, diventata legge italiana nel 2013, è il quadro normativo più completo che è stato prodotto. Lì è stata finalmente inserita la definizione di violenza di genere, intesa non come questione emergenziale, bensì strutturale delle società, come violazione dei diritti umani e “manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi”. Essa ha riconosciuto il nesso inscindibile tra violenza e disuguaglianze di genere, tra violenza e patriarcato. Ma non solo la Convenzione resta inapplicata, anche chi parla di violenza ne parla male, favorendo una narrazione sbagliata, un “senso comune intossicato”.

Anche il femminismo ha vissuto nei decenni una stagione di depotenziamento, è stato quasi “rifunzionalizzato". Sono stati rubati i nostri stessi linguaggi, valori. La richiesta di “femminilizzare la società”, per esempio, invece di richiedere un cambiamento dell’assetto economico e sociale, è diventata accettazione della flessibilità trasformata in precarietà, del part-time obbligatorio per le donne, della precarizzazione del mercato del lavoro per tutti; la “cultura del dono” si è trasformata in sostituzione del welfare pubblico; “il personale è politico” è divenuto lo strumento e il linguaggio intimista della politica; la centralità del corpo e delle relazioni sessuali da vissuti politici sono stati “naturalizzati”, neutralizzati.

Soprattutto è successo che le destre hanno visto crescere anche tra le donne il consenso popolare. Le donne o si sono astenute, o hanno votato Salvini, anche quando si è dichiarato esplicitamente come razzista, fascista e sessista. Le destre sono state capaci di rappresentare bisogni sociali e contemporaneamente identitari, che hanno parlato anche alle donne. Anche sulla violenza, le donne che hanno votato Salvini si sono sentite rappresentate da una visione securitaria e da una difesa patriarcale. “Le nostre donne” è lo slogan che si rivolgeva sia agli uomini di destra che alle donne. Sono prevalse le percezioni di sicurezze derivanti da appartenenze ristrette, comunità di simili uniti “contro l’altro” (immigrato, tossico, gay), ma anche “contro l’altra” (intendendo per “altra” la femminista, quella che “se l’è cercata”, quella che uccide i bambini/embrioni, che è bugiarda e manipolatrice).

Questo tsunami non è passato. Esiste e persiste. Riguarda in primis la sinistra ma anche il femminismo. La sinistra deve fare i conti, dopo la caduta del muro (di cui si ricordano con troppa inutile retorica i 30 anni e si omette come ora in Europa i muri siano 16) con le illusioni e la contiguità con le politiche liberiste, proprio oggi che - come dice uno studioso francese - “è il momento fascista del liberismo”. Deve saper rinominare valori e ideali, senza aver paura - come sollecita l’economista femminista Mazzuccato - di parlare della crisi del capitalismo. Per ritrovare la consonanza sentimentale con la sua gente.

Il femminismo deve ritrovare la centralità della sua carica trasformatrice, della sua radicalità, del suo “sguardo sul mondo”. Classe, razza e sesso sono i nessi con cui oggi le destre costruiscono strategia e pensiero dominante. Non è un caso che nella manifestazione contro la violenza di genere lo slogan molto gridato è stato “Contro il liberismo, contro il patriarcato”. Con questi stessi nessi, il movimento Non Una Di Meno ha espresso uno straordinario protagonismo, nel nostro paese come a livello mondiale.

Il femminismo deve ritrovare la centralità della sua carica trasformatrice, della sua radicalità, del suo “sguardo sul mondo”. Classe, razza e sesso sono i nessi con cui oggi le destre costruiscono strategia e pensiero dominante. Non è un caso che nella manifestazione contro la violenza di genere lo slogan molto gridato è stato “Contro il liberismo, contro il patriarcato”. Con questi stessi nessi, il movimento Non Una Di Meno ha espresso uno straordinario protagonismo, nel nostro paese come a livello mondiale.

Non per caso davanti a tutti, in prima fila, hanno sfilato le donne, le operatrici, le associazioni che hanno in questi anni costruito e fatto vivere i luoghi delle donne. Senza questi spazi di libertà, di pensiero e di pratiche tante donne non avrebbero potuto realizzare la loro autodeterminazione per uscire dalla violenza; senza questi spazi di libertà, di pensiero e di pratiche il femminismo sarebbe stato sconfitto. Le donne in piazza hanno detto che serve coraggio e - come dicono le femministe cilene - “il coraggio è quel muscolo che si esercita con l’uso”. Allora, usiamolo.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

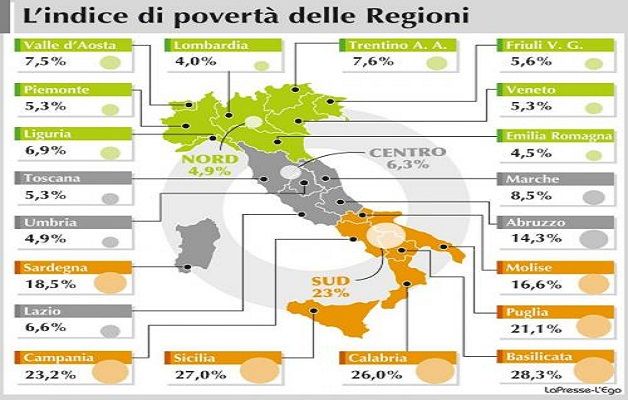

Sebbene si sia arrestata la crescita della povertà in valori percentuali, il numero assoluto dei poveri è ancora ai massimi livelli, quelli del 2005. E pure di fronte a timidi segnali di ripresa, fra cui la diminuzione del tasso di disoccupazione e l’aumento del PIL pro capite, i benefici sulla collettività stentano a farsi concreti. E continuano, pure, ad aumentare i working poor: dal 2008 a oggi, l’incidenza della povertà tra di loro è del 624 per cento e i salari reali sono calati del 2 per cento fra il 2008 e il 2019. A farne le spese, soprattutto le famiglie numerose, i minori, i giovani fra i 18 e i 34 anni, fascia d’età in cui la povertà è cresciuta dell’8 per cento. A dirlo, il report 2019 sulla povertà ed esclusione sociale della Caritas che si sofferma sull’immobilità generazionale: secondo una ricerca di Banca d’Italia, riportata nel rapporto, esistono nessi strettissimi tra la condizione dei figli e quella dei genitori, superiori a quanto mai registrato in passato.

Sebbene si sia arrestata la crescita della povertà in valori percentuali, il numero assoluto dei poveri è ancora ai massimi livelli, quelli del 2005. E pure di fronte a timidi segnali di ripresa, fra cui la diminuzione del tasso di disoccupazione e l’aumento del PIL pro capite, i benefici sulla collettività stentano a farsi concreti. E continuano, pure, ad aumentare i working poor: dal 2008 a oggi, l’incidenza della povertà tra di loro è del 624 per cento e i salari reali sono calati del 2 per cento fra il 2008 e il 2019. A farne le spese, soprattutto le famiglie numerose, i minori, i giovani fra i 18 e i 34 anni, fascia d’età in cui la povertà è cresciuta dell’8 per cento. A dirlo, il report 2019 sulla povertà ed esclusione sociale della Caritas che si sofferma sull’immobilità generazionale: secondo una ricerca di Banca d’Italia, riportata nel rapporto, esistono nessi strettissimi tra la condizione dei figli e quella dei genitori, superiori a quanto mai registrato in passato.

Nel 2018, alla Caritas, si sono rivolte 195mila persone, registrando un calo dell’afflusso rispetto all’anno precedente ma un incremento di ascolti annui per individuo, chiaro segnale di una povertà che diventa sempre più cronica, persistente e multidimensionale. Continua a lievitare il numero degli italiani mentre rimangono stabili le differenze tra Nord e Sud, dove le storie intercettate appartengono, per lo più, agli italiani contro il Nord e il Centro, in cui il volto delle persone sostenute coincide con quello degli immigrati, provenienti principalmente dall’Africa. Diminuiscono le richieste d’aiuto dei rifugiati, passando dalle oltre 13mila a più di settemila; si riscontra una parità tra uomini e donne e l’età media ruota intorno ai 45 anni.

Cresce, sempre di più, il numero delle persone sole a fronte di chi vive in unione matrimoniale: sale la quota dei divorziati, arrivando al 16 per cento, e sono 88mila i genitori, 30mila dei quali vivono con figli minori, dato che registra un incremento del 15 per cento rispetto a un anno fa. Più della metà delle persone incontrate nei centri di ascolto in tutta la Penisola, coabita con famigliari e parenti ma c’è una quota non trascurabile di soggetti costretti a vivere con persone esterne alla propria rete famigliare. E poi, anche nel 2018, c’è una fetta consistente di persone senza fissa dimora: più di 27mila, per lo più uomini, stranieri, celibi e sotto i 44 anni e per i quali il problema dell’abitare si somma a molte altre fragilità. Tra le persone ascoltate, c’è una maggiore incidenza di analfabeti e i due terzi degli assistiti possiede, al massimo, il titolo di scuola media inferiore, una condizione che tra gli italiani interessa il 78 per cento, confermando una relazione tra bassi livelli di scolarità e cronicizzazione del disagio.

Difficoltà materiali, i bisogni più frequenti: tre persone su quattro manifestano uno stato di fragilità economica, determinato non solo da assenza di reddito ma anche da reddito insufficiente; seguono i problemi occupazionali e abitativi e tra gli italiani problematiche che attengono alla sfera personale e famigliare. In continua crescita, e decisamente alta, la porzione di chi vive vulnerabilità sul fronte della salute: una persona su cinque, traducendosi spesso in disagio psicologico, in patologie oncologiche e cardiovascolari. Ma non è raro che le criticità sopra esposte si sommino tanto che solo il 38 per cento manifesta una sola difficoltà e l’incidenza di chi sperimenta due aree di bisogno è pari al 24 per cento.

“L’efficacia e l’adeguatezza delle misure adottate, il Rei prima e il RdC ora, rischiano di essere inficiate da alti livelli di disuguaglianza nei sistemi di offerta dei servizi e nell’accesso a essi”, si legge nel Report che specifica il netto aumento di risorse stanziate sul RdC: dai due miliardi e 700mila euro del Rei si è passati ai quasi otto miliardi del RdC, il quale, però, non prevede l’orientamento nella misura attraverso i Punti di accesso a titolarità comunale creando difficoltà rispetto alla possibilità per molti beneficiari di ricevere le giuste indicazioni durante tutto l’iter. Non solo: il potenziamento e la riqualificazione del personale impegnato nella realizzazione del RdC non sono stati adeguati alle necessità. Manca un modello unitario di intervento che penalizza la successiva progettazioni delle azioni da attivare.

“L’efficacia e l’adeguatezza delle misure adottate, il Rei prima e il RdC ora, rischiano di essere inficiate da alti livelli di disuguaglianza nei sistemi di offerta dei servizi e nell’accesso a essi”, si legge nel Report che specifica il netto aumento di risorse stanziate sul RdC: dai due miliardi e 700mila euro del Rei si è passati ai quasi otto miliardi del RdC, il quale, però, non prevede l’orientamento nella misura attraverso i Punti di accesso a titolarità comunale creando difficoltà rispetto alla possibilità per molti beneficiari di ricevere le giuste indicazioni durante tutto l’iter. Non solo: il potenziamento e la riqualificazione del personale impegnato nella realizzazione del RdC non sono stati adeguati alle necessità. Manca un modello unitario di intervento che penalizza la successiva progettazioni delle azioni da attivare.

Alla resa dei conti, comunque, sono stati esclusi dal Reddito di Cittadinanza 87mila nuclei di stranieri extra Ue, tagliati fuori per il criterio della residenza, i senza dimora, il 16 per cento di coloro che non rispetto il criterio del reddito e il 35 per cento di coloro che non rientrano in quello del patrimonio.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

Due milioni e centotrentamila minori italiani tra i tre e i diciassette anni sono in eccesso di peso e quasi due milioni quelli che non praticano attività fisica. Sul totale, la quota percentuale di ragazzi sovrappeso è del 25 per cento e del 23 per cento quella di coloro che non fanno sport. Anche se il trend di chi mangia cibo spazzatura è decrescente così come quello di chi non fa sport, l’ambiente della loro crescita è ancora obesogeno.

Due milioni e centotrentamila minori italiani tra i tre e i diciassette anni sono in eccesso di peso e quasi due milioni quelli che non praticano attività fisica. Sul totale, la quota percentuale di ragazzi sovrappeso è del 25 per cento e del 23 per cento quella di coloro che non fanno sport. Anche se il trend di chi mangia cibo spazzatura è decrescente così come quello di chi non fa sport, l’ambiente della loro crescita è ancora obesogeno.

L’Italia, secondo l’indagine ISTAT, Stili di vita di bambini e ragazzi, è tra i Paesi europei con i livelli più alti di obesità tra i bambini di età compresa fra i sette e gli otto anni: con una più ampia diffusione tra i maschi e seconda solo a Cipro, nella Penisola è obeso un bambino su quattro. Più grassi quelli che abitano nel Mezzogiorno, soprattutto in Campania, Sicilia e Molise.

A influire sul pesoforma, il contesto familiare e non solo per i comportamenti poco salutari adottati ma, anche, per le condizioni socioeconomiche in cui versa il nucleo famigliare: dove le risorse economiche sono scarse e il livello d’istruzione dei genitori è basso, la quota di minori obesi sale e diminuisce laddove i genitori sono laureati. Il contesto di provenienza così come il gap territoriale incide pure relativamente allo sport: eccezion fatta per la Sardegna, nella maggior parte delle regioni meridionali più di un ragazzo su quattro non svolge attività fisica mentre le percentuali più elevate dei giovani sportivi si rilevano nella provincia di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Valle d’Aosta e in Liguria.

E anche in questo caso, entra in gioco lo status socio-economico della famiglia: al più basso titolo di studio corrispondono maggiori livelli di sedentarietà, oltre a esistere una correlazione tra inattività fisica dei figli e passività dei genitori.

Quanto alle abitudini alimentari, quelle più salutari si riscontrano nelle Isole e nel Nord Ovest mentre i giovani consumatori di snack e bibite gassate sono più frequenti nel Mezzogiorno e nel Nord e coinvolge l’8 per cento dei ragazzi che vivono in famiglie nelle quali la condizione sociale e culturale è più elevato contro il 18 per cento di quelli che hanno almeno un genitore in possesso solo della licenza media: in generale, soltanto il 12 per cento consuma quattro o più porzioni di frutta al giorno versus il 28 per cento di chi consuma quotidianamente dolci.

Quanto alle abitudini alimentari, quelle più salutari si riscontrano nelle Isole e nel Nord Ovest mentre i giovani consumatori di snack e bibite gassate sono più frequenti nel Mezzogiorno e nel Nord e coinvolge l’8 per cento dei ragazzi che vivono in famiglie nelle quali la condizione sociale e culturale è più elevato contro il 18 per cento di quelli che hanno almeno un genitore in possesso solo della licenza media: in generale, soltanto il 12 per cento consuma quattro o più porzioni di frutta al giorno versus il 28 per cento di chi consuma quotidianamente dolci.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

Quella del primo governo Conte è stata una politica dell'accoglienza programmaticamente contraria all'inclusione. A dirlo, il rapporto La sicurezza dell'esclusione, scritto da Actionaid e da Openpolis, che specifica perché il sistema di accoglienza è diventato un privilegio per pochi, per i soli rifugiati o titolari di forme residuali di protezione. Per gli altri, l'integrazione non è più un obiettivo, depennato con l'introduzione dei nuovi CAS, dove i migranti attendono l'esito delle domande d'asilo che nell'80 per cento dei casi sarà negativo.

Quella del primo governo Conte è stata una politica dell'accoglienza programmaticamente contraria all'inclusione. A dirlo, il rapporto La sicurezza dell'esclusione, scritto da Actionaid e da Openpolis, che specifica perché il sistema di accoglienza è diventato un privilegio per pochi, per i soli rifugiati o titolari di forme residuali di protezione. Per gli altri, l'integrazione non è più un obiettivo, depennato con l'introduzione dei nuovi CAS, dove i migranti attendono l'esito delle domande d'asilo che nell'80 per cento dei casi sarà negativo.

Conseguenze: caduta nell'irregolarità ed esplosione dell'emergenza, dei fenomeni di disagio sociale e dello sfruttamento. Risultato: aumento del conflitto sociale e del razzismo.

D'altronde con un Decreto (sicurezza) dove i servizi di integrazione vengono concepiti come una voce su cui risparmiare, ridotti a uno spreco da ridurre, sono stati tracciati un percorso di esclusione e una linea politica orientata a intercettare il consenso immediato.

Le nuove regole delle gare d'appalto per la gestione dei centri di accoglienza, volute per razionalizzare il sistema e tagliare i costi, si scontrano con le critiche dei gestori di farvi fronte e delle prefetture di applicarle: tanti i bandi andati deserti o quelli che non riescono a coprire il fabbisogno. Dopo il Decreto sicurezza, il taglio dei finanziamenti per i centri di accoglienza più piccoli è stato del 30 per cento, le gare messe a bando 428 e 134 sono stati i contratti in affidamento diretto. Cosicché la gestione diventa un affair per imprenditori in grado di realizzare grandi economie di scala, penalizzando l'approccio con vocazione sociale e con personale qualificato. Ed è per questo che questo comparto del terzo settore è stato infiltrato da albergatori, titolari di servizi di pulizie e fonte Onlus che si sono improvvisati operatori dell'accoglienza.

Gli Sprar sono stati fortemente ridimensionati e sostituiti con il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproim): i centri più numerosi sono incentivati, penalizzando l'inclusione, finanziando il trattenimento (nei Casi, che dà risposta all'emergenza sbarchi sono diventati soluzione definitiva) e le espulsioni. Alla riduzione di spesa destinata ai centri di accoglienza di circa 150 milioni di euro fa da contraltare l'aumento di quella per i centri per il rimpatrio, per i quali sono stati stanziati 3,8 milioni di euro ma ne sono stati spesi ben 28.

Oltre alla soppressione dello Sprar, il decreto sicurezza poggia su un altro provvedimento: l'abolizione della protezione umanitaria. Sebbene le richieste si siano dimezzate nell'ultimo anno, passando da più di 134mila nel 2018 a 63mila nel 2019, la misura (non necessaria) esaspera l'emergenza reale, quella degli irregolari che lo stesso sistema contribuisce a generare. L'impatto dell'eliminazione della protezione umanitaria è immediato: si traduce nell'aumento della percentuale dei dinieghi che passano dal 67 per cento del 2018 all'80 per cento del 2019, anno in cui il totale di questi sarà intorno a 80mila che andranno a ingrossare le file degli irregolari, diventando più di 680mila. Con l'unica alternativa di essere spediti nei Cpr per poi essere forzatamente rimpatriati. Solo che i posti nei Cpr sono poco più di mille e la media dei rimpatri non supera le 5mila e 600 unità. Occorrerà, dice il rapporto, oltre un secolo e oltre 3,5 miliardi di euro per rimpatriarli tutti. Nel frattempo, rimarranno in strada invisibili.

Oltre alla soppressione dello Sprar, il decreto sicurezza poggia su un altro provvedimento: l'abolizione della protezione umanitaria. Sebbene le richieste si siano dimezzate nell'ultimo anno, passando da più di 134mila nel 2018 a 63mila nel 2019, la misura (non necessaria) esaspera l'emergenza reale, quella degli irregolari che lo stesso sistema contribuisce a generare. L'impatto dell'eliminazione della protezione umanitaria è immediato: si traduce nell'aumento della percentuale dei dinieghi che passano dal 67 per cento del 2018 all'80 per cento del 2019, anno in cui il totale di questi sarà intorno a 80mila che andranno a ingrossare le file degli irregolari, diventando più di 680mila. Con l'unica alternativa di essere spediti nei Cpr per poi essere forzatamente rimpatriati. Solo che i posti nei Cpr sono poco più di mille e la media dei rimpatri non supera le 5mila e 600 unità. Occorrerà, dice il rapporto, oltre un secolo e oltre 3,5 miliardi di euro per rimpatriarli tutti. Nel frattempo, rimarranno in strada invisibili.

- Dettagli

- Scritto da Tania Careddu

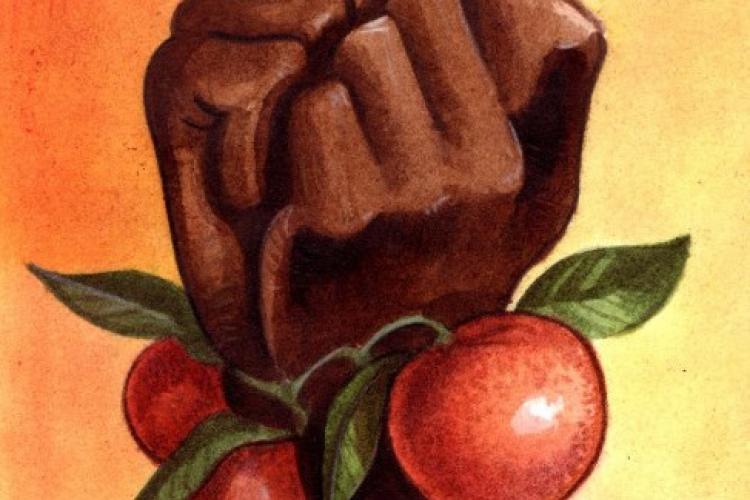

Nonostante la legge anticaporalato, il caporalato nella Capitanata, in Puglia, continua a essere la forma più diffusa di organizzazione del lavoro e anche in questa passata stagione estiva circa settemila braccianti migranti sono stati la manodopera più a basso costo, quella in condizioni di più grave sfruttamento e costretti a vivere in insediamenti pericolosi, insalubri, isolati e totalmente carenti dei servizi primari.

Nonostante la legge anticaporalato, il caporalato nella Capitanata, in Puglia, continua a essere la forma più diffusa di organizzazione del lavoro e anche in questa passata stagione estiva circa settemila braccianti migranti sono stati la manodopera più a basso costo, quella in condizioni di più grave sfruttamento e costretti a vivere in insediamenti pericolosi, insalubri, isolati e totalmente carenti dei servizi primari.

A dirlo, il rapporto La cattiva stagione, redatto da Medu che, nei tre mesi estivi, ha prestato assistenza sanitaria e legale a trecentosei persone: per il 93 per cento uomini con un’età media di trentuno anni, provenienti da ventiquattro paesi diversi, principalmente dall’Africa.

In un territorio dove viene coltivato più di un terzo dei pomodori prodotti in Italia ma dove i processi di meccanizzazione della raccolta sono molto arretrati, le condizioni di lavoro dei migranti impiegati sono caratterizzate da irregolarità salariali e contributive, mancato rispetto delle previsioni contrattuali e un metodo illegale, dal reclutamento fino alla retribuzione, che è il caporalato, senza trascurare la penetrazione della criminalità organizzata in tutta la filiera.

Solo il 44 per cento dei lavoratori stranieri ha dichiarato di essere in possesso di un contratto di lavoro e di queste solo il 57 per cento ha detto di ricevere una busta paga; il 73 per cento ha sostenuto di vedersi riconosciuto meno di un terzo delle giornate effettivamente lavorate e il 29 per cento è stato pagato a ora, circa quattro euro, mentre il 30 per cento a giornata, con una retribuzione che oscilla tra i trenta e i trentacinque euro.

Sebbene in seguito alla morte dei dodici braccianti, avvenuta nel 2018 vicino a Lesina, causata da un incidente stradale, i controlli dell’ispettorato del lavoro siano più puntuali e stringenti e siano state istituite delle specifiche task force, i risultati appaiono ancora del tutto insoddisfacenti.

Sebbene in seguito alla morte dei dodici braccianti, avvenuta nel 2018 vicino a Lesina, causata da un incidente stradale, i controlli dell’ispettorato del lavoro siano più puntuali e stringenti e siano state istituite delle specifiche task force, i risultati appaiono ancora del tutto insoddisfacenti.

Malattie osteoarticolari e del tessuto connettivo, dell’apparato digerente e quelle infettive sono le patologie più frequentemente riscontrate nei pazienti visitati dal team di Medu, le cui cause sono da ricercarsi nelle pessime condizioni lavorative e igienico-sanitarie che sono costretti a sopportare i migranti, fra i quali è stata rilevata, pure, una consistente percentuale di pazienti con disagio psichico e affetti da sintomatologie di natura psicosomatica.