- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

I fondi avvoltoi americani vincono contro Buenos Aires e la presidenta argentina, Cristina Kirchner, accusa gli speculatori a stelle e strisce di “estorsione”. L’ultimo tassello di un effetto domino iniziato nel 2001 è caduto lunedì, quando la Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello del Paese sudamericano, costringendolo a pagare 1,33 miliardi di dollari (circa 980 milioni di euro) agli hedge fund che avevano rifiutato la ristrutturazione del debito argentino dopo il default di 13 anni fa.

Non solo: finché non pagherà i creditori ribelli, l’Argentina non potrà nemmeno rimborsare il debito ristrutturato e rischierà quindi una nuova bancarotta, perché il 30 giugno dovrà pagare 900 milioni di dollari ai titolari dei nuovi bond con scadenza 2033 e il governo ha già fatto sapere che non sarà possibile pagare allo stesso tempo anche i vecchi creditori.

Secondo due precedenti sentenze della giustizia americana che la Corte suprema ha confermato, se Buenos Aires si rifiutasse di pagare i vecchi creditori esistenti e onorasse invece il nuovo debito, violerebbe la cosiddetta "clausola dell’eguale trattamento" degli investitori.

Non è d’accordo la Kirchner, che in un messaggio tv trasmesso a reti unificate ha rassicurato gli argentini su un punto in particolare: il Paese non finirà in bancarotta anche sul debito ristrutturato. Con questo aggettivo si fa riferimento alla sostituzione dei vecchi titoli di Stato in default con nuovi titoli a rendimenti inferiori e a scadenza più lunga. Un'operazione a cui in due riprese, nel 2005 e nel 2010, aderì complessivamente il 93% di chi aveva in portafoglio i Tango bond.

In seguito Buenos Aires decise di risarcire solo i creditori che avevano accettato lo scambio, e non quelli che avevano preteso il pagamento intero, affermando che non poteva riservare ai creditori ribelli un trattamento di preferenza. Peccato che in quel 7% ci fossero anche i famosi hedge avvoltoi, che scelsero di fare causa, chiedendo il rimborso dell’intero valore nominale dei titoli (da loro acquistati a prezzi di saldo), più interessi e penali. Come se il default non ci fosse mai stato.

"La nostra volontà di negoziare è ampiamente dimostrata - ha continuato la Presidenta -. Il governo porterà avanti tutte le strategie necessarie affinché chi ha avuto fiducia nel Paese riceva i propri soldi", tuttavia, quello che l’Argentina affronta oggi "non è un problema finanziario o giuridico: si tratta di convalidare un modello di business su scala globale che potrebbe portare a tragedie inimmaginabili. Vogliamo onorare i debiti, ma non vogliamo essere complici di questo modo di fare affari. Quello che non posso fare in quanto presidente è sottomettere il Paese a una simile estorsione".

E' possibile che entro la fine del mese si trovi un accordo per evitare il nuovo crack, ma non è scontato. Ad oggi, l'unica certezza è che la Corte Suprema americana ha creato un precedente giuridico che in futuro permetterà ai fondi avvoltoi di sferrare attacchi speculativi ancora più efficaci contro i debiti sovrani, azzoppando sul nascere ogni processo di ristrutturazione. Fra gli hedge fund coinvolti nel caso argentino figura anche Nml, controllato dalla Elliot Management, che a sua volta fa riferimento al miliardario statunitense Paul Singer, conosciuto come il pioniere dell'attività di avvoltoio finanziario e specializzato proprio nella speculazione a danno dei debiti sovrani. Il suo capolavoro risale agli anni Novanta, quando mise con le spalle al muro il Perù.

Fra gli hedge fund coinvolti nel caso argentino figura anche Nml, controllato dalla Elliot Management, che a sua volta fa riferimento al miliardario statunitense Paul Singer, conosciuto come il pioniere dell'attività di avvoltoio finanziario e specializzato proprio nella speculazione a danno dei debiti sovrani. Il suo capolavoro risale agli anni Novanta, quando mise con le spalle al muro il Perù.

Nel 1996 investì 11,4 milioni di dollari per comprare titoli di Stato peruviani in default dal valore nominale di 20 milioni (come da prassi, gli avvoltoi acquistano sul mercato secondario in un momento di crisi, quando i titoli valgono molto meno rispetto al momento della loro emissione), poi minacciò di mandare in bancarotta il Paese se non gli fosse stato restituito l'intero valore nominale dei bond, con tanto d'interessi. Alla fine della causa il governo di Lima pagò qualcosa come 58 milioni di dollari, oltre cinque volte il valore dell'investimento iniziale.

Con numeri diversi, ma il meccanismo è lo stesso che il finanziere americano sta cercando di far scattare in Argentina. Gente come Singer sa bene cosa fare per andare sul sicuro: puntare la pistola carica di dollari alla testa di milioni di persone. Così si fa per vincere. E' la regola dell'avvoltoio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il baratro in cui sembra scivolare in questi giorni l’Iraq sta spingendo gli Stati Uniti ad impegnarsi nuovamente in maniera diretta nel paese mediorientale invaso illegalmente nel 2003 e devastato nei successivi otto anni di occupazione. La marcia del cosiddetto Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS) verso Baghdad sta però sollevando anche numerosi inquietanti interrogativi sulla politica mediorientale di Washington.

I cui obiettivi immediati e di lungo termine, così come le manovre condotte alla luce del sole e quelle nascoste, risultano spesso difficili da decifrare, pur riservando immancabilmente sofferenza e distruzione alle popolazioni costrette a fare i conti, loro malgrado, con gli interventi “umanitari” o “democratizzatori” dell’imperialismo a stelle e strisce.

Il primo elemento da considerare per fare luce sulla crisi in corso è il rapporto degli USA con il governo iracheno del primo ministro sciita, Nouri Kamal al-Maliki. Gli organi della propaganda di Washington, come il New York Times, stanno dando spazio in questi giorni a una serie di opinioni e editoriali nei quali viene attribuita l’intera responsabilità della situazione del paese mediorientale al governo di Baghdad e alla sua natura settaria che ha finito per opprimere e marginalizzare la popolazione sunnita, creando terreno fertile per la nascita di movimenti integralisti come l’ISIS.

Se l’analisi appare in parte corretta e aiuta a spiegare il sostegno che quest’ultima formazione integralista ha trovato tra la popolazione sunnita di città come Mosul o Tikrit, simili critiche, tuttavia, mancano volutamente di considerare il fatto che lo stesso Maliki è stato installato per volere proprio degli Stati Uniti. I metodi sempre più autoritari del governo di Maliki e la persecuzione della minoranza sunnita sono stati anzi appoggiati da Washington, dal momento che servivano a neutralizzare la resistenza all’occupazione soprattutto tra i sostenitori del precedente regime di Saddam Hussein.

Maliki ha così beneficiato dell’appoggio politico degli Stati Uniti e, soprattutto, l’esercito iracheno - definito oggi come uno strumento di oppressione della popolazione di fede sunnita - ha ricevuto sostanziosi finanziamenti, forniture di armi e addestramento sia prima che dopo il ritiro delle forze di occupazione americane alla fine del 2011.

Dal momento che gli scrupoli per i metodi poco democratici di un regime alleato figurano molto lontano dalle priorità della politica estera statunitense, le critiche aperte dei media d’oltreoceano verso Maliki e quelle più velate dell’amministrazione Obama non promettono nulla di buono per il premier iracheno.

I rimproveri di Obama riguardano in particolare la natura settaria del governo di Maliki, incoraggiato, per così dire, a formare un esecutivo più “inclusivo”, che dia maggiore spazio cioè alle élites sunnite e curde, non solo a livello poltico ma anche nelle forze armate. Questi “consigli” elargiti al primo ministro sciita di Baghdad, oltre a rappresentare una prima prova dell’apparente schizofrenia americana, si legano con ogni probabilità al tentativo di ridurre l’ascendente dell’Iran sul paese che fu di Saddam Hussein.

Questi “consigli” elargiti al primo ministro sciita di Baghdad, oltre a rappresentare una prima prova dell’apparente schizofrenia americana, si legano con ogni probabilità al tentativo di ridurre l’ascendente dell’Iran sul paese che fu di Saddam Hussein.

Maliki, d’altra parte, è di fatto sponsorizzato da Teheran, così che gli inviti degli USA ad imbarcare in una sorta di improbabile governo di unità nazionale sunniti e curdi con reponsabilità e autorità simili a quelle della classe dirigente sciita hanno come fine quello di diluire l’influenza della Repubblica Islamica sull’Iraq. Tanto più che i progressi di ISIS nel nord-ovest dell’Iraq hanno già portato all’avanzata delle forze armate della regione autonoma curda (Peshmerga), in grado qualche giorno fa di sottrarre al controllo di Baghdad la città petrolifera di Kirkuk.

In questa prospettiva è opportuno ricordare la rivelazione pubblicata settimana scorsa dal New York Times, nella quale è emerso come mesi fa l’amministrazione Obama avesse respinto le richieste di assistenza militare di un governo Maliki, già in apprensione per la crescente forza di ISIS nelle aree di confine con la Siria, dove il gruppo jihadista è impegnato nella guerra contro il regime di Bashar al-Assad.

Che Washington non fosse a conoscenza della grave minaccia rappresentata da ISIS è a dir poco impensabile, dal momento questa formazione è finanziata e armata da altri alleati americani - evidentemente più influenti e strategici dell’Iraq di Maliki - come Arabia Saudita, Kuwait o Qatar. Inoltre, gli Stati Uniti e lo “Stato Islamico” si ritrovano a combattere sullo stesso fronte in Siria, il cui regime è invece sostenuto dal governo sciita di Baghdad.

Nei confronti di Maliki, gli americani hanno manifestato anche nel recente passato più di un disappunto, apparso evidente, ad esempio, in occasione di richieste sottoposte al suo governo e andate in gran parte a vuoto. Tra di esse vanno ricordate almeno quelle volte a fermare l’afflusso di guerriglieri sciiti verso la Siria per combattere al fianco di Assad e a mettere fine alla concessione dello spazio aereo iracheno ai velivoli iraniani diretti a Damasco con materiale militare da utilizzare nella guerra civile in corso.

L’attitudine da tempo in fase di trasformazione degli Stati Uniti nei confronti del governo Maliki sembra comunque scontrarsi con le promesse di aiuto che lo stesso Obama ha annunciato nei giorni scorsi, anche se qualsiasi misura dovesse essere decisa potrebbe essere di portata relativamente limitata. Iniziative in apparenza contraddittorie, in ogni caso, sono una costante della politica estera USA, all’interno della quale il concetto di nemico e alleato varia di volta in volta a seconda delle necessità strategiche.

Ciò risulta particolarmente evidente in relazione alla “guerra al terrore”, all’interno della quale i cosiddetti nemici giurati - come ISIS - passano frequentemente e senza troppi problemi da minaccia da debellare con un intervento militare ad alleati di fatto per rovesciare regimi poco graditi.

Nel caso di ISIS, infatti, Washington ha quanto meno assistito alla sua nascita e al suo rafforzamento in Siria senza muovere un dito per combattere la minaccia terroristica che questo gruppo rappresenta, ben sapendo che il suo dilagare avrebbe costituito prima o poi un problema vitale anche per l’Iraq. L’avanzata di ISIS, dunque, costringe ora l’amministrazione Obama a giocare una partita ancora una volta estremamente pericolosa e ambigua per promuovere gli interessi strategici americani in Medio Oriente. Una partita, appunto, iniziata proprio dagli Stati Uniti dapprima con l’invasione dell’Iraq e successivamente con la crisi siriana costruita a tavolina e che rischia come al solito di innescare un processo distruttivo difficile da controllare.

L’avanzata di ISIS, dunque, costringe ora l’amministrazione Obama a giocare una partita ancora una volta estremamente pericolosa e ambigua per promuovere gli interessi strategici americani in Medio Oriente. Una partita, appunto, iniziata proprio dagli Stati Uniti dapprima con l’invasione dell’Iraq e successivamente con la crisi siriana costruita a tavolina e che rischia come al solito di innescare un processo distruttivo difficile da controllare.

Un altro aspetto da ascrivere alla schizofrenia USA è poi legato al ruolo dell’Iran. Non solo la Repubblica Islamica è stata la prima beneficiaria dell’invasione dell’Iraq e della rimozione di Saddam Hussein, ma addirittura ora sembrerebbe potersi aprire una collaborazione tra Teheran e Washington per combattere la minaccia comune dell’ISI.

Una prospettiva di questo genere appare però improbabile vista la predisposizione americana nei confronti dell’Iran, sempre che non serva a indebolire proprio quest’ultimo paese e, come affermato in precedenza, accompagnandola ad una riduzione della sua influenza sull’Iraq. Il primo obiettivo verrebbe perseguito trascinando Teheran in un conflitto rovinoso oltreconfine, mentre il secondo con la modifica degli equilibri di governo a Baghdad, assegnando maggiore peso alle minoranze sunnita e curda a discapito degli sciiti.

Questo fine, tuttavia, potrebbe essere raggiunto non solo costringendo Maliki a cedere parte del potere accumulato in questi anni proprio grazie agli Stati Uniti, ma anche, secondo molti osservatori, con un’ipotesi mai come ora reale, vale a dire lo smembramento dell’Iraq in tre entità separate (sciita, sunnita, curda).

Una soluzione di questo genere, d’altra parte, nel recente passato è stata apertamente promossa da importanti think tank d’oltreoceano e da personalità politiche di spicco, a cominciare dal vice-presidente Joe Biden quando era ancora senatore.

La divisione o la federalizzazione dell’Iraq determinerebbe in particolare la fine di questo paese come entità autonoma posizionata strategicamente sempre più a fianco dell’asse della “resistenza” anti-americana, formata da Siria, Iran e Hezbollah.

Un’evoluzione tutt’altro che sgradita agli Stati Uniti, nonostante l’appoggio ufficiale al governo Maliki e all’unità dell’Iraq, e favorita dalla campagna in corso dello Stato Islamico, i cui militanti sunniti, come fanno da tempo in Siria, continuano ad alimentare il fanatismo religioso e divisioni settarie che difficilmente potranno essere superate nel quadro di un paese sovrano guidato da un governo sciita e filo-iraniano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un nuovo round di negoziati sul nucleare iraniano è andato in scena questa settimana a Ginevra senza particolari progressi, nonostante le crescenti pressioni per raggiungere un accordo definitivo entro la scadenza fissata per il 20 luglio prossimo. Mentre da Teheran cominciano a circolare le richieste di un prolungamento di sei mesi dell’accordo ad interim siglato lo scorso novembre, le prospettive per una soluzione positiva all’annosa questione sembrano tutt’altro che rosee.

Ciò a causa principalmente della rigidità mostrata dagli Stati Uniti e dai loro alleati circa la necesità di ridurre in maniera drastica le capacità di arricchimento dell’uranio da parte della Repubblica Islamica.

Dopo l’ultimo summit tenuto a Vienna alla metà di maggio, i giorni scorsi hanno visto un valzer di incontri tra le varie delegazioni impegnate nelle trattative. Lunedì pomeriggio, per cominciare, gli iraniani hanno trascorso cinque ore nella stessa stanza con i rappresentanti di Stati Uniti e Unione Europea, mentre il giorno successivo è andato in scena un incontro bilaterale con gli americani, guidati dal vice-segretario di Stato William J. Burns, già protagonista dei colloqui segreti dello scorso anno con la Repubblica Islamica che portarono all’accordo provvisorio entrato in vigore a gennaio.

Separatamente, nella giornata di mercoledì la delegazione iraniana ha poi visto quella francese, mentre il capo degli inviati di Teheran, il viceministro degli Esteri, Abbas Araqchi, ha incontrato la sua controparte russa, Sergei Ryabkov, sempre mercoledì a Roma. Sabato, infine, il capo-delegazione della Germania presso il gruppo dei cosiddetti P5+1 (USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania), Hans Dieter Lucas, si recherà nella capitale iraniana per ulteriori colloqui.

Le discussioni di questi giorni dovrebbero servire a preparare il terreno per il nuovo incontro tra l’Iran e i P5+1, previsto a Vienna tra lunedì e venerdì della prossima settimana, quando risulterà ancora più chiaro se rimangano speranze residue per mandare in porto un accordo definitivo entro il 20 di luglio.

Nonostante gli iraniani abbiano definito costruttivi i più recenti colloqui, l’impasse appare ormai evidente. Lo stesso ministro dgli Esteri, Mohammad Javad Zarif, sul suo account Twitter ha chiarito quale sia il punto centrale dello scontro, vale a dire le restrizioni che soprattutto i paesi occidentali - nonché Israele - vorrebbero imporre al numero di centrifughe utilizzate dall’Iran per l’arricchimento dell’uranio.

Teheran dispone attualmente di circa 19 mila centrifughe, di cui poco più della metà in funzione. Mentre il governo iraniano sostiene di avere bisogno di almeno altre 10 mila centrifughe per produrre l’uranio arricchito necessario a fare funzionare le centrali nucleari pianificate, l’Occidente vorrebbe lasciarne attive soltanto alcune centinaia, ufficialmente per il timore che si renda disponibile una quantità di uranio arricchito sufficiente ad essere convertito ad uso militare.

L’intero dibattito ruota cioè attorno al concetto di “breakout”, cioè il periodo di tempo che servirebbe teoricamente all’Iran per arricchire abbastanza uranio al livello necessario per renderlo adatto all’impiego in un singolo ordigno nucleare.

Se la questione appare di cruciale importanza, essa è in realtà pressoché interamente un’invenzione degli Stati Uniti e dei loro alleati, poiché si basa su premesse fabbricate ad arte, così da creare un comodo pretesto per esercitare pressioni sull’Iran e ottenere concessioni sempre più gravose. Come ha spiegato il giornalista investigativo americano Gareth Porter, in un’approfondita analisi uscita qualche giorno fa sul settimanale The Nation, l’amministrazione Obama ha ereditato, senza metterlo in discussione, il concetto di “breakout” dall’amministrazione Bush, la cui posizione si fondava sulla falsa premessa dell’esistenza di un precedente programma nucleare militare segreto della Repubblica Islamica.

Come ha spiegato il giornalista investigativo americano Gareth Porter, in un’approfondita analisi uscita qualche giorno fa sul settimanale The Nation, l’amministrazione Obama ha ereditato, senza metterlo in discussione, il concetto di “breakout” dall’amministrazione Bush, la cui posizione si fondava sulla falsa premessa dell’esistenza di un precedente programma nucleare militare segreto della Repubblica Islamica.

In altre parole, secondo Porter, l’attuale richiesta fatta all’Iran di abbattere sensibilmente il numero di centrifughe “non si basa su un’analisi obiettiva del programma nucleare” di Teheran, ma ha al contrario delle implicazioni di natura interamente politica.

Poiché l’Iran sostiene da tempo che per alimentare il proprio programma nucleare civile sono necessarie migliaia di centrifughe, è inevitabile che la richiesta americana di ridurne il numero a poche centinaia continuerà ad essere fermamente respinta.

In un’intervista rilasciata la scorsa settimana allo stesso Porter, il ministro iraniano Zarif aveva spiegato che il suo paese, oltre a rassicurare i P5+1 circa l’assenza di interesse nel perseguire la capacità di “breakout”, intendeva proporre la conversione immediata dell’uranio ad un basso livello di arricchimento in una forma tale da renderne praticamente impossibile l’uso a scopi militari, trasformandolo poi in combustibile per reattori nucleari.

Con un’attitudine che rivela tutta la doppiezza americana, l’amministrazione Obama continua però a sostenere che l’Iran non ha bisogno di produrre da sé il combustibile per le centrali nucleari che intende costruire. Teheran, bensì, potrebbe contare sulle forniture di altri paesi, come Russia o Francia.

Negli ultimi decenni, tuttavia, questi stessi paesi con cui l’Iran aveva firmato accordi per la fornitura di combustibile nucleare si sono tirati indietro proprio a causa delle pressioni americane, convincendo la Repubblica Islamica della necessità di sviluppare internamente un programma di arricchimento dell’uranio.

Queste limitazioni che si vorrebbe imporre all’Iran, nonostante il paese mediorientale sia firmatario del Trattato di Non Proliferazione, continuano ad essere motivate in primo luogo dalla presunta esistenza di un programma nucleare militare segreto attivo almeno fino al 2003. Visto che le autorità di Teheran avrebbero tenuto nascosti i test eseguiti, gli USA e i loro alleati sostengono che esse siano ora inaffidabili e non debbano essere garantite loro nemmeno le capacità teoriche di produrre un solo ordigno.

Come ricorda Porter, questa tesi è accettata interamente sia dall’apparato della sicurezza nazionale americano sia dalla stampa ufficiale, i quali per rafforzare la propria posizione si riferiscono puntualmente a due serie di più che discutibili documenti di intelligence diffusi dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) che rappresenterebbero la prova dell’esistenza di un programma nucleare militare condotto dalla Repubblica Islamica.

Alcuni di questi documenti erano apparsi nel 2004 e, secondo la versione ufficiale, provenivano dal computer di uno scienziato iraniano che lavorava al programma nucleare. Secondo l’intelligence americana e, successivamente, l’AIEA, i documenti erano autentici, anche se gli schemi che apparivano in essi descrivevano un tipo di veicolo di rientro dei missili iraniani Shahab-3 che era stato abbandonato da Teheran nel 2000, cioè due anni prima della presunta stesura dei documenti stessi.

A questo proposito, il giornalista americano cita la testimonianza di un importante ex funzionario del ministero degli Esteri tedesco, Karsten Voigt, il quale ha rivelato che i documenti in questione erano stati consegnati ai servizi segreti tedeschi dall’organizzazione terroristica iraniana Mujahedin-e-Khalq (MEK), la quale si batte con metodi violenti contro il regime della Repubblica Islamica fin dai primi anni Ottanta. Secondo Voigt, un veterano dell’intelligence tedesca aveva espresso seri dubbi sulla fonte dei documenti e gravi preoccupazioni circa l’intenzione dell’amministrazione Bush di basare la propria politica nei confronti dell’Iran proprio su di essi. Tanto più che gli stessi documenti originavano con ogni probabilità dai servizi segreti di Israele, i quali a loro volta tra il 2008 e il 2009 avrebbero fornito all’AIEA una serie di rapporti altrettanto improbabili che mostravano come l’Iran aveva proseguito i test su ordigni nucleari anche dopo il 2003.

Secondo Voigt, un veterano dell’intelligence tedesca aveva espresso seri dubbi sulla fonte dei documenti e gravi preoccupazioni circa l’intenzione dell’amministrazione Bush di basare la propria politica nei confronti dell’Iran proprio su di essi. Tanto più che gli stessi documenti originavano con ogni probabilità dai servizi segreti di Israele, i quali a loro volta tra il 2008 e il 2009 avrebbero fornito all’AIEA una serie di rapporti altrettanto improbabili che mostravano come l’Iran aveva proseguito i test su ordigni nucleari anche dopo il 2003.

Su questo materiale aveva manifestato estremo scetticismo l’allora direttore generale dell’AIEA, l’egiziano Mohamed ElBaradei, ma, dopo che quest’ultimo venne sostituito a fine 2009 dal ben più docile giapponese Yukia Amano, l’agenzia pubblicò un nuovo rapporto basato proprio sui documenti israeliani, accusando l’Iran di avere proseguito dopo il 2003 le ricerche finalizzate alla costruzione di armi nucleari.

Simili premesse, fatte proprie dagli Stati Uniti, finiscono dunque per dare per scontato che, almeno nel recente passato, l’Iran abbia cercato assiduamente di costruire armi nucleari, oltretutto in maniera segreta. In questo modo, l’atmosfera venutasi a creare in Occidente attorno al programma di Teheran proietta inevitabilmente un’ombra minacciosa sull’esito dei negoziati in corso. Infatti, secondo Washington, Parigi o Tel Aviv, i precedenti iraniani impongono che questo paese venga privato anche della capacità soltanto teorica di acquisire un ordigno atomico.

Che le intenzioni delle autorità della Repubblica Islamica non siano affatto queste, tuttavia, è stato confermato già in molte occasioni, a cominciare ad esempio dalla “fatwa” emanata dal leader supremo, ayatollah Ali Khamenei, contro la creazione di armi di distruzione di massa. Con essa, Khamenei ribadiva l’ordine del suo predecessore, ayatollah Ruhollah Khomeini, emesso negli anni Ottanta in piena guerra con un Iraq che stava utilizzando armi chimiche contro gli iraniani.

Come fa notare Gareth Porter, inoltre, durante la presidenza Ahmadinejad la combinazione di retorica nazionalista e anti-occidentale, assenza di negoziati e di sanzioni internazionali così stringenti come quelle approvate successivamente avrebbe potuto facilmente spingere l’Iran a raggiungere la capacità di “breakout” se ciò fosse stato nei programmi dei suoi leader.

Al contrario, tra il 2010 e il 2012, l’Iran si è mosso nella direzione opposta, usando meno della metà delle proprie centrifughe e convertendo l’uranio arricchito in forma inutilizzabile a scopi militari, indicando chiaramente il proposito di evitare provocazioni e un controproducente clima di scontro con gli Stati Uniti e l’Occidente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

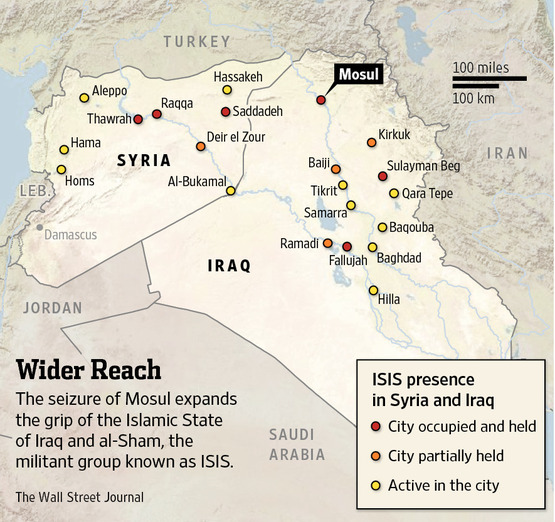

La situazione critica in cui versa ormai da tempo l’Iraq si è ulteriormente aggravata in seguito alla caduta della seconda città del paese, Mosul, e di Tikrit, città natale di Saddam Hussein, ora nelle mani di un guppo integralista sunnita dopo alcuni giorni di scontri con le forze armate di Baghdad. I ribelli jihadisti protagonisti dell’operazione fanno parte del cosiddetto Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS), già impegnato nel conflitto con il regime di Bashar al-Assad e ora sempre più vicino all’obiettivo di creare un califfato sunnita ultra-reazionario nel territorio di confine tra i due paesi a cui fa riferimento il nome del gruppo stesso.

Tra martedì e mercoledì l’occupazione degli edifici strategici delle due città dell’Iraq settentrionale, capitali rispettivamente delle province di Ninive e Saladin, ha già costretto più di mezzo milione di abitanti a cercare rifugio nelle località vicine, mentre testimoni e giornalisti hanno raccontato di cadaveri abbandonati per le strade e di soldati che hanno lasciato le loro postazioni permettendo ai militanti di impossessarsi di un vasto arsenale di armi.

Oltre a Mosul e Tikrit, i jihadisti di ISIS sono entrati nella serata di martedì anche nella vicina Baiji, dove avrebbero preso il controllo di una delle più importanti raffinerie di petrolio dell’Iraq, in grado di processare 300 mila barili al giorno destinati a Baghdad e alle altre province del paese.

Come già anticipato, la conquista di Mosul, una città di oltre 2 milioni di abitanti a maggioranza sunnita, ha aperto la strada all’unificazione del territorio dove operano, tra l’Iraq e la Siria, le forze affiliate a ISIS. L’organizzazione fondamentalista, guidata dal comandante Bakr al-Baghdadi - in rotta con il leader di al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri - controlla ora nel solo Iraq un’area pari alle dimensioni del Portogallo e che ospita circa 3,5 milioni di abitanti.

Dall’assalto a Mosul e Tikrit, inoltre, ISIS ha guadagnato centinaia o forse migliaia di nuovi militanti, liberati dalle carceri delle città, così come ha potuto mettere le mani sui depositi bancari e sulle armi dell’esercito, tra cui centinaia di veicoli corazzati.

La nuova crisi che sta investendo l’Iraq ha gettato nel panico le autorità di Baghdad. Il primo ministro Maliki ha fatto appello al paese per combattere i ribelli, sollecitando il Parlamento a dichiarare lo stato di emergenza che gli assegnerebbe poteri speciali. Alcune misure estreme sembrano inoltre essere allo studio o già intraprese, a conferma sia della disperazione che della debolezza del governo centrale.

Secondo alcuni resoconti giornalistici, ad esempio, il governo avrebbe iniziato la distribuzione di armi ai civili, peraltro del tutto impreparati a fronteggiare una forza estremamente disciplinata e capace di costringere alla fuga un esercito regolare composto da decine di migliaia di uomini.

Il ministro degli Esteri iracheno, Hoshyar Zebari, ha invece prospettato una collaborazione con le forze armate della regione autonoma curda (Peshmerga), con cui il governo di Baghdad è in rotta di collisione da tempo a causa di una disputa legata al controllo delle risorse petrolifere.

Alcuni ufficiali dei Peshmerga nella giornata di mercoledì hanno affermato che per il momento l’esercito curdo non ha ricevuto richieste di aiuto dal governo di Maliki per combattere i jihadisti a Mosul, ma sul campo ci sarebbero già stati episodi di collaborazione con le forze armate di Baghdad. Il governo centrale continuerà però a incontrare gravi difficoltà nella lotta contro ISIS, i cui guerriglieri mantengono tuttora il controllo dell’intera città di Fallujah e di parte di Ramadi, nella provincia occidentale di Anbar, dopo avere già respinto vari tentativi dell’esercito regolare di riprendere le località perdute nel mese di gennaio.

Il governo centrale continuerà però a incontrare gravi difficoltà nella lotta contro ISIS, i cui guerriglieri mantengono tuttora il controllo dell’intera città di Fallujah e di parte di Ramadi, nella provincia occidentale di Anbar, dopo avere già respinto vari tentativi dell’esercito regolare di riprendere le località perdute nel mese di gennaio.

Con la presa di Mosul, in ogni caso, ISIS occupa ora uno snodo stradale importante verso Baghdad, teoricamente facilitando l’avanzata dei propri uomini verso la capitale, e un collegamento vitale per le rotte petrolifere dirette verso le raffinerie nel nord dell’Iraq.

La natura dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria è apparsa evidente soprattutto nel corso del conflitto in quest’ultimo paese, dove l’organizzazione integralista si è distinta per la ferocia con cui sta perseguendo un’agenda settaria contro sciiti, curdi e cristiani. Il fanatismo sunnita dei membri di ISIS ha fatto registrare un numero altissimo di attacchi suicidi, esecuzioni e torture, nonché violenti scontri anche con gli altri gruppi della galassia dell’opposizione armata anti-Assad.

In particolare, ISIS è stato al centro di una disputa cruenta con il Fronte al-Nusra, risolta solo formalmente dai vertici di al-Qaeda che hanno deciso di riconoscere, tra quelle attive in Siria, soltanto quest’ultima formazione come legittimamente affiliata all’organizzazione fondata da Osama bin Laden.

La crescente influenza di ISIS ha messo in allarme anche gli Stati Uniti, principalmente a causa degli effetti negativi sulla guerra condotta in Siria per la rimozione del regime di Assad. Il ruolo di primo piano svolto da ISIS con metodi sanguinari ha infatti scatenato una serie di scontri fratricidi tra l’opposizione, rendendo più cauta l’amministrazione Obama nell’offrire il proprio sostegno alle forze anti-governative per il timore che gli aiuti militari destinati alle fazioni “moderate” possano finire nelle mani degli estremisti.

Allo stesso modo, Washington sta cercando di contenere lo strapotere di ISIS anche in Iraq. Qui gli Stati Uniti appoggiano il governo del premier Maliki, il quale continua a ricevere ingenti forniture militari dall’alleato d’oltreoceano. Il Dipartimento di Stato americano si è detto “estrememate preoccupato” per gli sviluppi della situazione a Mosul ed ha promesso tutta “l’assistenza necessaria al governo iracheno”, poiché ISIS rappresenta “una minaccia non solo per la stabilità dell’Iraq ma anche per quella dell’intera regione”.

Le reali responsabilità della catastrofe che sta investendo l’Iraq - incluso il dilagare di ISIS - sono comunque da ricercare proprio a Washington. L’invasione totalmente illegale del 2003 ha causato centinaia di migliaia di morti tra la popolazione di questo paese, cui vanno aggiunti milioni di feriti, altrettanti profughi e la distruzione del tessuto sociale ed economico del paese mediorientale.

Nel mettere in atto uno dei più macroscopici crimini di guerra della storia, gli Stati Uniti hanno apertamente alimentato le divisioni settarie dell’Iraq, in modo da abbattere il regime sunnita di Saddam Hussein e sradicare l’establishment baathista dalle strutture dello stato. In questo modo, il risentimento della minoranza sunnita ora emarginata è esploso contro il nuovo governo sciita, creando le condizioni per la diffusione di gruppi legati ad al-Qaeda, del tutto assenti dall’Iraq sotto il regime di Saddam nonostante le menzogne dell’amministrazione Bush. A Mosul come a Falluja, d’altra parte, in molti tra la popolazione di fede sunnita hanno voltato le spalle al governo di Baghdad, appoggiando le forze fondamentaliste, sia pure in maniera riluttante e per puro opportunismo.

In questo modo, il risentimento della minoranza sunnita ora emarginata è esploso contro il nuovo governo sciita, creando le condizioni per la diffusione di gruppi legati ad al-Qaeda, del tutto assenti dall’Iraq sotto il regime di Saddam nonostante le menzogne dell’amministrazione Bush. A Mosul come a Falluja, d’altra parte, in molti tra la popolazione di fede sunnita hanno voltato le spalle al governo di Baghdad, appoggiando le forze fondamentaliste, sia pure in maniera riluttante e per puro opportunismo.

Il nuovo fronte di guerra aperto in Iraq, infine, non fa che aggravare un bilancio a dir poco drammatico della crisi umanitaria in atto a due anni e mezzo dall’uscita di scena delle forze di occupazione americane. Le divisioni settarie interne sfruttate dalle élites politiche e la sconsiderata campagna dell’Occidente e delle dittature del Golfo Persico in Siria a sostegno dell’opposizione armata, hanno provocato un’ulteriore devastazione dell’Iraq in questi ultimi anni.

Il 2013, ad esempio, è stato l’anno con il maggior numero di vittime a partire dal periodo più buio dell’occupazione USA, tra il 2006 e il 2007. L’aggravamento della situazione è confermato poi dal fatto che il mese di maggio appena trascorso è risultato il più sanguinoso dall’inizio dell’anno, con 799 iracheni uccisi dalle violenze settarie, di cui oltre 600 civili.

Solo nei giorni precedenti la caduta di Mosul e Tikrit, poi, in varie città del paese si era assistito ad attentati devastanti con decine di morti, tra l’altro, a Baghdad, Ramadi e Samara, tutti o quasi rivendicati proprio dallo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con un seguito di oltre 100 uomini d’affari e di 7 ministri del suo governo, il presidente iraniano Hassan Rouhani è stato protagonista questa settimana di un’attesa visita in Turchia, dove un leader della Repubblica Islamica non metteva piede da ben 18 anni. I temi all’ordine del giorno sono stati molteplici tra i due vicini spesso attestati su posizioni divergenti in relazione ad alcune delle questioni mediorientali più importanti, con un’attenzione particolare agli scambi commerciali, alle politiche energetiche e alla persistente crisi siriana.

Il presidente “riformista” dell’Iran è sbarcato ad Ankara nella giornata di lunedì ed ha trascorso due giorni in Turchia, dove ha incontrato sia il presidente, Abdullah Gül, sia il primo ministro, Recep Tayyip Erdogan. La visita ha seguito quella di quest’ultimo lo scorso gennaio a Teheran, durante la quale era stato firmato un accordo di commercio preferenziale per la riduzione delle tariffe doganali negli scambi di merci tra i due paesi.

Durante la visita di Rouhani sono stati siglati una decina di nuovi accordi culturali ed economici, in particolare nel settore delle costruzioni e a favore di aziende turche che opereranno in Iran, con l’obiettivo di raddoppiare il volume degli scambi bilaterali, da poco meno di 15 miliardi di dollari nel 2013 a 30 miliardi nel 2015, sempre che - come ha affermato il ministro per lo Sviluppo di Ankara, Cevdet Yilmaz - vengano eliminate le “ingiuste” sanzioni economiche che pesano sulla Repubblica Islamica.

Le relazioni commerciali tra i due paesi, in realtà, erano già vicine a questo traguardo nel 2012, quando la Turchia aveva deciso di aggirare le sanzioni americane contro Teheran pagando le importazioni di gas naturale in oro. Quando però gli Stati Uniti hanno approvato nuove misure punitive per impedire anche gli scambi di metalli preziosi con l’Iran, il volume dei traffici bilaterali si è quasi dimezzato.

I colloqui di questa settimana sono serviti anche per cercare di risolvere una diatriba legata al prezzo del gas naturale destinato alla Turchia, dopo che Ankara nel 2012 aveva presentato un esposto alla Corte Internazionale di Arbitrato, lamentando l’eccessivo costo delle importazioni dall’Iran rispetto alle forniture provenienti dalla Russia o dall’Azerbaijan. La questione è stata discussa da Rouhani ed Erdogan e, pur non avendo ancora trovato una soluzione, i due leader hanno dato istruzione ai rispettivi ministri competenti di proseguire le trattative per giungere ad un esito condiviso.

La Turchia importa attualmente già 10 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale dall’Iran ma un eventuale superamento della disputa in corso potrebbe anche in questo caso far raddoppiare le forniture. Uno dei punti centrali del programma di governo di Rouhani è d’altra parte l’aumento delle esportazioni delle risorse energetiche iraniane, tuttora limitate dalle sanzioni internazionali. Per la Turchia, invece, come ha ricordato lunedì l’ex ambasciatore indiano M K Bhadrakumar sulla testata on line Asia Times, la partnership con Teheran in questo settore contribuisce a soddisfare le ambizioni di trasformare il paese in un “hub” delle esportazioni di gas dall’Iran verso l’Europa una volta che le relazioni con l’Occidente saranno normalizzate.

Per la Turchia, invece, come ha ricordato lunedì l’ex ambasciatore indiano M K Bhadrakumar sulla testata on line Asia Times, la partnership con Teheran in questo settore contribuisce a soddisfare le ambizioni di trasformare il paese in un “hub” delle esportazioni di gas dall’Iran verso l’Europa una volta che le relazioni con l’Occidente saranno normalizzate.

In previsione proprio del propabile reintegro della Repubblica Islamica nei circuiti del capitalismo internazionale, il business turco e il governo Erdogan intendono costruirsi una posizione privilegiata, così da avvantaggiarsi nei confronti di paesi e compagnie concorrenti nel momento in cui dovesse scattare la competizione per un mercato con enormi potenzialità.

Gli interessi economici di entrambi i paesi sembrano dunque prevalere sulle differenti posizioni assunte dai due governi attorno a svariate questioni. In relazione alla Siria, in particolare, Turchia e Iran si ritrovano a sostenere le due parti in causa nel conflitto. Erdogan, pur avendo abbassato i toni negli ultimi mesi alla luce dell’evidente fallimento della propria politica siriana, rimane uno dei più convinti sostenitori dell’opposizione che si batte contro Bashar al-Assad. L’Iran, al contrario, è il principale alleato del regime alauita (sciita).

Le divergenze riguardano anche l’Iraq, il cui primo ministro sciita, Nouri al-Maliki, è sostenuto da Teheran ed ha accusato più volte la Turchia di essersi intromessa negli affari interni del proprio paese. Soprattutto, Baghdad vede con estremo sospetto l’appoggio di Ankara al governo semi-autonomo curdo in Iraq, con il quale Erdogan ha siglato un accordo di fornitura di petrolio contro il volere delle autorità centrali.

Allo stesso tempo, il governo islamista dell’AKP, come l’Iran, desidera però che l’Iraq mantenga l’integrità territoriale, anche perché l’eventuale indipendenza del Kurdistan iracheno potrebbe avere conseguenze destabilizzanti sulla stessa Turchia, vista la considerevole e inquieta minoranza curda che vive entro i propri confini. A spingere verso un riavvicinamento tra Iran e Turchia è, più in generale, anche il sostanziale naufragio delle ambizioni di leadership in Medio Oriente nutrite dal governo Erdogan, di fatto frantumatesi con il mancato rovesciamento di Assad a Damasco e con la fine dei Fratelli Musulmani in Egitto.

A spingere verso un riavvicinamento tra Iran e Turchia è, più in generale, anche il sostanziale naufragio delle ambizioni di leadership in Medio Oriente nutrite dal governo Erdogan, di fatto frantumatesi con il mancato rovesciamento di Assad a Damasco e con la fine dei Fratelli Musulmani in Egitto.

Gli iraniani, inoltre, nonostante le differenze apprezzano il riconoscimento da parte della Turchia del diritto allo sviluppo del proprio controverso programma nucleare a fini pacifici, sottolineato, tra l’altro, sia dalle recenti critiche del governo di Ankara verso le sanzioni americane sia dalla bozza di accordo proposta nel 2010 dal governo turco assieme a quello del Brasile per la risoluzione di uno stallo che prosegue tuttora con la comunità internazionale.

Non caso, forse, la visita di Rouhani in Turchia, che segna - secondo le parole dello stesso presidente iraniano - un “punto di svolta” nelle relazioni tra i due paesi e contribuisce al processo di normalizzazione delle relazioni internazionali della Repubblica Islamica, è coincisa con il nuovo round di negoziati sul nucleare andato in scena a Ginevra, definiti dalla delegazione di Teheran “positivi e costruttivi”, nonostante appaia sempre più probabile che per trovare un accordo definitivo saranno necessari altri sei mesi in aggiunta a quelli che scadono il 20 luglio prossimo.