- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Non sembra concludersi a Berlino il dibattito sulla questione dei profughi e delle occupazioni abusive, che da settimane occupa le prime pagine dei maggiori quotidiani locali. Occupazioni di chiese e ostelli, roghi e sgomberi, a tratti sembra di vivere in tempi diversi e continenti lontani dalla vecchia, tanto abbottonata Europa attuale.

Berlino è una delle città tedesche più richieste per quel che riguarda l’asilo politico e qui approda il 20 per cento dei rifugiati che arriva in Germania. Solo nell’ultima settimana sono arrivati più di 1.000 profughi, dicono le statistiche ufficiali, tant’è che il centro per l’elaborazione delle pratiche di richieste di asilo berlinese è stato chiuso perché non più in grado di prenderne in carico. Dall’inizio del 2014 Berlino ha accolto più di 6.000 rifugiati: per l’intero anno ne erano previsti massimo 10'000.

Va da sé che le strutture di ricevimento, predisposte dal comune di Berlino, non sono in grado di gestire l’elevato numero di profughi, i fondi non sono sufficienti a coprire le spese necessarie alla prima accoglienza e - tutto il mondo è paese - le tempistiche di elaborazione delle pratiche sono troppo lunghe rispetto alla capacità dei complessi temporanei.

Ed è proprio così, per protestare contro le lacune della burocrazia tedesca, che nel 2012 un centinaio di profughi hanno occupato Oranienplatz, il cuore palpitante di Kreuzberg, costruendovi tende e creando un vero e proprio accampamento. Provenienti da Africa occidentale, Afghanistan, Iran e Irak, gli aspiranti rifugiati hanno chiesto asilo politico allo stato tedesco e si sono trovati di fronte il muro della burocrazia.

Kreuzberg è il quartiere multiculturale da sempre più apprezzato dagli alternativi berlinesi di nascita e d’adozione: turisti, studenti e intellettuali, artisti e artistoidi di tutto il mondo trovano qui la propria quotidianità, gli affitti sono cari ma vi sono locali per tutti i gusti e c’è spazio per tutti. L’occupazione della piazza, così centrale per la vita culturale berlinese, ha quindi acceso i riflettori sulla questione dei profughi politici.

L’ufficio distrettuale di Kreuzberg, da parte sua, ha da subito assicurato solidarietà agli occupanti e ha messo loro a disposizione una scuola del quartiere, assicurando le condizioni necessarie alla sopravvivenza per qualche mese. Da allora i profughi sono tuttavia aumentati, le condizioni di vita peggiorate di conseguenza e i termini concessi legalmente scaduti: gli occupanti non se ne sono mai più andati e l’ufficio distrettuale, da parte sua, non ha chiesto lo sgombero dell’area e dell’edificio.

È il sindaco reggente Klaus Wowereit (SPD) a dover intervenire, e cioè all’inizio di quest’anno: Wowereit non vuole scontri con la polizia e intenta la via della trattativa. Si arriva a un patto solo nella primavera 2014: Berlino assicura a 467 profughi sostegno economico, consulenza legale e formazione di base (tra cui corsi di lingua tedesca), e promette loro una pronta elaborazione delle richieste di asilo.

Promessa che, per la maggior parte dei rifugiati, si trasforma in un sogno a cinque stelle: a 376 di questi si concede l’asilo politico, quindi un permesso di soggiorno che assicuri aiuti finanziari a tutto campo. Da Oranienplatz scompaiono le tende e, piano piano, i rifugiati non ancora processati si allontanano anche dalla scuola, ormai occupata a tutti gli effetti.

Qualche giorno fa i profughi sono tornati a essere protagonisti della scena mediatica berlinese a causa di un’ulteriore occupazione, e cioè dell’ostello che una comunità religiosa locale aveva offerto loro a prosecuzione del soggiorno clandestino, così come della chiesa evangelica St. Thomas, che domina Kreuzberg. Qualcuno è tornato ancora a Oranienplatz: si parla di 150 persone.

Altrettanto rumore hanno causato, in questi giorni, i campeggiatori abusivi della Cuvrystrasse, sempre a Berlino, sempre Kreuzberg, che per due anni hanno occupato un campo recintato di fronte al murales del graffitaro italiano blu, lungo la Sprea, ormai tappa obbligatoria di ogni guida berlinese di rispetto. Dopo un incendio scoppiato nel campo abusivo, gli occupanti sono stati sgomberati dalla polizia. Una via principale della movida berlinese, piena di locali e bar, è stata bloccata per una notte e un giorno fino al completo sgombero dell’area.

L’area è particolarmente interessante perché coinvolta in uno dei progetti più ampi per la ristrutturazione di Berlino, il controverso Mediaspree, che punta a rinnovare la capitale tedesca investendo in quei quartieri che ancora non richiedono uno stipendio astronomico per risiedervi, ma che contano tra le zone più attraenti dal punto di vista culturale, turistico e, ovviamente, economico.

È chiaro che Berlino non ha ancora raggiunto i livelli economici di città quali Londra, Parigi o Roma: in ragione della sua storia tanto frammentata del XX secolo, Berlino è rimasta la sorella più povera tra le capitali dell’Unione europea e di sicuro non si adatta a essere la città regina dell’economia Ue più forte.

L’accampamento abusivo è nato su di un campo recintato da un muro di legno, che fino a un paio di anni fa serviva da parco pubblico semilegale, in una sorta di tacito accordo, e rappresentava l’ultimo angolo libero del quartiere, l’ultimo spiraglio dell’anima punk berlinese degli anni ‘80: chiunque poteva accedervi e godersi qualche ora di tranquillità in riva alla Sprea. Le tende sono state montate poco alla volta, fino ad arrivare a un vero e proprio campeggio abusivo, avvicinabile solo tramite conoscenza degli inquilini, come per qualsiasi abitazione tradizionale. Ma non è questa l’idea che hanno i campeggiatori della Cuvrystr: come hanno spiegato ai giornalisti, essi occupano per dimostrare contro il sistema e contro la trasformazione della città. Rom, giovani alternativi, senzatetto, gruppi provenienti dall’Europa dell’est, un centinaio le persone che vivono senza acqua né elettricità per rivendicare l’unico spazio ancora libero di Kreuzberg e sottrarlo agli investitori.

Ma non è questa l’idea che hanno i campeggiatori della Cuvrystr: come hanno spiegato ai giornalisti, essi occupano per dimostrare contro il sistema e contro la trasformazione della città. Rom, giovani alternativi, senzatetto, gruppi provenienti dall’Europa dell’est, un centinaio le persone che vivono senza acqua né elettricità per rivendicare l’unico spazio ancora libero di Kreuzberg e sottrarlo agli investitori.

Peccato che però, oltre a impedire gli investimenti, impediscano anche l’accesso a tutti gli altri cittadini che prima fruivano davvero di uno spazio libero in tranquillità e che, nel nome dell’anarchia, se ne siano appropriati nel vero senso della parola. Ma questo è un altro discorso.

Profughi che occupano aree pubbliche per far valere i propri diritti e ottengono trattative, senzatetto che un campeggiano abusivamente e non vengono cacciati se non dopo mesi e mesi di occupazione, i titoli delle prime pagine dei quotidiani locali dedicate per settimane a queste due situazioni.

E tutto ciò a Berlino: evidentemente la città ancora concede la libertà di manifestare, di occupare e di esprimere il proprio disappunto, così come la giusta attenzione mediatica a fatti che tante altre città non hanno il coraggio di mettere in risalto. Come se nel sistema di Berlino, ancora giovane, ci fossero dei buchi e si fosse creata la conseguente possibilità di infilarsi per dire la propria opinione e, in qualche modo, farla valere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Di ritorno da Kampala leggo come la stagione dell’Ebola trova spazio sulle pagine dei giornali italiani. L’epidemia raggiunge numeri sorprendenti, ma, d’altro canto, la cronaca nazionale colleziona i tradizionali vuoti estivi e così l’Africa letta in Italia è solo quella del contagio mortale. Ma il Congo è grande quanto l’Europa e i casi di malattia scoperti sono lontanissimi da Arua, West Nile, nel Nord dell’Uganda dove sono tornata dopo 8 anni di nostalgia.

Le ultime notizie seguite passo passo sul Daily Monitor alla vigilia della partenza, il 1 agosto, titolano l’abrogazione della legge anti gay da parte della Corte Costituzionale Ugandese. L’approvazione di questa legge durissima, il cui iter avevo seguito sui titoli allarmanti dei giornali, prevedeva fino all’ergastolo per chi avesse relazioni omosessuali o transgender.

A voler leggere bene la norma si scopre che la severissima misura legislativa vuole colpire la dilagante prostituzione e una finta omosessualità dietro cui spesso si celano relazioni a pagamento, magari tra adolescenti e poverissimi che omosessuali non lo sono affatto, ma diventano comodi e facili oggetti sessuali per uomini ricchi e spesso stranieri.

In ogni caso le parole hanno un peso e la condanna al carcere per l’omosessualità costa all’Uganda un biasimo generale e sanzioni, specialmente dai paesi amici e finanziatori, USA in testa. Gli stessi, dicono alcuni colleghi della stampa locale, che finanziano pseudo associazioni LGBT, create ad arte con pagamento di finti affiliati per buttare giù la legge e la credibilità di un paese.

E’ evidente che esiste un piano reale del problema, di ben altra natura da quello pubblicizzato e reso mediatico. Me ne accorgo appena sbarcata ad Entebbe. Il viaggio dall’aeroporto al Nord del Paese, passando per la capitale Kampala, è una continua scoperta di chiese e luoghi di culto. Musulmani più sobri e separati, i cristiani invece un’armata Brancaleone. Chiesa anglicana e cattolica in testa e poi una costellazione di altre Chiese evangeliche, nate come funghi e di provenienza statunitense.

Le chiese superano le umilissime case della gente, reclutano fedeli utilizzando ad arte la comoda e ingenua credulità delle persone che fanno fatica a cogliere tutto ciò che distingue una Chiesa dall’altra. Santoni improvvisati, guaritori che oggi ci sono e domani, fatta cassa, spariscono lasciando le persone in totale confusione.

Ho chiaro che si tratta di una nuova forma di colonialismo, solo all’apparenza meno crudele dello sfruttamento delle multinazionali. L’ingaggio dei fedeli è una nuova modalità per pilotare la coscienza sociale e per lasciare intatte condizioni e ingiustizie che colpiscono la maggioranza della popolazione. Non hanno fatto eccezione, per amore di verità va detto, i missionari cattolici, specialmente quelli della prima ora.

Al fondo dell’esasperazione anti omosessualità, cavalcata ad arte dal governo, ci sono quindi proprio loro: le sette pentecostali che sul versante morale e moraleggiante possono vantare assurdità di ogni tipo. Non è un caso che il Presidente Museveni sia seguace della setta evangelica pentecostale “Centro dei miracoli”, fondata dal pastore Kayanja. E’ questo il substrato dove attinge una feroce ghettizzazione morale ai danni dei “diversi”. Capisco ancora meglio che dietro questa legge c’è una longa manus dietro le quinte che rende, tutto quel che sembra chiaro sui quotidiani italiani, molto poco credibile dentro i confini del paese. Il come è quasi grottesco.  Da un lato le Chiese cristiane dell’ultima ora hanno una regia statunitense di espansione nel paese, lo mostra la loro fioritura sul territorio, il reclutamento grossolano delle persone, la sparizione delle stesse con estrema disinvoltura, il monopolio e il controllo che esercitano su interi territori in una competizione con le altre istituzioni religiose che somiglia ad una concorrenza di mercato qualsiasi.

Da un lato le Chiese cristiane dell’ultima ora hanno una regia statunitense di espansione nel paese, lo mostra la loro fioritura sul territorio, il reclutamento grossolano delle persone, la sparizione delle stesse con estrema disinvoltura, il monopolio e il controllo che esercitano su interi territori in una competizione con le altre istituzioni religiose che somiglia ad una concorrenza di mercato qualsiasi.

Dall’altro gli stessi Stati Uniti, nel momento dell’ approvazione della legge, ne diventano detrattori in due modalità: una ufficiale con le banche e gli aiuti internazionali, minacciando di chiudere i rubinetti e una nell’ombra, stipendiando queste nuove ed improvvise organizzazioni associative di vittime e di “perseguitati”.

La legge cade e mentre sono lì, giornali e tv mi restituiscono l’idea che la questione dell’omosessualità, che pure non è risolta nelle Chiese in generale e in moltissimi paesi, non sia però cosi urgente e impellente come la stampa internazionale ha voluto far credere. Il paese non se ne cura per niente. Si parla di acqua, di elettricità per interi villaggi ancora sprovvisti, di strade in costruzione, di una guerra finita dopo 25 anni e delle macerie lasciate.

Un dato è certo. una legge come questa non ha aiutato la gente comune a capire e a comprendere. Avrà avuto l’impatto di un cattivo esempio, soprattutto in giovanissimi facilmente manipolabili, incoraggiando atteggiamenti discriminatori e omofobici, lasciando instabilità e disordine in più su una società già provata da una storia durissima. Ma soprattutto avrà autorizzato in una modalità astuta più che in passato, come per tanti altri paesi africani, un principio “eteronomico” indiscutibile nella gestione degli affari di casa.

Accade per il caffè, per il thè, per i prodotti locali, accade ora anche nelle preghiere e nella vita delle persone. E’ dall’esterno che si decide, si promuove con la mano destra e si decostruisce con la sinistra, indebolendo le istituzioni e trasformando un paese in un ostaggio. Non è più la volta dei fucili, ma ancora una volta sarà in nome di Dio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Secondo un interessante articolo pubblicato questa settimana dal Washington Post, i membri dell’ufficio stampa della Casa Bianca starebbero da qualche tempo filtrando in maniera più severa del solito le notizie prodotte quotidianamente dai corrispondenti dei media americani che seguono l’attività giornaliera del presidente Obama. Agli eventi pubblici o semi-pubblici a cui partecipa quest’ultimo assiste solitamente solo un gruppo ristretto di giornalisti (“press-pool”), scelti tra quelli che si occupano regolarmente dell’inquilino della Casa Bianca. Ciò accade per evitare che una folla di reporter si presenti puntualmente alle apparizioni del presidente, creando una serie di problemi logistici.

Il gruppo, i cui componenti sono scelti periodicamente e a rotazione, gode di un accesso relativamente privilegiato al presidente e i resoconti degli eventi che ne scaturiscono vengono poi diffusi al resto dello stampa americana che ne può usufruire a piacimento.

Prima di raggiungere tutti i giornalisti interessati, tuttavia, gli articoli realizzati dai membri di turno del “press-pool” vengono inviati all’ufficio stampa della Casa Bianca, da dove sono inoltrati - dopo attenta lettura - ai destinatari che fanno parte di un database di migliaia di indirizzi e-mail.

Se già questa pratica può essere considerata normale solo per gli standard dei media “mainstream”, essa solleva anche un ulteriore interrogativo, visto che la Casa Bianca in varie occasioni ha chiesto, e quasi sempre ottenuto, modifiche agli articoli ricevuti riguardanti il presidente, ovviamente per ottenere una copertura più favorevole.

Il pezzo del Washington Post si basa sulle testimonianze preoccupate di alcuni giornalisti che lavorano alla Casa Bianca, anche se viene sottolineato come le richieste di cambiare il contenuto di determinati passaggi degli articoli abbiano quasi sempre a che fare, almeno finora, con questioni apparentemente di secondaria importanza.

Un certo allarme tra la stampa, anche solo per il fatto che questi interventi abbiano luogo, è comunque già diffuso, come conferma la richiesta fatta all’amministrazione dall’Associazione dei Corrispondenti dalla Casa Bianca per rivedere l’approccio verso i resoconti dei giornalisti.

Gli episodi citati dal Post sono molteplici. Ad esempio, la corrispondente dalla Casa Bianca per l’agenzia di stampa McClatchy, Anita Kumar, lo scorso anno aveva realizzato un articolo sulla registrazione dell’apparizione di Obama nel programma televisivo della NBC, “The Tonight Show”. Come di consueto, la giornalista lo aveva recapitato all’ufficio stampa della Casa Bianca, da dove però le era stato comunicato che il pezzo doveva essere ridotto, poiché nella forma originale risultava troppo lungo e violava quindi gli accordi presi con la produzione del programma per limitare la diffusione del contenuto dell’intervista del presidente prima della messa in onda. Un altro caso è quello accaduto a Todd Gillman del Dallas Morning News, il quale aveva riportato in un suo articolo una scena accaduta a bordo dell’aereo presidenziale nel 2012. A un certo punto durante il volo, Obama aveva raggiunto la sezione del velivolo riservata alla stampa per consegnare un dolce con una candelina a un giornalista che sarebbe andato in pensione di lì a poco. Obama, nel pieno della campagna elettorale per la rielezione, aveva poi invitato il festeggiato a spegnere la candelina e a esprimere un desiderio, aggiungendo che esso avrebbe dovuto “preferibilmente avere a che fare con il numero 270”, in riferimento al numero minimo di collegi elettorali necessari per vincere le elezioni presidenziali americane.

Un altro caso è quello accaduto a Todd Gillman del Dallas Morning News, il quale aveva riportato in un suo articolo una scena accaduta a bordo dell’aereo presidenziale nel 2012. A un certo punto durante il volo, Obama aveva raggiunto la sezione del velivolo riservata alla stampa per consegnare un dolce con una candelina a un giornalista che sarebbe andato in pensione di lì a poco. Obama, nel pieno della campagna elettorale per la rielezione, aveva poi invitato il festeggiato a spegnere la candelina e a esprimere un desiderio, aggiungendo che esso avrebbe dovuto “preferibilmente avere a che fare con il numero 270”, in riferimento al numero minimo di collegi elettorali necessari per vincere le elezioni presidenziali americane.

Il particolare, ritenuto del tutto innocuo dal giornalista del quotidiano del Texas, secondo la Casa Bianca avrebbe dovuto essere rimosso. Gillman si era impuntato, rivolgendosi direttamente all’allora primo portavoce di Obama, Jay Carney, il quale aveva alla fine dato il via libera alla distribuzione del pezzo, avvenuta però solo quando la scadenza fissata dal resto dei giornalisti era passata da tempo.

Decisamente di maggior peso è stato invece l’intervento che ha riguardato David Nakamura del Washington Post nel 2011. Il vice di Carney, Josh Earnest, aveva in questo caso ripreso il giornalista per avere accostato la decisione di Obama di limitare l’accesso dei fotografi agli eventi a cui avrebbe partecipato durante il viaggio allora in corso in Asia a un discorso di appena due giorni prima nel quale aveva celebrato pubblicamente la libertà di stampa.

La doppia ironia dell’intervento censoreo del futuro primo portavoce di Obama aveva probabilmente scosso il reporter del Post, spingendolo a protestare in maniera accesa, sia pure senza successo.

I rapporti tra il centro del potere negli Stati Uniti e la stampa “mainstream” raccontati dal Washington Post invitano a considerazioni di un certo rilievo. Ancor prima della vera e propria censura operata dalla Casa Bianca, è estremamente significativo e tutt’altro che rassicurante che le notizie relative al presidente vengano inviate all’ufficio stampa di Obama e solo successivamente diffuse al resto dei giornalisti per la pubblicazione.

Questo sistema a dir poco discutibile risulta al contrario perfettamente plausibile per tutti i media ufficiali, in primo luogo perché questi ultimi operano in larga misura come organi di propaganda del governo americano, le cui posizioni vengono accettate e diffuse quasi sempre senza critiche sostanziali.

In un simile scenario appare tutto sommato poco sorprendente che la Casa Bianca filtri i pezzi ricevuti dai corrispondenti che coprono l’attvità del presidente e, quando lo ritenga necessario, chieda di rettificare determinati passaggi sgraditi.

Il fatto che le testimonianze riportate questa settimana dal Washington Post si riferiscano spesso a dettagli considerati trascurabili non cambia la sostanza della questione. Se l’ufficio stampa di Obama non ha bisogno di intervenire in maniera pesante sugli articoli dei reporter del “press-pool” è dovuto infatti all’autocensura di fatto praticata dalla stampa ufficiale americana, incapace di svolgere un ruolo autenticamente critico nei confronti del potere, proprio quando ce ne sarebbe più bisogno, perché espressione in larghissima parte degli stessi grandi interessi economico-finanziari che rappresentano il punto di riferimento unico della classe politica d’oltreoceano. Nella routine dell’attività giornalistica che ruota attorno al presidente degli Stati Uniti, i censori della Casa Bianca non hanno dunque da preoccuparsi troppo, anche se il loro occhio vigile non manca di posarsi su particolari che possono apparire di secondaria importanza.

Nella routine dell’attività giornalistica che ruota attorno al presidente degli Stati Uniti, i censori della Casa Bianca non hanno dunque da preoccuparsi troppo, anche se il loro occhio vigile non manca di posarsi su particolari che possono apparire di secondaria importanza.

In tal caso, il giornalista di turno viene richiamato all’ordine, sia per evitare che qualsiasi dettaglio anche lontanamente lesivo dell’immagine di un presidente già impopolare possa filtrare all’esterno, sia soprattutto per lanciare un messaggio benevolmente intimidatorio a coloro che potrebbero manifestare qualche inclinazione vagamente critica sulle questioni sostanziali del sistema di potere negli USA.

Il rapporto tra stampa e potere in questo paese era stato d’altra parte già messo clamorosamente in evidenza poche settimane fa, quando una rivelazione della testata on-line The Intercept, co-diretta da Glenn Greenwald, aveva descritto come svariati giornalisti americani si consultino in maniera regolare con la CIA prima di pubblicare i loro pezzi rigurdanti le questioni della sicurezza nazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

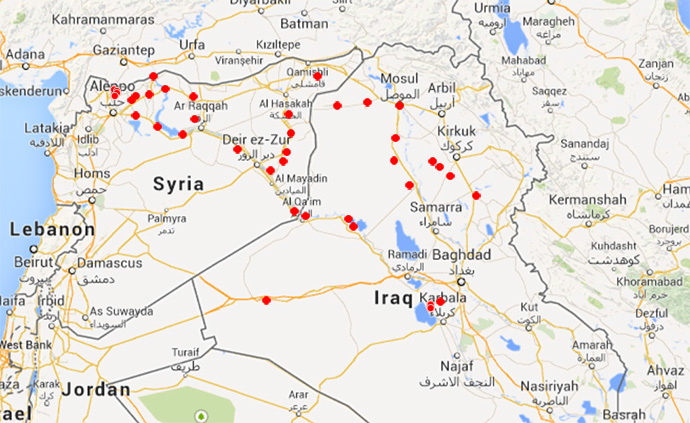

L’allargamento al territorio siriano della campagna militare americana contro lo Stato Islamico (IS) ha preso il via ufficialmente nelle primissime ore di martedì con giorni o forse settimane di anticipo rispetto a quanto ipotizzato dalla gran parte degli osservatori. Le prime incursioni delle forze aeree degli Stati Uniti e di una manciata di alleati arabi hanno già sciolto ogni dubbio sia sull’intensità degli attacchi sia sugli obiettivi, decisamente più ampi rispetto a quanto annunciato un paio di settimane fa dal presidente Obama.

Nel diffondere la notizia dell’apertura del fronte siriano, il comando militare statunitense ha fatto sapere che altri cinque paesi arabi, non esattamente campioni di democrazia, hanno “partecipato o appoggiato” le prime operazioni - Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi, Giordania e Qatar - alcuni dei quali responsabili di avere fornito denaro e armi agli stessi fondamentalisti dell’ISIS che ora sostengono di combattere.

Gli attacchi in Siria contro le postazioni dell’ISIS sono stati condotti con missili Cruise, lanciati da due navi da guerra americane nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, ma anche utilizzando droni e velivoli da combattimento. Gli obiettivi colpiti includerebbero strutture di comando e altre dedicate all’addestramento, depositi di armi, veicoli vari e, ovviamente, un certo numero di guerriglieri jihadisti.

Un primo bilancio delle vittime provocate dalle incursioni americane è stato fornito dall’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani con sede in Gran Bretagna e conferma il nuovo sicuro massacro che attende la popolazione siriana. I morti sarebbero stati già più di 50, tra cui una decina di civili inclusi alcuni bambini. Secondo la testimonianza di un residente della città di Raqqa, considerata la roccaforte dell’ISIS in Siria, sarebbe subito iniziato anche una sorta di esodo della popolazione civile verso la campagna per evitare i bombardamenti.

L’inizio delle operazioni americane è stato al centro di un’apparizione pubblica nel pomeriggio di martedì del presidente Obama, poco prima della sua partenza per New York, dove parteciperà all’annuale assemblea generale delle Nazioni Unite.

Obama ha giustificato l’aggressione contro la Siria con l’urgenza di prendere le misure “necessarie per combattere questo gruppo di terroristi”. Con sarcasmo apparentemente involontario, l’inquilino della Casa Bianca ha poi citato i cinque regimi arabi che stanno collaborando con gli USA, dichiarandosi “orgoglioso di essere a fianco di questi paesi per difendere la nostra sicurezza” e aggiungendo che “la forza di questa coalizione chiarisce a tutto il mondo che questa non è soltanto la guerra degli Stati Uniti”. Gli obiettivi delle bombe USA, in ogni caso, non sono stati soltanto quelli annunciati, cioè nei pressi di Raqqa e lungo in confine con l’Iraq, ma anche nella provincia settentrionale di Idlib contro un altro gruppo integralistia, il Fronte al-Nusra, ufficialmente affiliato ad al-Qaeda.

Gli obiettivi delle bombe USA, in ogni caso, non sono stati soltanto quelli annunciati, cioè nei pressi di Raqqa e lungo in confine con l’Iraq, ma anche nella provincia settentrionale di Idlib contro un altro gruppo integralistia, il Fronte al-Nusra, ufficialmente affiliato ad al-Qaeda.

Inoltre, gli americani hanno bombardato la città di Aleppo, prendendo di mira l’organizzazione terroristica denominata Khorasan, formata in seguito a defezioni dal Fronte al-Nusra. Questa organizzazione è stata opportunamente introdotta alla maggior parte dell’opinione pubblica internazionale solo pochi giorni fa, quando alcuni media americani ne hanno parlato definendola ancora più pericolosa dell’ISIS, poiché i suoi membri starebbero realmente progettando attentati “imminenti” contro obiettivi occidentali.

Già durante il primo giorno di operazioni, dunque, le forze americane sono andate ben al di là del mandato che Obama aveva autorizzato - almeno a livello ufficiale - in relazione alla Siria, visto che né il Fronte al-Nusra né Khorasan erano mai state citate pubblicamente come possibili obiettivi.

L’ampiezza del raggio d’azione degli Stati Uniti entro i confini siriani ha suscitato molte aspettative per le reazioni del regime di Damasco. Nonostante le smentite di Washington circa il possibile coordinamento con le forze di Assad per colpire l’ISIS, il ministero degli Esteri della Siria nella giornata di martedì ha affermato che gli USA avrebbero informato l’ambasciatore di Damasco alle Nazioni Unite dell’operazione militare poco prima che prendesse il via.

Successivamente, il Dipartimento di Stato americano ha confermato questa versione, rivelando che l’inviata all’ONU di Obama, il falco dell’interventismo “umanitario” Samantha Power, aveva discusso dell’attacco con la sua controparte siriana, aggiungendo però che gli USA “non hanno chiesto il permesso al regime”.

Nei giorni scorsi, il regime di Assad aveva avvertito, con più di una ragione, che un attacco unilaterale sul proprio territorio sarebbe stato considerato come un’aggressione alla sovranità del paese, pur senza minacciare ritorsioni.

I toni di martedì sono apparsi ancora più cauti, anche se il ministro degli Esteri, Walid al-Moallem, ha ricordato che “simili azioni [militari] possono essere condotte solo nel rispetto del diritto internazionale” e ciò comporta una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU o l’esplicito consenso della Siria. Non essendoci stato né l’una né l’altro, Moallem ha sottolineato come l’attacco americano contribuisca a “inasprire le tensioni e a destabilizzare ulteriormente la situazione”.

Ancora una volta, inoltre, i vertici del governo siriano hanno evitato di fare riferimento a improbabili reazioni, ribadendo anzi la disponibilità del regime a collaborare con “qualsiasi sforzo internazionale nella lotta al terrorismo”, compreso quello messo in atto dagli USA.

Al di là degli illusori appelli di Damasco agli Stati Uniti, vi sono ben pochi dubbi che l’iniziativa decisa dalla Casa Bianca rappresenti una nuova aggressione illegale di un paese sovrano, che in nessun modo rappresenta una minaccia per gli americani, giustificandola con la necessità di combattere i terroristi dell’ISIS, diretta emanazione, oltretutto, della politica americana in Siria.

Washington sta infatti operando ancora una volta per i propri interessi strategici - e quelli dei suoi alleati, a cominciare dalle dittature del Golfo Persico - senza alcuna autorizzazione del Palazzo di Vetro né, per quello che può valere, dello stesso Congresso degli Stati Uniti.

Tant’è vero che, secondo il presidente Obama, l’autorizzazione all’uso della forza votata dal Congresso a favore dell’allora presidente Bush nel 2001, poco dopo l’11 settembre, sarebbe sufficiente a ordinare una nuova guerra in Siria senza altri interventi del potere legislativo.

Questo ulteriore svuotamento dei poteri del Congresso non ha comunque allarmato in maniera particolare deputati e senatori a Washington, i quali hanno quasi unanimemente applaudito alle bombe sulla Siria dopo avere decretato la sospensione delle loro attività per due mesi, così da potere svolgere la campagna per le elezioni di “medio termine” senza il peso di un voto per autorizzare una nuova guerra. L’unica iniziativa approvata dal Congresso in merito al conflitto in Medio Oriente è stata qualche giorno fa il piano di addestramento e finanziamento della fantomatica opposizione “moderata” anti-Assad, che Obama e il Pentagono vorrebbero spacciare come la forza di terra che dovrebbe farsi carico di capitalizzare le incursioni aeree americane e sconfiggere l’ISIS in Siria.

L’unica iniziativa approvata dal Congresso in merito al conflitto in Medio Oriente è stata qualche giorno fa il piano di addestramento e finanziamento della fantomatica opposizione “moderata” anti-Assad, che Obama e il Pentagono vorrebbero spacciare come la forza di terra che dovrebbe farsi carico di capitalizzare le incursioni aeree americane e sconfiggere l’ISIS in Siria.

In realtà, come conferma anche l’appena nata “alleanza” con le monarchie del Golfo sul fronte siriano, la campagna bellica inaugurata martedì è un tentativo mascherato da parte degli Stati Uniti di innescare un conflitto con il regime di Assad, sfruttando qualsiasi episodio - reale o fabbricato - o creado un apposito pretesto per estendere le operazioni militari contro le forze regolari di Damasco.

La vigilia di guerra era stata infatti segnata, tra l’altro, dalle nuove accuse rivolte alla Siria da parte del segretario di Stato americano, John Kerry, di avere fatto uso di armi chimiche (gas cloro) contro i civili, come in precedenza senza alcuna prova concreta. Da Israele, il principale alleato degli USA in Medio Oriente, sempre martedì è giunta inoltre la notizia dell’abbattimento di un jet siriano che sarebbe entrato brevemente nello spazio aereo di Tel Aviv sopra le Alture del Golan.

Questo episodio e le accuse di Kerry dimostrano dunque ancora una volta quali e quante siano le opzioni a disposizione di Washington per imprimere una svolta alla campagna militare appena iniziata, così da puntare direttamente contro Damasco e il regime di Assad nel momento più opportuno, come sempre dietro le spalle degli americani e dell’opinione pubblica internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo mesi di scontri verbali, intese fallite e una guerra civile sfiorata, i due candidati alla presidenza dell’Afghanistan, sfidatisi in un controverso ballottaggio nel giugno scorso, sembrano avere messo da parte tutto il loro risentimento per siglare finalmente un accordo mediato dagli Stati Uniti che dovrebbe consentire al paese centro-asiatico occupato di inaugurare un nuovo presidente nei prossimi giorni.

L’ex ministro delle Finanze e già funzionario della Banca Mondiale, Ashraf Ghani, e l’ex ministro degli Esteri nonché leader dell’Alleanza del Nord, Abdullah Abdullah, hanno così firmato nel fine settimana un documento di quattro pagine alla presenza dell’ambasciatore americano, James Cunningham, e del rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan, l’ex ministro degli Esteri slovacco Jan Kubis, poco dopo una cerimonia ufficiale presieduta dal presidente uscente, Hamid Karzai.

L’accordo ha consentito alla Commissione Elettorale Indipendente di proclamare ufficialmente Ghani nuovo presidente a cinque mesi dal primo turno delle elezioni e più di tre mesi dopo il ballottaggio. Il candidato sconfitto o un’altra personalità di sua scelta dovrà invece essere nominato “capo del governo” dal nuovo presidente, con incarichi simili a quelli solitamente riservati a un primo ministro.

A testimonianza delle difficoltà incontrate nel raggiungere una soluzione condivisa della crisi, la carica stessa che dovrebbe andare ad Abdullah non è nemmeno prevista dal sistema politico afgano ma dovrà essere creata appositamente tramite una modifica alla Costituzione da approvare entro due anni.

Idealmente, Ghani e Abdullah dovrebbero poi dividere i ministeri e le altre cariche di governo tra i rispettivi sostenitori, anche se quest’ultimo punto, così come l’intera architettura dell’accordo, incontrerà probabilmente serie difficoltà già nell’immediato futuro.

Gli ostacoli sulla via della transizione dall’era Karzai sono stati anticipati nel corso della breve cerimonia di domenica a Kabul. In quindici minuti, i due candidati alla poltrona di presidente non hanno aperto bocca, sono stati protagonisti di un abbraccio estremamente freddo con un debole applauso di sottofondo e si sono sottratti alla conferenza stampa congiunta che era in programma.

I termini dell’accordo erano stati peraltro già sottoscritti nel mese di luglio in seguito all’intervento diretto del segretario di Stato USA, John Kerry, anche se da subito era stata la diffidenza a prevalere. L’ex senatore democratico era giunto a Kabul per fermare l’escalation dello scontro che minacciava di sfociare in un pericoloso confronto armato tra le due fazioni facenti capo ai principali candidati alla successione di Karzai.

Nel primo turno delle presidenziali del 5 aprile era stato Abdullah a prevalere con il 45% dei consensi e oltre 13 punti di vantaggio su Ghani, ma senza riuscire a evitare il ballottaggio con il suo più immediato rivale. Nel secondo turno, gli equilibri erano però totalmente cambiati e i risultati preliminari diffusi a luglio avevano indicato una netta vittoria di Ghani.

Abdullah e i suoi seguaci avevano subito denunciato la Commissione Elettorale, parlando di brogli diffusi a favore di Ghani in una sorta di ripetizione dell’elezione-farsa del 2009, quando Karzai venne rieletto dopo il ritiro tra le polemiche dello stesso ex ministro degli Esteri dal secondo turno di ballottaggio.

La minaccia di assistere a una crisi prolungata, che avrebbe potuto mettere ulteriormente a rischio la firma sull’accordo per il mantenimento di un sostanzioso contingente militare americano dopo il 31 dicembre 2014, aveva spinto l’amministrazione Obama a intervenire. Kerry, come anticipato, aveva così mediato un’intesa tra i due contendenti, lanciando inoltre un riconteggio delle schede elettorali sotto la supervisione dell’ONU. Questo processo di revisione aveva però faticato a decollare, soprattutto a causa delle proteste di Abdullah per la mancanza di regole chiare sul trattamento da riservare alle schede contestate.

Kerry, come anticipato, aveva così mediato un’intesa tra i due contendenti, lanciando inoltre un riconteggio delle schede elettorali sotto la supervisione dell’ONU. Questo processo di revisione aveva però faticato a decollare, soprattutto a causa delle proteste di Abdullah per la mancanza di regole chiare sul trattamento da riservare alle schede contestate.

Il team di Abdullah aveva allora ritirato i propri osservatori dal riconteggio in segno di protesta, minacciando di fatto l’intero processo. Per evitare il caos, verosimilmente dietro pressioni USA, anche Ghani aveva finito per ritirare i suoi uomini, lasciando le operazioni di riconteggio al solo personale ONU.

In definitiva, nessuna seria revisione è stata effettuata e la parte dell’accordo relativa alle schede si è risolta in una vera e propria farsa, tanto che domenica la Commissione Elettorale afgana non ha nemmeno reso noti i risultati ufficiali che avrebbero assegnato la vittoria ad Ashraf Ghani. Alcuni anonimi diplomatici occidentali hanno comunque rivelato ai media che quest’ultimo avrebbe vinto con il 56% dei voti, contro il 44% per Abdullah, e che il riconteggio non ha riscontrato irregolarità tali da cambiare l’esito del voto.

Se alla fine Ghani e Abdullah sembrano essere stati convinti dall’amministrazione Obama ad accordarsi sull’implementazione dell’intesa voluta da Washington dopo vari rinvii, che hanno costretto Karzai a rimanere in carica come presidente anche dopo la scadenza del suo mandato, una risoluzione pacifica della crisi appare tutt’altro che scontata.

Infatti, i due leader afgani nelle scorse settimane erano sembrati su posizioni diametralmente opposte riguardo la natura del governo di “unità nazionale” da far nascere. Ghani, ad esempio, riteneva che il presidente avrebbe dovuto mantenere tutti gli ampi poteri garantitigli dalla Costituzione e che l’incarico di “capo di governo” sarebbe stato poco più di un simbolico premio di consolazione per il suo rivale. Abdullah, al contrario, per accettare la sconfitta intendeva avere in cambio un ruolo di qualche peso nell’amministrazione del paese.

Mentre non è affatto chiaro se i due abbiano risolto le loro divergenze, ciò che risulta praticamente certo è che l’insediamento formale di Ashraf Ghani, previsto secondo alcuni per il 29 settembre, consentirà agli Stati Uniti di avere la tanto sospirata firma del nuovo presidente afgano sul trattato che formalizza la permanenza indefinita di soldati americani nel paese invaso nel 2001 dopo il ritiro delle truppe di combattimento NATO a fine anno.

Il trattato era stato negoziato un anno fa con Karzai, il quale si era però rifiutato più volte di ratificarlo, con ogni probabilità per non legare il suo nome a un documento che determinerà l’occupazione permanente del suo paese da parte americana.

Tutti i candidati alle elezioni presidenziali avevano in ogni caso promesso di sottoscrivere l’accordo con Washington una volta eletti, inclusi Ghani e Abdullah, entrambi in buoni rapporti con i loro padroni dall’altra parte dell’oceano. Lo stesso accordo, che dovrebbe mantenere indefinitamente un minimo di 10 mila uomini nel paese centro-asiatico stragicamente fondamentale per gli interessi statunitensi, potrebbe tuttavia rappresentare anche una fonte di divisioni tra Ghani e Abdullah, dal momento che entrambi cercheranno di ottenere il massimo per sé e la propria cerchia dai vantaggi che esso comporta.

Lo stesso accordo, che dovrebbe mantenere indefinitamente un minimo di 10 mila uomini nel paese centro-asiatico stragicamente fondamentale per gli interessi statunitensi, potrebbe tuttavia rappresentare anche una fonte di divisioni tra Ghani e Abdullah, dal momento che entrambi cercheranno di ottenere il massimo per sé e la propria cerchia dai vantaggi che esso comporta.

Oltre agli evidenti benefici economici in un’economia che conta quasi esclusivamente sul flusso di denaro associato all’occupazione militare, poi, la classe dirigente afgana è ben consapevole di sedere ai vertici di un sistema molto fragile, la cui sopravvivenza anche letterale dipende interamente dai militari occidentali.

I giornali USA in questi giorni hanno ricordato come i Talebani abbiano operato attacchi con un’efficacia quasi senza precedenti durante i mesi estivi, approfittando dello stallo politico a Kabul. Ciò è avvenuto nonostante i quasi 50 mila soldati di occupazione ancora presenti in Afghanistan, lasciando presagire perciò un fututo decisamente cupo per i leader politici filo-occidentali in caso di ritiro totale delle forze NATO.

Già le prossime settimane, dunque, potrebbero chiarire se a prevalere tra Ghani e Abdullah sarà l’armonia, dettata dal timore di perdere ricchezze e potere derivanti dall’occupazione del loro paese, o lo scontro, determinato dal desiderio di avvantaggiarsi sulla fazione rivale per mettere le mani sulla fetta più grande possibile della torta derivante dalla continua sottomissione dell’Afghanistan a una potenza straniera.