- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

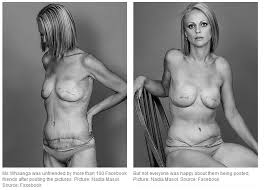

Beth Whaanga è una giovane madre di quattro figli, australiana e protagonista di una campagna di sensibilizzazione sul cancro. Ha posato coraggiosamente con i soli slip, per una gallery, realizzata dall’amica fotografa Nadia Masott, dal titolo “Sotto il vestito rosso”. Non si definisce sopravvissuta al cancro, ma dichiara di aver scelto la prevenzione per difendersi dalla malattia. Il caso di Beth ricorda infatti, per alcuni versi, quello della nota Angelina Jolie.

Beth Whaanga è una giovane madre di quattro figli, australiana e protagonista di una campagna di sensibilizzazione sul cancro. Ha posato coraggiosamente con i soli slip, per una gallery, realizzata dall’amica fotografa Nadia Masott, dal titolo “Sotto il vestito rosso”. Non si definisce sopravvissuta al cancro, ma dichiara di aver scelto la prevenzione per difendersi dalla malattia. Il caso di Beth ricorda infatti, per alcuni versi, quello della nota Angelina Jolie.

Con una diagnosi di cancro al seno, una predisposizione genetica accertata Beth ha scelto di mostrare le sue nudità e le cicatrici di una mastectomia bilaterale, di una ricostruzione plastica e di un’isterectomia o, per meglio dire, annessiectomia che avrebbe scelto per le ragioni di rischio genetico accertate.

Le sue immagini, esplicite nell’evidenziare i segni dell’impatto chirurgico, hanno colpito duramente il mondo del web. Beth ha perso, scatenando l’ira dei suoi contatti più vicini, ben cento amici sulla propria pagina Fb, ma le immagini sono state condivise ben 150 mila volte e ottenuto 450 mila contatti. Un successo di diffusione che hanno convinto la giovane mamma a non mollare.

La scelta di Beth richiama senza dubbio una serie di sentimenti e una psicologia decisiva nella battaglia contro il cancro, soprattutto quello al seno che ha portato spesso le donne nel passato, ma anche oggi, a vergognarsi della propria malattia e del proprio corpo trasformato dalle terapie e dalla chirurgia. Nel contesto della sensibilizzazione le foto di un corpo così provato possono avere effetti collaterali sulla sensibilità comune, tali da portare le persone a rifiutare ogni tipo di conoscenza e ogni forma di prevenzione. La chirurgia plastica oggi consente alle donne di ritrovare, dopo una fase ricostruttiva transitoria – variabile da persona a persona – o addirittura contestuale all’intervento di mastectomia, l’integrità e la pienezza delle proprie forme femminili. L’asportazione delle ovaie inoltre, in una certa fase della vita ancor di più se decisa in via preventiva, può avere effetti psicologici ridotti e avvenire con tecniche laparoscopiche e micro invasive. Questo forse andrebbe valorizzato e documentato più di quanto sia stato fatto finora. Il corpo di Beth sembra, da quel che le foto mostrano, un corpo non ancora “guarito” dalla chirurgia e non restituisce quindi un’immagine incoraggiante di “post malattia”. Forse è questo l’aspetto più scandaloso e insieme discutibile della campagna fotografica. Raccontare una storia di cancro, di vittoria, o una storia di chirurgia preventiva per rischio genetico significa voler lanciare un messaggio di coraggio e testimoniare una vittoria, nonostante il peso della battaglia. In queste foto è più visibile la battaglia che non la nuova Beth. Una scelta che non basta però a risolvere e giustificare le reazioni degli amici Facebook. Quelli che fino a ieri avranno postato sul suo profilo foto banali di gite al parco o di birre serali, frasi pseudo filosofiche o il menu dei propri gusti musicali o cinefili. Proprio questi sono quelli che hanno condannato Beth. Gli stessi che non si scandalizzano magari per chi mostra nel proprio profilo nudità esibite con velleità seduttive e provocanti.

Il corpo di Beth sembra, da quel che le foto mostrano, un corpo non ancora “guarito” dalla chirurgia e non restituisce quindi un’immagine incoraggiante di “post malattia”. Forse è questo l’aspetto più scandaloso e insieme discutibile della campagna fotografica. Raccontare una storia di cancro, di vittoria, o una storia di chirurgia preventiva per rischio genetico significa voler lanciare un messaggio di coraggio e testimoniare una vittoria, nonostante il peso della battaglia. In queste foto è più visibile la battaglia che non la nuova Beth. Una scelta che non basta però a risolvere e giustificare le reazioni degli amici Facebook. Quelli che fino a ieri avranno postato sul suo profilo foto banali di gite al parco o di birre serali, frasi pseudo filosofiche o il menu dei propri gusti musicali o cinefili. Proprio questi sono quelli che hanno condannato Beth. Gli stessi che non si scandalizzano magari per chi mostra nel proprio profilo nudità esibite con velleità seduttive e provocanti.

Questa è la nota amara sulla storia. Una donna che sceglie di presentarsi con le proprie ferite, pagando il pegno di perdere in sex appeal pur nella sua giovane età, nella sinuosità di un corpo snello e nella bellezza di un volto intatto. Una scelta che può non essere condivisibile nella sua efficacia, ma che racconta la verità di una vita. L’unica cosa che, evidentemente, non è titolata ad esistere troppo nella cerchia degli amici virtuali di Facebook. Quelli che magari condividono ogni giorno chiacchiere, commenti e opinioni su ogni amenità. Purché nulla sia troppo vero e reale come quella foto di battaglia e quell’amazzone di nome Beth. La loro amica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Se è vero, come diceva George Augustus Moore, che “un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo”, i senzatetto saranno sempre carenti. E sempre più numerosi. Sebbene i dati siano fermi al 2011 (in attesa di essere aggiornati dalla ricerca che l’Istat sta concludendo in stretta collaborazione con la Federazione italiana degli organismi per le Persone senza Fissa Dimora - Fio.PSD -), dalla rilevazione campionaria risulta che i senzatetto sono lo 0,2 per cento della popolazione totale dei centocinquantotto comuni coinvolti nell’indagine. Il fenomeno è in aumento.

L’incidenza è maggiore nei comuni del Nord Ovest, sono per lo più uomini, più giovani, tra i 18 e i 35 anni, nel caso degli stranieri, più adulti, tra i 45 e i 54 anni, nel caso degli italiani. Diventare senza fissa dimora non è una scelta: sebbene il fenomeno abbia una natura multidimensionale, la causa principale è la perdita del lavoro. A seguire, la separazione dal coniuge e la crescente carenza di strutture abitative popolari.

Emergenza, quest’ultima, verso la quale la Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia dell’UE per i senzatetto, votata il 16 gennaio scorso con 349 voti a favore, 45 contrari e 13 astenuti, esorta gli Stati membri a sviluppare alloggi sociali e a prezzi accessibili per le persone più vulnerabili e a ridurre il numero degli sfratti. Non solo: invita la Commissione a elaborare una strategia, appunto, che dovrebbe sostenere gli Stati nell’assumere tale responsabilità nel modo più efficace possibile; a istituire un gruppo di esperti per elaborare il piano, per arrivare al quale è necessario che si raccolgano dati esaustivi e comparabili sul fenomeno, senza condannare le persone considerato che la condizione di senza fissa dimora non costituisce un reato.

Un plauso a questo impianto normativo viene dalla Fio.PSD perché, si legge in una nota, “si tratta di un risultato davvero importante frutto del notevole lavoro svolto tra FEANTSA e l’onorevole Niccolò Rinaldi; riportare e ripensare, al centro del dibattito politico, le strategie inclusive per la comunità dei senza dimora è necessario, considerando l’allargamento di questa platea”.

E continua: “Oltre l’onorevole Rinaldi, che dimostra costante determinazione e competenza nell’affrontare i temi che riguardano il contrasto alla povertà, ringraziamo le onorevoli Patrizia Toia e Silvia Costa per i loro interventi. Concordiamo con Rinaldi che è opportuno reinvestire su una mappatura la più possibile condivisa da tutti gli Stati membri per la lettura del fenomeno, agevolare la disponibilità dei fondi europei dedicati, diffondere e condividere le buone pratiche e mantenere alta l’attenzione politica sull’armonizzazione delle azioni di welfare che si presentano ancora troppo diversificate negli Stati membri”.

E continua: “Oltre l’onorevole Rinaldi, che dimostra costante determinazione e competenza nell’affrontare i temi che riguardano il contrasto alla povertà, ringraziamo le onorevoli Patrizia Toia e Silvia Costa per i loro interventi. Concordiamo con Rinaldi che è opportuno reinvestire su una mappatura la più possibile condivisa da tutti gli Stati membri per la lettura del fenomeno, agevolare la disponibilità dei fondi europei dedicati, diffondere e condividere le buone pratiche e mantenere alta l’attenzione politica sull’armonizzazione delle azioni di welfare che si presentano ancora troppo diversificate negli Stati membri”.

Il presidente della Fio.PSD, Stefano Galliani, “auspica che l’impegno del Commissario Laszlo Andor e della Commissione europea sull’implementazione dell’’Housing First Italiano faccia da guida a tutti gli interventi, anche nel nostro Paese, a favore delle persone senza fissa dimora. In questi giorni la Fio.PSD ha creato la prima piattaforma di Housing First Italiano dove sono presenti tutte le esperienze pilota in Italia. Pertanto, tra qualche tempo, avremo a disposizione una piattaforma scientifica che ci aiuterà a modellare nuove politiche abitative”.

Nato nel 1992 a New York per opera dello psichiatra, Sam Tsemberis, l’Housing First è un modello di accoglienza per le persone senza fissa dimora combinato a un supporto che unisce dimensione psicologica e sociale e permette a una percentuale molto alta di persone di uscire dalla propria condizione di disagio, garantendo, a lungo termine, costi minori per le istituzioni. Ora anche in Italia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Cinque milioni. A tanto ammonta il numero degli immigrati in Italia. Che cresce grazie a loro: di pari passo, infatti, all’aumento degli stranieri che vivono nel Belpaese, ciò che permette al fenomeno di continuare e allo Stivale a crescere è l’incidenza delle nascite dei loro bambini. Nel 2012, infatti, secondo quanto riporta il XXIII Rapporto Immigrazione redatto da Caritas e Migrantes “Tra crisi e diritti umani”, i nati da genitori stranieri sono aumentati, raggiungendo quota ottantamila.

Nascono principalmente da madri romene, marocchine, albanesi e cinesi. Anche perché, nel corso dell’anno passato, la collettività più densa è proprio quella romena seguita da quella polacca. Mentre, fra quelle non comunitarie, primeggiano la popolazione albanese e quella marocchina. A seguire quella cinese, ucraina, filippina e moldava. Ad accoglierli soprattutto il Nord Italia, seguito dal Centro, dal Sud e dalle Isole.

Scelgono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Lazio. Ma è la provincia di Prato quella che detiene la percentuale più alta di incidenza sul totale della popolazione e quella di Roma quella che ne ospita di più. E però la sistemazione che trovano è un alloggio di fortuna, vedi caravan, container, baracche, garage, soffitte e cantine, che non può essere considerato un’abitazione.

Perché con la legge Bossi-Fini la perdita del lavoro e la conseguente condizione di irregolarità, li espone maggiormente al rischio di rimanere senza casa, soprattutto nelle regioni meridionali. E quando la casa, invece, ce l’hanno, le condizioni di vivibilità non sono fra le più decorose: sovraffollamento, perché permette di dividere le spese d’affitto e delle utenze, anche perché in un quarto dei casi risultano incapaci di pagare con puntualità, e scarsa qualità. Ma, in fondo, sono proprio le famiglie dei migranti quelle che hanno dovuto fronteggiare la crisi partendo da una evidente posizione di svantaggio. Rispetto alle famiglie italiane, infatti, l’incidenza della povertà è più che doppia, il reddito medio dei nuclei famigliari immigrati è solo del 56 per cento di quello degli italiani, più di un terzo delle famiglie è investito da fenomeni di deprivazione, rispetto al quale, si legge nel Rapporto, gli interventi di Caritas e Migrantes, sono stati tesi alla fornitura di viveri e alla messa a disposizione di vestiario.

Ma, in fondo, sono proprio le famiglie dei migranti quelle che hanno dovuto fronteggiare la crisi partendo da una evidente posizione di svantaggio. Rispetto alle famiglie italiane, infatti, l’incidenza della povertà è più che doppia, il reddito medio dei nuclei famigliari immigrati è solo del 56 per cento di quello degli italiani, più di un terzo delle famiglie è investito da fenomeni di deprivazione, rispetto al quale, si legge nel Rapporto, gli interventi di Caritas e Migrantes, sono stati tesi alla fornitura di viveri e alla messa a disposizione di vestiario.

Non basta: si nota una contrazione della domanda di lavoro riservata ai lavoratori stranieri, soprattutto fra i capifamiglia, nel settore dell’industria e delle costruzioni. Regge, fortunatamente, il settore dei servizi alla persona.

Ed è a causa della vulnerabilità e della precarietà delle loro condizioni di vita che commettono azioni criminose, spesso oggetto di strumentalizzazione della politica e dei media. I reati, commessi per lo più dagli stranieri occupati nella manovalanza e diretti a procurare un vantaggio economico immediato, interessano la droga, il patrimonio, quelli contro le persone e la pubblica amministrazione.

Ma loro sono anche vittime. Basti pensare al fenomeno della tratta. Oltre all’ambito della prostituzione, realtà ormai consolidata in Italia, la tratta ha assunto nuove forme, manifestandosi nell’ambito economico-produttivo, in particolare nell’agricoltura, nell’edilizia, nelle manifatture, nel lavoro di cura, nell’accattonaggio forzato e nelle attività illegali.

Sono costretti a condizioni di vita disumane con orari di lavoro molto lunghi, retribuzioni inferiori a quelle pattuite che avvengono irregolarmente, obnubilati con promesse che non verranno mai mantenute, tipo l’ottenimento del permesso di soggiorno, e sottoposti a rapporti violenti. E i diritti umani fondamentali? Altro che crisi economica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Duemilaottocentoventicinque bambini provenienti da cinquantasei Paesi adottati da duemiladuecentonovantuno famiglie residenti in Italia. I numeri, diffusi dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI), parlano, riferendosi al 2013, di un calo pari al 9,1 per cento dei minori adottati e al 7,2 per cento per quanto riguarda le coppie di genitori adottivi.

Un’inflessione dovuta al rallentamento delle attività constatato in Colombia, da cui arrivavano tanti bambini e dove, invece, due anni fa le autorità, causa uno scandalo interno, hanno deciso di rivedere tutte le procedure inerenti lo stato di abbandono. Riduzioni in vigore anche in Brasile e in Ucraina. Regge, nonostante tutto, il trend positivo registrato in Etiopia, Polonia e Vietnam. Con la Federazione russa in testa fra i Paesi di provenienza.

E a ospitare i minori abbandonati sono soprattutto le coppie lombarde, toscane, laziali, venete, campane, piemontesi, emiliano-romagnole e pugliesi. Con caratteristiche già segnalate negli anni precedenti: i coniugi hanno un titolo di studio medio-superiore, appartengono a categorie lavorative impiegatizie, delle libere professioni e degli insegnanti. Con rifermento ai minori arrivati in Italia nel 2013, si è riscontrata una lieve diminuzione dell’età: hanno in media cinque anni rispetto ai sei del 2012.

L’andamento negativo delle adozioni internazionali è stato confermato anche dal Tribunale dei minori italiani: sono passate dalle seimiladuecentosettantatre del 2006 alle tremilacentosei del 2012. Un dato in picchiata da attribuirsi anche a fattori di tipo economico. Si, perché nel 2005, per sostenere le famiglie che intraprendevano questo lungo percorso era stato istituito un Fondo di sostegno delle Adozioni internazionali.

Il Fondo era finalizzato al rimborso di una quota di spese sostenute per l’adozione di un minore straniero e nel 2006 le funzioni di questa misura venivano inserite nel Fondo per le politiche della famiglia, ma oggi si assiste ad una brusca inversione di tendenza. Sembrerebbe infatti che i fondi siano stati erogati per coprire il sostegno alle adozioni conclusesi nel 2010, mentre a quelle chiuse nel 2011 non sarebbe stato riconosciuto alcun rimborso e per quelle finite nel 2012 non sarebbe stato emesso, addirittura, alcun decreto. Così, per agevolare le famiglie coinvolte nelle adozioni internazionali, alcuni parlamentari di vari schieramenti, prima firmataria Lia Quartapelle Pocopio, hanno sottoscritto una mozione che impegni il Governo a reperire le risorse necessarie per i rimborsi rimasti in sospeso, a valutare l’ipotesi di istituire un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio per tutelare quelle coppie che, per il prolungarsi delle procedure devono sostenere costi aggravati, ad adottare iniziative volte a rafforzare le relazioni bilaterali in materia di adozioni internazionali per ridurre il più possibile eventi di blocco inatteso delle procedure e a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato dell’arte per avere un quadro aggiornato.

Così, per agevolare le famiglie coinvolte nelle adozioni internazionali, alcuni parlamentari di vari schieramenti, prima firmataria Lia Quartapelle Pocopio, hanno sottoscritto una mozione che impegni il Governo a reperire le risorse necessarie per i rimborsi rimasti in sospeso, a valutare l’ipotesi di istituire un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio per tutelare quelle coppie che, per il prolungarsi delle procedure devono sostenere costi aggravati, ad adottare iniziative volte a rafforzare le relazioni bilaterali in materia di adozioni internazionali per ridurre il più possibile eventi di blocco inatteso delle procedure e a presentare ogni sei mesi al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato dell’arte per avere un quadro aggiornato.

Ma la crisi delle adozioni internazionali, si legge in un’altra mozione, prima firmataria Paola Binetti, richiede una revisione della materia, proprio a partire dalla ratifica italiana alla Convenzione dell’Aja, per una maggiore e migliore cooperazione sia in materia di responsabilità genitoriale che di misure di protezione dei minori.

La mozione impegna poi il Governo ad avviare un percorso di snellimento della burocrazia, anche attraverso una revisione dell’attuale normativa, accelerando il processo annunciato dal ministro Cancellieri, ossia la costituzione di una commissione interministeriale ad hoc per elaborare proposte per “dare nuovo impulso” alle adozioni.

Laa valutare in concreto la possibile eliminazione delle idoneità del tribunale dei minori e la semplificazione dell’iter di selezione delle coppie; a esercitare un controllo sui costi complessivi sostenuti dalle famiglie che vogliono adottare un bambino e a valutare la proposta dell’Ai.Bi., associazione da anni impegnata sul fronte, di rendere l’adozione internazionale totalmente gratuita. Forse queste mozioni, almeno loro, verranno adottate.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Che cosa pensare? In un mondo mediatico in cui si continua a incoraggiare - a scapito di un giornalismo di informazione - un giornalismo speculativo e spettacolare che dequalifica la figura stessa del giornalista fino ad annullarla, c’è poco da pensare. Quel che incuriosisce è sapere se i giornalisti vogliono resistere all’attrattiva del gossip o se al contrario vogliono continuare ad apparire come le caricature di un settore che fa della propria crisi un titolo da prima pagina.

Ne è un esempio l’ultimo numero del The Sunday Times Magazine, che ha dedicato la copertina al Cavaliere «After the fall», «Dopo la caduta», con tanto di resoconto sulle vicende giudiziarie dell’ex premier, lo scandalo del Bunga Bunga e la sua decadenza da senatore. "Welcome, signore, to my palazzo", si legge nel sottotitolo, assieme ad alcune riconoscibilissime frasi dell'ex premier: "Fortunatamente, non ho mai dovuto pagare una donna per fare sesso". E ancora: "I've got the sun in my pocket", "Ho il sole in tasca...". Con tanto di servizio fotografico che mostra un Silvio Berlusconi sfiorito e polveroso.

Quanto basta perché la copertina e il resoconto facciano il giro del mondo o meglio dell’infosfera, il nuovo termine con il quale sulla falsariga della “biosfera” si indica con non poca supponenza, la globalità dello spazio dell’informazione.

Se così stanno le cose, non serve più che un professionista sia formato e aggiornato per poter intervenire con sicura competenza sui nodi più intricati del mondo contemporaneo. Infatti, la funzione del giornalista che prende posizione, argomenta e prova; la figura del giornalista competente che “verifica alla fonte” la si vuole condannata all’estinzione. Sicché posto che sia mai stata un categoria, la professione dei giornalisti alla quale eravamo abituati cessa di esserla ogni giorno di più.

A codicillo, ricordiamo qualche cifra per chi s’è assopito: i dieci anni di e-commerce, i dieci anni di notizie online, i cinque anni di smartphone e almeno i venti di ideologia costruita ad arte dagli intellettuali della rete, secondo i quali la partecipazione online della società civile deve limitarsi a funzioni che permettono di “esaltare” un contenuto con un plebiscito sistematico degli stati d’animo espresso da un “mi piace”. E così è cambiato un mondo e con esso anche il modo di fare informazione. Viviamo già in una nuova éra, da qualche lustro ormai. Qualcuno se ne è accorto?

Infatti, basta aprire un canale qualsiasi della televisione, anche quelle locali, per capire come la “libertà d’informazione e di critica” e “l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti” vengano violati di continuo. Le notizie proliferano, ma le garanzie di affidabilità sono quasi inesistenti, è sempre più difficile essere informati, è sempre più difficile capire ciò che sta accadendo perché le scarse notizie chiarificatrici quasi sempre vengono nascoste dietro un gigantesco gioco di contraddizioni.

La sensazione è di vivere in una democrazia sui generis che prospera su una mistura fatta di populismo, di tecnocrazia, di “mi piace” che stordisce lasciando spazio libero all’ambizione dei politici, dei personaggi della finanza, dei teorici, dei portaborse, di persone senza scrupoli che traggono vantaggio dalla assuefazione, dalla demoralizzazione della gente, la quale sempre meno trova conforto in un giornalismo critico e perciò informato.

Oramai è giornalista chi si qualifica tale e chi riceve dalla società il diritto di fregiarsi del titolo. Pertanto, la definizione di una identità professionale rischia di diventare solo soggettiva e quindi doppiamente relativa. Inoltre, siccome gli editori chiedono meno professionismo e più precariato, lo scenario che si va concretizzando, giorno dopo giorno, è quello di schiere di ragazzi e di ragazze impiegati “a ore” che tagliano e incollano, o vanno soavi in onda a leggere strisce di notizie riversate dalle agenzie di stampa dei regimi che si spartiscono il mondo.

e chi riceve dalla società il diritto di fregiarsi del titolo. Pertanto, la definizione di una identità professionale rischia di diventare solo soggettiva e quindi doppiamente relativa. Inoltre, siccome gli editori chiedono meno professionismo e più precariato, lo scenario che si va concretizzando, giorno dopo giorno, è quello di schiere di ragazzi e di ragazze impiegati “a ore” che tagliano e incollano, o vanno soavi in onda a leggere strisce di notizie riversate dalle agenzie di stampa dei regimi che si spartiscono il mondo.

Naturalmente con il supporto di squadre di editorialisti e di commentatori dai quali di volta in volta si può ottenere tutto e il contrario di tutto, considerato che sempre meno lettori e ascoltatori sono rimasti con la voglia di approfondire, e che c’è sempre più gente che s’appaga con i “mi piace” piuttosto che con la qualità dei contenuti.

Inoltre, in uno scenario di crisi economica profonda, la più grave - ricordiamolo fino alla nausea - dopo la depressione degli anni Trenta, accade che i movimenti sindacali e del lavoro non rappresentino più un’alternativa generale credibile a un capitalismo in crisi che genera la disoccupazione, la povertà, la sofferenza e la miseria di massa. Non a caso il filosofo tedesco Peter Sloterdijk, dovendo immaginare in onore di chi si costruiranno statue fra un secolo, indica Lee Kwan Yew, per oltre trent’anni Primo ministro di Singapore.

Perché, spiega Sloterdijk, «è stato Lee Kwan Yew a inventare il modello che si è rivelato di grande successo e che poeticamente potremmo chiamare capitalismo asiatico: un modello economico ancora più dinamico e produttivo del nostro, poiché può fare a meno della democrazia, anzi funziona meglio senza democrazia».

Diciamo che si è su questa strada anche in Europa. In Italia fin dai tempi del governo Monti, ma anche prima. Eppure uno dei compiti prioritari della professione giornalistica è appunto quello di offrire spunti quotidiani a difesa dei principi democratici della società civile.

Basterebbe semplicemente rammentare che contro la crisi e la regressione sociale ci sono moltissimi elementi per un modello alternativo di sviluppo. Per esempio: l’alternativa alla burocrazia e al controllo dall’alto è la democratizzazione e la partecipazione dal basso. Le alternative alle crescenti disuguaglianze e alla povertà sono la ridistribuzione, la tassazione progressiva e le tutele sociali universali e gratuite. E ancora, l’alternativa all’economia della speculazione distruttiva è la socializzazione delle banche e delle istituzioni creditizie, l’introduzione di controlli sui capitali e il divieto di operare in strumenti finanziari sospetti. La lista potrebbe essere molto più lunga. Pertanto una informazione che tace o peggio ancora che si sofferma su espedienti di richiamo di masse come «After the fall» di Berlusconi, sul gossip insomma, produce effetti devastanti poiché la società alla quale essa si rivolge si ritrova a non sapere più separare il “grano dal loglio”, dal momento che il dibattito pubblico non va oltre all’esercizio consultivo dei “mi piace” evitando ogni approfondimento, ogni chiarificazione e quindi, avallando il progressivo allontanamento del capitalismo dalla democrazia che il filosofo tedesco Peter Sloterdijk indica come la più grave minaccia per la società civile.

La lista potrebbe essere molto più lunga. Pertanto una informazione che tace o peggio ancora che si sofferma su espedienti di richiamo di masse come «After the fall» di Berlusconi, sul gossip insomma, produce effetti devastanti poiché la società alla quale essa si rivolge si ritrova a non sapere più separare il “grano dal loglio”, dal momento che il dibattito pubblico non va oltre all’esercizio consultivo dei “mi piace” evitando ogni approfondimento, ogni chiarificazione e quindi, avallando il progressivo allontanamento del capitalismo dalla democrazia che il filosofo tedesco Peter Sloterdijk indica come la più grave minaccia per la società civile.

In buona sostanza, siamo davanti a un’evoluzione che non è imputabile esclusivamente a internet. Infatti, la storia delle tecnologie è la storia della fluidificazione dell’informazione. Si legge sui libri che proprio i giornali in formato cartaceo, nati alla fine del XVII secolo, hanno avuto un ruolo decisivo in questo procedimento, perché essi facevano circolare l’informazione molto più rapidamente dei libri in uso fino ad allora. Dopotutto, gli esseri umani aspirano a essere parte integrante di questo flusso, e a vedere in questo panta rei (in greco antico “tutto scorre”) un’occasione di protagonismo.

Ben venga dunque una informazione che dia l’impressione di essere “aggiornata” di continuo con una velocità monitorata su ogni nuova generazione di smartphone, benché Roger Penrose - il matematico che ha scritto numerosi libri dedicati all’intelligenza artificiale - non sia d’accordo. Secondo lui il problema non si pone poiché il pensiero cosciente, proprio dell’uomo, è ben diverso dagli algoritmi complessi di cui sono capaci le macchine.

Pertanto, il credere che la “tecnologia” sia il punto centrale è una illusione. Beninteso, oggi la società può valersi di tecnologie che è possibile “usare”, ma esse - lo si tenga bene a mente - sono utilizzate anche per manipolare chi le usa. L’esempio dei “social network” ne è una dimostrazione. La stessa parola usata per descriverli è mistificatoria poiché essi non hanno “nulla di sociale”, sono anzi il contrario del sociale. Essi rappresentano la condanna all’isolamento individuale.

Il problema non è questo soltanto. In un mondo in cui - lo si è detto - si sa chi trarrà maggior vantaggio da un’atomizzazione del dibattito pubblico, la domanda fondamentale che bisogna fare è: la società civile può sopravvivere senza un giornalismo di qualità? Nel momento in cui un numero sempre più grande di persone si ritrova nell’ infosfera a “leggersi” lo smartphone, si deve avere la forza di dare una risposta molto semplice: no, non se ne può fare a meno. Avremmo tutti da guadagnarne.