- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre gli aerei da guerra e i droni americani continuano i bombardamenti contro le postazioni dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS) nel nord dell’Iraq, il presidente Obama alla vigilia della sua partenza per le vacanze estive ha tenuto a chiarire che il nuovo intervento degli Stati Uniti nel paese che fu di Saddam Hussein con ogni probabilità non si concluderà nel breve periodo.

Le incursioni USA si stanno concentrando nell’area del monte Sinjar, dove membri della minoranza religiosa Yazidis sono assediati dai militanti jihadisti sunniti. Secondo i resoconti dei media, i bombardamenti americani avrebbero permesso a un certo numero di Yazidi di fuggire verso la Siria e il territorio controllato dai curdi in Iraq. A quelli rimasti nei pressi del monte Sinjar i cargo americani stanno fornendo cibo e acqua dal cielo.

Di fronte alla situazione di crisi nel nord dell’Iraq, nel fine settimana Obama ha dunque avvertito che le forze armate del suo paese non saranno in grado di “risolvere il problema nell’arco di qualche settimana” e che l’operazione in corso “è un progetto a lungo termine”. Come tutti gli interventi militari americani all’estero di questi anni hanno dimostrato, quasi certamente anche quello in corso in Iraq non farà che peggiorare la situazione sul campo.

I sostenitori della Casa Bianca hanno subito espresso preoccupazione per il nuovo coinvolgimento in un conflitto da sempre impopolare e a cui lo stesso presidente si era mostrato contrario fin dal lancio della sua candidatura alla guida del paese.

Le complicazioni per i democratici sono amplificate dall’imminente tornata elettorale di “medio termine” e dalle pressioni repubblicane per un impegno ancora maggiore in Iraq, come ha confermato in questi giorni la consueta incursione sui media d’oltreoceano del falco John McCain, il quale ha criticato l’amministrazione Obama per avere optato per “un’operazione troppo limitata” contro i militanti dell’ISIS.

Secondo il Pentagono, in ogni caso, relativamente semplice sarebbe il raggiungimento dell’obiettivo di impedire ai jihadisti di marciare verso Erbil, la capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Più complicato sarà invece risolvere la crisi umanitaria degli Yazidis e neutralizzare la minaccia islamista su Baghdad.

Proprio le sconfitte patite dai peshmerga curdi nei giorni scorsi per mano dei militanti dell’ISIS avevano spinto Obama ad autorizzare - senza l’approvazione del Congresso - i bombardamenti nel nord dell’Iraq. Il Kurdistan iracheno rappresenta d’altra parte un partner strategico per Washington nel quadro del mantenimento di una qualche influenza statunitense in questo paese mediorientale.

Più cauti sono apparsi al contrario gli americani nell’assistere il governo centrale di Baghdad, vista la diffidenza nutrita nei confronti del primo ministro sciita, Nouri Kamal al-Maliki, considerato troppo vicino all’Iran. Ad esempio, l’amministrazione Obama ha respinto l’ipotesi di fornire armamenti direttamente al governo di Baghdad, assumendosi la responsabilità diretta dei bombardamenti contro l’ISIS e suscitando le critiche delle élite sciite indigene. Gli Stati Uniti intendono d’altra parte fare pressioni su Maliki per convincerlo a rinunciare alla sua candidatura per un terzo mandato alla guida del governo dopo le elezioni parlamentari dell’aprile scorso. Ciononostante, lo stallo politico a Baghdad è sembrato continuare nel fine settimana, con il rinvio a lunedì di una sessione dell’assemblea legislativa che dovrebbe portare alla nomina di un nuovo primo ministro dopo che il blocco parlamentare che appoggia Maliki ha annunciato di volere candidare nuovamente l’attuale premier.

Gli Stati Uniti intendono d’altra parte fare pressioni su Maliki per convincerlo a rinunciare alla sua candidatura per un terzo mandato alla guida del governo dopo le elezioni parlamentari dell’aprile scorso. Ciononostante, lo stallo politico a Baghdad è sembrato continuare nel fine settimana, con il rinvio a lunedì di una sessione dell’assemblea legislativa che dovrebbe portare alla nomina di un nuovo primo ministro dopo che il blocco parlamentare che appoggia Maliki ha annunciato di volere candidare nuovamente l’attuale premier.

Gli americani, inoltre, continuano a ritenere Maliki responsabile della crisi in cui è precipitato l’Iraq, principalmente a causa della marginalizzazione della minoranza sunnita nel paese, tra la quale in molti avevano almeno inizialmente appoggiato l’offensiva dei ribelli dell’ISIS.

Nelle parole dei leader americani e della stampa non viene invece mai sollevata la questione delle enormi responsabilità degli Stati Uniti nella situazione che sta attraversando l’Iraq.

Come ha confermato in un’intervista concessa questa settimana all’editorialista del New York Times, nonché sostenitore dell’invasione illegale del 2003, Thomas Friedman, lo stesso presidente Obama continua a dipingere una realtà immaginaria nella quale gli USA intervengono disinteressatamente in Iraq per difendere la popolazione inerme e aiutare un governo incapace di mettere a frutto il “sacrificio” dei soldati americani nell’ultimo decennio.

Le radici della catastrofe irachena, al contrario, affondano nelle decisioni dei governi statunitensi a partire dalla prima guerra del Golfo nel 1991, seguita da pesantissime sanzioni, bombardamenti e dall’invasione voluta dall’amministrazione Bush sulla base di menzogne come l’esistenza di fantomatiche “armi di distruzione di massa” e l’inesistente collaborazione del regime di Saddam con al-Qaeda.

Dopo l’invasione, erano stati gli stessi americani ad avere fomentato le divisioni settarie in Iraq, così da affievolire la resistenza all’occupazione.

Ancor più, l’attuale amministrazione democratica ha apertamente coltivato forze integraliste sunnite come ISIS per destabilizzare governi sgraditi nel mondo arabo. Ciò è accaduto in Libia, dove l’intervento della NATO in appoggio a formazioni “ribelli” che hanno gettato ora il paese nordafricano nel caos aveva provocato oltre 50 mila morti e l’assassinio brutale di Gheddafi.

Soprattutto, la consolidata strategia USA di puntare su gruppi fondamentalisti, che teoricamente dovrebbero essere i nemici giurati della “civiltà occidentale”, è apparsa evidente in Siria, la cui crisi ha portato direttamente a quella irachena.

Proprio in Siria, le forze di ISIS si battono da tempo contro il regime di Bashar al-Assad in una guerra che ha fatto più di 100 mila morti e milioni di profughi. Qui, tuttavia, gli USA non solo non hanno mai condannato le forze integraliste anti-governative come stanno facendo in Iraq, ma hanno anzi di fatto appoggiato i ribelli. Nella retorica ufficiale, gli Stati Uniti e i loro alleati affermano di sostenere soltanto i ribelli “moderati” o “secolari”, ma in realtà paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Turchia hanno finanziato e armato le forze jihadiste, le uniche in grado di costituire una seria minaccia per il regime di Assad.

Nella retorica ufficiale, gli Stati Uniti e i loro alleati affermano di sostenere soltanto i ribelli “moderati” o “secolari”, ma in realtà paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e Turchia hanno finanziato e armato le forze jihadiste, le uniche in grado di costituire una seria minaccia per il regime di Assad.

Le contraddizioni della politica estera del governo americano risultano addirittura moltiplicate proprio in Iraq, dal momento che i militanti dell’ISIS, oltre ad essere una creatura stessa delle manovre degli USA e dei loro alleati arabi, vengono combattuti con bombardamenti aerei pur rappresentando da un lato la giustificazione per il nuovo intervento di Washington nelle vicende di un Iraq sempre più orbitante verso Teheran e dall’altro lo strumento per rafforzare i tentativi di mettere da parte il premier “ultrasettario” Maliki e installare un governo meglio disposto verso l’Occidente.

In questo quadro, appare superfluo ricordarlo, ad uscire sconfitta è ancora una volta la popolazione civile già provata da due decenni di guerre e sanzioni. Una popolazione civile quella irachena che condivide dunque la sorte di quella in Ucraina orientale e a Gaza, i cui responsabili - il regime golpista neo-fascista di Kiev e il governo di estrema destra israeliano - hanno però mano libera per i loro crimini grazie al “senso di giustizia” altamente selettivo degli Stati Uniti d’America.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Estela Carlotto è una donna meravigliosa. Una persona affabile, dotata di un sorriso dolcissimo ed una grazia naturale che rappresentano la veste estetica di un carattere tenace, indomabile. Ha una forza interiore ed uno spessore umano che raramente s’incontra. Ha trascorso la seconda parte della sua vita impegnata nell’Associazione che presiede, quella delle Abuelas de Plaza de Mayo (le Nonne di Plaza de Mayo ndr), fondata da dodici madri e nonne che, insieme all’altra associazione de Las Madres de Plaza de Mayo, si è battuta e si batte per il ritrovamento in vita dei figli e dei nipoti.

Da 36 anni Estela combatte la sua battaglia per ritrovare i figli rubati ai loro genitori dai militari argentini e fino ad oggi sono ben 114 i figli dei desaparecidos che l’associazione è riuscita a rintracciare ed a restituire alle loro famiglie naturali e legittime.

Per Estela l’altro ieri è stata però una giornata speciale, dal momento che ha ritrovato suo nipote Guido, da lei mai conosciuto, figlio di Laura, la sua figlia arrestata, torturata e quindi fatta scomparire nel 1977. Grazie all’esame del DNA, che suo nipote (cui avevano messo il nome di Ignacio Hurban) ha chiesto volontariamente di eseguire, si è potuto determinare il grado stretto di parentela con la Presidente de las Abuelas. Estela ha dichiarato che non verranno a breve diffuse sue foto per ragioni di riservatezza, aggiungendo che, appena avuta la notizia, ha telefonato alla Presidente Cristina Kirschner e che entrambe sono scoppiate a piangere per l'emozione.

Stando ad un dispaccio dell’agenzia di stampa ufficiale Telam, Guido oggi ha 36 anni, è sposato e vive a Olavarria, nella provincia di Buenos Aires, dove lavora come musicista. E’ nato il 26 Giugno del 1978, nel pieno della dittatura militare argentina, nel centro clandestino di detenzione “la Cancha” (il campo), uno dei tanti dove i prigionieri politici venivano indirizzati e dove, dopo essere stati torturati, venivano eliminati nei modi che di volta in volta i funzionari del terrore sceglievano.  I militari argentini che, alle dipendenze di Washington, inondarono di sangue e terrore il paese sudamericano dal 1976 al 1983, si distinsero infatti per ferocia tra le varie dittature militari che oppressero l’intero subcontinente. In particolare, due furono le modalità che i funzionari del terrore scelsero per distinguersi: i voli della morte e il sequestro dei figli dei prigionieri.

I militari argentini che, alle dipendenze di Washington, inondarono di sangue e terrore il paese sudamericano dal 1976 al 1983, si distinsero infatti per ferocia tra le varie dittature militari che oppressero l’intero subcontinente. In particolare, due furono le modalità che i funzionari del terrore scelsero per distinguersi: i voli della morte e il sequestro dei figli dei prigionieri.

Benedetti dalla Curia locale, che attraverso il Cardinale Pio Laghi s’inginocchiava davanti ai militari torturatori, nel nome della "lotta al comunismo", gli aerei dell’aereonautica militare gettavano ancora vivi nel Rio de la Plata coloro che non venivano scaraventati nelle fosse comuni.

Era il tentativo di cancellare ogni possibile riesumazione e, con essa, la ricerca della verità futura, allo scopo di cancellare le tracce della loro malefica esistenza. Precauzioni inutili: anche grazie al lavoro di madri e nonne degli scomparsi, i generali argentini hanno avuto la loro Norimberga.

La ESMA, la scuola della marina militare era uno dei centri di torture e uccisioni più tristemente noti: dei 500 prigionieri che vi entrarono, il 90% venne ucciso o fatto scomparire nel nulla. Il generale della marina Alfredo Astiz, soprannominato “L’angelo della morte”, era il principale funzionario preposto allo smaltimento aereo dell’ingombro umano.

Infiltrò tre dei suoi sicari nel movimento delle madri e fece uccidere Azucena Villaflor, Esther Ballestrino e Maria Ponce, tre delle fondatrici dell'associazione. Trentamila morti in sette anni: la dottrina di sicurezza nazionale della ditttura argentina era grosso modo simile alla “soluzione finale” di hitleriana memoria.

L’altra pratica, forse appresa alla Escuela de las Americas, cioè la scuola di formazione militare statunitense a Panama, dove vennero addestrati tutti gli ufficiali e i torturatori agli ordini delle dittature latinoamericane negli anni ‘70 e ‘80, era quella di sequestrare i figli alle prigioniere che avevano appena partorito. Alle loro prigioniere rubavano prima la vita e poi i figli. Dopo averle uccise, infatti, offrivano le loro creature alle famiglie della borghesia argentina fedeli alla dittatura che, impossibilitate ad avere figli, “adottavano” i piccoli rubati alle loro madri. Il ritorno della democrazia in Argentina e le leggi che il governo di Nestor Kirschner approvò per arrestare e condannare all’ergastolo i vertici militari golpisti e i responsabili di torture e repressione, sono state decisive per abolire il clima d’impunità. Ma sono state le nonne e le madri dei desaparecidos a fornire la tenacia necessaria nella richiesta di verità, per ottenere almeno solo in parte la purificazione dell’Argentina.

Il ritorno della democrazia in Argentina e le leggi che il governo di Nestor Kirschner approvò per arrestare e condannare all’ergastolo i vertici militari golpisti e i responsabili di torture e repressione, sono state decisive per abolire il clima d’impunità. Ma sono state le nonne e le madri dei desaparecidos a fornire la tenacia necessaria nella richiesta di verità, per ottenere almeno solo in parte la purificazione dell’Argentina.

Dall’Argentina dove gli avvoltoi della finanza, parenti stretti di quelli del passato terrore, volano radenti al suolo per cercare di strappare il futuro al paese, arrivano però anche buone notizie. Da tempo, infatti, numerose voci si sono levate in favore di una candidatura al Premio Nobel per la pace per Estela Carlotto, argomentando che l’incessante, encomiabile attività, meriti un riconoscimento dall’alto valore simbolico.

L’augurio è che succeda presto, che il riconoscimento le venga assegnato anche come monito a chi dei diritti umani fa strage e a chi, nell’ombra, sostiene e aiuta i funzionari del terrore. Nell’attesa del premio intitolato ad Alfred Nobel, ieri Estela ha ritirato quello più importante, dedicato alla memoria di sua figlia Laura. Si chiama Guido.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Sull’esempio dei numerosi summit organizzati dal governo cinese nell’ultimo decennio, questa settimana anche l’amministrazione Obama ha ospitato a Washington un vertice con i leader africani per cercare di ravvivare i rapporti commerciali con un continente sempre più nell’orbita economica di Pechino. Al centro dell’incontro con circa 50 capi di stato e di governo africani c’è stato in particolare il tentativo da parte della Casa Bianca di dare un qualche impulso al rinnovo di una legge sul commercio con l’Africa in scadenza nel settembre del prossimo anno.

L’African Growth and Opportunity Act (AGOA) era stato approvato dal Congresso americano nel maggio del 2000 e prevede l’abbattimento delle tariffe doganali USA su una serie di prodotti di alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana. In questi anni, l’AGOA ha sostenuto in particolare le esportazioni petrolifere dei paesi dell’Africa occidentale, mentre gli altri settori dell’economia del continente hanno avuto modesti benefici, come conferma un volume di scambi con gli Stati Uniti, per i prodotti diversi dal petrolio, pari ad appena 5 miliardi di dollari nel 2013 contro 1,4 miliardi nel 2001.

Secondo gli esperti, per ottenere un impatto significativo sarebbero necessarie regole meno restrittive sulle esportazioni verso l’America di prodotti come zucchero, tabacco e cotone, anche se i produttori statunitensi continuano ad opporsi. Gli USA, poi, utilizzano iniziative come l’AGOA come strumento per stabilire rapporti strategici con i paesi africani interessati, escludendo dai benefici economici che ne deriverebbero quelli meno disponibili, con la giustificazione del mancato rispetto dei diritti umani.

Gli sforzi americani in relazione al continente africano hanno prodotto finora scarsi risultati sul fronte economico, come confermano i numeri. Da alcuni anni, infatti, gli scambi commerciali tra la Cina e l’Africa hanno superato quelli degli Stati Uniti e hanno raggiunto l’anno scorso la cifra di 170 miliardi di dollari, cioè più del doppio di quelli tra USA e paesi africani.

Nei primi mesi del 2014, inoltre, questi ultimi hanno fatto registrare un calo di quasi il 30% rispetto allo scorso anno, così come il volume totale degli scambi è sceso dai 100 miliardi di dollari nel 2011 ai 60 miliardi del 2013.

Al contrario, la tendenza degli scambi tra Cina e Africa è in continuo rialzo, anche se il primo partner commerciale dei paesi africani rimane per il momento l’Unione Europea, con circa 200 miliardi di dollari di scambi nel solo 2013.

I traffici del continente con la Cina riguardano comunque principalmente le materie prime africane ma Pechino ha da qualche tempo aumentato il proprio impegno finanziario anche in altri settori.

L’importanza dell’Africa per la Cina era stata ribadita dal viaggio intrapreso all’inizio del 2013 poco dopo il suo insediamento dal presidente Xi Jinping, il quale in varie tappe nel continente aveva confermato la promessa fatta dal suo paese l’anno precedente di sborsare ben 20 miliardi di dollari per finanziare la creazione di infrastrutture, lo sviluppo dell’agricoltura e del business. Da parte sua, gli Stati Uniti non sono in nessun modo in grado nemmeno di avvicinare un simile impegno finanziario, limitandosi più che altro a favorire l’incontro dei leader di governo africani con i vertici delle principali multinazionali americane interessate a investire nel continente.

Da parte sua, gli Stati Uniti non sono in nessun modo in grado nemmeno di avvicinare un simile impegno finanziario, limitandosi più che altro a favorire l’incontro dei leader di governo africani con i vertici delle principali multinazionali americane interessate a investire nel continente.

Prima del summit di Washington, l’amministrazione Obama aveva annunciato una serie di accordi per il valore di un miliardo di dollari. Durante l’incontro di questa settimana il presidente democratico non ha però tenuto alcun faccia a faccia con i leader africani sbarcati negli USA per cercare di promuovere il business a stelle e strisce nei singoli paesi, causando oltretutto più di un malumore tra i suoi ospiti.

Tra gli invitati a Washington, la Casa Bianca ha escluso poi i rappresentanti di Eritrea, Sudan e Zimbabwe, visti i pessimi rapporti con gli Stati Uniti. L’amministrazione Obama sostiene che le ragioni delle divergenze sarebbero legate al mancato rispetto dei diritti umani e dei principi democratici da parte di questi paesi.

In realtà, le ragioni sono legate al mancato allineamento di questi paesi agli interessi strategici americani, visto che al vertice hanno partecipato alcuni leader tra i più repressivi del continente, come il presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang, al potere da 35 anni, o quello dell’Uganda, Yoweri Museveni. L’intera questione dei diritti umani in Africa è stata d’altra parte messa da parte nel corso del summit, visto l’imbarazzo che avrebbe potuto creare a molti invitati, nonché allo stesso governo americano.

Vista l’impossibilità di tenere il passo della Cina sul fronte dei rapporti commerciali, lo strumento degli Stati Uniti per mantenere una qualche influenza nel continente africano continua ad essere quello militare, con tutte le conseguenze destabilizzanti che ne derivano. A questo scopo e per contrastare la penetrazione cinese, il governo USA aveva inaugurato sei anni fa un apposito Comando Africano (AFRICOM). Nonostante il quartier generale del comando rimanga a Stoccarda, in Germania, oggi gli Stati Uniti possono contare su almeno 5 mila soldati sparsi in una quarantina di paesi del continente, sia su base definitiva che temporanea.

A questo scopo e per contrastare la penetrazione cinese, il governo USA aveva inaugurato sei anni fa un apposito Comando Africano (AFRICOM). Nonostante il quartier generale del comando rimanga a Stoccarda, in Germania, oggi gli Stati Uniti possono contare su almeno 5 mila soldati sparsi in una quarantina di paesi del continente, sia su base definitiva che temporanea.

Con il pretesto della lotta al terrorismo, ma anche della necessità di addestrare le forze armate indigene o delle esercitazioni militari, le truppe USA sono ormai una presenza significativa in Africa, dove però gli interventi di questi ultimi anni hanno provocato ulteriori tensioni, caos e violenze (Libia, Mali, Somalia).

Anche su questo fronte, in ogni caso, la Cina sembra incrementare la propria presenza in Africa, mostrando di volere almeno parzialmente abbandonare la propria tradizionale politica di non ingerenza nelle questioni militari degli altri paesi.

Infatti, Pechino partecipa con qualche centinaia di uomini al contingente ONU in Mali e fornisce una qualche assistenza militare alle forze di “peacekeeping” dell’Unione Africana dispiegate in varie parti del continente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

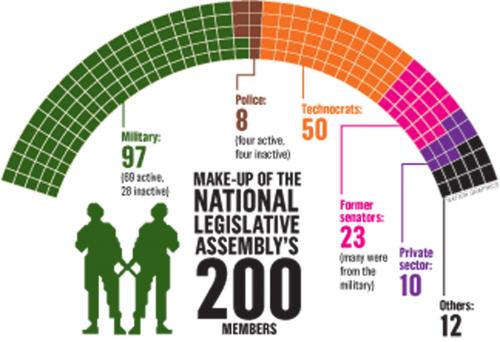

Il consolidamento del potere da parte delle élites thailandesi dietro al colpo di stato del maggio scorso ha fatto segnare una tappa importante qualche giorno fa, quando la giunta militare ha nominato i membri della nuova Assemblea Legislativa. Confermato dall’anziano monarca, Bhumibol Adulyadej, il Parlamento non eletto è composto da 200 deputati, di cui più della metà ufficiali militari e di polizia tuttora in servizio o in pensione.

Tra gli altri componenti dell’assemblea scelti dal regime militare guidato dal generale Prayuth Chan-ocha figurano alti dirigenti del business thailandese, accademici e alcuni ex membri del precedente Senato - anch’esso in parte non elettivo - tutti rigorosamente oppositori del deposto governo del partito Pheu Thai dell’ex premier Yingluck Shinawatra.

La presenza di nuovi legislatori come, ad esempio, i numeri uno di Toshiba Thailandia, di Colgate-Palmolive Thailandia e del gigante delle assicurazioni Liberty Insurance conferma l’appoggio del business indigeno al golpe e l’allineamento dei loro interessi alle iniziative della dittatura di Prayuth.

La nuova assemblea sostituisce le due camere del Parlamento thailandese - Camera dei Rappresentanti e, appunto, Senato - e avrà il compito di approvare leggi, un nuovo primo ministro e un gabinetto, il tutto dietro indicazioni del cosiddetto Consiglio Nazionale per la Pace e l’Ordine che manterrà il completo controllo sull’evoluzione politica nel paese.

La nuova assemblea si riunirà per la prima volta giovedì e già il giorno successivo dovrebbe eleggere il primo ministro, che secondo i media thailandesi sarà lo stesso generale Prayuth. In seguito, l’assemblea legislativa sceglierà il proprio presidente e il suo vice.

La nomina dell’assemblea è il risultato dell’adozione sempre da parte dei militari di una Costituzione provvisoria, annunciata il 22 luglio scorso. La nuova carta stabilisce inoltre la formazione di un “Consiglio per le riforme” e una commissione incaricata di scrivere una Costituzione definitiva. I poteri assegnati alla giunta militare sono ovviamente molto ampi e includono la possibilità di porre il veto sul contenuto della Costituzione definitiva e di intervenire nella vita politica del paese anche senza l’assenso del governo civile. Una questione centrale che verrà affrontata con nuove leggi se non addirittura nella Costituzione sarà la messa al bando delle misure moderatamente progressiste adottate nell’ultimo decennio dai governi di Yingluck e del fratello, l’imprenditore miliardario in esilio Thaksin Shinawatra, anch’egli deposto da un colpo di stato militare nel 2006.

Una questione centrale che verrà affrontata con nuove leggi se non addirittura nella Costituzione sarà la messa al bando delle misure moderatamente progressiste adottate nell’ultimo decennio dai governi di Yingluck e del fratello, l’imprenditore miliardario in esilio Thaksin Shinawatra, anch’egli deposto da un colpo di stato militare nel 2006.

L’attuale regime ha già abolito il programma di acquisto di riso da parte del governo che garantiva ai produttori - soprattutto nel nord rurale della Thailandia, dove il clan Shinawatra ha la propria base elettorale - prezzi più alti rispetto a quelli del mercato.

Già in vista c’è poi la fine dei sussidi pubblici che contribuiscono ad abbassare i prezzi dei carburanti, mentre una recente rivelazione ha ipotizzato la cancellazione anche di una delle iniziative più popolari introdotte da Thaksin, cioè la rete di assistenza sanitaria universale praticamente gratuita.

In seguito alla rivelazione, la giunta militare ha negato che possa essere introdotto nell’immediato il pagamento di una sorta di “ticket” che potrebbe arrivare fino al 50% del costo delle prestazioni sanitarie, anche se una soluzione di questo genere è già allo studio per il prossimo futuro.

Più in generale, i prossimi mesi in Thailandia vedranno l’implementazione di misure di austerity che nei mesi della crisi che ha attraversato il paese del sud-est asiatico erano state richieste a gran voce dalla comunità degli affari domestica e internazionale in seguito allo stallo dell’economia.

Come è noto, per circa sette mesi l’opposizione thailandese, organizzata nel cosiddetto Comitato Popolare per la Riforma Democratica, aveva chiesto le dimissioni del governo con insistenti manifestazioni di protesta. L’obiettivo era però stato raggiunto solo con l’ennesimo colpo di stato dei militari del 22 maggio, preparato da una serie di procedimenti legali contro il capo del governo sulla base di accuse gonfiate di corruzione e abuso di potere.

Parallelamente, le elezioni tenute a febbraio e vinte dal Pheu Thai di Yingluck Shinawatra sono state subito delegittimate dai tribunali, nonostante le operazioni di voto non fossero state completate a causa dei disordini provocati dall’opposizione di piazza.

La giunta guidata dal generale Prayuth, una volta preso il potere, ha poi proceduto con arresti e restrizioni imposte ai leader del partito Pheu Thai. Purghe e censure sono infine seguite con il pieno appoggio della monarchia e degli altri tradizionali ambienti di potere thailandesi da tempo penalizzati dall’ascesa del clan Shinawatra. Nonostante i timori, il rovesciamento dell’ordine democratico in Thailandia è avvenuto senza eccessivi scontri o tensioni interne. Le proteste degli anni scorsi da parte dei sostenitori di Thaksin e del suo movimento politico (“Camicie rosse”) in risposta alle precedenti iniziative dei militari risultano finora assenti, principalmente a causa della decisione presa dai vertici del Fronte Unito per la Democrazia Contro la Dittatura di non mobilitare alcuna opposizione.

Nonostante i timori, il rovesciamento dell’ordine democratico in Thailandia è avvenuto senza eccessivi scontri o tensioni interne. Le proteste degli anni scorsi da parte dei sostenitori di Thaksin e del suo movimento politico (“Camicie rosse”) in risposta alle precedenti iniziative dei militari risultano finora assenti, principalmente a causa della decisione presa dai vertici del Fronte Unito per la Democrazia Contro la Dittatura di non mobilitare alcuna opposizione.

Questi ultimi avevano a lungo minacciato di marciare su Bangkok in caso di deposizione del governo legittimo ma, con ogni probabilità per il timore che la situazione possa sfuggire di mano, in seguito alla mobilitazione delle classi rurali e urbane più povere, affermano ora di volere attendere tempi migliori.

Nel frattempo, di fronte alle critiche formali espresse dai governi occidentali, i quali hanno però sostanzialmente appoggiato il golpe, la giunta militare continua ad agitare la possibilità di stabilire rapporti più stretti con la Cina come arma per ottenere una qualche legittimità sul piano internazionale.

In questo senso va interpretata ad esempio la recente approvazione di un progetto ferroviario ad alta velocità da oltre 20 miliardi di dollari che in meno di un decennio dovrebbe collegare la Cina alla Thailandia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In una visita di 48 ore in India nel pieno delle crisi in Ucraina e in Medio Oriente, il segretario di Stato americano, John Kerry, sta cercando questa settimana di gettare le basi per un rafforzamento dei legami con un paese strategicamente cruciale e solo da qualche settimana guidato dal governo del nuovo primo ministro di estrema destra Narendra Modi. L’ex senatore americano è atterrato a Delhi nella serata di mercoledì e il giorno successivo ha presieduto all’annuale “dialogo strategico” tra Stati Uniti e India. Quella di Kerry è la prima visita di un membro di alto livello dell’amministrazione Obama nel paese asiatico dall’insediamento nel mese di maggio di Modi, con il quale gli USA avevano evitato qualsiasi tipo di contatto per quasi dieci anni.

Al leader del partito fondamentalista indù BJP (Bharatiya Janata Party) nel 2005 era stato infatti negato il visto di ingresso negli Stati Uniti a causa delle sue presunte resposabilità nel favorire le persecuzioni anti-islamiche che nel 2002 fecero centinaia di vittime nello stato di Gujarat, all’epoca guidato dallo stesso Modi.

Già prima delle elezioni indiane, iniziate lo scorso aprile, il governo americano aveva però lanciato segnali distensivi verso quello che veniva dato come il più che probabile prossimo primo ministro, così che a febbraio l’ambasciatrice USA a Delhi, Nancy Powell, aveva incontrato di persona l’allora candidato Modi.

Lo stesso presidente Obama aveva poi telefonato a quest’ultimo all’indomani dell’annuncio del successo elettorale per congratularsi e invitarlo a Washington nel mese di settembre. Il calcolo degli Stati Uniti nell’abbracciare il nuovo governo di Modi e del BJP appare evidente ed è legato alla speranza di trovare un partner più affidabile a Delhi per raggiungere i due principali obiettivi di Washington nel sub-continente indiano, vale a dire l’apertura di un mercato enorme per il capitalismo a stelle e strisce e l’allineamento di una potenza emergente così importante alla strategia anti-cinese messa in atto nel continente asiatico.

Che Modi risulti alla fine più disponibile rispetto al governo del Partito del Congresso su questi due fronti appare al momento tutt’altro che certo, anche se i vertici bilaterali previsti nel prossimo futuro contribuiranno a fare chiarezza sull’attitudine del nuovo leader indiano. Dopo Kerry, la prossima settimana si recherà a Delhi anche il segretario alla Difesa, Chuck Hagel, mentre, come già accennato, lo stesso Modi sarà ricevuto alla Casa Bianca tra poco più di un mese.

Come ha ricordato un commento alla visita di Kerry pubblicato giovedì dal quotidiano The Hindu, le relazioni tra Delhi e Washington non stanno attraversando il momento migliore degli ultimi anni o, meglio, i rapporti bilaterali “non hanno fatto segnare alcun passo avanti da dieci mesi”, cioè dall’incontro nel settembre 2013 negli USA tra Obama e l’allora primo ministro, Manmohan Singh.

Il raffreddamento delle relazioni era seguito in particolare all’arresto a New York a dicembre di una giovane diplomatica indiana, accusata di avere rilasciato false dichiarazioni nell’ambito del procedimento per la richiesta di un visto di lavoro per una domestica sua connazionale.

La vicenda, in seguito risolta, aveva lasciato più di uno strascico polemico in India, dove in molti tra politici e commentatori avevano espresso pubblicamente i propri dubbi sull’affidabilità degli Stati Uniti e il desiderio di questi ultimi di trattare il loro paese con il dovuto rispetto. Se le dichiarazioni ufficiali nei mesi successivi sono state contrassegnate in genere da toni nuovamente distesi, le controversie che il segretario di Stato Kerry si è trovato ad affrontare una volta giunto in India la dicono lunga sulla strada che i due paesi dovranno percorrere per appianare le loro divergenze.

Se le dichiarazioni ufficiali nei mesi successivi sono state contrassegnate in genere da toni nuovamente distesi, le controversie che il segretario di Stato Kerry si è trovato ad affrontare una volta giunto in India la dicono lunga sulla strada che i due paesi dovranno percorrere per appianare le loro divergenze.

La questione più calda all’ordine del giorno - e che Kerry ha subito affrontato giovedì con il ministro delle Finanze indiano, Arun Jaitley - è la decisione del governo di Delhi di bloccare i lavori in corso per il raggiungimento di un accordo sugli scambi internazionali all’interno dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio. L’India, in definitiva, chiede che alcune delle proprie richieste vengano prese in considerazione in cambio dello sblocco della “riforma” delle norme doganali internazionali, soprattutto in merito ai sussidi sui prodotti alimentari.

In un articolo firmato per il quotidiano indiano The Economic Times alla vigilia dell’arrivo a Delhi, Kerry e la segretaria al Commercio, Penny Pritzker, avevano invitato Modi a lasciare cadere le proprie resistenze all’accordo sul commercio internazionale, indicando quest’ultimo come un test dell’impegno della nuova leadership indiana per la liberalizzazione dell’economia.

Giovedì, i colloqui non sembrano però avere fatto registrare passi avanti tali da sbloccare la situazione, tanto che il governo indiano si è detto pronto a far saltare la scadenza del 31 luglio fissata per l’approvazione dell’accordo.

Da lungo tempo rimane aperta invece la questione della partnership sul nucleare civile, con gli investimenti americani in India congelati a causa della mancata approvazione da parte del parlamento di Delhi di una legge che limiti drasticamente i rimborsi economici a carico delle compagnie straniere in caso di incidenti.

Sui media indiani, inoltre, continuano a essere discusse in maniera polemica le rivelazioni di Edward Snowden in merito alle attività di intercettazione delle comunicazioni elettroniche da parte della NSA dei politici locali, compresi quelli appartenti al BJP, solo da poco al governo.

La classe dirigente indiana si è sentita poi offesa qualche giorno fa, quando l’annuale rapporto pubblicato dalla commissione americana per la libertà religiosa nel mondo ha equiparato l’India ai paesi di “secondo livello” come Afghanistan, Turchia e Russia, facendo riferimento esplicitamente ai fatti di Gujarat del 2002 e all’inazione del governo nel risarcire le vittime dei pogrom anti-musulmani. Un punto su cui l’amministrazione Obama appare più fiduciosa è piuttosto la volontà del governo Modi di mettere in atto “riforme” di libero mercato che spazzino via restrizioni e regolamentazioni che hanno finora impedito o limitato gli investimenti delle grandi aziende americane in India. Negli ultimi anni già il Partito del Congresso si era mosso in questa direzione, apparendo però troppo esitante agli occhi del business indigeno e degli ambienti economico-finanziari internazionali.

Un punto su cui l’amministrazione Obama appare più fiduciosa è piuttosto la volontà del governo Modi di mettere in atto “riforme” di libero mercato che spazzino via restrizioni e regolamentazioni che hanno finora impedito o limitato gli investimenti delle grandi aziende americane in India. Negli ultimi anni già il Partito del Congresso si era mosso in questa direzione, apparendo però troppo esitante agli occhi del business indigeno e degli ambienti economico-finanziari internazionali.

L’entusiasmo mostrato da Kerry nella giornata di giovedì nei confronti del nuovo governo è dunque legato in buona parte alla promessa di Modi di facilitare l’afflusso di capitali esteri e di flessibilizzare il mercato del lavoro. Come di consueto, lo stesso segretario di Stato USA ha definito l’agenda ultra-liberista del BJP come un programma per la creazione di posti di lavoro e per il miglioramento delle condizioni economiche della popolazione indiana.

A livello più profondo, i motivi di scontro tra Stati Uniti e India sono in ogni caso determinati dal dilemma che attraversa la classe dirigente di quest’ultimo paese, divisa tra l’abbraccio con Washington e il mantenimento di una politica estera indipendente.

L’obiettivo americano è d’altra parte quello di imbarcare l’India nella rete di alleanze asiatiche volta a contrastare l’avanzata della Cina, approfondendo i legami economici e militari, in particolare nell’ambito di un possibile “dialogo trilaterale” che includa il Giappone, per il quale l’amministrazione Obama si sta adoperando da tempo.

A questo proposito, Washington sta cercando di sfruttare la tradizionale rivalità tra Delhi e Pechino, anche se i due paesi - nonostante le contese di confine e la altrettanto tradizionale alleanza tra la Cina e l’arci-rivale indiano, il Pakistan - sono sempre più integrati economicamente e lo stesso Modi, quando era alla guida dello stato di Gujarat, aveva stabilito significativi rapporti commerciali con la Cina.

Con l’aggravarsi della crisi in Ucraina, infine, appare sempre più evidente anche il tentativo americano di attenuare il legame che dai tempi della Guerra Fredda unisce l’India alla Russia/Unione Sovietica. In questo caso, l’obiettivo strategico di Washington risulta però ancora più complicato a causa proprio dei rapporti consolidati tra l’India e la Russia, con quest’ultimo paese, tra l’altro, che è tuttora di gran lunga il primo fornitore di armi di Delhi.