- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La mobilitazione di massa della popolazione egiziana a partire da domenica scorsa ha gettato il governo islamista del presidente, Mohamed Mursi, in una crisi forse irreversibile, costringendo le forze che tradizionalmente decidono le sorti del paese nord-africano - le Forze Armate e gli Stati Uniti - a cercare una strada percorribile che metta fine al più presto alle proteste di piazza e possa consentire il ristabilimento dell’ordine.

Gli oltre dieci milioni di manifestanti scesi nelle strade delle principali città dell’Egitto hanno letteralmente sconvolto non solo il regime dei Fratelli Musulmani ma anche gli stessi militari e i loro sponsor a Washington. In concomitanza con il primo anniversario dell’insediamento di Mursi alla guida del paese, la manifestazione organizzata da tempo da gruppi di giovani dell’opposizione per chiedere le dimissioni del presidente si è infatti rapidamente trasformata in una vera e propria sollevazione dalla portata addirittura superiore a quella che due anni e mezzo fa portò alla rimozione di Hosni Mubarak.

Come nel 2011, a spingere gli egiziani nelle strade sono ancora le drammatiche condizioni di vita con cui la maggior parte della popolazione deve fare i conti, così come le persistenti disuguaglianze sociali e, dopo l’ascesa al potere di Mursi e del partito islamista Libertà e Giustizia, il carattere sempre più repressivo del nuovo regime.

Di fronte a questa oceanica manifestazione di sfiducia nei confronti del presidente, lunedì le Forze Armate egiziane sono quindi tornate al centro della scena politica, emettendo un comunicato ufficiale che rappresenta un vero e proprio ultimatum a Mursi e al suo governo. Il presidente è stato infatti invitato a “soddisfare le richieste del popolo entro 48 ore”, in caso contrario i militari imporranno la loro “road map” per uscire dalla crisi.

Poco prima delle 2 del mattino di martedì, tuttavia, Mursi ha in sostanza respinto l’ultimatum dei generali, accusandoli di “creare confusione” e affermando di non essere stato preventivamente consultato. Inoltre, Mursi ha manifestato l’intenzione di procedere con il suo precedente piano di “riconciliazione nazionale” - peraltro già respinto dall’opposizione - senza tenere conto di “dichiarazioni che approfondiscono le divisioni tra i cittadini”.

Gli ambienti vicini ai Fratelli Musulmani al Cairo hanno apertamente agitato lo spettro di un possibile colpo di stato militare per deporre il governo islamista, il quale, da parte sua, ha già perso pezzi importanti negli ultimi giorni in seguito alle dimissioni di svariati ministri, tra cui, nella giornata di martedì, quello degli Esteri, Mohamed Kamel Amr, e i portavoce del governo e del presidente, Omar Amer e Ehab Fahmy.

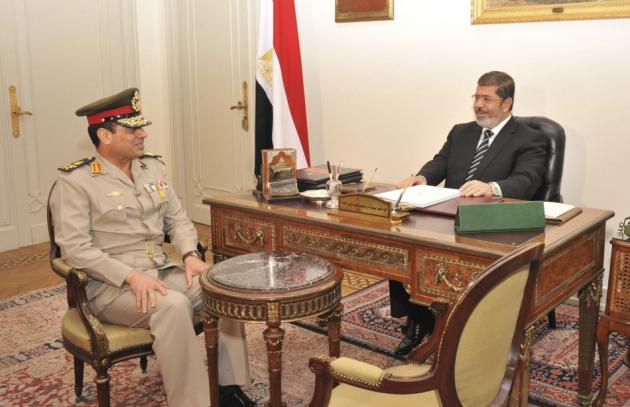

La decisione delle Forze Armate di prendere l’iniziativa e di provocare una frattura con il regime islamista è in ogni caso dettata dal timore che le proteste possano sfuggire di mano anche ai leader dell’opposizione e sfociare in una seconda rivoluzione. In seguito all’elezione di Mursi, i militari avevano accettato di buon grado di fare un passo indietro dopo il discredito patito nei mesi successivi alla caduta di Mubarak, vedendo nel neo-presidente e nei Fratelli Musulmani una garanzia per il mantenimento della collocazione internazionale dell’Egitto a fianco dell’imperialismo americano, nonché per la salvaguardia dei propri enormi interessi economici. Con la crescente impopolarità del presidente, tuttavia, i vertici militari hanno ora deciso di intervenire nuovamente per spingerlo ad un compromesso con tutte le forze politiche del paese o, in caso di impossibilità, a rassegnare le dimissioni. La mossa delle Forze Armate è giunta con ogni probabilità non a caso lo stesso giorno in cui il capo di stato maggiore americano, generale Martin Dempsey, ha incontrato al Cairo la sua controparte, generale Abdel Fattah al-Sisi.

La mossa delle Forze Armate è giunta con ogni probabilità non a caso lo stesso giorno in cui il capo di stato maggiore americano, generale Martin Dempsey, ha incontrato al Cairo la sua controparte, generale Abdel Fattah al-Sisi.

La dichiarazione con cui è stato lanciato l’ultimatum a Mursi, inoltre, è apparsa a tratti simile al contenuto del comunicato ufficiale rilasciato da Barack Obama durante la sua visita in Tanzania. L’inquilino della Casa Bianca ha cioè chiesto a Mursi di ascoltare le richieste che provengono dai manifestanti scesi in piazza, esprimendo questo concetto anche nel corso di un colloquio telefonico con il presidente egiziano nella giornata di lunedì.

Se gli Stati Uniti hanno investito parecchio su Mursi e i Fratelli Musulmani nell’ultimo anno, è evidente che l’insostenibilità della posizione del presidente egiziano potrebbe convincere Washington a scaricarlo senza troppi riguardi, come avvenne nel 2011 con l’alleato di ferro Mubarak. In questo caso, lo strumento del cambiamento ai vertici del paese per la salvaguardia degli interessi degli USA e dei loro alleati nella regione sarebbero ancora una volta i militari, già garanti della transizione nel dopo-Mubarak verso un esito gradito a Washington.

A supporto di questa tesi, tra l’altro, è sembrato essere un articolo pubblicato martedì dal Wall Street Journal nel quale si nota come la debole risposta americana all’ultimatum delle Forze Armate abbia fatto ipotizzare a molti l’imminenza di un colpo di stato militare appoggiato almeno tacitamente dagli Stati Uniti.

Allo stesso modo, l’ex ambasciatore egiziano a Washington, Nabil Fahmy, ha sostenuto in un’intervista ad un giornale locale che gli USA “stanno riconsiderando la loro posizione sugli eventi in corso”, aggiungendo che l’amministrazione Obama, come durante le proteste del gennaio 2011, avrebbe scelto per il momento di tenere un atteggiamento attendista, delegando l’iniziativa alle Forze Armate per poi scegliere su quale cavallo puntare per smorzare la portata rivoluzionaria delle proteste in corso. Nelle strade egiziane, intanto, una parte dei manifestanti e alcuni leader dell’opposizione hanno salutato con un certo entusiasmo l’intervento delle Forze Armate, promuovendo l’illusione che questa istituzione possa agire da garante dei principi rivoluzionari, costringendo Mursi a dimettersi o a fare concessioni significative.

Nelle strade egiziane, intanto, una parte dei manifestanti e alcuni leader dell’opposizione hanno salutato con un certo entusiasmo l’intervento delle Forze Armate, promuovendo l’illusione che questa istituzione possa agire da garante dei principi rivoluzionari, costringendo Mursi a dimettersi o a fare concessioni significative.

I militari egiziani, in realtà, rappresentano una forza profondamente reazionaria, allineata al volere di Washington e pronta a reprimere senza scrupoli qualsiasi iniziativa indipendente proveniente dal basso che metta in discussione gli equilibri di potere nel paese.

Anche se la “road map” dei generali non è stata definita nel concreto, l’intenzione sembrerebbe quella di “unire” un paese profondamente diviso. In altre parole, il progetto delle Forze Armate è quello di creare un governo che metta assieme le forze islamiste con quelle laiche dell’opposizione, così da creare, dietro la retorica rivoluzionaria, un fronte politico compatto che consenta di delegittimare le proteste popolari e, se necessario, giustificare una repressione violenta delle manifestazioni stesse.

Mentre i vari gruppi di opposizione hanno designato l’ex direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Mohamed ElBaradei, come rappresentante del “popolo” nelle trattative con le istituzioni per l’adozione di una “road map” che porti alla creazione di uno “stato democratico moderno”, le proteste sono proseguite nella giornata di martedì, quando sono nuovamente scesi in piazza anche i sostenitori di Mursi e dei Fratelli Musulmani dopo gli scontri dei giorni precedenti.

La minaccia di uno sciopero generale continua poi ad incombere dopo le migliaia di azioni industriali che hanno caratterizzato soltanto la prima metà del 2013. Una tendenza, quest’ultima, che non promette nulla di buono per Mursi e i suoi, dal momento che il dilagare degli scioperi nel 2011 rappresentò il fattore decisivo nel crollo del regime di Mubarak.

Sotto le pressioni di un paese in rivolta, sarà l’esito delle trattative in corso per cercare di risolvere o, quanto meno, contenere la gravissima crisi in atto a mostrare più chiaramente nelle prossime ore quali sono gli spazi di manovra residui del presidente Mursi, così come le reali intenzioni dei militari e la posizione che decideranno di assumere gli Stati Uniti in relazione alle sorti di uno dei loro più importanti alleati nel mondo arabo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Nonostante i festeggiamenti andati puntualmente in scena domenica a Zagabria alla presenza di decine di rappresentanti di governi stranieri, il sentimento della maggior parte della popolazione della Croazia nei confronti dell’ingresso del proprio paese nell’Unione Europea appare oggi in netto contrasto con il sostanziale entusiasmo mostrato all’inizio dei negoziati con Bruxelles otto anni fa.

La Croazia che alla mezzanotte tra domenica e lunedì è diventata il 28esimo paese dell’Unione è un paese in recessione da cinque anni che, a partire dall’esplosione della crisi finanziaria globale nel 2008, ha perso quasi l’11% del proprio PIL e visto svanire l’80% degli investimenti diretti dall’estero. La disoccupazione, inoltre, è ufficialmente al 20%, mentre quella giovanile sfiora ormai il 50%.

Di fronte ad un simile scenario, l’accesso all’Unione Europea è stato propagandato praticamente da tutte le forze politiche croate come un’occasione per invertire il declino del paese. In una recente intervista a Bloomberg News, il premier socialdemocratico della Croazia, Zoran Milanovic, aveva così prospettato “un’abbondanza di possibilità, un nuovo mercato, nuove occasioni… da prendere se si lavorerà duramente e se ci si preparerà adeguatamente”, ricordando poi però il rischio concreto di “finire tra i perdenti”.

E tra i perdenti finiranno con ogni probabilità ancora una volta quelle sezioni della società croata già penalizzate dalle pesanti misure di austerity messe in atto dal governo negli ultimi anni e che non cesseranno dopo l’ottenimento dello status di membro UE.

A confermare quale sarà la terapia d’urto che Bruxelles continuerà a riservare anche a Zagabria nel prossimo futuro è stato ancora il primo ministro Milanovic, il quale nella stessa intervista della scorsa settimana ha rivelato come il suo esecutivo sia già “sotto pressione… per intraprendere alcune misure coraggiose in modo da ridurre la spesa e spiegare alla popolazione che non esistono più diritti acquisiti per tutta la vita”. Il deficit di bilancio croato risulta d’altra parte al di fuori dei limiti previsti dall’UE e, salvo interventi, secondo le previsioni di Bruxelles dovrebbe salire al 4,7% del PIL alla fine di quest’anno per poi impennarsi ulteriormente nel 2014, fino al 5,6%. Tutto ciò ha spinto recentemente le principali agenzie di rating a decidere il “downgrade” del debito croato, facendo del paese - secondo la definizione di un commissario del Fondo Monetario Internazionale - “un ostaggio dei mercati internazionali”.

Il deficit di bilancio croato risulta d’altra parte al di fuori dei limiti previsti dall’UE e, salvo interventi, secondo le previsioni di Bruxelles dovrebbe salire al 4,7% del PIL alla fine di quest’anno per poi impennarsi ulteriormente nel 2014, fino al 5,6%. Tutto ciò ha spinto recentemente le principali agenzie di rating a decidere il “downgrade” del debito croato, facendo del paese - secondo la definizione di un commissario del Fondo Monetario Internazionale - “un ostaggio dei mercati internazionali”.

Con l’evolversi della cosiddetta crisi del debito in Europa e alla luce della devastazione sociale imposta da Bruxelles e Berlino a Grecia, Irlanda, Portogallo e non solo, il relativo fascino esercitato dall’ingresso nell’Unione ha da tempo lasciato spazio tra le popolazioni dei paesi candidati ai timori più che giustificati di andare incontro ad un’autentica minaccia anche agli attuali standard di vita già non eccelsi.

Il cambiamento di opinione dei croati circa l’accesso all’UE appare perciò scontato ed è confermato dal dimezzarsi dei consensi registrati in circa un decennio. I più recenti sondaggi indicano infatti come appena il 45% della popolazione appoggi l’ingresso nell’Unione Europea, nonostante l’incessante campagna a favore orchestrata in questi anni da politici e media locali. Nello stesso referendum tenuto nel gennaio 2012, dopo la chiusura ufficiale dei negoziati tra Zagabria e Bruxelles nel giugno precedente, la vittoria dei “sì” con il 66% dei consensi fu offuscata da un’affluenza alle urne che non raggiunse nemmeno il 44%.

Se l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea sembra dunque avere poco senso dal punto di vista economico, è piuttosto nell’ambito politico e strategico che una qualche giustificazione può essere ricercata.

Di fronte a più di una resistenza nell’UE ad imbarcare altri paesi caratterizzati da economie in affanno o corruzione diffusa, la decisione di favorire il loro ingresso nell’Unione risponde cioè ad una più ampia necessità di cercare di stabilizzare la periferia del continente, facendo intravedere ai loro cittadini l’illusione di un processo di transizione verso un sistema di mercato integrato relativamente prospero.

In questo senso, l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea è la logica conseguenza di quello garantito nel 2004 alla Slovenia e, ancora, nel 2007 a Bulgaria e Romania, non a caso considerate da molti tutt’altro che pronte all’abbraccio con Bruxelles. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’area balcanica, sia pure tra difficoltà maggiori, dopo i presunti progressi sulla questione del Kosovo, la stessa Serbia inizierà i negoziati con l’UE a partire dal prossimo gennaio, così come in un futuro più lontano verranno valutate le possibilità di aderire di Bosnia, Macedonia e Montenegro. A spiegare l’importanza di questo processo è stato il ministro degli Esteri di Zagabria, Vesna Pusic, in un’intervista rilasciata al Financial Times poco prima che il suo paese diventasse il 28esimo membro dell’UE. La numero uno della diplomazia croata ha spiegato che un’eventuale decisione di voltare le spalle a Zagabria da parte dell’Unione Europea non sarebbe stata solo ingiusta ma anche “rischiosa”, dal momento che “l’Europa sudorientale è la zona di transizione con il Medio Oriente e il fermento politico in Turchia e la guerra in Siria si trovano proprio al di là di essa”.

A spiegare l’importanza di questo processo è stato il ministro degli Esteri di Zagabria, Vesna Pusic, in un’intervista rilasciata al Financial Times poco prima che il suo paese diventasse il 28esimo membro dell’UE. La numero uno della diplomazia croata ha spiegato che un’eventuale decisione di voltare le spalle a Zagabria da parte dell’Unione Europea non sarebbe stata solo ingiusta ma anche “rischiosa”, dal momento che “l’Europa sudorientale è la zona di transizione con il Medio Oriente e il fermento politico in Turchia e la guerra in Siria si trovano proprio al di là di essa”.

Per questo motivo, ha affermato il ministro Pusic, “se l’UE dovesse perdere il proprio ‘soft power’, perderebbe anche il potere di stabilizzare l’Europa sudorientale”. In tal caso, “il pericolo che l’instabilità si diffonda dall’Europa sudorientale, dal Mediterraneo meridionale e dal Medio Oriente al cuore dell’Europa diventerebbe molto più grande”.

Se, al di là dei criteri e dei rigidi parametri economici stabiliti per l’accesso all’Unione, quella di consentire l’ingresso di un nuovo paese rimane una decisione fondamentalmente politica, il tentativo dei burocrati di Bruxelles di stabilizzare il continente attorno ad un progetto basato sui principi dell’economia di mercato sembra essere però sul punto di naufragare a causa delle sue stesse contraddizioni.

Come hanno forse già compreso i cittadini della Croazia, infatti, gli eventi degli ultimi anni hanno smascherato la reale natura dell’Unione Europea, rivelatasi non tanto un mezzo per la promozione dei diritti democratici e del benessere generale quanto un vero e proprio strumento in mano alle élite economiche e finanziarie del continente per salvare un sistema in crisi irreversibile tramite l’impoverimento di massa dei propri cittadini.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Tra le varie operazioni di sorveglianza messe in atto su scala globale dall’Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana (NSA) ci sarebbe anche l’intercettazione di telefoni e reti internet dei rappresentati delle istituzioni dell’Unione Europea. La più recente rivelazione delle attività criminali dell’apparato dell’intelligence statunitense è stata pubblicata nella tarda serata di sabato sul sito web del settimanale tedesco Der Spiegel e si basa su nuovi documenti forniti dall’ex contractor della CIA e dell’NSA, Edward Snowden.

Secondo quanto riportato in un documento “top secret” del 2010, il governo americano ha installato sistemi di intercettazione negli uffici dell’Unione Europea a Washington, nonché ad essere sistematicamente violate sono state anche le reti informatiche, così da ottenere accesso a comunicazioni e-mail e a documenti interni.

Inoltre, gli stessi metodi di controllo sono utilizzati dall’intelligence USA anche negli uffici UE presso le Nazioni Unite, a New York, mentre i diplomatici europei vengono apertamente definiti come “obiettivi” dell’attività di spionaggio.

Simili operazioni non sono limitate al territorio statunitense, visto che la lunga ombra dell’NSA si estende all’Europa stessa. Secondo Der Spiegel, infatti, sotto sorveglianza degli americani sono anche le sedi UE di Bruxelles. Poco meno di cinque anni fa, spiega il magazine tedesco, esperti di sicurezza dell’UE erano stati in grado di localizzare la provenienza di svariate telefonate sospette dirette al palazzo Justus Lipsius di Bruxelles (sede del Consiglio dell’Unione Europea), confermando come un’attività di sorveglianza era in corso dal quartier generale NATO della vicina località di Evere, da dove opera l’NSA.

Le reazioni ufficiali dei vertici UE alle rivelazioni esplosive di Der Spiegel sono state comprensibilmente dure. Il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha chiesto chiarimenti a Washington, aggiungendo che la notizia potrebbe avere “gravi conseguenze” sui rapporti con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha a sua volta definito le attività segrete dell’NSA “disgustose”. Nel corso della giornata di domenica, il quotidiano britannico Guardian ha fornito un quadro più preciso delle notizie pubblicate inizialmente da Der Spiegel. Le rappresentanze europee prese di mira in territorio americano tramite un programma di intercettazioni denominato “Dropmire” comprenderebbero cioè quelle di Francia, Italia e Grecia, ma complessivamente missioni e ambasciate di paesi UE e di altri continenti coinvolte sarebbero addirittura 38.

Nel corso della giornata di domenica, il quotidiano britannico Guardian ha fornito un quadro più preciso delle notizie pubblicate inizialmente da Der Spiegel. Le rappresentanze europee prese di mira in territorio americano tramite un programma di intercettazioni denominato “Dropmire” comprenderebbero cioè quelle di Francia, Italia e Grecia, ma complessivamente missioni e ambasciate di paesi UE e di altri continenti coinvolte sarebbero addirittura 38.

Un’ulteriore esclusiva che aggiunge benzina sul fuoco dello scandalo era apparsa poi nel fine settimana sul sito internet dello stesso Guardian, anche se è stata successivamente soppressa in attesa di ulteriori verifiche. Il quotidiano britannico aveva cioè pubblicato un articolo basato sulle rivelazioni dell’ex ufficiale della Marina USA, Wayne Madsen, il quale aveva lavorato alle dipendenze dell’NSA tra gli anni Ottanta e Novanta.

Secondo quest’ultimo, oltre alla Gran Bretagna, almeno sei paesi europei avevano collaborato con Washington nel raccogliere segretamente e illegalmente dati sulle comunicazioni telefoniche ed elettroniche dei cittadini europei. I paesi che avevano stipulato un accordo segreto con gli USA erano Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna.

Secondo quanto riportato da molti giornali nella giornata di domenica, però, Wayne Madsen non sarebbe una fonte attendibile, poiché più volte nel recente passato è stato protagonista di rivelazioni su eventi legati al terrorismo che offrivano interpretazioni diametralmente opposte alle versioni ufficiali propagandate dai principali media.

Grazie al contributo di Edward Snowden, le rivelazioni di Der Spiegel aggiungono in ogni caso un altro tassello al quadro del colossale programma di sorveglianza del governo americano, dopo quelli che hanno descritto, tra l’altro, le intercettazioni delle comunicazioni elettroniche di virtualmente tutti gli abitanti del pianeta, di organismi pubblici e privati in Cina e, in collaborazione con i servizi segreti britannici, dei partecipanti a due riunioni del G-8 nel 2009 a Londra.

La scelta come bersaglio delle intercettazioni di paesi e istituzioni ufficialmente alleati, in particolare, indica il grado di paranoia raggiunto delle autorità di Washington nel raccogliere informazioni sensibili da utilizzare in un frangente storico caratterizzato da rivalità e tensioni crescenti in concomitanza con la crisi del capitalismo internazionale.

Il programma destinato alla sorveglianza degli uffici UE dimostra inoltre ancora una volta come le necessità della lotta al terrorismo siano poco più di un semplice pretesto per mettere in atto un sistema capillare di controllo di persone e organi di governo degno di uno stato di polizia.

Il programma destinato alla sorveglianza degli uffici UE dimostra inoltre ancora una volta come le necessità della lotta al terrorismo siano poco più di un semplice pretesto per mettere in atto un sistema capillare di controllo di persone e organi di governo degno di uno stato di polizia.

Lo stesso Der Spiegel, infatti, domenica ha descritto anche lo sforzo degli Stati Uniti nel controllare le comunicazioni dei cittadini tedeschi. In Germania, cioè, l’NSA monitora ogni giorno qualcosa come 20 milioni di connessioni telefoniche e 10 milioni di account internet, fino a raggiungere la quota di 60 milioni in giorni di particolare traffico. Nei documenti rivelati da Snowden, la Germania viene descritta dagli americani come un partner di “terza classe”, dove i livelli di sorveglianza sono simili a quelli che gli USA utilizzano in Cina, Arabia Saudita o Iraq.

Con il progressivo emergere dei contorni delle clamorose violazioni della privacy e dei più basilari diritti democratici della popolazione di tutto il pianeta, la legittimità del governo degli Stati Uniti continua così a crollare inesorabilmente, nonostante i disperati tentativi di limitare i danni e di criminalizzare le azioni di Edward Snowden da parte di politici e media ufficiali.

Le reazioni indignate dei rappresentanti dell’UE e dei governi europei alle rivelazioni pubblicate in questi giorni sono però quanto meno ingannevoli, dal momento che molti paesi da questa parte dell’Atlantico - a cominciare proprio dalla Germania - oltre a conoscere da tempo le attività clandestine degli Stati Uniti, utilizzano da anni programmi di intelligence segreti per sorvegliare i propri cittadini.

La fermezza apparente con cui le richieste di spiegazioni vengono rivolte agli Stati Uniti da parte delle autorità europee sono perciò rivolte principalmente ad evitare l’espandersi di un dibattito pubblico sulle operazioni illegali di sorveglianza usate dagli stessi governi dell’Unione, a loro volta sintomo evidente del degrado morale e politico di una classe dirigente che vede ormai le popolazioni a cui dovrebbe rendere conto come principale nemico e minaccia ad un sistema di potere sempre più screditato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Snowden va in Ecuador, anzi a Cuba, forse in Venezuela; macchè, è ancora a Mosca. L’agitazione intorno alla sorte dell’uomo più ricercato del momento si sposa con le illazioni e le ipotesi sui destini finali della sua fuga, dopo che ha bellamente beffato il suo governo riuscendo ad uscire dagli Stati Uniti, arrivare ad Hong Kong e poi giungere in Russia. E così, mentre il padre di Snowden tenta di negoziare con il governo USA un suo eventuale rientro, il possibile prossimo tour dell’ex analista della NSA in fuga sembra una gallery dei paesi ostili agli Stati Uniti.

Una sorta di cartina geografica di quella porzione di mondo che ha una propria politica estera, interna e di sicurezza nazionale, piuttosto che la connotata tendenza ad adempiere ai desiderata statunitensi. Si elencano infatti paesi che non riconsegnerebbero a Washington un uomo che nessun atto ostile ha commesso verso chi lo ospita ma che rischierebbe una condanna pesantissima nel suo paese.

Le notizie si rincorrono e, tra minacce e smentite, le dichiarazioni americane perseguono l’obiettivo dichiarato: esercitare pressioni fortissime verso chiunque pensi di offrire asilo politico al fuggitivo. Pechino invita Washington a tacere, visto che non si trova nelle condizioni d'impartire lezioni; Mosca dal canto suo ha già ricordato come Snowden sia in transito e che non ha nessun motivo per fermarlo, con ciò dicendo che qualora si presentasse con un lasciapassare diplomatico di qualunque paese, in termini di legge non avrebbe obiezioni a farlo imbarcare sul volo per la sua prossima tappa. Obama, che teme una frizione importante nelle relazioni con Cina e Russia e che sa distinguere le dimensioni di una crisi possibile, ha affermato che nessun aereo statunitense attaccherà in volo l’aereo che dovesse ospitare Snowden. Le residue minacce statunitensi sono quindi solo all’indirizzo dei paesi latinoamericani.

L’Ecuador, che la scorsa settimana era stato direttamente minacciato dal senatore USA Bob Menendez (un sottopancia della mafia cubano-americana della Florida) di revisione in negativo dell’accordo bilaterale di scambio preferenziale per alcuni prodotti alimentari, ha reagito con la sovranità e determinazione necessaria. Ieri mattina, infatti, Quito ha comunicato “la rinuncia unilaterale immediata ed irrevocabile” all’accordo commerciale con Washington. “L’Ecuador non accetta pressioni nè minacce da nessuno e non commercia con i suoi principi nè li sottomette a interessi mercantili per importanti che questi siano” ha indicato in una conferenza stampa il ministro della Comunicazione Fernando Alvarado.

Peraltro, va detto che l’accordo tra i due paesi (Aptea la sua sigla in inglese ndr) che ha come oggetto la collaborazione commerciale andina e la lotta contro la produzione di droga (in scadenza il 31 Luglio prossimo), seppur nato come ipotetico indennizzo alle nazioni andine, si é rivelato utile soprattutto agli Stati Uniti che l’hanno adoperato come strumento di ricatto. Ottima occasione quindi per Correa per ricordare agli Stati Uniti come non siano proprietari della sovranità equadoregna e come già in passato (in primo luogo nel mancato rinnovo della concessione per la base militare di Manta, poi nel 2011 con il caso dell’espulsione dell’ambasciatrice USA Heather Hodgesv, che nei cable diffusi da Wikileaks definiva la polizia dell’Ecuador “corrotta”, fino all’asilo politico di Assange nell’ambasciata di Quito a Londra) il suo governo non si sia fatto pregare nel rispedire al mittente ingerenze e minacce.

Peraltro, va detto che l’accordo tra i due paesi (Aptea la sua sigla in inglese ndr) che ha come oggetto la collaborazione commerciale andina e la lotta contro la produzione di droga (in scadenza il 31 Luglio prossimo), seppur nato come ipotetico indennizzo alle nazioni andine, si é rivelato utile soprattutto agli Stati Uniti che l’hanno adoperato come strumento di ricatto. Ottima occasione quindi per Correa per ricordare agli Stati Uniti come non siano proprietari della sovranità equadoregna e come già in passato (in primo luogo nel mancato rinnovo della concessione per la base militare di Manta, poi nel 2011 con il caso dell’espulsione dell’ambasciatrice USA Heather Hodgesv, che nei cable diffusi da Wikileaks definiva la polizia dell’Ecuador “corrotta”, fino all’asilo politico di Assange nell’ambasciata di Quito a Londra) il suo governo non si sia fatto pregare nel rispedire al mittente ingerenze e minacce.

Mentre quindi si cerca di trovare la mossa decisiva nella partita a scacchi tra Washinton e mezzo mondo, ci si chiede quale potrebbe essere la prossima tappa della sua fuga. Certo che per gli Stati Uniti non si tratta solo di frustrazione e rabbia nei confronti di chi tanto danno ha recato al loro spionaggio; oltre ad esibire le numerose falle nel suo infallibile sistema che regge la sicurezza nazionale, in ballo c’è soprattutto la possibilità che chiunque offra aiuto a Snowden abbia da chiedere in cambio una collaborazione. Non si tratta di difesa dei diritti umani o di tutela della libera informazione, non scherziamo: si tratta della possibilità concreta di mettere le mani su una fonte straordinaria di analisi importantissime per qualunque intelligence.

Non tanto per quanto si potrà intercettare da ora in avanti, dal momento che le contromisure operative e tecnologiche per chiudere la falla alla NSA sono state già prese, ma capire la metodologia di lavoro, le verticali operative sulle quali si snoda l’organizzazione interna, l’accesso a fonti dirette e indirette esterne e interne e molto altro ancora qui inutile da elencare, offrirebbe ai servizi del paese che ospiterà una enorme possibilità di decriptare modalità e tecniche di lavoro della NSA che sarebbero funzionali alle contromisure necessarie per difendersi dallo spionaggio a stelle e strisce.

Si fanno paragoni con il caso Assange ma sono paragoni approssimativi. Il fondatore di Wikileaks ha avuto sen’altro il merito straordinario di documentare a tutto il mondo l’ipocrisia della politica estera statunitense, e i suoi legami poco consoni con alcuni parlamentari e dirigenti di partiti, membri delle comunità finanziarie e funzionari di governi internazionali, ma in fondo quello che ha denunciato non era ignoto a chi si occupa di politica estera con qualche avvedutezza ed attenzione. Il caso Snowden, invece, è cosa assai diversa, perché pone all’ordine del giorno tanto le modalità di spionaggio degli Usa quanto il fatto che, a dispetto di ciò che i trattati militari internazionali vorrebbero, dimostrano come sia solo con la Gran Bretagna che gli USA condividono i maggiori segreti e come, insieme, esercitino attività pesantissime di spionaggio anche nei confronti di quegli alleati politici e militari con i quali condividono magari operazioni militari oltre che ipotesi di governante globale.

Il caso Snowden, invece, è cosa assai diversa, perché pone all’ordine del giorno tanto le modalità di spionaggio degli Usa quanto il fatto che, a dispetto di ciò che i trattati militari internazionali vorrebbero, dimostrano come sia solo con la Gran Bretagna che gli USA condividono i maggiori segreti e come, insieme, esercitino attività pesantissime di spionaggio anche nei confronti di quegli alleati politici e militari con i quali condividono magari operazioni militari oltre che ipotesi di governante globale.

Perché che Washington decida di spiare Pechino e Mosca, Teheran e Islamabad, Caracas e L’Avana, e via elencando, può sembrare persino ovvio; ma che riservino lo stesso trattamento ai loro alleati, da Berlino a Madrid, da Parigi a Roma, questo proprio non lo si doveva sapere. Lo si poteva sospettare? Certo che sì, ma un conto è ipotizzare, un altro è verificare, un conto è persino saperlo, un altro è che tutto il mondo lo sappia.

Inoltre, spiare le riunioni dei vertici politici e militari, i negoziati finanziari e diplomatici dei paesi più importanti sulla scena mondiale, avvantaggia illegittimamente gli spioni sugli spiati e rende i negoziati stessi in qualche modo privi di senso, dal momento che preventivamente e nel corso degli incontri gli Stati Uniti sanno perfettamente le intenzioni, la disposizione e gli obiettivi di chi negozia con loro, alleati o avversari che siano.

Non sarà sui giornali o nelle conferenze stampa a seguito degli incontri ufficiali, ma è certo che i paesi oggetto dello spionaggio statunitense non mancheranno di far sentire la loro voce seccata. E si può esser certi che, almeno i paesi più degni, come la logica dell’intelligence internazionale vuole, cercheranno di restituire le attenzioni con gli interessi. E non sempre ci saranno attenzione mediatica e terminal aeroportuali ad ammortizzarne gli effetti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Con un'altra discutibile manovra politica avvenuta dietro le spalle degli elettori, il Partito Laburista australiano (ALP) ha operato questa settimana un nuovo clamoroso cambio alla propria guida e a quella del governo del paese. Il primo ministro Julia Gillard è stata infatti estromessa dalla leadership del più antico partito dell’Australia per essere sostituita dal suo immediato predecessore, Kevin Rudd, nel tentativo di evitare un quasi certo tracollo nelle elezioni generali previste per il prossimo mese di settembre.

Il ribaltone al vertice del partito di maggioranza relativa a Canberra è andato in scena nella serata di mercoledì, con i parlamentari laburisti che hanno votato con un margine di 57 a 45 a favore di Rudd. L’avvicendamento indica la messa in moto di potenti forze dietro le quinte della politica australiana, dal momento che lo stesso Rudd aveva visto fallire nettamente due tentativi di riconquistare la leadership del suo partito a inizio 2012 e nel marzo di quest’anno.

Il governo Gillard, d’altra parte, risulta enormemente impopolare tra gli elettori e il primo capo di un esecutivo australiano di sesso femminile continua a suscitare una forte avversione proprio per il ruolo avuto nel blitz che tre anni fa la portò al potere al posto di Rudd. Secondo alcuni recenti sondaggi, nelle elezioni previste tra meno di tre mesi il Partito Laburista faticherebbe addirittura ad ottenere 30 seggi sui 150 totali della Camera dei Rappresentanti.

Il reinsediamento di Kevin Rudd è dovuto perciò ad una residua simpatia nei suoi confronti per le modalità con le quali venne estromesso dalla carica di primo ministro, nonché per avere suscitato qualche speranza di cambiamento dopo le elezioni del 2007. In quell’occasione, Rudd e i laburisti avevano beneficiato del profondo malcontento popolare per le politiche messe in atto dal governo liberale di John Howard, alimentando aspettative per una svolta progressista che non sarebbe però mai arrivata.

In ogni caso, dopo la scelta del nuovo leader da parte della delegazione parlamentare del Labor, nella mattinata di giovedì Rudd ha frettolosamente giurato anche come nuovo primo ministro di fronte al Governatore Generale dell’Australia, Quentin Bryce, senza nemmeno ottenere un voto di fiducia in Parlamento. Questa manovra è apparsa quanto meno discutibile, soprattutto alla luce del fatto che i laburisti sono alla guida di un governo di minoranza che si è retto finora grazie all’appoggio esterno di due deputati indipendenti, i quali, oltretutto, avevano inizialmente espresso qualche dubbio sulla loro intenzione di appoggiare un eventuale nuovo governo Rudd.

Il loro sostegno alla fine garantito al nuovo premier, assieme alla garanzia offerta dal leader del Partito Liberale di opposizione, Tony Abbott, di non procedere con una mozione di sfiducia, hanno comunque assicurato la nascita dell’Esecutivo, confermando il desiderio diffuso tra gli ambienti di potere australiano di evitare una crisi costituzionale in un momento di grande inquietudine sul fronte politico. Il ritorno da protagonista di Kevin Rudd sulla scena politica australiana appare particolarmente singolare alla luce delle ragioni che avevano portato alla sua rimozione con un golpe interno al Partito Laburista nel 2010. Rudd, per cominciare, si era esposto alle accese critiche della comunità degli affari indigena - soprattutto della potente lobby dell’industria estrattiva, vale a dire la spina dorsale dell’economia del paese - a causa di un’odiata “supertassa” sui profitti di colossi come Rio Tinto o BHP Billiton. Dopo una campagna di discredito nei confronti dell’iniziativa promossa da Rudd, la tassa sarebbe stata approvata sotto la gestione Gillard ma in una forma decisamente più attenuata.

Il ritorno da protagonista di Kevin Rudd sulla scena politica australiana appare particolarmente singolare alla luce delle ragioni che avevano portato alla sua rimozione con un golpe interno al Partito Laburista nel 2010. Rudd, per cominciare, si era esposto alle accese critiche della comunità degli affari indigena - soprattutto della potente lobby dell’industria estrattiva, vale a dire la spina dorsale dell’economia del paese - a causa di un’odiata “supertassa” sui profitti di colossi come Rio Tinto o BHP Billiton. Dopo una campagna di discredito nei confronti dell’iniziativa promossa da Rudd, la tassa sarebbe stata approvata sotto la gestione Gillard ma in una forma decisamente più attenuata.

La caduta di Rudd nel 2010, inoltre, era stata dovuta anche a questioni di politica internazionale e alle manovre silenziose degli Stati Uniti per favorire la rimozione di un capo di governo alleato che aveva manifestato in più occasioni la volontà di mediare per giungere ad un accomodamento pacifico tra gli interessi di Washington e Pechino nel continente asiatico. Questa inclinazione tutt’altro che anti-americana di Kevin Rudd andava a scontrarsi con la cosiddetta “svolta” asiatica decisa dall’amministrazione Obama fin dal 2009 e che prevede il contenimento ad ogni costo dell’espansionismo cinese, da ottenere con mezzi economici e diplomatici ma anche militari.

Dopo l’uscita di scena di Rudd grazie all’opera di quelle che un cablo dell’ambasciata USA a Canberra pubblicato da WikiLeaks avrebbe descritto come “fonti protette” all’interno del Labor, la partnership strategica tra i due paesi è decollata, con il presidente Obama che a fine 2011 ha finalmente visitato il paese alleato, annunciando il dispiegamento di alcune centinaia di soldati americani in territorio australiano.

Queste ed altre preoccupazioni nei confronti di Rudd sembrano però essere state ora messe da parte, almeno momentaneamente, per cercare di dare qualche chance al Partito Laburista in vista delle elezioni e di scelte complicate che verranno richieste al prossimo governo in concomitanza con un evidente rallentamento dell’economia australiana. Questo partito, d’altra parte, ha dimostrato negli ultimi anni di sapere garantire l’implementazione relativamente indolore di politiche impopolari richieste dalle élite economiche e finanziarie australiane e internazionali, grazie soprattutto ai tradizionali legami con le organizzazioni sindacali e al sostegno di lavoratori e classe media.

Alcuni dei protagonisti della sua deposizione nel 2010 - a cominciare dal deputato irriducibilmente filo-americano Bill Shorten - si sono perciò adoperati questa settimana per riportare Rudd al potere, con ogni probabilità dopo il via libera degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano, dopo il voto di mercoledì, ha così espresso la propria sostanziale approvazione, manifestando la volontà di mantenere un rapporto di collaborazione privilegiato con qualsiasi futuro governo australiano. Rudd, da parte sua, dopo il ritorno alla guida dell’esecutivo ha rapidamente abbandonato la retorica dei giorni precedenti, sostituendo la promessa di abbandonare la strada dell’austerity con l’appello al business australiano per gettare le basi di una collaborazione con il governo, in vista di “decisioni difficili per il futuro della nostra economia”.

Rudd, da parte sua, dopo il ritorno alla guida dell’esecutivo ha rapidamente abbandonato la retorica dei giorni precedenti, sostituendo la promessa di abbandonare la strada dell’austerity con l’appello al business australiano per gettare le basi di una collaborazione con il governo, in vista di “decisioni difficili per il futuro della nostra economia”.

Il percorso del nuovo governo appare però complicato da molti fattori, a cominciare dalla risicata maggioranza in Parlamento e dalle profonde divisioni nel Partito Laburista. Numerosi ministri del governo Gillard hanno già rassegnato le proprie dimissioni giovedì, tra cui quello del Tesoro, del Commercio, dell’Agricoltura, delle Comunicazioni e del Cambiamento Climatico. Altri autorevoli membri del partito, tra cui il ministro della Difesa Stephen Smith e la stessa Gillard, hanno invece annunciato di non essere intenzionati a candidarsi nelle prossime elezioni.

Il Labor australiano, infine, anche con una nuova e meno screditata leadership difficilmente riuscirà ad evitare un’altra sonora sconfitta nel voto del 14 settembre prossimo dopo le batoste patite nelle recenti elezioni per il rinnovo di alcuni parlamenti statali. Il tracollo nel gradimento del partito tra le classi più disagiate è infatti dovuto proprio alle anti-democratiche manovre interne che hanno caratterizzato i cambi al vertice in questi anni e, ancor più, alla continua rinuncia anche alla parvenza di politiche progressiste, come, appunto, ha già fatto intravedere anche il redivivo neo-premier Kevin Rudd.