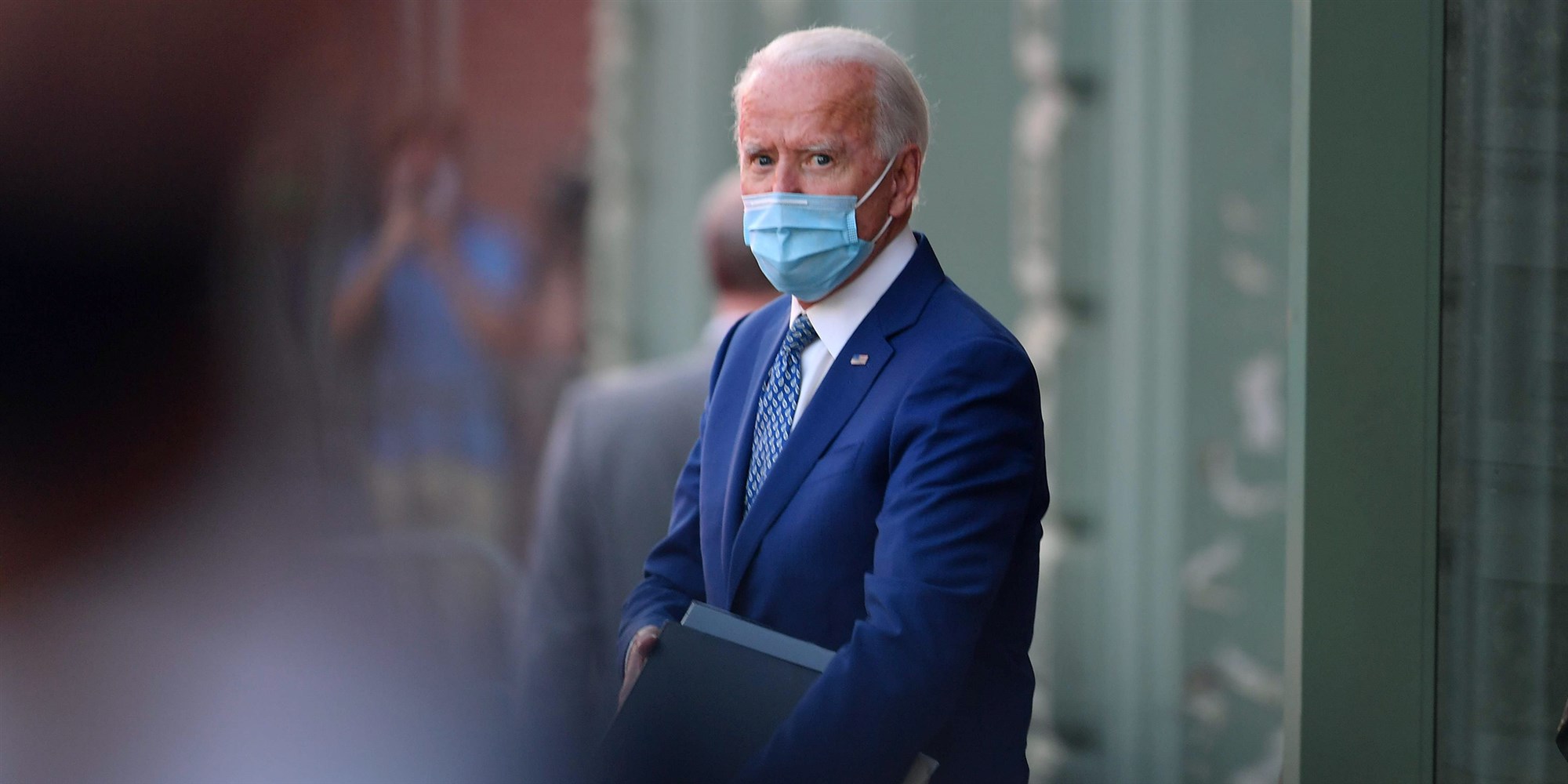

A poche settimane dal passaggio di consegne alla Casa Bianca, un possibile conflitto armato tra Washington e Teheran continua a rimanere una concreta possibilità, viste le ripetute provocazioni dell’amministrazione Trump e del governo israeliano. Se anche i due paesi nemici riusciranno a uscire indenni da questo delicatissimo periodo di transizione, la realtà che attende il presidente eletto Biden sarà comunque più complicata di quanto possa far credere la promessa di rientrare semplicemente nell’accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA).

A poche settimane dal passaggio di consegne alla Casa Bianca, un possibile conflitto armato tra Washington e Teheran continua a rimanere una concreta possibilità, viste le ripetute provocazioni dell’amministrazione Trump e del governo israeliano. Se anche i due paesi nemici riusciranno a uscire indenni da questo delicatissimo periodo di transizione, la realtà che attende il presidente eletto Biden sarà comunque più complicata di quanto possa far credere la promessa di rientrare semplicemente nell’accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA).

Nelle intenzioni dell’amministrazione democratica entrante sembra esserci una volontà di includere nell’eventuale trattativa con la Repubblica Islamica una serie di questioni che vanno ben al di là del file sul nucleare e che con esso poco o nulla hanno a che vedere. Questi scrupoli dovrebbero alleviare le preoccupazioni non tanto degli Stati Uniti quanto dei loro alleati in Medio Oriente e si riferiscono in particolare ai missili balistici (convenzionali) e alle cosiddette attività “maligne” di Teheran nella regione, ovvero il consolidamento di una rete di alleanze con paesi e organizzazioni sciite, nonché una parte del movimento palestinese.

Che l’Iran possa accettare anche solo una proposta preliminare di dialogo su queste basi è a dir poco improbabile. Già il semplice ritorno al rispetto totale del JCPOA appare controverso a Teheran, dal momento che la firma sul trattato di Vienna non ha in definitiva allentato le pressioni occidentali, come dimostra la raffica di sanzioni reintrodotte dagli USA dopo l’uscita unilaterale dall’accordo stesso decisa da Trump nella primavera del 2018. In ultima analisi, uno scontro già sulle premesse di un’ipotetica agenda diplomatica rischierebbe di precipitare la situazione, lasciando agli stati Uniti quella militare come l’unica opzione teorica, anche se razionalmente impercorribile, per imporre i propri interessi sulla regione mediorientale.

Alla base dell’intricata questione iraniana c’è una contraddizione di fondo o, più precisamente, una verità non detta che agita i sonni degli alleati americani, da Israele all’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi alle altre piccole monarchie assolute del Golfo Persico. Salvo rarissime eccezione, la questione non viene mai affrontata da media e commentatori “mainstream”, i quali riconducono il conflitto che ruota attorno all’Iran al solo timore che questo paese possa dotarsi di ordigni nucleari.

Una recente analisi dell’ex diplomatico e analista britannico Alastair Crooke per il sito dell’istituto di ricerca russo Strategic Culture Foundation ha invece fatto luce sui fattori che determinano effettivamente lo stallo diplomatico e minacciano in maniera seria l’esplosione di una guerra su vasta scala. Il primo e più importante riguarda l’arsenale militare convenzionale iraniano, perfezionato in questi anni e in grado di infliggere pesantissime perdite ai rivali regionali.

Per Crooke, la minaccia del nucleare iraniano non è presa sul serio nemmeno da Israele, dal momento che il ricorso da parte di Teheran a questo genere di armi non porterebbe alcun vantaggio, viste le caratteristiche geografiche e demografiche del Medio Oriente, nonché l’intreccio di popoli e interessi. Il nodo cruciale è piuttosto il potenziale bellico convenzionale della Repubblica Islamica, tanto più dopo le ultime dimostrazioni di forza.

Uno degli episodi che ha fatto tremare Israele e le monarchie sunnite è il bombardamento di importanti installazioni petrolifere saudite condotto dai “ribelli” Houthis yemeniti con missili e droni di produzione iraniana nel settembre 2019. L’operazione aveva evidenziato un’estrema precisione e ha molto probabilmente influito nei mesi successivi sulla prudenza di Riyadh nei frangenti in cui Israele e Stati Uniti sono sembrati sul punto di decidere attacchi mirati contro l’Iran. L’altro evento è invece il lancio di missili contro una base americana in Iraq lo scorso gennaio in risposta all’assassinio a Baghdad del generale dei Guardiani della Rivoluzione Qassem Soleimani.

Il blog indipendente MoonOfAlabama ha a sua volta proposto un’analisi delle prospettive di dialogo tra Washington e Teheran partendo dall’articolo di Alastair Crooke. A proposito del potenziale convenzionale di Teheran, ha spiegato come i missili estremamente precisi con una gittata di duemila chilometri che possono essere lanciati da postazioni sotterranee rappresentino un serissimo grattacapo per gli avversari dell’Iran e, allo stesso tempo, un formidabile deterrente contro un’aggressione americana o israeliana. In un’eventualità simile, la Repubblica Islamica potrebbe facilmente rispondere colpendo tutta l’infrastruttura petrolifera saudita e le basi americane in Medio Oriente. A ciò va aggiunto un altro fattore, quello degli alleati di Teheran, a cominciare da Hezbollah, in grado di infliggere danni enormi a Israele.

Il blog indipendente MoonOfAlabama ha a sua volta proposto un’analisi delle prospettive di dialogo tra Washington e Teheran partendo dall’articolo di Alastair Crooke. A proposito del potenziale convenzionale di Teheran, ha spiegato come i missili estremamente precisi con una gittata di duemila chilometri che possono essere lanciati da postazioni sotterranee rappresentino un serissimo grattacapo per gli avversari dell’Iran e, allo stesso tempo, un formidabile deterrente contro un’aggressione americana o israeliana. In un’eventualità simile, la Repubblica Islamica potrebbe facilmente rispondere colpendo tutta l’infrastruttura petrolifera saudita e le basi americane in Medio Oriente. A ciò va aggiunto un altro fattore, quello degli alleati di Teheran, a cominciare da Hezbollah, in grado di infliggere danni enormi a Israele.

La rete di alleanze all’interno dell’arco della resistenza sciita è la seconda più importante questione rilevata da Alastair Crooke che impedisce una risoluzione della crisi sul nucleare iraniano. In questo caso sono soprattutto i regimi sunniti del Golfo a temere l’espansione dell’influenza di Teheran, anche in considerazione che alcuni di essi, come Arabia Saudita o Bahrein, hanno dentro i propri confini significative e spesso inquiete minoranze sciite. Nel Bahrein, anzi, la maggioranza della popolazione è di fede sciita, mentre la casa regnante sunnita sopravvive e governa solo grazie all’appoggio di Riyadh.

In sostanza, i rivali dell’Iran in Medio Oriente continuano a fare leva su Washington utilizzando il falso problema del nucleare, al quale nemmeno loro credono, per ottenere protezione, ovvero armi e aiuti finanziari, e politiche aggressive contro Teheran. Come ha riassunto efficacemente ancora il blog MoonOfAlabama, l’obiettivo reale del fronte anti-iraniano è che la Repubblica Islamica “abbia meno influenza nella regione e meno missili per difendersi dagli attacchi” dei suoi nemici.

In questa prospettiva, non c’è una sola possibilità che l’Iran accetti di entrare in un nuovo meccanismo diplomatico con gli Stati Uniti che punti ad allargare gli argomenti discussi nel quadro del JCPOA. Per contro, se Biden dovesse decidere di rientrare semplicemente nell’accordo ripudiato da Trump si troverebbe di fronte alla resistenza di Israele, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Come già anticipato, una paralisi derivante dall’assenza di decisioni nell’uno o nell’altro senso riporterebbe all’ordine del giorno, almeno per determinati ambienti guerrafondai in America e in Medio Oriente, l’opzione militare.

La possibile insistenza da parte di Biden su politiche simili a quelle trumpiane della “massima pressione” non produrranno comunque risultati, anche perché gli eventi degli ultimi quattro anni hanno cambiato profondamente la natura e le aspettative dell’Iran e del suo popolo. Sanzioni e ostilità occidentali hanno contribuito a spingere la leadership iraniana a guardare sempre più verso oriente, inserendo il paese fermamente nei piani di integrazione euro-asiatica promossi dalla Cina e rafforzando la partnership strategica con la Russia.

Inoltre, la diffidenza nei confronti degli Stati Uniti e dell’Europa ha fortemente indebolito la fazione “riformista” della classe dirigente iraniana e disilluso almeno una parte della popolazione a cui essa fa riferimento. Le pulsioni nazionaliste si sono invece rafforzate e politicamente i conservatori hanno ripreso il sopravvento. Le elezioni parlamentari di quest’anno si sono risolte in un trionfo per questi ultimi, favoriti nettamente anche per le presidenziali del prossimo mese di giugno.

In questo quadro, le speranze per un ritorno alla situazione relativamente stabile sancita dal JCPOA appaiono minime. Come suggerisce il blog MoonOfAlabama, Biden potrebbe per lo meno sfruttare una recente legge iraniana per riportare gli USA nell’accordo di Vienna e rimandare tutte le altre questioni. Dopo l’assassinio dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, il parlamento di Teheran ha approvato una misura che obbliga il governo a uscire di fatto dal JCPOA se entro febbraio non saranno cancellate le sanzioni reimposte a partire dal 2018 dall’amministrazione Trump.

In questo quadro, le speranze per un ritorno alla situazione relativamente stabile sancita dal JCPOA appaiono minime. Come suggerisce il blog MoonOfAlabama, Biden potrebbe per lo meno sfruttare una recente legge iraniana per riportare gli USA nell’accordo di Vienna e rimandare tutte le altre questioni. Dopo l’assassinio dello scienziato Mohsen Fakhrizadeh, il parlamento di Teheran ha approvato una misura che obbliga il governo a uscire di fatto dal JCPOA se entro febbraio non saranno cancellate le sanzioni reimposte a partire dal 2018 dall’amministrazione Trump.

I tempi sono tuttavia molto stretti per il presidente eletto e, soprattutto, una decisione in questo senso, anche se tecnicamente semplice, provocherebbe gravi malumori tra gli alleati in Medio Oriente e, ancor più e in prospettiva, implicherebbe un passo verso il riconoscimento delle legittime ambizioni della Repubblica Islamica che né gli Stati Uniti né Israele o i sauditi sembra ancora disposti a compiere.