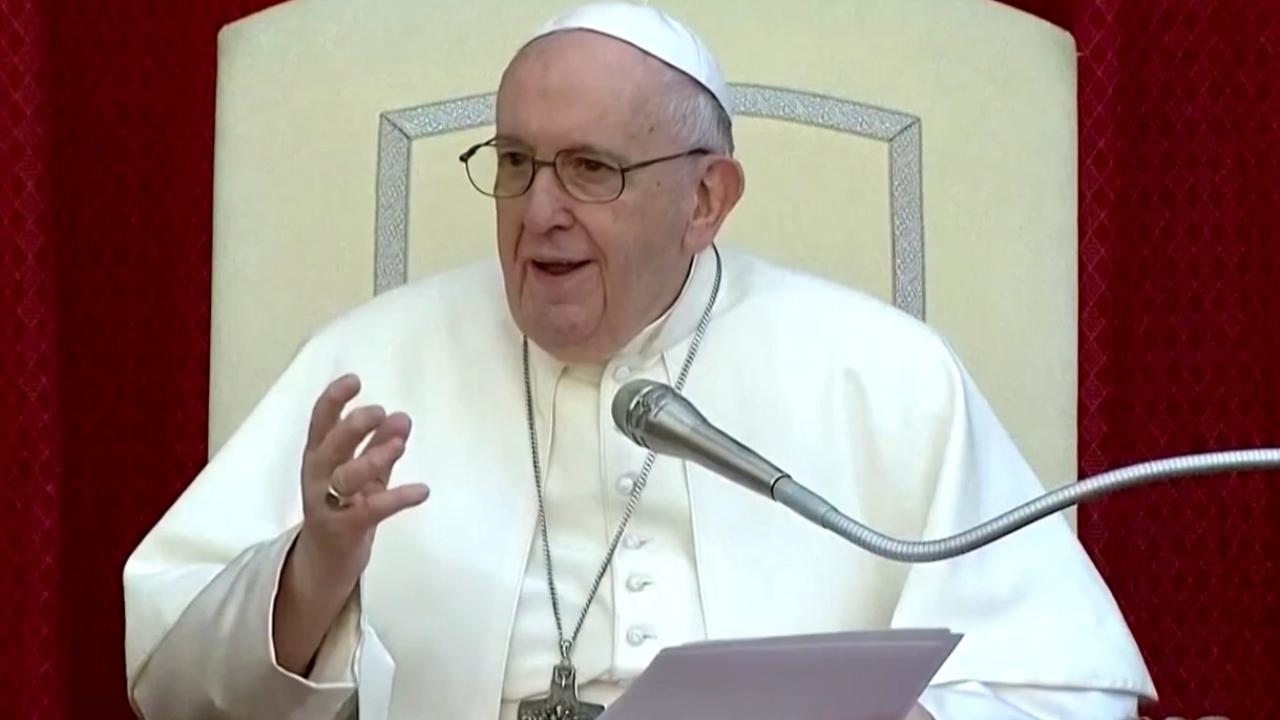

In uno dei suoi primo viaggi, così Papa Francesco ha risposto a un giornalista che gli chiedeva la sua opinione sulla presenza degli omosessuali nella Chiesa.

In uno dei suoi primo viaggi, così Papa Francesco ha risposto a un giornalista che gli chiedeva la sua opinione sulla presenza degli omosessuali nella Chiesa.

In un mondo abituato a una gerarchia cattolica che aveva fatto dei temi dei comportamenti sessuali “principi non negoziabili”, veri e propri fondamenti dell’identità dei cattolici, addirittura, come nel caso del divorzio, una sorta di peccati irredimibili, tali di separare per sempre una persona dalla sua comunità ecclesiale, quelle parole, pronunciate dal Papa, hanno provocato il rumore di un tuono.

Francesco non ha cambiato la dottrina sull’aborto, ma non è stata la lotta alle leggi di legalizzazione la bandiera della sua chiesa e dell’identità dei fedeli.

Non è riuscito ad aprire il sacerdozio alle donne, ma ha promosso donne in ruoli cruciali di governo e consentito che il tema fosse al centro della discussione del Sinodo.

Francesco non ha cambiato la dottrina. Ma ha rivoluzionato l’approccio. La Chiesa non giudica, ma accoglie. Non giudica, ma si prende cura. Soprattutto la Chiesa, i suoi pastori, i suoi fedeli non giudicano le persone.

Se devono giudicare, se devono prendere parte, se si devono schierare, lo devono fare sui peccati veri, quelli veramente e drammaticamente gravi, dalla guerra alla povertà, dai sistemi economici mortiferi, al mercato crudele delle armi, agli arricchimenti e ai profitti senza umanità.

Per questo Francesco ha cambiato. Per questo ha operato una rivoluzione, speriamo irreversibile. Per questo è stato amato, è stato sentito come un padre, un amico, “uno di famiglia” come è stato detto da tante e tanti in questi giorni di lutto.

Per questo Francesco è stato guida anche per i non credenti o per i tanti laici che, come me, sanno che politica e fede sono distinti e tali devono rimanere.

I tanti gesti di umiltà, di ricerca di una qualche normalità di vita nel cuore della istituzione più ritualizzata che ci è dato conoscere oggi, non sono apparsi ostentazione di falsa modestia. Abitare alla Casa Santa Marta, le scarpe nere, la vecchia borsa nera portata personalmente nei viaggi non erano tentativi di captazio benevolentiae. Erano invece la conseguenza di una scelta radicale, che Francesco ha praticato in tutto il suo pontificato. La Chiesa sta da una parte, cerca di svolgere un ruolo profetico di trasformazione e speranza.

Ha fatto parte di questo messaggio radicale anche la manifestazione della debolezza sua e della sua Chiesa di fronte ai dolori e alle disgrazie del mondo. Il suo solitario cammino nella Roma resa deserta dal lockdonw, i suoi appelli continui alla pace, le sue richieste di tregua nell’uso delle armi nei teatri di guerra del mondo.

Il buongiorno si è visto dal mattino, nel pontificato di Francesco. Già nella Evangeli Gaudium del 2013, a pochi mesi dalla sua elezione, Francesco annuncia il suo manifesto.

Al centro della sua prima Esortazione apostolica vi è la riflessione sull’umanità e sulla sua sofferenza, la necessità di prendersi cura del creato e degli esseri che lo abitano. La terra sfruttata e messa a rischio, i poveri, gli scartati da uno sviluppo dal cui bicchiere non trabocca mai neppure una goccia di ricchezza per gli ultimi, sono il centro di una riflessione ad un tempo dolente e ricca di speranza.

Francesco non si è limitato a “ricordare e far ricordare i poveri”. Ha cercato e ha denunciato le cause, le ragioni della povertà, sempre inascoltato, criticato e combattuto dalle classi dirigenti dell’Occidente ricco e armato. “Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria, aggredendo le cause strutturali dell’iniquità, non si risolveranno i problemi del mondo”.

Sarebbe banale limitarsi ad osservare che l’insegnamento di Francesco era più sociale, più di sinistra, più facile da capire e da condividere per chi si pone l’obiettivo di cambiare lo stato delle cose presenti.

Papa Francesco non è stato un Papa che ha ”fatto politica”, non ha praticato ingerenze, come potenza tra le potenze. Ha ribadito più volte, da questo punto di vista, la tradizionale e anche gloriosa posizione dei credenti migliori verso la politica: Papa Francesco ha ribadito con semplicità che i credenti sono liberi di agire nel mondo, sulla base della loro coscienza informata e che i cattolici devono impegnarsi nel mondo perché la politica rimane la più alta forma di carità.

Papa Francesco non è stato un Papa che ha ”fatto politica”, non ha praticato ingerenze, come potenza tra le potenze. Ha ribadito più volte, da questo punto di vista, la tradizionale e anche gloriosa posizione dei credenti migliori verso la politica: Papa Francesco ha ribadito con semplicità che i credenti sono liberi di agire nel mondo, sulla base della loro coscienza informata e che i cattolici devono impegnarsi nel mondo perché la politica rimane la più alta forma di carità.

Ma durante il suo pontificato, anche su questo tema cruciale, è profondamente cambiato l’accento, il contenuto, il punto di vista di ciò di cui la coscienza dei credenti debba essere informata, di ciò su cui debba costruire la propria consapevolezza.

Chi vorrebbe praticare uguaglianza, giustizia, umanità deve, come ha affermato Marco Revelli, “fare politica in tempi difficili”. Tempi in cui tutto sembra sfarinarsi e dividersi, dove non solo l’avversario è tanto più forte, ma è anche tragicamente pervasivo, capace di corrompere e inquinare, di conquistare e occupare, tutto, persino le coscienze.

Papa Francesco ha descritto questi “tempi difficili” e anche le possibilità e le forze che in questi tempi difficili possono rappresentare la speranza o, almeno, la contraddizione.

Di fronte al tentativo di condurre il mondo nella catastrofe della “guerra mondiale a pezzi”, dello scontro tra civiltà, tra principi, tra identità, tra “valori” e tra religioni,

la Chiesa di Francesco si sofferma sulla denuncia del fallimento del sistema di mercato. Lo denuncia e ne svela i drammatici rischi.

E questo fallimento non è soltanto nei paesi poveri, nell’America latina o in Africa, il fallimento produce i propri tragici effetti anche nella ricca Europa.

I segni del fallimento sono tanti e tutti drammatici.

La cultura dello scarto, secondo la quale lavoratori, bambini, anziani, giovani senza lavoro, non sono più sfruttati o emarginati ma comunque parte - sia pure conflittuale - di un sistema, ma rappresentano, secondo la cultura dominante, solo uno scarto, un rifiuto inutile, da gettare e lasciare indietro.

Le caratteristiche del sistema sono la crescente ingiustizia e la crescente “iniquità”, la fallacia della regola dello sgocciolamento naturale della ricchezza. Il bicchiere non ha quasi mai sgocciolato, continua a crescere, a diventare più grande. Il bicchiere dei ricchi non si riempie mai e mai lascia cadere qualcosa.

Questa economia, in mano a se stessa e alle sue dinamiche spontanee uccide.

La mano segreta del mercato è una mano assassina, portatrice di morte verso le persone e nei confronti della terra, dell’ambiente, del creato.

La denuncia non si ferma. Investe la natura stessa della democrazia, messa a rischio dalla indifferenza, dalla anestesia del cuore. La democrazia non è, se non crea giustizia, se non assicura progresso e speranza.

Francesco ha anche cercato di individuare una speranza: la speranza incarnata nelle persone che lottano e in quelle che non hanno paura di pensare il nuovo.

Occorre – afferma - individuare la speranza, scoprirla sotto la cenere, soffiare sulla brace perché il fuoco possa di nuovo fiammeggiare. Non c’è futuro senza la partecipazione delle grandi maggioranze, dei movimenti popolari, senza costruire strutture sociali alternative, senza affrontare i conflitti, pur senza rimanerne intrappolati.

I movimenti di lotta per la giustizia e per la tutela ambientale, i popoli che combattono per la loro sopravvivenza contro le politiche di distruzione dei territori delle grandi multinazionali, sono per Francesco un riferimento e una forza positiva, non importa quale ideologia, antropologia o visione del mondo professino.

Questi temi saranno presenti e sviluppati durante tutti i suoi 13 anni di papato, in un crescendo di riflessioni teologiche, appelli, iniziative, segnali e simboli. Sono iniziativa di Francesco gli incontri mondiali dei movimenti o quelli destinati a creare una nuova economia, che hanno visto l’incontro di decine di giovani economisti di tutto il mondo.

Da questo nascono i gesti, che tanto hanno segnato papa Bergoglio. Le sue telefonate, le presenze tra i migranti a Lampedusa e a Lesbo, la sua vicinanza alla parrocchia di Gaza, la sua predicazione contro le guerre, contro il riarmo e i mercanti di morte, le sue encicliche e le sue esortazioni apostoliche, massimi strumento di magistero ordinario, sulla necessità di prendersi cura del creato profanato e abusato.

Un simile impegno pastorale non può che essere anche un impegno per costruire politica. Francesco non ha avuto paura della politica e dell’impegno. Il richiamo continuo a combattere contro la coscienza anestetizzata ne sono un segno evidente.

Il Papa non ha voluto essere un “impiegato della Chiesa”, ma un “pastore e fratello che vuole partecipare alla lotta per un sistema giusto, contro un sistema economico che idolatra il denaro e scarta le persone”. Ha richiamato continuamente a una comune lotta contro il nuovo idolo, potente, persuasivo, corruttore, il dio denaro, la centralità e assoluta libertà del profitto.

Il Papa non ha voluto essere un “impiegato della Chiesa”, ma un “pastore e fratello che vuole partecipare alla lotta per un sistema giusto, contro un sistema economico che idolatra il denaro e scarta le persone”. Ha richiamato continuamente a una comune lotta contro il nuovo idolo, potente, persuasivo, corruttore, il dio denaro, la centralità e assoluta libertà del profitto.

Il Papa chiede di operare per fare in modo che coloro che sono schiavi di una “mentalità individualista, indifferente ed egoista” possano liberarsi da “quelle indegne catene” e raggiungere “uno stile di vita più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro passaggio su questa terra”.

Impressiona dunque oggi l’affollarsi davanti al corpo senza vita di Bergoglio dei potenti della terra. Proprio quei potenti dell’occidente che hanno predicato la necessità della guerra, combattuto i migranti come fossero nemici e invasori, avviato il più grande processo di riarmo che si sia mai visto, gli stessi potenti che temono e vogliono tenere a bada il sud globale cui Francesco ha tentato di dare voce.

Vogliono appropriarsi della sua figura? Pensano di non poter rinunciare a una ribalta mondiale? Sperano di poter condizionare il Conclave? O la loro presenza è anche il segno della difficoltà del preteso “suprematismo “ di un occidente ricco e arrogante e armato fino ai denti, di mantenere la propria egemonia, il segno della forza delle parole di Bergoglio, piene di quella profezia concreta che in realtà disegna il futuro?